Идеи создания агро-индустриальных комбинатов Сибири во второй половине 1920-х годов

Автор: Царев Владимир Иннокентьевич, Васильева Наталья Олеговна, Царев Владимир Владимирович

Журнал: Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ @social-kgau

Рубрика: История

Статья в выпуске: 2 (24), 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье изучены особенности социально-экономических преобразований восточных территорий СССР во второй половине 1920-х годов. Обозначена цель исследований - восполнить на основании архивных документов сведения о разработке идеи организации сельскохозяйственного производства в форме агро-индустриальных комбинатов и попытке ее осуществления в Минусинском округе Сибирского края во второй половине 1920-х годов. Научная новизна работы состоит в том, что представлены не публиковавшиеся ранее архивные материалы, хранящиеся в архиве города Минусинска. Показаны мероприятия по разработке генерального плана развития народного хозяйства Сибири, начавшиеся в 1927 году. Основной исходной позицией была возможность создания в восточных районах мощной энергетической базы, а на ее основе сибирскими учеными предлагалась идея организации сельскохозяйственного производства в форме агроиндустриальных комбинатов. Представлены архивные документы, свидетельствующие о мероприятиях, проводившихся в Минусинском округе по организации строительства электрокомбината в селе Идринское в 1928-1929 годы, который должен был стать базой формирования одного из первых агро-индустриальных образований Сибири. Проведен анализ проектных материалов, выполненных новосибирскими проектировщиками, в которых обосновывалась целесообразность строительства основных объектов комбината, но в дальнейшем не получивших практического воплощения. Архивные документы дают наглядное представление об одном из коротких, но ярких этапов преобразования Сибири, связанного с поиском новых социальных и экономических форм организации сельских территорий в непростых условиях советской действительности довоенных лет. Рассмотренные документы о замыслах преобразования восточных территорий страны в 1920-х годах позволяют выявить историческую взаимосвязь с современными проблемами обустройства Сибири.

Генеральный план, народное хозяйство, агроиндустриальный комбинат, электрокомбинат, сельское хозяйство, сибирь

Короткий адрес: https://sciup.org/140294086

IDR: 140294086 | УДК: 334.021: | DOI: 10.36718/2500-1825-2022-2-232-244

Текст научной статьи Идеи создания агро-индустриальных комбинатов Сибири во второй половине 1920-х годов

Введение. Вторая половина 1920-х годов в советской России представляла собой уникальный период зарождения новых идей социальноэкономического преобразования страны и поиска путей для их практического осуществления. Однако многие страницы исторической летописи этого периода в различных российских регионах, особенно в Сибири, остаются до сих пор малоизученными. Между тем новые сведения из выявленных архивных источников позволяют глубже понять общественные процессы, происходившие на переломе исторических эпох в отдельных частях нашей страны.

На XVI конференции ВКП (б) (апрель 1929 года) было заявлено о первом пятилетнем плане развития народного хозяйства СССР (1928– 1933) как о комплексе тщательно продуманных и реальных задач. Этот план дал основания для проведения государством целого ряда мер экономического, политического, организационного и идеологического характера, что возвысило индустриализацию в статус концепции.

Наряду с выполнением пятилетнего плана одновременно встал вопрос о более широких перспективах развития народного хозяйства, ко- торые должен был отразить генеральный план социальноэкономических преобразований страны. По представлениям центральной комиссии при Госплане СССР, созданной для решения этого вопроса, разрабатываемый документ должен был иметь следующие исходные позиции: «Генеральный план в настоящее время понимается, как длительный перспективный план, охватывающий определенный, экономически законченный исторический период. В техническом смысле этот план должен охватить период завершения охвата эксплуатацией главнейших производительных сил страны на основах новейшей техники, имеющей в целом более высокий уровень, чем современная техника наиболее передовых стран капитализма, взятая в общей массе. В политическом смысле генеральный план представляется, как завершение новой экономической политики, как план построения социализма. Если генеральный план должен охватить собой весь период реконструкции, то рационально считать первым его – начальным годом – 1928–1929 г., то есть первый год пятилетки и первый год генплана совпадают» [1, с. 9–10].

Одной из главных идей процесса реконструкции народного хозяйства была выдвинута задача по перемещению промышленных центров на восток страны, вовлечение в хозяйственный оборот богатейших регионов Сибири. Для ее решения в 1925 году была образована особая административная единица – Сибирский край с центром в Новониколаевске (с 1926 г. – Новосибирск). В состав его вошли округа: Тарский, Омский, Барабинский, Славгородский, Каменский, Новосибирский, Барнаульский, Рубцовский, Бийский, Томский, Ачинский, Красноярский, Кузнецкий, Хакасский, Минусинский, Канский, Тулуновский, Иркутский, Ки-ренский и Ойратская автономная область [2, с. 7].

Руководители Госплана СССР в своих выступлениях высказывали весьма масштабные прогнозы: «Мы дадим Сибири широкую возможность развить использование своих сказочных богатств, и она должна будет перевернуть хозяйство всего Союза. По сути дела мы в Сибири приступаем к строительству еще одной страны, страны, которая должна будет явиться становым хребтом не только нашей энергетики, но и защиты, нашим оплотом в мировой борьбе» [3, с. 8].

В 1927 году краевая плановая комиссия (под председательством профессора Н.Я. Новомбергского) приступила к составлению генерального плана развития народного хозяйства Сибири. Основными исходными позициями при его разработке являлись: «наличие мощной энергетической базы, дающей свыше 80 процентов всех энергетических ресурсов Союза; возможность получения самой дешевой в Союзе энергии; естественно-хозяйственная связь с Уралом на западе и со Средней Азией на юге; возможность широкого развития экспорта, вовлекая в него богатства Севера и широко используя Северный морской путь» [4, с. 3].

Идея использования энергоресурсов сибирских рек на государственном уровне прозвучала в 1920-х годах в связи с разработкой плана

ГОЭЛРО [5]. Энергетическая база должна была стать, по замыслу исследователей, основой преобразования народного хозяйства Сибири, что в свою очередь позволяло проектировать широкое развитие тяжелой промышленности и с помощью последней осуществить индустриализацию сельского хозяйства.

Решение сельскохозяйственной проблемы в Сибири намечалось в генеральном плане на основе перехода к обобществленным формам хозяйства (колхозам и совхозам), подведения мощной технической базы, наличия дешевых источников электрической энергии, дававшей возможность широкой электрификации сельского хозяйства. Сибирская краевая плановая комиссия и специалисты созданного в те годы Сибирского краевого научно-исследовательского института экономики и организации социалистического сельского хозяйства выдвинули идею «сращивания сельскохозяйственного производства с индустрией первичной переработки сельскохозяйственного сырья», которая была особенно важна, по их мнению, для Сибирского края, удаленного от районов потребления большей части продукции [6].

Произведенные сибирскими учеными расчеты обрисовали громаднейшее экономическое преимущество при организации сельскохозяйственного производства в форме агро-индустриальных комбинатов (АИК), наиболее удачно объединявших производства сельскохозяйственного сырья и его первичной обработки [7, с. 26].

Агро-индустриальные комбинаты, по заявлениям специалистов, «помимо огромного значения их в деле строительства социалистического сельского хозяйства, придают сельскохозяйственному производству более устойчивую базу развития, приближают формы его к фабричному производству и разрешают ряд технико-экономических затруднений в сельском хозяйстве» [6].

Результаты исследований были использованы в разработке схем организации ряда различных видов и направлений агро-индустриальных комбинатов (зерновые, мясные, молочные) в некоторых районах Сибирского края. В основу организации АИКов был положен принцип специализации их в полном соответствии с перспективным планом развития районов размещения комбинатов. Для намеченных к организации комбинатов принималась предельная степень механизации, последовательно проводимая на всех ступенях производства, включая внутрихозяйственный транспорт (рассматривалось создание трамвайной сети, покрывающей всю площадь комбината). Кроме индустриальных предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья, центральному совхозу (или колхозу) должны были принадлежать следующие предприятия комбината: электростанция; мастерская по сложному ремонту сельскохозяйственных машин, тракторного и автомобильного парка, а также по обслуживанию нужд индустриальных предприятий; железнодорожный и основной грузовой автотранспорт, телефонная связь. По замыслам сибирских исследователей, АИК являлся не просто суммою входивших в него хозяйств, а единым типа фабрично-заводского предприятия хозяйством, органическое сочетание частей которого дает высокоорганизованное целое, где «земледелие и промышленность сливаются в прочном единстве» [6, с. VIII–XV].

Цель исследования . Восполнить на основании архивных документов сведения о разработке идеи организации сельскохозяйственного производства в форме агро-индустриальных комбинатов и попытке ее осуществления в Минусинском округе Сибирского края во второй половине 1920-х годов.

Результаты исследования и их обсуждение . В материалах к генеральному плану развития народного хозяйства Сибирского края были признаны правильными «предложения Сибплана о подготовке в первую очередь строительства двух новых энергетическо-индустриальных баз в Северной Азии – Минусинской и Ленско-Байкальской» [7].

В 1928 году на основании положений генплана в Минусинском округе было намечено начать строительство двух электрокомбинатов, которые должны были стать базой формирования агро-индустриальных образований. Первый из них планировалось разместить в наиболее крупном по численности населения селе Ермаковском, насчитывавшем 778 дворов, а в прилегающем к нему районе имелись 8 колхозов и 29 простых производственных объединений. В состав электрокомбината должна была войти гидроэлектрическая станция с турбинами 100 и 50 л.с., электроэнергия которой предназначалась для освещения села и индустриальной нагрузки, распределявшейся на мукомольную мельницу, Лесопильный завод и сельскохозяйственную ремонтную мастерскую.

Второй электрокомбинат намечалось построить в селе Идринском, имевшем 450 дворов. Электростанция проектировалась здесь с тепловым двигателем (локомобилем) мощностью от 63 до 78 л.с. Вырабатываемая на станции энергия предназначалась для освещения села, а также для работы однорамного Лесопильного завода и мукомольной мельницы [8].

В октябре 1928 года власти Минусинского округа дали предварительное согласие на строительство электрокомбината в селе Идринском и просили краевой центр прислать чертежи и сметы. В начале января

1929 года руководство Акционерного общества по электрификации сельского хозяйства «Электросельстрой», отделение которого находилось в Новосибирске, направило в Минусинскую окружную плановую комиссию материалы к проекту электрокомбината в селе Идра «для рассмотрения и дачи заключения на предмет определения возможности строительства комбината» [8, л. 5].

В комплект проектно-сметных документов вошли экономическая характеристика Идринского района Минусинского округа; объяснительная записка к проекту электрической станции; объяснительная записка к эксплуатационной смете и финансовому плану; ориентировочная смета на оборудование силовой станции, электростанции и электрооборудование электрокомбината в селе Идринское; ориентировочная смета на поставку машин и принадлежностей для мельницы; ориентировочная смета на оборудование Лесопильного завода; сводка стоимости комбината; ориентировочная смета на эксплуатацию электрокомбината; финансовый план [8, л. 6].

Общий анализ хозяйства Идринского района Минусинского округа привел проектировщиков к выводу о том, что экономически целесообразная организация комбината должна опираться на мукомольное и лесопильное производство. Поэтому на первоначальном этапе развития района и села были намечены к постройке только мельница с производительностью 110 000 пудов зерна на сеяную муку и 110 000 пудов простого размола, лесопилка на распиловку 20 000 бревен [8, л. 7 об.].

Целесообразность постройки мельницы, по мнению проектировщиков, обуславливалась тем, что в районе отсутствовали мельницы, вырабатывавшие сеяную муку, а существовавшие не домалывали потребное для населения общее количество муки.

Среди основных предпосылок к созданию Лесопильного завода проектировщики выделяли наличие сплавной реки Сыды и лесов Гослесфон-да, развертывавшееся государственное строительство (дорожное, школьное, больничное), отсутствие лесопильных заводов на расстоянии 80–100 верст, значительный спрос крестьянства на пиленые лесоматериалы.

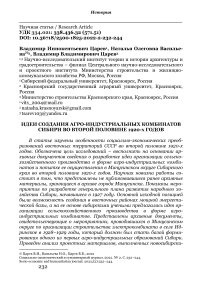

Село Идринское было признано планирующими организациями наиболее удобным для устройства электрокомбината, поскольку оно было самым крупным селением, расположенным в центре района (его окружали 115 населенных пунктов с 34 сельсоветами). Идринское являлось одним из районных центров Минусинского округа, имело 639 хозяйств и находилось в 91 версте от окружного города Минусинска. В комплект чертежей проектировщики включили «План селений Идрин-ского района Минусинского округа» (рис. 1).

Рис. 1. План селений Идринского района Минусинского округа [8]

На рисунке 2 показаны местоположение проектировавшейся электростанции (вблизи отводилось место для лесозавода) и проектируемые линии электрического освещения, которые планировалось подвести по улицам к жилым домам и к главным сельским объектам, таким, как школа, народный дом, больница, ветеринарный пункт, кинотеатр.

Рис. 2. План села Идринское с указанием электрической сети низкого напряжения

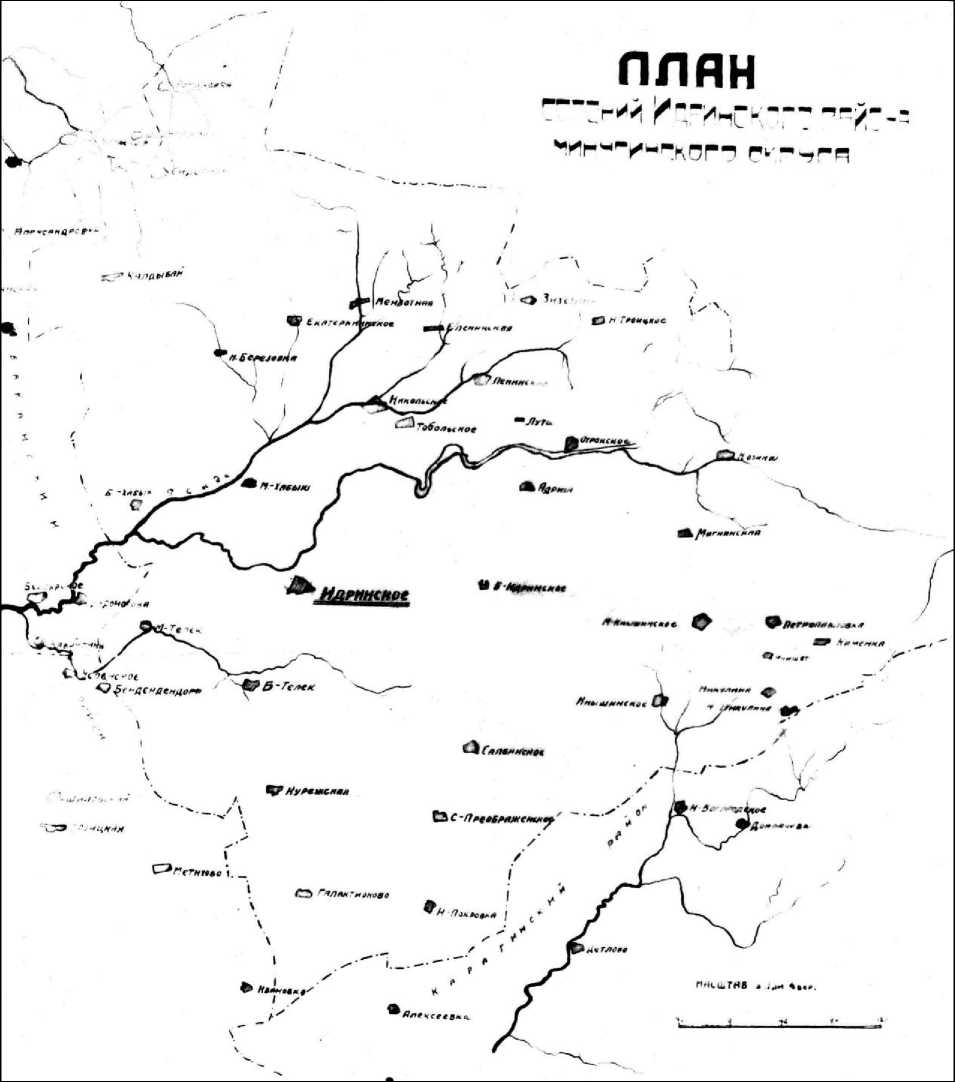

Среди других графических документов, составленных новосибирскими специалистами АО «Электросельстрой», имеется «Проект электросиловой станции для электрокомбината в селе Идринское Минусинского округа» (рис. 3).

Рис. 3. Проект электросиловой станции для электрокомбината в селе Идринское Минусинского округа [8]

Каменное здание электростанции должно было состоять из двух одноэтажных смежных блоков, в одном из которых размещалось машинное отделение, а в другом генераторное отделение и служебные помещения. Над генераторным отделением устраивался второй этаж с помещением для размещения повышающего трансформатора. Архитектурный облик электростанции значительно отличался от сельских деревянных построек большими оконными проемами, стеклянным световым фонарем над машинным отделением, лаконичными формами и декором, характерными для конструктивистского стиля строений послереволюционной эпохи.

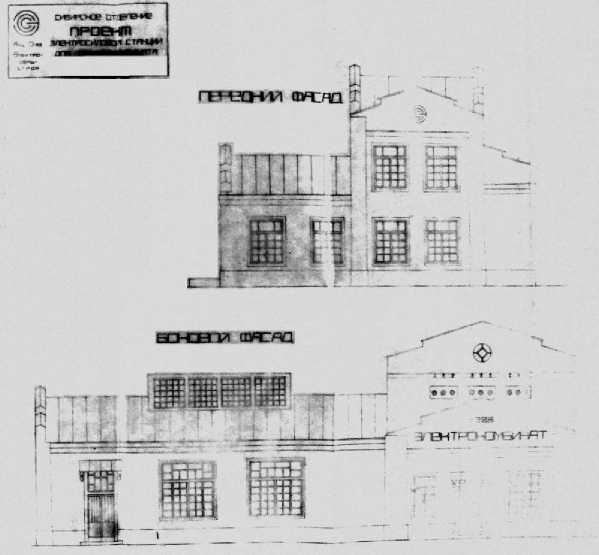

Для мукомольной мельницы предполагалось построить бревенчатое трехэтажное здание, чертежи которого вошли в комплект проектносметной документации (рис. 4).

Рис. 4. Проект мукомольной мельницы для электрокомбината в селе Идринское Минусинского округа [8]

Лесопильный завод предполагалось построить в деревянных конструкциях с навесами над распиловочными рамами и другим оборудованием, поэтому на его устройство прилагалась только рабочая смета.

Заключение. Идеи организации сибирских агро-индустриальных комбинатов, так же, как и проектный замысел создания электрокомбината в селе Идринском, не были воплощены в практической деятельности во второй половине 1920-х годов. В начале следующего десятилетия государственный механизм полностью переключился на командноадминистративные методы управления, когда определяющим фактором в развитии народного хозяйства страны становились директивы партийной власти. Результаты научных и практических поисков путей пре- образования советской страны, вызванные послереволюционным общественным подъемом, оказались во многом невостребованными и впоследствии забытыми. Рассмотренные в статье документы о замыслах преобразования восточных территорий страны в 1920-х годах позволяют выявить историческую взаимосвязь с современными проблемами обустройства Сибири.

Список литературы Идеи создания агро-индустриальных комбинатов Сибири во второй половине 1920-х годов

- Колосовский Н. О дальнейших перспективах развития хозяйства Сибири // Проблемы генерального плана развития хозяйства Сибири: сб. ст. / Сибирская краевая плановая комиссия. Новосибирск: Сибкрайиздат, 1930. 60 с.

- Основные положения генерального плана развития народного хозяйства Сибирского края. 1926/27-1940/41 / Сиб. краев. плановая комиссия. Новосибирск,1927. 132 с.

- Проблемы генерального плана развития хозяйства Сибири: сб. ст. / Сибирская краевая плановая комиссия. Новосибирск: Сибкрайиздат, 1930. 60 с.

- Богуславский М. На путях генерального плана // Проблемы генерального плана развития хозяйства Сибири: сб. ст. / Сибирская краевая плановая комиссия. Новосибирск: Сибкрайиздат, 1930. 60 с.

- Васильева Н.О., Царев В.И. К истории исследования энергоресурсов Енисея // Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ. 2018. № 2 (8). С. 104-116.

- Агро-индустриальные комбинаты Сибири. Ч. 1. К вопросу организации агро-индустриальных комбинатов / Сибирская краевая плановая комиссия, Краевой научно-исследовательский институт экономики и организации социалистического сельского хозяйства. Новосибирск: [б. и.], 1930. 81 с.

- Материалы к генеральному плану развития народного хозяйства Сибирского края / Сиб. краев. план. комиссия. Новосибирск: Сибкрайиздат, 1930. 768 с.

- Архив города Минусинска. Ф. 254. Минусинское окружное земельное управление. Оп. 1. Д. 335. Проектно-сметная документация на постройку электрокомбината в с. Идра Идринского района Минусинского округа. 1928-1929 гг. 55 л.