"Идентичность места" как критерий поддержки сетевых взаимодействий: теоретический анализ и эмпирические оценки

Автор: Давыденко Владимир Александрович, Ромашкина Гульнара Фатыховна

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Социальное развитие

Статья в выпуске: 6 т.10, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье поставлена цель - провести анализ ключевых признаков локальных идентичностей на основе больших массивов теоретической и эмпирической информации. Статья опирается на гипотезу о том, что распространение глобальных коммуникаций как повсеместных практик постепенно выводит граждан за пределы местного круга, обеспечивая социально-экономическую и социокультурную интеграцию. Методы анализа: расчёт индексов слоевой близости, регрессионные модели, дисперсионный анализ. Научная новизна: обоснована необходимость введения в контекстуальный оборот понятия «идентичность места», которое по содержательным признакам сопряжено с социально-экономическими критериями поддержки сетевых взаимодействий, обусловлено механизмами различения уровней слоевой близости, проведена эмпирическая верификация концепта по базам социологических данных, установлены эффекты и динамика идентичностей в России. Основные результаты, составляющие новизну данной работы: представлены теоретические исследования и эмпирические оценки региональной идентичности на основе сравнительного анализа данных российских семи регионов по единой методике и России в целом, в динамике за 2002-2016 гг., дана авторская модель структурирования «идентичности места» как символического ресурса и критерия поддержки сетевых взаимодействий, показаны различия уровней слоевой близости и главных факторов их воспроизводства. Верифицирован прогноз М. Кастельса о том, что «пространство информации» в современном мире доминирует над «пространством мест», показано, что в России сохраняется традиционная структура идентичностей. Однако радиусы «кругов взаимопонимания» в иерархии «семья»-«друзья»-«поселение»-«регион» выросли, что связано с расширением свободных способов коммуникации. Последние подкрепляют значимость профессиональных и дружеских контактов, что является позитивным сигналом и соответствует мировым тенденциям. Идентичности религиозного, общенационального, общечеловеческого уровней остаются экстенсивными, характеризуются преобладанием отсутствия близости. На основе анализа структуры идентичностей выявлены негативные эффекты блокировки социальных лифтов. Возможные области применения результатов: научная, образовательная, управленческая, информационно-аналитическая сферы на основе выявления признаков трансформации российского социума, соответствующие тенденциям перехода к сетевому обществу. Перспективы дальнейших исследований обусловлены включением в анализ важных для идентичности факторов: доверие, типы и динамика ценностных ориентаций, изучение возможностей активизации и модернизации регионального и иных типов потенциала в российском обществе.

Социокультурный, идентичность, сетевые взаимодействия, регион, глобализация, коммуникации, слой

Короткий адрес: https://sciup.org/147110000

IDR: 147110000 | УДК: 316.4; | DOI: 10.15838/esc.2017.6.54.7

Текст научной статьи "Идентичность места" как критерий поддержки сетевых взаимодействий: теоретический анализ и эмпирические оценки

Введение. Современные социальные процессы, обозначаемые понятиями глобализации, глокализации, медиатизации, развитие сетевых связей, изменяют смыслы бытия, символические формы включенного в эти процессы человека. Символические ресурсы и социокультурные средства конструирования реальности, концепты идентичностей на различных уровнях приобретают ключевую роль в функционировании обществ, общностей и территорий. Так, М. Кастельс обратил внимание на то, что в современном информационном обществе территориальные, региональные, локальные, религиозные, этнические (диаспоральные) и другие типы идентичностей становятся детерминантами значимых социальных изменений [10; 27; 28]. Приобретает научное и практическое значение концепт «идентичность места», интегрирующий необходимые для комфортного существования ценностные, эмоциональные, рациональные, деловые, символические и иные несущие ментальные конструкции как базовые ориентиры жизнедеятельности человека. Отсюда определена цель статьи: выявле- ние ключевых признаков концептов идентичности и «идентичности места», сопряжённых с механизмами формирования сетевых взаимодействий и различения уровней слоевой близости, представление теоретических конструктов и эмпирических оценок этих явлений.

Данная работа выполнена в научной традиции конструктивистской социологии. Теоретическая значимость определена уточнением и обоснованием ряда понятий, относящихся к дефиниции «идентичности места». Практическая значимость обусловлена, с одной стороны, потребностями в активизации регионального потенциала и связанным с этим усилением региональной идентичности и, с другой стороны, повторяющимися кризисами «негативной идентичности». Последние создают возможность для манипуляций с коллективной идентичностью на основе риторики «мы и они», направленной на дегуманизацию различных групп населения. Под «идентичностью места» будем понимать, в общем случае, са-моотождествление индивида со своей «малой родиной», с местом его проживания, которое утверждается, как правило, в ходе противостояния обезличенным глобальным символам [28, р. 112].

В работе проверялись базовые гипотезы : в информационном обществе «идентичность места» должна поддерживать необходимые для относительно комфортного существования человека ценностные, эмоциональные, рациональные, деловые и иные символические опоры; уровень готовности социума к включению в глобальные сети коммуникаций прямо связан с отношениями региональной идентичности («идентичность места») в соответствующих контекстах «коммуникации» – «идентификации», в том числе по шкале «свой»–«чужой»; взрывное распространение глобальных информационных средств массовой коммуникации как повсеместных практик постепенно выводит граждан за пределы местного круга, распространяя различные формы глобализации на высокий уровень «общей ментальности» всех россиян. Чем более развито в данном локальном социуме оценки «своего» на глобальном/ национальном уровне, тем глубже проникают в эти коммуникационные сети отношения глобального сетевого общества.

Научная новизна : обоснована необходимость введения в контекстуальный оборот понятия «идентичность места», которое по содержательным признакам сопряжено с социально-экономическими критериями поддержки сетевых взаимодействий, обусловлено механизмами различения уровней слоевой близости. Доказано, что круги взаимопонимания в России быстро выросли, что в первую очередь связано с распространением свободных способов коммуникации. Последние подкрепляют в первую очередь значимость профессиональных и дружеских контактов, что вполне соответствует общемировым тенденциям. В части анализа конфликта «локального» и «глобального» наши выводы не подтверждают прогнозы М. Кастельса. Мы согласны с мнением О.И. Шкаратана, что «малая родина» есть основа воспроизводства идентичностей, и с тем, что традиционные для российского общества социальные лифты в настоящее время оказываются заблокированными.

Обзор литературы. Среди множества теоретических и эмпирических исследований, свя- занных с поставленными выше вопросами, можно выделить несколько важных для авторов данной статьи групп. Концептуально и эмпирически мы опирались на изыскания по программе «Социокультурная эволюция России и её регионов», инициированные Центром исследования социокультурных изменений Института философии РАН, отраженные в работах научных коллективов из 25 регионов страны, среди которых нужно выделить труды Н.И. Лапина и Л.И. Беляевой [12–15], ведущих представителей экономико-социологической научной школы Института социально-экономического развития территорий РАН В.А. Ильина [9], А.А. Шабуновой [24, 25], М.А. Ласточкиной [16; 17] и других учёных, коллективные монографии и обзоры [2]. Теория идентичностей опирается на изучение классов, социальных слоев, страт, трансформации социальной структуры российскими учеными (Т.И. Заславская [8], В.В. Радаев [18], О.И. Шкаратан [26]). Представление о мировом научном контексте создают научные исследования современного общества (З. Бауман [3], Э. Гидденс [5; 6], М. Кастельс [10; 27; 28], Ю. Хабермас [23]). Особенности методологии и результаты исследований связаны с идеями теории коммуникационных сетей П. Монге и Н. Контрактора [32]; теории коммуникаций, контроля сетей в контексте новой экономики Г. Мульгана [33]; новыми научными подходами к социальной структуре с точки зрения теории обмена и сетевого анализа К. Кука и Дж. Вайтмиейра [29]; анализом проблем мира социальных медиа Д. Миллера его школы [31]; с новым взглядом на пространство и место с точки зрения человеческой (гуманитарной) географии Ю.-Ф. Туана (Yi-Fu Tuan) [34, 35], который можно обозначить как альтернативный подход.

Теоретические подходы. Концепт определения идентичности был разработан в 1950-х годах и понимался через самоопределение и самореализацию в ценностном социокультурном пространстве символических знаков, через выявление дистанций далёкого и близкого, своего и иного (чужого), в рамках которых возникают мотивации, связанные с поиском и осознанием реального и желаемого места [4; 6; 30]. В современном обществе, структурированном плотными информационными потоками и новыми коммуникационными технологиями, изменя- ется сам характер процессов идентификации личности. Её новая роль в присвоении необходимых связей, смыслов, значений и социальных отношений модифицируется, коммуникации и социальные связи смещаются в сферу динамично текущего настоящего и локального, в частности смысловой вектор смещается в направлении новой концепции – «идентичности места» [28]. Экономисты (нобелевский лауреат Дж. Акерлоф и Р. Крэнтон) рассмотрели экономическую систему во взаимосвязи с развитием идентификационных процессов. Понятие идентичности в ряду таких категорий, как вкусы – предпочтения – нормы – интериори-зованные субъектом социальные правила – мотивация действия, позволило Дж. Акерлофу и Р. Крэнтон выстроить теоретическую базу новой экономической теории, в которой вкусы людей и процессы принятия решений зависят от социального контекста [1, с. 7]. Мы согласны с тем, что особенно значимы нормы, превалирующие в определенной группе, сложившейся по месту жительства и по месту работы [1, с. 157]. Понятие «идентичность места» трансформируется в понятие «идентичности места работы» и, в дальнейшем, модифицируется в термин «идентификация с фирмой». Идентичность места, которая трансформируется через призму экономических отношений, так или иначе организует и трансформирует социальное пространство. Э. Гидденс сформулировал два важных для нас концепта: «место действия» и «наличие-присутствие», которые детерминируют «свойства окружения», затрагивают отношения между социальной и системной интеграцией, использующиеся в целях образования смыслового содержания взаимодействия на регулярной основе. Ключевые компоненты реального взаимодействия с глобальными признаками институционализации социальной жизни связывают контексты идентификации и места действия, отражаемые также в концепции усиления групповой идентичности [6, с. 184-185]. Э. Гидденс доказал, что «идентичность места» нужно определять, как осознанный и принятый индивидом смысл его позиции в конкретно определённом социальном пространстве [5]. С позиций фрейм-анализа (frame analysis) И. Гофман разработал другой подход к «идентичности места», как «совершенные обстоятельства соприсутствия» [7, с. 474]. Рассматривая концепции взаимодействий, И. Гофман выделил перспективные аналитические возможности по идентификациям индивида и места в русле ритуалов взаимодействия и статусных сигналов, позволяющих исследовать также и виртуальные идентичности. Такой подход позволил переосмыслить содержание и смыслы признаков «идентичности места», сетевых взаимодействий, социальных сетей и уровней слоевой близости в информационном обществе, что особенно важно для понимания новых социальных медиа и социальных сетей в контексте теории масштабируемой социальности (scalable sociality) [31]. Yi-Fu Tuan дефиницию «идентичность места» представил в виде такого преобразуемого абстрактного пространства в конкретное место (его концепция «Space and place»), которое наделялось определённым ценностным содержанием, приобретавшее в связи с этим особую символическую форму [34, с. 445]. Концепция «Space and place» была изложена в фундаментальной книге с одноимённым названием [35]. Важно отметить, что основной задачей Yi-Fu Tuan в его книге «Space and place» стало объяснение пространственного поведения человека и понимание того, как именно человек воспринимает пространство (space), формирует свой жизненный мир и своё место (place). Важно, каким образом человек из окружающего пространства производит этот жизненный мир и место. Человек может наделять пространство и место смыслом и создавать их модели. Ключевая идея Yi-Fu Tuan – показать и объяснить, как из абстрактного пространства человек создаёт конкретное место [35]. Имеет значение то, каким способом человек наделяет пространство смыслом, каким образом он создаёт абстрактные образы пространства, как он стремится концептуализировать пространство. Когда человек производит пространство для себя в формах жизненного мира и своего места, он ассоциирует их через свои ценности: поэтому этот процесс, по Yi-Fu Tuan, носит исключительно ценностный характер. Дефиниция место определяется им, прежде всего, через личностный опыт и через социокультурный контекст, и операционализируется в таких компонентах, как наполненность, субъектность, дискретность, закрытость – как такие состояния, в которых человек ощущает комфорт и безопасность. В то время как для де- финиции пространство характерны свобода, открытость, изотропность (то есть когда различные точки пространства в любом направлении однородны), угроза. Когда человек создаёт место (place), он, по Yi-Fu Tuan, создаёт матрицы поведения (паттерны). Место служит источником идентичности [identity] человека, при этом приобретает особое значение понятие «укоренённость в месте» [«rootedness / embeddedness in place»] [35]. По этим признакам можно проводить верификацию дефиниции «идентичность места», имея в виду, что идентичность понимается в общем смысле как встроенность или укоренённость индивида в субъективно интерпретированные им социальные категории [20].

Т.И. Заславская верифицировала эмпирическую модель социальной структуры: групп-слоёв населения в её вертикальной проекции, включающую пять основных страт [8, с. 285306]. О.И. Шкаратан обратил внимание на то, что « малая родина », территориальная общность, – это и есть основная среда «социализирующегося индивида», как «производства людей» [26, с. 38]. В.В. Радаев предложил несколько критериев идентификации социальных слоёв, которые можно реинтерпретировать по признакам распределения власти и авторитета; систем социального действия; типологические характеристики индивидуального действия; рыночные позиции в том плане, что каждый социальный слой (класс) объединяется типичными жизненными шансами (life-chances) на рынках товаров, услуг и труда и как продукт специфических карьерных возможностей. Важные моменты – это статусные позиции, определяемые социокультурными ориентациями, нормами поведения, престижем образования и профессии, стилем жизни [18, c. 121-135]. Дальнейшее развитие идентичности раскрывалось и наполнялось содержанием в подходе взаимного признания сторон ( pair wise identity ), ориентированного в основном на долгосрочные связи, на постоянно возобновляемые контакты и периодические согласования условий действия: при этом имеет значение отношенческий контракт (relational contract), где особую роль играет идентичность контрагентов [18, с. 49-50, с. 79-80].

Данные, методология и методика их анализа. Эмпирические данные получены в ходе всероссийского исследовательского проекта «Социо- культурные портреты регионов России» [2, с. 295]. Проверка гипотез проведена при помощи регрессионного и дисперсионного видов анализа в статистическом пакете SPSS. Привлекаются результаты многолетнего социокультурного мониторинга (2006, 2009, 2011, 2016 гг.) в Тюменской области, Ханты-Мансийском (ХМАО-Югра) и Ямало-Ненецком (ЯНАО) автономных округах [21, c. 21-48], самостоятельных исследовательских проектов в Челябинской, Вологодской, Курской, Омской областях, в целом по России (структуры выборок – см. приложение к статье, табл. 3) [9; 11-17; 22; 24; 25]1. Выбор регионов охватывает географический ареал России: «Европейский центр»+«Север»+«Евразийский Центр», эти регионы объединяют близкие уровни развития, признаки и уровни модернизации [2]. Анализ опирается на опубликованные результаты [13, с. 45; 15; 19] и массивы данных всероссийского мониторинга за период 2002–2015 гг. Для проверки степени общности модели были проверены на 14 самостоятельных выборках (см. приложение, табл. 3). Для того чтобы зафиксировать статистику сохранения указанных зависимостей при переходе между различными самостоятельными выборками, мы употребляем термин «устойчивая» связь. Статистика сохранения указанных зависимостей между различными подвыборками фиксируется термином «статистически значимая» связь2. Аналитический аппарат опирается на подход «слоевых близостей», на исследования групповых солидарностей в интерпретации Н.И. Лапина через концепт «Мы и другие». Этот подход был верифицирован с различением пяти групп интенсивности близости (высокая, выше средней, средняя, низкая, экстенсивная близости) и десяти слоям близости (личная близость (друзья); профессиональная (люди той же профессии, рода занятий); возрастная (люди того же возраста); деловая (товарищи по работе, учебе); имущественная (люди такого же достатка); этническая (люди той же национальности); поселенческая (жители того же поселка, города); религиозная (люди того же вероисповедания, религии); «союзная» (все, кто были гражданами СССР); общечеловеческая (все люди на Земле). Для измерения «слоевой близости» Н.И. Лапин ввёл коэффициент интенсивности близости (Киб), вычисляемое как отношение числа респондентов, отметивших наличие близости, к числу тех, кто отметил её отсутствие. Это позволило выделить пять ступеней интенсивности «слоевой близости»: от высокой (Киб = 15,7) до экстенсивной (Киб = 0,8), т.е. с преобладанием отсутствия близости над её наличием. Был сделан вывод о том, что в России наиболее интенсивна близость личного характера: друзья (Киб = 15,7) и, конечно, семья (хотя прямого вопроса о семье в данном случае не было). Далее, на большом удалении следуют такие слои близости: профессиональная, т.е. с людьми той же профессии, рода занятий (Киб = 9,6), возрастная (Киб = 9,17) и деловая, т.е. с товарищами по работе (Киб = 99,11). Менее интенсивна близость с людьми того же достатка (Киб = 8,2) и той же национальности (Киб = 7,3). Близость с живущими в том же поселке, городе мало интенсивна (Киб = 3,6), еще меньше – с людьми того же вероисповедания, религии (Киб = 2,9). А близость к бывшим согражданам по СССР (Киб = 1,4) приближается к общечеловеческой, которая имеет экстенсивный характер (Киб = 0,8) [13, с. 9-12]. Структурные переменные предстают в числовом выражении в виде определенного количества людей, действующих в различных микроситуациях. В этом случае социальная реальность, воплощаемая в идентичности места, есть микроопыт, а макросоциологический уровень анализа формируется количественными временными и пространственными конгломератами [6, с. 213]. С теоретической точки зрения еще Э. Гидденс зафиксировал связь сетевых взаимодействий и слоевой близости, утверждая, что «благодаря электронным коммуникациям и особенно телефону, стали возможны и опосредованные контакты, допускающие тесную связь и близость, характерные для условий соприсутствия» [6, с. 121]. В становлении локальной идентичности принципы построения коммуникативных свя- зей, безусловно, играют одну из первостепенных ролей.

Оценка интенсивности слоевой близости с жителями разных территориальных общностей проводится по вопросам: « В какой мере Вы чувствуете свою близость или отдаленность («своё» – «чужое») с жителями поселения, в котором живете (деревня, село, город) (поселенческий уровень) ; с жителями всей области (региональный уровень); с жителями всей России (общегражданский уровень) ; с жителями бывших республик СССР («общесоюзный» уровень) ; с жителями всей Земли (общечеловеческий уровень) . Н.И. Лапин отмечал, что одним из проявлений асимметрии социального самочувствия является заметное, почти в два раза снижение интенсивности слоевой близости населения во всех ее видах, наблюдающееся в 2002–2006 гг. [15, с. 46]. Мы не вполне согласны с данным выводом, что попытались обосновать ниже. До 2010 года варианты ответов в вопросе несколько отличались, но общим остаются поселенческий, общесоюзный, общегражданский и общечеловеческий уровни самоидентификации. Сравнение данных, полученных по инструментарию до 2010 года и после него, весьма условно, поэтому в динамике проводится анализ по индексу интенсивности слоевой близости (Киб). По данным до 2010 года наличие слоевой близости предполагало сумма долей (в %) вариантов ответов « свое »+« близкое », отсутствие: « далекое »+« чужое ». По данным, полученным в мониторинге с 2010 года, на соответствующий вопрос предполагались варианты «есть близость», «нет близости», «трудно сказать» . Варианты « безразличие », « затрудняюсь », « трудно сказать » нами не рассматривались.

Анализ структуры и уровней слоевой близости. Согласно методике ответ « есть близость » интерпретируется как самооценки наличия сетевой идентификации указанного уровня, и «нет близости» – отсутствия такового. В таблице 1 указаны данные по России за 2002 г. и 2006 г. по цитируемой статье [15, с. 46]. Для обеспечения сопоставимости использован коэффициент слоевой близости (Киб), предложенный в цитируемой работе.

Ранжирование уровней идентификации (3–6 столбцы табл. 1) чрезвычайно устойчиво и по убыванию уровня значимости соответству- ет распределению физического пространства: поселение/ регион/ вся Россия/ вся Земля. Уровень поселения остается наиболее важной для людей территориальной общностью, это территория, на которой осуществляется повседневное общение и взаимодействие с другими людьми, причем, как правило, они «такие же, как я». Наличие близости с жителями своего поселения отмечают от половины до трех четвертей от всех опрошенных. Наибольшая скорость снижения интенсивности наблюдается при переходе от поселенческого к региональному уровню, начиная с общегражданского уровня слоевая близость экстенсивна. Можно утверждать, что в России «пространство мест» продолжает доминировать над «пространством информации». Этот вывод на первый взгляд вступает в противоречие с прогнозом М. Кастельса. Далее мы более подробно проанализируем указанное противоречие. Индексы слоевой близости в динамике снижаются или сохраняют прежнее значение, как в случае общечеловеческой идентификации. Это происходит потому, что количество отрицающих наличие близости растет за счет тех, кто ранее уклонился от идентифи- кации. Отмеченное авторитетными социологами во всем мире ослабление территориально обусловленных социальных связей, переход к наднациональным сетевым взаимодействиям должны найти свое отражение в том, что более молодые, имеющие больше сетевых (Интернет) контактов респонденты должны высказывать меньшую скорость снижения идентификации от поселенческой к всемирной.

Динамика такова, что восприятие пространств (табл. 1 – территории, расстояния) через концепт «свой»-«чужой» сближается, снижая абсолютное значение Киб – отношение доли тех, кто относит таких людей к «своим», к доле тех, кто их считает «чужими». Достигнув определенного уровня (от 2 до 4 раз), поселенческая близость уже не столь сильно варьируется в зависимости от степени периферийности территории (географической, организационной, экономической, социальной). Особенно заметно сближение восприятия пространства по таким географически далеким территориям, как ХМАО и ЯНАО, где Киб постоянно снижалось в диапазоне от 7,3 и 8,9 в 2006 г. до 2,4 и 2,6 соответственно в 2016 г.

Таблица 1. Динамика коэффициента интенсивности слоевой близости («своё»–«чужое»)*

|

Территория опроса |

Год |

Поселенческий |

Общегражданский |

«Общесоюзный» |

Общечеловеческий |

|

Россия в целом |

2002 |

3,6 |

1,4 |

0,8 |

|

|

Россия в целом |

2006 |

2,6 |

2,6 |

1,6 |

1,4 |

|

Тюменская область |

2006 |

8,9 |

0,3 |

0,3 |

0,2 |

|

ХМАО-Югра |

2006 |

7,3 |

0,3 |

0,5 |

0,2 |

|

ЯНАО |

2006 |

8,9 |

0,4 |

0,6 |

0,3 |

|

Тюменская область |

2009 |

6 |

0,2 |

0,3 |

0,2 |

|

ХМАО-Югра |

2009 |

8,4 |

0,4 |

0,4 |

0,3 |

|

ЯНАО |

2009 |

7 |

0,5 |

0,6 |

0,4 |

|

Россия в целом |

2010 |

4,7 |

0,9 |

0,4 |

0,4 |

|

Омская область |

2010 |

8,7 |

0,7 |

0,6 |

|

|

Вологодская область |

2010 |

7,6 |

0,6 |

0,5 |

|

|

Тюменская область |

2011 |

3,5 |

0,5 |

0,3 |

0,3 |

|

ХМАО-Югра |

2011 |

3,9 |

0,7 |

0,7 |

0,5 |

|

ЯНАО |

2011 |

3,7 |

0,8 |

0,6 |

0,6 |

|

Курская область |

2012 |

3,6 |

0,4 |

0,3 |

0,2 |

|

Челябинская область |

2012 |

3,9 |

1,1 |

0,5 |

0,5 |

|

Россия в целом |

2015 |

3,7 |

0,9 |

0,4 |

0,4 |

|

Курская область |

2016 |

4,1 |

0,8 |

0,4 |

0,3 |

|

Тюменская область |

2016 |

3,0 |

0,7 |

0,4 |

0,3 |

|

ХМАО-Югра |

2016 |

2,4 |

0,7 |

0,5 |

0,4 |

|

ЯНАО |

2016 |

2,6 |

0,8 |

0,6 |

0,4 |

|

* Вычислен как частное от деления доли тех, кто отметил наличие близости, по отношению к доле тех, кто отметил отсутствие таковой. |

|||||

Для проверки гипотез нами были построены многомерные регрессионные модели. Расчеты проводились по данным Тюменского региона (Тюменская область, ХМАО, ЯНАО) за 2011, 2016 гг., Курской области (2012, 2015 гг.), России (2010, 2015 гг.). Методы вычисления: LRM, пошаговое исключение, ANOVA, доверительная вероятность не менее 95%. Многомерные регрессионные модели вычислялись последовательно для случаев зависимой переменной самооценки слоевой близости с жителями всей Земли, всей России, всего региона, с жителями поселения, в котором живете (деревня, село, город). Уровни измерения: 1: нет близости; 2: есть близость. В качестве предикторов выбирались социально-экономические (В.27, В.28, В.30.1, В.57) и социокультурные переменные (В.1, В.42, В.60, В.61, В.54) (см. приложение, табл. 4 ). Выбор предикторов обусловлен стремлением описать социальную структуру выборки, исключив автокорреляцию. Основной вывод по всем моделям: ни по одному из предикторов изменения рангов идентификации как по слоям близости по шкале «свой»–«чужой», так и по уровням взаимопонимания не происходит.

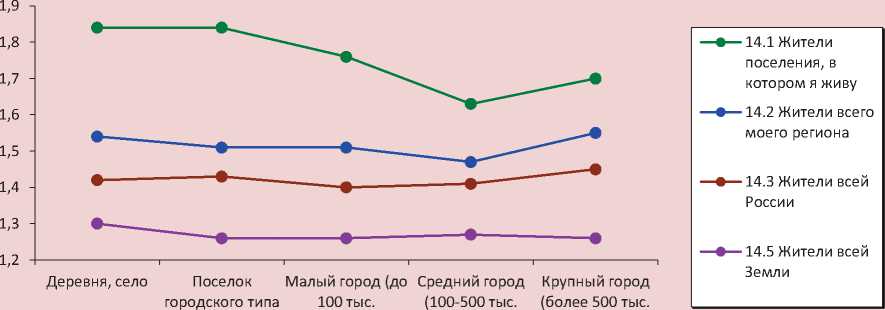

В инструментарии Тюменского региона за 2016 г. были сформулированы дополнительные вопросы: В.37.1-3. (см. приложение к статье). По причине ограниченности места, обобщая основные результаты, таблицу регрессии приводим только для переменной В.14.1, называемой «Поселенческая слоевая близость» (табл. 4 приложения). Поселенческая слоевая бли- зость («идентичность места») – остается наиболее значимым уровнем идентификации, но снижается с переходом от села к городу, с повышением интенсивности игровых практик (компьютер, телефон), с повышением уровня социального слоя по самооценке, со снижением уровня оседлости. Общегражданская и региональная слоевая близости устойчиво связаны между собой, повышаются с самооценкой материального положения, с повышением интенсивности общения в социальных сетях, при переходе от села к городу и прямо коррелируют с возрастом респондентов. Общечеловеческая близость возрастает с уровнем самооценки по социальным слоям, с повышением интенсивности игровых практик (компьютер, телефон), самооценкой материального положения, гендером. Общечеловеческая близость обратно, но слабо коррелирует с возрастом респондентов. Женщины оказались более склонны к расширению «слоев близости» по всем уровням измерения. Противоречие заключается в том, что по рассмотренным целевым переменным практически нет влияния количества подчиненных (социально-профессиональный статус) и слабо выражено влияние образовательного статуса. Гипотеза о влиянии межпоколенного перехода на исследуемые эффекты нами не подтверждена, результаты статистически неустойчивы. На рисунке указаны четыре графика многомерного дисперсионного анализа для демонстрации некоторых частных эффектов на примере Тюменского региона, 2016 г.

Средние значения уровней слоевой близости (1: нет близости, 2: есть близость) для разных типов поселений, Тюменский регион-2016 г.

(рабочий жителей) жителей) жителей)

поселок)

Анализ структуры «кругов взаимопонимания». Вопрос « Среди каких людей Вы обычно встречаете наибольшее взаимопонимание? » сохранился в инструментарии в почти неизменном виде, и допускал возможность отметить все варианты, важные респондентов: в семье, компании друзей, среди соседей, на работе, в кругу людей своей национальности, в кругу единоверцев ( задавался не во всех проектах ), ни в каком кругу не встречаю понимания, среди других людей . Достаточно часто в социологической литературе этот феномен называется «круги взаимопонимания», далее мы будем использовать этот термин (табл. 2) .

Можно выделить регионы с менее или более традиционалистским населением, но для всех регионов России четко прослеживаются две, на первый взгляд, противоположные тенденции. Во-первых, семья остается важным коммуникативным ресурсом для подавляющего большинства респондентов. Важность общения в кругу семьи возрастает во всех регионах. Далее идут круги общения с друзьями, с коллегами по работе, с соседями, с людьми своей национальности и конфессии. Во-вторых, люди все меньше замыкаются на уровне семьи, и растет взаимопонимание на работе, в кругу неформального общения (соседи). Для регионов России почти неизменным остается национальный и конфессиональный уровень взаимопонимания, его важность не превышает 4% от всех жителей регионов; при этом колебания данных не превышают ошибки выборки (3%).

Обсуждение результатов и выводы . В теоретическом плане признаки идентичности индивида и группы дают многоаспектный образ социальной модели саморефлексии субъекта действия в его гражданской (государство), территориальной принадлежности, указывают на сущностные моменты социальной стратификации, отношение к социально-профессиональной иерархии (принадлежность к тому или иному уровню власти, бизнесу, профессии), на демо-

Таблица 2. Динамика ответов на вопрос «Среди каких людей Вы обычно встречаете наибольшее взаимопонимание?», в % от общего числа ответов

|

Территория опроса |

Год |

В семье |

В компании друзей |

Среди соседей |

На работе |

В кругу людей своей национальности |

В кругу единоверцев |

Ни в каком кругу не встречаю понимания |

Среди других людей |

Итого* |

|

Тюменская обл. |

2006 |

74 |

29 |

3 |

8 |

4 |

1 |

1 |

1 |

120 |

|

2009 |

70 |

22 |

3 |

7 |

3 |

2 |

2 |

3 |

112 |

|

|

2011 |

73 |

26 |

5 |

9 |

3 |

2 |

1 |

4 |

123 |

|

|

2013 |

69 |

28 |

3 |

7 |

3 |

2 |

1 |

3 |

116 |

|

|

2016 |

88 |

55 |

15 |

25 |

6 |

4 |

1 |

1 |

195 |

|

|

ХМАО-Югра |

2006 |

72 |

27 |

3 |

6 |

5 |

1 |

3 |

3 |

120 |

|

2009 |

62 |

26 |

4 |

11 |

5 |

3 |

3 |

4 |

118 |

|

|

2011 |

72 |

22 |

4 |

10 |

5 |

2 |

1 |

3 |

119 |

|

|

2013 |

74 |

25 |

2 |

10 |

5 |

2 |

1 |

2 |

121 |

|

|

2016 |

90 |

51 |

13 |

30 |

9 |

5 |

1 |

1 |

201 |

|

|

ЯНАО |

2006 |

78 |

22 |

1 |

7 |

7 |

1 |

1 |

3 |

120 |

|

2009 |

67 |

26 |

4 |

10 |

5 |

2 |

3 |

2 |

119 |

|

|

2011 |

63 |

23 |

3 |

12 |

6 |

1 |

4 |

4 |

116 |

|

|

2013 |

64 |

30 |

2 |

10 |

6 |

2 |

1 |

2 |

117 |

|

|

2016 |

90 |

55 |

12 |

28 |

8 |

2 |

1 |

1 |

197 |

|

|

Омская обл. |

2009 |

67 |

26 |

3 |

9 |

1 |

2 |

1 |

109 |

|

|

Вологодская обл. |

2010 |

62 |

31 |

5 |

10 |

1 |

5 |

1 |

115 |

|

|

Челябинская обл. |

2012 |

79 |

55 |

14 |

32 |

5 |

2 |

1 |

3 |

191 |

|

Курская обл. |

2012 |

73 |

21 |

5 |

5 |

2 |

1 |

2 |

109 |

|

|

2015 |

90 |

50 |

13 |

20 |

5 |

6 |

2 |

1 |

186 |

|

|

Россия в целом |

2010 |

68 |

27 |

3 |

9 |

6 |

1 |

1 |

1 |

116 |

|

2015 |

78 |

48 |

20 |

22 |

7 |

3 |

3 |

0 |

182 |

* Предложено отметить все варианты, важные для респондентов.

графические характеристики (возраст, пол). В общий контекст термина «идентичности» вводятся смысловые характеристики «свойства окружения», сопряжённые с двумя фундаментальными понятиями: «место действия» и «наличие-присутствие» (в терминах Э. Гидденса) как основы теории структурации. «Свойства окружения» затрагивают отношения между социальной и системной интеграцией, которые используются в целях образования смыслового содержания взаимодействия на регулярной основе. Поэтому «идентичность места» можно определять как осознанный и принятый индивидом смысл его позиции в конкретно определённом социальном пространстве. Верификация понятия «идентичности места» сопряжена с понятием «поселенческая слоевая близость», или просто «слоевая близость».

Структура слоевой близости оказывается чрезвычайно устойчивой, но в последние годы произошло снижение индексов территориальной близости, которое мы эмпирически проверяли для разных по уровню жизни регионов, для России в среднем. Категория «идентичность места» по шкале «свой–чужой» остается наиболее устойчивым фреймом среди набора: «поселенческий», «общегражданский», «общесоюзный», «общечеловеческий», воспроизводимым между поколениями, территориями и в течение времени. Во всех выборках это выше половины жителей. Превышение уровня поселенческой слоевой близости над остальными уровнями самоидентификации значительно, но для каждого конкретного регионального социума устойчиво снижается в динамике. Нет достаточных оснований утверждать, что такое доминирование обусловлено материальными условиями существования. Нет устойчивой связи идентичностей и кругов взаимопонимания с уровнем образования и статусными позициями респондентов. Доминирование идентичности места снижается с переходом от села к городу, с повышением частоты общения в социальных сетях, последнее связано с возрастом.

Остается наиболее значительным уровень близости (измеряемый как круг наибольшего взаимопонимания, коммуникации) с семьей, и он выше 60% во всех исследуемых выборках. Доминирование семейного круга общения (в отличие от «идентичности места») в динамике устойчиво повышается. Однако существен- но более высокими темпами растет значимость профессиональной коммуникации, эта динамика статистически устойчива и максимально значима.

Мы не можем пока вслед за М. Кастельсом утверждать, что «пространство мест», понимаемое как осознанный и принятый индивидом смысл его позиции в конкретно определённом социальном территориально обусловленном пространстве, интегрирующий необходимые для комфортного существования условия, уступил свою значимость «пространству информации» как пространству циркулирующих потоков информации, надтерриториальными и наднациональными по своей природе. Однако в России, как и во всем мире, «пространство мест» быстро расширяется, включая в себя не только самые близкие, но и более широкие уровни, обусловленные деятельностью (работа, общение в социальных сетях, друзья), и здесь мы обозначаем основной научный вклад нашего исследования, его новизну. Мы считаем, что такие процессы имеют позитивный характер, обеспечивая социум возможностями для активизации потенциала. Однако тревожным фактом является слабость связи указанных процессов с уровнем образования, социальным статусом граждан, указывающие на блокировку традиционных социальных лифтов, и здесь мы подтверждаем выводы О.И. Шкарата-на, В.В. Радаева.

Возможные области применения результатов определяются новыми результатами и выводами и включают в себя научную, образовательную, управленческую, информационноаналитическую сферы, поскольку, вопреки часто озвучиваемым упрекам, верифицированы признаки трансформации российского социума, соответствующие тенденциям перехода к сетевому обществу. Перспективы дальнейших исследований обусловлены включением в анализ таких важных для идентичности факторов, как доверие, типы и динамика ценностных ориентаций, определения возможностей активизации и модернизации регионального и иных типов потенциала в российском обществе. Дальнейший ход развития покажет, являются обнаруженные тенденции и выводы выражением общего исторического тренда или отражают лишь временные, локальные особенности российской ситуации.

Список литературы "Идентичность места" как критерий поддержки сетевых взаимодействий: теоретический анализ и эмпирические оценки

- Акерлоф, Дж. А. Экономика идентичности. Как наши идеалы и социальные нормы определяют, кем мы работаем, сколько зарабатываем и насколько несчастны /Дж. А. Акерлоф, Рейчел Е. Крэнтон; пер. с англ. Д. Стороженко. -M.: Карьера Пресс, 2011. -224 с.

- Атлас модернизации России и её регионов: социоэкономические и социокультурные тенденции и проблемы: коллективный научный труд/сост. и отв. ред. чл.-корр. РАН Н.И. Лапин. -М.: Весь Мир, 2016. -360 с.

- Бауман, З. Индивидуализированное общество/З. Бауман; пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева. -М.: Логос, 2005. -390 с.

- Вебер, М. Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии : в 4 т./М. Вебер ; сост., общ. ред. и предисл. Л. Г. Ионина; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». -М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2016. -Т. I. Социология. -445 с.

- Гидденс, Э. Последствия современности/Э. Гидденс; пер. с англ. Г.К. Ольховикова, Д.А. Кибальчича; вступ. статья Т.А. Дмитриева. -М.: Праксис, 2011. -343 с.

- Гидденс, Э. Устроение общества: очерк теории структурации/Э. Гидденс. -М.: Академический проект, 2003. -528 с.

- Гофман, И. Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта/И. Гофман; пер. с англ. под ред. Г.С. Батыгина и Л.А. Козловой; вступ. статья Г.С. Батыгина. -М.: Институт социологии РАН, 2004. -752 с.

- Заславская, Т.И. Современное российское общество. Социальный механизм трансформации/Т.И. Заславская. -М.: Дело; Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, 2004. -399 с.

- Ильин, В.А. О некоторых тенденциях в экономическом развитии России и региона/А.А. Ильин, А.А. Шабунова//Социологические исследования. -2015. -№ 8. -С. 34-41.

- Кастельс, М. Власть коммуникации/М. Кастельс; пер. с англ. Н.М. Тылевич; под науч. ред. А.И. Черных; Нац. исслед. ун-т Высшая школа экономики. -М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2016. -564 с.

- Курская область в динамике социокультурных измерений/Е.А. Когай, Ю.М. Пасовец, Т.Г. Кульсеева, А.А. Телегин, Р.С. Горемычкин. -Курск: Учитель, 2011.

- Проблемы социокультурной модернизации регионов России/Н.И. Лапин и др. -Academia, 2013. -415 с.

- Лапин, Н.И. Как чувствуют себя, к чему стремятся граждане России: аналитический доклад /Н.И. Лапин; Фонд «Либеральная миссия». 31 марта 2003 г. -Режим доступа: http://www.liberal.ru/articles/cat/966 (обращение 03 марта 2017).

- Лапин, Н.И. Программа и типовой инструментарий «Социокультурный портрет региона России» (Модификация -2010)/Н.И. Лапин, Л.А. Беляева; Рос. акад. наук, Ин-т философии. -М.: ИФ РАН, 2010. -111 с.

- Лапин, Н.И. Тревожная стабилизация/Н.И. Лапин//Общественные науки и современность. -2007. -№ 6. -C. 39-53.

- Ласточкина, М.А. Мониторинг социокультурного развития региона как компонент повышения эффективности социального управления/М.А. Ласточкина//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -2014. -№ 5 (35). -С. 99-112.

- Ласточкина, М.А. Научная жизнь: исследование социокультурной модернизации регионов России/М.А. Ласточкина//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -2015. -№ 5 (41). -С. 211-222.

- Радаев, В.В. Экономическая социология: учебное пособие для вузов/В.В. Радаев. -2-е изд. -М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. -602 с.

- Ромашкина, Г.Ф. Жизненные миры и региональная идентичность как сопряженные научные проблемы/Г.Ф. Ромашкина, В.А. Давыденко//МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). -2016. -Т. 7. -№ 4. -С. 89-96.

- Семененко, И.С. Идентичность в системе координат мирового развития/И.С. Семененко, В.В. Лапкин, В.И. Пантин//Политические исследования (ПОЛИС). -2010. -№ 3. -С. 40-59.

- Социокультурная динамика -портрет Тюменской области: коллективная монография/под науч. ред. Г.Ф. Ромашкиной, В.А. Давыденко. -Тюмень: Издательство Тюменского госуниверситета, 2015. -358 с.

- Социокультурный портрет Омской области/сост. и общ. ред. В.С. Половинко; Омский государственный университет. -Омск: Издательство Омского государственного университета, 2010. -411 с.

- Хабермас, Ю. Философский дискурс о модерне/Юрген Хабермас; пер. с нем. М.М. Беляева, К.В. Костина, Е.Л. Петренко, И.В. Розанова, Г.М. Северской. -М.: Весь Мир, 2003. -416 с.

- Шабунова, А.А. Оценка населением социокультурной среды региона/А.А. Шабунова, Н.А. Окулова//Социологические исследования. -2011. -№ 6. -С. 36-43.

- Шабунова, А.А. Социальная структура и мобильность в российском обществе: монография/А.А. Шабунова, Т.С. Соловьева, М.А. Ласточкина; под науч. рук. д.э.н., проф. В.А. Ильина. -Вологда: ИСЭРТ РАН, 2015. -172 с.

- Шкаратан, О.И. Социально-экономическое неравенство и его воспроизводство в современной России/О.И. Шкаратан. -М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009. -560 с.

- Castells M. Communication Power, First Edition was originally published in English in 2009. This translation is published by arrangement with Oxford University Press. 2009.

- Castells M. The Power of Identity: The Information Age: Economy, Society and Culture Vol. II. Wiley-Blackwell, 2010. 584 p.

- Cook, K.S. Two approaches to social structure: Exchange theory and network Analysis/K.S. Cook, J.M. Whitmeyer//Annual Review of Sociology. Vol. 12. Palo Alto, CA: Annual Review Co., 1986.

- Merton R. K. Social theory and social structure. -Simon and Schuster, 1968.

- Miller D. How the World Changed Social Media -by UCL Press University College London Gower Street London/Daniel Miller, Elisabetta Costa, Nell Haynes, Tom McDonald, Razvan Nicolescu, Jolynna Sinanan, Juliano Spyer and Shriram Venkatraman. 2016. 263 р.

- Monge P. Theories of Communication Networks/P. Monge, N. Contractor/Oxford: Oxford University Press, 2003.

- Mulgan G. Communication and Control: Networks and the New Economies of Communication/G. Mulgan. -Cambridge: Polity Press, 1991.

- Tuan Y.-F. Space and Place: Humanistic Perspective//Human Geography. An Essential Anthology/J. Agnew, D. Livingstone, A. Rogers (eds.) -Oxford: Blackwell, 1996. -P. 444-457.

- Tuan, Yi-Fu. Space and place. The Perspective of Experience/8th ed. Minneapolis -London: University of Minnesota Press, 2001. -236 р.