Идентификация дискурсов советских профессионалов: социологический анализ

Автор: Мартьянова Н.А.

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 4, 2024 года.

Бесплатный доступ

Статья представляет собой социологический анализ дискурсов советских профессионалов, а также идентификацию их антагонизма и гегемонии. Проанализированы производственные брошюры того времени, содержащие авторские нарративы профессионалов нескольких специальностей и отраслей. Разработана последовательность проведения дискурс-анализа согласно методологической модели Э. Лакло и Ш. Муфф. Выявлены следующие категории: ключевые знаки, артикуляция, моменты, элементы, область дискурсивности, дискурс-строй, узловая точка, субъект, дискурс, скольжение, антагонизм, гегемония. В рамках общего гегемонистского советского дискурса идентифицированы следующие специфические дискурсы: количественных и качественных показателей, коллективизма и индивидуализма, наставничества и ученичества, личной ответственности и общественного блага. Выявлены социальные практики формирования данных дискурсов. Установлены механизмы формирования, поддержания и сохранения социальных паттернов советских профессионалов. Разработана обобщающая классификация выявленных дискурсов.

Дискурс, дискурс-анализ, гегемония, антагонизм, скольжение, узловая точка, профессионал, рабочий, артикуляция, коллективизм

Короткий адрес: https://sciup.org/149145294

IDR: 149145294 | УДК: 316.453 | DOI: 10.24158/tipor.2024.4.5

Текст научной статьи Идентификация дискурсов советских профессионалов: социологический анализ

социальным «забвением» в 1990-х гг. (Ваньке, Кулаев, 2015а, б; Гаврилюк, Маленков, 2020; Габдрахманова, 2023; Михайлов, 2022; Юрасов, Юрасова, 2014), а, во-вторых, со все более заметным распространением советской производственной символики в рекламе и СМИ 1 . Вследствие этого исследование советской трудовой и профессиональной культуры особенно актуально в современной социологии.

В советский период (1922–1991 гг.) труд рабочих был на переднем крае исследовательского интереса различных наук, в особенности социологии труда и производства. Работы С.А. Кугеля, О.М. Никандрова, А.Г. Здравомыслова, В.А. Ядова и других оставили нам богатый эмпирический материал для анализа труда, быта, образа жизни рабочих и представителей прочих профессиональных групп (Здравомыслов и др., 1967; Кугель, Никандров, 1971). Однако в исследованиях перечисленных социологов преобладает использование количественной методологии при практически полном отсутствии социологического анализа текстов. Современная наука придает несравнимо большее значение качественным методам анализа текстов, а также выраженных в них дискурсивных и социальных практик. Тем не менее, несмотря на очевидный «советский ренессанс» в массовой культуре, наследие той эпохи до сих пор практически не изучалось указанными современными методами. Исключением являются работы А.С. Фроловой, которая анализировала советскую прессу разных периодов (Фролова, 2016; Фролова, Посухова, 2016), но ее выводы в большей степени касаются идентификации пролетарского, а не профессионального содержательного уровня.

Предметом исследования при дискурс-анализе чаще всего выступают высказывания, способ структурирования которых обладает значимостью для определенного коллектива. Иными словами, анализируются тексты, которые содержат разделяемые неким коллективом убеждения, порождают либо усиливают их и предполагают ту или иную позицию в дискурсном поле (Шевченко, 2002: 18). При формировании эмпирической базы исследования мы решили обратиться к специфическому жанру – советским производственным брошюрам. Они содержат авторские нарративы профессионалов нескольких специальностей и отраслей, изложенные в определенной логической последовательности, богатые различными выразительными средствами и в совокупности дающие наиболее полное представление о том, какие дискурсы доминировали у представителей различных профессий в советский период.

Объектом нашего исследования выступают авторские высказывания (нарративы) советских профессионалов, содержащиеся в общедоступных производственных брошюрах 30–80 гг. XX в. Авторами подобных произведений выступали токари, углеобогатители, металлурги, швеи, шахтеры, комбайнеры, сталевары, свинарки, кузнецы, фрезеровщики, врачи, продавцы, офицеры, картофелеводы, механизаторы и пр. Критериями выбора текстов в нашем исследовании служили: общедоступность, тираж (не менее 100 экземпляров), наличие повествования от первого лица и литературной обработки произведения. Избранные тексты (брошюры) достаточно полно представляют специфику дискурса советского рабочего на производстве. В них ведется повествование от лица рабочего-стахановца, ударницы производства и пр. Литературная запись и редактирование этих текстов были выполнены профессионально с учетом индивидуального стиля автора и сохранением всех выразительных средств, характерных для живой речи того времени. Корпус этих текстов (выборка n = 35) рассматривается не сам по себе, а как одна из частей признанного социального института (в нашем случае – производства), который «определяет для данной социальной, экономической, географической или лингвистической сферы условия действия актов высказывания» (Dijk, 1993: 234).

Предметом настоящего исследования являются дискурсы советских профессионалов, а целью – их идентификация.

В качестве методологической модели мы избрали теорию Эрнесто Лакло и Шанталь Муфф, так как она позволяет наиболее точно выявить соотношение различных дискурсов (Laclau, Mouffe, 1985). Согласно ей, дискурс – это форма социального поведения, участвующая в формировании социального мира (включая знания, людей и социальные отношения) и в поддержании и сохранении социальных паттернов (Йоргенсен, Филлипс, 2008: 24). Общественные отношения не являются данностью, но конструируются людьми дискурсивно. Это перекликается с утверждением М. Фуко о том, что дискурс – это «режим» знания, который задает, что считать истинным, а что – ложным, а цель дискурс-аналитика состоит в исследовании различных режимов знаний, то есть правил, устанавливающих, что можно говорить и что нельзя с точки зрения доминирующего дискурса (Фуко, 2006).

Без сомнения, при рассмотрении избранных нами текстов мы можем прежде всего идентифицировать советский дискурс как таковой. Его можно обозначить как общий, доминирующий, «само собой разумеющийся» или, иными словами, гегемонистский. В отличие от исследования А.С. Фроловой (Фролова, 2016), мы не можем идентифицировать пролетарский дискурс как основной. Во-первых, в анализируемых текстах нам не удалось выявить признаки противостояния пролетарского дискурса буржуазному: а ведь, согласно модели Э. Лакло и Ш. Муфф, дискурсы идентифицируются путем отбрасывания того, что к ним не относится и им противостоит (Йоргенсен, Филлипс, 2008: 95). Следовательно, для идентификации дискурса как пролетарского необходимо выявить его противостояние с буржуазным. Во-вторых, авторы рассматриваемых нами брошюр не относятся строго к пролетариату, среди них есть и представители интеллигенции. Идентификация дискурса предполагает его выделение из области дискурсивности (того, чем этот дискурс не является), а в данном случае рабочие профессии не противопоставляются ни «интеллигентным», ни «буржуазным». При этом гегемонистский советский дискурс заключает в себе множество более конкретных, специфических дискурсов, которые непосредственно формируют профессионала. Идентификация этих дискурсов и будет нашей непосредственной задачей, для чего нам необходимо выявить в текстах четыре основные категории (субъект, антагонизм, скольжение, гегемония) и восемь дополнительных категорий (знак, момент, элемент, артикуляция, область дискурсивности, дискурс-строй, узловая точка, дискурс) (Йоргенсен, Филлипс, 2008: 53–101).

Остановимся на этих категориях подробнее:

-

1. Знак – это слово, которое приобретает в данном тексте определенное значение. Ключевой знак формирует тот или иной дискурс, раскрывает его.

-

2. Артикуляция – любая практика использование знаков (произношение, написание), в результате которой устанавливается или изменяется значение.

-

3. Момент – определенные значения, в которых знаки артикулируются (произносятся, используются). Можно также обозначить термином «контекст».

-

4. Элемент – не относящиеся к данному дискурсу варианты значения знаков. Все знаки полисемичны, то есть имеют многочисленные потенциальные значения.

-

5. Область дискурсивности – совокупность элементов («добавочных значений»), возникающих в артикуляционной практике, то есть значений, которые исключены определенным дискурсом. Необходимо выявить область дискурсивности для более точной идентификации дискурса.

-

6. Дискурс-строй (порядок дискурса) – это социальное пространство, которое одновременно «покрывают» различные дискурсы и конкурируют в том, чтобы наполнить его своим собственным значением. Это два или более дискурса, которые стремятся закрепиться в одной и той же области, действуют на одной и той же социальной территории либо в согласии друг с другом («скольжение»), либо в конфликте (антагонизм»).

-

7. Узловая точка – привилегированный знак, вокруг которого организуется дискурс.

-

8. Субъект – определенная (субъективная) позиция в дискурсе. Дискурсы всегда предписывают людям позиции, которые они должны занимать как субъекты.

-

9. Дискурс – единая система моментов, организующихся вокруг узловой точки, исключающая область дискурсивности. Дискурс всегда пытается преобразовать элементы (слова) в моменты (слова в определенным контексте), редуцируя их полисемию до полностью фиксированного значения. Цель дискурса – устранить двусмысленность, превратив элементы в моменты на определенное время.

-

10. Скольжение – бесконфликтное взаимодействие нескольких дискурсов в определенном дискурс-строе.

-

11. Антагонизм – открытый конфликт между различными дискурсами в определенном дис-курс-строе.

-

12. Гегемония – разрешение конфликта за счёт переноса границ между дискурсами.

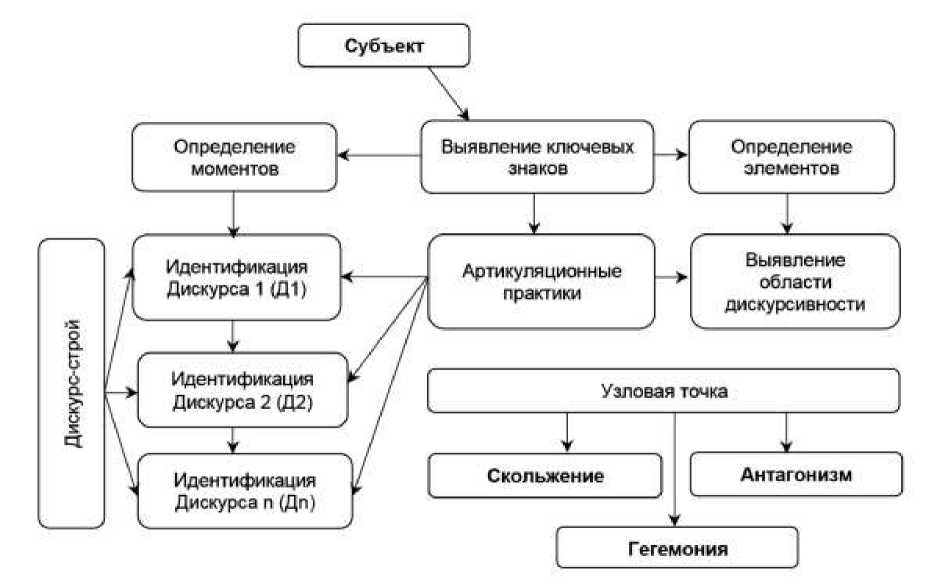

Для проведения дискурс-анализа по модели Э. Лакло и Ш. Муфф нами была разработана схема, представленная на рисунке 1. Указанная в ней последовательность действий нацелена на идентификацию дискурсов, выявление их возможного соотношения в терминах «скольжение», «антагонизм» и «гегемония».

В соответствии с представленной схемой (см. рис. 1) мы можем выявить в исследуемых текстах проявления следующих дискурсов:

-

1) количественных показателей (Д1);

-

2) качественных показателей (Д2);

-

3) коллективизма (Д3);

-

4) индивидуализма (Д4);

-

5) наставничества (Д5);

-

6) ученичества (Д6);

-

7) личной ответственности (Д7);

-

8) общественного блага (Д8).

Для удобства мы присвоили каждому дискурсу числовой код, соответствующий его порядковому номеру 1 .

Рисунок 1 – Последовательность действий при проведении дискурс-анализа по модели Э. Лакло и Ш. Муфф2

Figure 1 – Sequence of Actions in Discourse Analysis According to the Model of E. Laclau and C. Mouffe

В качестве субъекта исследования мы выделяем «советского профессионала» как обобщенный образ авторов текстов. Несмотря на разницу в социально-демографических показателях и родах деятельности (специальностях), авторов во всех случаях можно отнести к профессионалам (швеи, токари, металлурги, шахтеры, комбайнеры, сталевары, свинарки, кузнецы, фрезеровщики, углеобогатители, продавцы, врачи, офицеры, столяры, механизаторы и пр.). Все они, без сомнения, находятся под влиянием гегемонистского советского дискурса. Дифференциация по специальностям и типам разделения труда (например, умственный и физический) не имеет значения для идентификации конкретных дискурсов в рамках общего – советского. В контексте теории дискурса Э. Лакло и Ш. Муфф словосочетание «советский профессионал» можно рассматривать как «скользящее означающее», то есть концепт, настолько переполненный смыслом, что в нем можно выделить множество противоречивых составляющих, что мы и пытаемся определить в виде конкретных дискурсов.

В качестве артикуляции мы также выделяем общую для всех практику – рассказов (нарративов) о своей работе, опубликованных в производственных брошюрах. Под нарративом мы понимаем свободное повествование субъекта о специфике профессии, его авторские высказывания, переданные без искажений, и не прерываемые вопросами интервьюера или посторонними отступлениями.

Выявление ключевых знаков нам необходимо для распознания узловой точки дискурса. К примеру, красной нитью во всех брошюрах проходит утверждение о необходимости перевыполнять план (норму выработки), указанную в конкретных количественных показателях. «Показатель» в данном случае будет узловой точкой дискурса количественных (Д1) и качественных показателей (Д2). Ключевые знаки «план» и «норма» могут использоваться в значении «ограничение»,

«установление» – это будет элементом , тогда как моментом станет значение «вызов». Сказанное проявляется в выражениях 1 : « пятилетка в четыре года » 2 , « перевыполняю норму в полтора раза » 3 , « средняя моя выработка по операциям составляет 177 % » 4 , « по своей операции выполняю норму на 180 % » 5 , « против фамилий станочников стояло 150–175 % и даже 250–300 % выполнения плана » 6 , « убрал клевер с 20 гектаров против 6 гектаров по норме » 7 , « я добилась не только выполнения нормы, но и перевыполнения ее на 210 % » 8 . Создается устойчивое впечатление, что план для советского профессионала – это то, что нужно перевыполнить минимум в полтора-два раза, в этом состоит его профессиональный вызов. Для успешной реализации последнего важна экономия времени – не только часов и минут, но даже секунд: « теперь я затрачиваю на это лишь 139 секунд; таким образом, экономлю 277 секунд, в течение которых успеваю... » 9 , « ни одной секунды не сижу без дела » 10 .

Область дискурсивности позволяет изъять заявленный контекст из всего многообразия остальных значений, не относящихся к данному дискурсу. К примеру, дискурс количественных показателей существует вне контекста качества изготавливаемой продукции, общественной работы, рефлексии о труде и профессии в жизни советского рабочего (в иных дискурсах, например, в Д7, Д8, Д3, Д6, все это имеет место). Дискурс-строй предполагает поиск иных дискурсов, формирующихся вокруг данной узловой точки «план», – это будут дискурсы общественного блага (Д8) и личной ответственности (Д7).

В противовес выявленному ранее можно идентифицировать дискурс качественных показателей (Д2). Он не является антагонистическим по отношению в Д1, поскольку акцент на количестве предполагает в той или иной мере уменьшение внимания к качеству (« качество работы само собой не придет » 11 ). Перед нами пример так называемых «скользящих дискурсов», относящихся к одной узловой точке «показатель», но не имеющих прямого антагонизма друг к другу, скорее, дополняющих друг друга. При этом главнее – дискурс количества, тогда как дискурс качества хоть и прямо заявлен и акцентирован, но вторичен.

Дискурс коллективизма (Д3) представлен узловой точкой «коллектив», под которым подразумевается как коллектив предприятия, так и общество в целом или советский народ. Ключевые знаки «трудящиеся», «массы трудящихся» – общие обозначения особого социального конструкта в виде всего советского «коллектива», всех профессионалов, всего народа. Таким образом, термины «народ» и «трудящиеся» являются синонимами в советском дискурсе, тогда как в современном, например, они синонимами не являются и вообще друг с другом не соотносятся. В качестве момента мы можем выделить «народ». Как известно, в обычном употреблении термин «народ» неразрывно связан с понятием «этнос», и означает совокупность людей, объединённых общим языком, историей, культурой. Однако это не соответствует пониманию народа в данном дискурсе. Здесь он понимается как социальный конструкт – «советский народ» – и не имеет этнической составляющей. Поэтому народ как этнос и этническую общность мы выносим в область дискурсив-ности и называем элементом .

Не менее интересен ключевой знак «братство». Его обычное значение – «кровное родство», что не имеет отношения к дискурсу коллективизма. В данном случае мы снова наблюдаем социальный конструкт, который употребляется в контексте «тесные взаимосвязи» и «взаимовыручка», «взаимная ответственность».

Дискурс индивидуализма (Д4), казалось бы, не должен быть представлен в дискурс-строе советского профессионала, однако мы видим его заметные проявления. Он антагонистичен и дополнителен по отношению к дискурсу личной ответственности (Д7). Профессионал должен выполнять дело на благо общества, но при этом полностью пренебрегать личными эгоистическими интересами. Именно работа в коллективе может способствовать удовлетворению потребностей в славе, влиянии, авторитете, принятии, признании собственных (даже авторских) инноваций.

Индивидуализм проявляется в личных достижениях, которые, опять же, являются результатом вдохновления простых людей легендарными личностями, например, шахтером А.Г. Стахановым или ткачихами Е.В. и М.И. Виноградовыми (известны как «Дуся и Маруся»). Популярность таких людей была настолько велика, что в их честь назывались пароходы и города, о них печатались бесчисленные материалы в прессе, снимались документальные телевизионные передачи и художественные фильмы 1 . Они повлияли на огромное количество рабочих, образовав и возглавив «стахановско-виноградовское движение».

Советский дискурс прямо показывает, что, трудясь в коллективе, можно стать исключительно выдающейся личностью, о которой будет знать вся страна, и даже весь мир. В современном обществе, например, мы не видим знаменитостей такого уровня среди рабочих. Это исключительная черта советского профессионального дискурса.

Дискурс наставничества (Д5) проходит красной нитью по всем фрагментам повествования. В качестве наставника представляется знаковая фигура: комсорг цеха, мастер, более опытная швея. Подчеркивается, что они являются образцом для подражания не только в работе, но и в других сферах жизни. Наставники в свою очередь понимают эту ответственность и сами воспроизводят данную установку: « надо, чтобы шефствующий был вместе со своими воспитанниками не только на заводе, но и за его воротами - в кино, на улице, дома » 2 . В текстах нет даже намека на необходимость недобровольной зависимости, манипуляции, использования в своих целях или отношений «господство – подчинение» между учителями и учениками. Напротив, всегда присутствует тактичное внимание, влияние «исподволь», понимание естественной эмоциональной уязвимости молодежи, уговоры, личный пример, искреннее желание помочь, переживание, радость и гордость за ученика. Иными словами, Д5 конструируется вокруг момента « отдача », что означает бескорыстное стремление отдавать внимание, опыт, знания, умения, навыки, образцы поведения и пр. Участливое внимание к обучающемуся настолько велико, что граничит с термином «служение». Подобная дискурсивная установка воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Здесь прослеживается подчеркнутое противоречие с капиталистическим дискурсом, в котором мастер обычно не желал растить себе конкурентов, был агрессивен и невнимателен, а иногда даже прямо вредил ученикам. Прослеживается пересечение с дискурсом количества Д1. « К сожалению, у меня насчитывается всего лишь два-три таких ученика. А желательно, чтобы у каждого из нас были их десятки » 3 .

Дискурс ученичества (Д6) по отношению к дискурсу наставничества (Д5) одновременно противоположен и дополнителен. С одной стороны, идентичность наставника невозможна без идентичности ученика: первый передает знания, опыт, а второй – принимает. « Обучение » для них – общая узловая точка.

С другой стороны, дискурс ученичества более влиятелен в производственных брошюрах. Во-первых, он обязателен для всех работников и воздействует на всех без исключения, тогда как наставником становится далеко не каждый. Во-вторых, фигура ученика имеет явно больший «удельный вес»: ученику прощаются не только неуверенность, незнание, невнимание, но и откровенно капризное, противоречивое, требовательное поведение. Он может упрямо и открыто не соглашаться с опытным наставником, пытаясь делать все по-своему и, в силу отсутствия знаний и опыта, неминуемо совершает ошибки. Последние, однако, ученику не вменяются в вину, но, напротив, он всячески утешается и подбадривается. Прослеживается само собой разумеющееся отношение к нему практически как к родному ребенку. Во многих брошюрах подробно расписано, как наставник сам садится за рабочее место ученика и терпеливо, многократно показывает ему последовательность действий, раскрывает все свои производственные «секреты», внушает необходимость безупречной работы: « надо научить его быть аккуратным во всем, даже в мелочах, добиться, чтобы он полюбил порядок » 4 . При этом учитель не рассчитывает даже на благодарность своего последователя: сам по себе процесс обучения должен быть для него наградой. Мы с уверенностью можем определить дискурс ученичества как гегемонистский в отношении организации обучения на производстве.

Весьма интересен для анализа дискурс личной ответственности (Д7), узловой точкой которого является «обязательство», которое берет на себя профессионал, и это является для него главным ориентиром в труде. Многократно подчеркнут тот факт, что работники делают это добровольно и самостоятельно, а вовсе не по указке «сверху». «Я взяла на себя обязательство передать свой стахановский опыт старым и новым работницам, что я и выполняю»1.

Личная ответственность сопряжена с факторами, представленными в иных дискурсах (Д2, Д5, Д8), но также имеет и специфические аспекты, в частности, ответственность за свой внешний вид как представителя профессии. « Офицер заметен в народе. Его выделяет красивая форма одежды, подтянутость, собранность, молодцеватая осанка. Он всегда аккуратно одет, чисто выбрит, подстрижен » 2 . При этом потребность в особо трепетном отношении к внешности рассматривается как прямое требование к профессии. « Наверное, ни одна профессия не требует от человека столь безукоризненного внешнего вида, как профессия продавца » 3 . Если говорить о профессии врача, то вызывает интерес внимание ее представителей не только к своему внешнему облику (« скромность, аккуратность, но вместе с тем элегантность в одежде »), но и к собственным интеллектуальным возможностям и общему кругозору. « Врач должен, к примеру, чувствовать и понимать музыку, живопись, быть в курсе новинок художественной литературы, иметь достаточную философскую подготовку, следить за повседневными событиями в политической жизни… » 4 . Фактически советский профессионал в глазах общественности должен быть своего рода «идеальным человеком» эталоном для всех, « умеющим связать в один узел мечту и дей-ствительность » 5 . Этот аспект проистекает из гегемонии советского дискурса и непосредственно влияет на конструирование идентичности профессионала.

При этом высокая личная ответственность никак не подразумевает эгоистических мотивов, напротив, всячески подчеркивается скромность, стремление несколько умалить собственные заслуги: « ничего я особенного не придумал, никаких вроде новшеств не ввел » (цитата стахановца – ударника труда) и даже самокритика: « внутренней дисциплины иногда не хватает » 6 . Если же собственные значительные способности и признаются, то они объясняются не личными качествами, но самой спецификой профессии: « парторг должен быть во всяком деле горазд, уж такая долж-ность » 7 . В этом отношении дискурс индивидуализма (Д4) можно обозначить как антагонистический по отношению к дискурсу личных достижений (Д7).

Дискурс общественного блага (Д8) органично дополняет дискурс личной ответственности (Д7), не противореча ему. Приоритет общественных интересов над личными не вызывает сомнений ни у кого из профессионалов. Социологический реализм (утверждение реальности общества и его доминирования над индивидом) проявляется здесь в полной мере. Также мы видим пересечение с дискурсом наставничества (Д5), так как можно провести параллель общественного блага с благом для учеников в широком смысле. Ученик – первый получатель внимания и усилий мастера и в свою очередь должен будет передать знания и умения следующему поколению.

Обобщающая классификация дискурсов представлена в таблице 1.

Таким образом, на основе проведенного дискурс-анализа мы можем сделать следующие выводы:

-

1. В исследуемых практиках артикуляции (текстах производственных брошюр) субъектами (советскими профессионалами) формируются, сохраняются и воспроизводятся восемь специфических дискурсов: количественных показателей (Д1); качественных показателей (Д2); коллективизма (Д3); индивидуализма (Д4); наставничества (Д5): ученичества (Д6); личной ответственности (Д7); общественного блага (Д8).

-

2. Антагонизм выражен в дискурсах коллективизма и индивидуализма; последний частично антагонистичен дискурсу личных достижений. Остальные можно определить как скользящие, что проявляется в наличии общих ключевых знаков и узловых точек и отсутствии принципиальных противоречий.

-

3. Гегемонистским является советский дискурс, а также дискурс общественного блага, поскольку они доминируют над остальными и частично включают их в себя.

Как мы видим, использование дискурс-анализа по модели Э. Лакло и Ш. Муфф весьма плодотворно при изучении профессионального дискурса. Также социальные и дискурсивные практики советских профессионалов имеют серьезные перспективы для дальнейших исследований, в особенности критического дискурс-анализа по трехмерной модели Н. Фэркло.

Таблица 1 – Дискурс-анализ советских профессионалов по модели Э. Лакло и Ш. Муфф

Table 1 – Discourse Analysis of Soviet Professionals According to the Model of E. Laclau and C. Mouffe

|

Категория в тексте |

о |

ф г |

к | |

5 5 О 2 |

£ ф 5 Ф 5 |

I |

S о 5 |

||||

|

о |

3 |

ф 5 ! О |

5 1 О |

План, норма время, выработка, результаты |

8 1 с о 3 1 8 О 1 |

Вызов |

Ограничение |

Установление образца |

Д7. Д8, Д2 |

Показатель |

Д1 |

|

2 Р 8 $ |

$ 5 1 2 |

Качество Продукции и услуг, стандарт, соответствие, пример, шаблон |

Достоинство, ценность |

Существенный признак, свойство |

Отличительная особенность, отличие |

Д7. Д4. Д1 |

Показатель |

Д2 |

|||

|

0 2 |

Трудящиеся, Массы трудящихся, братство, товарищество |

Народ, связь |

Этнос |

Этнос, этническая группа,кровное родство |

Д8 |

Коллектив |

ДЗ |

||||

|

о г |

Достижение, соцсоревнование, вклад, эталон, лидер |

Подвиг |

Личная выгода |

Карьера, продвижение, авторитет, влияние |

Д7 VS Д4 |

Коллектив |

Д4 |

||||

|

CD |

Комсорг цеха, мастер, «более опытная швея» |

Отдача, служение |

Господство, диктат |

Зависимость, манипуляции, использование, эгоизм |

ДБ. Д1 |

Обучение |

Д5 |

||||

|

CD $ |

Ученик, ребенок, младший, знание, умение, навык |

Принятие |

Подчинение, обслуживание |

Ученик как подчиненный, «обслуга» |

ДБ |

Обучение |

ДБ |

||||

|

1 |

8 8 5 |

Внешность, личность, образ, знак |

Представитель профессии |

Самолюбование |

Эгоистические мотивы |

Д2. Д5. Д8 |

Обязательство |

Д7 |

|||

|

2 о 1 8 |

2 CD ю |

Благо, общество, народ, обязанность, принадлежность |

Приоритет общества |

Давление, насилие |

Ущемление индивидуальности профессионала |

Д2. ДБ |

Обязательство |

Д8 |

|||

Список литературы Идентификация дискурсов советских профессионалов: социологический анализ

- Ваньке А.В., Кулаев М.А. Рабочие в дискурсе российских телеканалов и печатной прессы // Социологические исследования. 2015а. № 7 (375). C. 126–132.

- Ваньке А.В., Кулаев М.А. Рабочие в российском новостном телевизионном дискурсе: контекст политических протестов // Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре. 2015б. № 5 (103). С. 11–23.

- Габдрахманова Г. Конструирование образа российского рабочего в событиях WorldSkills Russia // Журнал иссл едований социальной политики. 2023. Т. 21, № 2. Р. 311–328. https://doi.org/10.17323/727-0634-2023-21-2-311-328.

- Гаврилюк В.В., Маленков В.В. Политическая субъектность нового рабочего класса // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2020. Т. 20, № 2. С. 333–347. https://doi.org/10.22363/2313-2272-2020-20-2-333-347.

- Здравомыслов А.Г., Ядов В.А., Рожин В.П. Человек и его работа (социологическое исследование). М., 1967. 392 с.

- Йоргенсен М.В., Филлипс Л.Дж. Дискурс-анализ: теория и метод. Харьков, 2008. 336 с.

- Кугель С.А., Никандров О.М. Советские инженеры. М., 1971. 206 с.

- Михайлов И.С. Рациональность нового рабочего класса // Социология. 2022. № 2. С. 40–46.

- Папков С.А. Проблема организации общественного труда в СССР в годы второ й мировой войны // ЭКО. 2018. № 7 (529). С. 162–174.

- Фролова А.С. Анализ дискурса профессиональной идентичности в советской прессе 20–30 гг. XX в. // Общество: социология, психология, педагогика. 2016. № 11. С. 41–44.

- Фролова А.С., Посухова О.Ю. Нарратив и дискурс профессиональной идентичности в советской прессе 1970–1980 гг. // Власть. 2016. Т. 24, № 10. С. 101–107.

- Фуко М. Дискурс и истина. Минск, 2006. 152 с.

- Хагур Ф.Р. Исследования проблемы удовлетворенности трудом в СССР и постсоветской России // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 2015. № 1 (21). С. 102–109.

- Шевченко А.Ю. Дискурс-анализ политических медиа-текстов // Полис. Политические исследования. 2002. № 6. С. 18–23.

- Юрасов И.А., Юрасова О.Н. Российский рабочий класс как сословие // Экономикс. 2014. № 1. С. 29–32.

- Dijk van T.A. Elite Discourse and Racism. Newbury Park, 1993. 320 р. https://doi.org/10.4135/9781483326184.

- Laclau E., Mouffe C. Hegemony and Socialist Strategy. Towards a Radical Democratic Politics. L., 1985. 197 р.