Идентификация пожароопасных участков в пойменных ландшафтах нижнего дона по данным детектирования активного горения из космоса

Автор: Берденгалиев Р.Н., Берденгалиева А.Н.

Журнал: Природные системы и ресурсы @ns-jvolsu

Статья в выпуске: 4 т.14, 2024 года.

Бесплатный доступ

Природные пожары являются существенным экзогенным фактором состояния ландшафтов пойменных экосистем, значимость которого увеличивается в современных меняющихся гидрологических и климатических условий. Снижение водности половодья в нижнем течении реки Дон приводит к деградации луговых сообществ в пойме и обсыханию его дельты, из-за чего формируется повышенная пожарная опасность. В статье приводятся результаты исследования пожарного режима пойменных и дельтовых ландшафтов Нижнего Дона на основе анализа многолетней динамики количества и плотности очагов активного горения по данным спутниковой системы MODIS. Использование многолетнего архива детектирования очагов активного горения за 2001-2023 гг., позволили определить сезонные и многолетние закономерности динамики их количества, идентифицировать наиболее пожароопасные участки с повторяемостью пожаров не менее 25 %, а также выделить муниципальные районы с ростом горимости - Азовский и Мясниковский районы, в которых расположена дельта Дона. В целом тенденции горимости поймы Нижнего Дона направлена на ее снижение в основном за счет пожаров летне-осеннего периода, но число фиксируемых возгораний в марте увеличивается. В результате геоинформационной обработки и применения методов пространственного анализа выявлены населенные пункты, в окрестностях которых сосредоточена наибольшая площадь пожароопасных участков. Наибольшее количество таких участков находятся в дельте Волги. Большая часть из них расположена на удалении 2-5 км от ближайшего населенного пункта. Это свидетельствует как об угрозе этим населенным пунктам от пожаров, так и о значительной роли антропогенного фактора в возникновении пожаров. Необходимы оптимизация и усиление мер противопожарной профилактики в окрестностях выявленных населенных пунктов с наибольшими площадями пожароопасных участков. Полученная в результате исследования информация может быть использована для дальнейшей разработки противопожарных мероприятий.

Ландшафтные пожары, нижний дон, данные дистанционного зондирования, геоинформационные технологии, пойменные экосистемы

Короткий адрес: https://sciup.org/149147573

IDR: 149147573 | УДК: 91 | DOI: 10.15688/nsr.jvolsu.2024.4.2

Текст научной статьи Идентификация пожароопасных участков в пойменных ландшафтах нижнего дона по данным детектирования активного горения из космоса

DOI:

Пойменные ландшафты являются особенно чувствительными к последствиям изменений климата, например, засухам, колебаниям уровней грунтовых вод, поверхностного и подземного стока [20; 23]. В настоящее время бассейн реки Дон находится в условиях аридизации климата, характеризующейся дефицитом водных ресурсов, высокой степенью испарения, что приводит к сокращению стока особенно в период половодья [1]. Значительные площади в низовьях Дона занимают пруды рыбоводных хозяйств и рисовые чеки, очень велика доля неиспользуемых сельскохозяйственных земель, которые были обвалованы и соответственно выведены из пойменного режима [9]. Преобразованные во второй половине ХХ в. ландшафты дельты и поймы Дона чувствительны к климатическим и антропогенным изменениям в условиях значительного хозяйственного освоения поймен- ных земель Нижнего Дона и негативных гидрологических изменений [1; 25]. В таких условиях воздействие природных пожаров на ландшафт становится особенно негативным. Поэтому требуется анализ пожарного режима территории: выявление пройденной огнем площади, определение тенденций горимости и частоты пожаров. Идентификация наиболее пожароопасных территорий позволит оптимизировать меры противопожарной профилактики [18]. Поскольку пожары кроме разрушения местообитаний растений и животных, угрозе здоровья и жизни населения, служат источником выбросов парниковых газов и других продуктов горения в атмосферу [17; 24], то противодействие им должно быть одним из приоритетов природоохранной политики.

В современных исследованиях окружающей среды и влияния на ее состояние природных пожаров широко используются данные дистанционного зондирования, которые позволяют оперативно получить данные на большие территории [2; 3; 6; 10–13; 15]. Использование геоинформационных технологий позволяет хранить, обрабатывать и анализировать значительные архивы данных спутниковой съемки различного пространственного, временного и спектрального разрешения [8; 16]. На основе полученного геоинформационного анализа разрабатываются обзорные карты природных ландшафтов, так и тематические и прогнозные цифровые карты, позволяющие проводить анализ и разрабатывать меры по защите территории от негативного воздействия ландшафтных пожаров и их предупреждения. В связи с этим комплексная геоинфор-мационная оценка влияния пожаров на ландшафты на основе данных дистанционного зондирования становится приоритетной в определении их пространственного распределения [19]. Преимуществом дистанционных методов является оперативность, экономическая эффективность, обусловленная снижением затрат на мониторинг, а также наличие однородных многолетних рядов данных, которые позволяют выполнять ретроспективный анализ [8].

Цель работы заключается в определении пожароопасных участков и проведении гео-информационного анализа близости участков с максимальной частотой пожаров к населенным пунктам.

Объект, материалы и методика исследований

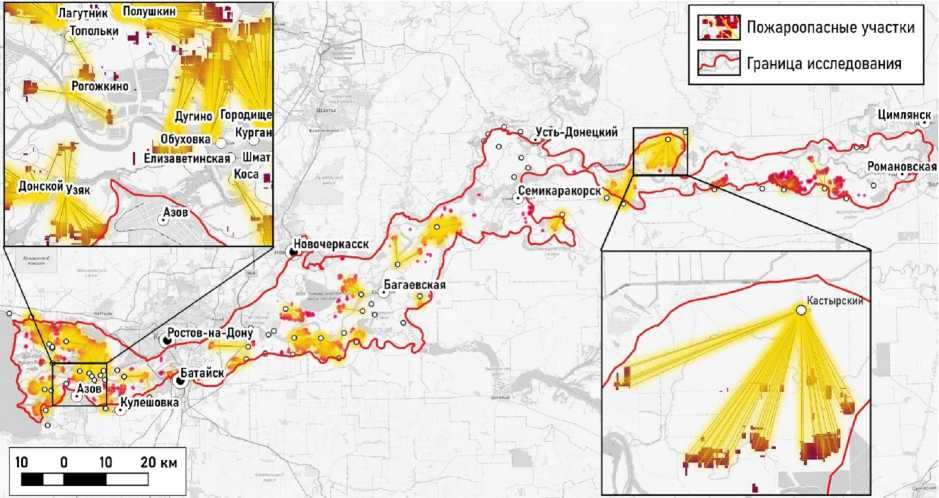

Объектом исследования выбраны пойменные ландшафты Нижнего Дона от Азовского моря до Цимлянского водохранилища в Ростовской области (рис. 1). Эта территория характеризуется наибольшей горимостью в регионе [14], в то же время имеются только отдельные исследования пожаров в пойме и дельте Дона, которые не дают полного представления о пожарном режиме. Пойменные ландшафты представлены преимущественно лугами, также велика площадь тростниковых

Рис. 1. Территория исследования

и рогозовых сообществ, используемых и заброшенных обвалованных сельскохозяйственных земель.

Исследование основывается на многолетнем архиве детектирования очагов активного горения (hotspots, тепловых аномалий, «термоточек», «горячих точек», ГТ) по данным спутниковой системы MODIS (спутники Terra и Aqua) пространственного разрешения около 1 км MCD14ML [26] за 2001–2023 годы. Атрибутивная информация каждого точечного объекта указанного информационного продукта тематической обработки спутниковых данных MODIS содержит сведения о дате, времени пожара, яркости и энергии горения. Расчет количества очагов активного горения на 100 км2 площади территории в нелесных ландшафтах, к которым можно отнести и большую часть поймы Дона в его нижнем течении, а также дельту, примерно соответствует показателю горимости: отношению величины выгоревшей площади к общей площади территории, выраженного в процентах. Таким образом, многолетний архив данных детектирования тепловых аномалий служит источником для анализа пожарного режима территории, включая тенденции изменения горимости и определение частоты пожаров [5].

На первом этапе были определены очаги активного горения, которые попадают в границы поймы Дона (рис. 1). Далее для каждой тепловой аномалии методами пространственного соединения были добавлены данные о муниципальном образовании, на территории которого она зафиксирована. На основе атрибутивной информации о дате возгорания очаги активного горения сгруппированы по годам, месяцам и сезонам. Вокруг каждой точечной тепловой аномалии создавалась буферная зона размером 1 х 1 км, которая соответствует исходному пикселю спутникового изображения MODIS теплового диапазона (31 и 32 каналы [22], которым соответствует спектральный диапазон 11 и 12 мкм соответственно). Полученные объекты объединялись в результирующие полигоны, которые соответствовали выгоревшей площади на определенные даты или периоды.

К наиболее пожароопасным относились участки, на которых было зафиксировано более пяти пожаров (повторяемость более 25 % или не реже одного пожара каждые четыре года) за период исследований на основе пересечения ежегодных карт пожаров по данным MCD14ML за 2001–2023 годы. Далее для каждого выделенного таким образом пожароопасного участка определялось расстояние до ближайшего населенного пункта на основе инструментов пространственной статистики «v.distance» [7]. Для каждого населенного пункта рассчитаны площади прилегающих наиболее часто горимых территорий с учетом расстояния до них. Это дает возможность выявить населенные пункты с максимальной угрозой ландшафтных пожаров в их окрестностях, а также определить какие из них оптимальны для размещения противопожарных подразделений в период наибольшей пожарной опасности. Геоинформационная обработка данных выполнена в программе QGIS, статистический анализ в ПО MS Excel.

Результаты и обсуждение

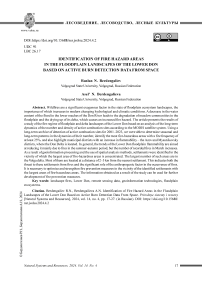

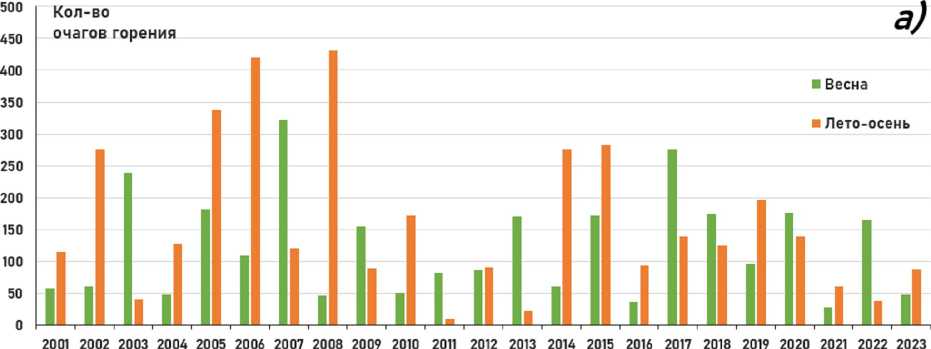

Многолетний архив детектирования тепловых аномалий в пойменных ландшафтах Нижнего Дона за 2001–2023 гг. содержит 6 521 объект. Около 57 % всех очагов активного горения зафиксировано в весенний период (преимущественно апрель и март), остальные 43 % – в летне-осенний (преимущественно август и сентябрь). Тем не менее указанное распределение пожаров по сезону неравномерно, так как присутствуют отдельные годы, когда доминируют весенние очаги горения. Например, 2003, 2007, 2009, 2013, 2017, 2018, 2020, 2022 гг., что составляет 35 % или 8 из 23 лет. Тенденции динамики горимости характеризуются отрицательным трендом количества регистрируемых тепловых аномалий (см. рис. 2). При этом снижение происходит в первую очередь за счет пожаров летне-осеннего периода: в среднем снижение в этот период составляет 5,6 тепловых аномалий в год против 0,26 тепловых аномалии в год весной. В марте отмечается рост горимости в среднем на 2,0 тепловых аномалий в год, в апреле же отмечается снижение числа очагов активного горения на аналогичную по модулю величину. В мае, июне и октябре отмечается минимальное число тепловых аномалий за вегетационный период, значимых его изменений за 2001–2023 гг. не выявлено.

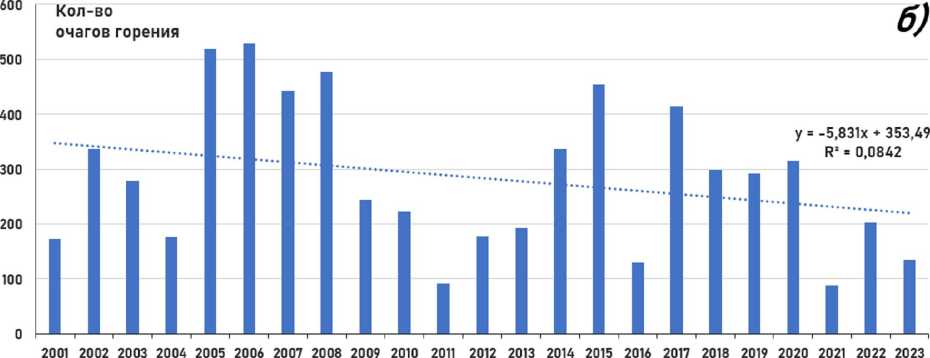

Кроме сезонной неоднородности динамика горимости пойменных ландшафтов Нижнего Дона характеризуется и значительной пространственной изменчивостью (см. рис. 3а). Так максимальной величиной среднемноголетней горимости, выраженной в количестве тепловых аномалий на 100 км2 территории, характеризуются Мясниковский и Азовский районы Ростовской области, в которых расположена дельта Дона. Также значительна горимость в Багаевском и Волгодонском районах. В первом случае это может быть связано с поймой впадающей в Дон реки Маныч, а во втором – развитой широкой поймой Дона с высокой степенью транспортной доступности и хозяйственного освоения. При этом из четырех указанных районов только Азовский характеризуется ростом горимости в период исследований.

Пересечение ежегодных карт пожаров по данным детектирования активного горения

MCD14ML позволило определить количество пожаров в каждом пикселе для пойменных ландшафтов Нижнего Дона (см. рис. 3б). Всего пройденная огнем площадь по данным детектирования активного горения составила около 240 тыс. га или 79 % площади исследованных пойменных ландшафтов. Только треть всех выгоревших площадей была пройдена огнем один раз за 2001–2023, остальные две трети горело два и более раз. Выявлено 13,5 тыс. га пожароопасных участков, которые подвергались воздействию огня многократно – от 6 до 12 раз в течении 23 лет, то есть каждые 2–4 года. Наибольшая площадь таких участков сосредоточена в дельте Дона в Азовском районе – 2,8 тыс. га. Также значительное количество самых пожароопасных участков (рис. 3б и 4) находится в Волгодонском, Багаевском, Мясниковском, Неклиновском района и в г. Ростов-на-Дону: более тысячи гектаров в каждом.

Рис. 2. Динамика горимости: а – сезонная; б – годовая

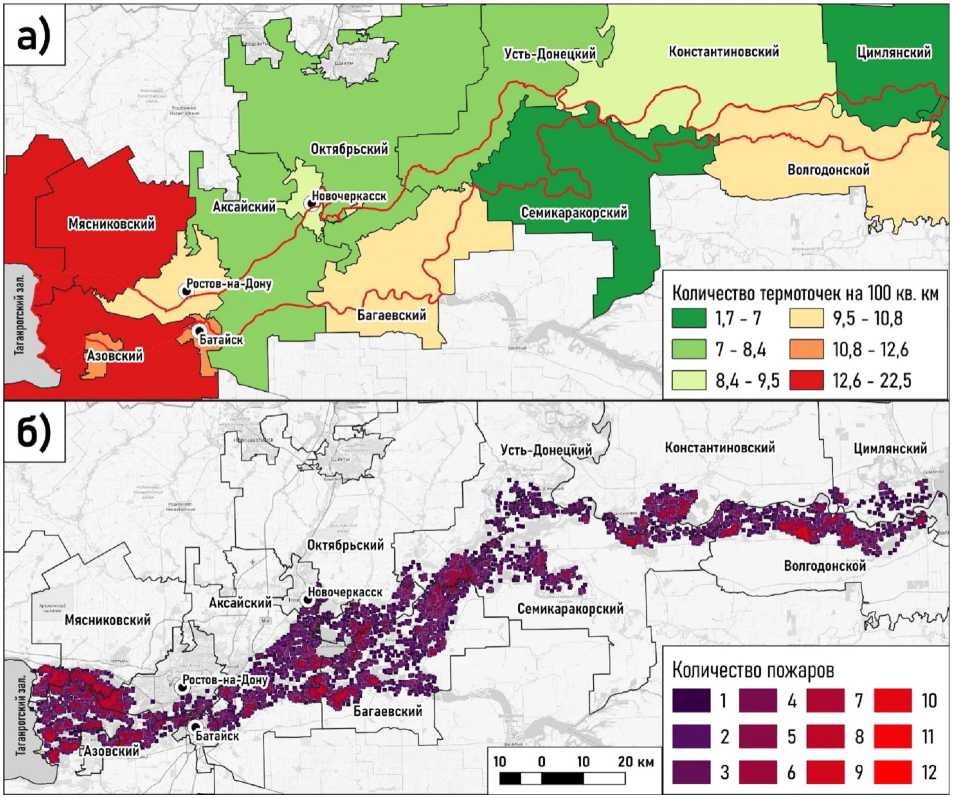

В результате геоинформационной обработки и применения методов пространственного анализа выявлены населенные пункты, в окрестностях которых сосредоточена наибольшая площадь пожароопасных участков (см. рис. 4). Значительная часть таких населенных пунктов расположена в дельте Волги, например, х. Полушкин, Лагутник, Городище, с. Синявское, в окрестностях каждого расположено не менее 50 га пожароопасных участков с частотой пожаров 25 % и более. Всего выявлено 29 населенных пунктов, рядом с которыми находится более 200 га пожароопасных территорий. При этом около 80 % площади участков с высокой частотой пожаров находится на расстоянии более 2 км, но только 10 % из них удалены более чем на 5 км. Таким образом, имеется существенная опасность для данных населенных пунктов при воз- никновении ландшафтных пожаров в их окрестностях. Также факт близкого расположения участков повышенной пожарной опасности к населенным пунктам может свидетельствовать о существенном влиянии антропогенных причин возникновения пожаров: сельскохозяйственных палов, целенаправленного выжигания тростниковой и другой околоводной растительности, неосторожное обращение с огнем [23]. По этим причинам в периоды максимальной горимости в марте, апреле, августе и сентябре целесообразно размещение противопожарных отрядов в данных населенных пунктах. Также в их окрестностях требуется усиление мер противопожарной профилактики: создание и расширение минерализованных полос, противопожарных прокосов растительности, просветительская работа с местным населением и туристами. Снижение стока в

Рис. 3. Среднемноголетняя плотность очагов горения в пойменных ландшафтах Нижнего Дона за 2001–2023 гг.:

а – количество термоточек в муниципальных районах; б – количество фиксаций тепловых аномалий

реке Дон будет способствовать обсыханию его поймы и особенно дельты [4; 20], из-за чего может увеличиваться горимость в ранневесенний период из-за поджогов тростников и другой высокопродуктивной растительности. Об этом свидетельствует рост горимости в марте в Азовском районе на территории дельты Волги. Луговые пойменные сообщества, наоборот, деградируют при снижении частоты и длительности половодий [27], из-за чего их горимость уменьшается вследствие ухудшения условий для накопления достаточной мортмассы растительности.

Заключение

Природные пожары являются существенным фактором динамики состояния пойменных и дельтовых ландшафтов Нижнего Дона: почти 80 % площади поймы и дельты Дона было пройдено огнем за период 2001– 2023 гг. При этом преобладают пожары летне-осеннего периода, которые характеризуются тенденцией снижения горимости. В весенний период не отмечено значимого тренда горимости, установлено ее увеличение в марте и снижение на аналогичную по модулю величину в апреле.

Выявлены наиболее пожароопасные участки с частотой пожаров 25 % и более. Наибольшее количество таких участков находятся в дельте Волги. Большая часть из них расположена на удалении 2–5 км от ближайшего населенного пункта. Это свидетельствует как об угрозе этим населенным пунктам от пожаров, так и о значительной роли антропогенного фактора в возникновении пожаров. Необходимы оптимизация и усиление мер противопожарной профилактики в окрестностях выявленных населенных пунктов с наибольшими площадями пожароопасных участков.

Анализ пожарного режима территории является важнейшей предпосылкой для прогнозирования развития пойменных экосистем в условиях изменения климата и землепользования. Введение дополнительных мер противопожарной профилактики и борьбы с возгораниями способствуют не только снижению угрозы жизням и здоровью населения, но будут способствовать снижению выбросов парниковых газов при пожарах, что соответствует целям устойчивого развития и современной климатической повестке. Полученная в результате исследования информация может быть использована для дальнейшей разработки противопожарных мероприятий.

Рис. 4. Расстояния от пожароопасных участков до ближайших населенных пунктов

Список литературы Идентификация пожароопасных участков в пойменных ландшафтах нижнего дона по данным детектирования активного горения из космоса

- Актуальные аспекты изучения периодически пересыхающих акваторий в контексте углеродного цикла (на примере бассейна Нижнего Дона) / К.С. Григоренко [и др.] // Океанологические исследования. - 2022. - Т. 50, № 4. - С. 73-100.

- Аль-Чаабави, М. Р. А. Геоинформационный анализ состояния сельскохозяйственных земель на юге Ирака / М. Р. А. Аль-Чаабави, Е. А. Иванцова, В. Г. Юферев // Природные системы и ресурсы. -2022. - Т. 12, № 1. - С. 38-44. - DOI: https://doi.org/ 10.15688/nsr.jvolsu.2022.1.5

- Аль-Чаабави, М. Р. А. Определение состояния земель сельскохозяйственного назначение в провинции Майсан (Ирак) на основе пространственных данных / М. Р. А. Аль-Чаабави, Е. А. Иванцова // Успехи современного естествознания. - 2022. -№ 8. - С. 7-12.

- Берденгалиев, Р. Н. Влияние климатических факторов на динамику ландшафтных пожаров в пойме Нижнего Дона / Р. Н. Берденгалиев, Ш. Матвеев // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. - 2022. - № 11-1 (74). - С. 81-83.

- Берденгалиева, А. Н. Анализ горимости пойменных ландшафтов нижней Волги по данным информационных продуктов спутникового детектирования активного горения и выгоревших площадей / А. Н. Берденгалиева // ИнтерКарто. Интер-ГИС. - 2022. - Т. 28, № 1. - С. 346-358.

- Бондур, В. Г. Космический мониторинг воздействия природных пожаров на состояние различных типов растительного покрова в федеральных округах Российской Федерации / В. Г. Бондур, М. Н. Цидилина, Е. А. Черепанова // Исследование Земли из космоса. - 2019. - № 3. - С. 13-32.

- Васильченко, А. А. Пространственный анализ инфраструктуры орошаемых полей Волго-Ахтубинской поймы на территории Волгоградской области / А. А. Васильченко // Научно-агрономический журнал. - 2022. - № 4 (119). - С. 12-18.

- Геоинформационное картографирование опустынивания аридных, субаридных и сухих суб-гумидных регионов Российской Федерации на основе данных дистанционного зондирования и полевых исследований: Тестовая модель методики / В. Г. Юферев [и др.]. - Волгоград: Федер. науч. центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения РАН, 2024. - 272 с.

- Жукова, С. В. Обеспеченность водными ресурсами рыбного хозяйства Нижнего Дона / С. В. Жукова // Водные биоресурсы и среда обитания. - 2020. -Т. 3, № 1. - С. 7-19.

- Иванцова, Е. А. Геоинформационный анализ и оценка современного состояния орошаемых земель территории Сарпинской низменности / Е. А. Иванцова, И. А. Комарова // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование. -2024. - № 2 (74). - С. 60-67.

- Иванцова, Е. А. Использование геоинформационных технологий и космических снимков для анализа агроландшафтов / Е. А. Иванцо-ва, И. А. Комарова // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование. - 2021. -№2 (62). - С. 357-366.

- Иванцова, Е. А. Характер взаимодействия антропогенно-трансформированных экосмистем юга России / Е. А. Иванцова, В. В. Новочадов // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование. - 2019. - № 3 (55). - С. 79-86.

- Комарова, И. А. Лесомелиоративная оценка агроландшафтов Сарпинской низменности по данным дистанционного зондирования / И. А. Комарова, Е. А. Иванцова // Успехи современного естествознания. - 2020. - № 9. - С. 7-12.

- Матвеев, Ш. Использование данных дистанционного зондирования для мониторинга возгораний на территории Ростовской области / Ш. Матвеев, Р. Н. Берденгалиев // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. -2024. - № 9-3 (96). -С. 265-267.

- Дистанционные исследования и картографирование состояния антропогенно-трансформированных территорий юга России / В. В. Новоча-дов [и др.] // Известия Нижневолжского агроуни-верситетского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование. - 2019. - № 1 (53). -С. 151-158.

- Опыт разработки геоинформационной системы пойменных земель Донского бассейна / Д. А. Солодовников [и др.] // Юг России: экология, развитие. - 2022. - Т. 17, № 1 (62). - С. 151-161.

- Павлейчик, В. М. К вопросу об активизации степных пожаров (на примере Заволжско-Уральского региона) / В. М. Павлейчик // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: География. Геоэкология. - 2016. - № 3. -С. 15-25.

- Рябинина, Н. О. Совр8еменное состояние и динамика степных геосистем юго-востока Русской равнины (на примере природных парков Волгоградской области) / Н. О. Рябинина, С. Н. Канищев, С. С. Шинкаренко // Юг России: экология, развитие. - 2018. - Т. 13, № 1. - С. 116-127.

- Украинский, П. А. Динамика спектральных свойств зарастающих травяных гарей / П. А. Украинский // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. - 2013. - Т. 10, № 4. - С. 229-238.

- Шинкаренко, С. С. Гидрологическая ситуация на водохранилищах юга европейской части России в 2020 г / С. С. Шинкаренко, Д. А. Солодовников, С. А. Барталев // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. -2021. - Т. 18, №> 1. - С. 248-254.

- Шинкаренко, С. С. Пространственно-временная динамика выгоревших площадей на федеральных ООПТ юго-востока Европейской России / С. С. Шинкаренко, Н. М. Иванов, А. Н. Берденгалиева // Nature Conservation Research. Заповедная наука. - 2021. - Т. 6, №> 3. - С. 23-44. - DOI: 10.24189/ ncr.2021.035

- An Active-Fire Based Burned Area Mapping Algorithm for the MODIS Sensor / L. Giglio [et al] // Remote Sensing of Environment. - 2009. - Vol. 113, No. 2. - P. 408-420.

- Changes in the Spatial Organization ofthe Volga-Akhtuba Floodplain Nature Park / A.V Kholodenko [et al.] // Improving Energy Efficiency, Environmental Safety and Sustainable Development in Agriculture: International Scientific and Practical Conference, Saratov, October 20-24, 2021. - L.: IOP Publishing Ltd, 2022. - Art. 012138.

- Estimating Long-Term Average Carbon Emissions from Fires in Non-Forest Ecosystems in the Temperate Belt / A. Ostroukhov [et al.] // Remote Sensing. - 2022. - Vol. 14, No. 5.

- Solodovnikov, D. A. Present-Day Hydrological and Hydrogeological Regularities in the Formation of River Floodplains in the Middle Don Basin / D.A. Solodovnikov, S.S. Shinkarenko // Water Resources. - 2020. - Vol. 47, No. 6. - P. 977-986.

- The Collection 6 MODIS Burned Area Mapping Algorithm and Product / L. Giglio [et al.] // Remote Sensing of Environment. - 2018. -Vol. 217. - P. 72-85.

- The Effects of River Control and Climatic and Hydrological Changes on the State of Floodplain and Delta Ecosystems of the Lower Don / Zh. V. Kuzmina [et al.] // Arid Ecosystems. - 2022. -Vol. 12, No. 4. - P. 361-373.