Идеология: операционализация понятия и построение аналитической модели (часть II)

Автор: Мархинин В.В., Пуртова В.С., Ушакова Н.В.

Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel

Рубрика: Политика

Статья в выпуске: 1, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается ценностное основание идеологических концепций в качестве проблемного поля эмпирических исследований. Приведена система координат для анализа базовой структуры ценностных концепций. Анализируется возможность и целесообразность качественных и количественных оценок идеологических феноменов на каждом из обозначенных ранее трех уровней функционирования идеологии: теоретическом, программно-политическом, обыденном. Указаны исходные проблемы при реконструкции ценностных ориентаций идеологических текстов. Приведены примеры сочетания качественных и количественных методов для анализа данных, характеризующих индивидуальные ценностные представления через призму их интернализации. Указаны направления в исследовании ключевых идеологических ценностей в разрезе философского осмысления или политической практики, через программные документы, выступления политиков, принятие решений, а также посредством анализа общественного мнения о ценностных коллизиях, типичных для политической сферы.

Политические идеологии, элементы идеологии, уровни идеологии, двухмерная модель ценностных координат идеологии, анализ идеологий в политологических исследованиях

Короткий адрес: https://sciup.org/149147413

IDR: 149147413 | УДК: 329.1/.6 | DOI: 10.24158/pep.2025.1.3

Текст научной статьи Идеология: операционализация понятия и построение аналитической модели (часть II)

Структура и типология идеологических доктрин . Исторически существовавшие идеологии сильно различаются в содержательном плане, но структурно они, в целом, следуют общему образцу, который определяется их социальными функциями и уровнями бытования в социальной практике.

Центральными элементами идеологий являются: 1) концепция ценностей и 2) концепция институтов1. В научной литературе могут варьироваться подходы к содержательному наполнению и практике осмысления двух данных элементов (Рубцов, 2023; Малинова, 2023), однако сам факт их наличия, как правило, не оспаривается. С нашей точки зрения, идеологическая доктрина всегда описывает цели политического действия и аргументирует выбор ключевых целей рассуждениями ценностного характера. Ценностный компонент идеологии является наиболее устойчивым и воспроизводится в более или менее неизменном виде в ее различных направлениях. Так, справедливость и социальное равенство признаются основой во всех вариациях социалистической идеологии; индивидуальная свобода, юридическое равноправие, отказ от насилия в пользу мирных форм конкуренции составляют базу всех либеральных течений и т. д. Вариации в устройстве ценностных концепций могут быть связаны с альтернативными взглядами на иерархию ценностей (так, идея толерантности присутствует и в раннем (XVII–XVIII вв.), и в классическом (XIX в.) либерализме, но статус базовой, первостепенной ценности она приобретает только в либерализме образца XXI в.). По-разному могут разрешаться коллизии между отдельными элементами ценностной концепции (соотношение индивидуальной свободы и коллективизма в социализме Г. Бабёфа и П.А. Кропоткина, противоречия принципов частной собственности и равноправия в либерализме фабианской и австрийской школы и т. д.).

Концепция институтов представляет собой описание средств, которые следует использовать для достижения целей, предписанных ценностной концепцией. Содержание этого элемента более вариативно (например, среди идеологов социализма так и не был достигнут консенсус по поводу фундаментальных политических институтов, как это произошло в среде сторонников либерализма). По сути дела, в некоторых идеологиях единая концепция институтов так никогда и не появилась: познакомившись со взглядами современных консерваторов на политическое устройство, консерваторы прошедших веков едва ли признали бы в них своих единомышленников. Существуют и идеологии, создатели и сторонники которых вообще не рассматривают политические институты в качестве одной из основных проблем (экологическое движение, всевозможные гендерные и этнические движения). Наконец, важным идеологическим феноменом, в котором ценностные концепции играют важнейшую роль, а проблема устройства институтов имеет практически нулевую значимость, является патриотизм.

Вообще говоря, идеологические построения в обязательном порядке содержат какие-то описания политических институтов или, по крайней мере, каких-то практик, если они функционируют на уровне политических программ; на более обобщенном, абстрактном уровне идеологическая доктрина вполне возможна и без этого элемента. Например, в «Государственности и анархии» М.А. Бакунина сложно найти ясные идеи о том, какие организационные структуры должны прийти на смену государству (однако об этом весьма обстоятельно пишет, скажем, Дж. Гильом, интересовавшийся не философскими проблемами, а практической организацией анархистского движения). Анализ особенностей институциональных концепций в составе различных образцов идеологической мысли является одним из важных элементов их сравнительного исследования. Тем не менее институциональная составляющая идеологических доктрин выполняет по большей части подчиненные, служебные функции, тогда как ее фундамент всегда связан с ценностными представлениями.

Ценностное ядро идеологии в контексте эмпирического исследования . Реконструкция базовых ценностей идеологии ставит исследователя перед трудностями, обусловленными тем, что они далеко не всегда формулируются эксплицитно и зачастую излагаются на языке эмоциональных категорий, метафор, а не рациональных понятий. В известном смысле, исследователю приходится доделывать ту работу, которую сами идеологи делать, как правило, не желают. Для решения этой проблемы необходимо обозначить систему координат, достаточно универсальную и пригодную для описания и типологизации построений, различных как в содержательном плане (либерализм, консерватизм, социализм и т. д.), так и с точки зрения уровня (теоретическая концепция, политическая программа, совокупность обыденных представлений).

При решении этой задачи в качестве постулата будет использоваться следующее положение: центральной проблемой любой идеологии является т. н. «коллективная проблема», т. е. противоречие между объемом доступных благ (материальных ценностей, статусов, властных ресурсов и т. п.)

и объемом существующих в социуме запросов. В любом современном обществе первый объем всегда бывает меньше второго; распределить принципиально доступные блага таким образом, чтобы все члены общества были удовлетворены, невозможно.

Фундаментальная задача идеологии состоит в том, чтобы предложить некий способ разрешения этого противоречия и сформулировать убедительные ценностные аргументы в пользу предлагаемого распределения.

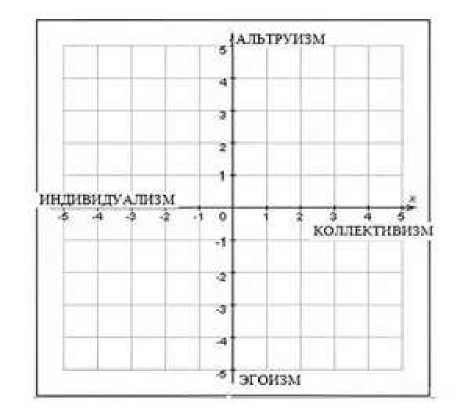

Эти ценности можно представить в виде двух континуумов, расположенных на линии «альтруизм-эгоизм» и «коллективизм-индивидуализм». Схематично эти линии можно представить в виде системы координат (рис. 1).

Рисунок 1 – Система ценностных координат идеологии1

Figure 1 – System of Ideology Values Coordinates

Категории коллективизма и индивидуализма активно используются в изучении идеологий (Reed, 1997; Thomas et al., 2016); категории альтруизма и эгоизма – в исследованиях политического поведения индивидов (Wuthnow, 1993; Tullberg, 2004). Насколько нам известно, система этих четырех категорий до сих пор не использовалась в качестве основы для интерпретации идеологий.

Уточним смысл, в котором далее будут использоваться соответствующие понятия. Все четыре понятия, рассматриваемые здесь, обозначают ценностные установки, определяющие общественное поведение человека.

Понятия альтруизма и эгоизма в дальнейших наших рассуждениях описывают отношения, связанные с распределением благ. Альтруистическими мы называем поступки, полезные для другого и имеющие «цену», которую за них должен «заплатить» тот, кто их совершает. Несколько упрощая ситуацию, можно сказать, что альтруистическим является такое действие индивида, которое полезно для другого, а для того, кто его совершает, оно является более или менее вредным. О вреде в данном случае говорится в максимально широком смысле: недополученная тобой выгода, удовольствие и т. п. рассматривается как некоторая степень вреда. Мнимый или действительный характер вреда для себя и пользы для другого здесь для простоты не принимается во внимание. Польза может быть подлинной или иллюзорной – важно, чтобы реальной была цена. Другое важное условие применимости понятия альтруизма состоит в следующем: тот, кто совершает альтруистический поступок, должен осознавать, что этот поступок ему лично никакой выгоды не принесет. Например, передавая деньги мошеннику ради достижения какой-то цели – скажем, ради того, чтобы получить снадобье, дающее вечную молодость, – человек вредит себе и помогает другому человеку (мошеннику), он совершает глупый, но не альтруистический поступок. Передача денег на лечение мнимо больного мошенника – поступок столь же глупый, но уже альтруистический. Военный подвиг, совершенный с осознанным риском для жизни (или действительно стоивший человеку жизни), будет высшим образцом альтруизма вне зависимости от того, насколько справедлива война, насколько продуманной является военная операция и т. п. Предельно альтруистическим поступком является пожертвование собственной жизнью ради блага другого.

Эгоистическим является, соответственно, поступок, который приносит пользу именно мне, а не кому-то другому. Важным в данном случае является наличие этого «другого»: утоляя голод (жажду, потребность в кислороде, сне и т. п.) за счет него, я совершаю эгоистический поступок;

1 Составлено авторами.

соответствующие действия в условиях избытка пищи (воды, воздуха и т. п.) эгоистическими не являются; впрочем, к сожалению, людям довольно редко приходится строить взаимные отношения в условиях избытка чего-либо по-настоящему ценного. Предельно эгоистическим поступком является принесение жизни другого человека в жертву собственным желаниям.

Понятия коллективизма и индивидуализма характеризуют отношения контроля. Коллективистскими поступками мы будем называть действия, в которых человек подчиняет себя нормам, принятым в коллективе. Индивидуалистическими - такие, в которых он пренебрегает требованиями коллектива (в тех редких случаях, когда человек находится вне какого бы то ни было коллектива, например, как Робинзон Крузо на острове до встречи с Пятницей - эти понятия не будут применимы для описания его поступков).

Коллективизм и индивидуализм, эгоизм и альтруизм являются не некими абсолютными сущностями, а континуумами. Каждая из этих ценностей может воплощаться в более или менее радикальных и компромиссных формах. Идеология может предлагать своим адептам как крайние, так и умеренные версии этих принципов.

На первый взгляд может показаться, что эгоистические поступки всегда индивидуалистичны, а альтруистические всегда являются коллективистскими. Такое совпадение, действительно, наблюдается часто, но не является обязательным. Особенно наглядно это иллюстрирует сфера уголовного права. Например, человек, идущий на преступление ради выгоды другого, совершает альтруистический поступок, но нарушает нормы, принятые в гражданском коллективе. Напротив, преступник, выдающий своих соучастников в обмен на какие-то преференции для себя, совершает абсолютно эгоистический поступок, но он в то же время будет соответствовать правовым нормам, которые признает большинство, то есть будет коллективистским. Без особого труда можно указать на аналогичные сочетания и в других сферах общественной жизни, в том числе в области политических идей. Так, классический либерализм Локка или Милля1 говорит о приоритете личных интересов человека, но требует от него лояльности по отношению к принятым в государстве законам вне зависимости от того, насколько они нравятся ему лично. Либертарианская версия той же идеологии сохраняет верность эгоистическим принципам, но предлагает заменить любые общие нормы (в первую очередь, законы) добровольными соглашениями индивидов. Эгоизм, как видим, вполне органичным образом может сочетаться как с коллективистскими, так и с ультра-индивидуалистическими идеями. Анархо-коммунизм и государственнический социализм подчеркивают важность ценностей альтруизма, но первая из этих идеологий опирается на индивидуалистические, а вторая - на коллективистские принципы. Столь же несложно было бы привести аналогичные примеры как в области политических программ, так и в сфере индивидуального политического сознания.

Структура ценностей различных идеологий является более сложной, и приведенная выше схема не претендует на ее исчерпывающее описание, а фиксирует исключительно базовую структуру ценностных концепций: трудно представить себе идеологию, которая не содержала бы эти два элемента. Таким образом, предложенная система координат является удобным инструментом для решения задач типологизации и классификации идеологий; частным случаем такого рода задач является сопоставление особенностей их отражения в политических программах и массовом сознании.

В какой мере эта система координат приемлема для измерения идеологических феноменов? Возможно ли при помощи этого инструмента оценивать, например, эволюцию различных идеологий в ходе их исторического развития и изменение отношения к ним в обществе? Количественная оценка в данном случае представляется проблематичной, хотя и возможной в некоторых пределах. Без особого труда можно оценивать распространение в социуме положительного или отрицательного отношения к той или иной ценности, но содержание ценностных представлений (и теоретических, и обыденных) едва ли поддается количественному измерению. Соответствующие феномены доступны для качественной, а не количественной оценки.

На каждом из трех уровней функционирования идеологий их эмпирическое измерение обладает особыми характеристиками.

Исследование ценностной структуры идеологических доктрин и всевозможных программных текстов, по большому счету, не нуждается в каких-то дополнительных комментариях. Здесь в распоряжении исследователя имеются хорошо разработанные процедуры историко-философского анализа и исторической герменевтики. Истолкование взглядов теоретика или политического деятеля на тот или иной вопрос в известном смысле проще, чем истолкование представлений «безмолвствующего большинства»: если идеолог счел необходимым высказаться о некотором предмете, он прямо заинтересован в том, чтобы быть понятым своей аудиторией (несколько более сложной является задача реконструкции тех его идей, которые не нашли отражения в текстах).

Одним из результатов такого исследования будет выявление совокупности ценностных ориентиров идеологии и их локализация в показанной выше системе координат. Заметим в этой связи, что характеристика, скажем, социал-демократической идеологии, как совмещающий умеренный альтруизм и умеренный коллективизм, будет в принципе верной, но не слишком содержательной. Ни одна из идеологий не является чем-то монолитным, напротив, она всегда неоднородна в нескольких отношениях. Во-первых, на общетеоретическом уровне ее, как правило, развивают мыслители, каждый из которых обладает собственным видением самого широкого круга проблем, они ведут друг с другом полемику, в которой занимают порой диаметрально противоположные позиции. В силу этого обстоятельства исследователю политики полезно иметь определенную эрудицию в области истории политических идей – дисциплины, явно недооцененной в современном политологическом образовании.

Во-вторых, даже в рамках какой-то одной концепции, выработанной конкретным автором, подходы к различным областям общественных отношений могут строиться на различной ценностной основе. Ценностные ориентиры в области распределения богатств, престижных статусов, политических полномочий могут быть в разной мере коллективистскими или индивидуалистическими, альтруистическими или эгоистическими. Эти три аспекта коллективной проблемы можно рассматривать как базовые и исходные при реконструкции ценностных ориентаций идеологических текстов. Эти выводы распространяются на исследование не только теоретических, но и программных текстов – с тем уточнением, что в них обычно отражаются более конъюнктурные, отраслевые проблемы, связанные с внешней, внутренней, экономической, миграционной и т. п. политикой; коллективная проблема в ее обобщенной форме в таких документах может вовсе не обсуждаться.

Выявление и интерпретация обыденного восприятия идеологий, как правило, не могут приводить к выводам, которые будут настолько же обоснованными, как и выводы относительно содержания текстов. Тем не менее соответствующий комплекс задач является вполне решаемым.

Первое условие результативности в решении этих задач состоит в отказе от прямолинейного подхода, исходящего из того, что восприятие различных идеологем на уровне обыденного сознания обладает большим сходством с их восприятием в сознании исследователя. Проще говоря, довольно бесперспективным занятием будет задавать вопросы вида «Сторонником какой идеологии вы себя считаете? (1 – либерализм; 2 – социализм; 3 – консерватизм; 4 – другое)». Социализм в восприятии респондента вполне может ассоциироваться, скажем, с каким-нибудь штампом обыденного сознания вроде мифа о «небесном СССР» или мифа об эпохе тотального дефицита в том же СССР. Такого же рода неадекватные представления могут существовать и в отношении других идеологических концептов. Столь же малоинформативными будут и ответы на вопросы об отношении к ценностям вида «Насколько для вас важны: а) справедливость; б) социальное равенство; в) свобода; г) традиционные ценности?». Едва ли можно предположить, что все респонденты понимают смысл столь сложных идей одинаково, и что это понимание непременно совпадает с тем, из которого исходит исследователь.

В целом, потенциал количественных методов, особенно массовых опросов, в исследовании идеологических представлений весьма ограничен хотя бы в силу того, что этот метод подразумевает некоторое произвольное упрощение взглядов респондента. И тем не менее вопросы вроде тех, что приводились выше, принципиально могут быть полезны, однако не сами по себе, а в контексте сопоставления с другими данными.

В первую очередь, это данные, характеризующие индивидуальные ценностные представления. Их важнейшая характеристика может быть обозначена как степень интернализации. Ценность может восприниматься в более и менее абстрактной перспективе и иметь большее или меньшее отношение к обстоятельствам собственной жизни и жизни близких людей. В качестве примера этого можно привести отношение людей к демографической политике государства. На абстрактном уровне чрезвычайно широко распространены коллективистские и альтруистические взгляды на соответствующий круг проблем: мужчины и женщины должны вступать в брак, рожать детей с тем расчетом, чтобы население страны росло (даже если это вызовет у них определенные трудности), а государство обязано стимулировать этот процесс. Те формы половой жизни, которые не приводят (или принципиально не могут приводить) к деторождению, значительная часть общества склонна осуждать, а многодетность, напротив, поощрять. От государства в этой связи ожидаются меры, которые будут следовать в этом же русле. Вопрос о том, какова доля тех, кто придерживается подобных взглядов, нуждается в отдельном исследовании (Александрова, 2024; Гарипова, Кузнецов, 2024; Смулянская, 2018), впрочем, и без него ясно, что она весьма существенна.

Известные новеллы Конституции РФ о взаимоотношениях полов едва ли вызывают сколько-нибудь массовые возражения, как и совсем недавние новации, направленные против пропаганды «идеологии чайлдфри». При этом на уровне повседневного поведения картина выглядит совершенно иначе: отказ от деторождения и прерывание беременности является совершенно стандартной практикой, а естественный прирост населения наблюдается лишь в немногих регионах страны.

По всей видимости, многие из тех, кто положительно оценивает альтруизм (готовность пожертвовать определенной частью доходов и комфорта ради процветания государства) и коллективизм (необходимость следовать государственной политике в соответствующей области), не готовы сделать альтруизм и коллективизм принципами своей собственной жизни. Рассуждая в соответствии с ценностной «матрицей» консерватизма, человек вполне может быть либералом в своих поступках; возможна, разумеется, и противоположная ситуация.

Еще одним направлением в исследовании идеологических ценностей на уровне массового сознания является сравнение восприятия ценностей в их обобщенной, философской форме, в виде лозунгов и программных положений, а также в высказываниях тех или иных политических лидеров.

Наконец, богатый материал для осмысления идеологических предпочтений могут дать сведения о том, каким образом люди склонны разрешать ценностные коллизии, типичные как для практической политики, так и для идеологических доктрин.

При стандартном подходе к построению гипотез и программ исследования приверженность идеологическим ориентациям является понятием высшего теоретического уровня. По отношению к нему ценностные концепты выступают в роли переменных: «разграничительные линии» между идеологиями локализуются главным образом в ценностной сфере, а уже затем в представлениях об устройстве политических институтов. В свою очередь, интернализация ценностей, подход к разрешению ценностных коллизий, их противоречия (и совпадения) с положениями идеологических текстов и выступлений политических лидеров являются индикаторами связи общественного сознания с той или иной системой ценностных представлений.

Заключение . Предложенный подход к методологии исследования идеологических феноменов позволяет наблюдать и анализировать широкий класс объектов – от общетеоретических построений до их восприятия в обществе в целом, среди различных социальных страт и социальнодемографических когорт, как в синхронной, так и в лонгитюдной перспективе. К числу ограничений предложенного выше подхода следует отнести, главным образом, затруднительность его реализации средствами количественных методов. Наиболее удобным инструментом для его практического применения будут методы качественного анализа – в первую очередь, углубленные индивидуальные и групповые интервью. Перспективным представляется также использование этого подхода к операционализации понятия идеологии при организации социально-психологического эксперимента. Можно предположить, что подход, предложенный в статье, раскроет свой эвристический потенциал в наибольшей мере при изучении восприятия тех идеологий, в которых институциональное устройство государства рассматривается как второстепенная проблема (различные эт-нонациональные, гендерные, традиционалистские, патриотические и т. п. идеологии).

Список литературы Идеология: операционализация понятия и построение аналитической модели (часть II)

- Александрова О.А. Инфантильные или ответственные: студенческая молодёжь о новых тенденциях в брачно-семейной и репродуктивной сферах // Народонаселение. 2024. Т. 27, № S1. С. 107-119. DOI: 10.24412/1561-7785-2024-S1-107-119 EDN: YXWVNE

- Гарипова Р.Р., Кузнецов В.О. Репродуктивные установки и семейные ценности современной студенческой молодежи (на материалах авторского социологического исследования) // Казанский социально-гуманитарный вестник. 2024. № 2 (65). С. 31-37. DOI: 10.26907/2079-5912.2024.2.31-37 EDN: EROCXB

- Малинова О.Ю. О методологических трудностях работы с понятием "идеология" // Вопросы философии. 2023. № 2. С. 5-9. DOI: 10.21146/0042-8744-2023-2-5-9 EDN: GTOLME

- Рубцов А.И. Идеология в России времени постмодерна и спецоперации // Политическая концептология. 2023. № 1. С. 95-99. DOI: 10.18522/2949-0707.2023.1.9599 EDN: ZLEBIX

- Смулянская Н.С. Почему стимулирование ранних рождений в России не имеет перспектив // Женщина в российском обществе. 2018. № 3. С. 121-132. DOI: 10.21064/WinRS.2018.3.12 EDN: PAAVZN

- Collectivist Values, Exchange Ideology and Psychological Contract Preference / D.C. Thomas [et al.] // Management International Review. 2016. Vol. 56, no. 2. P. 255-281. DOI: 10.1007/s11575-015-0275-2 EDN: SNNDOI

- Reed D.R.C. Just Community: Collectivism vs. Individualism // In Following Kohlberg: Liberalism and the Practice of Democratic Community. University of Notre Dame Press, 1997. P. 191-220. DOI: 10.2307/j.ctvpg85jq.11

- Tullberg J. On Indirect Reciprocity: The Distinction between Reciprocity and Altruism, and a Comment on Suicide Terrorism // The American Journal of Economics and Sociology. 2004. Vol. 63, no. 5. P. 1193-1212. DOI: 10.1111/j.1536-7150.2004.00341.x

- Wuthnow R. Altruism and Sociological Theory // Social Service Review. 1993. Vol. 67, no. 3. P. 344-357. DOI: 10.1086/603994 EDN: GRFXDJ