Игровая практика в японском искусстве аранжировки цветов

Автор: Войтишек Елена Эдмундовна, Евтушенко Анна Александровна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Исследования

Статья в выпуске: 4 т.9, 2010 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена особенностям игровой практики искусства аранжировки цветов, ставшего к настоящему времени подлинным национальным символом Японии. Интеллектуальные развлечения и игры в этом искусстве, более известном как икэбана, рассматриваются на обширном культурно-историческом фоне и в широком временном диапазоне. Наиболее подробно проанализированы пользующиеся большой популярностью в искусстве аранжировки цветов и в «растительной живописи» приемы, развивающие идеи знаменитого романа XI в. «Гэндзи моногатари» Мурасаки Сикибу.

Игровая практика, японское искусство аранжировки цветов, икэбана, интеллектуальные развлечения

Короткий адрес: https://sciup.org/14737287

IDR: 14737287 | УДК: 394.3

Текст научной статьи Игровая практика в японском искусстве аранжировки цветов

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 09-06-00049-а).

ISSN 1818-7919

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2010. Том 9, выпуск 4: Востоковедение © Е. Э. Войтишек, А. А. Евтушенко, 2010

зованием различных благовоний, что также предполагало наличие соответствующего цветочно-растительного оформления. В начале эпохи Муромати утверждается практика оценивания таких цветочных композиций. Сёгун Асикага Ёсимаса, большой любитель и покровитель изящных развлечений, ввел в моду специальные соревнования 花瓶合 кэбё:ай по сопоставлению ваз, посуды, подставок и других предметов утвари, использующейся при составлении цветочных композиций, что способствовало дальнейшему развитию оценочного компонента в искусстве аранжировки цветов.

С середины эпохи Муромати такие соревнования привели к организации выставок цветочных композиций, в связи с чем стало особо цениться мастерство расположения растений в вазах и сформировалось понятие 立花 татэбана , что значит «ставить цветы», «стоящий цветок». Техника татэбана (или 生花 сэйка ) была особенно популярна в среде монашества, дальнейшее развитие которой шло по пути формирования эстетики комплексного понятия 真・行・草 син-гё:-со: , характерного для всех японских изящных искусств и подразумевающего ортодоксальное направление 真 син , форму «небрежной утонченности» 草 со: и на-правление 行 гё: , объединяющее эти обе крайние формы. Применительно к искусству цветочных композиций эти понятия трактовались следующим образом: 真 син - цветы к официальному приему; 草 со: - отражающая идейный замысел мастера оригинальная композиция с использованием разнообразного инвентаря; 行 гё: - обычные цветы.

Благодаря практическому и теоретическому осмыслению этих понятий в технике аранжировки цветов произошли существенные изменения. Возможно, здесь не обошлось без влияния идей знаменитого мастера чая Сэн-но Рикю (1522–1591). Это касалось не только практики оценивания композиций, но и формирования целого духовного мира эстетики дзэн , воплощенной в понятии икэбана . По мысли преподобного Сэн-но Рикю, «чайные цветы» 茶 花 тябана , украшающие «чайные встречи», естественным образом должны были подчеркнуть природную сущность растений и цветов, воплотить новую природную форму, где гармонично соединяются изысканная простота цветка и красота души самого мастера.

Во времена Сэн-но Рикю в цветочном искусстве при оформлении ниши токонома начинает складываться традиция использования стихов вака на свитке. При этом зачастую цитируются известные пятистишия из знаменитых антологий типа «Сто стихотворений ста поэтов» (XIII в.). Как отмечают исследователи, цель использования таких стихов могла состоять в том, чтобы поприветствовать особым образом гостей, выразить почтение к памяти ушедших в мир иной наставников – чайных мастеров, подчеркнуть неповторимость каждого сезона и изящество утвари, а также создать особую атмосферу игры и утонченных развлечений [Иваи, 2007. С. 28].

В школе Икэнобо были разработаны принципы формирования особой техники 立華 рикка («устанавливать цветы»), подразумевающей наличие разных функций и ролей у стеблей и веток по отношению друг к другу. В дальнейшем техника 立華 рикка достигла пика своего расцвета благодаря широкому спектру изысканных игровых приемов, обстановке элегантности и утонченному мастерству своих последователей, в связи с чем превратилась в вид весьма элитарного времяпрепровождения, не доступного обычным людям.

В середине периода Эдо в противовес элитарному понятию ы сё:ка стали использовать массовое слово икэбана , которое стало отражать эстетику жизни средневековых горожан. Многие сложные понятия техники 立華 рикка были упрощены, в результате были разработаны различные приемы типа 抛入れ нагэирэ (букв. «бросать [естественным образом] цветы»), призванные упростить структуру композиции, внести ощущение спонтанности и естественности.

Интересным явлением в развитии эстетики традиционных искусств, а также средневековой категории «человека культуры» (кит. вэньжэнь , яп. бундзин ) можно считать формирование своеобразного стиля «цветов ‘человека культуры’» - 文人花 бундзин-бана , или 文人生 бундзин-икэ . Взяв за основу идеи школы 生花 сэйка , представители этого стиля значительно упростили теоретические и практические принципы исходного направления. С середины

эпохи Эдо эта школа объединяла «людей культуры» 文人 бундзин и приверженцев «южного стиля живописи» ( 南画 нанга или 南宗画 нансю:га ) -так в Японии называли китайский стиль живописи 文人画 вэньжэньхуа , что означает «живопись ‘человека культуры’». Под влиянием континентальной культуры расцвет этого направления в Японии пришелся на вторую половину XVIII - начало XIX в. В этом стиле ценилась красота недосказанности и свобода творца, который опирался на идеи и темы, созвучные китайской школе «южного стиля живописи». Высоко ценилось умение выразить какой-либо знаменитый с древности образ путем подбора редких цветов и растений. Представители этого стиля большое внимание уделяли гармоничному сочетанию цветочной композиции с вазой или подставкой. При этом акцент делался на утвари – предпочтение отдавалось предметам китайского происхождения: металлическим вазам 尊 сон (кит. цзунь ), вазам из белой и голубой керамики, корзинам с пионами, особой плетеной корзине в виде высокой прямой вазы Рис. 1. Икэбана человека культуры

^Й^Ь^^ татисукаси-ханакаго и пр. Такие композиции выставлялись в гостиной, перед алтарем, зачастую возле свитка с каллиграфической надписью (рис. 1).

С периода Мэйдзи в этом искусстве формируется техника использования морибана

(«цветы в плоской чаше с водой»), в оформлении композиций приветствуются приемы естественности и свободы, возникает много направлений и школ, повсеместно утверждается термин икэбана .

В настоящее время в Японии продолжают развиваться многие направления, течения и школы искусства составления цветочных композиций. Оставаясь в целом традиционным и довольно консервативным искусством, икэбана подразумевает и кое-какие инновации. Это касается и идейных мотивов, и выбора инструментария, и техники исполнения. В отличие от других элитарных искусств оно давно перешагнуло рамки традиционных национальных развлечений и теперь широко известно по всему миру.

Новое время обогатило игровую практику в этом искусстве: на фоне широко пропагандируемой «культуры Гэндзи», приобретшей к середине эпохи Эдо уже вполне конкретные черты и сознательно культивируемой вплоть до настоящего времени, в японском цветочном искусстве появляется школа Гэндзи ( 源氏流 Гэндзи-рю:) 1. Как развитие этих тенденций в последнее время появляются глубокие теоретические исследования и практические наработки.

Примером этому явлению могут служить новые интересные идеи и интеллектуальные развлечения, которые подтверждают плодотворность средневековых концепций относительно тесной взаимосвязи «трех главных искусств Японии» (чай-цветы-благовония), а также роли и места каждого из них в японской духовной культуре.

Современные школы икэбана , оставаясь в русле традиций и накопленного опыта, по-новому осмысляют возможности и перспективы, связанные с освоением классического наследия. В настоящее время большой популярностью в искусстве аранжировки цветов и в «растительной живописи» пользуются приемы, развивающие идеи романа о принце Гэнд-зи Мурасаки Сикибу.

Так, известная с XVII в. школа Кувахара сэнкэй-рю: (桑原専慶流) в Киото активно практикует обращение к литературной классике, в частности к роману о принце Гэндзи («Гэндзи- моногатари» Мурасаки Сикибу). По мотивам этого произведения создаются композиции, демонстрирующие идеи, связанные с наблюдением природы во всех ее сезонных проявлениях.

В 1998 г. вышла книга писательницы Танабэ Сэйко, написанная в соавторстве с 14-м главой школы г-ном Кувахара Сэнкэй - «Вёсны и осени цветов Гэндзи» [Танабэ, Кувахара, 1998]. В этой книге по икэбана собраны уникальные композиции, демонстрирующие идеи всех 54-х глав романа, выраженные через призму растительного мира. По мысли Танабэ Сэйко, комментирующей каждую композицию мастера Кувахара Сэнкэй в контексте художественного анализа романа, описание событий в произведении разворачивается на фоне природных явлений, в судьбы всех героев так или иначе вплетены различные цветы, деревья и травы. Действительно, герои романа, аристократы, ведут светский образ жизни на фоне природы: музицируют, декламируют стихи, составляют ароматические композиции, устраи- вают поэтические, танцевальные состязания, соревнования лучников, конников, игроков в го и сугороку, проводят ритуалы любования цветущей сливой и сакурой, красными листьями клена, любуются садом, наслаждаются в нем пением сверчков и т. д.

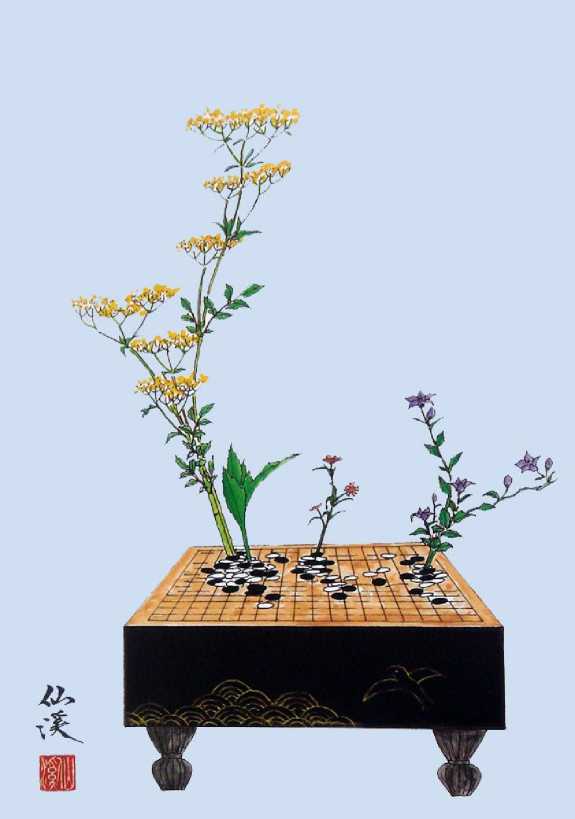

В качестве примера тесной связи романа с идеей цветочной композиции рассмотрим икэ-бана к главе 53 - «Упражняясь в каллиграфии» ( ^W ). В этой части идет речь о девушке Укифунэ, нашедшей приют в монашеской обители. Проводя все дни в слезах и печальных размышлениях о своей судьбе, героиня изредка сочиняла пятистишия, упражняясь в каллиграфии, а также играла с монахинями в го . Мастер Кувахара Сэнкэй в оформлении цветочной

Рис. 2. Цветочная композиция на доске для игры в го

композиции пошел на смелый шаг: в качестве подставки и вазы он использует доску для игры в го - ^^ гобан . Действие в этой главе разворачивается осенью: на это указывают описания «осенних трав» -гвоздик ( 撫子 надэсико ), патринии ( 女郎花 оминаэси , поэтическое название в переводе Т. Л. Соколовой-Делюсиной -«девичья краса»), колокольчиков ( 桔梗 кикё: ) и др. Поэтому на доске укреплены именно эти растения. Помимо цветов на доске размещаются белые и черные «камни» для игры в го , представлена определенная игровая ситуация. Как замечает автор комментария Танабэ Сэйко, игровой дух на доске и созерцание осенних цветов поможет отвлечься от размышлений о печальной судьбе героини, преодолеть грусть и «успокоить сердце» [Там же. С. 133] (рис. 2).

Для иллюстрации связи композиции с той или иной главой романа помимо доски для игры в го мастер Кувахара Сэнкэй широко использует не совсем традиционную для икэ-бана утварь: сосуды в виде лодки (гл. 51), лотоса (гл. 54), клетки (гл. 9), ароматических курильниц (гл. 11), в виде колодца цукубаи в чайном домике (гл. 13) и обычного колодца (гл. 14), морской раковины (гл. 13), плетеной изгороди (гл. 21), подвесной клетки для птиц (гл. 22); плетеные корзины разной формы (гл. 1, 2); трехногие высокие подставки (гл. 20, 27), подставки в виде бокалов на высокой ножке (гл. 26), светильников (гл. 4), а также подставки, изготовленные из бамбуковых флейт (гл. 28), контейнеры и вазы различной формы и орнамента. Все эти приемы призваны акцентировать внимание на наиболее значимых символах и идеях знакового для японской культуры произведения, вызвать чувство сопереживания и сопричастности к судьбам любимых героев.

Как еще один яркий пример проявления игрового поведения в японской традиционной культуре можно отметить, что в 2008 г., во время празднования в Японии 1000-летнего юбилея знаменитого романа «Гэндзи-моногатари», современным художником Сакаи Нобору были созданы живописные иллюстрации к этому произведению, которые он объединил в цикл «Повесть о Гэндзи в цветах» [2009]. Налицо игровое содержание идеи этого цикла - в нем остроумно обыгрывается оригинальное звучание названия исходного произведения. Художественные полотна не только изображают то или иное растение, главенствующее в каждой из 54-х глав, но и сопровождаются соответствующей цитатой из текста оригинала (как правило, пятистишием танка ). Более того, каждой картине, изображающей определенное растение, по традиции соответствует «свой» знак из «таблицы Гэндзи» ( Жй^Хй гэндзи-ко: но дзу ), широко используемой в искусствах чая и благовоний.

Приведем несколько примеров из этой серии полотен (стихи даны в переводе Т. Л. Соколовой-Делюсиной). Сами картины оформлены в виде набора открыток в 32 листа и анализируются по [Повесть о Гэндзи в цветах, 2009].

К главе 8. Праздник цветов ( ^Х хана-но эн )

На картине изображена ветка цветущей сакуры. В главе речь идет о празднике цветущих вишен, который по традиции отмечали сложением стихотворений, поэтическими соревнованиями, музицированием и придворными танцами (рис. 3, а , б )

|

^^ЖЖЖ ^ оТ^ЖЖ ЯШ< Ш^ЖоЖЖН^ Ь^Ц-[ ЩШ ] |

«Когда бы смогла Символ из «таблицы Гэндзи», Взором смотреть беспристра- соответствующий данной стным главе На этот цветок , 11 ГЛ Ни единой росинки тревоги 11111 Не проникло бы в сердце мое...» [ Горная сакура ] |

К главе 36. Дуб (ЙХ Касиваги )

На картине ветви плакучей ивы изображены на фоне цветущей сакуры. Оба этих растения считаются символами весеннего пробуждения природы. При этом образы сакуры и ивы в народном сознании зачастую связываются с недолговечностью и мимолетностью жизни, что закреплено художественной и поэтической традицией. На это указывает характер повествования, которое развертывается весной, казалось бы, сулящей радости начала лета: в главе речь идет о печальных судьбах героев - тяжело заболевает и умирает, страдая от угрызений совести, Касивага, друг Гэндзи; уличенная в преступной связи с ним, не пережив стыда, постригается в монахини Третья принцесса, молодая супруга Гэндзи.

гоадю^

там< 咲き散る花の行くゑ

»н- е ш :

«Этой весной, На нити ивы нанизывая

Жемчужины слез,

Не приметила, как расцвели, Когда опали цветы...» [Ива]

Символ из «таблицы Гэндзи», соответствующий данной главе

а

S to и у 5

f£S «а^О

Рис. 3. Иллюстрация к роману о принце Гэндзи (гл. 8 «Праздник цветов»)

б

В цветочных композициях и на живописных полотнах природный и растительный мир оказывается созвучен настроениям героев, помогает им осознать величие и неповторимость каждого момента бытия и выразить свои чувства в разнообразных природных красках. Кроме того, в лучших традициях дальневосточного искусства все картины и композиции этого цикла представляют собой многослойное художественное произведение, каждый элемент которого – растение, подставка, утварь (в одном случае) или же рисунок, каллиграфическая надпись и символ (в другом случае) – важен, неповторим и наполнен глубоким смыслом.

Современные японские художники и мастера цветочного искусства, воспитанные на лучших национальных традициях, спустя тысячелетие после создания романа стремятся выразить квинтэссенцию того или иного растительного символа в своей культуре, тем самым давая понять представителям других культур, насколько плодотворными и эффективными для развития общества могут быть преемственность и традиция.

Таким образом, искусство составления цветочных композиций икэбана , к настоящему времени пройдя более чем 800-летний путь развития, является не только символом национального своеобразия и ярким воплощением высокого художественного вкуса японцев. Можно с уверенностью сказать, что оно значительно обогатило мировую культуру, предложив свой вариант видения совершенной модели мироздания.

GAME PLAYING PRACTICE

IN THE JAPANESE ART OF FLOWER ARRANGING

The paper considers the features of game playing practice in the art of flower arranging that now has become a genuine national symbol of Japan. Intellectual amusements and games used in this art, more known as ikebana , are analyzed against extensive cultural and historical background and in a wide time range. The techniques developing the ideas of the famous novel of the 11th century «Genji Monogatary» («The Tale of Prince Genji»), written by Murasaki Shikibu, which are most popular in the art of flower arranging and in floral painting, are discussed in detail.