Игровые традиции и ритуальное винопитие в культуре народов Восточной Азии

Автор: Войтишек Елена Эдмундовна, Кудинова Мария Андреевна, Шмакова Анна Сергеевна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Исследования

Статья в выпуске: 4 т.14, 2015 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются игры и развлечения традиционной культуры стран Восточно-Азиатского региона, связанные с ритуальным винопитием и интеллектуальным досугом. Особенности церемониального поведения в этнических культурах Китая, Кореи и Японии проанализированы в рамках традиционных развлечений «винного / застольного приказа» демократического характера. В качестве примера рассмотрены старинные развлечения, связанные с метанием стрел в кувшин, играми с кубиком и картами, сопровождавшимися ритуальным винопитием и декламацией поэтических экспромтов. Несмотря на откровенно развлекательный характер многих игр, нельзя не отметить и их значительный духовный потенциал, который на протяжении многих столетий был обусловлен рядом важнейших социально-культурных функций, связанных с обрядовой деятельностью, религиозно-магическими практиками. В настоящее время фрагменты развлечений «застольного приказа» воспринимаются обществом как важная часть традиционной культуры Восточной Азии, что позволяет говорить об устойчивости этих этносов к негативным последствиям современных процессов глобализации и вестернизации.

Игровые традиции, этническая культура, страны восточной азии, развлечения "винного / застольного приказа", ритуальное винопитие

Короткий адрес: https://sciup.org/147219332

IDR: 147219332 | УДК: 394.3

Текст научной статьи Игровые традиции и ритуальное винопитие в культуре народов Восточной Азии

Одним из интереснейших феноменов традиционной культуры стран Восточно-Азиатского региона является наличие ряда игр и развлечений, связанных с ритуальным винопитием и досуговым времяпрепровождением.

Уже во II–I тыс. до н. э. жители Китая умели изготовлять алкогольные напитки (вероятно, это произошло еще раньше – на стадии неолита, когда с изобретением керамики стало возможным целенаправленное осуществление процесса ферментации зерновых культур). Начиная с периодов Шан-Инь и Чжоу вино играло заметную роль в политической и общественной жизни Древнего Китая в качестве важного элемента культа и культуры вообще [Кучера, 2012. С. 292–312]. Видимо, с этого времени можно говорить и о развитии в Китае особой «культуры вина» ( 酒文化 цзю вэньхуа ), подразумевающей и производство различных алкогольных напитков к разным видам застолья, и изготовление большого количества разнообразной утвари, сосудов и кубков. Это сопровождалось формированием весьма разветвленной системы обрядов и ритуалов, призванных обеспечить благополучие всего государства и отдельной семьи, а вместе с ними – и появление многочисленных светских игр и развлечений.

С. А. Арутюнов справедливо указывает, что употребление опьяняющих напитков в традиционных культурах всегда ритуализовано и связано с культово-магическими представления-

∗ Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ «Игровые традиции стран Восточной Азии и антропологическая модель “человека культуры”» (проект № 14-01-00507), а также в рамках государственного задания в сфере научной деятельности (№ 33.702.2014).

Войтишек Е. Э., Кудинова М. А., Шмакова А. С. Игровые традиции и ритуальное винопитие в культуре народов Восточной Азии // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 4: Востоковедение. С. 92–100.

ISSN 1818-7919

Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2015. Том 14, выпуск 4: Востоковедение

ми. Коллективные ритуальные манипуляции и жесткие обрядово-этикетные рамки употребления вина ставили определенную преграду на пути возникновения алкоголических патологий в традиционалистском обществе [2008. С. 18]. Думается, что в Восточно-Азиатском регионе не последнюю роль в этом отношении сыграла особая «культура вина» и те игровые традиции и практики, которые, будучи тесно связанными с опоэтизированным отношением к потреблению хмельного напитка, прочно укоренились в представлениях народов Восточной Азии. Не случайно в недрах китайской культуры зародилось и впоследствии было развито во всех культурах синоиероглифического региона понятие «винного / застольного приказа» ( 酒令 цзюлин ), первые упоминания о котором встречаются в широко известных историкофилософских и литературных памятниках древности, где речь идет о ритуалах («Ши-цзин», «Ли-цзи», «Чуньцю цзочжуань», «Хань-шу» и др.) [Цзинь Сяомань, 1991. С. 3-7; Ма Гоц-зюнь, Ма Шуюнь 1993. С. 1; 1990. С. 49-50; Кейдун, 2014].

Игры и ритуалы «винного приказа» подразумевали культурный досуг как демократического характера (с использованием костей, кубиков, бирок, фишек, стрел для метания в кувшин и др.), так и сугубо элитарного, требующего глубокого знания классического философского и литературного наследия. Во многих таких заданиях-«приказах» упоминались знаменитые стихотворные шедевры, цитаты из древних канонов и историко-философских памятников, наименования песенных мотивов, сюжеты знаменитых драм, изречения из официального календаря и пр. [Войтишек, 2011. С. 166–167]. При этом развлечения «винного приказа» были не только разновидностью литературных игр, но и своего рода искусством винопития во время пиров и традиционных увеселений. Такие «приказы» с системой шуточных наказаний со штрафными кубками, разнообразные задания, которые выполняли участники застолий, стимулировали правильный прием пищи и напитков, поддерживая хорошее самочувствие, и во многом способствовали созданию творческой атмосферы, развитию культа знаний и интеллектуальных способностей [Цзинь Сяомань, 1991. С. 2–5] 1.

Созданные сообществом интеллектуалов ритуально-игровые практики, зачастую сопровождавшиеся винопитием, в течение многих сотен лет являлись необходимым условием социализации культурного человека на Дальнем Востоке. Такие навыки, как совместное музицирование, умение продекламировать классическое стихотворение, процитировать мудрое изречение из историко-философского наследия прошлого, каллиграфически выполнить надпись или создать живописную миниатюру на веере, свитке или ширме, сыграть либо разобрать с достойным противником шахматную партию ценились в обществе очень высоко и зачастую были залогом успешной чиновничьей карьеры. Для развлечений «винного приказа» за столетия в культурах Восточной Азии был выработан специфический инструментарий в виде бирок, кубиков, карт, костей домино и других атрибутов.

Одним из наиболее ранних развлечений такого рода считается традиционная игра «метание в кувшин» 投壶 (кит. тоуху ; кор. тхухо ; яп. то : ко ), сохранившаяся до настоящего времени в Корее и Японии. Ее истоки можно проследить в культуре Древнего Китая еще с середины эпохи Чжоу (VIII-VI вв. до н. э.). Игра упоминается в «Книге ритуалов» («Ли-цзи») и являлась популярным развлечением среди аристократии [Асоби-но дайдзитэн, 1989. С. 184; Кейдун, 2014]. Согласно правилам, хозяин и гость во время пира поочередно метали 24 стрелы (каждый по 12) в установленный на определенном расстоянии кувшин. Попавший большее число раз считался победителем; он наливал вино, которое должен был выпить побежденный. Настоящим мастерам удавалось так метать стрелы, что они выскакивали из сосуда и снова оказывались у них в руках по 40 и более раз. Некоторые игроки, усложнив правила, достигли особого умения метать стрелы вслепую в кувшин, находящийся за ширмой [Крюков и др., 1979. С. 152–153].

Что касается Кореи, то знакомство с игрой тхухо там произошло в первых веках н.э., когда на территории страны располагались ханьские префектуры, а при Когурё и Пэкче она была уже довольно известна. В середине эпохи Корё ко двору вана Ечжона (XI в.) в подарок от Сунского двора был прислан набор для игры в тхухо , ставшей любимым развлечением королевской семьи.

Рис. 1. Принадлежности игры «метание стрел в кувшин» 投壶 (кит. тоуху ; кор. тхухо ) в Китае и Корее, а также игровой инструментарий 投扇興 тосэнкё : («метание веера») в Японии. Примечание ко всем рисункам: артефакты и реплики – из коллекции Е. Э. Войтишек

Начиная с эпохи Чосон (XIV в.) тхухо приобрела большую популярность среди дворянско-чиновничьего сословия. В игре использовался кувшин особой формы (не такой, как в Китае), его заполняли для устойчивости красной фасолью. Игроки, объединившись в команды, по очереди кидали по 12 стрел; в зависимости от того, куда попала стрела, начислялись очки. Побеждала команда, которая быстрее набирала 120 очков [Войтишек, 2011. С. 169-170].

В Японию это развлечение проникло в эпоху Нара, в VII в. Под названием 壺打 цубоути или 投壺 цубонагэ («метание стрел в кувшин») оно многократно упоминается в знаменитых литературных произведениях эпохи Хэйан (794-1185). По правилам игры участники метали по 12 стрел, результаты фиксировались, благодаря чему определялись победители и проигравшие. Каждой комбинации, в зависимости от характера попадания стрелы в горлышко или ушко кувшина, соответствовали свое образное название (например, «иметь начало», «полный кувшин», «стрела поверх горлышка») и количество очков (от 6 до 30 баллов). Таким развлечениям часто сопутствовало винопитие: по одним правилам, при проигрыше нужно было выпить штрафной кувшин вина, по другим – выпить по стакану вина за каждое набранное очко [Там же. С. 170].

Несмотря на популярность тоуху в Японии в раннем Средневековье, к концу XVII в. был придуман новый способ игры интеллектуального характера, к настоящему времени практически вытеснивший первоначальный вариант. Содержание этой игры существенно видоизменилось, соединившись с традиционной национальной эстетикой: в японском варианте игры вместо стрел и кувшина, имеющих в материковой культуре устойчивый эротический подтекст, неоднократно отраженный в классической художественной литературе, фигурируют веер, подставка и цель-бабочка. Игра 投扇興 то : сэнкё : («метание веера») представляет собой развлечение, при котором играющие с расстояния 1-2 м бросают один за другим пять складных вееров ооги в раскрытом положении – с тем, чтобы сбить со специальной подставки утэна (или изголовья макура ) цель тэки (или бабочку тё :). Каждая композиция, образованная упавшим веером и сбитой им с подставки целью-бабочкой, соотносится с названием одной из 54 глав прославленного литературного произведения – «Повести о принце Гэндзи» («Гэндзи-моногатари»), созданного Мурасаки Сикибу на рубеже X-XI вв. 2 Более того, в зависимости от сложности, редкости и эстетической ценности той или иной комбинации, каждая композиция веера, цели-бабочки и самой подставки оценивается разным количеством баллов. Справедливости ради следует отметить, что в Японии до сих пор демонстрируются оба варианта игры – первоначальный, подразумевающий использование кувшина и стрел, и модифицированный – с веерами, подставкой и целью-бабочкой (рис. 1).

В настоящее время старинное китайское развлечение тоуху переживает в странах Дальневосточного региона период возрождения популярности. При том, что в самом Китае эта игра сейчас забыта, в разных регионах Японии и Кореи организуются клубы любителей старинных развлечений с обязательным включением в программу игры «метание в кувшин», при городских музеях под Новый год устраиваются выставки, а в храмах и на улицах – массовые состязания. При заимствовании китайской игры «метание в кувшин» культурами соседних стран в основу национальных вариантов этого старинного развлечения были положены различные принципы. Так, если в Японии эта игра со временем превратилась в элитарное интеллектуальное развлечение, где фактор церемониального винопития сведен к минимуму, то в Корее оказался более развит спортивный, состязательный элемент этой игры с возможным употреблением горячительных напитков. Однако в настоящее время в представлении носителей традиционных культур Дальнего Востока эти игры уже никак не ассоциируются со старинными развлечениями «винных приказов».

Следы традиционных развлечений в наши дни сохранились, пожалуй, более всего в карточных играх, столь любимых в Восточной Азии. В Китае с эпохи Сун для «винных приказов» делались специальные колоды карт, где изображались знаменитые исторические или литературные персонажи. При этом обязательным элементом карты становилась надпись – яркая цитата из пьесы, стихотворения или романа. Игра строилась на угадывании литературных ассоциаций или имени автора соответствующего изречения. Другой разновидностью популярных развлечений стала игра, когда участникам нужно было выполнить то или иное шутливое задание по случайно выпавшей карте (задания, как правило, были связаны с декламацией стихов и выпиванием 1–3 чарок вина одним или несколькими участниками застолья).

В современных наборах китайских карт для «винного приказа» зачастую приводятся правила игры, подразумевающие выбор распорядителя пира 令官 лингуань и установление определенной меры чарок. В игре стандартной мерой для водки ( 白酒 байцзю ) является винная чарка, вмещающая три цяня ( 三錢杯 сань цянь бэй , т. е. 12 мл), а для пива – бокал объемом 150 мл. Что касается самих правил игры, то карты кладут в произвольном порядке рубашками вверх на квадратную доску и игроки по очереди тянут их с доски. Вытянутая карта передается распорядителю пира, который зачитывает текст «приказа» и следит за его выполнением (рис. 2).

Рис. 2. Современные китайские карты для «винного приказа»;

автор – известный китайский художник Чэн Куй ( 程奎 ); пер. М. А. Кудиновой:

Левая карта Правая карта

|

Стихотворная цитата (записано крупными иероглифами) |

В прошлом году в этот же день здесь в дверях как персиковый цвет красавица зарделась |

Среди высоких гор и быстрых вод нашел я друга, со старшим братом биение сердец созвучно |

|

«Винный приказ» записан мелкими иероглифами) |

Тот, чье лицо раскраснелось сильнее всех, выпивает половину чарки |

Выпить чарку вместе со старшим по возрасту мужчиной |

В Китае вплоть до наших дней сохранились упрощенные варианты «винного приказа», в которых атрибутами развлечений служат элементы азартных игр: уже упомянутые карты с заданиями для игроков (некоторые авторские колоды можно считать предметами искусства); шашечные доски, где функцию фигур выполняют чарки с вином (при удалении фигуры с доски игрок обязан выпить содержимое чарки); «винная рулетка», в секторах которой записаны шутливые «приказы». Еще одним атрибутом развлечений «винного приказа» являются маленькие деревянные кубики, подобные тем, что используются для игры в кости. На

Рис. 3. Современные китайские кубики для застольных игр их грани нанесены разнообразные за дания: 点将 дянь цзян «выбрать полководца» (т. е. игрока, который следит за исполнением «приказов»); 干二杯 гань эр бэй «осушить две чарки»; 半杯 бань бэй «выпить половину чарки»; 大家喝 дацзя хэ «выпивают все». Впрочем, «приказы» на гранях кубиков не сводятся только к выпивке. Есть задания «обнять соседа справа», «ударить соседа слева», «поцеловать соседнего игрока», «прочитать наизусть стихотворение», «рассказать смешной случай», «станцевать», «спеть песню» и пр. (рис. 3).

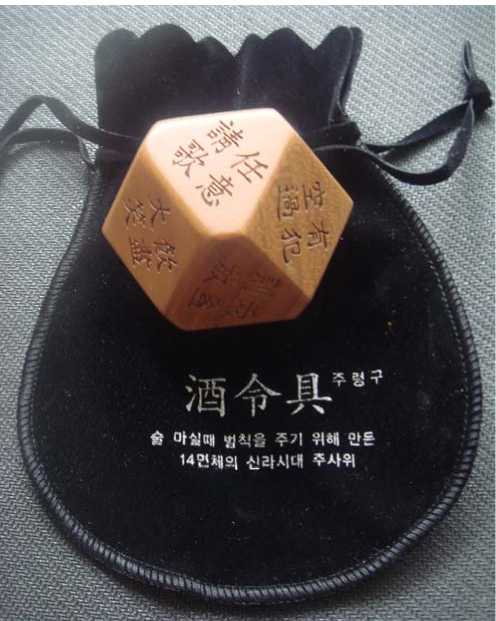

Одним из самых древних атрибутов этой восточноазиатской игры, дошедшим до наших дней, можно считать корейский 14-гранный кубик 酒令具 чурёнгу (букв. «Принадлежность [для игры] в “винный приказ”»). Кубик высотой 4,8 см, изготовленный из древесины дуба, был найден в 1975 г. во время реконструкции дренажной системы и береговой линии пруда Анапчи 雁鴨池 (букв. «Пруд гусей и уток»), который находится в окрестностях современного г. Кёнджу. Искусственный пруд, построенный в 674 г. в период правления 30-го короля Мунму, был местом отдохновения знати и любования красотами природы 3.

Извлеченный из илистых отложений со дна пруда вместе с большим количеством других находок 4, кубик для застольных игр некоторое время находился под пристальным вниманием ученых, а впоследствии был передан в Национальный исторический музей г. Кёнджу, где и выставлен до сих пор. Из 14 граней кубика шесть имеют квадратную форму и восемь – шестиугольную. Площадь каждого квадрата составляет 6,25 кв. см, а площадь каждого шестиугольника – 6,265 кв. см, т. е. все 14 граней практически равны друг другу. На гранях кубика вырезаны «приказы» с шутливыми заданиями для участников застолья (рис. 4). Обращает на себя внимание структура «приказов»: почти все 14 заданий записаны четырьмя иероглифами (кроме одного, состоящего из пяти знаков). Не исключено, что представители корейской знати, хорошо знакомые с классическим литературным наследием Китая, в данном случае спародировали для шутливых застольных игр стиль широко известных китайских фразеологических изречений 成 語 чэнъюй , подразумевающих строгую четырехчастную структуру.

Эта находка квалифицируется корейскими исследователями как важное свидетельство бытовой культуры ванов и членов правящей элиты эпохи Объединенного Силла (VII–IX вв.), когда Корея, находясь под мощным влиянием Китая в политико-административной, социальноэкономической и военной областях, перенимала и многие его культурные достижения [Gyeongiu National Museum, 2010. P. 134–135] 5. Ниже следует перечень заданий и «штрафов», записанных на 14-ти гранях этого кубика 6:

-

1) 禁聲作舞 цзинь шэн цзо у ( кор. кымсон чанму ) – «танцевать без музыкального сопровождения»;

-

2) 衆人打鼻 чжун жэнь да би ( кор. чунъин тхаби ) – «от каждого игрока получить щелчок по носу»;

-

3) 飮盡大笑 инь цзинь да сяо ( кор. им-чжин дэсо ) – «осушить залпом чарку и громко рассмеяться»;

-

4) 三盞一去 сань чжань и цюй ( кор.

Рис. 4. Корейский кубик для игры в «винный приказ» эпохи Объединенного Силла, VII–IX вв.

самчан ильго ) – «выпить разом три чарки»;

-

5) 有犯空過 ю фань кун го ( кор. юбом

гонгва ) – «терпеливо сносить нападки со стороны остальных игроков»;

-

6) 自唱自飮 цзы чан цзы инь ( кор. чачхан джаым ) – «самому спеть песню, самому и вы-

- пить»;

-

7) 曲臂則盡 цюй би цзэ цзинь ( кор. кокпи джыкчжин ) – «изогнув руки, взять чарку и выпить все залпом»;

-

8) 弄面孔過 нун мянь кун го ( кор. кокпи чыкчин ) – «терпеть, даже если щекочут лицо»;

-

9) 任意請歌 жэнь и цин гэ ( кор. ими чхонга ) – «спеть песню по желанию кого-либо»;

-

10) 月鏡一曲 юэ цзин и цюй ( кор. вольгён ильгок ) – «спеть песню при полной луне» 7;

-

11) 空詠詩過 кун юн ши го ( кор. конъён сигва ) – «сложить стихотворный экспромт»;

-

12) 兩盞則放 лян чжань цзэ фан ( кор. янджан джыкпан ) – «выпить залпом две чарки»;

-

13) 醜物莫放 чоу у мо фан ( кор. чумуль макпан ) – «отвратительный на вид напиток вылить нельзя, все равно придется пить» 8;

-

14) 自唱怪來晩 цзы чан гуай лай вань ( кор. чачхан гверэман ) – «спеть песню по окончании пирушки, будучи совсем пьяным» 9.

Если говорить об аналогичных развлечениях в Японии, то они тоже были весьма распространены [Миндзоку, 1998. С. 80], но, кроме них, в раннем Средневековье там были популярны разнообразные настольные игры (включая игровые поля с картинками в виде лабиринтов, символизирующих различные жизненные препятствия), где использовались кубики с буддийской тематикой. На гранях этих кубиков вместо штрафов были изображены фрагменты молитвенных обращений к Будде. На шестигранных кубиках встречались фразы из шести иероглифов, соответствующих шести слогам – такие как 南無分身諸仏 наму бунсин сёбуцу («Слава всем воплощениям Будды») и 南無阿弥陀仏 наму амида буцу («Слава Будде Амида») [Асоби-но дайдзитэн, 1989. С. 73] 10.

В дальнейшем существенным развитием игр «винного приказа» – и в целом важным этапом развития культуры интеллектуального досуга – в самом Китае, а впоследствии и в культурах сопредельных стран стало формирование специфического вида развлечений в виде турниров по стихосложению во время сезонных церемоний любования цветущими или увядающими растениями, с обязательной декламацией поэтических строк и угощением вином. В отличие от шумных и откровенно развлекательных увеселений с использованием кубиков, карт, бирок, стрел и других атрибутов, такие церемонии носили культурообразующий характер, с высоким социальным и образовательным статусом участников и первоначально имели религиозно-культовое значение.

Нами были рассмотрены некоторые особенности ритуала и церемониального поведения в рамках традиции «винных / застольных приказов» в культурах стран Восточной Азии (Китай, Корея, Япония). Несмотря на откровенно развлекательный характер многих игр, сопровождающихся винопитием, нельзя не отметить и значительный духовный потенциал этих действ, который на протяжении многих столетий был обусловлен рядом их важнейших социальнокультурных функций, связанных с обрядовой деятельностью и религиозно-магическими практиками. Кроме того, здесь можно говорить и о традиции изысканного интеллектуального соперничества в области литературно-художественного творчества, всегда почитаемого на Востоке, а также об игровом поведении, сознательно продуцируемом в культурах Восточной Азии.

Пройдя до настоящего времени путь длиной почти в две тысячи лет, ритуалы и церемонии «винных приказов» прочно укрепились в этнической культуре Восточной Азии и стали ее полноправной частью, проникнув во многие области искусства и быта. Упоминания о них регулярно встречаются в классических историко-философских трудах и литературных произведениях, а связанные с ними сюжеты и образы до сих пор часто используются в произведениях прикладного искусства и современного дизайна. В настоящее время фрагменты развлечений «застольного приказа» воспринимаются обществом как важная часть традиционной культуры, что позволяет говорить о его устойчивости к негативным последствиям современных процессов глобализации и вестернизации.

Список литературы Игровые традиции и ритуальное винопитие в культуре народов Восточной Азии

- Арутюнов С. А. Напитки народов мира // Хмельное и иное. Напитки народов мира / Под ред. С. А. Арутюнова, Т. А. Ворониной. М.: Наука, 2008. С. 14-19.

- Войтишек Е. Э. Игровые традиции в духовной культуре стран Восточной Азии (Китай, Корея, Япония). Новосибирск, 2011. 312 с., 44

- Кейдун И. Б. Ритуал метания стрел в кувшин (к характеристике содержания конфуцианского трактата «Ли цзи») // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2014. Т. 13, вып. 4: Востоковедение. С. 199-206.

- Крюков М. В., Малявин В. В., Софронов М. В. Китайский этнос на пороге Средних веков. М.: Наука, 1979. 328 с.

- Курбанов С. О. Курс лекций по истории Кореи с древности до конца XX века. СПб.: Издво СПбГУ, 2002. 626 с.

- Кучера С. Р. Вино в культуре древнего Китая // История, культура и право Древнего Ки тая / Под ред. А. Р. Вяткина. М.: Наталис, ИВ РАН, 2012. С. 292-317.

- Gyeongiu National Museum. Seoul: Tongcheon Publishing Co., 2010. 215 p.

- Асоби-но дайдзитэн [遊び大事典 ] Энциклопедия игр / Под ред. Масуда Ясухиро. Токио: Токио сёсэки, 1989. T. 1. 975 с.

- Ма Гоцзюнь, Ма Шуюнь. Чжунго цзюлин дагуань [麻国钧, 麻淑云。中国酒令大观] Обзор китайских игр в «застольный приказ». Пекин: Бэйцзин чубаньшэ, 1993. 826 с.

- Ма Гоцзюнь, Ма Шуюнь. Чжунхуа чуаньтун юси дацюань [麻国钧, 麻淑云。中华传统游戏大全。北京:农村读物出版社 ] Все о китайских традиционных играх. Пекин: Нунцунь дуу чубаньшэ, 1990. 610 с.

- Миндзоку ю:ги дайдзитэн [民族遊戯大事典 ]. Энциклопедия этнических игр / Под ред. Т. Обаяси, Ю. Кисино, Ц. Согава, С. Ямасита. Токио: Тайсюкан сётэн, 1998. 792 с.

- Цзинь Сяомань. Чжунго цзюлин [金小曼。中国酒令 ] Китайская игра в «застольный приказ». Тяньцзинь: Тяньцзинькэсюэ цзишу чубаньшэ, 1991. 245 с.