Ихнофоссилии в отложениях Нибельской свиты Восточного Притиманья

Бесплатный доступ

Обращается внимание на проблематичные образования в нижнеордовикских отложениях Восточного Притиманья вскрытых бурением. Они отнесены к ихнофоссилиям рода Skolithos Haldeman. Сделан вывод об их значимости в качестве индикатора прибрежно-морского осадконакопления.

Восточное притиманье, нижний ордовик, нибельская свита, ихнофоссилии

Короткий адрес: https://sciup.org/149129026

IDR: 149129026

Текст научной статьи Ихнофоссилии в отложениях Нибельской свиты Восточного Притиманья

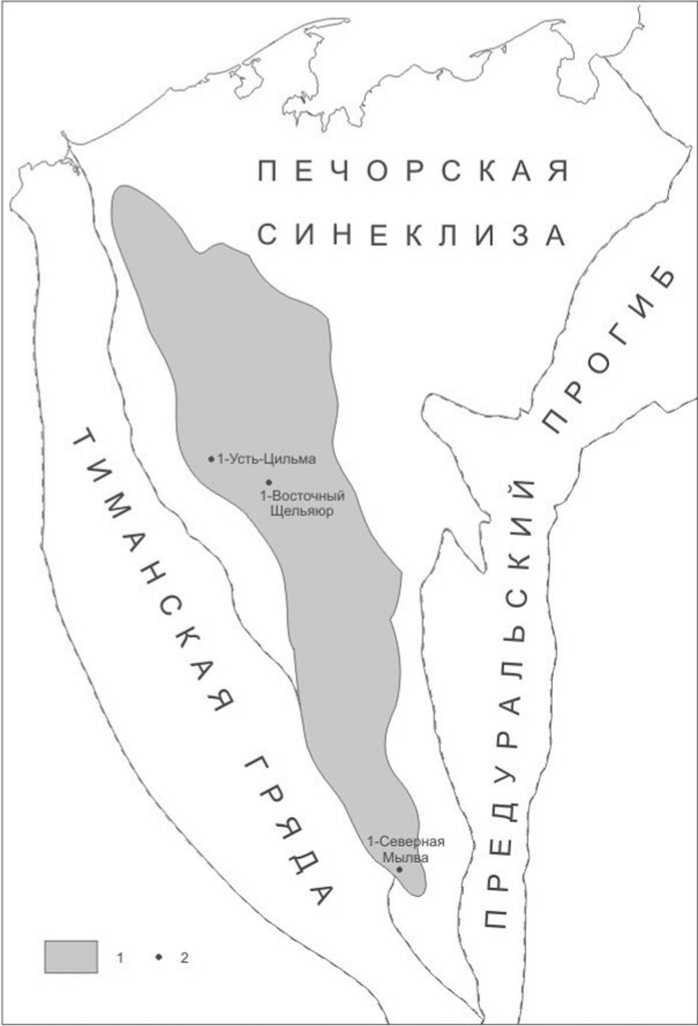

Отложения нижнего ордовика представляют собой самые древние породы осадочного чехла Восточного Притиманья (рис. 1). Их изучение было начато в сороковых годах прошлого века при бурении первых скважин в Верхнеижемском и Омра-Сойвинском поисковых районах. Впервые нижнеордовикские отложения здесь были выделены в 1949 г. З. И. Цзю под названиями красноцветной и подкрасноцветной толщ ижма-омринского комплекса, минералогическая характеристика которым была дана Г. С. Щербачен-ко [9]. Затем В. А. Калюжный [4] подтвердил схему расчленения этих отложений, предложенную З. И. Цзю, переименовав литологические толщи в свиты с географическими названиями: красноцветную — в нибельскую свиту, а подкрасноцветную — в седъёльскую.

Однако долгое время оставался дискуссионным вопрос о геологическом возрасте седъёльской и нибельской свит. Лишь относительно недавно на основании единичных палеонтологических находок был обоснован тремадокский возраст для отложений седъёльской свиты и аренигский возраст —нибельской [1, 5]. В соответствии с современной Международной стратиграфической шкалой [13], верхняя часть аренигского яруса отнесена к среднему ордовику, однако имеющиеся на сегодняшний день био- стратиграфические данные не позволяют решить вопрос о возрасте верхов нибель-ской свиты, поэтому она условно рассматривается в составе нижнего отдела ордовикской системы.

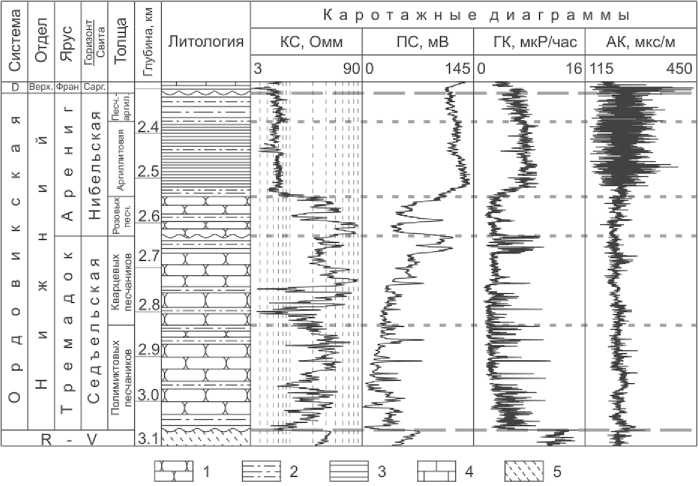

В наиболее полных разрезах, наблюдаемых в пределах Омра-Лузской седловины, нибельская свита традиционно рассматривается в объеме четырех красноцветных толщ (снизу вверх): розовых песчаников, аргиллитовой, песчано-аргиллитовой и песчано-алевролитовой [1, 3]. Первоначально базальные розовые песчаники относились к подкрасноцветной толще ижма-омринского комплекса. Нижняя часть аргиллитовой толщи содержит прослои тонкозернистых красноцветных алевритистых песчаников и алевролитов, по составу обломочной части схожих с песчаниками подстилающей толщи розовых песчаников. На территории Ижемской впадины верхняя песчано-алевролитовая толща отсутствует (рис. 2). Вероятно, она была здесь полностью размыта во время предфранского перерыва. Возраст свиты определен на основании находок в ее верхней части (песчано-аргиллитовая толща) брахио-под и конодонтов аренигского возраста, а также по перекрытию нибельской свиты карбонатно-терригенными отложениями кыкаельской свиты, охарактеризованной карадокскими конодонтами [5].

В ходе бурения первых скважин в Верхнеижемском и Омра-Сойвинском поисковых районах в отложениях ни-бельской свиты были отмечены своеобразные проблематичные образования. Впервые о них упоминает З. И. Цзю, описывая геологическое строение Вер-хнеижемского района. Он пишет, что рассматриваемые отложения «характеризуются наличием своеобразной текстуры — «песчаных столбиков», состоящих из карбонатных песчаников, диаметром от 3 мм до 10 мм, длиной от 60мм до 150 мм, которые, по-видимо-му, являются отпечатками пузырьков газа (С. 65)».1

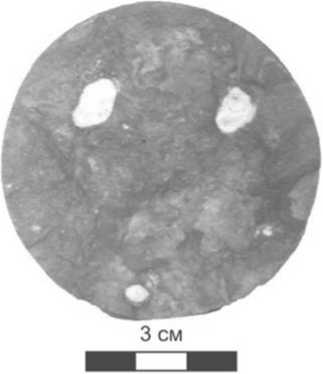

Несколько иную трактовку наблюдаемых образований предложила Г. И. Щербаченко. Она отмечает, что для низов аргиллитовой толщи нибельской свиты характерно повышенное содержание песчаников и алевролитов. «Это особенно характерно для нижней части горизонта, где часто белый алевролит расположен в виде столбиков, перпендикулярных общему наслоению породы. Длина таких столбиков значительная — несколько десятков сантиметров, диаметр обычно невелик — 2 — 5мм. Они напоминают ходы червей, которые, в результате деятельности последних, выполняются обесцвеченным песчаным материалом» (С. 25, рис. 3).2

Рис. 1. Нижнеордовикские отложения в Восточном Притиманье:

1 — область распространения; 2 — скважины

В. А. Калюжный описывает подобные проблематичные образования как из аргиллитовой толщи, так и из розовых песчаников основания нибельской свиты. «В средней части преобладающими породами являются песчаники мелкозернистые, сменяющиеся алевролитами с прослоями аргиллитов. Здесь же в пятнистых алевролитах встречаются участки розового песчаника, имеющие форму столбиков длиною 2—4 см (в видимой части), перпендикулярных общему наслоению породы. Природа их еще окон чательно не выяснена, возможно, что это ходы червей (?), выполненные песчаным материалом розового цвета... Аргиллиты, залегающие в алевролитах в виде прослоев от 0.2 до 0.8м, также содержат “столбики”розового песчаника» (С. 11).3

Однако в первой публикации, посвященной геологии ижма-омринского комплекса fiго-Восточного Притима-нья, автор не упоминает об этих загадочных телах, делая вывод о континентальных полупустынных условиях осадкона- копления подкрасноцветной и красноцветной толщ [4].

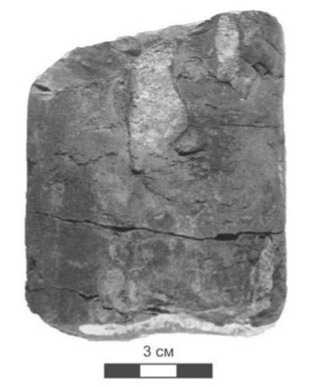

Последующие буровые работы в северной части Печорской синеклизы выявили хорошую сопоставимость нижнеордовикских отложений с разрезами fiго-Восточного Притиманья. Так, Т. И. Кушнарева, характеризуя аргиллитовую толщу нибельской свиты по данным бурения скв. 1–Усть-Цильма, констатирует, что «в аргиллитах постоянно встречаются следы илоедов, иногда в виде отпечатков, чаще в виде трубочек, пополненных глинистым, либо песчано-алевритовым материалом. В последнем случае они четко выделяются светлой розоватой окраской. Размер их 3—4мм в диаметре, длина — несколько сантиметров...

Состав пород и их визуальный облик хорошо согласуется с отложениями аргиллитового горизонта Юго-Восточного Притиманья. Обращает на себя внимание присутствие следов илоедов, что было отмечено на Нибеле, Нижней Омре и Северной Мылве» (С. 32, рис. 4).4 При этом следует отметить, что расстояние между скважинами 1–Усть-Цильма и 1–Северная Мылва составляет 400 км.

На основании приведенных описаний и изображений проблематичные структуры в отложениях нибельской свиты могут быть отнесены к ихнороду Skolithos Haldeman, 1840. Ходы Skolithos являются наиболее простыми в морфологическом отношении и довольно широко распространенными следами жизнедеятельности беспозвоночных организмов, обитающих в осадке. Они представлены вертикальными или несколько скошенными, обычно прямыми или слегка изогнутыми норками-трубками небольшой ширины. Трубки неразветв-ленные и располагаются в пласте параллельно друг другу и перпендикулярно плоскостям напластования. Стенки норок гладкие, неорнаментированные; входное отверстие простое или воронкообразное. Осадок, заполняющий норки, обычно массивный, не несущий следов переработки и, по-видимому, пассивно привнесен в норку, после того как она была покинута ее обитателем. Диаметр трубок 0.2—1.0 см. Горизонтальное сечение — круглое. Часто норки Skolithos довольно тесно расположены в пласте [6, 15, 16].

Происхождение трубок Skolithos трактовалось по-разному. Одно время

Рис. 2. Геолого-геофизическая характеристика нижнеордовикских отложений по скв. 1-Вос-точный Щельяюр: 1 — песчаники; 2 — алевролиты; 3 — аргиллиты, глины; 4 — известняки; 5 — метаморфические сланцы

Рис. 3. Пятна белого песчаника в красно-буром аргиллите. В породе песчаник расположен в виде вертикальных столбиков. Керн из скв. 6– Нибельская (инт. 1250.1—1260.5 м). Фото из отчета Г. И. Щербаченко (1949—1950 гг.)

Рис. 4. Следы роющих животных в аргиллитах нибельской свиты. Керн из скв. 1 Усть-Цильма (обр. 46/1, инт. 2252.6—2255.9 м).

Фото из отчета Т. И. Кушнаревой и др. (1962 г.)

их, как и многих других ихнофоссилий, относили к растительным остаткам. Считалось также, что они являются неорганическими образованиями и представляют собой следы поднимавшихся к поверхности осадка пузырьков газа. Рассматривались они и как кораллы, губки, следы сверления фолад и, наконец, как следы жизнедеятельности (норки обитания) червей-аннелид. В настоящее время последняя точка зрения стала общепринятой, хотя не исключено, что часть вертикальных норок, включаемых в этот ихнород, могла быть образована и другими животными. Стратиграфический интервал ихнорода Skolithos весьма значителен — с кембрия до современности. Например, они широко рас- пространены в нижнеордовикских отложениях Балтоскандии [6, 16].

Следы Skolithos , особенно если они находятся в монотонной ассоциации высокой плотности, характеризуют собой морские условия высокой гидродинамической энергии. Как правило, это чаще всего мелководные песчаные пляжи и бары, а также прибрежные песчаные равнины в приливно-отливной зоне. Ихнород Skolithos дал свое имя классической сколитовой ихнофации, располагающейся в прибрежной мелководной зоне с песчаными грунтами и высокой гидродинамической активностью [2, 6, 14].

Широкое распространение ихнофоссилий Skolithos в отложениях нибельской свиты позволяет сделать вывод о ее накоплении в условиях нарастающей морской трансгрессии. Процессы раннеордовикской седиментации в Восточном Притиманье определялись влиянием ин-грессий со стороны открытого океанического бассейна, постоянная или периодическая связь с которым существовала на северо-западе Печорской плиты (в современных координатах) [10].

Граница между седъёльской и нибель-ской свитами с долей условности может быть сопоставлена с эвстатическим по-зднетремадокским регрессивным событием Peltocare [12, 13]. В это время активизировались тектонические движения, вызвавшие возникновение расчлененного рельефа в пределах Палеотимана и накопление красноцветных толщ нибель-ской свиты в погружающемся Восточно-Притиманском прогибе. Наличие в толщах нибельской свиты выветрелой гальки метаморфических сланцев, высокая концентрация гидрооксидов железа и минералов титановой группы указывают на то, что эти породы накапливались в результате интенсивного разрушения Палеотимана [3]. По времени этот период совпал с заключительным этапом грампианской (финнмаркской) фазы каледонского цикла тектогенеза, во время которого происходило усиление горообразования в Британии, Скандинавии и Лахланской системе Австралии [8]. На этом же рубеже в Восточном Притима-нье, как и в разрезах Балтоскандии [7], происходит смена восстановительных геохимических обстановок окислительными.

В целом, нибельская свита представляет собой единый трансгрессивно-регрессивный циклит первого порядка, возможно обусловленный среднеарениг-ской трансгрессией (Middle Arenig Highstand) [13]. При этом толща розовых песчаников и аргиллитовая относятся к трансгрессивной части, а песчаноаргиллитовая и песчано-алевролитовая толщи — к регрессивной.

Толща розовых песчаников в основании нибельской свиты трансгрессивно налегает на отложения седъёльской свиты [10]. Для низов этой толщи характерно широкое развитие косой перекрестной слоистости, присущей отложениям потоков. Исключительно слабая сортировка терригенного материала свидетельствует о близости области размыва к области седиментации. Накопление нижней части розовых песчаников происходило в зоне аридного климата в континентально-лагунных условиях с устойчивым окислительным режимом при участии временных или постоянных потоков [3]. Однако появление в верхней

части толщи розовых песчаников сколитовой ихнофации, получившей особенно широкое распространение в базальной части аргиллитовой толщи, обогащенной песчано-алевролитовым материалом, маркирует возникновение пляжевых и мелководно-морских обстановок осадконакопления с активной гидродинамикой.

Этому выводу не противоречат результаты геофизических исследований в буровых скважинах. Для нижней части толщи розовых песчаников характерны пониженные значения собственной поляризации (ПС) и естественной радиоактивности (ГК) на каротажных диаграммах. Эти показатели возрастают вверх по разрезу, что свидетельствует об уменьшении зернистости пород. Подобная «колоколообразная» форма диаграммы ПС присуща прибрежным песчаникам трансгрессирующего моря [11]. При этом рассмотренные особенности строения толщи розовых песчаников и базальных отложений аргиллитовой толщи без существенных изменений прослеживаются по простиранию вдоль Тимана на расстоянии более 400 км.

При дальнейшем повышении уровня моря происходило накопление верхов аргиллитовой толщи, представленной неслоистыми аргиллитами. Учитывая их интенсивную биотурбацию, следует предположить замедленный характер седиментации в условиях слабого волнового воздействия.

Песчано-аргиллитовая и песчаноалевролитовая толщи нибельской свиты могут быть отнесены к трансгрессивно-регрессивному циклиту второго порядка с общей регрессивной направленностью. Перед началом накопления песчано-аргиллитовой толщи, вероятно, имело место понижение уровня моря, сменившееся вскоре новым подъемом и возникновением нормально-морских условий на северо-западе Восточного Притиманья, где в отложениях толщи отмечены глауконит и прослои карбонатов с остатками морской фауны. Отложения регрессивной песчано-алевролитовой толщи, завершающей разрез нибельской свиты, сохранились лишь в разрезе Омра-Луз-ской седловины.

В заключение надо отметить, что единичные находки остатков фауны, имеющей к тому же эндемичный характер, не позволяют однозначно решить все вопросы стратиграфии нижнеордовикских отложений Восточного Притиманья. На сегодняшнем уровне их изученности лишь анализ цикличности разреза, вызванной колебаниями относительного уровня моря, и выделение из суммарно- го сигнала его эвстатической компоненты позволит осуществить межбассейновую корреляцию и привязку к современной Международной стратиграфической шкале.

Список литературы Ихнофоссилии в отложениях Нибельской свиты Восточного Притиманья

- Белякова Л. Т. Стратиграфические подразделения Ижма-Омринского комплекса // Стратиграфия и литология нефтегазоносных отложений Тимано-Печорской провинции. Л.: ВНИГРИ, 1988. С. 17-21.

- Вялов О. С. Следы жизнедеятельности организмов и их палеонтологическое значение. Киев: Наукова думка, 1966. 220 с.

- Журавлев В. С., Зарх В. П., Кушнарева Т. И. Стратиграфическое положение и условия формирования досилурийских отложений осадочного чехла Печорской впадины // Бюл. МОИП. Отд. геол., 1967. Т. 42. Вып. 6. С. 5-15.

- Калюжный В. А. Характеристика отложений Ижма-Омринского комплекса и связанные с ними проявления нефтегазоносности // Геология и нефтеносность Тимано-Печорской провинции. Л., 1959. С. 164-171. (Тр. ВНИГРИ; Вып. 133).

- Мельников С. В. Конодонты ордовика и силура Тимано-Североуральского региона. СПб.: ВСЕГЕИ, 1999. 136 с.