Ихтиофауна амурских притоков на территориях с различной степенью антропогенного влияния (на примере рек Еврейской автономной области)

Автор: Бурик Виталий Николаевич

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Зоология

Статья в выпуске: 1, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены вопросы интерпретации данных карты антропогенной нагрузки Международного информационного центра наук о Земле (CIESIN) и индекса Антропогенного воздействии для бассейна среднего Амура на территории Еврейской автономной области. Охарактеризованы аспекты антропогенного воздействия на ихтиофауну рек области. Впервые приведены данные по процентному содержанию участков с различным индексом антропогенного воздействия для русел и поймы ряда рек региона. В статье приведён таксономический состав ихтиофауны рек Забеловка, Тунгуска, Урми, Бира - левых притоков р. Амур. Проведено сравнение плотности популяций в ихтиофауне этих рек, определение уровня биоразнообразия по индексу Шеннона (H) и степени видовой общности по коэффициенту Жаккара (К). Даны примеры выявления количественных и качественных различий ихтиофауны бассейнов рек, различающихся степенью антропогенной нагрузки. Данные являются новыми для региона и приводятся впервые.

Антропогенное воздействие, ихтиофауна, вид, река, бассейн

Короткий адрес: https://sciup.org/146116686

IDR: 146116686 | УДК: 59:597(571.621)

Текст научной статьи Ихтиофауна амурских притоков на территориях с различной степенью антропогенного влияния (на примере рек Еврейской автономной области)

Введение. Одной из важных качественных характеристик территориальных экосистем и природной среды в целом является биоразнообразие. Биоразнообразие наземных и водных экосистем напрямую зависит как от природных средовых, так и от антропогенных факторов. Глобальным фактором, обусловливающим экологические процессы на планете наравне с климатическими тенденциями, геологическими силами, астрономическими изменениями является и антропогенное воздействие. В процессе изучения ихтиологического разнообразия пойменных водоёмов

’ Работа выполнена при финансовой поддержке программы научных исследований ДВО РАН «Дальний Восток» (2015 г.).

Среднеамурской низменности нами проводились исследования участков бассейна среднего Амура с различной степенью антропогенной нагрузки (Бурик, 2014).

Ихтиологические исследования, проводимые нами в 2001 -2015 гг. на территории Еврейской автономной области (ЕАО), показали, что антропогенное влияние в виде непосредственного промыслового пресса, а также иных форм воздействия на водоёмы и окружающую их территорию, является значимым фактором как для количественных, так и для качественных характеристик разнообразия ихтиофауны при прочих равных условиях (Бурик, 2013).

В данной работе представлены результаты анализа приуроченности водоёмов области к территориям с различной степенью воздействия антропогенных факторов, состав ихтиофауны и индексы, характеризующие ихтиологическое разнообразие ряда водоёмов ЕАО.

Материалы и методика. В качестве исходных параметров антропогенной нагрузки на исследуемую территорию взяты данные интерактивной глобальной карты Антропогенного Воздействия (Human Footprint (HF), созданной в Колумбийском университете объединёнными силами Общества Сохранения Дикой Природы (WCS) и Международного Информационного Центра Наук о Земле (CIESIN) (Global Human Footprint (Geographic), v2, 1995-2004).

Составителями карты Антропогенного Воздействия (Human Footprint (HF) использовались материалы ряда баз данных национальных (США) и международных организаций (Международного Центра Тропического Сельского хозяйства (СТАТ), Европейской комиссии Объединённого научно-исследовательского центра (JRC) Глобального Мониторинга Растительности (GVM) и др.).

Карта учитывает широкий спектр показателей антропогенного воздействия на дикую природу (Sanderson et al., 2002). Данные карты представлены в формате географической системы координат 30градусной размерной сетки, в 1-километровом масштабе. Расчёт индексов Антропогенного влияния и Антропогенного воздействия произведён посредством наложения значений ряда факторов, влияющих на экосистемы: распределение народонаселения, урбанизация, дороги, судоходные реки и виды использования пахотной земли. Объединенное показателей этих факторов даёт индекс Антропогенного влияния (Human Influence Index (НИ). В свою очередь, данный индекс, нормализованный по глобальным биомам, представляет набор данных для определения Антропогенного воздействия (Human Footprint (HF) (Mayell, 2002). Шкала индекса Антропогенного воздействия ранжируется от 1 до 100 баллов, для каждого биома (степей, тропических лесов, умеренных широколиственных лесов и т.п.) за единицу берётся свой уровень минимальной антропогенной нагрузки.

Предварительно нагрузка в баллах по степени освоенности территории рассчитывалась по восьми критериям, составившим слои карты, при объединении давшим интегральный показатель Индекса Антропогенного Влияния (Human Influence Index (НИ). Это критерии:

-

- Влияние плотности населения (для десяти градаций плотности);

-

- Влияние железных дорог (ближе или дальше 2 км);

-

- Влияние крупных автомагистралей (менее 2 км, от 2 до 15 км, дальше 15 км);

-

- Влияние судоходных рек (ближе или дальше 15 км);

-

- Влияние близости побережий (ближе или дальше 15 км);

-

- Влияние постоянного яркого ночного освещения (для четырёх градаций освещённости);

-

- Степень урбанизации (в зоне населённых пунктов и в радиусе ночного освещения близ них);

Отдельно рассматривались категории влияния на растительный покров для городских территорий, зон орошаемого земледелия, зон неорошаемого земледелия, других типов покрова, включая леса, тундру, пустыни и др. (Global Human Footprint (Geographic), v2, 1995— 2004).

Суммарный балл Антропогенного Влияния (НИ) по восьми переменным оценивается по шкале от 0 до 64. В дальнейшем при нормализации индекса Антропогенного Влияния относительно 15-ти распространённых на планете биомов, принятых в номенклатуре Всемирного фонда дикой природы, расчисляются баллы индекса Антропогенного Воздействия (Human Footprint (HF) (Scott M., 2003).

Баллы антропогенного воздействия рассчитываются по формуле:

(A-Amin)(Amax-Amin) .

Z = -------- —------------ + A min

(У max - У min)

где:

Z = Оценка антропогенного воздействия HF

X = Оценка антропогенного влияния НИ, приходящегося на биом Xmin = Минимальное антропогенное влияния НИ в биоме Хтах = Максимальное антропогенное влияние НИ в биоме Ymin = Минимальное антропогенное влияние НИ на Земле (0) Утах = Максимальное антропогенное влияние НИ на Земле (64)

При нормализации шкалы данных в пределах каждого биома минимальные значения НИ = 0, а максимальные - 100.

Методами ихтиологических исследований являлись полевые маршрутные и стационарные наблюдения, ихтиологические ловы ставными сетями, ловушками и др.; обработка и использование литературных данных, ведомственных материалов. Производились статистическая и компьютерная обработка, анализ материалов.

Ихтиологические сборы проводились по стандартным методикам (Правдин, 1966). Для видового описания использовались определитель и каталоги круглоротых и рыб России и бассейна р. Амур (Богуцкая, Насека, 2004; Веселов, 1977; Новомодный, 2011).

Сравнение уровня разнообразия ихтиофауны в исследуемых бассейнах проводили используя индекс Шеннона (Протасов, 2002): Н = — ^ Pi log 2 Pj где pi - отношение частоты встречаемости каждого i-Z=1

ого из п видов в выборке к общему количеству рыб в выборке.

Для выявления степени сходства видового состава ихтиофауны пойменных водоёмов, исследованных локальных бассейнов, использовали формулу общности Жаккара (Плохинский, 1970): К = С х 100 / (А + В) — С, где А — число видов рыб в ихтиофауне первого бассейна А; В - число видов в ихтиофауне сравниваемого бассейна В; С - число видов, общих для обоих бассейнов; К - коэффициент общности (индекс Жаккара), выражаемый в процентах.

В ходе исследований ихтиофауны рек на территории ЕАО в 2001—2014 гг. наибольшее внимание уделялось изучению ихтиофауны р. Тунгуска, нижнего течения р. Урми, среднего и нижнего течения р. Бира, р. Биджан, р. Забеловка.

Результаты и обсуждение. В результате ихтиологических исследований, проводимых на территории ЕАО с 2001 г. определены основные экологические абиотические и биотические факторы, оказывающие существенное влияние на состав и плотность ихтиофауны водоёмов области: скорость течения реки, как непосредственный физический фактор и фактор, влияющий на состав и количество водной биоты; ширина русла, связанные с ней площади кормовых и нерестовых участков; ширина поймы и наличие пойменных водоёмов; удалённость участков или отдельных водоёмов от русла Амура. Дополнительным значимым для ихтиофауны бассейна Амура фактором выступает фактор антропогенного воздействия. Он многомерен, так как имеет прямые и опосредованные аспекты воздействия. К прямым аспектам антропогенного воздействия на ихтиофауну относятся рыбный промысел, браконьерство и уничтожение местообитаний. К опосредованным воздействиям относятся различные типы загрязнения и иные негативные изменения среды обитания рыб вследствие деятельности человека.

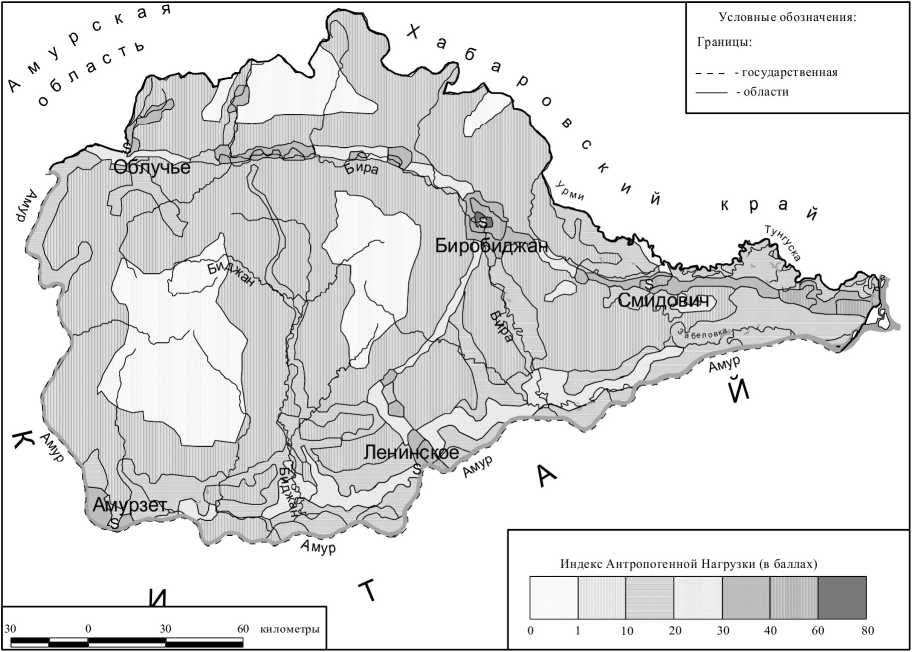

Рис. Зоны с различным индексом Антропогенного воздействия (Human Footprint (HF) на территории Еврейской автономной области

Нами были проанализированы, согласно карте индекса Антропогенного воздействия, местоположения участков среднего Амура и ряда его левых притоков - значимых водотоков ЕАО в зонах с различной антропогенной нагрузкой (табл.).

Наиболее явным прямым негативным воздействием человека на состояние популяций промысловых рыб может являться перелов производителей этих видов на старших возрастах (Бурик, 2007). Из-за паводкового режима Амура, высыхания и промерзания мелких пойменных водоёмов, для возрастной динамики популяций многих амурских рыб характерна большая смертность на ранних возрастах. В результате этого ежегодное пополнение стада составляет небольшой процент от общей величины, увеличивается число возрастных групп. Для популяций таких рыб нормальная численность на старших возрастах восстанавливается медленно (Никольский, 1956). При недостатке механизмов регуляции промысла перелов рыб старших возрастов, наиболее крупных и плодовитых особей, возникающий в связи с браконьерским ловом, грозит значительным снижением численности и трудностями воспроизводства стада.

Факторы антропогенного воздействия на биомы, учтённые в рассматриваемой нами карте Human Footprint (HF), влияют на водоёмы и их ихтиофауну как напрямую (степень доступности для браконьерства и разрушения местообитаний), так и опосредованно (нарушение естественных биоритмов и жизненных циклов популяций и особей вследствие деятельности человека) (Аношкин, 2011; Бурик, 2014).

За период ихтиологических исследований из обитающих в амурском бассейне 128 видов рыб в водоёмах Еврейской автономной области зарегистрировано 92 вида, которые относятся к 66 родам, 22 семействам, 12 отрядам. Это составляет 72 % видового разнообразия достоверно обитающих в бассейне р. Амур рыб (Бурик, 2008; Новомодный, 2011). В ходе анализа данных нами было проведено наложение карты Антропогенного Воздействия на карту основных водотоков ЕАО (рис.).

По результатам интерпретации карты индекса Антропогенного воздействия на территории, по которым протекают реки области, наглядно показано, что наибольший процент территорий с низкой антропогенной нагрузкой (от 0 до 10 баллов) находится в таёжных верховьях горных рек. Долинные редколесья, пойменные луга и болота, неосвоенные пахотным сельским хозяйством, обычно имеют индекс антропогенной нагрузки не выше 20 баллов, а индекс нагрузки на берега рек, примыкающих к сельскохозяйственным угодьям, может равняться 30 баллам.

В сопоставлении данных по ихтиологическому разнообразию участков амурского бассейна, различающихся по антропогенной нагрузке, но сходных биотопически, ряд существенных различий был выявлен нами на примере пойменных биотопов р. Забеловка и системы рек Тунгуска - Урми.

В ходе исследований выявлен таксономический состав ихтиоценозов пойменных водоёмов двух участков амурского бассейна, различающихся по гидрологическому режиму и степени антропогенной нагрузки. Бассейн реки Забеловка находится на территории с индексом антропогенного воздействия до 20 баллов, незначительная часть бассейна рядом с автотрассой (5%) - в зоне с индексом до 30 баллов. Пойма р. Тунгуска и низовий р. Урми попадает в зоны антропогенного воздействия более широкого спектра - от 10 до 80 баллов. Выявленный видовой состав ихтиофауны бассейна р. Забеловка и прилежащей поймы р. Амур включает 46 видов рыб, представителей 34 родов, 11 семейств, 6 отрядов (Бурик, 2009).

Таблица

Степень антропогенной нагрузки на реки Еврейской автономной области

|

Участки p. Амур и реки EAO |

Процентное соотношение участков течения рек с различным индексом антропогенного воздействия (в баллах) |

||||||

|

ДО 1 |

ДО 10 |

до 20 |

до 30 |

до 40 |

до 60 |

до 80 |

|

|

Амур, с. Радде - с. Пашково |

70% |

30% |

|||||

|

Амур, Хинганское сужение |

50% |

50% |

|||||

|

Амур, с. Союзное - с. Нагибово |

30% |

30% |

40% |

||||

|

Амур, с. Нагибово - с. Ленинское |

30% |

70% |

|||||

|

Амур, с. Ленинское - с. Нижнеленинское |

50% |

50% |

|||||

|

Амур, с. Нижнеленинское -с.Владимировка |

60% |

40% |

|||||

|

Амур, с. Владимировка - устье р. Тунгуски |

50% |

50% |

|||||

|

Хинган |

3% |

40% |

30% |

15% |

7% |

5% |

|

|

Помпеевка |

35% |

65% |

|||||

|

Большая Самара |

33% |

34% |

30% |

3% |

|||

|

Малая Самарка |

27% |

50% |

20% |

3% |

|||

|

Осиновка |

73% |

27% |

|||||

|

Кулёмная |

65% |

35% |

|||||

|

Добрая |

40% |

50% |

10% |

||||

|

Большой Таймень |

60% |

38% |

2% |

||||

|

Дитур |

95% |

5% |

|||||

|

Унгун |

15% |

80% |

5% |

||||

|

Биджан |

20% |

20% |

55% |

5% |

|||

|

Малая Бира |

5% |

40% |

45% |

10% |

|||

|

Кульдур |

20% |

40% |

40% |

||||

|

Сутара |

80% |

20% |

|||||

|

Икура |

10% |

45% |

5% |

15% |

15% |

10% |

|

|

Бира |

33% |

35% |

15% |

10% |

5% |

2% |

|

|

Забеловка |

95% |

5% |

|||||

|

Ин |

15% |

15% |

40% |

27% |

3% |

||

|

Урми |

60% |

20% |

20% |

||||

|

Тунгуска |

65% |

10% |

10% |

10% |

5% |

||

КЛАСС OSTEICHTHYES - КОСТНЫЕ РЫБЫ

Отряд Salmoniformes (Лососеобразные)

Семейство Salmonidae (Лососевые): Oncorhynchus keta (Walbaum, 1792) - кета.

Семейство Coregonidae (Сиговые): Coregonus ussuriensis (Berg, 1906) - сиг уссурийский (амурский).

Отряд Esociformes (Щукообразные)

Семейство Esocidae (Щуковые): Esox reichertii (Dybowski, 1869) -амурская щука.

Отряд Cypriniformes (Карпообразные)

Семейство Cyprinidae (Карповые): Cuprinus carpio haemotopterus (Temminck et Schlegel, 1846) - амурский сазан, Carassius gibelio (Bloch,

1782) - карась серебряный, Leuciscus waleckii (Dybowski, 1869) -амурский язь (чебак), Rhodeus amurensis (Vronsky, 1967) - амурский горчак, Acanthorhodeus asmussii (Dybowski, 1872) - колючий горчак, Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844) - белый амур, Phoxinus percnurus mantschuricus (Berg, 1907) - маньчжурский озерный гольян, Phoxinus czekanowskii (Dybouwski, 1869) - гольян Чекановского, Phoxinus lagowskii (Dybouwski, 1869) - гольян Лаговского, Phoxinus oxycephalus (Sauvage, Dabry de Thiersant, 1874) - китайский гольян, Pseudaspius leptocephalus (Pallas, 1776) - амурский плоскоголовый жерех, Hemibarbus maculatus (Bleeker, 1871) - пёстрый конь, Hemibarbus labeo (Pallas, 1776) - конь-губарь, Abbottina rixularis (Basilewsky, 1855) - речная абботина, амурский лжепескарь, Gnathopogon strigatus (Regan, 1908) - чебаковидный (маньчжурский) пескарь, Pseudorasbora parxa (Temminck et Schlegel, 1846) - амурский чебачёк, Saurogobio dabryi (Bleeker, 1871) - ящерный (длиннохвостый) пескарь, Squalidus chankaensis (Dybouwski, 1872) - ханкинский (уссурийский) пескарь, Xenocypris agrentea (Basilewsky, 1855) -амурский подуст-чернобрюшка, Parabramis pekinensis (Basilewsky, 1855) - белый амурский лещ, Chanodichthys erythropterus (Basilewsky, 1855) - верхогляд, Chanodichthys (Erythr о culler) mongolicus (Basilewsky, 1855) - монгольский краснопёр, Culler alburnus (Basilewsky, 1855) - уклей, Hemiculter lucidus (Dybouwski, 1872) -востробрюшка обыкновенная (уссурийская), Hemiculter leucisculus (Basilewsky, 1855) - востробрюшка корейская, Elopichthys bambusa (Richardson, 1845) - желтощёк, Opsariichthys bidens (Gunter, 1873) -китайская трегубка, Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844) -толстолоб (белый толстолобик), Aristichthys nobilis (Richardson, 1845) -пёстрый толстолобик.

Семейство Cobitidae (Вьюновые): Misgurnus nikolskyi (Интересова и др., 2010) - вьюн Никольского, Misgurnus mohoity (Dybowski, 1868) -змеевидный вьюн, Cobitis melanoleuca (Nichols, 1925) - сибирская щиповка, Cobitis lutheri (Rendahl, 1935) - щиповка Лютера.

Отряд Siluriformes (Сомообразные)

Семейство Bagridae (Косатковые): Pelteobagrus fulxidraco (Richardson, 1846) - китайская косатка-скрипун, Pelteobagrus mica (Gromov, 1970) - косатка-крошка, Pelteobagrus brashnikovi (Berg, 1907) - косатка Бражникова, Pseudobagrus ussuriensis (Dybowski, 1872) -уссурийская косатка, косатка-плеть.

Семейство Siluridae (Сомовые): Silurus asotus (Linnaeus, 1758) -амурский сом, Silurus soldatovi (Nikolsky et Soin, 1948) - com Солдатова.

Отряд Scorpaeniformes (Скорпенообразные)

Семейство Cottidae (Керчаковые, или Рогатковые): Mesocottus haitej (Dybowski, 1869) - амурская широколобка.

Отряд Perciformes (Окунеобразные)

Семейство Percichthyidae (Перцихтовые): Siniperca chuatsi (Basilewsky, 1855)-ауха.

Семейство Odontobutidae (Головешковые): Perccottus glenii (Dybowski, 1877) - ротан-головёшка.

Семейство Channidae (Змееголовые): Channel argus (Cantor, 1842) -змееголов.

В сходных по природным условиям пойменных водоёмах низовий рек Урми и Тунгуска (медленные протоки, заливы, проточные озёра) -35 видов рыб, представителей 29 родов, 9 семейств, 5 отрядов (Бурик, 2013).

Отряд Salmoniformes (Лососеобразные)

Семейство Coregonidae (Сиговые): Coregonus ussuriensis (Berg, 1906) - сиг уссурийский (амурский).

Отряд Esoxiformes (Щукообразные)

Семейство Esocidae (Щуковые): Esox reichertii (Dybowski, 1869) -амурская щука.

Отряд Cypriniformes (Карпообразные)

Семейство Cyprinidae (Карповые): Cuprinus carpio haemotopterus (Temminck et Schlegel, 1846) - амурский сазан, Carassius gibelio (Bloch, 1782) - карась серебряный, Acanthorhodeus asmussii (Dybowski, 1872) -колючий горчак, Rhodens sericeus (Pallas, 1776) - обыкновенный амурский горчак, Leuciscus waleckii (Dybowski, 1869) - амурский язь (чебак), Opsariichthys bidens (Gunter, 1873) - китайская трегубка, Chanodichthys erythropterus (Basilewsky, 1855) - верхогляд, Gutter alburnus (Basilewsky, 1855) - уклей, Hemiculter leucisculus (Basilewsky, 1855) - корейская востробрюшка, Hemiculter lucidus (Dybouwski, 1872) - уссурийская востробрюшка, Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844) - белый толстолобик, Xenocypris agrentea (Basilewsky, 1855) - амурский подуст-чернобрюшка, Phoxinus perenurus mantschuricus (Berg, 1907) - маньчжурский озерный гольян, Phoxinus lagowskii (Dybouwski, 1869) - гольян Лаговского, Phoxinus oxycephalus (Sauvage, Dabry de Thiersant, 1874) - китайский гольян, Hemibarbus maculatus (Bleeker, 1871) - пёстрый конь, Hemibarbus labeo (Pallas, 1776) - конь-губарь, Gobio cynocephalus (Dybouwski, 1869) -амурский обыкновенный пескарь, Saurogobio dabryi (Bleeker, 1871) -ящерный (длиннохвостый) пескарь, Sarcocheilichthys sinensis (Bleeker, 1871) - пескарь-лень, Pseudorasbora parva (Temminck et Schlegel, 1846) - амурский чебачёк, Squalidus chankaensis (Dybouwski, 1872) -ханкинский (уссурийский) пескарь, Pseudaspius leptocephalus (Pallas, 1776) - амурский плоскоголовый жерех.

Семейство Cobitidae (Вьюновые): Misgurnus nikolskyi (Интересова и др., 2010) - вьюн Никольского, Cobitis melanoleuca (Nichols, 1925) -сибирская щиповка, Cobitis lutheri (Rendahl, 1935) - щиповка Лютера.

Отряд Siluriformes (Сомообразные)

Семейство Bagridae (Косатковые): Pelteobagrus fulvidraco (Richardson, 1846) - китайская косатка-скрипун, Pelteobagrus mica (Gromov, 1970) - косатка-крошка, Pseudobagrus ussuriensis (Dybowski, 1872) - уссурийская косатка, косатка-плеть.

Семейство Siluridae (Сомовые): Silurus asotus (Linnaeus, 1758) -амурский сом, Silurus soldatovi (Nikolsky et Soin, 1948) - com Солдатова.

Отряд Perciformes (Окунеобразные)

Семейство Percichthyidae (Перцихтовые): Siniperca chuatsi (Basilewsky, 1855) -ayxa.

Семейство Odontobutidae (Головешковые): Perccottus glenii (Dybowski, 1877) - ротан-головёшка.

Семейство Channidae (Змееголовые): Channa argus (Cantor, 1842) -змееголов.

В сообществах этих двух территорий наблюдается значительная видовая общность, коэффициент общности Жаккара здесь равен К = 68,75%. Разница в представленности видов, родов и семейств рыб, выявленная в ходе наших исследований в двух бассейнах, объясняется, в основном, более низкой плотностью популяции рыб пойменных водоёмов бассейна р. Тунгуска. В некоторые периоды отношение между плотностью рыб здесь и в бассейне р. Забеловка составляет 1 : 4 и менее. Индекс Шеннона на двух участках бассейнов в многоводный благоприятный для рыб период различается незначительно (Н = 2,204 для бассейна Забеловки и Н = 2,290 для бассейна Тунгуски в 2004 г.). Заметно сильное падение индекса Шеннона для бассейна р. Забеловка при обмелении в 2007 г. (Н = 1,611). На участке бассейна р. Тунгуска, менее подвергшемуся обмелению, в 2007 г. падение индекса Шеннона незначительно (Н = 2,042).

В пойме среднего и нижнего течения р. Бира, где индекс Антропогенного Воздействия составляет от 20 до 80 баллов, ихтиофауна также характеризуется значительно меньшим разнообразием, чем в пойме реки Забеловки. В пойменных водоёмах среднего течения р. Бира отмечено 26 видов рыб и рыбообразных, представителей 23 родов, 8 семейств, 6 отрядов.

КЛАСС CEPHALASPIDOMORPHI (PETROMIZONTES) -МИНОГИ

Отряд Petromyzoniformes (Миногообразные)

Семейство Petromyzonidae (Миноговые): Lethenteron reissneri (Dybowski, 1869) - ручьевая минога.

КЛАСС OSTEICHTHYES - КОСТНЫЕ РЫБЫ

Отряд Esoxiformes (Щукообразные)

Семейство Esocidae (Щуковые): Esox reichertii (Dybowski, 1869) -амурская щука.

Отряд Cypriniformes (Карпообразные)

Семейство Cyprinidae (Карповые): Cuprinus carpio haemotopterus (Temminck et Schlegel, 1846) - амурский сазан, Carassius gibelio (Bloch, 1782) - карась серебряный, Acanthorhodeus asmussii (Dybowski, 1872) -колючий горчак, Rhodeus sericeus (Pallas, 1776) — обыкновенный амурский горчак, Rhodeus amurensis (Vronsky, 1967) - амурский горчак, Rhodeus ocellatus (Kner, 1866) - глазчатый горчак, Phoxinus percnurus mantschuricus (Berg, 1907) - маньчжурский озерный гольян, Phoxinus lagowskii (Dybouwski, 1869) - гольян Лаговского, Leuciscus waleckii (Dybowski, 1869) - амурский язь (чебак), Opsariichthys bidens (Gunter, 1873) - китайская трегубка, Hemiculter leucisculus (Basilewsky, 1855) - корейская востробрюшка, Xenocypris macrolepis (Bleeker, 1871) - амурский подуст-чернобрюшка, Hemibarbus labeo (Pallas, 1776) -конь-губарь, Gobio cynocephalus (Dybouwski, 1869) - амурский обыкновенный пескарь, Pseudorasbora parva (Temminck et Schlegel, 1846) - амурский чебачёк, Squalidus chankaensis (Dibouwski, 1872) -ханкинский (уссурийский) пескарь, Gnathopogon strigatus (Regan, 1908) - чебаковидный (маньчжурский) пескарь.

Семейство Cobitidae (Вьюновые): Misgurnus nikolskyi (Интересова и др., 2010) - вьюн Никольского, Cobitis melanoleuca (Nichols, 1925) -сибирская щиповка.

Отряд Siluriformes (Сомообразные)

Семейство Bagridae (Косатковые): Pelteobagrus fulvidraco (Richardson, 1846) - китайская косатка-скрипун.

Семейство Siluridae (Сомовые): Silurus asotus (Linnaeus, 1758) -амурский сом.

Отряд Gasterosteifonnes (Колюшкообразные)

Семейство Gasterosteidae (Колюшковые): Pungitius sinensis (Guichenot, 1869) - китайская колюшка.

Отряд Perciformes (Окунеобразные)

Семейство Odontobutidae (Головешковые): Perccottus glenii (Dybowski, 1877) - ротан-головёшка.

Семейство Channidae (Змееголовые): Channa argus (Cantor, 1842) -змееголов.

Коэффициент видовой общности Жаккара между ихтиофауной участка амурской поймы в районе р. Забеловка и пойменных водоёмов р. Бира составляют: К = 42,86%. По нашим предположениям, на ихтиологическое разнообразие этих рек, кроме природных факторов

(удалённость от русла р. Амур, меньшие площади пойменных водоёмов и др.) в значительной мере влияет антропогенный фактор.

Значительно ниже по сравнению с р. Забеловка ихтиологическое разнообразие притока р. Бира — малой равнинной реки Икура. Здесь нами отмечено 22 вида рыб, представителей 20 родов, 8 семейств, 5 отрядов. Река протекает по территориям, на 90% имеющим индекс Антропогенного Воздействия от 20 до 80 баллов. Значительная часть русла проходит по территории г. Биробиджан.

Заключение. Закономерно, что наибольшая антропогенная нагрузка приходится на участки водотоков, проходящие через города, селения, авто- или железнодорожные магистрали, либо в непосредственной близости от них. Влияние различных антропогенных факторов на ихтиоценозы и различные виды рыб специфично. В данном случае мы говорим лишь об уровне антропогенного воздействия в целом на тот либо иной участок бассейна.

Сравнение бассейнов с разной степенью антропогенного воздействия в наших исследованиях выявило низкие качественные и значительные количественные различия в биоразнообразии ихтиоценозов. Существенная разница в плотности популяций рыб на участках речных бассейнов рек Забеловка, Урми, Тунгуска, и нижнего течения р. Бира при сходстве их биоценозов может быть обусловлена как природными факторами (морфология поймы, гидрологический и температурный режимы), так и антропогенной нагрузкой (рыболовство), существенно превышающей в бассейнах рек Тунгуска, Урми, Бира нагрузку на ихтиоценоз в бассейне р. Забеловка.

Перспективная задача исследований определить как можно точнее механизмы антропогенного влияния на ихтиофауну рек области, выявить корреляции между степенью воздействия различных антропогенных факторов и количественными, а также качественными характеристиками популяций рыб.

FISH FAUNA OF THE AMUR TRIBUTARIES IN THE AREAS

WITH VARIOUS ANTHROPOGENOUS INFLUENCE (AN EXAMPLE OF THE RIVERS OF THE JEWISH AUTONOMOUS REGION, RUSSIA)

Бурик В.Н. Ихтиофауна амурских притоков на территориях с различной степенью антропогенного влияния (на примере ре Еврейской автономной области) /В.Н. Бурик // Вести. ТвГУ. Сер.: Биология и экология. 2017. № 1. С. 110-113.

Список литературы Ихтиофауна амурских притоков на территориях с различной степенью антропогенного влияния (на примере рек Еврейской автономной области)

- Аношкин А.В. 2011. Типы пойменно-русловых комплексов рек Еврейской автономной области с точки зрения их устойчивости к антропогенной нагрузке//Региональные проблемы. № 14 (2). С. 82-86.

- Бурик В.Н. 2007. Массовые виды промысловых карповых заказника «Забеловский»//Региональные проблемы. № 8. С. 121-127.

- Бурик В.Н. 2008. Ихтиофауна Еврейской автономной области//Региональные проблемы. № 10. С. 68-75.

- Бурик В.Н. 2009. Изменение состава ихтиофауны биоценозов реки Забеловка//Региональные проблемы. № 12. С. 46-49.

- Бурик В.Н. 2013. Ихтиологическое разнообразие пойменных водоёмов Среднеамурской низменности (на примере поймы рек Амур, Забеловка, Урми, Тунгуска)//Региональные проблемы, № 16 (1). С. 55-61.

- Бурик В.Н. 2014. Антропогенное воздействие на водоёмы Еврейской автономной области и их ихтиофауну//Региональные проблемы. № 17 (2). С. 55-59.

- Богуцкая Н.Г., Насека А.М. 2004. Каталог бесчелюстных и рыб пресных и солоноватых вод России с номенклатурными и таксономическими комментариями. М.: Товарищество научных изданий КМК. 389 с.

- Веселов Е.А. 1977. Определитель пресноводных рыб фауны СССР. М.: Просвещение. 238 с.

- Никольский Г.В. 1956. Рыбы бассейна Амура. М.: Наука. 551 с.

- Новомодный Г.В. 2011. Рыбы Амура//http://tinro.khv.ru/amurfishes/amurfishes.htm.

- Правдин И.Ф. 1966. Руководство по изучению рыб. М.: Пищ. пром. 165 с.

- Плохинский Н.А. 1970. Биометрия. М.: Изд-во МГУ. 367 с.

- Протасов А.А. 2002. Биоразнообразие и его оценка. Концептуальная диверсикология. Изд-во Института гидробиологии НАН Украины, Киев, 105 с.

- Global Human Footprint (Geographic), v2 (1995 -2004)//Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). http://sedac.ciesin.org/data/set/wildareas-v2-human-footprint-geographic

- Mayell H., 2002. ‘Human Footprint’ Seen on 83 Percent of Earth’s Land. National Geographic News. URL: http://news.nationalgeographic.com/news/2002/10/1025_021025_HumanFootprint.html

- Sanderson E.W., Jaiteh M., Levy M.A., Redford K.H., Wannebo A.V., Woolmer G. 2002. The Human Footprint and The Last of the Wild.BioScience. V. 52(10). P. 891-904.

- Scott M. 2003. The Human Footprint. NASA Earth Science Enterprise Data and Services. URL: http://earthobservatory.nasa.gov/Study/footprint/