Имитационное моделирование оценки эффективности взаимозаменяемости ресурсного потенциала участников инновационных сольватаций

Автор: Матвеева Л.Г., Лихацкая Е.А.

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Условия, ресурсы, факторы и механизмы развития Юга России

Статья в выпуске: 4 т.11, 2023 года.

Бесплатный доступ

Необходимость организационного проектирования эффективных формообразований в обрабатывающей промышленности, детерминируемая современными императивами активизации использования эндогенного потенциала с учетом возможностей циркулярных моделей, выдвигает в число таких объединений инновационные сольваты, работающие на платформе циркулярности. Это объясняется тем, что главным принципом их функционирования является ресурсоэффективность как следствие рациональной организации и использования внутренних ресурсов участников, а также рационального симбиоза между ними. Методологическая платформа данного исследования, помимо базовых, общесистемных, включает принципы безотходности, ресурсоэффективности, инклюзивности, резильентности. В работе учтены результаты прицельного анализа современных подходов российских и зарубежных ученых, специализирующихся на вопросах экономического содержания и роли циркулярных моделей в рациональном использовании ресурсного потенциала субъектов интеграционных формообразований в региональной промышленности; дано толкование их мнений по таким критериям циркулярности, как инклюзивность и резильентность. С учетом основополагающих принципов взаимодействия участников сольватов на базе циркулярности в данной статье исследуются вопросы повышения рациональности ресурсного симбиоза участников. Последнее представляется авторам возможным за счет выбора оптимальных вариантов взаимозаменяемости их потенциалов в случаях нерационального (неэффективного) использования либо выявления лимитирующих компонентов ресурсного потенциала в контексте достижения локальных целей в подсистемах альянса и/или глобальной цели объединения. В статье предложен комплекс имитационных моделей, использование которых позволяет формировать такого рода альтернативные сценарии целеориентированного перераспределения и замещения ресурсов субъектов сольвата в тесном сопряжении с целевыми установками каждого этапа единой технологической цепи создания добавленной стоимости. Верификация моделей проводится на примере промышленных объединений юга России, обоснованных авторами в предыдущих публикациях в качестве инновационных сольватов, отвечающих критериальным признакам по содержанию, организации распределения и использования ресурсов, а также принципам экономики замкнутого цикла. Рассчитаны различные сценарии взаимозамещения ресурсных потенциалов участников в соответствии с разными вариантами ценовой политики сольвата.

Инновационные сольваты в промышленности, ресурсный потенциал, взаимозамещение, имитационное моделирование, рациональный симбиоз, эффективность перераспределения ресурсов, промышленные объединения юга России, экономика замкнутого цикла

Короткий адрес: https://sciup.org/149145168

IDR: 149145168 | УДК: 334.658.5 | DOI: 10.15688/re.volsu.2023.4.18

Текст научной статьи Имитационное моделирование оценки эффективности взаимозаменяемости ресурсного потенциала участников инновационных сольватаций

DOI:

Цитирование. Матвеева Л. Г., Лихацкая Е. А. 2023. Имитационное моделирование оценки эффективности взаимозаменяемости ресурсного потенциала участников инновационных сольватаций // Региональная экономика. Юг России. Т. 11, № 4. С. 201–213. DOI:

Постановка проблемы

Национальный императив поддержки эффективного функционирования высокотехнологичных отраслей обрабатывающей промышленности формирует новые требования к системе и технологиям взаимодействий участников инновационных процессов, являющихся элементами высокотехнологичных объединений региона. Так, в отношении промышленных инновационных сольватов это сопряжено с задачей достижения рационального симбиоза между участниками и управления процессами использования индивидуального (участников) и совокупного (объединения) потенциала с применением экономико-математического инструментария принятия решений.

Обоснованная в предыдущих исследованиях авторов целесообразность реализации в инновационных промышленных альянсах циркулярной бизнес-парадигмы [Matveeva et al., 2023], обеспечивающей эффективность организации и исполь- зования ресурсов участниками инновационных сольватаций в промышленности, а также рациональность симбиоза между ними предполагают разработку инструментария оценки возможности (целесообразности) и эффективности их ресурсных взаимодействий, включая перераспределение индивидуальных потенциалов.

Моделирование таких ресурсных взаимодействий субъектов сольватационных альянсов следует осуществлять, во-первых, в соответствии с их локальными целями и глобальной целью сольвата как суперсистемы в рамках каждого технологического цикла; во-вторых, исходя из ресурсных возможностей (потребностей) участников. Разработанная на основе этих исходных посылок система экономико-математических моделей будет согласовываться с инструментарием достижения баланса разнонаправленных интересов, поскольку априори учитывает цели взаимодействующих участников, а также их вложенность в систему глобальных целей сольвата.

В основе исследования задачи перераспределения и взаимодополнения ресурсных потенциалов субъектов сольватационного альянса лежит предположение о том, что с методологических позиций принятого авторами в исследовании сольватов системно-синергетического подхода взаимодействие участников подчиняется принципам циркулярности [Никитаева, 2022; Mutezo, Mulopo, 2021], теория которой широко разработана в последние годы [Печенина, 2021; Батова, 2020; Chang, Frauke, 2021; Pieroni, McAloone, Pigosso, 2020; Stevovic, Dragoljub, Petrovic, 2021; и др.], в том числе в аспекте стимулирования предприятий к переходу на данную модель. Последнее означает следование таким принципам, как инклюзивность (что в авторском понимании означает не только равный доступ членов сольвата к ресурсам, но и равную ответственность за их безотходное [Chang, Frauke, 2021; Aloini et al., 2020] и эффективное использование) и резильентность (возврат на траекторию устойчивости за счет внутренних ресурсов сольвата в случае отклонения от нее).

Бизнес-парадигма циркулярной экономики в промышленных объединениях [Пудовкина, 2019; Bacovis, Borchardt, 2021; Dantas et al., 2021; Tseng et al., 2021; Mendoza et al., 2022; Silva et al., 2019; Stefanakis, Nikolaou, 2021; и др.] нацелена на гармонизацию ресурсообеспечения всех участников сольватаций и формирует так называе- мую сольватную оболочку [Matveeva et al., 2023]. «Сольватная оболочка» интегрирует потенциал участников и способствует продуцированию синергетического эффекта, в том числе за счет целеориентированного перераспределения свободных ресурсов между субъектами – от тех, у которых фиксируется наличие избыточных ресурсов, тем, кто испытывает ресурсный дефицит и кому они необходимы для решения текущих и стратегических задач.

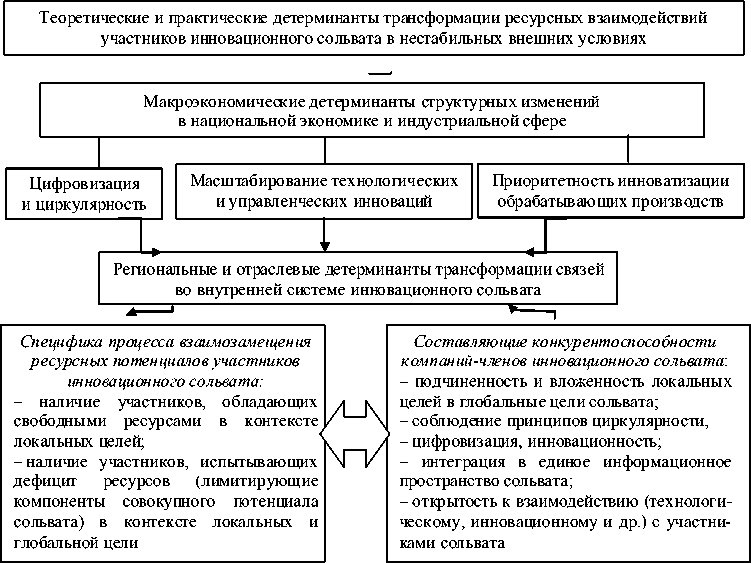

То есть необходимо выявление лимитирующих составляющих совокупного потенциала сольвата, сдерживающих достижение локальных и глобальной цели. Это согласуется с тем, что управление интегрированным ресурсным потенциалом субъектов промышленной сольватации заключается не только в его замкнутом (циклическом) использовании в соответствии с единой целью функционирования альянса по инновационной модели, но также в инноватизации взаимосвязей участников, позволяющей достигать инновационного резонанса и инновационного отклика в структурных подсистемах альянса. При этом потенциалы отдельных компаний сольвата, которые формируют их конкурентоспособность, а также позиции, ролевые функции и статус в сольватационной системе (рис. 1), могут проявляться в разной степени, что зависит от качества их менеджмента [Ferasso et al., 2020].

Рис. 1. Глобальные и локальные детерминанты взаимозамещения (взаимодополнения) ресурсных потенциалов участников инновационного сольвата

Примечание . Авторская разработка.

Поскольку ядрами (вершинами) сольватов в индустриальной сфере региона являются драйверы инновационного роста промышленности [Никитаева, 2022], формирующие симбиотические отношения с компаниями своей либо смежных сфер в рамках единой технологической цепи, эти лидирующие предприятия, как правило, обладают значительным ресурсным потенциалом, что позволяет рассматривать их в качестве основных ресурсных доноров для других структурно-функциональных звеньев альянса, испытывающих ресурсный дефицит. По мнению авторов, решение этой задачи возможно в результате имитационного моделирования оценки эффективности взаимозаменяемости (взаимодополнения) ресурсных потенциалов участников инновационных сольватаций в ситуации их дефицита (переизбытка), а также нерационального (или нецелевого) использования.

Научная новизна, связанная с оценкой эффективности альтернативных вариантов перераспределения ресурсного потенциала между участниками партнерских взаимодействий в инновационных сольватах индустриальной сферы региона в ситуации его нерационального (или нецелевого) использования, а также выявления лимитирующих составляющих интегрированного потенциала, зак- лючается в использовании инструментария имитационного моделирования. С помощью данных моделей возможна разработка различных сценариев перераспределения ресурсов участников альянса между собой (в случае производственной необходимости) или взаимозамещения тех или иных компонентов интегрированного потенциала (в случае выявления лимитирующих весь циклический процесс инновационного сольвата ресурсов) и необходимости их наращивания.

Разработка и верификация имитационной модели оценки эффективности альтернативных вариантов перераспределения ресурсного потенциала между участниками промышленного сольвата

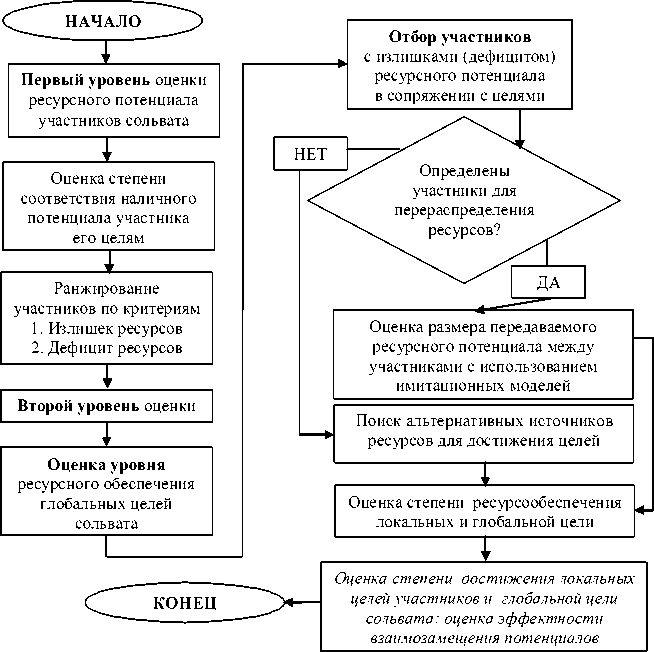

Разработанный авторами в рамках оригинальной концептуальной канвы алгоритм формирования доказательной платформы для моделирования вариантов взаимозамещения ресурсов участников промышленного сольвата на основе определения их лимитирующих (реципиентов) или избыточных (доноров) компонентов приведен на рисунке 2.

Рис. 2. Алгоритм процедуры перераспределения ресурсов между участниками сольвата Примечание . Авторская разработка.

Как видно на рисунке 2, главными критериальными позициями в алгоритме перераспределения (взаимозамещения) ресурсов между участниками сольвата являются следующие: во-первых, выявление звеньев (участников альянса) технологической цепочки создания ценностей, характеризующихся дефицитом либо избытком ресурсов с позиции достижения индивидуальных и общих целей; во-вторых, определение размеров недостающего (избыточного) потенциала; в-третьих, ранжирование участников по их приоритету в рамках глобальной цели (целей) сольвата; в-четвертых, разработка имитационной модели для определения альтернативных вариантов перемещения ресурсов; в-пятых, оценка степени ресурсообеспече-ния локальных и глобальных целей; в-шестых, оценка степени достижения локальных и глобальных целей.

По определению сольватационное взаимодействие участников предполагает взаимовыгодное партнерство с учетом их разнородности и форм сотрудничества. Как было показано в работе [Матвеева и др., 2022], вывод о создании такой кооперации может быть получен на основе положительной оценки, во-первых, целесообразности объединения конкретных участников в инновационную коллаборацию с учетом потенциала каждого из них в достижении их локальных целей; во-вторых, эффективности конкретного состава участников с точки зрения реализации глобальных целей сольвата.

Для формального описания имитационной модели, с помощью которой возможно определение альтернативных вариантов (сценариев) перераспределения или взаимозамещения ресурсных потенциалов участников сольватации, необходимо (с учетом результатов оценки потенциала каждого участника на основе официальных данных финансовой отчетности) определить коэффициенты текущей ликвидности, производственной, инвестиционной и маркетинговой эффективности – субпотенциалов потенциалов членов сольвата [Лунев, 2004; Голощапова, 2013].

С их использованием можно получить интегральную оценку потенциала как среднее геометрическое субпотенциалов каждого предприятия [Кельчевская, Пелымская, Андреева, 2021], входящего в состав сольвата.

Тогда субпотенциал финансового состояния каждого предприятия сольвата рассчитывается следующим образом:

K

П = -4,

1 Kf

где Kf – коэффициент текущей ликвидности; K s f – коэффициент финансового состояния предприятия по годам периода.

Субпотенциал производственной эффективности предприятия равен:

П 2 = K p , (2)

s где Kp – коэффициент производственной эффективности предприятия на текущий момент; Ksp – коэффициент производственной эффективности предприятия по годам периода.

Субпотенциал инвестиционный эффективности предприятия имеет вид:

Пз = K . (3)

где KI – коэффициент инвестиционной эффективности предприятия на текущий момент; Ks I – коэффициент инвестиционной эффективности предприятия по годам периода.

Тогда интегральную оценку потенциала каждого предприятия сольвата можно представить следующим образом:

П = VП 1 • Щ • ... • П n , (4)

где П1, П2 ... Пn – субпотенциалы предприятия, входящего в состав сольвата.

Результатом функционирования представленных выше компонентов потенциалов предприятий сольвата является определенный объем выпуска продукции:

qi = f ( xi ), (5)

где xi – расход ресурса i в выпуске продукции.

Для решения задачи перераспределения ресурсов между участниками (в случае необходимости) в модель включен показатель «доля вклада участника в производство продукции сольвата» ( ωk ). С учетом данного показателя производственная функция выпуска (5) имеет вид:

ωkqi = ωkf ( xi ). (6)

Прибыль сольватационного объединения можно представить следующим образом:

n = Y q - Y n - i w' - x j , (7)

где v i – цена единицы произведенной продукции вида i ; wj – цена единицы ресурса вида j .

Если предположить, что доля каждого предприятия в общем объеме прибыли сольвата пропорциональна вкладу составляющих его потенциала, вклад, привносимый одним участником, может быть представлен так:

n p = Ю p П + d n k - k , (8)

где П – прибыль сольватационного объединения в целом; d – доля вклада k -й составляющей потенциала предприятия в прибыль сольвата; k – величина потенциала предприятия в стоимостном измерении.

Оправданность (эффективность) той или иной доли вклада участника в производство продукции сольватационного объединения целесообразно определить следующим образом:

π

"Г ^ h , (9)

k где h – желаемая отдача от вклада.

Модель можно расширить в зависимости от ключевой цели предприятия, в качестве которой будем считать, как отмечалось, максимизацию прибыли.

То есть критерий оптимальности в данной задаче – максимизация прибыли:

П = Y m i vg. - Y nn = i ' ^ max- (10)

В составе этой прибыли доли участников сольвата за счет функционирования i -х составляющих их потенциалов выражаются так:

-

n. = ю Y m = i vg. - Y n = i ' 1 +

-

+ z . [ Y mi vigi - Y n = i ' ]+ (11)

-

+ Y n = i d .' n j - k . , i = i,2,..., n,

где z. = h.l. (ku + k2. + — + k. + — + kn.) - рост участия -го компонента потенциала предприятия в совокупной прибыли сольвата при увеличении данного участия на величину ku + k2, + + k. + + kni; h. - удельная величина приращения прибыли сольватационного объединения за счет роста -й компоненты потенциала предприятия; l – коэффициент соответствия изменения величины h росту -й компоненты потенциала предприятия (m ); d j – размер участия m в прибыли, получаемой за счет j-й компоненты потенциала, когда происходит перераспределение части -й компоненты в объеме k j для наращивания j-й компоненты.

То есть рассматриваются варианты перераспределения частей потенциалов предприятий объединения между собой для достижения большей эффективности производственного процесса сольвата в целом. При этом очевидно, что величина вклада потенциала каждого предприятия в прибыль сольватационного объединения не может превышать значения его наличного размера k и обе эти величины не отрицательны:

Q max , k > 0,0 < Ю р , ® k , l k , l p < i- (i2)

Сумма всех долей должна быть равна 1, то есть: Y n = i ю . = i -

Апробацию данного инструментария проведем на примере латентного сольвата в области сельскохозяйственного машиностроения, локализующего свою деятельность на юге России. Целесообразность создания анализируемого сольвата на базе ведущего инновационного предприятия Ростовской области – ГК «Ростсельмаш» («ядро» сольвата), а также конфигурация архитектоники данного сольватационного объединения была ранее обоснована в работе авторов статьи [Матвеева и др., 2022].

Рассматриваемый инновационный сольват, функционирующий на платформе циркулярнос-ти и цифровизации, является активным участником формирования импортозамещающего контура в промышленности своего региона и российской экономики в целом, широко экспортируя свою продукцию, что повышает его значимость в качестве объекта апробации инструментария.

Данные для проведения расчетов являются условно-фактическими, что представляется корректным с точки зрения возможности верификации предложенного модельного инструментария.

Проведем оценку эффективности взаимозаменяемости ресурсов участников в рамках данного сольватационного объединения промышленных предприятий, обозначив их как: П1, П2, П3, где П1 – ООО «Ростовский литейный завод», П2 – ООО «Ростовский Прессов-Раскройный Завод», П3 – ООО «ПКФ Феррум».

Эти предприятия взаимодействуют с «ядром» данного инновационного промышленного сольвата в рамках единой технологической цепи выпуска продукции, осуществляя обеспечение производственной деятельности ГК «Ростсель- маш» необходимыми ресурсами и выполняя другие обслуживающие функции.

Проанализируем потенциал каждого участника данного сольвата на основе их финансовой отчетности в период 2020–2022 годов (табл. 1).

Согласно данным, приведенным в таблице 1 (величины пij – субпотенциалы потенциала предприятия П1), можно сделать вывод о снижении экономического потенциала предприятия ООО «Ростовский литейный завод» за последние два года. Если рассматривать данную динамику с точки зрения субпотенциалов, ключевым показателем, влияющим на тестируемый спад, является размер инвестиционного показателя.

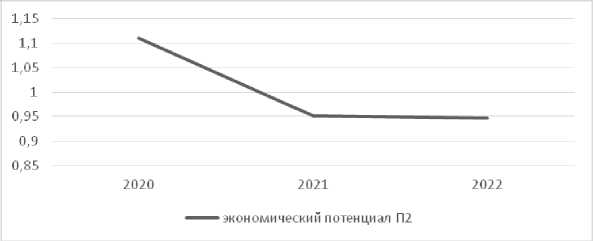

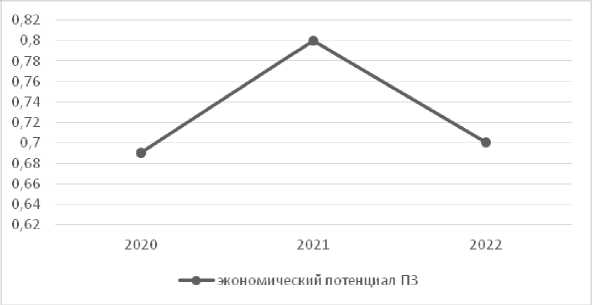

По аналогии с предприятием П1 рассмотрим динамику экономического потенциала предприятий П2 и П3 (рис. 3, 4).

Как видно из рисунков 3, 4 и таблицы 1, на всех предприятиях данного сольватационного объединения наблюдается частичное снижение эффективности функционирования их потенциалов. Но если рассматривать данную динамику в контексте субпотенциалов этих предприятий, то отмеченное снижение связано с уменьшением их инвестиционной активности (см. табл. 3), что, по мнению авторов, объяснимо глобальными внешними турбулентностями и нестабильной макроэкономической ситуацией в стране.

Таблица 1

Потенциал ООО «Ростовский литейный завод» c 2020 по 2022 г.

|

Показатель |

2020 г. |

2021 г. |

2022 г. |

|

п 11 |

1,18 |

0,85 |

1 |

|

п 12 |

0,98 |

1,05 |

0,97 |

|

п 13 |

1,27 |

0,96 |

0,82 |

|

Экономический потенциал П1 |

1,13 |

0,95 |

0,93 |

Примечание . Рассчитано авторами с использованием данных: [Финансовая отчетность ООО «Ростовский литейный завод», 2023].

Рис. 3. Динамика экономического потенциала П2 за период 2020–2022 гг.

Примечание . Рассчитано авторами по: [Финансовая отчетность ООО «Ростовский Прессов-Раскройный Завод», 2023].

Рис. 4. Динамика экономического потенциала П3 за период 2020–2022 гг.

Примечание . Рассчитано авторами по: [Финансовая отчетность ООО «Феррум», 2023].

В процессе своего функционирования сольват сохраняет устойчивый уровень прибыли за счет, во-первых, целевого перераспределения ресурсов между предприятиями П1, П2, П3; во-вторых, присущей таким объединениям возможности устанавливать внутренние цены для участников, которые априори ниже рыночных (по определению), поскольку передача ресурсов / продукции между «своими» предприятиями неэффективна по ценам рынка. Иными словами, между участниками сольвата возможно варьирование цен (что позволяет рассчитывать различные сценарии движения продукции / ресурсов), но на внешний рынок продукция выходит по фиксированной цене, позволяя тем самым поддерживать объединению стабильное финансовое положение.

Для апробации инструментария будем использовать оптимизационную модель с критерием максимизации прибыли, исключив из перечня выпускаемой продукции объединения ту ее часть, которая не производится предприятиями, входящими в его состав [Лапицкая, Можей, 2018] (табл. 2).

В таблице 3 приведены ресурсы, используемые в объеме R i для производства продукции, перечисленной в таблице 2.

В случае, когда участники сольвата могут обмениваться не только готовой продукцией, но и ресурсами в рамках объединения, можно смоделировать несколько различных сценариев их перераспределения с учетом доли участия каждого из них в общей прибыли сольвата.

Для проведения сравнительного анализа вначале рассчитаем прибыль каждого предприятия без объединения в сольват (вариант самостоятельного функционирования) по данным таблицы 4.

Общая прибыль объединения с учетом вклада каждого предприятия (П1 – 2 150 600; П2 – 1 096 950; П3 – 1 001 250) составит 4 248 800 рублей.

Можно расcчитать доли прибыли каждого предприятия, они будут составлять соответственно: ωП1 = 0,5; ωП2 = 0,3; ωП3 = 0,2 в общем объеме прибыли сольвата. Таким образом, долевое распределение и потенциал каждого участника сопоставимы между собой.

Таблица 2

Перечень производимой продукции предприятиями сольвата

|

Х 1.1 |

Шкивы |

|

Х 1.2 |

Корпуса редукторов |

|

Х 2.1 |

Кляммеры |

|

Х 2.2 |

Изготовление деталей под запросы заказчика |

|

Х 3.1 |

Поковки для железнодорожного транспорта |

|

Х 3.2 |

Поковки для сельхозмашиностроения |

Примечание . Таблицы 2–7 составлены авторами.

Таблица 3

Затраты ресурсов для производства единицы продукции (усл. ед.)

|

Продукция |

R 1 |

R 2 |

|

Х 1.1 |

8 |

300 |

|

Х 1.2 |

11 |

350 |

|

Х 2.1 |

6 |

250 |

|

Х 2.2 |

5 |

380 |

|

Х 3.1 |

8 |

500 |

|

Х 3.2 |

5 |

400 |

Таблица 4

Объемы производства и цены для предприятий сольвата

|

Показатель |

П 1 |

П 2 |

П 3 |

|||

|

Объем произведенной продукции каждым предприятием самостоятельно q ij |

5 725 |

5 000 |

3 560 |

2 800 |

7 500 |

4 300 |

|

Общий объем производства продукции сольвата |

q 1 |

10 725 |

q 2 |

6 360 |

q 3 |

11 800 |

|

P |

300 |

100 |

250 |

100 |

105 |

70 |

|

W |

100 |

100 |

150 |

90 |

100 |

90 |

Сценарий 1. Учитывая возможность перераспределения ресурсов и торговли продукцией внутри сольвата по ценам, установленным участниками, можем составить таблицу 5. Здесь зафиксированы цены рынка и одновременно существует возможность обмена ресурсами предприятий внутри сольвата, предполагая, что цены на них будут ниже рыночных.

Общая прибыль сольвата за счет перераспределения ресурсов составит 4 273 370, а прибыль каждого предприятия соответственно: П1=2 217 500, П2 =1 170 000 и П3=1 088 500. При таком подходе сохраняется долевое участие предприятий в прибыли сольвата.

Сценарий 2 . Пусть цены на ресурсы внутри сольвата значительно ниже рыночных для предприятий с излишками ресурсов, что дает возможность перераспределения этих излишков между нуждающимися в них предприятиями. Цены на продукцию остаются прежними. При этом цена на товар у предприятия с меньшим потенциалом будет выше рыночной. Тем самым предприятие с более высоким потенциалом выступает донором ресурсов для предприятий с низкими показателями ресурсного потенциала.

Объемы производства продукции и цены на ресурсы и продукцию предприятий сольватационного объединения приведены в таблице 6.

Общая прибыль сольвата за счет перераспределения ресурсов составит 5 087 730, а прибыль каждого предприятия соответственно: П1 = 2 150 600, П2 = 1 275 250 и П3 = 1 661 880.

При таком сценарии долевое соотношение в прибыли предприятий начинает меняться, а именно: = 0,4; = 0,3; = 0,3, что свидетельствует о возможности поддержки предприятия, характеризующегося ресурсным дефицитом. При сохранении долевого участия прибыль каждого предприятии составит соответственно: П1 = 2 575 238, П2 = 1 313 544 и П3 = 1 198 947. Таким образом, выгода от совместной деятельности для каждого участника сохраняется, что может быть учтено в процессе принятия управленческих решений, направленных на повышение эффективности использования ресурсов сольвата в соответствии с принципами циркулярности.

Сценарий 3. Предположим, что может изменяться только цена на готовую продукцию. Участник сольвата с относительно более высоким ресурсным потенциалом устанавливает цены на свою продукцию ниже рыночных, а остальные – выше (см. табл. 7). При этом сохраняется долевое участие предприятий в прибыли сольвата: = 0,5; = 0,3; = 0,2.

Общая прибыль сольвата при таком сценарии составит 4 628 300, а прибыль каждого предприятия соответственно: П1 = 2 342 690,167, П2 = 1 194 929 и П3 = 1 090 681. Следовательно, поддержание неизменными долей предприятий в прибыли объединения позволяет сохранить относительное преимущество предприятия с более высоким потенциалом, не сокращая его прибыли и позволяя ему поддерживать остальных участников с более низким ресурсным потенциалом.

Таблица 5

Объемы производства и цены для участников сольвата

|

Показатель |

П 1 |

П 2 |

П 3 |

|||

|

Объем произведенной продукции для свободного рынка q k |

3 000 |

2 500 |

2 000 |

1 050 |

3 000 |

1 500 |

|

Объем произведенной продукции для участника сольвата q n |

2 725 |

2 500 |

1 560 |

1 750 |

4 500 |

2 800 |

|

p 0 |

300 |

100 |

250 |

100 |

105 |

70 |

|

w 0 |

90 |

90 |

100 |

90 |

90 |

90 |

Таблица 6

Объемы производства и цены для участников сольвата

|

Показатель |

П 1 |

П 2 |

П 3 |

|||

|

Объем произведенной продукции для свободного рынка q k |

3 000 |

2 500 |

2 000 |

1 050 |

3 000 |

1 500 |

|

Объем произведенной продукции для участника сольвата q n |

2 725 |

2 500 |

1 560 |

1 750 |

4 500 |

2 800 |

|

p 0 |

300 |

100 |

300 |

150 |

200 |

150 |

|

w 0 |

100 |

100 |

100 |

90 |

90 |

80 |

В соответствии с целями и задачами менеджмента сольватационной коллаборации в определенный временной период или для решения тех или иных организационных или производственных задач существует возможность сравнительного анализа сценариев и выбора наиболее приемлемого.

Выводы и предложения

Таким образом, как показывают результаты апробации предложенного инструментария на примере промышленного сольвата Ростовской области, он является достаточно простым в применении и одновременно эффективным с точки зрения имитации различных сценариев перераспределения и взаимозамещения ресурсного потенциала участников сольватационного объединения. Это свидетельствует о возможности его практического использования в качестве действенного инструментария поддержки принятия управленческих решений по повышению рациональности распределения ресурсов предприятий сольвата в контексте локальных и глобальных целей.

В развитие данного инструментария возможно, во-первых, рассматривать имитацию не только с использованием функции максимизации прибыли, но также учитывать в качестве цели более эффективной реализации ресурсов участников выход на новые рынки; во-вторых, возможен учет в качестве приоритетного субпотенциала инвестиционной привлекательности предприятий, что позволит, помимо максимизации прибыли, рассматривать ликвидность, эффективность использования активов, собственный капитал и др.; в-третьих, в качестве усложнения модели возможно проведение имитации сценариев за счет вариаций отдельных составляющих (субпотенциалов) потенциалов предприятий сольвата, а не только их совокупных величин. Расширение имитации возможно также через введение ограничений на объемы продукции, производимой предприятиями на внутренний рынок сольвата, и снижения выпускаемой на внешние рынки.

Список литературы Имитационное моделирование оценки эффективности взаимозаменяемости ресурсного потенциала участников инновационных сольватаций

- Батова Н., 2020. Циркулярная экономика: концептуальные подходы и инструменты их реализации: монография для специалистов органов госуправления, бизнеса и заинтересованной общественности / под ред. С. Дорожко, А. Шушкевича. Минск: Медисонт. 212 с.

- Голощапова Л. В., 2013. Учет экономического потенциала в системе стратегического управления промышленным предприятием // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Экономика и управление. № 1 (12), С. 32–34.

- Кельчевская Н. Р., Пелымская И. С., Андреева Е. В., 2021. Развитие ресурсного потенциала регионального агропромышленного комплекса. М.: Креативная экономика. 128 с. DOI: 10.18334/9785912923975

- Лапицкая Н. В., Можей Н. П., 2018. Линейная оптимизация и ее приложения: учеб.-метод. пособие. Минск: БГУИР. 179 c.

- Лунев И. Л., 2004.Методология управления потенциалом корпорации: концепция, модели, инструменты: монография. Ростов н/Д: СКНЦ ВШ. 304 с.

- Матвеева Л. Г., Овсянникова Т. А., Каплюк Е. В., Лихацкая Е. А., 2022. Экономико-математический инструментарий оценки целесообразности создания промышленных инновационных сольватов // Новые технологии. Т. 18, № 3. С. 152–161. DOI: 10.47370/2072-0920-2022-18-3-152-161

- Никитаева А. Ю., 2022.Цифровая поддержка различных этапов создания стоимости в циркулярных бизнес-моделях // Российские регионы в фокусе перемен: сб. докл. XVI Междунар. конф., г. Екатеринбург, 18–20 нояб. 2021 г. Екатеринбург: Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. С. 151–154.

- Печинина А. А., 2021. Принципы и подходы циркулярной экономики // Система управления экологической безопасностью: сб. тр. XV Междунар. науч.-практ. конф., г. Екатеринбург, 20–21 мая 2021 г. Екатеринбург: Урал. федер. ун-т. С. 36–43.

- Пудовкина О. Е., 2019. Теоретический взгляд на цифровизацию промышленности // E-Scio. № 11 (38). С. 253–256.

- Финансовая отчетность ООО «Феррум», 2023 // Официальный сайт ИА РБК – РБК Компании, 2023. URL: https://companies.rbc.ru/id/1176196006029-ooo-ferrum/#finance

- Финансовая отчетность ООО «Ростовский Прессов-Раскройный Завод», 2023 // Официальный сайт ИА РБК – РБК Компании. URL: https://companies.rbc.ru/id/1056166046133-ooo-rostovskijpressovo-raskrojnyij-zavod/

- Финансовая отчетность ООО «Ростовский литейный завод», 2023 // Официальный сайт ИА РБК – РБК Компании. URL: https://companies.rbc.ru/id/1036166009197-ooo-rostovskij-litejnyij-zavod/#finance

- Aloini D., Dulmin R., Mininno V., Stefanini A., Zerbino P., 2020. Driving the Transition to a Circular Economic Model: A Systematic Review on Drivers and Critical Success Factors in Circular Economy // Sustainability. Vol. 12, art. 10672. DOI: 10.3390/su122410672

- Bacovis M. M. C., Borchardt M., 2021. Assessing the Influence of Circular Economy Practices in Companies that Orchestrate an Ecosystem of a Brazilian Industrial Cluster // Industrial Engineering and Operations Management. Vol. 367. P. 13–31. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-78570-3_2

- Chang S., Frauke U., 2021. Circular Economy for Clean Energy Transitions: A New Opportunity Under the COVID-19 Pandemic // Applied Energy. Vol. 289 (7565), art. 116666. DOI: 10.1016/j.apenergy.2021.116666

- Dantas T. E. T., de-Souza E. D., Destro I. R., Hammes G., Rodriguez C. M. T., Soares S. R., 2021. How the Combination of Circular Economy and Industry 4.0 Can Contribute Towards Achieving the Sustainable Development Goals Sustain // Sustainable Production and Consumption. № 26. Р. 213–227. DOI: 10.1016/j.spc.2020.10.005

- Ferasso M., Beliaeva T., Kraus S., Clauss T., Ribeiro-Soriano D., 2020. Circular Economy Business Models: The State of Research and Avenues Ahead // Business Strategy and the Environment. Vol. 29. P. 3006–3024. DOI: 10.1002/bse.2554

- Mendoza F., Manuel J., Schmid G., Alejandro V., Anne J., Paul I., 2022. Circular Economy Business Models and Technology Management Strategies in the Wind Industry: Sustainability Potential, Industrial Challenges and Opportunities // Renewable and Sustainable Energy Reviews. Vol. 163, art. 112523. DOI: 10.1016/j.rser.2022.112523

- Matveeva L. G., Kaplyuk E. V., Likhatskaia E. A., Nizov N. V., 2023. Innovative Solvations of Regional Industries in the Context of the Circular Economy // R-economy. Vol. 9, № 1. P. 105–118. DOI: 10.15826/recon.2023.9.1.007

- Mutezo G., Mulopo J., 2021. A Review of Africa’s Transition from Fossil Fuels to Renewable Energy Using Circular Economy Principles // Renewable and Sustainable Energy Reviews. Vol. 137, art. 110609. DOI: 10.1016/j.rser.2020.110609

- Pieroni M. P. P., McAloone T. C., Pigosso D. C. A., 2020. From Theory to Practice: Systematising and Testing Business Model Archetypes for Circular Economy // Resources, Conservation and Recycling. Vol. 162, art. 105029. DOI: 10.1016/j.resconrec.2020.105029

- Silva F. C, YtoshiShibao F., Kruglianskas I., Barbieri J. C., Antonio P., Sinisgalli A., 2019. Circular Economy: Analysis of the Implementation of Practices in the Brazilian Network // Revista de Gestao. Vol. 26. P. 39–60. DOI: 26. 10.1108/REGE-03-2018-0044

- Stefanakis A., Nikolaou I., 2021. Circular Economy and Sustainability // Management and Policy. Vol. 1. P. 674. DOI: 10.1016/C2019-0-00505-5

- Stevovic I., Dragoljub M., Petrovic N., 2021. Integration of Solar Energy by Nature-Inspired Optimization in the Context of Circular Economy // Energy. Vol. 235, art. 121297. DOI: 10.1016/j.energy.2021.121297

- Tseng M.-L., Tamirat Y., Csigene Nagypal N., Iranmanesh M., Tan R., 2021. A Causal Eco-Industrial Park Hierarchical Transition Model with Qualitative Information: Policy and Regulatory Framework Leads to Collaboration Among Firms // Journal of Environmental Management. Vol. 292, art. 112735. DOI: 10.1016/j.jenvman.2021.112735