Иммуногенетические маркеры болезни Крона у взрослого населения Московского региона

Автор: Ставцев Д.с, Астрелина Т.А., Азова М.М., Лебедева Л.Л., Пухликова Т.В., Чумак А.А., Князев О.В., Еремин И.И., Гильмутдинова И.Р., Котенко К.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Генетика

Статья в выпуске: 4 т.10, 2014 года.

Бесплатный доступ

Цель: изучить иммуногенетические маркеры предрасположенности и протекции к развитию болезни Крона (БК) у взрослого населения Московского региона. Материал и методы. В исследование включены 53 образца периферической крови больных БК Московского региона. Контрольную группу составили 1700 образцов пупо-винной крови новорожденных условно здоровых детей. Изучение вариантов групп аллелей HLA проводили методом генотипирования с применением полимеразной цепной реакции (ПЦР). Использовались коммерческие наборы по методу SSO (Sequence Specific Oligonucleotides) с применением специфических олигонуклеотидных зондов и по методу SSP (Sequence Specific Primer) с применением специфических праймеров (Ivitrogen). Ре- зультаты. Обнаружены положительная и отрицательная ассоциации групп аллелей HLA с клинической формой, течением заболевания БК и ответом на терапию глюкокортикоидами, в частности выявлено, что с развитием БК у женщин и с восприимчивостью к гормональной терапии при данном заболевании ассоциирована группа аллелей С*12. К характерным маркерам стриктурирующего типа БК относятся В*38 и А*11. Маркерами нестриктурирующего, непенетрирующего типа являются группы аллелей В*56 и С*14, причем С*14 также ассоциирована с риском развития БК у мужчин. Характерными маркерами протекции к развитию БК с хроническим рецидивирующим течением и тяжелым течением являются DQB1*02 и DQB1*03 соответственно. Заключение. Полученные результаты указывают на необходимость проведения исследований полиморфизма генов HLA-системы не только в отношении заболевания в целом, но и в отдельных клинических группах больных.

Антигены hla, болезнь крона, иммуногенетические маркеры

Короткий адрес: https://sciup.org/14918045

IDR: 14918045

Текст научной статьи Иммуногенетические маркеры болезни Крона у взрослого населения Московского региона

1Введение. Болезнь Крона (БК) относятся к воспалительным заболеваниям кишечника (ВЗК), при которых наблюдаются комплексные расстройства организма. Заболеваемость БК составляет 3,5–62 случая на 100000 взрослого населения в год [1-4]. Наиболее высокая частота встречаемости БК отмечается в экономически развитых странах, особенно в США, Скандинавских странах, Израиле, Великобритании, Европе, Австралии и России; низкая — в странах Азии, Японии и Южной Америки [3–4]. В России показатели распространенности БК крайне мало изучены и составляют от 5 до 20 на 100 тыс. населения [5–8].

Важная роль в иммунном ответе, а также в возникновении БК принадлежит главному комплексу гистосовместимости MHC, а развитие заболевания связано с изменениями на уровне генов. Проведено значительное количество исследований, связывающих БК с определенными генами HLA-системы. Так, исследователями разных стран: США [9], Канады [10], Испании [11], Финляндии [12] — подтверждена связь аллеля HLA- DRB1*0103 с развитием БК, а также с характером течения заболеваний и их осложнений.

Существуют данные о том, что при возникновении БК в разных странах важную роль играет наличие конкретных групп аллелей. Взаимосвязь развития болезни Крона установлена в Израиле с DR15 [13], в Германии с HLA DRB1*0701 [14], в Китае с HLA Cw*12 [15], в Японии с HLA- DRB1*0405 и 0410 [16]. Развитие БК связали с клинической формой заболевания, в частности в Италии DRB1*0304, DRB1*0305, DRB1*0307, DRB1*0309 с тотальным поражением толстой кишки [17], в Испании HLA-DRB1*07 с терминальным илеитом при БК и HLA-DRB1*0103 — с колитом [18]. Было показано, что определенные HLA-гаплотипы дают более выраженную ассоциацию с БК. Так, в Японии наличие гаплотипа Cw*1202-B*5201-DRB1*1502 снижает риск возникновения БК [16].

В России эти исследования менее освещены и проводились с использованием серологических методов типирования. Так, развитие БК было ассоциировано с B14, DR3 и DR5 [1, 19].

Цель: изучение иммуногенетических маркеров предрасположенности и протекции к развитию БК у взрослого населения Московского региона.

Материал и методы. В исследование включены 53 образца периферической крови больных БК Московского региона в возрасте от 20 до 73 лет и от 19 лет до 70 лет (21 женщина и 32 мужчины, средний возраст составил 38,1±12,9 года) за период с 2010 по 2013 г. Диагноз БК выставлен согласно международным стандартам, разработанным Европейским доказательным консенсусом по диагностике и лечению БК [20–21]. Контрольную группу составили 1700 образцов пуповинной крови новорожденных условно здоровых детей Московского региона, типированных по системе HLA и внесенных в реестр неродственных доноров в г. Москве за период с 2004 по 2009 г. Пациенты БК и доноры контрольных групп являлись этническими славянами.

Пациенты с БК согласно Монреальской классификации [22] были разделены в зависимости от следующих факторов:

-

— локализации поражения кишечника — на 3 группы: с терминальным илеитом 12 пациентов (7 мужчин и 5 женщин), средний возраст 42,4±14,5 года; с колитом 16 пациентов (9 мужчин и 7 женщин), средний возраст 37,8±9,4; с илеоколитом 25 человек (16 мужчин и 9 женщин), средний возраст 36,2±13,5 года;

-

— характера течения заболевания — на 3 группы: с острым течением 2 пациента (мужчины в возрасте 26 и 48 лет), на момент исследования заболевание впервые выявлено и время от дебюта его составляло менее 6 месяцев; с хроническим непрерывным течением 21 пациент (8 женщин и 13 мужчин), средний возраст 35,8±11,7 года, у которых периоды ремиссии отсутствовали более чем 6 месяцев; с хроническим рецидивирующим течением — 30 пациентов (17 мужчин и 13 женщин), средний возраст 39,8±13,5 года, у которых длительность ремиссии была более 6 месяцев;

-

— тяжести течения заболевания — на 3 группы: с легким течением 3 пациента (2 мужчины в возрасте 27 и 62 лет и 1 женщина в возрасте 64 лет); со среднетяжелым течением 28 пациентов (16 мужчин и 12 женщин), средний возраст 39,2±12,2 года; с тяжелым течением 22 пациента (14 мужчины и 8 женщины), средний возраст 34,8±11,7 года;

-

— фенотипического варианта — на 3 группы: с нестриктурирующим, непенетрирующим типом 24 пациента (17 мужчин и 7 женщин), средний возраст 37,8±13,5 года; со стриктурирующим типом 24 пациента (14 мужчин и 10 женщин), средний возраст 39,1±12,1 года; с пенетрирующим типом 5 пациентов (1 мужчина и 4 женщины), средний возраст 34,4±12,8 года;

-

— ответа на терапию глюкокортикоидами — на 2 группы: с гормональной рефрактерностью к терапии 21 больной (14 мужчин и 7 женщин), средний возраст составил 32,6±9,8 года, в которую были объединены 14 пациентов с гормональной зависимостью, 7 пациентов с гормональной резистентностью, у 5 из которых гормональная резистентность развилась на фоне гормональной зависимости; с гормональной восприимчивостью к терапии 32 пациента (18 мужчин и 14 женщин), средний возраст 41,7±12,9 года;

— возраста установления диагноза — на 2 группы: младше 35 лет — 37 пациентов (23 мужчины и 14 женщин) в возрасте от 19 до 60 лет, средний возраст составил 30,7±7,3 года, диагноз БК установлен в возрасте от 9 до 34 лет, средний возраст составил 23,5±4,5 года; старше 35 лет — 16 больных (9 мужчин и 7 женщин) в возрасте от 44 до 70 лет, средний возраст составил 55,1±6,1 года, диагноз БК установлен в возрасте от 37 до 61 года, средний возраст составил 49,8±6,4 года.

Изучение вариантов групп аллелей HLA проводили методом генотипирования с применением полимеразной цепной реакции (ПЦР). Исследование проводилось с использованием коммерческих наборов по методу SSO (Sequence Specific Oligonucleotides) c применением специфических олигонуклеотидных зондов и по методу SSP (Sequence Specific Primer) с применением специфических праймеров.

Статистическая обработка осуществлялась с помощью программного обеспечения Open Source Epidemiologic Statistics for Public Health или «Open Epi», версия 3.01 от 2013/04/06. Рассчитывались показатели: встречаемость в долях f; уровень достоверности (р); отношение шансов (ОШ).

Результаты. У больных БК и в контрольной группе выявлены группы аллелей HLA I класса (А*, В*, C*) и II класса (DRB1* и DQB1*): А*01, А*02, А*03, А*11, А*23, А*24, А*25, А*26, А*29, А*30, А*31, А*32, А*33, А*66, А*68, В*07, В*08, В*13, В*14, В*15, В*18, В*27, В*35, В*37, В*38, В*39, В*40, В*41, В*44, В*46, В*47, В*48, В*49, В*50, В*51, В*52, В*53, В*54, В*55, В*56, В*57, В*58, В*73, В*78, C*01, C*02, C*03, C*04, C*05, C*06, C*07, C*08, C*12, C*14, C*15, C*16, C*17, C*18, DRB1*01, DRB1*03, DRB1*04, DRB1*07, DRB1*08, DRB1*09, DRB1*10, DRB1*11, DRB1*12, DRB1*13, DRB1*14, DRB1*15, DRB1*16, DQB1*02, DQB1*03, DQB1*04, DQB1*05, DQB1*06.

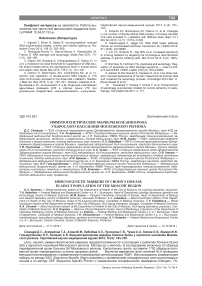

Группа аллелей С*12 встречалась достоверно чаще у пациентов с БК, чем в контрольной группе, увеличивая вероятность развития заболевания в 2,2 раза (ДИ 1,301–3,946) (рис. 1) .

Рис. 1. Частота групп аллелей HLA в группе пациентов с БК в зависимости от течения заболевания и в контрольной группе

При сравнении встречаемости групп аллелей HLA у пациентов с илеоколитом при БК и в контрольной группе статистически значимых отличий выявлено не было. Группы пациентов с колитом (n=16) и терминальным илеитом (n=12) не оценивались по причине их малочисленности.

Достоверных отличий от контрольной группы в подгруппе больных с хроническим непрерывным течением БК не обнаружено. Группу пациентов с острым течением БК не оценивали в связи с ее малочисленностью (n=2). У пациентов с хроническим рецидивирующим течением заболевания значимо чаще, чем в контроле, встречается группа С*12, в то время как DQB1*02 — достоверно реже (см. рис. 1).

Подгруппа пациентов с легким течением БК не оценивалась из-за малочисленности. Для тяжелого течения БК характерна достоверно более низкая частота DQB1*03 (ОШ=0,35 ДИ 0,14–0,86), отмечалась низкая встречаемость А*03, однако доверительный интервал (ДИ 0,019–1,06) отношения шансов (ОШ=0,15) проходит через 1, что не позволяет использовать данный показатель (см. рис. 1).

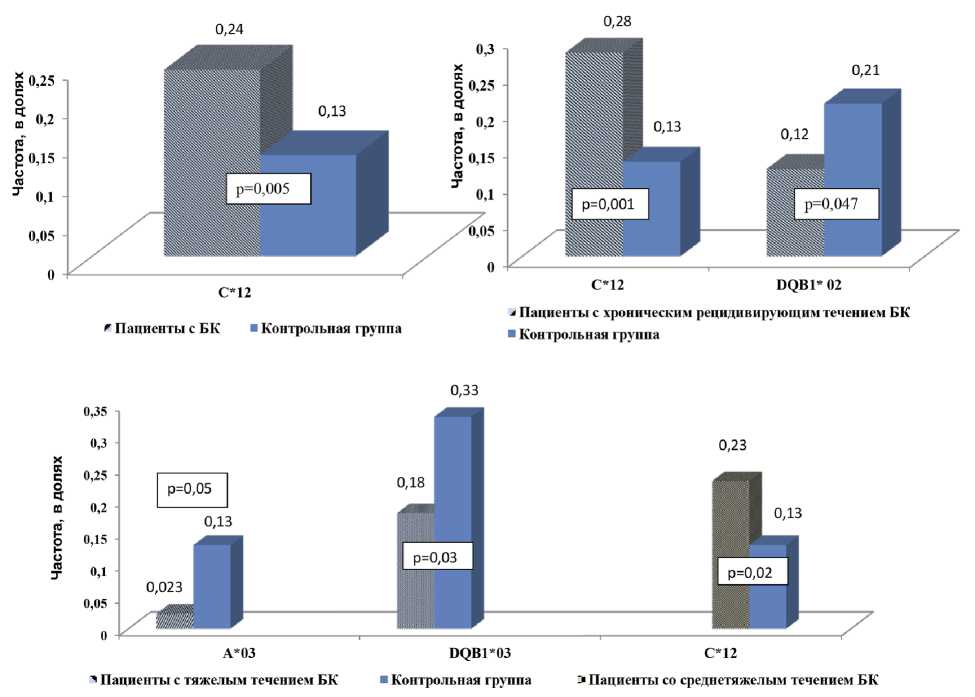

Подгруппа пациентов с пенетрирующим типом БК не оценивалась ввиду ее малочисленности (n=5). Выявлено, что у пациентов со стриктурирующим типом БК достоверно чаще встречались группы аллелей А*11, В*38 и С*12, увеличивая шансы возникно- вения данного типа БК в 2,5 (при С*12), 3,0 и 3,5 (при А*11 и В*38 соответственно) раза (рис. 2 и табл. 1).

При сравнении показателей в группе пациентов с гормональной рефрактерностью к терапии при БК и контрольной группе статистически значимых отличий не выявлено. В группе пациентов с гормональной восприимчивостью достоверно чаще встречался С*12 (ОШ=0,96 ДИ 1,464–5,963), который, соответственно, ассоциирован с предрасположенностью к данной форме заболевания (см. рис. 2).

При сравнении показателей встречаемости групп аллелей HLA у больных БК мужчин и женщин с контрольной группой обнаружено, что С*14 встречался достоверно чаще у больных мужчин (см. рис. 2).

При изучении характера распределения групп аллелей HLA в подгруппе пациентов с возрастом установления диагноза БК младше 35 лет статистически значимых отличий от контроля обнаружено не было. Группа пациентов с возрастом установления диагноза БК старше 35 лет не изучалась по причине ее малочисленности. Обобщенные данные по HLA-маркерам предрасположенности и протекции к БК в исследованных группах приведены в табл. 2.

Обсуждение. Обобщая полученные данные, можно говорить о существовании групп аллелей HLA, ассоциированных с БК, с определенными формами и тяжестью течения заболевания, ответом на гормональную терапию, полом и возрастом пациентов.

Таблица 1

HLA-маркеры предрасположенности к стриктурирующему (n=24), нестриктурирующему, непенетрирующему типам БК (n=24)

|

Группа аллелей HLA |

p |

ОШ |

ДИ |

|

Группа пациентов со стриктурирующим типом БК (n=24) |

|||

|

А*11 |

0,04 |

3,05 |

1,25–7,459 |

|

В*38 |

0,03 |

3,52 |

1,38–9,01 |

|

С*12 |

0,04 |

2,5 |

1,11–5,63 |

Группа пациентов с нестриктурирующим, непенетрирующим типом БК (n=24)

|

В*56 |

0,04 |

5,99 |

1,712–20,92 |

|

С*12 |

0,012 |

2,96 |

1,317–6,63 |

|

С*14 |

0,017 |

5,85 |

1,93–17,74 |

П р и м еч а н и е : ОШ — отношение шансов, ДИ — доверительный интервал.

Таблица 2

HLA-маркеры предрасположенности и протекции к БК в исследованных группах

ОШ

|

Группа аллелей HLA |

Общая группа с БК, n= 53 |

Рецидивирующее течение БК, n= 30 |

Тяжелое течение БК, n= 22 |

Среднетяжелое течение БК, n= 28 |

Стрикту-рирующий тип БК, n= 24 |

Нестрик-туриру-ющий, непене-трирую-щий тип БК, n= 24 |

Восприимчивые к гормональной терапии при БК, n= 32 |

Мужчины, n= 32 |

Женщины, n= 21 |

|

А*11 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

В*38 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

В*56 |

- |

- |

- |

- |

- |

5,985 |

- |

- |

- |

|

С*12 |

2,265 |

2,955 |

- |

- |

2,5 |

2,955 |

2,955 |

- |

2,686 |

|

С*14 |

- |

- |

- |

- |

- |

5,854 |

- |

- |

- |

|

DQB1*02 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

DQB1*03 |

- |

- |

0,3474 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

П р и м еч а н и е : ОШ — отношение шансов.

Контрольная группа

Рис. 2. Частота групп аллелей HLA в группе пациентов с БК в зависимости от типа заболевания, восприимчивости к гормональной терапии, пола и в контрольной группе

С предрасположенностью к заболеванию БК ассоциирована группа аллелей С*12. С*12 (ОШ=2,96 ДИ 1,43–6,098) можно также рассматривать в качестве маркера предрасположенности к хроническому рецидивирующему течению БК, а DQB1*02 (ОШ=0,38 ДИ 0,16–0,94) — маркер протекции к данной форме заболевания.

У пациентов со среднетяжелым течением БК значимо чаще встречалась группа аллелей С*12 (ОШ=2,56 ДИ 1,21–5,43), а следовательно, наличие в генотипе указанной группы аллелей может служить маркером предрасположенности к соответствующей форме течения заболевания.

При нестриктурирующем, непенетрирующем типе БК частота групп аллелей В*56, С*12 и С*14 статистически значимо выше, в частности при наличии в генотипе В*56 и С*14 риск возникновения именно данного фенотипического варианта заболевания составляет 5,9 и 5,8 раза соответственно.

При этом шанс заболеть БК для мужчин при наличии С*14 (ОШ=4,18 ДИ 1,42–12,35) составляет 4,1 раза. При изучении характера распределения групп аллелей HLA у женщин с БК выявлена значимо более высокая частота С*12 (ОШ=2,69 ДИ 1,42–12,35). Следовательно, группа аллелей С*12 является маркером предрасположенности к БК у женщин.

Относительно ассоциации групп аллелей HLA с тяжестью и характером течения заболеваний выявлены следующие закономерности. Группа аллелей DQB1*03 при БК достоверно реже выявляется у пациентов с тяжелым течением заболевания и является характерным маркером протекции к данной форме БК.

Как видно из представленных данных, иммуно-генетическим маркером предрасположенности к развитию БК является С*12, и в том числе к среднетяжелому течению, стриктурирующему, нестриктури-рующему, непенетрирующему типам заболевания, восприимчивости к гормональной терапии. Данная группа аллелей также увеличивает риск развития БК у женщин Московского региона. Иммуногенетиче-скими маркерами предрасположенности к развитию БК стриктурирующего типа являются В*38 и А*11, которые характерны как маркеры данной формы заболевания нестриктурирующего, непенетрирующего типа — В*56 и С*14. С*14 выступает маркером предрасположенности к БК у мужчин Московского региона. Маркером протекции к развитию хронического рецидивирующего течения БК является DQB1*02, характерным маркером протекции к тяжелому течению заболевания является DQB1*02, характерным маркером протекции к тяжелому течению заболевания является группа аллелей DQB1*03.

Несмотря на многочисленные исследования, механизм участия HLA-системы в возникновении БК окончательно не выяснен. Наиболее распространена теория о нарушении иммунологической толерантности к собственным антигенам через аберрантную презентацию Т-лимфоцитам в составе молекул HLA собственных пептидов или чужеродных пептидов, на которые не должен развиваться иммунный ответ [23, 24, 25]. От уникального набора HLA-антигенов может зависеть характер иммунного ответа, а также вероятность развития аутоиммунной агрессии [24, 25].

Как известно, частотное распределение аллельных вариантов HLA генов неоднородно в разных по- пуляциях мира [26, 27, 28]. Среди населения России также имеются свои особенности, причем у представителей разных этнических групп, проживающих в разных регионах России, имеются различия в частотах аллелей HLA [29,30]. Вероятно, именно данный факт обусловливает ассоциацию БК с разными группами и аллелями HLA, обнаруженную исследователями из различных стран.

Так, в исследованиях, проведенных в Европе и Северной Америке, с развитием БК установлены положительные ассоциации с наличием в генотипе определенных HLA-генов II класса. В частности, в различных странах указанных регионов наиболее часто ассоциируются с наличием HLA-DRB1*0103, что воспроизводится в многочисленных исследованиях [9–12], а также ассоциирована у европейцев с DRB1*07 [14, 18].

В России работ, посвященных изучению распределения HLA-генов у больных БК, крайне мало, и, как отмечалось ранее, большинство из них выполнено с применением серологических методов типирования. БК в Московском регионе, по данным одного из исследований, положительно ассоциирована с В14 и А3, отрицательно — с А19 [19]. По данным другого исследования, положительная ассоциация найдена для А3, отрицательная — для DR1 [1]. В18 и DRB1*01 также представлены как маркеры БК авторами [31].

Как видно, данные по Московскому региону значительно отличаются и противоречивы, а учитывая различную номенклатуру HLA-системы при серологическом и генетическом типировании, обобщение результатов нашего исследования и литературных данных затруднительно.

Заключение. Таким образом, в проведенном исследовании выявлено, что определенные группы аллелей HLA тесно ассоциированы с патогенезом БК у взрослого славянского населения Московского региона. Выявлены иммуногенетические факторы предрасположенности и протекции к возникновению заболевания в целом, а также в зависимости от пола и возраста. Обнаружена положительная и отрицательная ассоциации групп аллелей HLA с клинической формой, течением заболевания БК и ответом на терапию глюкокортикоидами. В частности, выявлено, что с развитием БК у женщин и с восприимчивостью к гормональной терапии при данном заболевании ассоциирована группа аллелей С*12; к характерным маркерам стриктурирующего типа БК относятся В*38 и А*11; маркерами нестриктурирующего, непенетри-рующего типа являются группы аллелей В*56 и С*14, причем С*14 также ассоциирована с риском развития БК у мужчин; характерными маркерами протекции к развитию БК с хроническим рецидивирующим течением и тяжелым течением являются DQB1*02 и DQB1*03 соответственно. Полученные результаты указывают на необходимость проведения исследований полиморфизма генов HLA-системы не только в отношении заболевания в целом, но и в отдельных клинических группах больных.

Список литературы Иммуногенетические маркеры болезни Крона у взрослого населения Московского региона

- Белоусова E.A. Резистентные формы воспалительных заболеваний кишечника: автореф. дис.... д-ра мед. наук. М., 1998; 38 с.

- Satsangi J, Morecroft NB, Shah, et al. Genetics of inflammatory bowel disease: scientific and clinical implications. Best Pract Res Clin Gastroenterol 2003; 17 (1): 3-18

- Molodecky NA, Soon IS, Rabi DM. Increasing incidence and prevalence of the inflammatory bowel diseases with time, based on systematic review. Gastroenterology 2012; 142 (1): 46-54

- Ponder AA, Long MD. Clinical review of recent findings in the epidemiology of inflammatory bowel disease. Clinical Epidemiology 2013; 5: 237-247

- Никулина И.В. Клинико-эпидемиологическая характеристика воспалительных заболеваний кишечника в Московской области: автореф. дис.... канд. мед. наук. М., 1997; 24 с.

- Белоусова E.A. Язвенный колит и болезнь Крона. Тверь: 000 «Издательство «Триада», 2002; 128 с.

- Николаева H.H., Чечеткина И.Д., Николаева Л. В. Эпидемиология язвенного колита и болезни Крона в Красноярском крае. Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, кол о проктологии 2004; 5 (XIV, 23): 1

- Ткачев А.В., Девликамова Т.А., Розенберг Т.Г. Оценка распространенности воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК) в Ростовской области. В сб.: Симпозиум: Гастроэнтерология Юга России. Ростов-на-Дону, 2009; с. 103

- Trachtenberg EA, Yang Н, Hayes Е, et al. HLAclass II hap-lotype associations with inflammatory bowel disease in Jewish (Ashkenazi) and non-Jewish Caucasian populations. Hum Immunol 2000; 61 (3): 326-33

- Silverberg MS, Mirea L, Bull SB. A Population-and Family-Based Study of Canadian Families Reveals Association of HLA DRB1;0103 With Colonic Involvement in Inflammatory Bowel Disease. Inflammatory Bowel Diseases 2003; 9 (1): 1-9

- Fernandez L, Mendoza JL, Martinez A. IBD1 and IBD3 Determine Location of Crohn's Disease in the Spanish Population. Inflammatory Bowel Diseases 2004; 10 (6): 715-722

- Lappalainen M, Halme L, Turunen U, et al. Association of IL23R, TNFRSF1A, and HLA-DRB1;0103 allele variants with inflammatory bowel disease phenotypes in the Finnish population. Inflamm Bowel Dis 2008; 14(8): 1118-24

- GulwaniDAkolkar B, Akolkar PN, Lin XY, et al. HLA Class II Alleles Associated with Susceptibility and Resistance to Crohn's Disease in the Jewish Population. Inflammatory Bowel Diseases 2000; 6 (2): 71-6

- Адлер Г. Болезнь Крона и язвенный колит. М.: ГЕОТАР-Мед, 2001; 500 с.

- Okada Y, Yamazaki К, Umeno J. HLA-Cw;1202-B;5201-DRB1;1502 haplotype increases risk for ulcerative colitis but reduces risk for Crohn's disease. Gastroenterology 2011; 141 (3): 864-71

- Kawasaki A, Tsuchiya N, Hagiwara K, et al. Independent contribution of HLA-DRB1 and TNF alpha promoter polymorphisms to the susceptibility to Crohn's disease. Genes Im-mun2000; 1 (6): 351-7

- Annese V, Lombardi G, Perri F. Variants of CARD15 are associated with an aggressive clinical course of Crohn's disease: an IG-IBD study. American Journal of Gastroenterology 2005; 100:84-92

- Hoentjen F, Tonkonogy L, Dieleman L, et al. CD4 T lymphocytes mediate colitis induced by non-pathogenic Bacte-roides vulgatus in HLA-27 transgenic rats. Gastroenterol 2005; 128(4):A-206

- Морозова H.A. Клинико-генетические взаимосвязи при воспалительных заболеваниях толстой кишки (язвенный колит и болезнь Крона): автореф. дис.... канд. мед. наук. М., 1997; 24 с.

- Халиф И.Л., Лоранская И.Д. Воспалительные заболевания кишечника (неспецифический язвенный колит и болезнь Крона): клиника, диагностика и лечение. М.: Миклош, 2004; 88 с.

- Рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации по лечению болезни Крона у взрослых (проект). Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии 2012; 23 (6): 68-82

- Silverberg MS, Satsangi J, Ahmad T, et al. Toward an integrated clinical, molecular and serological classification of inflammatory bowel disease: report of a working party of the 2005 Montreal World Congress of Gastroenterology. Can J Gastroen-terol 2005; 19 (Suppl. A); 5-36

- Соколова Е.И. Клиническая иммунология. M.: Медицина, 1998; 45 с.

- Haitov RM. Immunology. М.: GEOTAR-Med, 2009; 320 p. Russian (Хаитов P.M., Иммунология: учебник. М.: ГЕОТАР-Мед, 2009; 320 с.

- Gough SCL, Simmonds MJ. The HLA Region and Autoimmune Disease: Associations and Mechanisms of Action. Current Genomics 2007; 8: 453-465

- Bugawan TL, Mack SJ, Stoneking M, et al. HLA class I distributions in six Pacific/Asian populations: evidence of selection at the HLA-A locus. Tissue Antigens 1999; 53: 311-319

- Begovich AB, Moonsamy PV, Mack SJ, et al. Genetic variability and linkage disequilibrium within the HLA-DP region: analysis of 15 different populations. Tissue Antigens 2001; 57: 424-439

- Sanchez-Mazas A, Meyer D. The Relevance of HLA Sequencing in Population Genetics Studies. Journal of Immunology Research 2014; article ID 971818.

- Boldyreva MN. HLA (class II) and natural selection: "Functional" genotype hypothesis advantages of "functional" heterozygosity: DSc abstract. Moscow, 2007; 47 p. Russian (Болдырева M.H. HLA (класс II) и естественный отбор: «Функциональный» генотип, гипотеза преимущества «функциональной» гетерозиготности: автореф. дис... д-ра мед. наук. М., 2007; 47 с.

- Khromova NA Polymorphism of HLA system in representatives of different ethnic groups of Slavic (Russian, Belaru-sian and Ukrainian): PhD abstract. Moscow, 2006; 29 p. Russian (Хромова, H.A. Полиморфизм системы HLAy представителей разных славянских этнических групп (русской, белорусской и украинской): автореф. дис.... канд. мед. наук. М., 2006; 29 с.

- Loranskaya ID, Khalif IL, Dolbin AG, Yazdovs-kiy VV. Genetic markers HLA-nonspecific inflammatory and functional diseases of the colon. Russian medical news 2001; 2: 43-46. Russian (Лоранская И.Д., Халиф И.Л., Долбин А. Г., Яздовский В. В. Генетические HLA-маркеры при неспецифических воспалительных и функциональных заболеваниях толстой кишки. Российские медицинские вести 2001; 2: 43-46.