Иммуногенность и инвазивность микроорганизмов рода Bacillus при пероральном применении

Автор: Донченко Н.А., Козлова Ю.Н., Коптев В.Ю., Ян Ф., Хоменко Ю.С., Нефедова Е.В., Афонюшкин В.Н., Мишукова О.В., Ермакова Л.П., Ан К.В., Новик Я.В.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Ветеринарная вирусология, микробиология, иммунология

Статья в выпуске: 4 т.59, 2024 года.

Бесплатный доступ

Иммуномодулирующие эффекты пробиотиков на основе микроорганизмов рода Bacillus связаны с их способностью к проникновению через слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта в кровеносную систему. Представляется перспективным создание рекомбинантных вакцин на основе микроорганизмов рода Bacillus , продуцирующих рекомбинантные антигены наиболее значимых и антигенно изменчивых вирусных и бактериальных агентов сельскохозяйственной птицы, свиней и крупного рогатого скота. Проблема пероральной вакцинации заключается в развитии пищевой иммунотолерантности, связанной с вовлечением в реакции адаптивного иммунитета CD4+ и CD8+/Treg лимфоцитов, подавляющих иммунный ответ в отношении вводимого антигена. В настоящей работе впервые показано, что наличие инвазивности у микроорганизмов родов Bacillus и Geobacillus служит важным, но не единственным фактором, определяющим их иммуногенность. Мы установили, что, помимо B. subtillis, в качестве средства доставки рекомбинантных антигенов можно рассматривать B. atrophaeus. Нашей целью был поиск штаммов рода Bacillus, обладающих оптимальной инвазивностью и иммуногенностью, как пероральных средств доставки рекомбинантных антигенов с эффектом преодоления пищевой иммунотолерантности. Культуры микроорганизмов рода Bacillus были предоставлены Институтом химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН (ИХБФМ СО РАН) (22 культуры) и ООО «СибАФ» (г. Бердск) (7 культур). Идентификацию культур проводили методом секвенирования 16S рибосомальной РНК по Сэнгеру. Штаммы высевали на 3 % триптиказо-соевой бульон (TSB), 0,5 % дрожжевой экстракт (YE) и 1,5 % агар Bacto («BD Biosciences», США), после чего инкубировали при 37 °C в течение 16 ч. Бактериальные клетки инактивировали прогреванием при 65 °С в течение 3 ч и добавлением фурацилина до концентрации 0,1 %. Культуры 29 штаммов тестировали на иммуногенность in vivo на мышах-гибридах F1 (A/Sn × Balb/C). Животным выпаивали перорально через зонд по 200 мкл культуральной жидкости микроорганизмов родов Bacillus и Geobacillus в концентрации 0,7 ед. McF, 3-кратно с интервалом 7 сут. Через 3 нед брали кровь для серологических исследований. Показатели иммуногенности и инвазивности оценивали в реакции агглютинации с флуоресцентно меченными О-антигенами. Реакцию агглютинации проводили с сыворотками крови мышей. Инвазивность при пероральном введении культур рода Bacillus оценивали посредством постановки биопробы на 10-суточных цыплятах (Gallus gallus L.) кросса Shaver. Ежесуточно в течение 10 сут цыплятам вводили 1-суточную культуру исследуемого микроорганизма в дозе 200 мкл орально (1 млрд КОЕ/мл). На 11-е сут проводили убой и делали посевы биоматериала (мышцы, печень и сердце) на мясопептонный агар и в мясопептонный бульон. Также анализировали инвазивность микроорганизмов рода Bacillus на мышах линии С57Black. Животным вводили орально по 100 мкл культуры микроорганизма 1 раз в сутки в течение 2 сут подряд. На 3-и сут проводили убой и делали посевы материала печени и сердца на Eugonic агар, мясопептонный агар и в мясопептонный бульон. При проведении теста на наличие биосурфактантной активности Oil spreading assay культуральную жидкость разводили дистиллированной водой и вносили 20 мкл нефти. В качестве негативного контроля использовали дистиллированную воду, в качестве позитивного контроля - SDS (sodium dodecyl sulfate, 1 % v/v). Разрушение нефтяного пятна учитывали как положительный результат. Только 27,5 % культур микроорганизмов рода Bacillus инициировали образование антител к собственным корпускулярным антигенам при пероральном введении мышам F1 (A/Sn × Balb/C). Среди изученных культур B. subtilis образование антител вызывали 71,42 %. Образование антител также стимулировали культуры других видов: B. atrophaeus B8, изолят B23 B. zhangzhoulensis (по другим источникам отнесен к B. pumilus или B. safensis), штамм B. licheniformis В10. Большинство микроорганизмов рода Bacillus не стимулировали продукцию антител к собственным антигенам. Культуры B. mucoides / B. weihenstephanensis B31, B. simplex B32, B. thuringiensis B20, B. subtillis, B. amyloliquefaciens 2-15, Bacillus spp. 1’-37-7 оказывали патогенное действие, сопровождавшееся гибелью мышей при пероральном введении: погибало от 25 до 50 % особей. При пероральном введении культур рода Bacillus птице у всех опытных кур грудные и бедренные мышцы были контаминированы на 100 %, печень и сердце - соответственно на 96 и 52 %. Инвазивность для мышей характеризовалась выявлением микроорганизмов в образцах печени и сердца через 18 ч после последнего перорального введения. Устойчивой инвазивностью обладали культуры Bacillus spp. B56, Bacillus spp. В50, B. atrophaeus B8 и B. safensis В23. Однако антитела были обнаружены только к B. atropheus B8 и B. safensis В23.

Bacillus, споровые пробиотики, иммунофлуоресцентная реакция агглютинации, вакцинация, иммуногенность, инвазивность, кормовые вакцины, рекомбинантные вакцины, векторный штамм

Короткий адрес: https://sciup.org/142243781

IDR: 142243781 | УДК: 619:579.62:615.37 | DOI: 10.15389/agrobiology.2024.4.814rus

Текст научной статьи Иммуногенность и инвазивность микроорганизмов рода Bacillus при пероральном применении

Пероральные вакцины в последние годы широко изучаются ввиду экономических перспектив их массового применения и технологичности. При этом остаются нерешенными вопросы разработки адъювантов для таких вакцин, проблемы индукции иммунотолерантности при пероральном введении антигена и использования этого феномена с целью снижения избыточной иммунореактивности организма в отношении вирусов и бактерий (1).

Мы предполагаем, что формирование антител к антигенам микроорганизмов рода Bacillus при их пероральном применении должно зависеть от сочетания иммуномодулирующих эффектов с инвазивностью. Штаммы микроорганизмов рода Bacillus , вызывающие образование наибольшего количества антител к своим антигенам, следует рассматривать в качестве наиболее перспективных средств доставки вакцинных рекомбинантных антигенов при пероральной вакцинации (2, 3).

Одна из проблем пероральной вакцинации — развитие пищевой иммунотолерантности, связанной с вовлечением в реакции адаптивного иммунитета CD4+ и CD8+/Treg лимфоцитов, подавляющих иммунный ответ в отношении вводимого антигена. Другая проблема — доставка антигена через барьер слизистых оболочек (4, 5).

Теоретически в случае микроорганизмов рода Bacillus обе указанные проблемы решаемы. Однако до сих пор акцент в изучении бактерий этого рода делался на поиске антагонистически активных или обладающих пониженной инвазивностью штаммов. Вероятно, разные штаммы и виды бактерий неодинаково перспективны в качестве средств доставки вакцинного антигена и стимуляции поствакцинального иммунитета (6). Моделирование процессов доставки и презентации антигенов иммунной системе с помощью микроорганизмов рода Bacillus в настоящее время не позволяет ответить на все актуальные вопросы, но эмпирический успех даст необходимый материал для разработки нового класса вакцинных препаратов (3, 7).

Пробиотики — это живые микроорганизмы, которые при введении в адекватных количествах оказывают положительное влияние на здоровье хозяина (2, 8, 9). Одним из перспективных для разработки пробиотиков считается грамположительная палочка Bacillus subtilis . Показано положительное влияние пробиотиков на показатели роста и иммунную систему (3, 5, 10). B. subtilis представляет собой эндоспорообразующую бактерию, которая может дифференцироваться в форму спящих спор в суровых условиях среды, включая недостаток питательных веществ и экстремальные температурные изменения (11).

В настоящей работе впервые показано, что наличие инвазивности у микроорганизмов родов Bacillus и Geobacillus служит важным, но не единственным фактором, определяющим их иммуногенность. Мы установили, что помимо B. subtillis в качестве средства доставки рекомбинантных антигенов можно рассматривать виды B. atrophaeus .

Нашей целью был поиск штаммов рода Bacillus, обладающих оптимальной инвазивностью и иммуногенностью, в качестве пероральных средств доставки рекомбинантных антигенов с эффектом преодоления пищевой иммунотолерантности.

Методика. Культуры микроорганизмов рода Bacillus были предоставлены Институтом химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН (ИХБФМ СО РАН) (22 культуры) и ООО «СибАФ» (г. Бердск) (7 культур).

Идентификацию культур проводили методом секвенирования 16S рибосомальной РНК по Сэнгеру. ДНК бактерий выделяли стандартным си-лико-сорбционным методом. ПЦР для амплификации фрагмента гена 16 S рибосомальной РНК проводили со следующими праймерами:

S1 (5´-GCTGGCAGTGCGTCTTAAGCATGC-3´), S2 (5´-GTGACGGGCGGTGTGTACAAGGCCC-3´), S7 (5´-GTGGCGAACGGGTGAGTAACGCG-3´), S6 (5´-GATACGGTGAATACGTTCTCGGG-3´).

Условия ПЦР: 3 мин при 94 ° С (начальная денатурация); 0,5 мин при 94 ° С (денатурация), 0,5 мин при 50 ° С (отжиг), 1 мин при 72 ° С (элонгация) (35 циклов). Использовали real time амплификатор CFX («Bio-Rad Laboratory», США).

Реакции Сэнгера выполняли с набором для циклического секвенирования BigDye Terminator V. 3.1 («Applied Biosystems», США) в стандартных условиях, указанных в руководстве для пользователя. Продукты реакции Сэнгера очищали (спин-колонки CentriSep, «Princeton Separations, Inc.», США) и визуализировали с помощью генетического анализатора 3500 («Applied Biosystems», США). Анализ последовательностей проводили с использованием BlastN .

Дополнительно изучали факторы, потенциально способные повысить эффективности инвазии, — гемолитическую, каталазную и гиалуронидазную активность согласно ОФС.1.7.2.0012.15 (11), а также продукцию биосурфактантов (12).

Штаммы микроорганизмов родов Bacillus и Geobacillus высевали в 3 % триптиказо-соевой бульон (TSB), 0,5 % дрожжевой экстракт (YE) и на 1,5 % агар Bacto («BD Biosciences», США) и инкубировали при 37 ° C в течение 16 ч.

Бактериальные клетки инактивировали прогреванием при 65 ° С в течение 3 ч и добавляли фурацилин до концентрации 0,1 %. Для получения флуоресцентно меченных антигенов к взвеси инактивированных бактериальных клеток добавляли 0,1 % раствор флуоресцентного красителя акридинового оранжевого в соотношении 1:10. Через 18 ч инкубации при 5 ° С не связавшийся краситель отмывали физиологическим раствором. Для определения оптимальной концентрации антигены разводили с шагом 1:2 в буферном растворе (0,15 М NaCl, 0,1 M Tris-HCl, рН 7,2) и вносили в лунки 96-луночного микропланшета с V-образным дном. Через 16 ч инкубации при 37 ° С оценивали свечение антигенов с помощью трансиллюминатора GelDoc («Bio-Rad Laboratories, Inc.», США).

Культуры разных штаммов ( n = 29) тестировали на иммуногенность in vivo на мышах F 1 (A/Sn ½ Balb/C). Животных содержали в стандартных условиях согласно международным нормам (Council Directive 86/609/EEC). Мыши имели неограниченный доступ к воде и корму, использовался стандартный полнорационный гранулированный комбикорм для мышей. Животным выпаивали перорально через зонд по 200 мкл культуральной жидкости микроорганизмов родов Bacillus и Geobacillus (по 10 мышей на штамм) в концентрации 0,7 ед McF (McFarland Unit), 3-кратно с интервалом 7 сут. Через 3 нед брали кровь для серологических исследований.

Показатели иммуногенности и инвазивности культур Bacillus оценивали с использованием реакции агглютинации с флуоресцентно меченными О-антигенами (13). Реакцию агглютинации проводили с сыворотками крови мышей, которые раститровывали с шагом 1:2 и вносили в лунки 96-луноч-ного микропланшета с V-образным дном. Через 16 ч инкубации при температуре 18 ° С оценивали свечение антигенов (трансиллюминатор GelDoc). Определяли титр антител (log 2 ).

Инвазивность при пероральном введении культур рода Bacillus оценивали в биопробе на 10-суточных цыплятах ( Gallus gallus L.) кросса Shaver, разделенных по принципу аналогов на 5 групп по 10 особей. Цыплят содержали в стандартных условиях с соблюдением всех норм работы с животными (Council Directive 86/609/EEC) с неограниченным доступом к воде и корму. Цыплята получали стандартный стартовый полнорационный гранулированный комбикорм ООО «Агро-Веста» (Россия). Ежесуточно в течение 10 сут цыплятам вводили 1-суточную культуру микроорганизма ( B. subtilis ТНП-3, B. subtilis ВКПМ В-10641, B. cereus DPRK-17, B. coagulans B12, B. subtilis B6), в каждой группе использовали один штамм в дозе 200 мкл орально (1 млрд КОЕ/мл). На 11-е сут проводили убой и делали посевы из биоматериала мышц, печени и сердца на мясопептонный агар и в мясопептонный бульон.

Также анализировали инвазивность микроорганизмов рода Bacillus на мышах линии С57Black. Животные содержались в стандартных условиях, согласно международным нормам (Council Directive 86/609/EEC). Мыши имели неограниченный доступ к воде и стандартному полнорационному гранулированному комбикорму. В опыте использовали штаммы B. subtilis В6, B. atrophaeus B8, B. licheniformis B10, B. subtilis B18, B. subtilis В16, B. subtilis В19, Bacillus spp. B56, Bacillus spp. В50, B. atrophaeus B8 и B. safensis В23. На каждую культуру приходилось по 3 мыши. Животным вводили перорально по 100 мкл культуры исследуемого микроорганизма 1 раз в сутки в течение 2 сут подряд. На 3-и сут проводили убой и делали посевы из биоматериала печени и сердца на Eugonic агар, мясопептонный агар и мясопептонный бульон.

В тесте на наличие биосурфактантной активности Oil spreading assay у всех исследованных штаммов культуральную жидкость разводили дистиллированной водой и вносили 20 мкл нефти. В качестве негативного контроля использовали дистиллированную воду, в качестве позитивного контроля — SDS (sodium dodecyl sulfate, 1 % v/v). Разрушение нефтяного пятна учитывали как положительный тест. Тесты проводили в четырех повторениях (12).

Количественные и полуколичественные данные обрабатывали с использованием программы Microsoft Exсel. Рассчитывали средние арифметические значения ( M ) и среднеквадратические отклонения (±SD). Для анализа ассоциаций между различными характеристиками исследуемых культур строили четырехпольные таблицы и вычисляли соотношения шансов (Odds ratio, OR) и доверительные интервалы (95 % СI).

Результаты. Только 27,5 % культур микроорганизмов рода Bacillus ( n = 29) инициировали продукцию антител к собственным корпускулярным антигенам при пероральном введении мышам F 1 (A/Sn ½ Balb/C) (табл. 1). Среди изученных культур B. subtilis образование антител вызывали 71,42 %. Образование антител также стимулировали культуры других видов: B. atro-phaeus B8, изолят B23, отнесенный к B. zhangzhoulensis / B. pumilus / B. safensis , штамм B. licheniformis В10. Большинство микроорганизмов рода Bacillus не стимулировали продукцию антител к собственным антигенам.

Культуры B. mucoides / B. weihenstephanensis B31, B. simplex B32, B. thurin-giensis B20, B. subtillis , B. amyloliquefaciens 2-15, Bacillus spp. 1’-37-7 оказывали патогенное действие, сопровождавшееся гибелью мышей при пероральном введении: погибало от 25 до 50 % особей. Во всех случаях выжившие мыши не вырабатывали антитела к указанным бактериям (см. табл. 1).

-

1. Патогенность и иммуногенность микроорганизмов рода Bacillus при пероральном введении мышам F1 (A/Sn ½ Balb/C)

Микроорганизм

Патогенность

Результаты иммунофлуоресцент-ной реакции агглютинации, титр антител (log 2 , M ±SD)

B. subtilis В6

Не обнаружена

7,5±1,00

B. atrophaeus B8* +

Не обнаружена

3,0±0,00

B. licheniformis B10

Не обнаружена

3,0±0,00

B. coagulans B12

Не обнаружена

Отрицательно

B. subtilis B18

Не обнаружена

3,75±1,26

Geobacillus toebii B36

Не обнаружена

Отрицательно

B. subtilis HC В42

Не обнаружена

Отрицательно

B. licheniformis B44

Не обнаружена

Отрицательно

Bacillus spp. B45

Не обнаружена

Отрицательно

Bacillus spp. B47

Не обнаружена

Отрицательно

B. subtilis В16

Не обнаружена

5,0±1,15

B. subtilis В19

Не обнаружена

5,0±0,00

B. lentus B21

Не обнаружена

Отрицательно

B. zhangzhoulensis/B. pumilus / B. safensis B23 +

Не обнаружена

4,25±0,50

B. zhangzhoulensis / B. pumilus / B. safensis B24 +

Не обнаружена

Отрицательно

B. stratosphericus / B. altitudinis / B. xiamenensis B26 Не обнаружена

Отрицательно

B. mucoides / B. weihenstephanensis B31

Гибель 50 % мышей

Отрицательно

B. simplex B32

Гибель 50 % мышей

Отрицательно

B. thuringiensis B20

Гибель 25 % мышей

Отрицательно

B. subtillis / B. amyloliquefaciens B57

Гибель 25 % мышей

Отрицательно

B. vallismartis / B. subtilis / B. halotolerans B58

Не обнаружена

Отрицательно

B. safensis / B. pumilis B59

Не обнаружена

Отрицательно

Bacillus spp. B50*

Гибель 25 % мышей

Отрицательно

Bacillus spp. B52

Не обнаружена

Отрицательно

Bacillus spp. B53

Не обнаружена

Отрицательно

Bacillus spp. B56*

Не обнаружена

Отрицательно

Bacillus spp. B54

Не обнаружена

3,0±0,00

Bacillus spp. B55

Не обнаружена

Отрицательно

Bacillus spp. B57

Не обнаружена

Отрицательно

Пр и м еч ани е. * — наличие инвазивной активности, + — наличие биосурфактантной активности.

-

2. Контаминация микроорганизмами рода Bacillus внутренних органов и тканей 10-суточных цыплят (Gallus gallus L.) кросса Shaver при пероральном введении культур рода Bacillus (n = 10)

Штамм

Контаминация тканей и органов, %

сердце

печень

бедренная мышца1 грудная мышца

B. subtilis ТНП-3

80

80

100

100

B. subtilis ВКПМ В-10641

0

100

100

100

B. cereus DPRK-17

80

100

100

100

B. coagulans B12

60

100

100

100

B. subtilis B6

40

100

100

100

Среднее

52

96

100

100

Все исследуемые нами штаммы продуцировали гиалуронидазу. Также большинство штаммов, за исключением B. subtilis ТНП-3 и B. subtilis B-7920, выделяли фермент каталазу и обладали бета-гемолитической активностью.

Инвазивность для мышей характеризовалась выявлением микроорганизмов в образцах печени и сердца через 18 ч после последнего перорального введения. Устойчивой инвазивностью обладали культуры Bacillus spp. B56, Bacillus spp. В50, B. atrophaeus B8 и B. safensis В23. Однако антитела были обнаружены только к B. atrophаeus B8 и B. safensis В23 (см. табл. 1).

При пероральном введении культур рода Bacillus птице у всех опытных кур грудные и бедренные мышцы были контаминированы на 100 %, печень и сердце — соответственно на 96 и 52 % (табл. 2).

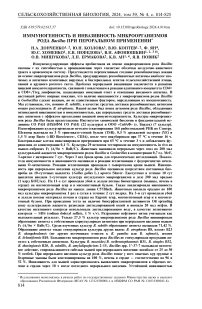

Биосурфактантной активностью (рис.) обладали изоляты B23 и В24

-

B. zhangzhoulensis / B. safensis / B. pumilus и Bacillus atrophaeus B8.

Пример исследования микроорганизмов рода Bacillus на биосурфактантную активность в тесте на эмульсификацию нефти: 66 — Bacillus atrophaeus B8 (положительно), 67 — B. zhangzhoulensis / B. pu-milus / B. safensis B23 (отрицательно), 68 — B. zhang-zhoulensis / B. pumilus / B. safensis В24 (положительно), ¹ 69 — Bacillus spp. B56 (отрицательно); к - — отсутствие биосурфактантной активности, к+ — изменение поверхностного натяжения среды в присутствии детергента.

Статистически значимой ассоциации между наличием биосурфак-тантной активности и инвазивностью в анализируемой выборке мы не обнаружили. Отношение шансов (OR) составило 4,5 (95 % СI 0,49-41,24), но было статистически незначимым. В то же время и наличие антител после многократного перорального введения не всегда ассоциировалось с положительными результатами тестов на инвазивность, равно как и наоборот (см. табл. 1).

Было протестировано 29 культур бактерий, из которых 8 стимулировали образование антител у мышей. В иммунофлуоресцентной реакции агглютинации (ИРА) мы определили титр антител к бактериям. Появление антител в сыворотке крови мышей, иммунизированных клетками микроорганизмов родов Bacillus и Geobacillus , зависело от видовой принадлежности бацилл. В группах мышей, получавших культуры B. atrophaeus B8 и B. lich-eniformis B10, выработка антител была ниже, чем в группах, получавших культуры B. subtilis (см. табл. 1). Эти результаты показали, что у мышей культуры B. subtilis действуют как адъюванты, усиливая антигенспецифиче-скую иммунную реакцию, и это не противоречит известным нам данным литературы (10, 14).

Представляет интерес то, что даже наличие инвазивности у микроорганизмов рода Bacillus , не отнесенных к видам B. subtilis и B. atrophaeus , могло не сопровождаться образованием антител (см. табл. 1). То есть появление бацилл в паренхиматозных органах не обязательно стимулировало гуморальный иммунитет.

-

B. subtilis — хорошо известный вид микроорганизмов, который широко используется в составе пробиотиков для нужд птицеводства, животноводства и свиноводства (3, 7, 8, 15). Также методами генной инженерии на его основе создано множество продуцентов разнообразных рекомбинантных белков (3). Особенности иммунологических реакций организма на пероральное введение B. subtilis делает этот вид наиболее перспективным в качестве средства доставки антигенов пероральных вакцин (3, 5, 14).

Биосурфактанты — химически активные биополимеры, способные изменять поверхностное натяжение гидрофобных биомолекул, включая жиры, масла природного происхождения, нефть и т.д. (7, 12). Мы рассматривали эту характеристику в качестве одного из возможных механизмов, повышающих инвазивность бацилл и/или стимулирующих иммунный ответ за счет формирования липидных эмульсий. Однако в наших исследованиях инвазивные бациллы не всегда обладали биосурфактантной активностью, также необязательной была стимуляции выработки антител к собственным антигенам (см. табл. 1).

Важным компонентом большинства, если не всех вакцин на основе инактивированных вирусов в птицеводстве считаются адъюванты (1, 16). Выяснение механизма действия адъювантов внесло значительный вклад в создание современном вакцинных препаратов (4, 10, 17, 18). В этой связи интересны примеры разработки вакцин на основе B. subtilis (7, 16) и тот факт, что биополимеры B. subtilis обладают выраженными адъювантными свойствами (19). Роль адъювантов также рассматривается в случае живых аттенуированных и рекомбинантных вакцин для животноводства и птицеводства (20) (хотя применение аттенуированных штаммов может нести риски реверсии). Важно понимать, какие именно реакции иммунной системы должны активировать адъюванты, учитывая закономерности формирования протективного иммунитета, особенно при использовании рекомбинантных вакцин с низкоиммуногенными антигенами (21, 22).

У кур изучение влияния различных веществ с потенциально адъювантными свойствами на иммунную систему (особенно желудочно-кишечного тракта) началось сравнительно недавно (23-25). В основном эти исследования касаются некоторых олигонуклеотидов и двуцепочечной РНК (23), маннанолигосахаридов (24) и иммуностимулирующих эффектов перорального применения живых бактерий B. subtilis (25), но не в качестве векторных штаммов с иммуномодулирующими свойствами.

Интересно, что даже инактивированные споры B. subtilis способны стимулировать мукозальный иммунитет при вакцинации (16). Споры B. sub-tilis , действуя как потенциальные адъюванты вакцины (16, 18), синергети-чески обеспечивали антиген-специфические иммунные ответы против вируса птичьего гриппа H5N1 у кур белый леггорн. Это указывает на наличие у B. subtilis молекул, обладающих самостоятельным иммуномодулирующим действием, в том числе без активной инвазии бактериальных клеток через слизистые барьеры.

Вовлечение Treg клеток (regulatory T cells, suppressor T cells — центральные регуляторы иммунного ответа) в формирование поствакцинального иммунитета (21) несет риски быстрого снижения напряженности иммунитета, особенно при пероральной вакцинации, что может быть следствием неудачного подбора адъюванта, стимулирующего эти клетки (21, 26). Известно, что масляные адъюванты не подходят для индукции Т-клеточных ответов, которые необходимы для образования Т- или В-клеток памяти (17), поэтому необходимы новые адъюванты и рецептуры адъювантов вакцины, в том числе, возможно, на основе B. subtilis .

Cпоры B. subtilis могут индуцировать экспрессию провоспалитель-ных цитокинов IL-1β и IL-6 в клетках врожденного иммунитета — моноцитах и макрофагах. Эти цитокины играют решающую роль не только в контроле и устранении вторгающихся патогенов, но также в провоцировании активации адаптивных иммунных клеток, таких как Т-клетки, особенно дифференцировки Th1 и Th17 (10, 26, 27). Было высказано предположение, что высокая экспрессия провоспалительных цитокинов при лечении спорами B. subtilis связана с повышенной устойчивостью к вирусной инфекции (28, 29). Например, коммерческая вакцина с масляным адъювантом не может вызывать сильный Т-клеточный ответ по сравнению с тем, который индуцируется H5N1 с B. subtilis в качестве адъюванта (16). Этот результат согласуется с исследованием, демонстрирующим способность спор B. subtilis повышать уровень Т-клеточного ответа (5, 8).

-

B. subtilis преимущественно рассматривается в научной литературе в качестве штамма-продуцента антигена (для производства рекомбинантных

вакцин инъекционного применения) (19) либо в качестве пробиотического штамма (25). Споры B. subtilis определяют иммунные ответы Th1 и Th17, но не ответы Th2 при повторной стимуляции препаратом H5N1 (16, 18). Это позволяет предположить, что антиген-специфические Т-клеточные ответы могут быть оптимальными для противовирусного или антибактериального эффектов (30-32). Считается, что иммунные ответы Th1 необходимы при вирусной инфекции. Известно, что IL-17 вызывает аутоиммунные заболевания или антибактериальные иммунные ответы (27), но также сообщается, что он играет роль в противовирусных иммунных ответах (30, 33). Согласно исследованиям на мышах (33), адъюванты со спорами могут вызывать специфические для легких иммунные ответы при введении в виде интраназальных вакцин (28). Поэтому, по нашему мнению, перспективны дальнейшие исследования B. subtilis в качестве основы вакцин, действующих через различные слизистые барьеры в организме.

Обсуждая перспективы B. subtilis как вектора, следует учитывать опыт использования энтерококков и лактококков в качестве средств доставки рекомбинантных антигенов в вакцинах перорального применения. Назальная иммунизация мышей штаммом Lactobacillus casei , экспрессирующим N-терминальный участок PspA, приводила к образованию анти-PspA IgG в сыворотке, которые защищали животных от последующей пневмококковой инфекции (31). Разработана вакцина против Enterohemorrhagic Escherihia coli (EHEC), вызывающей уремический синдром. Он становится причиной острой почечной недостаточности у детей и пожилых людей. В своей вакцине авторы использовали безопасный пробиотический штамм Lactococcus lactis , который может служить векторным организмом для пероральной вакцинации (4, 34). В работе M. Ahmed с соавт. (4) создан рекомбинантный штамм Lactococcus lactis с экспрессируемым геном EspB антигена EHEC.

К недостаткам этого подхода следует отнести высокий риск развития пищевой иммунотолерантности, поскольку многие представители лактобактерий и энтерококков обладают способностью подавлять иммунитет к собственным антигенам, стимулируя выработку IL-10. Чаще всего лактобактерии, наиболее родственные энтерококкам, снижают иммунореактивность организма или препятствуют реализации некоторых реакций иммунной системы провоспалительного характера, что, видимо, необходимо для предотвращения элиминации лактобактерий из кишечника. Различные компоненты лактобактерий оказывают разные эффекты. Так, экзополисахариды Lactobacillus rhamnosus стимулируют выработку провоспалительных медиаторов в макрофагах in vitro, и они же подавляют продукцию антиколлаге-новых антител у мышей и развитие гуморального иммунного ответа на альбумин (35).

Показано, что интраперитониальное и внутривенное введение L. casei также подавляет ряд иммунологических реакций провоспалительного характера, в частности реакции гистиоцитов и базофил-зависимые реакции воспаления in vitro и in vivo. Важный компонент стенки лактобактерий — Surface layer proteins (Slps), белок, обеспечивающий взаимодействие с коллагеном, фибронектином, ламинином и адгезию L. amylovorus на поверхности слизистой желудочно-кишечного тракта у свиней (34). Можно ожидать, что образование антител к этому поверхностному белку-адгезину способно резко снизить интенсивность колонизации слизистой оболочки кишечника некоторыми энтероадгезивными лактобактериями. Любопытно, что разные типы Slps индуцируют разные типы иммунологических реакций. Так, SlpA индуцирует выработку дендритными клетками IL-10 (противовоспалитель- ного цитокина) и снижение синтеза провоспалительного цитокина IL12p70, связываясь с рецептором дендритных клеток DC-SIGN. Лактобактерии, лишенные SlpA, но обладающие SlpB, стимулируют выработку провоспали-тельных цитокинов, таких как IL-12, TNFalfa и IL-1betta (36).

Таким образом, многие штаммы Bacillus subtilis характеризуются наличием инвазивности. По нашему мнению, именно это свойство вида — основной фактор, определяющий большинство иммуностимулирующих эффектов пробиотиков, содержащих микроорганизмы B. subtilis . Эта же особенность полезна для транспортировки вакцинных антигенов через слизистые оболочки, но наши исследования показали, что иммуногенность и способность преодолевать пищевую толерантность именно у B. subtilis обусловлена не только инвазивностью. Среди изученных культур B. subtilis образование антител вызывали 71,42 %. Образование антител также стимулировали культуры других видов: B. atrophaeus B8, изолят B23, отнесенный к B. zhangzhoulensis / B. pumilus / B. safensis , штамм B. licheniformis В10. Потенциал пробиотических штаммов на основе микроорганизмов рода Bacillus в качестве носителей рекомбинантных вакцинных антигенов представляется нам более перспективным по сравнению с микроорганизмами родов Lactobacillus и Lactococcus .

Список литературы Иммуногенность и инвазивность микроорганизмов рода Bacillus при пероральном применении

- Блохина Е.А., Равина И.В. Конструирование мозаичных HBC-частиц, несущих консервативные участки м2-белка и гемагглютинина вируса гриппа А. Вопросы вирусологии, 2018, 63(3): 130-135 (doi: 10.18821/0507-4088-2018-63-3-130-135).

- Коптев В.Ю., Ладейщикова Е.Е., Козенёва В.С. Пробиотические штаммы микроорганизмов рода Bacillus в птицеводстве. Птицеводство, 2018, 8: 47-48.

- Афонюшкин В.Н., Донченко Н.А., Коптев В.Ю., Фуди Я., Барсукова Е.Н., Козлова О.С. "Малая" биотехнология или хозяйство-ориентированная биотехнология в ветеринарии — аналог персонализированной медицины. Ветеринария, 2022, 11: 28-34 (doi: 10.30896/0042-4846.2022.25.11.28-34).

- Ahmed M., Loos D., Vanrompay E., Cox E. Oral immunization with Lactococcus lactis-expressing EspB induces protective immune responses against Escherichia coli O157:H7 in a murine model of colonization. Vaccine, 2014, 32(31): 3909-3916 (doi: 10.1016/j.vaccine.2014.05.054).

- Amuguni H., Zipori S. Bacillus subtilis: a temperature resistant and needle free delivery system of immunogens. Human Vaccines & Immunotherapeutics, 2012, 8(7): 979-986 (doi: 10.4161/hv.20694).

- Afonyushkin V.N., Kechin A.A., Tromenshleger I.N., Filipenko M.L., Smetanina M.A. Determination of cell concentrations in stationary growing Lactobacillus salivarius cultures in relation to formation of biofilms and cell aggregates. Microbiology, 2017, 86(6): 793-798 (doi: 10.7868/S0026365617060039).

- Das K., Mukherjee A.K. Crude petroleum-oil biodegradation efficiency of Bacillus subtilis and Pseudomonas aeruginosa strains isolated from a petroleum-oil contaminated soil from North-East India. Bioresource Technology, 2007, 98(7): 1339-1345 (doi: 10.1016/j.biortech.2006.05.032).

- Plaza-Diaz J., Ruiz-Ojeda F.J., Gil-Campos M., Gil A. Mechanisms of action of probiotics. Advances in Nutrition, 2019, 10(suppl_1): S49-S66 (doi: 10.1093/advances/nmy063).

- Ahiwe E.U., Abdallh M.E., Chang'a E.P., Omede A.A., Al-Qahtani M, Gausi H. Graham H., Iji P.A. Influence of dietary supplementation of autolyzed whole yeast and yeast cell wall products on broiler chickens. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 2020, 33(4): 579-587 (doi: 10.5713/ajas.19.0220).

- Barnes A.G.C., Cerovic V., Hobson P.S., Klavinskis L.S. Bacillus subtilis spores: a novel microparticle adjuvant which can instruct a balanced Th1 and Th2 immune response to specific antigen. Eur. J. Immunol., 2007, 37(6): 1538-1547 (doi: 10.1002/eji.200636875).

- ОФС.1.7.2.0012.15 Производственные пробиотические штаммы и штаммы для контроля пробиотиков. Режим доступа: http://pharmacopoeia.ru/ofs-1-7-2-0012-15-proizvodstvennye-probioticheskie-shtammy-i-shtammy-dlya-kontrolya-probiotikov/#:~:text=1.7.2.0012.15. Без даты.

- Hassanshahian M. Isolation and characterization of biosurfactant producing bacteria from Persian Gulf (Bushehr provenance). Marine Pollution Bulletin, 2014, 86(1-2): 361-366 (doi: 10.1016/j.marpolbul.2014.06.043).

- Хоменко Ю.С., Нефедова Е.В., Козлова О.С., Афонюшкин А.В., Афонюшкин В.Н. Выявление эпизоотически значимого серотипа сальмонелл с использованием иммунофлуо-ресцентной реакции агглютинации (ИРА). Инновации и продовольственная безопасность, 2022, 3(37): 102-106.

- De Souza R.D., Batista M.T., Luis W.B., Cavalcante R.C.M., Amorim J.H., Bizerra R.S.P., Martins E.G., de Souza Ferreira L.S. Bacillus subtilis spores as vaccine adjuvants: further understanding of the mechanisms of action. PLoS ONE, 2014, 9(1): e87454 (doi: 10.1371/journal.pone.0087454).

- Ermakova L.P., Mench I.K., Scheptulja Ju.S., Barsukova E.N., Nozdrin G.A. Effect of various doses of probiotic Vetom 1 comprised of a Bacillus subtilis strain on relative weights of some internalorgans in Pharaon quails. Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences, 2021, 10(4): 102-104.

- Song M., Hong H.A., Huang J.M., Colenatt S., Khan D.D., Nguyen TV, Pak S.M., Shim B.S., Song H.H., Cheong Y.S., Chan J.E., Choi J.A., Choi Y.K., Stadler K., Cutting S.M. Killed Bacillus subtilis spores as a mucosal adjuvant for an H5N1 vaccine. Vaccine, 2012, 30(22): 3266-3277 (doi: 10.1016/j.vaccine.2012.03.016).

- Cox J.C., Coulter A.R. Adjuvants — classification and overview of their modes of action. Vaccine, 1997, 15(3): 248-256 (doi: 10.1016/s0264-410x(96)00183-1).

- Lee B.-J., Kwon H.-i., Kim E.-H., Park S.-J., Lee S.-H., Choi Y.-K., Kim S.-H. Assessment of mOMV adjuvant efficacy in the pathogenic H1N1 influenza virus vaccine. Clin. Exp. Vaccine Res., 2014, 3(2): 194-201 (doi: 10.7774/cevr.2014.3.2.194).

- Paccez J.D., Nguyen H.D., Luiz W.B., Ferreira R.C., Sbrogio-Almeida M.E., Schuman W., Ferreira L.C. Evaluation of different promoter sequences and antigen sorting signals on the immunogenicity of Bacillus subtilis vaccine vehicles. Vaccine, 2007, 25(24): 4671-4680 (doi: 10.1016/j.vaccine.2007.04.021).

- Tarahomjoo S. Recent approaches in vaccine development against Streptococcus pneumoniae. Journal of Molecular Microbiology and Biotechnology, 2014, 24(4): 215-227 (doi: 10.1159/000365052).

- Reed S.G., Bertolet S., Kohler R.N., Friede M. New horizons in adjuvants for vaccine development. Trends in Immunology, 2009, 30(1): 23-32 (doi: 10.1016/j.it.2008.09.006).

- Reid S.G., Orr M.T., Fox C.B. Key roles of adjuvants in modern vaccines. Nature Medicine, 2013, 19(12): 1597-1608 (doi: 10.1038/nm.3409).

- He H., MacKinnon K.M., Genovese K.J., Kogut M.H. CpG oligodeoxynucleotide and double-stranded RNA interact with each other, increasing the production of nitric oxide and the expression of mRNA of inducible nitric oxide synthase, pro-inflammatory cytokines and chemokines in chicken monocytes. Innate Immunity, 2011, 17(2): 137-144 (doi: 10.1177/1753425909356937).

- Lee B.B., Yang T.S., Goo D., Choi H.S., Pitarg F.M., Jung H., Keel D.Y. Effect of dietary β-mannanase supplementation on the additivity of true metabolizable energy values for broiler diets. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 2018, 31(4): 564-568 (doi: 10.5713/ajas.17.0785).

- Ma Y., Wang W., Zhang X., Wang J., Zhang W., Gao J., Wu S., Qi G. Supplemental Bacillus subtilis DSM 32315 manipulates intestinal structure and microbial composition in broiler chickens. Scientific Representative, 2018, 8: 15358 (doi: 10.1038/s41598-018-33762-8).

- Vogel F.R. Immunological adjuvants for modern vaccines. Annals of the New York Academy of Sciences, 1995, 754(1): 153-160 (doi: 10.1111/j.1749-6632.1995.tb44448.x).

- Bettelli E., Carrier Y, Gao W., Korn T., Strom T.B., Oukka M., Weiner H.L., Kuchro V.K. Reciprocal developmental pathways for the generation of pathogenic effector TH17 and regulatory T cells. Nature, 2006, 441: 235-238 (doi: 10.1038/nature04753).

- Pulendran B., Ahmed R. Translating innate immunity into immunological memory: implications for vaccine development. Cell, 2006, 124(4): 849-863 (doi: 10.1016/j.cell.2006.02.019).

- 29Schiffer C., Lalanne A.I., Cassard L., Mancardi D.A., Malbec O., Bruhns P., Dif F., Daeron M. A strain of Lactobacillus casei inhibits the effector phase of immune inflammation. J. Immunol., 2011, 187(5): 2646-2655 (doi: 10.4049/jimmunol.1002415).

- Lee W.-W., Kang S.W., Choi J., Li S.-H., Shah K., Einon E.E., Flavell R.A., Kang I. Regulating human Th17 cells via differential expression of IL-1 receptor (doi: 10.1182/blood-2009-08-236521).

- Stephen-Victor E., Sharma V.K., Das M., Karnam A., Saha C., Lecerf M., Galeotti C., Kaveri S.V., Bayry J. IL-1β but not programmed death-1 pathway and programmed death ligand pathway, has a critical significance for the human Th17 response to Mycobacterium tuberculosis. Front. Immunol., 2016, 7: 465 (doi: 10.3389/fimmu.2016.00465).

- Hamada H., Garcia-Hernandez Mde L., Reome J.B., Misra C.K., Strutt T.M., McKinstry K.K., Cooper A.M., Swain S.L., Dutton R.W. Tc17, a unique subset of CD8 T cells that may protect against deadly influenza infection. J. Immunol., 2009, 182(6): 3469-3481 (doi: 10.4049/jimmunol.0801814).

- Hong J.E., Kee Y.S., Park S.M., Cheon I.S., Choo H., Park B.-C., Park Y.M., Chang J., Cho J.-H., Song M.K., Khan S., Yun S.-N. Alveolar macrophages treated with Bacillus subtilis spores protect mice infected with respiratory syncytial virus A2. Front. Microbiol., 2019, 10: 447 (doi: 10.3389/fmicb.2019.00447).

- Jakava-Viljanen M., Palva A. Isolation of surface (S) layer protein carrying Lactobacillus species from porcine intestine and faeces and characterization of their adhesion properties to different host tissues. Veterinary Microbiology, 2007, 124(3-4): 264-273 (doi: 10.1016/j.vetmic.2007.04.029).

- Ciszek-Lenda M., Nowak B., Śróttek M., Górska-Frączek S., Gamian A., Marcinkiewicz J. Immunosuppressive effect of systemic administration of Lactobacillus rhamnosus KL37C-derived exopolysaccharide on the OVA-specific humoral response. Central European Journal of Immunology, 2012, 37(4): 338-344 (doi: 10.5114/ceji.2012.32722).

- Konstantinov S.R., Smidt H., de Vos W.M., Bruijns S.C., Singh S.K., Valence F., Molle D., Lortal S., Altermann E., Klaenhammer T.R., van Kooyk Y. S layer protein A of Lactobacillus acidophilus NCFM regulates immature dendritic cell and T cell functions. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2008, 105(49): 19474-19479 (doi: 10.1073/pnas.0810305105).