Иммунологическая динамика у пациентов с гипопластическим коксартрозом после эндопротезирования тазобедренного сустава

Автор: Волокитина Е.А., Чепелева М.В.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2006 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты иммунологичесого обследования 22 пациентов с гипопластическим коксартрозом до и после тотального эндопротезирования тазобедренного сустава. Выявлено исходное умеренное увеличение числа естественных киллеров / Т-лимфоцитов (CD3+/CD16+/CD56+). Показаны изменения субпопуляционного состава Т-лимфоцитов через 3-5, 7-12 месяцев после имплантации искусственного сустава.

Гипопластический коксартроз, эндопротезирование, клеточный иммунитет, гуморальный иммунитет

Короткий адрес: https://sciup.org/142120898

IDR: 142120898

Текст научной статьи Иммунологическая динамика у пациентов с гипопластическим коксартрозом после эндопротезирования тазобедренного сустава

Гипопластический коксартроз у взрослых – одно из тяжёлых и сложных для хирургического лечения ортопедических заболеваний [2]. Основным инициирующим моментом возникновения данной патологии является анатомофункциональная несостоятельность тазобедренного сустава вследствие его недоразвития [9].

Об участии иммунной системы в патогенезе остеоартроза убедительно свидетельствует целый ряд фундаментальных исследований российских и зарубежных учёных [7, 8, 11, 12, 14]. При этом литературные данные, посвящённые особенностям иммунного статуса пациентов с гипопластическим коксартрозом, весьма противоречивы. В частности Л.А. Дмитриева с соавт. в своих работах указывают на снижение у этой категории больных как абсолютного, так и относительного содержания CD3-позитивных лимфоцитов в равной степени за счёт хелперной (CD4+) и киллер-но-супрессорной (СD8+) субпопуляций, увеличение экспресии маркёров активации (HLA-DR) почти в два раза по сравнению с нормой, выраженную В-лимфопению, нормальное содержание иммуноглобулинов основных классов (А, М и G) [3]. По мнению А.В. Костюшко и Е.В. Маркеловой, у пациентов с диспластическим коксартро-зом преобладают дисиммуноглобулинемия и увеличение уровня циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК), а нарушения в Т-клеточном звене иммунитета отсутствуют [5, 6].

Эндопротезирование тазобедренного сустава относится к числу высокоэффективных лечебнореабилитационных технологий, являясь методом выбора при лечении больных диспластическим коксартрозом на поздних стадиях патологического процесса. Эндопротез, выполняя опорнодвигательную функцию, обладает определённой степенью микроподвижности относительно костной, соединительной и мышечной тканей. Постоянное взаимодействие эндопротеза с иммунокомпетентными клетками и гуморальными факторами иммунной системы индуцирует реакции, способствующие как его приживлению (с помощью рост-стимулирующих цитокинов, вырабатываемых названными клетками), так и отторжению (посредством цитотоксических факторов тех же клеток) [7]. Сочетание изменённого иммунологического фона до оперативного вмешательства и операционный стресс могут привести к возникновению вторичной иммунодепрессии и, как следствие, развитию послеоперационных осложнений [1]. Иммунологический мониторинг позволяет прогнозировать исход эндопротезирования и своевременно принимать корригирующие меры при нетипичном течении послеоперационного периода [4, 10, 13]

Цель настоящего исследования – изучить особенности иммунного статуса и проанализи- ровать влияние эндопротезирования на показатели клеточного и гуморального иммунитета у пациентов с гипопластическим коксартрозом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Обследовано 22 пациента в возрасте от 45 до 65 лет. Длительность заболевания до поступления в клинику варьировала от 7 до 35 лет. Иммунологические показатели 10 человек в возрасте от 40 до 67 лет, у которых отсутствовали клинические проявления остеоартроза, расценивались как контрольные. Сопутствующие соматические заболевания были выявлены в 98 % наблюдений как в опытной, так и в контрольной группе. Наиболее часто встречались патология сердечно-сосудистой системы, желудочнокишечного тракта, неврологические заболевания. Избыточный вес имели 65 % больных. Из обследуемой выборки были исключены носители вирусов гепатитов В и С, а также лица с отягощённым аллергическим анамнезом.

Всем больным было произведено тотальное эндопротезирование поражённого сустава. В 50 % случаев (n=11) в качестве имплантата применялся бесцементный протез SLPS ЗАО «Алтимед» производства Белоруссии, в 31,8 % наблюдений

(n=7) бесцементный протез «Керамед» производства Германии, у четырёх больных (18,2 %) цементные протезы «Смит и Невью» (США).

Уровень сывороточных иммуноглобулинов классов – A, M, G определяли методом ИФА с использованием набора реагентов ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибирск) на иммуноферментном анализаторе BIO-TEK Instruments, Inc, ELx808 (США).

Для идентификации лимфоцитов и определения их субпопуляционного состава применяли набор моноклональных антител компании «Immunotech» (Франция). Т-лимфоциты (CD3+), Т-хелперы (CD3+/CD4+), цитотоксические Т-лимфоциты (CD3+/CD8+), В-лимфоциты (CD19+), HLA-DR+, несущие маркёры поздней активации, естественные киллеры (CD3-/CD16+/CD56+) и естественные киллеры / Т-лимфоциты (CD3+/CD16+/CD56+) идентифицировали с помощью МКАТ, меченых РЕ и FITC. Учёт результатов исследования проводили на лазерном проточном цитометре «BECK-MAN COULTER EPICS XL» (США) в специально составленной панели. Содержание циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) в сыворотке крови определяли методом фотометрии после осаждения их полиэтиленгликолем (ММ 6000).

Исследование крови проводили при поступлении больного в клинику, через 7 суток, 21 сутки, 3-6 месяцев, 7-11 месяцев после хирургического вмешательства.

Статистическая обработка результатов исследования осуществлялась с использованием компьютерной программы «AtteStat» (И.П. Гай-дышев, 2003). Для оценки достоверности различий между средними значениями применяли непараметрический критерий Вилкоксона.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

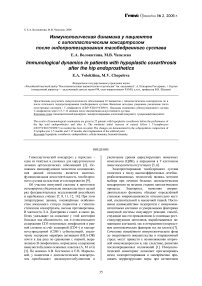

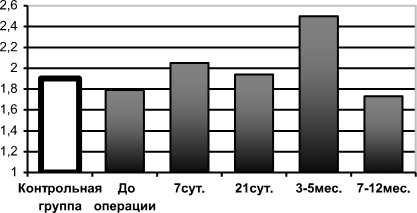

Анализ полученных данных показал следующее: в группе пациентов с гипопластическим кок-сартрозом до операции уровень иммуноглобулина G был достоверно ниже, чем в контроле (табл. 1), а содержание HLA-DR+, несущих маркёры поздней активации, превышало показатели контрольной группы, оставаясь при этом в пределах нормальных значений. Абсолютное и относительное число естественных киллеров / Т-лимфоцитов (ЕКТ) было умеренно повышено. Остальные показатели клеточного и гуморального иммунитета практически не отличались от результатов контрольной группы и не выходили за пределы нормативных границ (табл. 2). Иммунорегуляторный индекс (CD4/CD8) в группе больных гипопластическим коксатрозом составлял 1,77±0,21, в контрольной группе – 1,9±0,35 (рис. 1). Уровень циркулирующих иммунных комплексов был нормальным. Как и в контроле, преобладали молекулы крупного и среднего размеров (рис. 2).

Таблица 1

Динамика иммуноглобулинов основных классов после эндопротезирования тазобедренного сустава

|

Сроки наблюдения |

IgA (мг/мл) |

IgM (мг/мл) |

IgG (мг/мл) |

|

До операции: |

2,14±0,339 |

1,67±0,248 |

9,55±0,462** |

|

7-е сутки после операции: |

2,13±0,161 |

1,73±0,191 |

10,1±0,46 |

|

18-21-е сутки после операции: |

2,08±0,211 |

1,79±0,119 |

13,1±0,73* |

|

3-5 месяцев после операции: |

2,71±0,98 |

1,16±0,838 |

8,93±2,02 |

|

7-12 месяцев после операции: |

3,17±0,598 |

1,93±0,472 |

12,2 ±2,07 |

|

Контрольная группа: |

2,09±0,369 |

1,74±0,225 |

14,3±1,28 |

Примечание: * p<0.05. Различия достоверны по отношению к соответствующим показателям дооперационного периода; ** <0,05. Различия достоверны по отношению показателей дооперационного периода к соответствующим показателям контрольной группы.

Таблица 2

Показатели клеточного иммунитета после эндопротезирования тазобедренного сустава

|

Показатели |

|||||||

|

СD3+ |

CD19+ |

CD3+CD4+ |

CD3+CD8+ |

ЕК |

ЕКT |

HLA-DR+ |

|

|

До операции: |

|||||||

|

% |

71,6±0,74 |

9,5±0,51 |

45,9±0,93 |

25,6±1,19 |

16,2±0,62 |

7,2±0,29 ** |

4,3±0,27 ** |

|

10 9/л |

1,12±0,049 |

0,15±0,009 |

0,74±0,029 |

0,43±0,031 |

0,31±0,014 |

0,12±0,006 ** |

0,08±0,006 ** |

|

7 суток после эндопротезирования: |

|||||||

|

% |

72,7±1,21 |

12,9±0,91 * |

48,9±1,04 |

23,7±1,22 |

11,4±0,86 * |

5,8±0,39 * |

4,4±0,34 |

|

10 9/л |

1,06±0,056 |

0,19±0,024 |

0,74±0,043 |

0,35±0,029 * |

0,20±0,019 * |

0,09±0,001 * |

0,07±0,007 |

|

18-21-е сутки после эндоп |

ротезирования: |

||||||

|

% |

74,1±1,28 |

8,7±0,74 |

48,1±1,59 |

24,8±1,43 |

13,9±0,93 * |

5,8±0,29 * |

4,2±0,28 |

|

10 9/л |

1,18±0,077 |

0,14±0,023 |

0,77±0,056 |

0,39±0,029 |

0,29±0,023 |

0,09±0,008 * |

0,07±0,005 |

|

3-5 месяцев |

после эндопротезирования: |

||||||

|

% |

61,3±3,22 * |

13,3±1,78 |

41,6±1,43 * |

19,9±2,12 * |

18,2±2,79 |

7,7±1,57 |

4,3±0,27 |

|

10 9/л |

1,03±0,023 |

0,22±0,048 * |

0,71±0,099 * |

0,33±0,019 * |

0,33±0,108 |

0,12±0,002 * |

0,07±0,002 |

|

7-12 месяцев после эндопротезирования: |

|||||||

|

% |

71,2±2,39 |

8,41±0,81 |

44,3±1,55 |

28,4±2,07 |

14,1±1,19 |

6,8±1,11 |

4,7±0,71 |

|

10 9/л |

0,98±0,118 |

0,11±0,013 * |

0,58±0,061 * |

0,38±0,051 |

0,25±0,041 |

0,11±0,023 |

0,07±0,002 |

|

Контрольная группа: |

|||||||

|

% |

73,2±1,02 |

10,2±0,75 |

47,1±1,72 |

23,4±1,22 |

14,5±1,11 |

3,8±0,52 |

2,3±0,32 |

|

10 9/л |

1,13±0,073 |

0,21±0,025 |

0,84±0,094 |

0,45±0,052 |

0,27±0,028 |

0,02±0,031 |

0,04±0,007 |

Примечание: * p<0.05. Различия достоверны по отношению к соответствующим показателям дооперационного периода; ** <0,05. Различия достоверны по отношению показателей дооперационного периода к соответствующим показателям контрольной группы.

Рис. 1. Динамика иммунорегуляторного индекса (ИРИ) после эндопротезирования тазобедренного сустава

Рис. 2. Динамика уровня циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) после эндопротезирования тазобедренного сустава

У всех обследованных пациентов ранний послеоперационный период протекал без осложнений. Как правило, через 18-20 суток после хирургического вмешательства больные в удовлетворительном состоянии выписывались на амбулаторное лечение. Регистрируемые иммунологические изменения на этом этапе были умеренными и непродолжительными. На 7-е сутки после эндопротезирования достоверно повышалось относительное содержание В- лимфоцитов, уменьшалось количество естественных киллеров и естественных киллеров / Т-лимфоцитов, наблюдалась тенденция к увеличению числа Т-хелперов (см. табл. 2). Иммуно-регуляторный индекс (ИРИ) при этом увеличивался до 2,17±0,29 (см. рис. 1). Статистически значимых изменений в отношении числа Т-лимфоцитов, HLA-DR+, цитотоксических Т-лимфоцитов / супрессоров на протяжении первого месяца послеоперационного периода отмечено не было. Через 18-21 сутки после эндопротезирования содержание В-лимфоцитов возвращалось к дооперационным значениям, отмечалось умеренное повышение уровня сывороточных иммуноглобулинов класса G, при этом данный показатель оставался в пределах границ возрастной нормы (см. табл. 1, 2). Более выраженными были иммунологические изменения, наблюдаемые через 3-5 месяцев после хирургического вмешательства. На этом этапе достоверно уменьшалось относительное количество Т-лимфоцитов, в то время как содержание лимфоцитов в периферической крови оставалось нормальным, повышалось количество естественных киллеров и естественных киллеров / Т-лимфоцитов (см. табл. 1, 2). Обращала на себя внимание динамика иммунорегуляторного индекса (ИРИ). Данный показатель увеличивался за счёт снижения числа цитотоксических Т-лимфоцитов / супрессоров, что, возможно, отражало миграцию Т-киллеров (CD3+CD8+) в зону имплантации (см. рис. 1). Регистрируемые изменения совпадали по времени с началом использования оперированной конечности (переход на полную нагрузку).

Через 7-12 месяцев после имплантации искусственного сустава содержание в периферической крови цитотоксических Т-лимфоцитов / супрессоров нормализовалось, при этом наметилась тенденция к снижению абсолютного числа Т-хелперов. Иммунорегуляторный индекс снизился и составил 1,73±0,79. Количество Т-лимфоцитов, HLA-DR+, естественных киллеров, естественных киллеров / Т-лимфоцитов досто- верно не отличалось от значений дооперацион-ного периода. В сравнении с исходными данными наблюдалось умеренное снижение абсолютного числа В-лимфоцитов (см. табл. 1, 2).

На протяжении всего периода наблюдения содержание в периферической крови циркулирующих иммунных комплексов оставалось нормальным (см. рис. 2).

Таблица 3

Динамика показателей периферической крови после эндопротезирования тазобедренного сустава

|

Сроки наблюдения |

Лимфоциты (109/л) |

Моноциты (109/л) |

Гранулоциты (109/л) |

|

До операции: |

1,7±0,07 |

0,21±0,015** |

3,4±0,13 |

|

7 суток после операции: |

1,4±0,08* |

0,21±0,026 |

4,0±0,29* |

|

18-21-е сутки после операции: |

1,4±0,04* |

0,15±0,029* |

2,9±0,77 |

|

3-5 месяцев после операции: |

2,2±0,03* |

0,30±0,006* |

4,9±0,14* |

|

7-12 месяцев после операции: |

1,4±0,11* |

0,18±0,077 |

3,1±0,29 |

|

Контрольная группа: |

1,9±0,13 |

0,36±0,042 |

3,2±0,04 |

Примечание : * p<0,05 различия достоверны по отношению к соответствующим показателям дооперационного периода; ** <0,05. Различия достоверны по отношению показателей дооперационного периода к соответствующим показателям контрольной группы.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ВЫВОДЫ

Таким образом, изменения со стороны показателей клеточного и гуморального иммунитета у пациентов с гипопластическим коксартрозом являются умеренными и заключаются в незначительном повышении числа естественных киллеров / Т-лимфоцитов (CD3+/CD16+/CD56+), принимающих активное участие в аутоиммунных процессах, а также участвующих в разрушении инфицированных бактериями и вирусами клеток.

Иммунологическая динамика, регистрируемая в течение первого месяца после операции, характеризует ответ организма на хирургическое вмешательство. При благоприятном течении послеоперационного периода отсутствуют глубокие нарушения в функционировании иммунной системы, на 18-21-е сутки после эндопротезирования основные показатели клеточного и гуморального иммунитета возвращаются к дооперационным значениям.

С увеличением нагрузки на оперированную конечность и началом активного функционирования искусственного сустава (3-6-й месяц после операции) наблюдается умеренное снижение со- держания Т-лимфоцитов в периферической крови, регистрируется дисбаланс субпопуляций лимфоцитов, дисиммуноглобулинемия. Данные изменения отражают реакцию организма на имплантат.

При отсутствии ранних и поздних послеоперационных осложнений через 7-12 месяцев после эндопротезирования происходит нормализация основных показателей клеточного иммунитета, при этом наблюдается тенденция к снижению абсолютного числа Т-хелперов и В-лимфоцитов.

На протяжении 12 месяцев послеоперационного периода сывороточные иммуноглобулины основных классов и циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) варьируют в пределах нормальных значений.

Исследование показателей иммунного статуса до и после эндопротезирования тазобедренного сустава является дополнительным критерием оценки состояния больного и прогноза исхода оперативного лечения у пациентов с гипопластическим коксартрозом.