Иммунологические особенности остеоартроза крупных суставов различной этиологии

Автор: Чепелева Марина Владимировна, Швед Наталья Сергеевна

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2012 года.

Бесплатный доступ

Представлены данные по анализу особенностей иммунного статуса 159 больных с идиопатическим, гипопластическим, посттравматическим остеоартрозом коленного и тазобедренного суставов, коксартрозом - исходом АНГБ, остеоартрозом крупных суставов, развившимся на фоне ревматоидного артрита.

Иммунная система, остеоартроз

Короткий адрес: https://sciup.org/142121533

IDR: 142121533

Текст научной статьи Иммунологические особенности остеоартроза крупных суставов различной этиологии

Диагностика и лечение тяжелых форм остеоартроза относятся к числу актуальнейших задач современной медицины.

Многие исследователи сходятся во мнении, что факторами, способствующими хронизации патологического процесса при остеоартрозе, являются нарушения в системе иммунитета, но их конкретные механизмы до конца не изучены [4, 5, 7, 8, 9]. Дан- ные об изменениях иммунного статуса при одних и тех же нозологических формах неоднозначны, противоречивы и не позволяют выработать единой концепции для их оценки.

Цель настоящего исследования – изучить влияние этиологического фактора на иммунный статус больных остеоартрозом крупных суставов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Представленные в работе результаты получены при обследовании 159 пациентов с остеоартрозом II-III стадии в возрасте 29 лет – 72 года, из них 21 – с идиопатическим остеоартрозом тазобедренного сустава, 42 – с идиопатическим остеоартрозом коленного сустава, 12 – с гипопластическим остеоартрозом коленного сустава, 13 – с посттравматическим остеоартрозом тазобедренного сустава, 28 – с посттравматическим остеоартрозом коленного сустава, 32 – с исходом асептического некроза головки бедра (АНГБ) и 11 – с остеоартрозом крупных суставов, развившимся на фоне ревматоидного артрита. Пациенты с патологией тазобедренного и коленного суставов проходили плановое хирургическое лечение в ортопедических отделениях ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. академика Г. А. Илизарова за период с 2004 по 2009 год.

Типирование лимфоцитов периферической крови осуществлялось методом лазерной про- точной цитометрии на цитометре «BECKMAN COULTER EPICS XL» (США) [3]. Т-лимфоциты (CD3+CD19-), Т-хелперы (CD3+CD4+), цитотоксические Т-лимфоциты (CD3+CD8+), В-лимфоциты (CD3-CD19+), натуральные киллеры (CD3-CD16+CD56+), натуральные киллеры / Т-лимфоциты (CD3+CD16+CD56+), CD3+HLA-DR, несущие маркеры поздней активации Т-лимфоцитов, идентифицировали с помощью моноклональных антител (МКАТ), меченых фикоэритрином (РЕ) и флуоресцинизотио-цианатом (FITC). Использовался набор МКАТ компании «Immunotech» (Франция). Количественное определение иммуноглобулинов классов А, М, G осуществлялось методом ИФА на иммуноферментном анализаторе BIO-TEK Instruments Inc, ELx808 (CША) с использованием набора реагентов ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибирск), цитокинов IL-6, TNFα методом ИФА на иммуноферментном анализаторе BIO-TEK Instruments Inc, ELx808 (CША) с использованием диа- гностических тест-систем фирмы «BioSource Europe» (Бельгия). Определение уровня ЦИК проводилось методом преципитации 3,5 % ПЭГ (ММ 6000).

В качестве контрольных использовались иммунологические показатели 29 добровольцев аналогичного возраста, у которых отсутствовали клинические признаки остеоартроза. В обследуемую выборку не входили носители вирусов гепатитов В и С, лица с отягощенным аллергическим анамнезом. Забор крови осуществлялся из локтевой вены натощак.

Полученные данные были обработаны с помощью методов непараметрической статистики с использованием U-критерия Вилкоксона для не- зависимых выборок (Гельфгат Е. Л. с соавт., 2000; Гланц С., 1998; Гублер Е. В., 1978). Статистические гипотезы считали подтвержденными при уровне значимости pu<0,05. Учитывая применение непараметрических методов статистики, результаты исследования были представлены в виде медиан и интерквартильных размахов. При обработке полученных данных применяли программное обеспечение AtteStat 1.0, разработанное в информационно-вычислительном центре ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г. А. Илизарова» и выполненное как надстройка к «Microsoft Exсel» программного продукта «Microsoft Office» [1].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

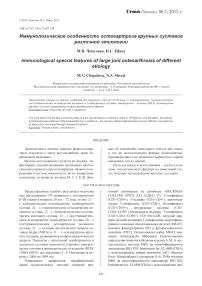

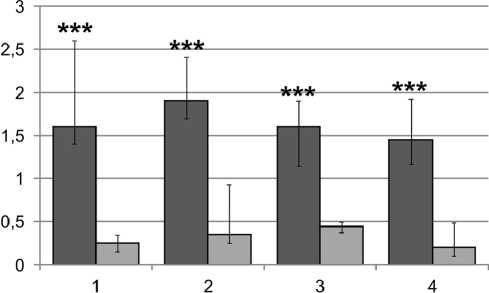

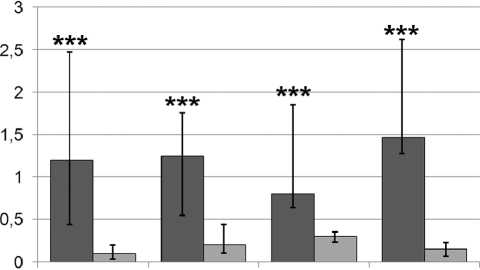

Анализ результатов исследования показал следующее: в синовиальной жидкости больных остеоартрозом, независимо от этиологии заболевания, наблюдалось увеличение содержания иммуноглобулинов классов А и G (IgА, IgG) (рис. 1, 2), выявлялся IgM, который, согласно литературным данным, отсутствует в синовиальной среде здорового сустава (рис. 3) [3]. Концентрация цитокинов в синовиальной жидкости больных остеоартрозом различной этиологии была существенно выше, чем в периферической крови (табл. 1, 2). Согласно литературным данным, дисбаланс цитокинов приводит к разрушению структурной и функциональной целостности хрящевого экстрацеллюлярного матрикса. Цитокины, необходимые в небольших количествах для поддержания гомеостаза, начинают в избытке выявляться в синовиальной жидкости, их повышенная продукция способствует прогрессированию патологического процесса, и, как следствие, развитию дегенеративно-дистрофических и воспалительных изменений в суставных тканях [2, 6]. В синовиальной жидкости больных остеоартрозом отмечалось увеличение содержания TNFα, являющегося одним из главных медиаторов костной резорбции и местной воспалительной реакции. Было выявлено повышение концентрации IL-6 – одного из наиболее активных цитокинов, участвующих в реализации иммунного ответа, для которого характерны не только провоспалительные эффекты, но и противовоспалительные свойства, опосредованные с одной стороны ингибицией продукции IL-1 и TNFα, а с другой стороны – активацией синтеза и секреции антагонистов провоспалительных цитокинов IL-1pa и растворимых рецепторов TNFα (табл. 1, 2).

Содержание Т- и B-лимфоцитов в периферической крови во всех группах не выходило за пределы нормативных границ (табл. 3). В то же время у пациентов с посттравматическим коксартрозом и гонартрозом было выявлено статистически значимое, в сравнении с показателями больных остеоартрозом другой этиологии, снижение количества CD3+CD19-, преимущественно за счёт популяции Т-хелперов (CD3+CD4+). Данные изменения мы расценили как пролонгированную иммунологическую реакцию на последствия травматического разрушения тканей сустава.

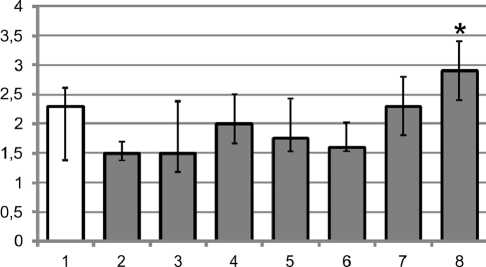

У пациентов с посттравматическим, гипопластическим, идиопатическим остеоартрозом, коксар-трозом – исходом АНГБ-соотношение CD3+CD4+ к CD3+CD8+ достоверно не отличалось от значений контрольной группы (рис. 4). У больных с остеоартрозом, развившимся на фоне ревматоидного артрита, наблюдалось увеличение данного индекса за счёт более высоких, чем в контроле, значений CD3+CD4+ и более низких значений CD3+CD8+.

В периферической крови больных идиопатическим, посттравматическим остеоартрозом, коксартрозом – исходом АНГБ, ревматоидным артритом отмечалось повышение содержания ЕКТ (CD3+CD56+CD16+) – особой категории лимфоидных клеток, биологическая роль которых реализуется через их цитотоксические эффекты. Увеличение абсолютного и относительного количества ЕКТ у этой категории пациентов может служить косвенным доказательством участия микроорганизмов в развитии патологических изменений в суставных и околосуставных тканях при остеоартрозе.

В периферической крови больных остеоартрозом крупных суставов независимо от этиологии заболевания мы обнаружили более высокие, чем в контрольной группе, значения лимфоцитов, экспрессирующих активационные маркеры (HLA-DR). Учитывая важнейшую роль HLA-DR – молекул в процессах антигенного распознавания и запуска каскада молекулярных процессов формирования специфического иммунного ответа, можно предположить, что увеличение числа Т-лимфоцитов, экспрессирующих эти гликопротеины, является отражением процессов системной активации клеток иммунной системы в ходе распознавания собственных антигенов соединительной ткани, а также микробных пептидов, которые при остеоартрозе могут рассматриваться как антигены эндогенного происхождения. Повышение количества CD3+HLA-DR клеток выявлялось у пациентов независимо от этиологии заболевания, что свидетельствует в пользу его патогенетической значимости, подтверждая участие аутоиммунных процессов в развитии патологических изменений при остеоартрозе.

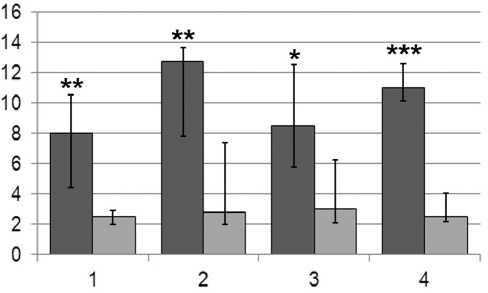

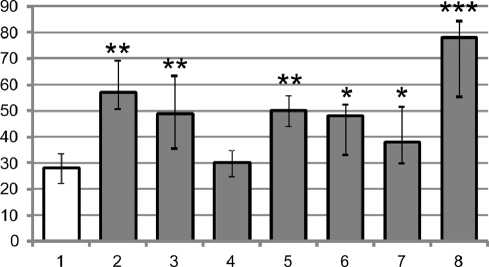

Значительное повышение концентрации ЦИК, IgM и IgG наблюдалось у пациентов с ревматоидным артритом, что было обусловлено воспалительной реакцией и выраженным аутоиммунным компонентом (рис. 5) (табл. 4). Статистически значимое, в сравнении с показателями контрольной группы, увеличение уровня сывороточных ЦИК было выявлено также у пациентов с идиопатическим, посттравматическим остеоартрозом коленного и тазобедренного суставов, коксартрозом – исходом АНГБ. Однако, несмотря на достоверные отличия, у этой категории больных содержание ЦИК не выходило за пределы границ физиологической нормы.

Наиболее приближенными к значениям контрольной группы были показатели системы иммунитета у больных гипопластическим коксартрозом, так как для данной патологии свойственна, в первую очередь, ана-томо – биомеханическая неполноценность сустава с сохраненным гиалиновым хрящём и менее выраженными дегенеративными и воспалительными изменениями в синовиальной среде, чем при остеоартрозе другой этиологии. Наиболее выраженными были изменения иммунного статуса у пациентов с остеоартрозом, развившимся на фоне ревматоидного артрита, в основе патогенеза которого лежат генетически детерминированные аутоиммунные процессы, обусловленные дефицитом Т-супрессорной функции лимфоцитов.

Рис. 1. Концентрация IgA в периферической крови (первый столбец) и синовиальной жидкости (второй столбец): 1 – идиопатический ОА крупных суставов; 2 – посттравматический ОА крупных суставов; 3 – остеоартроз – исход АНГБ; 4 – гипопластический ОА тазобедренного сустава; *** p<0,001 относительно значений синовиальной жидкости

12 3 4

Рис. 2. Концентрация IgG в периферической крови (первый столбец) и синовиальной жидкости (второй столбец): 1 – идиопатический ОА крупных суставов; 2 – посттравматический ОА крупных суставов; 3 – осте-артроз – исход АНГБ; 4 – гипопластический ОА тазобедренного сустава; * - p<0,05, ** - p<0,01, *** - p<0,001 относительно значений синовиальной жидкости

Рис. 3. Концентрация IgМ в периферической крови (первый столбец) и синовиальной жидкости (второй столбец): 1 – идиопатический ОА крупных суставов; 2 – посттравматический ОА крупных суставов; 3 – остеартроз – исход АНГБ; 4 – гипопластический ОА тазобедренного сустава; *** – p<0,001 относительно значений синовиальной жидкости

Уровень цитокинов в синовиальной жидкости у пациентов с ОА коленного и тазобедренного суставов различной этиологии (медианы значений показателей и интерквартильные размахи)

Таблица 1

|

Группы |

Показатели |

|

|

IL-6 (пг/мл) |

TNFα (пг/мл) |

|

|

Идиопатический ОА коленного сустава (n=15) |

128,6 (31,5÷291,0) |

6,04 (4,46÷15,7) |

|

Посттравматический ОА коленного сустава (n=10) |

159,4 (58,5÷315,0) |

8,43 (6,31÷9,84) |

|

ОА тазобедренного сустава - исход АНГБ (n=10) |

165,0 (27,9÷302,5) |

5,08 (2,54÷7,62) |

Примечание: * - p<0,05, **- p<0,01 относительно показателей контрольной группы.

Таблица 2

Уровень сывороточных цитокинов в периферической крови пациентов с ОА коленного и тазобедренного суставов различной этиологии (медианы значений показателей и интерквартильные размахи)

|

Группы |

IL-6 (пг/мл) |

TNFα (пг/мл) |

|

Контрольная группа (n=29) |

0,91 (0÷2,12) |

1,58 (0÷8,74) |

|

Идиопатический ОА тазобедренного сустава (n=21) |

0,1 (0÷0,9) |

1,3 (0÷9,04) |

|

Идиопатический ОА коленного сустава (n=42) |

0,1 (0÷2,3) |

3,3 (1,3÷5,2) |

|

Гипопластический ОА тазобедренного сустава (n=12) |

0 (0÷0,6) |

0 (0÷1,87) |

|

Посттравматический ОА тазобедренного сустава (n=13) |

0,14 (0,07÷0,21) |

2,6 (3,9÷5,2) |

|

Посттравматический ОА коленного сустава (n=28) |

2,25 (0,93÷2,52) |

3,6 (2,6÷6,01) |

|

ОА тазобедренного сустава - исход АНГБ (n=32) |

0,42 (0÷2,3) |

0,65 (0÷2,6) |

Примечание: * - p<0,05, **- p<0,01 относительно показателей контрольной группы.

Таблица 3

Показатели клеточного иммунитета у пациентов с остеоартрозом коленного и тазобедренного суставов различной этиологии

|

Значения |

Показатели |

||||||

|

СD3+CD19- |

СD3-CD19+ |

CD3+CD4+ |

CD3+CD8+ |

CD3-CD16+CD56+ |

CD3+CD16+CD56+ |

СD3-HLA-DR |

|

|

Контрольная группа (n=29) |

|||||||

|

% |

75,6 (71,3÷77,5) |

10,1 (8,0 ÷11,7) |

50,3 (43,4÷52,4) |

22,1 (17,1÷25,9) |

12,3 (11,1÷16,2) |

3,9 (2,7÷4,2) |

2 (1,2÷2,9) |

|

109/л |

1,32 (1,02÷1,41) |

0,14 (0,12÷0,21) |

0,79 (0,67÷0,92) |

0,35 (0,28÷0,52) |

0,24 (0,19÷0,26) |

0,05 (0,04÷0,08) |

0,03 (0,02÷0,04) |

|

Идиопатический ОА тазобедренного сустава (n=21) |

|||||||

|

% |

76,5 (72,8÷78,7) |

9,7 (6,6 ÷10,7) |

45,5 (41,7÷53,5) |

29 (26,6÷33,0) |

10,4 (8,9÷14,1) |

↑6,9** (4,0÷7,5) |

↑4,0** (2,9÷6,3) |

|

109/л |

1,07 (0,95÷1,41) |

0,14 (0,09÷0,18) |

0,71 (0,56÷0,86) |

0,38 (0,34÷0,5) |

0,16 (0,11÷0,28) |

↑0,1** (0,07÷0,15) |

↑0,06* (0,04÷0,1) |

|

Идиопатический ОА коленного сустава (n=42) |

|||||||

|

% |

74,4 (69,1÷76,3) |

9,9 (5,8 ÷13,6) |

44,6 (42,2÷53,5) |

28 (19,6÷32,8) |

12,6 (11,5÷14,9) |

↑6,8** (4,5÷8,4) |

↑5,9** (4,2÷6,7) |

|

1109/л |

1,21 (1,02÷1,47) |

0,19 (0,07÷0,26) |

0,77 (0,56÷0,98) |

0,43 (0,34÷0,49) |

0,19 (0,09÷0,28) |

↑0,09** (0,07÷0,19) |

↑0,09** (0,07÷0,12) |

|

Гипопластический ОА тазобедренного сустава (n=12) |

|||||||

|

% |

71 (67,5÷76,3) |

10,6 (4,9 ÷14,3) |

45,5 (41,9÷48,8) |

25,3 (20,4÷28,3) |

14,6 (8,3÷18,1) |

4,9 (2,4÷6,8) |

↑3,2* (2,1÷4,1) |

|

109/л |

0,9 (0,8÷1,1) |

0,18 (0,06÷0,22) |

0,54 (0,51÷0,8) |

0,27 (0,21÷0,32) |

0,19 (0,13÷0,23) |

0,06 (0,04÷0,09) |

0,04 (0,02÷0,05) |

|

Посттравматический ОА тазобедренного сустава (n=13) |

|||||||

|

% |

↓65,6** (64,6÷68,4) |

9,8 (7,2 ÷10,1) |

↓42,6* (37,4÷44,9) |

23,3 (19,6÷25,4) |

↑21,8** (18,6÷24,5) |

↑5,6* (5,4÷7,5) |

↑4,0* (2,6÷4,5) |

|

109/л |

0,91 (0,77÷1,06) |

0,12 (0,1÷0,14) |

↓0,65* (0,37÷0,69) |

0,26 (0,21÷0,5) |

0,34 (0,19÷0,43) |

↑0,1* (0,09-0,17) |

↑0,04* (0,04÷0,06) |

|

Посттравматический ОА коленного сустава (n=28) |

|||||||

|

% |

↓66,6** (53,9÷70,7) |

9,5 (8,4÷12,1) |

↓41,0** (34,9÷43,2) |

23,1 (19,1÷26,3) |

↑19,8* (15,6÷23,9) |

↑5,2* (4,4÷6,7) |

↑4,0* (3,2÷4,5) |

|

109/л |

1,07 (0,74÷1,23) |

0,16 (0,09÷0,18) |

↓0,62* (0,38÷0,7) |

0,39 (0,29÷0,47) |

0,26 (0,21÷0,29) |

0,08 (0,05÷0,09) |

↑0,06** (0,05÷0,11) |

|

ОА тазобедренного сустава - исход АНГБ (n=32) |

|||||||

|

% |

75,5 (72,1÷78,7) |

9,2 (7,3÷12,0) |

50,5 (42,4÷53,9) |

23,8 (18,5÷29,6) |

12 (6,2÷14,6) |

↑5,6* (4,0÷8,3) |

↑4,0** (3,7÷5,1) |

|

109/л |

1,36 (1,11÷1,46) |

0,18 (0,1÷0,23) |

0,86 (0,75÷0,98) |

0,39 (0,33÷0,49) |

0,19 (0,12÷0,26) |

0,06 (0,03÷0,11) |

↑0,06* (0,04÷0,11) |

|

ОА коленного сустава, развившийся на фоне ревматоидного артрита (n=11) |

|||||||

|

% |

76,1 (70,1÷78,2) |

8,3 (7,0÷11,8) |

55,1 (45,4÷56,8) |

19,2 (16,5÷22,6) |

14,5 (8,5÷16,1) |

↑6,1* (4,0÷8,3) |

↑4,0* (2,7÷5,5) |

|

109/л |

1,3 (1,01÷1,32) |

0,17 (0,1÷0,2) |

0,9 (0,7÷1,01) |

↓0,25* (0,19÷0,3) |

0,19 (0,09÷0,24) |

↑0,09* (0,07÷0,16) |

↑0,05* (0,04÷0,07) |

Примечание: * - p<0,05, **- p<0,01 относительно показателей контрольной группы.

Таблица 4

Уровень сывороточных иммуноглобулинов основных классов у пациентов с ОА коленного и тазобедренного суставов различной этиологии (медианы значений показателей и интерквартильные размахи)

|

Группы |

IgA (мг/мл) |

IgM (мг/мл) |

IgG (мг/мл) |

|

Контрольная группа (n=29) |

2,39 (1,87÷3,26) |

1,46 (0,79÷2,17) |

14,4 (10,9÷18,5) |

|

Идиопатический ОА тазобедренного сустава (n=21) |

2,03 (1,5÷2,99) |

1,5 (0,74÷2,46) |

10,6 (7,3÷12,7) |

|

Идиопатический ОА коленного сустава (n=42) |

1,47 (1,03÷2,07) |

0,85 (0,62÷1,5) |

7,6 (5,9÷13,7) |

|

Гипопластический ОА тазобедренного сустава (n=12) |

1,49 (1,26÷1,98) |

1,45 (1,21÷2,84) |

11,2 (8,9÷12,5) |

|

Посттравматический ОА тазобедренного сустава (n=13) |

1,58 (1,23÷1,86) |

1,58 (1,11÷2,89) |

11,7 (7,9÷17,1) |

|

Посттравматический ОА коленного сустава (n=28) |

2,17 (1,51÷3,96) |

1,03 (0,84÷1,72) |

17,3 (10,6÷24,8) |

|

ОА тазобедренного сустава - исход АНГБ (n=32) |

↓1,55* (1,08÷1,86) |

0,9 (0,7÷1,2) |

↓8,5** (5,6÷10,1) |

|

ОА, развившийся на фоне ревматоидного артрита (n=11) |

2,5 (2,05÷3,3) |

↑2,4* (2,08÷3,04) |

↑22,4* (17,9÷25,5) |

Примечание: * - p<0,05, **- p<0,01 относительно показателей контрольной группы.

Рис. 4. CD4+/СD8+ у пациентов с ОА крупных суставов различной этиологии (у.е.): 1– контрольная группа, 2 – идиопатический ОА коленного сустава, 3 – идиопатический ОА тазобедренного сустава, 4 – гипопластический ОА тазобедренного сустава, 5 – посттравматический ОА коленного сустава, 6 – посттравматический ОА тазобедренного сустава, 7 – остеоартроз тазобедренного сустава – исход АНГБ; 8 – остеоартроз, развившийся на фоне ревматоидного артрита; * – p<0,05 относительно значений контрольной группы

Рис. 5. Уровень ЦИК у пациентов с ОА крупных суставов различной этиологии (у.е.): 1– контрольная группа, 2 – идиопатический ОА коленного сустава, 3 – идиопатический ОА тазобедренного сустава, 4 – гипопластический ОА тазобедренного сустава, 5 – посттравматический ОА коленного сустава, 6 – посттравматический ОА тазобедренного сустава, 7 – остеоартроз тазобедренного сустава – исход АНГБ; 8 – остеоартроз, развившийся на фоне ревматоидного артрита; * – p<0,05, ** - p<0,01, *** – p<0,001 относительно значений контрольной группы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, этиология оказывает влияние на иммунный статус больных коксартрозом и го-нартрозом II-III стадии, что необходимо учитывать при лабораторном иммунологическом мониторинге

эндопротезирования или других видов хирургических вмешетельств, применяемых для лечения остеоартроза на поздних стадиях патологического процесса.