Иммуномодулирующее действие облепихи на тимус телят, полученных от коров с метаболическим ацидозом

Автор: Данилкина О.П.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 1, 2019 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - изучить иммуномодули- рующее действие шрота облепихи на тимус те- лят, полученных от коров с метаболическим аци- дозом. В исследовании использовали шрот облепи- хи, который является отходом фармацевтической промышленности и недорогим сырьем. В опыте участвовало 30 телят в возрасте 20 дней. Телята подобраны по методу аналогов. Было сформирова- но 3 группы по 10 голов в каждой. Было установле- но, что метаболический ацидоз у коров в хозяйст- вах Красноярского края колеблется в пределах 60- 80 % от числа исследованных животных. Биохими- ческие и иммунобиологические показатели крови коров с метаболическим ацидозом и у полученных от них телят ниже нормы, что влечет за собой нарушение образования иммуноглобулинов. В ти- мусе телят, полученных от коров с метаболиче- ским ацидозом, на протяжении опытного периода наблюдается уплотнение коркового вещества, разрыхление мозгового слоя, распад телец Гасса- ля. У телят, получавших шрот облепихи, дольки объединенные, крупного размера, в центре не- сколько телец Гассаля без распада...

Телята, коровы, иммунитет, метаболический ацидоз, облепиха, иммуннокомпетентные органы, тимус, патоморфологические и морфометрические показатели

Короткий адрес: https://sciup.org/140243324

IDR: 140243324 | УДК: 636.2:619

Текст научной статьи Иммуномодулирующее действие облепихи на тимус телят, полученных от коров с метаболическим ацидозом

Введение. За последние годы значительно изменился состав рациона для крупного рогатого скота. Вследствие этого у молочных коров часто наблюдают нарушения кислотно-щелочного равновесия. При одностороннем скармливании легкоперева-римых углеводов или слабоструктурного корма развивается метаболический ацидоз, как следствие повышенного образования кислот в рубце. Причинами метаболического ацидоза является концентратный тип кормления, несбалансированное углеводно-протеиновое отношение в рационах, а также отсутствие в хозяйствах моциона и дифференцированного подхода к составлению кормовых рационов для разных возрастных групп [1].

Ацидоз крайне опасен для беременных коров. Причина – в изменении плаценты. Она утрачивает свои защитные функции, пропуская к плоду все вещества, циркулирующие в организме матери, в том числе вредные продукты нарушенного обмена. Они, в свою очередь, влияют на метаболизм плода, подрывают его иммунную систему. Очень часто телята, рожденные больными коровами, умирают в первые дни жизни, – их организм не в состоянии справиться с угрозами окружающей среды. Если же теленок выживает, он будет отставать в развитии от сверстников. У них отмечают: признаки физиологической незрелости и гипотрофии, низкие значения гемоглобина, резервной щелочности, низкий уровень лейкоцитов и эритроцитов, а также плохой аппетит (выпивают за 48 ч не более 2–6 л молозива, при норме 10–12 л). Сразу после выпойки молозива появляются первые признаки диареи. Из-за этого не усваивается нужное количество иммуноглобулинов, прежде всего класса Ig G, которые в основном и определяют уровень пассивного и активного иммунитета [2, 3].

Среди состояний иммунной недостаточности особенно следует выделить группу иммунодефицитов, возникающих у новорожденных животных на почве недостаточного поступления материнских антител с молозивом, полноценность которого по питательным веществам и специфическим иммуноглобулинам оказывается решающим фактором при формировании колострального иммунитета у молодняка. У жвачных, в отличие от плотоядных, передача материнских антител осуществляется исключительно через секрет молочной железы, и в продуцируемом молозиве наряду с незначительным количеством иммуноглобулинов А и более высоким содержанием иммуноглобулинов класса G, M присутствуют Т- и В-лимфоциты, а также нейтрофилы, макрофаги, интерферон [2].

Указанные клинические и биохимические показатели свидетельствуют о резком снижении резистентности телят, рожденных от ацидозных коров. В результате заболеваемость таких телят резко возрастает.

Поиск недорогих, корректирующих иммунодефицитное состояние препаратов для решения данной проблемы является крайне важным. В нашем исследовании мы решили использовать иммуномодулирующую способность растительных адаптогенов. Они повышают устойчивость к последствиям долгосрочного стресса, которым является метаболический ацидоз, обладают тонизирующим свойством, укрепляют иммунную систему и повышают общее здоровье животного. К растительным адаптогенам относятся: имбирь, астрагал, родиола розовая, облепиха, элеутерококк, женьшень, лимонник, эхинацея, левзея. В своих исследованиях мы использовали шрот облепихи, который является отходом фармацевтической промышленности и недорогим сырьем. Облепиха не является истинным адаптогеном, но сохраняет все его свойства. Биохимические исследования показали наличие в шроте до 60 % биологически активных веществ, которые сохраняют все полезные свойства лекарственных растений до экстракции [2, 4, 5].

Цель исследования : изучение иммуномодулирующего действия шрота облепихи на тимус телят, полученных от коров с метаболическим ацидозом.

Задачи исследования : 1) изучить распространение метаболического ацидоза у коров в хозяйствах Красноярского края; 2) изучить влияние метаболического ацидоза на биохимические и иммунобиологические показатели крови коров и полученных от них телят; 3) изучить морфометрические и патомор-фологические изменения тимуса у телят молочного периода, полученных от коров с метаболическим ацидозом, под влиянием шрота облепихи.

Материалы и методы исследования . Изучение влияния шрота облепихи на организм телят проводили в Канском районе Красноярского края, в хозяйстве ОАО «Новотаежное». При исследовании выяснилось, что здесь число коров с метаболическим ацидозом колеблется в пределах 60–80 % от общего количества животных, а заболеваемость телят – в пределах 49–65 % и более.

В опыте участвовало 30 телят в возрасте 20 дней. Телята подобраны по методу аналогов. Из них было сформировано 3 группы по 10 голов в каждой (табл. 1).

Морфометрические и патоморфологические исследования тимуса проводились в Институте прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины Красноярского государственного аграрного университета. С этой целью проводили убой телят до начала опыта и через 30 дней от начала, по 3 головы из каждой группы. Срезы изготавливались на санном микротоме MC-2 и окрашивались гематоксилином и эозином, микроскопия осуществлялась на бинокулярном световом микроскопе.

Таблица 1

|

Группа |

Добавка шрота облепихи, г |

Количество голов |

|

1 – телята, полученные от здоровых коров (контроль) |

Основой рацион (без добавки шрота облепихи) |

10 |

|

2 – телята, полученные от коров с метаболическим ацидозом (контроль) |

Основой рацион (без добавки шрота облепихи) |

|

|

3 – телята, полученные от коров с метаболическим ацидозом (опытная) |

Основой рацион + 20 г шрота облепихи на 1 голову в день |

Схема опыта

Результаты исследования и их обсуждение. У коров в хозяйствах Красноярского края уровень выявления метаболического ацидоза колеблется в пределах 60–80 % от числа исследованных животных. Особенно высок процент больных ацидозом в зимний и зимне-весенний периоды. В это время отмечается снижение показателей резервной щелочности (в пределах 28,8–38,6 об.% СО 2 при норме 46– 66 об.% СО 2 ), уровня каротина (в пределах 0,22– 0,44 мг% при норме 0,98–2,28 мг%), сахара (в пределах 14–28 мг% при норме 65–75 мг%), кальция (в пределах 4,2–10,5 мг% при норме 11–13 мг%), нарушено соотношение кальция и фосфора. Помимо указанных параметров у большинства (50–70 %) коров отмечается снижение уровня гемоглобина до 80–100 г/л при норме 110–129 г/л, а также количества эритроцитов до 4,5–5,7×1012/л при норме 6,5×1012/л. Содержание общего белка в сыворотке крови большинства коров колеблется в пределах 59,0–69,0 г/л при норме в среднем 86 г/л.

Изучение содержания иммуноглобулинов в сыворотке крови телят в разных хозяйствах Красноярского края колеблется в границах 7–18 ед. ЦТС при норме 20–22 ед. и выше. У телят отмечается гипо-альбунемия (17,9–22,7 г/л при норме 25 г/л). Уровень α-глобулинов – 5,1–9,9 г/л при норме 1,1–1,5 г/л. Альфа-глобулины продуцируются клетками печени и принадлежат к острофазным белкам, следовательно при деструктивных и воспалительных процессах, травматических повреждениях тканей, аллергии, в стрессовых ситуациях печень более активно начинает синтезировать и выделять данные протеины. Количество β-глобулинов – 3,1–8,5 г/л при норме 9,0– 13,0 г/л. Содержание бета-глобулинов в крови падает при воспалении, инфекциях с хроническим течением, неопластических процессах, недостаточном поступлении протеинов в организм (голодание) и потере их при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Уровень γ-глобулинов – 7,3–9,9 г/л при норме 11,4–20 г/л. Уменьшение количества γ-глобулинов в крови наблюдается в случае развития приобретенных гипо- гаммаглобулинемий, которые являются характерными признаками многих заболеваний, таких как продолжительные инфекционные процессы, гнойные воспаления, дефицит белка в раннем возрасте вследствие постоянного недоедания, повлекшего нарушение образования иммуноглобулинов [2].

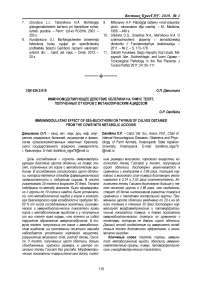

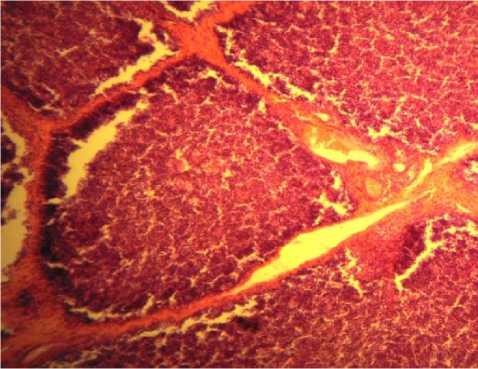

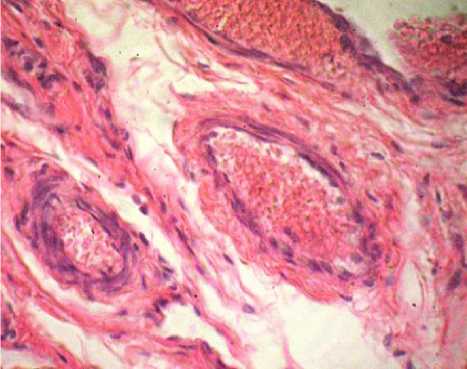

При исследовании препаратов тимуса до начала опыта у телят он представлен в основном разъеди- ненными дольками, в каждой из которых хорошо выражена граница между слоями (рис. 1, а). Между дольками видны прослойки соединительной ткани. Отношение ширины коркового слоя к мозговому у исследуемых телят равно 1 : 1,5 при норме 2 : 1, что свидетельствует о незрелости тимуса. В мозговом веществе встречаются тельца Гассаля и ретикуло-эпителиальные клетки (рис. 1, б).

а б

Рис. 1. Тимус теленка (возраст 20 дней): а – разъединенные дольки (окраска гематоксилин и эозин; ×100); б – тельца Гассаля и ретикуло-эпителиальные клетки (окраска гематоксилин и эозин; ×400)

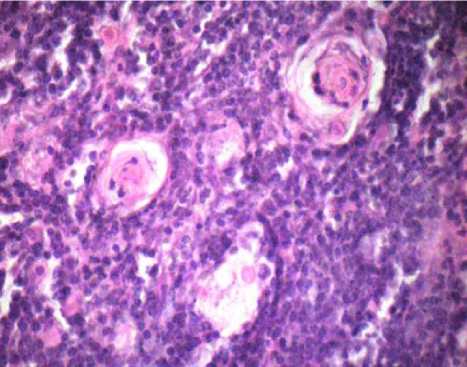

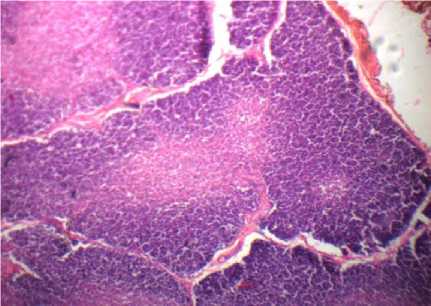

Через 30 дней от начала исследования у телят контрольной группы размер долек тимуса по сравнению со статусом стал меньше, а толщина соединительнотканных перегородок между дольками увеличилась (рис. 2, а). Количество жировой клетчатки стало больше, как в межуточной ткани, так и в самих дольках, по сравнению со статусом. В эпителиаль- ных клетках телец Гассаля видны процессы вакуольной дистрофии. Сосуды артериальной и венозной сети тимуса полнокровны (рис. 2, б).

Ширина корковой зоны в дольке тимуса у телят контрольной группы к концу опыта уменьшается. Корковый слой становится более узкий и плотный.

а

Рис. 2. Тимус теленка контрольной группы (возраст 50 дней): а – широкие соединительнотканные перегородки (окраска гематоксилин и эозин; ×100); б – застойная гиперемия сосудов (окраска гематоксилин и эозин; ×400)

б

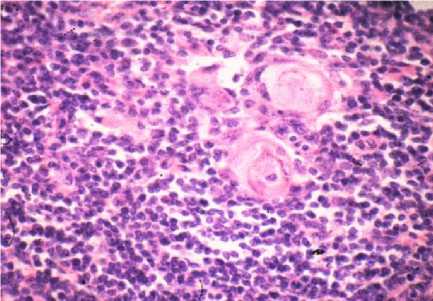

а

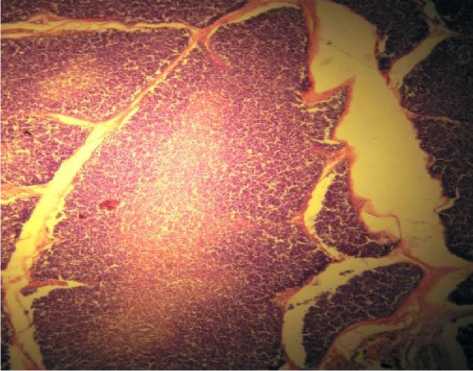

Рис. 3. Тимус теленка опытной группы (возраст 50 дней): а – объединенная долька тимуса крупных размеров, увеличение линейных размеров коркового вещества (окраска гематоксилин и эозин; ×100); б – тельца Гассаля и зрелые тимоциты в мозговом веществе дольки (окраска гематоксилин и эозин; ×400)

б

У телят опытной группы дольки тимуса хорошо сформированы. В корковом слое четко видна структура наружного подкапсулярного и внутреннего коркового слоя, состоящего из лимфобластов. Большинство долей тимуса крупные, состоят из нескольких слившихся между собой мелких долек. Мозговое вещество в них сливается, а корковое разделено соединительнотканными прослойками, идущими от капсулы внутрь. Граница между мозговым и корковым слоями в таких дольках хорошо просматривается, размеры мозгового вещества преобладают над корковым (рис. 3, а). Тельца Гассаля и эпителиорети-кулоциты хорошо выражены. Размер долек по сравнению со статусом значительно увеличен (рис. 3, б).

Показатели морфометрии тимуса телят контрольной и опытной групп

|

Группа |

Количество телец Гассаля в дольке в абсолютных цифрах |

Линейный размер долек тимуса, мкм |

Линейный размер мозгового вещества долек, мкм |

Линейный размер коркового вещества долек, мкм |

Линейный размер соединительнотканных перегородок, мкм |

|

Статус |

|||||

|

Контрольная |

1,42±0,27 |

6,15×10,0 |

2,51±0,25 |

1,72±0,56 |

0,42±0,12 |

|

Опытная |

1,47±0,24 |

6,11×10,2 |

2,31±0,19 |

1,71±0,52 |

0,45±0,24 |

|

Через 30 дней от начала опыта |

|||||

|

Контрольная |

4,32±1,41 |

6,08×9,38 |

2,62±0,53 |

1,58±0,25 |

2, 1±0, 65 |

|

Опытная |

11,61±2,01*** |

10,63 ×15,5 |

5,33±0,25** |

3,69±0,75** |

1,02±0,20** |

Примечание : Р – статистическая достоверность в сравнении с контролем; *Р < 0,05; **Р < 0,01; *** Р < 0,001.

Выводы. Ретроспективный анализ показал, что метаболический ацидоз у коров в хозяйствах Красноярского края колеблется в пределах 60–80 % от числа исследованных животных. Биохимические и иммунобиологические показатели крови коров с метаболическим ацидозом и полученных от них телят

В конце исследования размер долек тимуса в опытной группе достоверно увеличивается в сравнении с контролем в 2,89 раза, толщина коркового и мозгового слоя тимуса достоверно увеличивается в сравнении с контролем в 2,34 и 2,03 раза соответственно. Размер соединительнотканных перегородок в опытной группе достоверно меньше, чем в контрольной, в 2,05 раза. Количество телец Гассаля в тимусе достоверно больше у телят опытной группы по сравнению с тимусом телят контрольной группы в 2,69 раза (табл. 2). Такое строение тимуса у опытных телят свидетельствует о более интенсивном его развитии в сравнении с телятами контрольной группы.

Таблица 2

ниже нормы, что влечет за собой нарушение образования иммуноглобулинов.

В тимусе телят, полученных от коров с метаболическим ацидозом, на протяжении опытного периода наблюдается уплотнение коркового вещества, разрыхление мозгового слоя, распад телец Гассаля. У телят, получавших шрот облепихи, дольки объе- диненные, крупного размера, в центре несколько 3. телец Гассаля, без распада. Морфометрические показатели тимуса (величина долей, линейные размеры мозгового, коркового вещества, количество 4. телец Гассаля) у телят, получавших шрот облепихи, достоверно увеличивается в сравнении с контролем в 2,89 раза, толщина коркового и мозгового слоя тимуса достоверно увеличивается в 2,34 и 2,03 раза 5. соответственно. Количество телец Гассаля достоверно больше у телят опытной группы в 2,69 раза, что свидетельствует о более интенсивном развитии тимуса в сравнении с телятами контрольной группы.

На основе проведенного анализа можно сделать следующее заключение: шрот облепихи обладает 1. иммуномодулирующим свойством и положительно влияет на коррекцию иммунодефицита у телят, полученных от коров с метаболическим ацидозом. 2.

Список литературы Иммуномодулирующее действие облепихи на тимус телят, полученных от коров с метаболическим ацидозом

- Богданович И.В., Воронов Д.В. Ликвидация ацидоза у коров -путь к здоровому стаду//Наше сельское хозяйство. -2013. -№ 14. -С. 36-37

- Данилкина О.П. Структурно-функциональные изменения органов иммунной системы телят под влиянием шрота облепихи/Краснояр. гос. аграр. ун-т. -Красноярск, 2013. -104 с

- Ковалев С.П. и др. Клиническая диагностика внутренних болезней животных: учеб. пособие. -СПб.: Лань, 2014. -535 с

- Фармакогнозия. Лекарственное сырье растительного и животного происхождения: учеб. пособие/под ред. Г.П. Яковлева. -2-е изд., испр. и доп. -СПб.: СпецЛит, 2010. -863 с.

- Арушанян Э.Б., Бейер Э.В. Адаптогены растительного происхождения: учеб. пособие. -Ставрополь: Изд-во СтГМУ, 2017. -149 с