Императив цифровизации традиционных отраслей российской экономики

Автор: Толикова Е.Э., Коробейщиков Р.А.

Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness

Статья в выпуске: 5 (123), 2025 года.

Бесплатный доступ

В исследовании определяется роль цифровизации экономики как инструмента обеспечения технологического суверенитета Российской Федерации. Проводится анализ различных подходов к пониманию цифровизации и её влияния на отрасли российской экономики. Акцент делается на традиционных отраслях, не проявляющих зависимость от уровня развития НИОКР в производственной деятельности. Особое внимание уделяется развитию обрабатывающей промышленности, где активно внедряются технологии больших данных, облачные сервисы и RFID-технологии. Определяются ключевые проблемы цифровизации экономики и предлагаются возможные пути их решения.

Инновация, технологическое развитие, суверенитет, цифровизация

Короткий адрес: https://sciup.org/170209259

IDR: 170209259 | DOI: 10.24412/2411-0450-2025-5-413-418

Текст научной статьи Императив цифровизации традиционных отраслей российской экономики

Цифровизация экономики становится ключевым инструментом обеспечения технологического суверенитета России, особенно в условиях санкционного давления и необходимости снижения зависимости от иностранных технологий. Этот процесс включает комплекс мер по развитию отечественных цифровых решений, инфраструктуры и кадров, направленных на укрепление национальной безопасности и конкурентоспособности.

Традиционные отрасли – это так называемые «неинновационные отрасли», которые не характеризуются высокой зависимостью от научных исследований и разработок для своей деятельности. Они обычно не требуют значительных инвестиций в НИОКР и могут быть связаны с производством традиционных товаров или услуг, не требующих передовых технологий. К ним можно отнести сельское хозяйство, торговлю, услуги, обрабатывающую промышленность.

В Концепции технологического развития РФ предусмотрено, что к концу 2030 года Россия должна иметь собственную научную и кадровую технологическую базу критических и сквозных технологий, а также компании и предпринимателей с высокой инновационной активностью.

Запланировано достижение трех ключевых целей:

-

1. Обеспечение национального контроля над воспроизводством критических и сквоз-

ных технологий. К ним относятся технологии в области микроэлектроники, станкостроения, биоинженерии, обработки материалов, а также технологии искусственного интеллекта, новых материалов, накопления энергии и систем связи. Показателями достижения этой цели к 2030 году являются уровень технологического суверенитета по видам продукции, уровень развития критических и сквозных технологий, увеличение внутренних затрат на исследования и разработки не менее чем на 45% и снижение коэффициента технологической зависимости в 2,5 раза.

-

2. Переход к инновационно ориентированному росту и усиление роли технологий как фактора развития экономики и социальной сферы. Показателями достижения этой цели являются: рост уровня инновационной активности организаций в 2,3 раза, увеличение затрат на инновационную деятельность в 1,5 раза, рост объема инновационных товаров, работ и услуг в 1,9 раза, увеличение числа патентных заявок в 2,4 раза, рост количества крупных технологических компаний в 5 раз, в том числе малых – в 2,3 раза, а также увеличение темпов роста частных инвестиций в малые технологические компании в 3 раза.

-

3. Технологическое обеспечение устойчивого функционирования и развития производственных систем. К 2030 году предусмотрено экономическое развитие на уровне не менее 20% за счет увеличения доли организаций об-

- рабатывающей промышленности, осуществляющих технологические инициативы, в 1,6 раза, а также за счет повышения доли высокотехнологичной промышленной продукции в общем объеме потребления до 75%.

По мнению ОЭСР, цифровизация экономики – это экономическая деятельность, основанная или значительно улучшенная за счет использования цифровых ресурсов, таких как цифровые технологии, цифровая инфраструктура, цифровые услуги и данные [1].

Однако в других научных трудах цифровизацию экономики рассматривают через различные подходы: эффективностный, структурный, технологический, ресурсный и т.д., что отражает многогранность понятия (табл. 1).

Таблица 1. Типология подходов к понятию «цифровизация экономики»

|

ТИП ПОДХОДА |

ОПИСАНИЕ |

|

Эффективностный подход Резниченко П.Ю. [2] |

Акцент делается на рост производительности и снижение издержек за счёт автоматизации процессов, по аналогии с промышленными предприятиями, где внедрение IoT и big data сокращает циклы производства на 20–30%. |

|

Структурный подход Бабкин А.В., Буркальцева Д.Д. [3] |

Упор делается на трансформацию экономических моделей, включая переход к платформенным решениям, которые перестраивают цепочки ценообразования, устраняя посредников. |

|

Ресурсно-факторный подход Попов В.Д., Дроздовский С.В. [4] |

Данные являются ключевым ресурсом, заменяющим традиционные факторы производства. |

|

Коммуникативный подход Вартанова Е.Л., Гладкова А.А. [5] |

Фокус устанавливается на глобализации взаимодействий через цифровые каналы, как в случае с системами электронного документооборота, которые сокращают время согласования контрактов с недель до часов. |

|

Платформенный подход Роше Ж.-Ш., Тироль Ж. [6] |

Основой являются экосистемы, объединяющие государство, бизнес и граждан в единое цифровое пространство, что повышает прозрачность экономики. |

|

Управленческий подход Захарова В.Д., Роговская Н.И. [7] |

Цифровизация напрямую связана с оптимизацией решений через ИИ, как в проекте «Цифровой двойник города», где предиктивная аналитика снижает затраты на инфраструктуру на 15-25%. |

|

Политэкономический подход Кастельс М., Глазьев С.Ю. [8] |

Цифровизация является новым типом хозяйства, где доминируют сетевые структуры и цифровые активы, что меняет традиционные показатели ВВП и занятости. |

|

Технологический подход Грибанов Ю.И., Репин Н.В. [9] |

Цифровизация – это внедрение сквозных технологий, которые формируют «умные» производства. |

Разнообразие трактовок подчёркивает, что цифровизация – не только технический процесс, но и системная трансформация социально-экономических отношений, которая затрагивает все уровни экономики - от микроуровня отдельных предприятий до макроуровня национальных экономик. На микроуровне цифровизация меняет принципы организации производства, управления персоналом и взаимодействия с клиентами. Например, внедрение систем предиктивной аналитики позволяет предприятиям предвидеть спрос и оптимизировать запасы, а использование чат-ботов и цифровых сервисов существенно улучшает качество клиентского обслуживания.

На макроуровне цифровизация способствует формированию новых экономических укладов и моделей развития. Появляются так называемые цифровые экосистемы, объединяющие различные отрасли и участников рынка в единую сеть. Это приводит к появлению новых форм конкуренции, где ключевым становится не только ценовое преимущество, но и качество цифровых сервисов, скорость обработки данных и способность к инновациям.

Особую роль играет трансформация трудовых отношений: цифровизация создает новые профессии и компетенции, одновременно делая некоторые традиционные специальности менее востребованными. Также растет доля удаленной работы, появляются гибкие форматы занятости, развиваются платформы для фрилансеров и самозанятых. Все это требует от работников постоянного обучения и адаптации к новым условиям.

В социальной сфере цифровизация способствует формированию новых моделей потребления и образа жизни. Цифровые сервисы нацелены на изменение привычек людей, их предпочтений и поведения на рынке. Именно поэтому появляются новые формы социального взаимодействия, меняются паттерны потребления товаров и услуг. Например, разви- тие сервисов доставки и бесконтактных платежей существенно изменило поведение потребителей в сфере розничной торговли. Экономические отношения становятся более прозрачными и измеримыми благодаря цифровым технологиям. Это касается как финансовых операций, так и цепочек поставок, маркетинговых исследований и анализа потребительского поведения. Большие данные позволяют получать более точные прогнозы и принимать обоснованные управленческие решения на всех уровнях экономики.

В контексте технологического суверенитета цифровизация становится ключевым инструментом обеспечения независимости страны в технологической сфере. Технологический суверенитет определяется наличием собственных критических и сквозных технологий, линий разработки и условий производства продукции на их основе. Это обеспечивает устойчивую возможность государства достигать национальных целей развития и реализовывать свои интересы [10].

Цифровизация позволяет создать замкнутые технологические циклы внутри страны, минимизируя зависимость от иностранных поставщиков. Развитие отечественного программного обеспечения, аппаратных решений и цифровых платформ становится приоритетным направлением государственной политики. Особое внимание уделяется созданию собственных линий разработки критически важного оборудования, включая цифровое радиорелейное оборудование и оптические мультиплексоры.

Наиболее важным аспектом достижения технологического суверенитета является формирование нормативно-правовой базы, которая поддерживает развитие цифровых технологий.

Государство использует следующий комплекс мер поддержки:

-

1. Предоставление налоговых льгот компаниям, занимающимся цифровизацией.

-

2. Финансирование научных исследований и разработок.

-

3. Поддержка образовательных программ в сфере IT.

-

4. Создание специальных экономических зон для технологических компаний.

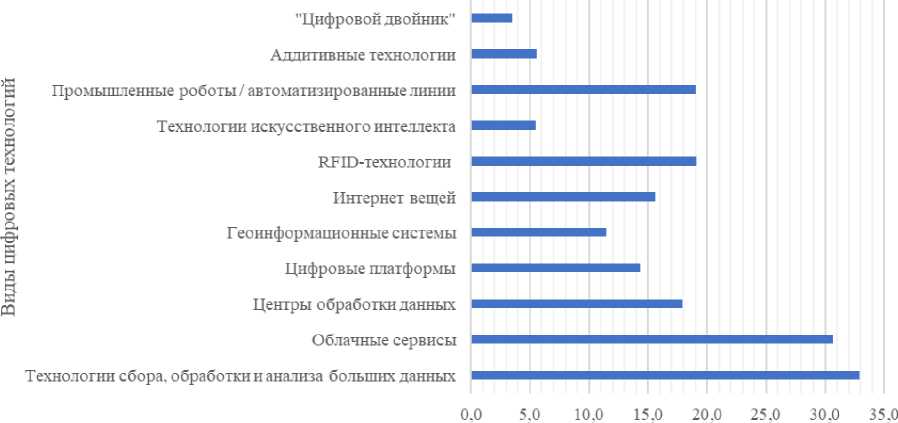

Ускоренный рост внедрения цифровых решений в России происходит в обрабатывающей промышленности, превышая мировые показатели [11]. В 2022 году обрабатывающие производства активно внедряли различные цифровые технологии, статистика по которым отражена на рисунке 1. Данная визуализация создана с использованием данных, предоставленных Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, и фокусируется на показателе максимальной скорости передачи данных предприятий [12].

Удельный вес предприятий, использовавших цифровые технологии, %

Рисунок. Удельный вес организаций обрабатывающей промышленности, использовавших цифровые технологии в 2022 году

По итогам 2022 года в российской промышленности лидирующую позицию занимают технологии сбора, обработки и анализа больших данных, доля которых составляет 32,9% от общего числа используемых цифровых решений из-за их способности оптимизировать производственные процессы и повышать эффективность работы предприятий. Эти технологии позволяют анализировать огромные массивы производственных данных в реальном времени, что помогает выявлять слабые места, прогнозировать сбои и улучшать качество продукции. Кроме того, они способствуют более точному планированию ресурсов и снижению издержек производства.

Второе место по популярности занимают облачные сервисы, которые внедрены в 30,7% организаций. Эти технологии позволяют осуществлять комплексную обработку данных как для бизнес-процессов, так и для производственных операций, включая работу с устройствами интернета вещей.

Технологии RFID-меток применяются в 19,1% компаний, преимущественно в системах управления производственным циклом оборудования [12]. Важно отметить, что эти технологии находят применение не только в обрабатывающей промышленности, но и в других ее отраслях.

Цифровые платформы интегрированы в деятельность 14,3% производственных компаний. Наименее распространены в промышленном секторе цифровые двойники (3,5%), хотя их использование в 2,7 раза превышает средний показатель по экономике. При этом внедрение искусственного интеллекта (5,5%) находится ниже среднего уровня по экономике в целом [12].

Следовательно, ключевыми направлениями цифровизации в обрабатывающей промышленности являются разработка и внедрение «умного производства», которое позволяет повысить эффективность использования основных фондов и сырья, а также расширить технологические и производственные возможности предприятий, освоение «цифрового инжиниринга» для сокращения сроков вывода продукции на рынок и уменьшения себестоимости разработки и обеспечение технологической независимости через замещение импортного промышленного и инженерного программного обеспечения.

Также стоит отметить, что при стремительной трансформации экономики и обрабатывающей промышленности выявляются существенные проблемы. Ключевой из них является недостаточная кибербезопасность и киберзащищенность. Например, масштабный переход на удаленный формат работы привел к значительному росту числа используемых корпоративных устройств - их количество увеличилось более чем на 40%, включая планшеты и смартфоны [13]. Параллельно с этим на 40% возрос объем обрабатываемой информации. Однако системы киберзащиты не были соответствующим образом масштабированы, что создает серьезные риски для информационной безопасности. Дополнительно стоит отметить, что в обрабатывающей промышленности наблюдается относительно низкая доля отечественного программного обеспечения - 29,5%, что, хотя и несколько выше среднего показателя по экономике (28,4%), но может негативно влиять на общий уровень информационной безопасности в секторе [12].

Российская политика цифровизации промышленности активно развивается в соответствии с глобальными тенденциями, охватывая полный жизненный цикл продукции - от проектирования до сервисного обслуживания. Цифровое преобразование включает в себя внедрение концепции «умной» промышленности, оптимизацию производственных процессов, совершенствование моделей продаж и обслуживания, а также использование передовых технологий: цифровых двойников, IoT, предиктивной аналитики и цифровых платформ.

Цифровизация промышленности в настоящее время сфокусирована на трех основных направлениях: внедрение специализированного промышленного программного обеспечения и инженерных решений, совершенствование систем электронного документооборота и повышение уровня цифровой компетентности сотрудников. При этом наблюдается значительный дефицит развития важнейших технологических направлений, включая промышленные роботы и искусственный интеллект. Особенно остро стоит проблема отсутствия эффективных инструментов для ускорения процессов разработки и тестирования про- дукции, что особенно критично для машиностроительного сектора.

На основе изложенного можно сделать некоторые выводы.

-

- Цифровизация обрабатывающей промышленности в России демонстрирует впе-

- чатляющие темпы роста, превышающие мировые показатели, при этом наиболее активно внедряются технологии обработки больших данных и облачные сервисы.

-

- Несмотря на положительную динамику, существует ряд критических проблем: недостаточный уровень кибербезопасности, низкая доля отечественного ПО и существенный

разрыв в развитии таких технологий, как искусственный интеллект и промышленные роботы. Особую тревогу вызывает отсутствие адекватного масштабирования систем защиты информации в условиях резкого роста числа корпоративных устройств и объема обрабаты- ваемых данных.

Для успешного преодоления существующих барьеров необходима активная государственная поддержка, особенно в сегменте среднего и малого бизнеса, а также решение проблем с финансированием и подготовкой квалифицированных специалистов в сфере цифровых технологий.