Импортная керамика из раскопок в большом сквере Московского кремля в 2019-2021 гг

Автор: Коваль В.Ю.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Исследования керамики

Статья в выпуске: 274, 2024 года.

Бесплатный доступ

В ходе раскопок, проводившихся Институтом археологии РАН в 20192021 гг. на территории Большого сквера Московского Кремля, собрана самая крупная за все годы археологических исследований в Кремле коллекция импортной керамики. Среди них к домонгольскому времени относились только обломки византийских амфор (из Трапезунда и Халкиды). Основную массу керамики XIII-XV вв. составляли полуфаянсы (преимущественно чаши), изготовленные в столичных городах Золотой Орды, размещавшихся на Нижней Волге. Эта керамика представлена несколькими группами, различавшимися по декору и цвету глазури. Из Золотой Орды доставлялась также неполивная керамика с тисненым декором. Небольшие серии составляли полуфаянсы Турции и Ирана XVI-XVII вв., а также селадоны и фарфор из Китая XIV-XVII вв. Импорты из Западной Европы (Германии) были единичны.

Импорт, керамика, полуфаянсы, полумайолика, селадоны, византия, золотая орда, турция, иран, китай

Короткий адрес: https://sciup.org/143182912

IDR: 143182912 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.274.314-329

Текст научной статьи Импортная керамика из раскопок в большом сквере Московского кремля в 2019-2021 гг

В ходе археологических исследований 2019–2021 гг. в Большом сквере Московского Кремля были обнаружены фундаменты зданий Приказов XVI– XVIII вв. и исследованы слои XII–XIX вв. ( Макаров и др ., 2020). В ходе этих работ была собрана обширная коллекция находок, небольшую, но весьма интересную часть которой составляют обломки импортных сосудов. На сегодняшний день корпус данных об импортной керамике в Московском Кремле складывается из 5 коллекций:

1 Исследование проведено в рамках выполнения госзадания по плану НИР «Московский Кремль по материалам новейших археологических исследований: культурный слой, архитектурные сооружения, артефакты», руководитель Макаров Н. А. (№ НИОКТР 122011100062–2).

-

1. Клад восточных сосудов, найденный при шурфовке князя Н. С. Щербатова в Благовещенском соборе Московского Кремля в 1894 г. (части от 11 сосудов, частично реконструированных и хранящихся в ГИМ), и случайная находка сфе-роконуса при земляных работах в 1843 г. в Тайницком саду ( Панова , 1996).

-

2. Материалы, собранные при археологических наблюдениях 1959–1997 гг., – 163 единицы хранения в Музеях Московского Кремля ( Коваль , 1997а; 1997б).

-

3. Находки из раскопок 2007 г. в Тайницком саду – 173 образца ( Коваль , 2015)2.

-

4. Керамика из раскопок на месте демонтированного 14-го корпуса в 2014– 2018 гг. – 40 экз. ( Коваль , 2022).

-

5. Материалы из раскопок в Большом сквере – 191 экз.

Таким образом, коллекция находок импортной керамики из раскопа в Большом сквере является на сегодняшний день самой крупной в Кремле по числу единиц музейного хранения. Эта коллекция составляет ровно 1/3 от общего числа находок за всю историю археологического изучения Московского Кремля (579 ед. хр.). Причин тому было несколько:

Раскопки проводились, начиная от современной дневной поверхности, и к тому же на участке, не поврежденном современным строительством.

Работы велись в полном соответствии с академической методикой, с переборкой и просеиванием культурного слоя.

Раскоп располагался в центральной части Кремля, где размещалась усадьба, принадлежавшая двоюродному брату Великого князя Дмитрия Ивановича удельному серпуховскому князю Владимиру Андреевичу Храброму, т. е. представителю московской элиты, одному из самых богатых людей города ( Коваль и др. , 2023. С. 104, 105).

Структура импортной керамики из раскопок 2019–2021 гг. представлена с учетом опубликованной классификации, где основное внимание уделено технологии изготовления посуды и нанесения на нее декора ( Коваль , 2010. С. 14–25). В этой же публикации обосновывается и специальная терминология для обозначения различных групп такой керамики.

Неглазурованная керамика

Амфоры

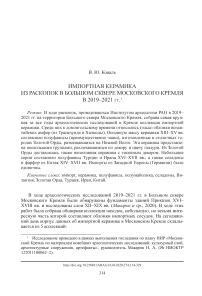

Амфоры византийского культурного круга применялись для транспортировки и последующего хранения престижных дорогостоящих продуктов питания (прежде всего, виноградного вина и оливкового масла), которые были также востребованы христианской церковью (вино использовалось в литургическом обряде причастия, а масло – как топливо в светильниках и основа для красок в иконописании). Из 47 обломков, найденных в Большом сквере, только 5 (рис. 1: 7, 8 ) принадлежали амфорам группы II (по авторской группировке: Коваль , 2010), изготовлявшимся, вероятно, в Халкиде или другом месте в окрестностях г. Фивы (в Средней Греции). Еще один небольшой обломок

Рис. 1. Керамика из раскопок в Большом сквере Московского Кремля

1‒6 – обломки амфор трапезундской группы ( 2, 5 – с граффити); 7, 8 – обломки амфор халкидской группы; 9 – обломок красноглиняного кувшина из Причерноморья; 10 – обломок красноглиняного кувшина из Крыма

1‒8 – XII–XIII вв.; 9, 10 – XIV–XV вв.

предположительно относился к амфорам группы IV, место производства которых пока достоверно не установлено. Все остальные образцы, 41 единица хранения (включали 55 обломков), относились к сосудам группы I (рис. 1: 1 – 6 ), местом производства которых был Трапезунд. Среди них интересны образцы с граффити в виде шестиконечного креста и креста в круге (рис. 1: 2, 5 ). Такая же структура византийской тары фиксировалась в Кремле и ранее, причем низкая доля «халкидских» амфор тут вызывает удивление, особенно на фоне широкого распространения таких амфор в Старой Рязани и Переяславле Рязанском ( Коваль , 2019). Между тем транспортировка амфор в Москву наиболее удобна именно по речному пути (по Оке и Москве-реке) из Рязанского княжества. Однако пока номенклатура находок заставляет думать о том, что это снабжение шло из другого источника.

Отдельную проблему составляет само распределение находок в культурном слое раскопа: в слоях, отложившихся в домонгольское время, встречено только 9 из 47 амфорных находок, т. е. всего 1/5 их часть. Основная же масса находок (26 экз., т. е. более половины) происходила из слоев золотоордынской эпохи (середины XIII – XV в.). Остальные обломки были встречены в еще более поздних слоях как явно переотложенный материал. Объяснение такому распределению видится в том, что домонгольские слои, содержавшие в себе обломки амфор, были переотложены в XIII–XV вв., в тот период, когда на данной территории располагался богатый княжеский двор, на котором велись масштабные земляные работы по выкапыванию погребов, водосливных канав, планировке территории. В ходе этих работ значительная часть более раннего слоя была уничтожена, а материал из него поступил в формировавшийся слой усадьбы.

Менее вероятным объяснением кажется поступление амфор на княжескую усадьбу уже после монгольского нашествия. Но исключать возможность такого импорта нельзя: хотя известно, что ввоз вина в амфорах на Русь после 1237 г. почти прекратился, находки амфор XIII–XIV вв. все же известны в ряде мест Руси ( Коваль , 2010. С. 159, 172, 193; Еремин , Муренцева , 2010. С. 29–31), а в XIV в. византийское вино в амфорах ввозилось в города Золотой Орды, в т. ч. в Азак, Болгар, Сарай ( Масловский , 2006. С. 381–383). В этот период только самая богатая верхушка общества (князья) могла позволить себе продолжать закупку дорогого византийского виноградного вина. Можно также допускать, что в слоях золотоордынского времени на территории усадьбы Владимира Андреевича присутствуют как переотложенные домонгольские обломки, так и части амфор, ввезенных в Москву уже в XIV в. К сожалению, отделить ранние образцы от гипотетически более поздних невозможно, поскольку по обломочному материалу это сделать крайне сложно. Зато имеется другой любопытный признак: из 61 обломка амфор (таково физическое число обломков, числящихся в 47 единицах хранения) 23, т. е. более 1/3 имели следы обгорания в открытом огне (очевидно, в огне пожара) или закопчености. Из этих 23 обломков только 2 (притом небольших размеров) встречены в домонгольском слое, тогда как все остальные – в слоях великокняжеского периода. Между тем, именно в этот период (не ранее второй половины XIV в.) случился пожар, уничтоживший на территории сервиз поливных золотоордынских сосудов (см. о нем ниже). Конечно, в пожар могли попасть какие-то уже переотложенные обломки амфор, однако

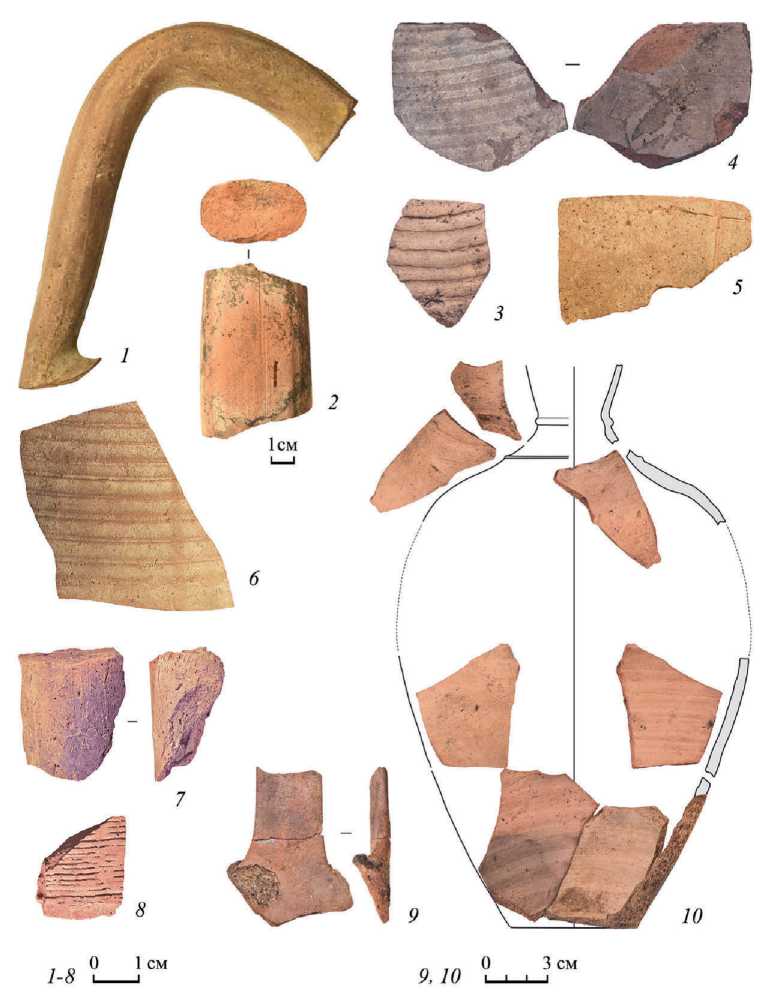

Рис. 2. Керамика из раскопок в Большом сквере Московского Кремля, XIV в.

1‒4 – обломки тисненых сосудов (1 – фляга; 4 – кувшин); 5, 6, 8 – золотоордынские полуфаянсы с черной-сине-бирюзовой поглазурной росписью и росписью белым ангобом; 7, 9‒12 – золотоордынские полуфаянсы с зелено-сине-бирюзовой подглазурной росписью и росписью белым ангобом более вероятным кажется повреждение тех сосудов, которые находились в то время в домашнем хозяйстве княжеской усадьбы. Отсюда следует вывод, что во второй половине XIV в. в этом хозяйстве могли находиться какие-то византийские амфоры.

Кроме амфорной тары в слоях великокняжеской эпохи была найдена и другая неполивная керамика: не вся она может быть достоверно атрибутирована, поскольку представлена в основном стенками сосудов без орнамента. Так, в слое XV в. были встречены 5 обломков красноглиняного кувшина, изготовленного методом вытягивания на гончарном круге из формовочной массы без видимых примесей и прошедшего полный окислительный обжиг (рис. 1: 10 ). Исключительно чистая формовочная масса указывает на то, что место его производства следует искать в византийском Причерноморье. Происхождение обломков двух коричневоглиняных кувшинов, изготовленных из массы с примесью среднеразмерного песка, с уплощенными в сечении ручками (рис. 1: 9 ) можно связывать с Юго-Западным Крымом, где имеются близкие аналогии таким сосудам ( Тесленко , 2014. Рис. 9: 1, 3, 5, 7, 8 ; 11; 16; 20: 12, 14 ; 21: 3, 5 ).

Небольшой серией (15 образцов) представлена неполивная керамика с рельефным декором, тисненным в калыпе (матрице с углубленным рельефным рисунком) (рис. 2: 1‒4 ). Она производилась в золотоордынском Хорезме, а также, вероятно, мастерами-хорезмийцами в золотоордынских городах Нижнего По-волжья3. Большинство образцов (рис. 2: 1 ) имело признаки хорезмских изделий (светло-серый цвет черепка как результат восстановительного обжига керамики из слабоожелезненной глины), причем 10 из 15 образцов были найдены в комплексах второй половины XIII – XIV в., что ясно указывает, в какой период такая керамика поступала на усадьбу и периодически там утилизировалась. В этой серии только 3 обломка однозначно принадлежали двум кувшинам со сфероидальным туловом (рис. 2: 4 ), а не менее 8 обломков – крупной фляге (ее диаметр реконструируется в пределах 30–35 см) с очень сложным декором: в центре стенки находился круглый медальон, заполненный сложно переплетенными растительными завитками, который был окружен четырьмя концентрическими поясами (рис. 2: 1 ), в каждом из которых размещались разные изображения – фигурки ныряющих рыбок, птиц (?), геометризированная плетенка. Эта находка фляги – вторая на территории Кремля, первая была сделана при раскопках на территории Чудова монастыря ( Коваль , 2022. С. 233). В отношении других образцов керамики этого типа, очень небольших по размерам (рис. 2: 2, 3 ), принадлежность функциональным формам не столь очевидна, но их декор не относится к узнаваемым стандартам оформления фляг.

Глазурованная керамика

Основную массу импортов на раскопе составляли полуфаянсы – керамика, изготовленная из рыхлого белого (реже розового) кашина (силикатной массы), в столичных центрах Золотой Орды в Нижнем Поволжье (82 экз.). Среди них выделяется несколько близких групп изделий, различавшихся цветом глазури и набором красок росписи.

Преобладали обломки полуфаянсов с полихромной подглазурной росписью и росписью белым ангобом под бесцветной глазурью (50 экз.) – одной из самых распространенных в Орде разновидностей этой керамики. Такие сосуды вначале расписывались жидким кашином (крупные элементы декора – лепестки лотоса, трилистники, арабские буквы и т. п.), затем эти элементы покрывались белым ангобом, подчеркивались линиями черной или зеленой краски, подцвечивались пятнами синей и бирюзовой краски. Лишь после нанесения всей этой декорации сосуд облицовывался бесцветной глазурью и обжигался в горне.

По-видимому, собранные обломки принадлежали нескольким чашам и одному сосуду закрытого типа, входившим в состав довольно большого столового сервиза. Четверть обломков была оплавлена в сильном пожаре (рис. 2: 6 ), так что в ряде случаев оказалось даже невозможно определить, к какому типу керамики они относятся. Вероятно, часть сервиза погибла при пожаре либо обломки уже разбитых ранее чаш находились по каким-то причинам внутри сгоревшего дома. В данной группе изделий выделяются 2 типа сосудов, различавшихся набором цветов росписи – черно-сине-бирюзовой и зелено-сине-бирюзовой4. К первому типу принадлежали 22 обломка, в основном от чаш с арочковидной стилизацией лепестков лотоса на внешней поверхности (рис. 2: 5, 6 ). На внутренней поверхности этих чаш изображались стилизованные до каплеобразного вида ныряющие рыбки5 (рис. 2: 5 ) и растительные мотивы. Всего встречены обломки от не менее чем семи различных чаш. Кроме того, 2 обломка принадлежали сосудам закрытого типа, вероятно, вазам гюльабдан (рис. 2: 8 ).

К тому же самому сервизу принадлежали и обломки чаш второго типа (28 экз.), который отличался от первого только тем, что вместо черной (марганцевой) краски на них использовалась зеленая (оксид хрома). О полном стилистическом сходстве и синхронности этих разновидностей свидетельствует использование одних и тех же мотивов росписи – стилизованных лепестков лотоса на внешней поверхности (рис. 2: 12 ), а на внутренней – колесовидных соцветий (рис. 2: 9, 10 ), арабской надписи (рис. 2: 11, 12 ), трилистников (рис. 2: 7 ).

Многие обломки явно принадлежали к одним и тем же чашам, хотя подклеивающихся друг к другу среди них не нашлось. Других форм, кроме чаш, в этой разновидности посуды не встречено. Собранные 28 обломков могли принадлежать не менее чем восьми различным чашам.

Вторую заметную группу золотоордынской кашинной керамики составляли чаши с черно-синей росписью6 (но без росписи белым ангобом) под бесцветной

1 CM

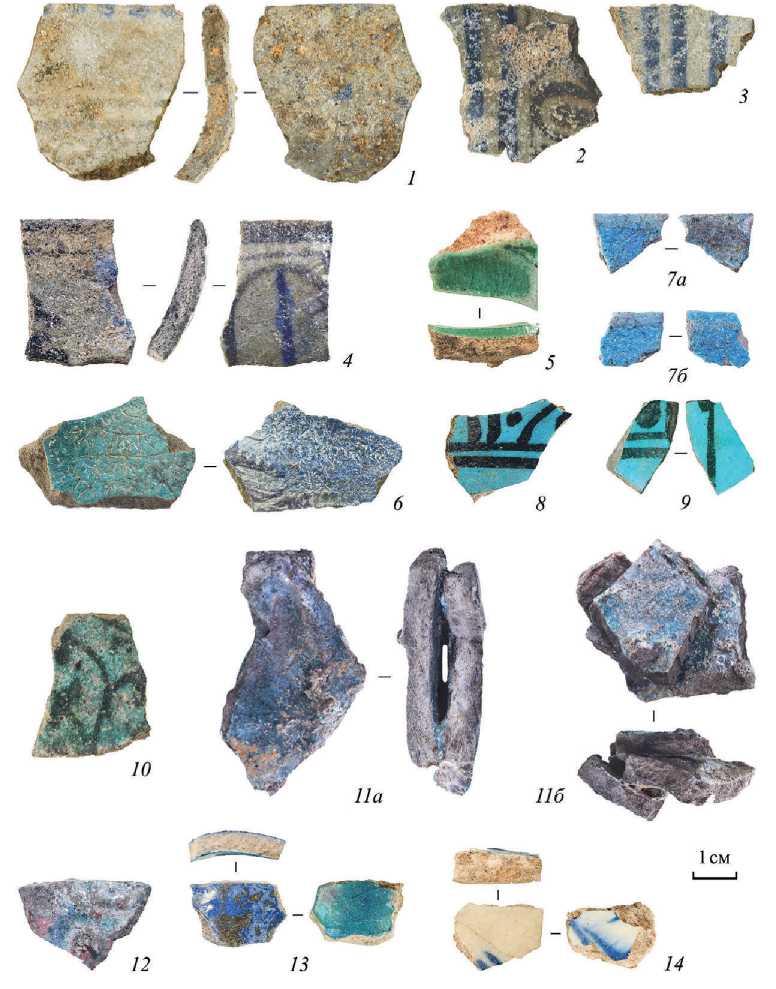

Рис. 3. Керамика из раскопок в Большом сквере Московского Кремля

1‒12, 14 – золотоордынские полуфаянсы ( 1‒4 – с черно-синей росписью, без росписи ангобом; 5 – с зеленой глазурью; 6 – с ультрамариновой и бирюзовой глазурями; 7‒12 – с бирюзовой глазурью; 14 – с монохромной синей росписью

7, 10‒12 – ошлакованы в пожаре; 13 – люстровый полуфаянс с ультрамариновой и бирюзовой глазурями (Сирия или Иран)

1‒12, 14 – XIV в.; 13 – XIII–XIV вв.

глазурью. Таких образцов встречено всего 9, причем 7 из них были оплавлены в пожаре (рис. 3: 1 – 4 ), они могли принадлежать не менее чем двум чашам и одному блюду. Эти сосуды были украшены не столь пышно – на их внешней стороне имелись те же стилизованные лепестки лотоса (рис. 3: 4 ), на внутренней – наносились 3–5 параллельных синих полос, разделявших поле на сектора, заполненные растительным орнаментом (рис. 3: 2, 3 ). Такая орнаментика типична для многих изделий золотоордынских поволжских центров ( Коваль , 2010. С. 72–76. Рис. 22). Встречались и иные орнаментальные схемы, конкретика которых осталась неясной из-за сильного повреждения поверхности огнем (рис. 3: 1 ).

Третью группу золотоордынской кашинной керамики (из того же самого сервиза) составляли обломки сосудов, покрытых бирюзово-голубой (14 экз.), бирюзовой и ультрамариновой глазурями (1 экз.), а также зеленой глазурью (1 экз.). Последний был настолько мал по размерам (рис. 3: 5 ), что его надежная атрибуция вряд ли возможна. В Нижнем Поволжье зеленая глазурь использовалась на кашинных изделиях для производства подражаний китайским селадонам, но в этом случае она всегда заглушалась окисью олова. В данном случае глазурь, хотя и имела мутноватый оттенок, не выглядела заглушенной и сильно отличалась по цвету от ордынских псевдоселадонов.

Обломок стенки с ультрамариновой и бирюзовой глазурями на разных поверхностях принадлежал сильно обгоревшему в пожаре сосуду (рис. 3: 6 ), но само сочетание на разных поверхностях глазурей таких цветов присуще почти исключительно вазам гюльабдан (Там же. С. 69).

Бирюзово-голубые полуфаянсы (14 находок) включали 3 разновидности. К первой относились обломки, принадлежавшие, вероятно, одной чаше, не имевшей никакого дополнительного декора. Большинство обломков оплавлено в огне пожара (рис. 3: 7 ). Вторую разновидность составляли обломки от двух чаш с черной росписью под бирюзовой глазурью. Четыре мелких обломка (рис. 3: 8, 9 ) принадлежали чаше, украшенной по внешней поверхности стилизованными лепестками лотоса, а на внутренней ее декор состоял из нескольких горизонтальных поясов, разделенных сдвоенными линиями и заполненных рисунком, который, вероятно, имитировал арабскую благопожелательную надпись. От второй чаши сохранились 2 обломка стенок, обгоревших в пожаре, но сохранивших растительные мотивы своей росписи (рис. 3: 10 ). Третью разновидность составляли обломки сосудов, перегоревших в пожаре, по которым было невозможно определить, имелась ли у них когда-то подглазурная роспись или они были изготовлены без нее (рис. 3: 11, 12 ).

К чаше с монохромной синей росписью под бесцветной глазурью мог относиться совсем крошечный обломок (рис. 3: 14 ). Размеры обломка не дают полной уверенности в том, что на целом сосуде отсутствовала роспись другими красителями, однако сама манера нанесения росписи в данном случае имеет сходство с декором относительно поздней (конца XIV – первой половины XV в.) разновидности кашинной посуды, производившейся в Нижнем Поволжье и в других странах Востока, за которой закрепилось наименование «тимурид-ская керамика», поскольку пик ее распространение приходится на первую половину XV в. – эпоху Тимуридов. В нижневолжских городах Золотой Орды такая керамика производилась уже в конце XIV в., известна она и в материалах прежних исследований в Кремле (Там же. С. 88).

Хотя точно определить число золотоордынских сосудов, входивших в состав пиршественного «сервиза», обломки которого собраны при раскопках в Большом сквере, нельзя, допустимо определить минимально возможное их число – 1 блюдо, 27 чаш и 3 вазы гюльабдан. Однако трудно сказать, все ли эти сосуды входили в состав единовременно существовавшего сервиза или это остатки нескольких сервизов, которые сменяли друг друга по мере того как сосуды разбивались или гибли в пожарах. Тем не менее в любом случае речь идет о компактной территории двора одного из богатейших представителей московской элиты, получавшего 1/3 доходов с московского посада и весьма обширных земельных владений. Кроме того, исследована лишь очень незначительная часть двора этого князя, на площади которой могло быть рассеяно многократно большее число обломков дорогой импортной посуды.

Нельзя исключать, что в состав того же сервиза входил еще один кувшин, от которого сохранился только небольшой обломок горловины. Кувшин был изготовлен из мягкого кашина, покрыт ультрамариновой глазурью по внешней и бирюзовой – по внутренней стороне и украшен снаружи люстровой росписью (рис. 3: 13 ). Такие сосуды изготавливались в XIV в. в Сирии (и, возможно, в Иране). Обломок аналогичного (по сочетанию глазурей разного цвета) кувшина найден в Ростове ( Коваль , 2010. С. 60. Ил. 14, 6 ), а обломки чаш с люстровой росписью по ультрамариновой глазури известны в Москве, на Рюриковом городище, в Торжке, во Владимире, в Нижнем Новгороде, но особенно много таких находок сделано в Твери. Кремлевская находка происходит из слоя конца XVI в., отложившегося при строительстве Старых Приказов, так что этот мелкий обломок был, без всякого сомнения, переотложен из более ранних слоев.

Отдельную серию составляют обломки полуфаянсов, изготовленных в Османской Турции и Иране в XVI–XVII вв. из твердого белого кашина, покрытых бесцветной прозрачной глазурью и украшенных подглазурной росписью в различных сочетаниях цвета (11 находок). Эти изделия легко отличить от золотоордынской продукции именно по признаку качества кашина. Значительно сложнее установить происхождение сосудов, поскольку твердый кашин применяли как в Турции, так и в Иране, а мелкие размеры обломков затрудняют реконструкцию их росписи, тогда как именно мотивы росписи турецких и иранских полуфаянсов различались достаточно сильно.

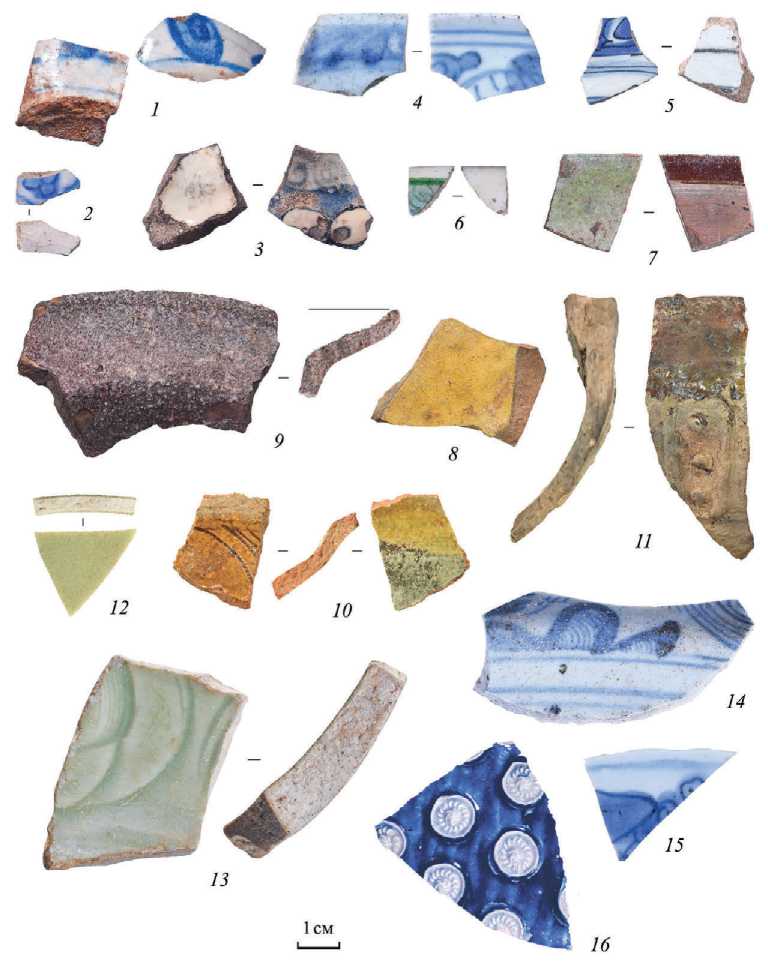

К числу турецких полуфаянсов можно уверенно относить только 3 находки. Две из них являются обломками кувшинов с монохромной синей росписью на внешней поверхности (рис. 4: 1, 2 ), причем синяя краска (окись кобальта) использовалась как для нанесения контуров и разграничивающих линий, так и для закраски внутри контуров рисунка. Такая манера была характерна именно для турецкой керамики XV – первой половины XVI в. Третьим образцом турецкого импорта является обломок кувшина с черной контурной росписью, закраской фона синей краской и использованием для подцветки деталей пурпурной краски (оксида марганца) (рис. 4: 3 ). Последний краситель использовался в декоре турецких полуфаянсов конца XV – XVI в. ( Коваль , 2010. С. 78, 79).

С продукцией Ирана можно связывать обломки двух сосудов: венчик чаши с монохромной синей росписью (рис. 4: 4 ) и стенка тарелки с черно-синей росписью (рис. 4: 5 ). У первого образца роспись кобальтом имеет тусклый

Рис. 4. Керамика из раскопок в Большом сквере Московского Кремля

1‒3 – полуфаянсы турецкого происхождения; 4, 5 – полуфаянсы иранского происхождения; 6 – полуфаянс неустановленного происхождения; 7, 10 – полумайолика из Византии; 8, 11 – полумайолика из Крыма; 9 – полумайолика неустановленного происхождения; 12, 13 – селадоны из Китая; 14, 15 – белый фарфор с синей монохромной росписью из Китая; 16 – керамика из каменной массы, Германия

1‒6 – XVI–XVII вв.; 7‒11 – XIV–XV вв.; 12‒15 – XIV–XVII вв.; 16 – XVII в.

серый оттенок, который характерен для персидских изделий XVII–XVIII вв. ( Кверфельдт , 1947. С. 107; Lane , 1957. Pl. 64b). У второго обломка все характеристики (цвет и толщина линий, оттенок и манера нанесения синей краски) демонстрируют полное сходство с тарелкой, обломки которой были найдены при раскопках в Зарядье в слоях XVI–XVII вв. ( Коваль , 2010. C. 85. Рис. 28. Ил. 29: 2, 4 ). Подобную керамику, как считается, изготавливали в Мешхеде ( Lane , 1957. P. 98. Pl. 76b).

Для атрибуции других образцов, включая край тарелки с зеленой росписью (рис. 4: 6 ), имеющихся данных недостаточно.

По сравнению с полуфаянсами, находки импортной красноглиняной поливной керамики ( полумайолики ) выглядят как единичные раритеты – их всего 13 штук. Но по стратиграфическим слоям раскопа эти находки распределяются примерно так же, как и обломки золотоордынского сервиза, – преобладающая их часть обнаружена в слоях великокняжеского периода. Все сосуды имели под глазурью «подложку» из слоя белого ангоба. Заметим, что 3 обломка от разных сосудов были ошлакованы в пожаре, возможно, том же самом, что уничтожил сервиз из золотоордынской кашинной посуды.

К производству Византии можно отнести обломки блюд и тарелок, изготовленных из масс без видимых примесей: в эту группу входили как неорнамен-тированные сосуды с зеленой глазурью (рис. 4: 7 ), так и украшенные в технике «сграффито» под желтой (рис. 4: 10 ) или бесцветной глазурью. Все эти разновидности керамики были широко распространены в византийском мире.

Изделия Юго-Восточного Крыма диагностируются по наличию в формовочной массе зерен красного шамота, зачастую довольно крупных. По этому признаку к числу крымских изделий относилось блюдо без декора, крытое желтой глазурью (рис. 4: 8 ), и 3 обломка от кувшина с тисненым декором, верхняя часть тулова которого была облицована белым ангобом и зеленой глазурью (рис. 4: 11 ).

Два образца однозначно атрибутировать не удалось. Среди них – сильно ошлакованный край сосуда с диаметром венчика 16 см, цвет глины и глазури которого установить невозможно (рис. 4: 9 ). По форме и размерам этот сосуд соответствует «тувакам» (гигиеническим сосудам для младенцев), производившимся в золотоордынском Поволжье, но известным и в Крыму. Надежно установить центр производства этого сосуда затруднительно, неясно также, зачем он был привезен в Москву и какую функцию мог тут выполнять.

Следующую серию импортов составляет китайский фарфор (13 находок). В нее входят две группы изделий – селадоны (фарфор с серым черепком и зеленой прозрачной глазурью – 6 экз.) и белый фарфор с монохромной синей росписью под бесцветной глазурью (7 экз.). Обе эти разновидности керамики изготавливались в Китае с XIV по XVII в. В рассматриваемом раскопе больше половины этих находок происходили из слоя XVII в., что указывает на время поступления большинства из них.

Селадоны были представлены небольшими обломками блюд (рис. 4: 12, 13), на которых декор в большинстве случаев не сохранился. Единственный обломок блюда с гравированным декором (рис. 4: 13) также был найден в слое XVII в., тогда как в слоях великокняжеского времени были найдены всего 2 мелких обломка. Все это заставляет вспомнить о том, что половина находок селадонов на раскопе 2007 г. в Тайницком саду происходила из слоев XVI–XVII вв. (Коваль, 2015. С. 279). Поэтому нельзя исключать, что значительная часть кремлевских находок такой керамики принадлежат сосудам, привезенным в XVI–XVII вв., поскольку торговля с Китаем продолжалась и в это время.

Самыми ранними образцами китайского сине-белого фарфора, относящимися к произведениям эпохи Юань (1279–1368 гг.), являются обломки блюд: одно с изображением цветов пиона, а другое – с поясом, заполненным изображениями облаков (рис. 4: 14 ). Первый был найден в верхнем переотложенном слое и мог не иметь прямого отношения к слоям раскопа, но второй найден в слое великокняжеской эпохи. Интересны также обломки тарелок, найденные в слое XVII в., которые относятся к известной серии изделий типа «Краак»7 (рис. 4: 15 ). Почти целая тарелка этого типа известна по раскопкам 2007 г. (Там же. С. 281. Рис. 15: 1 ). Такой фарфор мог привозиться в Москву как из Европы, так и по путям караванной торговли со Средней Азией и Китаем. Тем не менее европейский вариант доставки кажется более вероятным, поскольку подобная керамика специально изготавливалась в Китае для массового экспорта в Европу.

Наряду с восточным керамическим импортом, на раскопе в Большом сквере встречен и европейский, хотя его находки были единичны (3 экз.). Самой ранней (по контексту обнаружения в слое XVII в.) находкой был обломок стенки германского сосуда, изготовленного из «каменной» массы (нем. «Steinzeug») и покрытого по внешней поверхности светло-коричневой соляной глазурью. Другой обломок германского сосуда из каменной массы с декором в бело-синей гамме (рис. 4: 16 ), относившийся к числу изделий XVII в., производившихся в Вестервальде ( Reineking-von Bock , 1971. S. 44-49), был обнаружен в контексте рубежа XVII–XVIII вв. Подобная керамика, называвшаяся на Руси в XVI–XVIII вв. «каменным рейнским товаром», хорошо известна по находкам в Москве ( Розен-фельдт , 1968. С. 71) и других городах, но остается почти не опубликованной, поскольку встречается чаще всего в виде небольших обломков.

Наблюдения за распределением находок импортной керамики по стратиграфическим слоям позволяют сделать несколько небезынтересных выводов:

-

1. Обломки более древней керамики (византийских амфор XII–XIII вв., золотоордынской керамики XIV в.) нередко попадали из-за перекопов в более поздние слои. Например, в слое 7 (XIV в.) найдены всего лишь 1/3 образцов золотоордынской кашинной керамики, тогда как почти половина находок происходила из слоев XV – середины XVI в. Объясняться это может тем, что в XIV–XVII вв. на данном участке шли почти постоянные земляные работы (выкапывались погреба). Это наблюдение чрезвычайно важно, поскольку оно показывает на ярких примерах импортов, какая часть остального археологического материала (и прежде всего – массовой керамики) оказывалась перемещена в более поздние слои благодаря земляным работам, происходившим в активно жившем городе.

-

2. Основная масса находок керамических импортов (74 находки или более 1/3 всего их корпуса) происходила из слоя 7, формировавшегося в великокняжеский

-

3. Обращает на себя внимание полное отсутствие краснолощеной керамики, изготовленной в городах Золотой Орды (чаще всего она привозилась из Волжской Булгарии) и красноглиняной поливной посуды, массово производившейся в нижневолжских центрах Орды (при обилии кашинной посуды из тех же центров). Видимо, этот факт свидетельствует о вкусах владельцев усадьбы либо о меньшей престижности такой посуды.

период (с конца XIII до начала XV в.). Но если учесть те образцы керамики этого периода, которые из-за перекопов попали в более поздние контексты, то получится цифра 116, а это 61 % всех находок импортной керамики. Интересно, что почти весь этот комплекс импортов происходил из Золотой Орды второй половины XIV в., преимущественно из поволжских столичных центров. Остальные источники золотоордынских керамических импортов этого периода (Юго-Восточный Крым, Хорезм) представлены гораздо беднее. Через Орду, несомненно, приходила китайская керамика и византийские сосуды.

Важно указать также на полное отсутствие импортной керамики XV в., хотя в других районах Кремля она известна. Возможно, это объясняется тем, что в указанное время статус и объем средств у владельцев усадьбы снизились.

Комплекс импортной керамики, полученный при раскопках 2019–2021 гг. в Московском Кремле, существенно дополнил ранее полученные материалы. Он показал, что даже на тех участках в Кремле, где половина объема культурных отложений нарушена фундаментами и иными перекопами, при проведении раскопок в соответствии с академическими методическими требованиями, можно получить огромный объем информации. Импортная керамика в данном случае выступает в качестве примера того потенциала, который скрывают в себе культурные отложения Кремля.

Список литературы Импортная керамика из раскопок в большом сквере Московского кремля в 2019-2021 гг

- Еремин И. О.,Муренцева Т. Ю., 2010. Амфора из раскопа на территории Нижегородского кремля // Нижегородские исследования по краеведению и археологии. Вып. 12. Нижний Новгород: Нижегородский университет. С. 29-31.

- Кверфельдт Э. К., 1947. Керамика Ближнего Востока. Л.: Государственный Эрмитаж. 146 с.

- Коваль В. Ю., 1997а. Керамика Востока в средневековой Москве (опыт систематизации). Фаянсы и полуфаянсы // РА. № 2. С. 104-122.

- Коваль В. Ю., 1997б. Керамика Востока в средневековой Москве (опыт систематизации). Полумайолика, фарфор, неполивная посудная, техническая, декоративная и архитектурная керамика // РА. № 3. С. 94-113.

- Коваль В. Ю., 2005. Кашинная керамика в Золотой Орде // РА. № 2. С. 75-86.