Импортозамещение информационных технологий в российских организациях

Автор: Сташин М.А.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 5 (47), 2019 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена проблемам и перспективам импортозамещения информационных технологий в отечественных организациях. 2018 год не стал переломным для ИТ-импортозамещения в России. В этот период продолжился процесс «присматривания» органов власти и крупного бизнеса к возможностям импортозамещающих решений. Более активно шел процесс тестирования российских продуктов, но при этом многочисленных крупных сделок по замене импортного ПО на российское замечено не было. Коренным образом ситуация может измениться в ближайшие два года, в 2019-2020 годах.

Информационные технологии, импортозамещение, программное обеспечение, ит-рынок, ит-отрасль

Короткий адрес: https://sciup.org/140274617

IDR: 140274617

Текст научной статьи Импортозамещение информационных технологий в российских организациях

В апреле 2014 года в рамках объявленного Президента РФ курса на импортозамещение, кабинет министров утвердил новую редакцию государственной программы России «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Одной из главных задач госпрограммы, рассчитанной до 2020 года, заявлено снижение доли импорта продукции, в том числе используемой отечественными производителями, в Россию. И уже в мае 2014 года президент России

Владимир Путин подписал перечень поручений о дополнительных мерах по стимулированию экономического роста [4, с. 75].

На сегодняшний день российский ИТ-рынок оказался под воздействием значительных отрицательных факторов. Из-за обесценивания рубля и ограничений, появляющихся в деятельности ряда западных ИТ-поставщиков с некоторыми категориями клиентов, отечественным фирмам приходится менять приоритеты при решении стоящих перед ними ИТ-задач. Отрасль информационных технологий считается одной из самых зависимых от импорта отраслей, поскольку в России сейчас пользуются компьютерами и серверами, произведенными исключительно из импортных компонентов, системным и прикладным ПО западного происхождения.

Российский ИТ-рынок характеризуется неравномерностью предлагаемых решений. В некоторых сегментах присутствуют известные и популярные во всем мире продукты, в других сегментах - конкурентных аналогов западной продукции не существует. Так, например, в сегменте прикладного ПО и информационной безопасности выбор отечественных продуктов достаточно широк, но среди системного ПО альтернативу западным разработкам и технологиям найти сложно [2, с. 116].

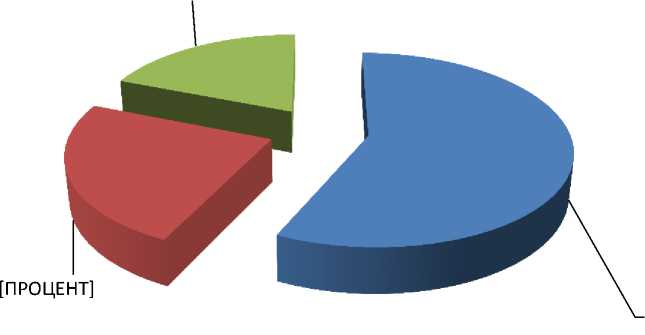

Структура российского ИТ-рынка не сильно отличается от структуры мирового. Так, по данным Минэкономразвития, самым крупным является сегмент ИТ-оборудования: его доля составляет 57% в России и 50% в мире. На ИТ-услуги приходится 24%, на рынок программного обеспечения (ПО) -19% (рисунок 1) [4, с. 85].

[ПРОЦЕНТ]

ИТ-оборудование

ИТ-услуги

ПО

[ПРОЦЕНТ]

Рисунок 1 - Структура российского ИТ-рынка за 2018 год, %

Объем российского рынка ИТ-услуг составляет 8 млрд долларов [4]. Сектор ИТ-услуг, единственный в России, в котором доминируют отечественные компании, - им принадлежит более 50% суммарного оборота. В частности, такой вид услуг, как системная интеграция, находится под контролем российских компаний.

В сегменте программного обеспечения в российской отрасли информационных технологий представлены компании, которые разрабатывают ПО на заказ, а также тиражируемое ПО. Совокупный объем продаж российских компаний-разработчиков ПО, по данным НП «РУССОФТ», вырос по итогам 2018 года на 17,5% и достиг уровня 5,6 млрд долларов, объем экспорта ПО и услуг по его разработке в 2018 году увеличился на 17% и составил 5,4 млрд долларов. Таким образом, совокупный оборот российских компаний достиг 11 млрд долларов.

Сегодня выделяются 4 ключевых фактора, способствующих активному импортозамещению в сфере информационных технологий в 2019 году[3]:

Во-первых, усилится и ужесточится стимулирование процесса импортозамещения «сверху». До последнего времени меры воздействия в 4

этом поле были достаточно «мягкими», оставляли возможности для продолжения закупок зарубежного ПО при минимальной персональной ответственности за результаты исполнения бодро написанных всеми планов по импортозамещению. Появление же директивы вводит персональную ответственность за выполнение планов импортозамещения, устанавливает ежегодную отчетность по конкретным KPI в части доли российского софта в информационных системах.

Требование главы Минфина подстегнуло процесс импортозамещения, поскольку от стадии формальных пожеланий все перешло к стадии реальных требований. И здесь речь идет как минимум о 50 государственных компаниях, которые попали под действие этой директивы.

Д. Куртов, директор программ Департамента технологий работы с данными компании «Ростелеком» , добавляет, что в компаниях с госучастием согласованы планы по импортозамещению на период 20192021 годов, и уже активно проходит анализ российских программных продуктов. По его мнению, уже во второй половине 2019 года сможем наблюдать открытие большого числа связанных с темой импортозамещения больших проектов в крупных компаниях[3].

Во-вторых, повышение уровня зрелости отечественных продуктов и зрелости российских производителей. Старт процесса импортозамещения выявил несколько системных проблем в отношении российского софта. Так, подавляющее большинство продуктов из реестра решают достаточно узкую задачу. Между тем, заказчик хочет получить работающее решение бизнес-задачи в целом.

Кроме того, многие российские разработки проходили в течение последних 2-3 лет активное тестирование российским корпоративным рынком. Выявилось много замечаний, недоработок, которые компании - производители исправляли, дорабатывая продукт под требования высоких стандартов бизнеса.

В-третьих, на рынок ИТ-решений приходят крупные госкорпорации, такие как Росатом, Ростех, Ростелеком и др. Они выводят собственные «тяжелые» софтовые разработки - как создаваемые для собственных нужд, так и приобретаемые на рынке. Крупные игроки способны концентрировать ресурсы и инвестиции для создания сложных производственных систем

В-четвертых, рыночная инфраструктура, которая формируется вокруг отечественных разработок.

Выделим 9 главных достижений ИТ-импортозамещения[5, с. 228]:

-

- перемена мышления и подготовка «почвы». Корпоративные заказчики наконец-то стали менять свое отношение к отечественным разработкам. Российские представители ИТ-отрасли говорят, что благодаря импортозамещению в некотором роде произошла перемена мышления у заказчиков и разработчиков. Крупные компании уже готовы внедрять зрелые российские решения в больших масштабах, в том числе, и замещая зарубежные системы;

-

- снижение доли зарубежных ИТ-решений. Снижение доли зарубежных решений в текущих и перспективных ИТ-проектах уже заметно для отечественных ИТ-компаний$

-

- реестр российского ПО. По состоянию на конец 2018 года официальный Реестр российского ПО содержит уже более 4 тыс. программ, устойчивых к зарубежным санкциям.

-

- рост количества стратегических партнерств. Еще одним результатом курса на импортозамещение стал рост количества стратегических партнерств, например, между разработчиками программных и аппаратных решений для совместного создания и вывода

на рынок готового комплексного продукта без зарубежных компонентов или с их минимальным использованием.

-

- продвижение российских технологий в образовании. Востребованность отечественных ИТ-решений способствует более активному продвижению российских технологий в образовательную сферу.

-

- ИТ в приоритете государства.

-

- практический опыт замены западного ПО на отечественное.

-

- новые инвестиции.

-

- рост независимости российских компаний от иностранных поставщиков.

В настоящее время следует выделить топ-8 передовиков импортозамещения ИТ[6]:

-

- Министерство финансов РФ (обеспечивает реализацию мероприятий по созданию и развитию государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», в которой используются импортонезависимые решения. Министерство широко использует отечественные разработки от «Барс Груп»);

-

- Федеральное Казначейство (оператор государственной интегрированной информационной системы «Электронный бюджет». В рамках развития подсистем этой ГИИС, были замещены иностранные решения Oracle и IBM на отечественные и open source продукты ОТР, Postgres EE. В 2021 году должна быть обновлена Автоматизированная система Федерального казначейства (АСФК), в которой будут заложены принципы импортозамещения. В качестве СУБД в ней будет использоваться Postgres Pro, входящий в реестр российского ПО;

-

- Федеральная служба судебных приставов (создана АИС ФССП -комплексная территориально-распределённая информационная система, разработанная компанией «Ред Софт» на основе свободного программного обеспечения;

-

- Минкомсвязи (применяет серверы, построенные на отечественных процессорах архитектуры «Эльбрус», межсетевые экраны «Рубикон-К», произведенные российской компанией «Эшелон», свыше 20 решений на базе свободных программных продуктов;

-

- Федеральная налоговая служба использует систему федерального масштаба и критической важности ЕГР ЗАГС, построенную на российских серверах и российском ПО.

-

- Министерство обороны РФ (в 2019 году полностью откажется от операционной системы Windows в пользу отечественной Astra Linux.

-

- Росгвардия (применяются отечественные справочно-правовые системы, система электронного документооборота и средства антивирусной защиты. Кроме того, ведомство используют собранные в РФ серверы «НТ» и российскую серверную виртуализацию «Р-Виртуализация».

-

- Министерство внутренних дел активно взялось за внедрение в свою деятельность отечественных аппаратных систем. В частности, в августе 2016 года МВД закупило серверные узлы на многоядерных процессорах «Эльбрус-4С».

Таким образом, несмотря на все сложности процесса импортозамещения ИТ, ряд экспертов замечают положительные сдвиги. Появляется все больше успешных российских ИТ-решений, в лучшую сторону меняется отношение к отечественным разработкам. Кроме того, создаются стеки российских продуктов, что позволяет заказчикам подбирать комплекты ПО для оптимального решения типовых задач.

Тренд на импортозамещение усиливается с каждым годом, а в государственных органах это практически обязательное мероприятие дорожных карт развития ведомств. Увеличивается понимание масштаба проникновения иностранных продуктов и рисков, связанных с их дальнейшим использованием, приходит понимание экономической эффективности перехода на отечественные продукты.

Список литературы Импортозамещение информационных технологий в российских организациях

- Адаптация зарубежных инноваций в российском регионе // Наука, техника и образование. 2018. - № 12 (18). - С. 143-146.

- Бондаренко Е.В. Импортозамещение в сфере информационных технологий // Теория и практика современной науки. - 2018. - № 5 (11). - С. 116-119.

- Импортозамещение в сфере IT. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.tadviser.ru/index.php/(дата обращения: 05.05.2019)

- Масютин С.А. Структура ИТ-рынка России // Актуальные проблемы экономики и права. - 2017.- № 1 (33). - С. 75-87.

- Стефанова Н.А. Перспективы использования информационных технологий // Инфраструктурные отрасли экономики: проблемы и перспективы развития. - 2017. - № 4. - С. 228-232.

- Топ-8 ведомств - передовиков импортозамещения ИТ. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.tadviser.ru/index.php/ (дата обращения: 05.05.2019)