Импульсный метод анализа механизма дорожно-транспортного происшествия

Автор: Аблаев Р.Р.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 4-1 (43), 2020 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена изучению главного вопроса судебной автотехнической экспертизы - реконструкции дорожно-транспортного происшествия и установления объективного его механизма. Указаны слабые стороны классических методов исследования дорожно-транспортных происшествия и указаны преимущества современных методов, в частности импульсного метода, который при помощи программного обеспечения позволяет установить объективные параметры движения транспортных средств в момент столкновения в условиях ограниченных данных.

Механизм дорожно-транспортного происшествия, место столкновения, скорость движения, метод, анализ, импульсный метод

Короткий адрес: https://sciup.org/170187478

IDR: 170187478 | DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10314

Текст научной статьи Импульсный метод анализа механизма дорожно-транспортного происшествия

В настоящий период времени, при значительном темпе развития и глобализации автомобилестроения в мире, совершенствования, а, следовательно, усложнение конструкций автомобилей и иных транспортных средств, участников дорожного движения, остается актуальным вопрос обеспечения безопасности дорожного движения. Решением этого вопроса возможно как совершенствованием систем самого автомобиля (активная и пассивная безопасность), так и путем непосредственного регулирования дорожного движения на аварийно-опасных участках проезжей части [6]. Однако эти меры являются недостаточными в государственном масштабе, а в мировом тем более. Наиболее рациональным путем решения вопроса обеспечения безопасности дорожного движения является комплекс мер по установлению фактических причин наступления события происшествия (наличие неисправностей транспортного средства, нарушения Правил дорожного движения водителями-участниками дорожного движения, неудовлетворительное состояние проезжей части и т.д.). Последнее устанавливается автотехнической экспертизой, целью которой является установление фактического механизма дорожнотранспортного происшествия (далее по тексту ДТП) [1, 6].

Существует множество подходов и методов анализа механизма ДТП, которые для нашей страны условно можно разделить на традиционные и нетрадиционные. Под традиционными понимается комплекс упрощенных аналитических формул, с помощью которых, при наличии значительной следовой информации, возможно с определенной точностью установить как этап сближения, так и этап разброса транспортных средств после происшествия [6]. Не исследованным остается этап непосредственного контакта транспортного средства, что является значительным недостаткам этих методов, поскольку зачастую приводит эксперта к искаженному варианту развития события происшествия.

Нетрадиционные же методы условно поделены на методы, которые используют импульсные модели столкновения транспортных средств, а также на методы, учитывающие затраты энергии на деформацию и разрушение элементов конструкций транспортных средств. Последним методам, в нашей стране, посвящены работы В.А. Огородникова [5], В.Н. Торлина [4], В.А. Ксенофонтовой [3, 4], В.Б. Киселева [5], А.А. Ветрогона [2] и некоторых других ученных. Сущность метода заключена в анализе и исследовании повреждений транспортных средств, с целью установления конкретных повреждений каждой детали транспортного средства, установле- ния их фактических прочностных характеристик с целью дальнейшего подсчета энергии, которую необходимо затратить для получения подобных деформаций и через кинетическую энергию определить скорость движения транспортного средства. Очевидным недостатком этого метода является высокая трудоемкость выполняемых работ, необходимость высокой профессиональной подготовки судебного эксперта к подобным работам, а также наличие самого транспортного средства с повреждениями, которые он получил непосредственно в процессе этого происшествия, что в редких случаях представляется возможным при ДТП, не повлекших тяжелых телесных повреждений их участников.

Импульсный метод, разработанный доктором Х. Бургом, изучает процесс контакта транспортных средств при помощи закона сохранения импульса и закона сохранения энергии [1]. Усложнив эту модель реальными данными прочностных характеристик транспортных средств, полученные в процессе краш-тестов, и сил трения, возникающие в момент контакта поверхностей транспортных средств, данный метод приобрел наибольшую точность в определении параметров движения транспортных средств как до столкновения, в момент столкновения так и после столкновения. Учитывая огромное количество возможных вариантов развития события происшествия и значительную трудоемкость расчетов, то рационально было автоматизировать эти расчеты. Что и было реализовано учеными Германии в виде программных продуктов PC Crash и CARAT [1]. Остановимся на анализе механизма дорожно-транспортного происшествия с помощью программного продукта CARAT-3. Как и в классическом варианте, исходными данными для анализа являются первичные материалы, собираемые на месте происшествия: протокол осмотра места происшествия, схема происшествия, акт обследования места происшествия, объяснения участников и свидетелей происшествия. Наиболее объективные дан- ные, как правило, устанавливаются путем исследования фотоизображений с места происшествия и их согласование со схемой происшествия. Также одним из ответственных моментов является анализ повреждений транспортных средств, для которого порой достаточно фотоизображения поврежденных транспортных средств. Поскольку анализ этих повреждений необходимо проводить только в рамках трасологических исследований, т.е. определение угла взаимного контакта транспортных средств и величины взаимного внедрения транспортных средств, что является прерогативой транспортной трасологии и соответствующего специалиста. Так, путем анализа указанных выше материалов по факту столкновения автомобилей «Мерседес» и «Шкода» было установлено:

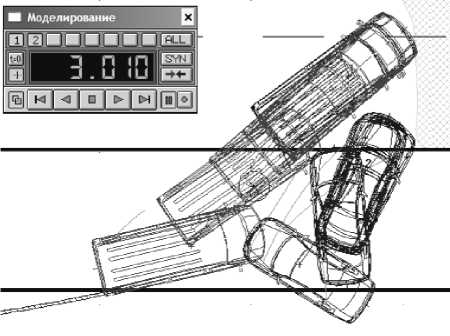

– геометрические и весовые параметры автомобилей, учитывая загрузку автомобилей (в автомобилях «Мерседес» и «Шкода» – только водитель, вес каждого из которых принят равным среднестатистическому значению 75 кг);

– коэффициент сцепления для проезжей части (сухое асфальтовое покрытие) принято 0,70; разделительной полосы (сухая грунтовая поверхность) 0,5;

– интенсивность деформаций автомобилей, выраженная через EES-скорости составляет 34…36 км/ч для автомобиля «Шкода-Октавия» и 28…30 км/ч для автомобиля «Мерседес-Спринтер» (EES оценена на основе сравнительного анализа произведенных экспериментов);

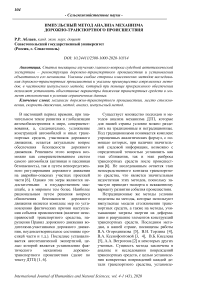

– в момент столкновения автомобиль «Шкода-Октавия» своей передней частью, в районе левой блок-фары, произвел контакт с передней частью автомобиля «Мерседес- Спринтер», в район правой передней блок-фары. При этом продольные оси транспортных средств располагались под углом около 130…140 градусов против часовой стрелки относительно продольной оси автомобиля «Шкода-Октавия»;

– в момент столкновения транспортные средства находились в заторможенном состоянии.

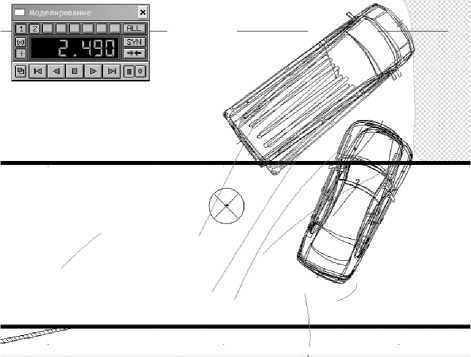

Рис. 1. Расположение транспортных средств в момент столкновения

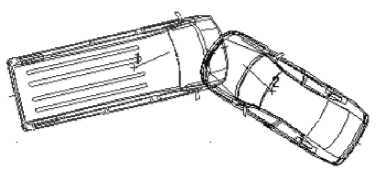

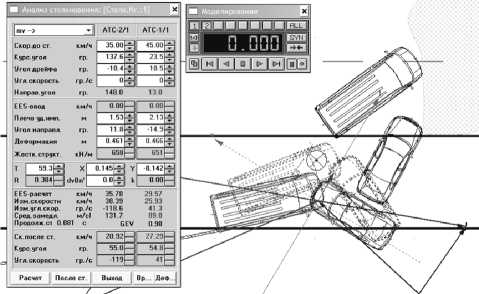

На основе указанных выше исходных данных была проведена реконструкция столкновения транспортных средств, при этом транспортные средства оказались в местах их полной остановки. При реконструкции были получены следующие параметры столкновения:

– скорости движения автомобиля «Шкода-Октавия» и автомобиля «Мерседес-Спринтер» в момент столкновения были относительно соизмеримы и составляли около 40,0 км/час. Автомобиль «Мерседес» в этот момент смещался спра- ва налево относительно первоначального направления движения, и его управляемые колеса были вывернуты влево. Автомобиль «Шкода-Октавия» в этот момент смещался на свою полосу движения, т.е. перемещался справа налево, по ходу первоначального движения автомобиля «Мерседес», и его управляемые колеса были вывернуты вправо.

– место столкновения транспортных средств расположено на разделительной полосе.

Рис. 2. Фиксированное положение транспортных средств с интервалом времени 0,5 сек.

Рис. 3. Параметры движения транспортных средств в момент первичного столкновения, полученные в процессе реконструкции дорожно-транспортного происшествия

Рис. 4. Расположение транспортных средств в местах их остановки после столкновения

Так в условиях ограниченности данных и запутанности материалов дела по факту происшествия и разногласий показаний участников происшествия только с помощью импульсного метода, заложенного в программный продукт CARAT-3, возможно было установить фактические данные о происшествии. Применение указанного программного продукта и соответствующей подготовки кадров позволит расширить возможности судебной автотехниче-ской экспертизы для целей установления фактических обстоятельств дорожнотранспортного происшествия.

Список литературы Импульсный метод анализа механизма дорожно-транспортного происшествия

- Аблаев Р.Р. Современные возможности исследования технической состоятельности данных, полученных в процессе следственного эксперимента при наездах на пешеходов / Р.Р. Аблаев, А.Р. Аблаев, В.А. Ксенофонтова // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. - 2019. - Т. 61, № 1. - С. 91-97. - DOI: 10.26731/1813-9108.2019.1(61).91-97

- Ветрогон А.А. Уточнение количества энергии поглощенной кузовом автомобиля при ДТП // Вестник СевНТУ. - 2014. - №152. - С. 134-136.

- Волков В.П. Совершенствование методов автотехнической экспертизы при дорожно-транспортных происшествиях: монография / В.П. Волков, В.А. Ксенофонтова, В.Н. Торлин и др. - Харьков: Изд-во ХНАДУ, 2010. - 476 с.

- Ксенофонтова В.А. Методика определения скорости движения транспортного средства в момент столкновения по остаточным деформациям элементов конструкции / В.А. Ксенофонтова, А.Р. Аблаев, Р.Р. Аблаев // Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии. - 2019. - №4-1 (336). - С. 130-134.

- Огородников В.А. Энергия. Деформации. Разрушение (задачи автотехнической экспертизы): монография / В.А. Огородников, В.Б. Киселев, И.О. Сивак. - Винница, 2005. - 204 с.

- Суворов Ю.Б. Судебная дорожно-транспортная экспертиза. Судебно-экспертная оценка действий водителей и других лиц, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения, на участках ДТП. - М.: Экзамен; Право и закон. - 2003. - 208 с.