Инцидентность дископатий в шейном отделе позвоночного столба у карликовых пород собак

Автор: Козлов Н.А., Караман В.С., Каверзин И.А.

Статья в выпуске: 4 т.248, 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена определению инцидентности дископатий в шейном отделе позвоночного столба у карликовых пород собак. Дископатии имеют широкое распространение среди всех пород собак. Данная патология распространена на всем протяжении позвоночного столба, но в шейном отделе позвоночного столба она встречается чаще именно у карликовых пород за счет большей амплитуды движения позвонков. Инцидентность позволяет предварительно оценить необходимость применения оперативного вмешательства или же использование консервативного метода лечения. Данная работа основана на исследовании 52 пород собак с дископатиями в шейном отделе позвоночного столба, и, в частности, 21 декоративной породы. В результате оперативного лечения данной патологии применялась методика ventral slot. Данная методика позволяет выполненить оперативный доступ с вентральной стороны позвоночного столба для устранения грыжевого содержимого и обеспечить послеоперационное улучшение.

Дископатия, шейные дископатии, шейный отдел позвоночного столба, карликовые породы собак, инцидентность гмпд

Короткий адрес: https://sciup.org/142230930

IDR: 142230930 | УДК: 619:615.83:616.711:636.7 | DOI: 10.31588/2413-4201-1883-248-4-117-122

Текст научной статьи Инцидентность дископатий в шейном отделе позвоночного столба у карликовых пород собак

Одной из наиболее актуальных проблем в современной ветеринарной неврологии мелких домашних животных являются дископатии или грыжи межпозвонкового диска, обусловленной их широким распространением не только среди крупных и средних пород собак, но и в частности среди карликовых.

Грыжа межпозвонкового диска является самой распространенной патологией позвоночного столба у собак, которая характеризуется неврологическими нарушениями. В процессе изучения данной патологии многими учеными были разработаны различные методы лечения и диагностики данной проблемы. Обычными местами протрузии являются сегменты Th 12-13 и Th 13 -L 1 в грудопоясничном отделе, а также С 2 -С 3 и С 3 -С 4 в шейном отделе позвоночного столба [7].

Дископатия – это дегенеративное заболевание известной этиологии, приводящее к изменению вещества межпозвоночного диска, сдавлению спинного мозга или корешков спинномозговых нервов и характеризующиеся неврологическими расстройствами [2]. У собак дегенерация ядра диска связана с генетической предрасположенностью. Происходит дегенерация структуры пульпозного ядра и его дальнейшая кальцификация. К основным типам дископатий относится экструзия (Хансен 1 тип) и протрузия (Хансен 2 тип). Данный процесс изменяет давление в МПД, вызывая давление на фиброзное кольцо, ведущее к разрыву его коллагеновых волокон. В последующем фиброзное кольцо утолщается и выпячивается в СМ канал, приводя к компрессии СМ и образованию грыжевого содержимого [6].

Целью нашего исследования является изучение инцидентности дископатий в шейном отделе позвоночного столба у карликовых пород собак.

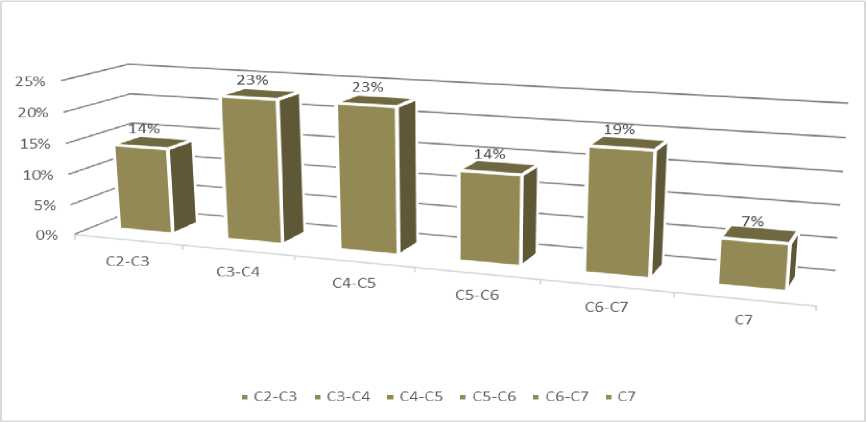

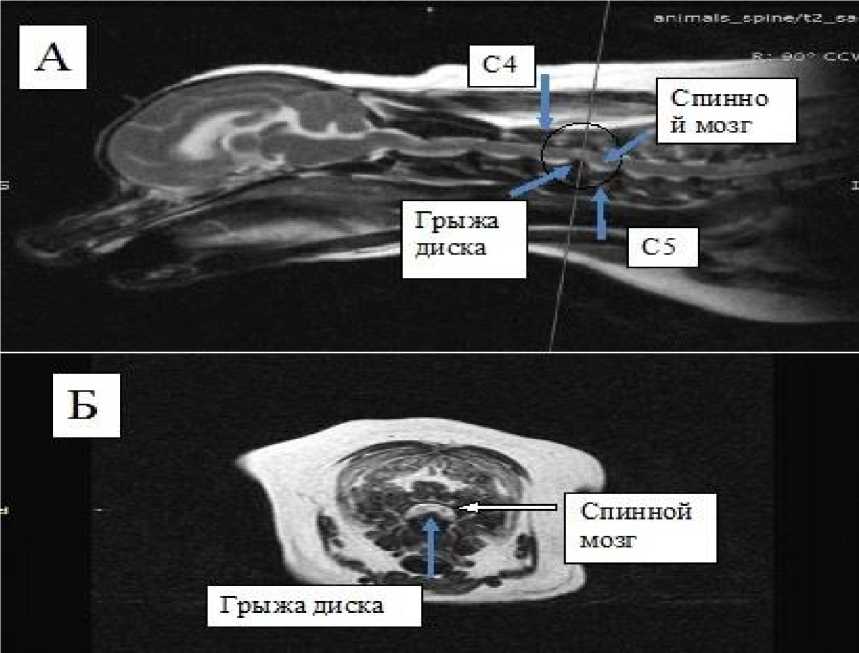

Материал и методы исследований. За период с 2019 по 2021 год было исследовано суммарно 52 собаки с дископатиями в шейном отделе ПС, из которых 21 собака относилась к декоративным породам с диагнозом грыжа межпозвонкового диска типа Hansen 1 и Hansen 2. Возраст животных составлял от 3 до 11 лет. Срок проведения операции после проявления первых клинических симптомов составлял от 2 до 7 дней. Диагноз подтверждался с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) (Рисунок 2), неврологического осмотра, при котором оценивались сгибательный рефлекс, глубокая болевая чувствительность и проприорецепция на грудных конечностях, а также рентгенографии шейного отдела ПС в боковой проекции. Следующим этапом проводилось интраоперационное подтверждение диагноза, удаление ГМПД с помощью техники ventralslot (или же вентральный пропил, Рисунок 3), в случае наличия сильных болей в шее при ее движении и наличии неврологического дефицита на грудных конечностях.

Магнитно-резонансное исследование являлось предварительным диагностическим методом в постановке диагноза дископатии в шейном отделе ПС, который позволял определить локализацию межпозвонковой грыжи и ее распространение относительно шейных позвонков.

Оперативный доступ осуществлялся с вентральной стороны шеи. Животное укладывалось в спинном положении, максимально выпрямляя шею и подкладывая под нее валик для соблюдения параллельной плоскости, чтобы качественно визуализировать зоны оперативного доступа и вмешательства. Вентральный доступ производился скальпелем от уровня атланта до рукояти грудной кости. Для точного определения оперируемого промежутка при более краниальном положении отсчет проводился пальпацией крыльев атланта или его сочленение с аксисом, если дископатия располагалась более каудально, прощупывались поперечные отростки 6 шейного позвонка. При доступе обнажались грудино-щитовидная мышца шеи и грудино-головная. Далее обнаженная трахея, пищевод и сонная артерия с внутренней яремной веной смещались влево с помощью хирургического крючка Фарабефа. После данной манипуляции обнажалась длинная мышца шеи. После ее обнажения проводилось прощупывание вентральных гребней шейных позвонков и границ С1 и С6. Далее осуществлялась препаровка мышц и доступ к вентральным гребням шейных позвонков. Затем проводилось непосредственное оперативное вмешательство, используя технику ventralslot, что является наиболее оптимальной методикой при лечении ГМПД в шейном отделе, не только у карликовых пород, но и у других пород собак.

Таблица 1 – Показатель количества животных с поражением определенных промежутков

|

Промежуток в шейном отделе |

Количество животных |

|

С2-С3 |

3 |

|

С3-С4 |

5 |

|

С4-С5 |

5 |

|

С5-С6 |

3 |

|

С6-С7 |

4 |

|

С7 |

1 |

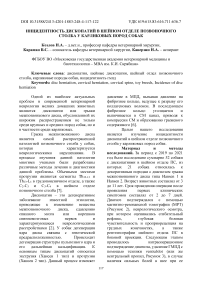

Рисунок 1 – Диаграмма частоты встречаемости дископатий в шейном отделе позвоночного столба по промежуткам

Рисунок 2 – МРТ исследование шейного отдела у собаки с ГМПД (протрузией) между С4-С5. На аксиальном срезе визуализируется дорсальная компрессия СМ. А – сагиттальный срез Т2 взвешенное изображение; Б - аксиальный срез

Рисунок 3 – Техника ventral slot между шейными позвонками. А - краниальный шейный позвонок; Б - каудальный шейный позвонок; В-вентральный пропил

Диагностика дископатий у карликовых пород собак ставится комплексно и состоит из нескольких методов или же этапов:

-

1. Клинический осмотр и неврологическое обследование животного;

-

2. Рентгенографическое исследование шейного отдела позвоночного столба в боковой проекции для визуализации сближения позвонков;

-

3. Использование самого

современного и точного метода диагностики как МРТ.

Результат исследований. Нами были получены следующие результаты: инцидентность ГМПД в шейном отделе у карликовых пород составила всего 21 случай в период с 25.09.2019 по 1.04.21 (Таблица 1); 3 случая с поражением промежутка C2-C3, что составило 14 %; 5 случаев с грыжей МПД в промежутке С3-

С4, что составило 23 % и также 5 случаев грыжи МПД в промежутке С4-С5 с инцидентностью 23 %, С5-С6 составили 3 случая с 14 %, С6-С7 составили 4 случая с инцидентностью 19 % от общего числа исследуемых животных и еще отдельный пациент с опухолевым поражением С7, которое является отдельной патологией среди дископатий с 7 % (Рисунок 1) . Возрастной диапазон составил от 5 до 11 лет. Инцидентность полов составила 38 % самок и 62 % самцов. 11 из 15 животных были прооперированы методом ventral slot, что составило 73 % от общего числа собак.

Собаки были сгруппированы по клиническим признакам заболевания, а также по наличию и локализации изменений. Возрастной диапазон случаев CIVDH в шейном отделе составлял от 3 до 13 лет (в среднем 5 лет). Для сравнения с данными M.J. Dallman, P. Palettas сгруппировали собак по возрасту, полу и породе. 28 пород собак были прооперированы от шейных дископатий. Генерализация рентгенологических признаков грыжи межпозвоночного диска была обнаружена на следующих уровнях позвоночного столба: C2-3 – 14 %; С3-4 – 23%; С4-5 – 23 %; С5-6 – 14 %; С6-7 – 19 %; и C7-T1 – 7 %. Наблюдалась распространенность IVDD с поражением шейного отдела ПС, затрагивающей первые 4 дисковых пространства. Тем не менее, преобладание IVDD в шее на уровне C7-T1 была значительно меньше, чем в первых 4 дисковых пространствах, а пространство у C6-7 было затронуто значительно меньше, чем в первых 3 пространствах [5].

Также Hakozaki, T (2015) отмечает в исследовании, что промежуток С2-С3 является самым поражаемым промежутком в шейном отделе ПС, что составило 32 % от числа хондродистофичных пород собак (81/253), включая ши-тцу (16/41), что составило 39 % и пекинесы (3/10) 30 %. Однако было выявлено, что каудальные МПД (С5-С6 и С6-С7) чаще поражались у йоркширских терьеров 13/24 (54,2 %) и чихуахуа 9/13 (69 %) [3].

Наиболее частым клиническим признаком у собак является боль в шейном отделе ПС [1]. В литературе отмечается, что наиболее поражающимися межпозвоночными дисками являются диски между промежутками С2-С3 и С3-С4 [5], которые чаще других подвержены к образованию грыжевого содержимого в шейном отделе позвоночного столба из-за большей амплитуды движений позвонков. В частности, отдельное исследование показало, что чаще всего подвержены шейным дископатиям порода ши-тцу (32,76 %) и наиболее поражающийся сегмент СМ является промежуток С3-С4 шейного отдела ПС [4]. Улучшение в постоперационный период по рефлексам на грудных конечностях происходило уже на 8 сутки после оперативного вмешательства. ГБЧ (глубокая болевая чувствительность) восстанавливалась на 10-12 сутки после оперативного вмешательства. В послеоперационный период животные носили воротник «Шанца», для ограничения подвижности шейного отдела во избежание повторного рецидива образования ГМПД, прогулки на шлейке для того, чтобы отсутствовала нагрузка на шейные позвонки, а также назначались медикаменты для снижения болевого синдрома в шейном отделе позвоночного столба, такие как Метилпреднизолон в дозировке 0,5-1,0 мг/кг после еды 1 раз в сутки, Онсиор в дозе 1 мг/кг 1 раз в сутки, также после приема еды и Габапентин в дозировке 10 мг/кг 2 раза в сутки. Также проводились реабилитационные мероприятия для улучшения нейронной проводимости – это массаж грудных конечностей, прием нейростимуляторов, таких как Нейромедин в дозировке 5 мг/мл. Диагноз ГМПД был подтвержден интраоперационно у всех собак.

Заключение. Из полученных нами данных можно сделать вывод, что у собак карликовых пород достаточно часто наблюдаются шейные дископатии, за счет большей подвижности шейного отдела позвоночного столба. Изучение материалов позволяет отметить, что выявление инцидентности шейных дископатий может давать выбор между консервативным и хирургическим методом лечения данной патологии. Методика ventralslot является достаточно эффективным методом устранения грыжи межпозвоночного диска и позволяет достигнуть полного восстановления рефлексов у пациента с дополнительным использованием обезболивающих препаратов, а также является операцией выбора при лечении данной патологи.

1408-1411.

Резюме

Статья посвящена определению инцидентности дископатий в шейном отделе позвоночного столба у карликовых пород собак. Дископатии имеют широкое распространение среди всех пород собак. Данная патология распространена на всем протяжении позвоночного столба, но в шейном отделе позвоночного столба она встречается чаще именно у карликовых пород за счет большей амплитуды движения позвонков. Инцидентность позволяет предварительно оценить необходимость применения оперативного вмешательства или же использование консервативного метода лечения. Данная работа основана на исследовании 52 пород собак с дископатиями в шейном отделе позвоночного столба, и, в частности, 21 декоративной породы. В результате оперативного лечения данной патологии применялась методика ventral slot. Данная методика позволяет выполненить оперативный доступ с вентральной стороны позвоночного столба для устранения грыжевого содержимого и обеспечить послеоперационное улучшение.

Список литературы Инцидентность дископатий в шейном отделе позвоночного столба у карликовых пород собак

- Хемиш, Р.Д. Ортопедия собак и кошек / Р.Д. Хемиш, С.Д. Баттервоф. -Москва, 2007. - 261 с.

- Козлов, Н.А. Грыжа диска у собак. Разработка и обоснование методов диагностики и лечения собак с грыжами межпозвонкового диска / Н.А. Козлов. // диссертация.. доктора ветеринарных наук. - Москва, 2013. - 351 с.

- Hakozaki, T. Cervical intervertebral disk herniation in chondrodystrophoid and nonchondrodystrophoid small-breed dogs: 187 cases (1993-2013) / T. Hakozaki, M. Iwata, N. Kanno [et al.] // Journal of the American Veterinary Medical Association. - 2015. - P. 1408-1411.

- In-SeonG JeonG. A retrospective study of canine cervical disk herniation and beneficial effects of rehabilitation therapy after ventral slot decompression / In-SeonG JeonG, Md. Mahbubur Rahman, Gab-Chol Chor [et al.] //Journal of Veterinarni Medicina. - 2019. - P. 251-259.

- Dallman, M.J. Characteristics of Dogs Admitted for Treatment of Cervical Intervertebral Disk Disease: 105 Cases / M.J. Dallman, P. Palettas, M.J. Bojrab //Journal of the American Veterinary Medical Association. - 1992. - P. 2009-2011.

- Jeffery N.D. Intervertebral disk degeneration in dogs: Consequences, Diagnosis, Treatment and Future Directions / N.D. Jeffery, J.M. Levine, N.J. Olby, V.M. Stein // Journal of veterinary internal medicine. - 2013. - P. 1318-1333.

- William R. Widmer. Thrall DE. Veterinary Diagnostic Radiology / R. William, Widmer, DonaldE. Thrall. - 2002. - P. 994.