Индикация продуктов радиолиза в облученном мясе с помощью иммунологической тест-системы на основе малослойных графенов

Автор: Камалова З.Р.

Статья в выпуске: 4 т.260, 2024 года.

Бесплатный доступ

Целью исследования было изучение возможности применения разработанной нами тест-системы на основе малослойных графенов для индикации продуктов радиолиза в облученном мясе, а также сравнение тест-ситемы РГФ с прототипом РНГА. Объектом исследований являлось мясо говядины, облученное дозами 10 и 16 кГр. Показано, что тест-система РГФ также, как и ее прототип РНГА выявляет радиотоксины в исследуемых облученных пробах и обладает большей чувствительностью по сравнению с РНГА.

Индикация, радиолиз, радиотоксины, облученное мясо, тест-система, графен, реакция графеновой флокуляции, антительный эритроцитарный диагностикум, антительный графеновый диагностикум

Короткий адрес: https://sciup.org/142243212

IDR: 142243212 | УДК: 619:615.849:633.1:591.145.2 | DOI: 10.31588/2413_4201_1883_4_260_119

Текст научной статьи Индикация продуктов радиолиза в облученном мясе с помощью иммунологической тест-системы на основе малослойных графенов

Под воздействием ионизирующей радиации происходит изменение атомов и молекул биологической ткани с образованием ионов и возбужденных молекул. Это так называемый процесс радиолиза, т.е. химическое превращение вещества. Вновь образующиеся продукты биологической ткани, которые по химическому составу являются свободными радикалами и окислителями и обладают высокой химической активностью, при дальнейшем связывании с молекулами биологической ткани (белки, ферменты и другие) изменяют биологические процессы в организме. Такие измененные обменные процессы с неактивными ферментными системами, не способствующие росту и делению клеток ткани биологической системы, дают пусковой эффект для образования новых химических соединений – токсинов. Эти токсины, которые в случае воздействия ионизирующей радиации называются радиотоксинами, нарушают жизнедеятельность отдельных систем или организма в целом.

Использование технологий ионизирующего облучения для сельскохозяйственных продуктов животного происхождения применяется с целью увеличить продолжительность их хранения. Ионизирующая обработка пищевых продуктов одобрена в 69 странах. ФАО, ВОЗ и Европейский комитет по безопасности продуктов питания упорядочили процесс радиационного воздействия на продукты, введя нормативные документы и даже прописали максимальную дозу воздействия облучения на продукты, при которой не теряется питательная ценность продукта, а патогенные и условно патогенные микроорганизмы перестают размножаться (10 кГр). Существует утвержденный нормативный документ – Государственный стандарт ГОСТ ISO 14470-2014 «Радиационная обработка пищевых продуктов. Требования к разработке, валидации и повседневному контролю процесса облучения пищевых продуктов ионизирующим излучением». Этот документ одобрен Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации.

Исследование продуктов питания на радиоактивность – важный элемент ветеринарно-санитарной экспертизы. Актуальность исследований объектов ветеринарного надзора сохраняется и по сей день и даже приобретает еще большую необходимость, так как контролирование образования радиоиндуцированных токсических веществ в продуктах и кормах является вопросом контроля оптимальных доз облучения при сохранении пищевой ценности таких объектов [4].

Способы обнаружения радиотоксических веществ в облученных пищевых продуктах и кормах как изобретения описаны в патентах [9, 10].

Однако способы индикации радиотоксинов, описанные в этих патентах, имеют недостатки. В первом патенте «Способ обнаружения радиотоксинов в облученных пищевых продуктах» (2008) эритроциты барана, используемые в качестве иммуносорбента, высокочувствительны к внешней среде (рН, температура, присутствие химических веществ), что приводит к потере активности эритроцитарного диагностикума. А во втором патенте «Способ индикации радиотоксинов в облученных пищевых продуктах и кормах» (2020) предлагается трудоемкий процесс очистки бентонита, в результате которого полученные частицы бентонита мало сорбционно активны, что приводит в конечном итоге к слабой чувствительности диагностикума.

В современном мире разработки из области нанотехнологий являются важной составляющей прогресса в развитии многих сфер человеческой деятельности [1, 2, 3, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17].

Большой практический интерес в качестве сорбента представляет углеродный материал – оксид графена, имеющий уникальное строение, которое способствует сорбционному равновесию благодаря тому, что обе стороны графеновой плоскости могут адсорбировать [14].

Учитывая вышеизложенное, целью нашей работы явилась разработка эффективного, высокочувствительного и быстрого способа обнаружения радиотоксина в продуктах и кормах после лучевой обработки. А также ставилась задача примененить в качестве сорбента наночастичного малослойного графена, синтезированного методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза из биополимеров (глюкоза, крахмал, целлюлоза) (размеры около 10–30 нм) [5], в качестве одного из компонентов в реакции флокуляции.

Материал и методы исследований. Объект исследования – мясо крупного рогатого скота. Облучали его на гамма-установке «Исследователь» в дозах 10 и 16 кГр. Мощность поглощенной дозы при этом составляла 1,75-2,0 Гр/сек. Накопление радиотоксинов хиноидного происхождения проверяли на 1, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 60, 75 и 90 сутки после облучения, применяя АТЭД в реакции непрямой гемагглютинации (РНГА) и АТГД в реакции графеновой флокуляции (РГФ). При конструировании АТГД в качестве иммуносорбента использовали наночастицы малослойного графена, полученные путем самораспространяющегося высоко температурного синтеза из биополимеров (глюкоза, крахмал, целлюлоза). Для получения стандартного антигена-радиотоксина гипериммунизацию кроликов проводили хиноидным радиотоксином (полученным из облученных клубней картофеля), чтобы получить противорадиационный иммуноглобулин [8]. Облучение клубней картофеля проводили на гамма-установке «Исследователь» в дозе 0,8 кГр. Для многократной иммунизации использовали кроликов живой массой 2,0-2,5 кг, которым четырехкратно вводили радиоантиген (радиотоксин), конъюгированный с неполным адъювантом Фрейнда (НАФ) (чтобы антиген стал полноценным) внутримышечно во внутреннюю поверхность бедра с интервалом в 2 недели между введениями. На 8-ой день после последнего введения у животных брали кровь из ушной вены и получали сыворотки. Из полученных сывороток путем высаливания сульфатом аммония выделяли антирадиотоксический иммуноглобулин. Полученную глобулиновую фракцию использовали в качестве сенситина. АТГД изготавливали путём смешивания двойного объема 0,190,20 % суспензии наночастиц графена с гипериммунной противорадиационной сывороткой в соотношении 1:1. Далее в течение 30 минут при 30 °С выдерживали в термостате, затем смеси подвергали центрифугированию при 3000 об/мин в течение 7 мин с последующим 2-кратным отмыванием осадка центрифугированием при 3000 об/мин в течение 10 минут. На последнем этапе изготовления диагностикума разбавляли осадок (ресуспендировали) дистиллированной водой до 0,19-0,20 %-ной концентрации без внесения в иммунохимический комплекс индикаторного компонента (метки) 0,3 %-ной метиленовой сини. Сконструированный таким образом АТГД применяли в реакции графеновой флокуляции. В качестве основных антигенов при проведении реакции использовали: специфический положительный антиген, контрольный отрицательный антиген (экстракт необлученного мяса), гетерологичный антиген (ожоговый).

Постановку РГФ проводили следующим образом. Во все лунки иммунологического планшета вливали по 0,1 см3 дистиллированной воды. Затем в 1 ряд лунок добавляли 0,1 см3 положительного антигена, во 2 ряд -отрицательный, в 3 ряд - гетерологичный антиген. В следующие ряды первых лунок планшета разливали экстракты испытуемых проб облученного и контрольного мяса. Затем двукратно раститровывали содержимое лунок до конца длинного ряда. В заключение во все лунки планшета с антигенами и испытуемыми экстрактами добавляли по

0,025 см3 АТГД. Компоненты перемешивали до получения гомогенной взвеси в лунках и оставляли при комнатной температуре плюс 22 °С на 2-4 часа.

Реакцию учитывали по 4-балльной системе аналогично серологическим тест-системам, общепринятым в иммунологии (например, РНГА, ИФА и др.).

Контроль качества мяса по содержанию радиотоксинов осуществляли по титрам РГФ облученных проб, обеспечивающих оптимальную безопасность облученного мяса.

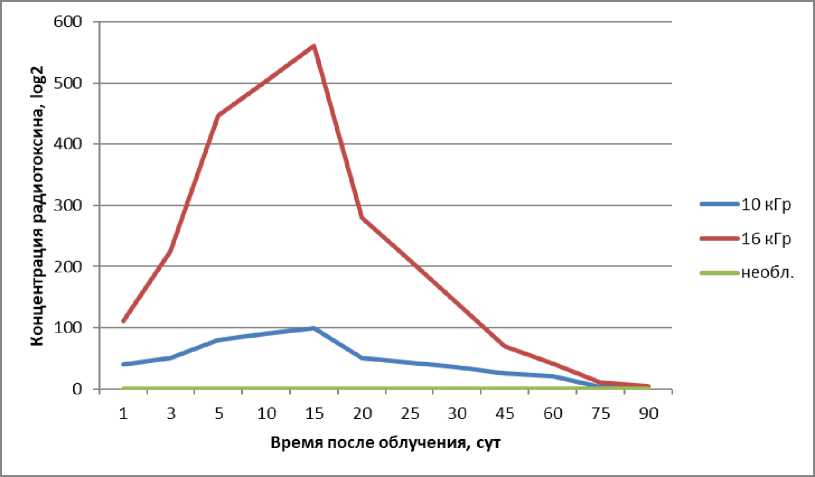

Результат исследований. Результаты исследований показали, что спустя 1 сут после облучения в говядине появлялись радиотоксины в разведении 1:39,9 - 1:111,6, которые имели тенденцию к дальнейшему накоплению в течение первых 5 суток после облучения и достигали максимального уровня в пробах при разведении 1:99,9 -1:561,0 (это пик нарастания РТВ в облученных пробах). В дальнейшем последовало значительное снижение титров до 1:20,4 - 1:42,0 (60-е сут). В последующие сроки исследований (75-90 сут) после облучения титры радиотоксинов резко снижались и на 90 сут обнаруживались в титрах 1:3,2 - 1:4,4 при отрицательных значениях в необлученном мясе (Рисунок 1).

Рисунок 1 - Динамика накопления радиоиндуцированных токсических соединений в облученном мясе с использованием РГФ

Таблица 1 – Сравнительная чувствительность РНГА и РГФ тест-систем при индикации радиотоксинов в облученном мясе

|

Время, прошедшее после облучения, сут. |

Концентрация радиотоксина в облученных объектах, log 2 |

|||

|

РНГА с АТЭД (прототип) |

РГФ с АТГД (нанографен) |

|||

|

10 кГр |

16 кГр |

10 кГр |

16 кГр |

|

|

1 |

1:5,3 |

1:5,3 |

1:39,9 |

1:111,6 |

|

3 |

1:6,7 |

1:10,7 |

1:50,4 |

1:225,0 |

|

5 |

1:10,7 |

1:21,3 |

1:80,4 |

1:447,6 |

|

10 |

1:12,0 |

1:24,0 |

1:90,0 |

1:504,0 |

|

15 |

1:13,3 |

1:26,7 |

1:99,9 |

1:561,0 |

|

20 |

1:6,7 |

1:13,3 |

1:50,4 |

1:279,6 |

|

25 |

1:5,7 |

1:10,0 |

1:42,9 |

1:210,0 |

|

30 |

1:4,7 |

1:6,7 |

1:35,4 |

1:141,0 |

|

45 |

1:3,3 |

1:3,3 |

1:24,9 |

1:69,6 |

|

60 |

1:2,7 |

1:2 |

1:20,4 |

1:42,0 |

|

75 |

- |

- |

1:3,8 |

1:11,0 |

|

90 |

- |

- |

1:3,2 |

1:4,4 |

В то же время была проведена сравнительная серологическая оценка чувствительности АТБД с антительным эритроцитарным диагностикумом в определении концентрации радиоиндуцированных токсических соединений в образцах облученного мяса. Результаты исследований представлены в таблице 1. Из данных таблицы 1 видно, что антительный вариант графенового диагностикума обладает более выраженной специфичностью и активностью в сравнении с антительным вариантом эритроцитарного диагностикума.

Проведенные исследования показали, что диагностикумы АТЭД и АТГД проявляют различную активность, что подтверждается данными таблицы 1. АТЭД определяет радиотоксин в диагностических титрах (3 log2) только после 3-их суток, тогда как АТГД в этот срок выявляет его в высоких концентрациях (5,5-7,5 log2), опережая определение радиотоксина таким образом на 3-4 разведения с помощью АТГД. В срок максимального образования и накопления радиотоксина в облученном мясе (15 сут после облучения) РГФ с нанографеновым диагностикумом также превышает показатели РНГА с эритроцитарным диагностикумом (на 3-5 разведений). На более поздних сроках после облучения АТЭД не выявляет радиотоксин, тогда как АТГД в небольших количествах все еще может его обнаружить.

Заключение. Таким образом, проведенные исследования еще раз подтверждают, что при облучении пищевых продуктов образуются радиотоксические вещества (радиотоксины), образование и накопление которых можно проверить иммунохимическими реакциями (РНГА и РГФ). Количество образующихся при облучении радиотоксинов зависит от дозы облучения и сроков исследования после облучения.

Установили, что новая тест-система РГФ на основе наночастиц малослойного графена обладает большей чувствительностью, чем ее прототип – РНГА.

Список литературы Индикация продуктов радиолиза в облученном мясе с помощью иммунологической тест-системы на основе малослойных графенов

- Анисимов, А. П. Правовое регулирование развития нано-технологий в России и странах Евразийского экономического союза в контексте проблем экологической безопасности / А. П. Анисимов // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2021. – № 2. – С. 58-63.

- Афанасьева, Е. С. Инструментарии перевода отечественной экономики на инновационный путь развития / Е. С. Афанасьева // Формирование и развитие системы управления инновационной деятельностью региона. – 2021. – С. 67-86.

- Бережная, И. Н. Философия трансгуманизма в свете нового опыта и возможностей научно-технического прогресса XXI века / И. Н. Бережная, А. А. Губченко // Экономика. Общество. Человек. – 2021. – С. 260-265.

- Вафин, Ф.Р. Индикация продуктов радиолиза в облучённом зерне с помощью реакции бентонитовой флокуляции / Ф. Р. Вафин, Р. Р. Гайнуллин, Ф. Х. Калимуллин, Р. В. Нефедова, А. М. Идрисов, Я. М. Курбангалеев, З. Р. Камалова // Ветеринарный врач. – 2021. – № 2. – С. 12-16.

- Возняковский, А. П. Малослойные графеновые структуры как перспективный сорбент микотоксинов / А. П. Возняковский, А. П. Карманов, Л. С. Кочева, А. Ю. Неверовская, А. А. Возняковский, А. В. Канарский, Э. И. Семенов, С. В. Кидалов // Журнал технической физики. – 2022. – Т. 92. – № 7.

- Дудин, М. Н. Шестой большой цикл в развитии мировой экономики: эпоха NBIC-конвергенции в АПК / М. Н. Дудин, А. А. Шутьков, А. Н. Анищенко // Проблемы рыночной экономики. – 2019. – № 3. – С. 74-82.

- Ерохин, А. К. Моральная аргументация рисков использования нанотехнологий в биомедицине / А. К. Ерохин, С. В. Коваленко // Социодинамика. – 2019. – № 10. – С. 44-54.

- Курбангалеев, Я. М. Определение радиотоксинов в продуктах, подвергнутых радиационной технологии / Я. М. Курбангалеев, Н. М. Василевский, К. Н. Вагин // Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 80-летнему юбилею Уральского ГАУ «От инерции к развитию: научно-инновационное обеспечение сельского хозяйства». – Екатеринбург. – 2020. – Т. 3 (4). – С. 51.

- Патент RU 2 324 176 С1 Способ обнаружения радиотоксинов в облученных пищевых продуктах / А. В. Иванов, Р. Н. Низамов, Г. В. Конюхов, Я. М. Курбангалеев, Р. Р. Гайнуллин. Заявка 2006136966/13, 10.10.2006 Опубл. 10.05.2008 – Бюл. № 13.

- Патент RU 2 715 900 С1 Способ индикации радиотоксинов в облученных пищевых продуктах и кормах / Р. Н. Низамов, Р. В. Нефедова, Г. В. Конюхов, Я. М. Курбангалеев [и др.] // Заявка 2019118146, 11.06.2019 Опубл. 04.03.2020. – Бюл. №7.

- Тимошенко, Г. А. Инновационные технологии в развитии экономики и перспективы значения человечества / Г. А. Тимошенко // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2021. – № 1-4. – С. 225-229.

- Челак, С. В. Инновационная политика развития нанотехнологий и риски, присущие этой сфере деятельности / С. В. Челак // Развитие современной науки и образования: актуальные вопросы, достижения и инновации. – 2023. – С. 46-49.

- He, R. Recent advances of nanotechnology application in autoimmune diseases–A bibliometric analysis / R. He, Li Li, T. Zhang, X. Ding [et al.] // Nano Today. – 2023. – Т. 48. – P. 101694 https://doi.org/10.1016/j.nantod.2022.101694.

- Melezhik, A.V. Synthesis of carbon materials with abnormally high specific surface area / A. V. Melezhik, G. V. Smolsky, A. D. Zelenin, E. A. Neskoromnaya [et al.] // Adv. Mater. Technol. – 2019. – № 2 (14). – P. 19-24. – DOI: 10.17277/amt.2019.02.pp.019-024.

- Moradpoor, H. An overview of recent progress in dental applications of zinc oxide nanoparticles / H. Moradpoor, M. Safaei, H. R. Mozaffari, R. Sharifi [et al.] // RSC advances. – 2021. – Т. 11. – №. 34. – P. 21189-21206.

- Singh, H. Recent advances in the applications of nano-agrochemicals for sustainable agricultural development / H. Singh, A. Sharma, S. K. Bhardwaj, S. K. Arya [et al.] // Environmental Science: Processes & Impacts. – 2021. – Т. 23. – №. 2. – С. 213-239.

- Wang, X. Advances of Nanotechnology Toward Vaccine Development Against Animal Infectious Diseases / X. Wang, X. Gao, L. Wang, J. Lin, Y. Liu // Advanced Functional Materials. – 2023. – P. 2305061.