Индикаторы инновационной деятельности в экономике

Автор: Кирильчук Светлана Петровна, Наливайченко Екатерина Владимировна

Журнал: Сервис в России и за рубежом @service-rusjournal

Рубрика: Теоретические аспекты экономики и туризма

Статья в выпуске: 5 (87), 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье исследованы современные проблемы спектра индикаторов инновационной деятельности в экономике, как одного из наиболее востребованных направлений идентификации сравнительного развития экономик, в т.ч. экономики Российской Федерации и других стран мира, с целью разработки комплексных предложений по вырабатыванию элементов стратегической национальной инновационной политики, постановки задач государственно-частного партнёрства в сфере управления бизнес-инновациями. Объектом исследования является процесс формирования современных индикаторов инновационной деятельности. Предметом исследования являются теоретико-методологические и практические основы обеспечения развития спектра индикаторов инновационной деятельности в экономике. Согласно нашему анализу, основными факторами, сдерживающими инновационную деятельность компаний России (в целом по всем предприятиям без деления на группы) в 2016 году, по оценкам руководителей предприятий, были такие: отсутствие собственных средств, неплатежеспособность заказчиков, а также – неблагоприятные условия инвестирования и кредитования. Эти же факторы играли основную роль в сдерживании инновационной деятельности предприятий России и в 2017-2019 гг. Используя научные методы сравнения и обобщения при рассмотрении характеристики предприятий, реализующих инновации в Европе, США и Японии, мы выявили, что полную картину уровня инновационной деятельности в стране нельзя составить, рассматривая исключительно такие показатели, как количество выданных патентов или опубликованных статей, так как развитие инноваций определяется множеством факторов. Степень важности тех или иных из них зависит от архетипа отрасли. К примеру, успешность научных инноваций во многом определяется уровнем затрат на НИОКР, в то время как для потребительских инноваций значительно важнее наличие объемных потребительских рынков или скорость внедрения и распространения инноваций. По-нашему мнению, важное направление дальнейшего практического развития спектра индикаторов инновационной деятельности предприятий в экономике — модификация подхода к управлению инновациями, предполагающая внедрение портфельного управления инновационными проектами и исследованиями с учетом развития приоритетных направлений, для чего и необходимо развитие новых вышеуказанных компетенций.

Инновационные системы, инновации, инновационная деятельность, индикаторы, инновационные продукты, инновационные компании, инновационная активность, управление инновациями

Короткий адрес: https://sciup.org/140244472

IDR: 140244472 | УДК: 330.341:001.891(083.041) | DOI: 10.24411/1995-042X-2019-10501

Текст научной статьи Индикаторы инновационной деятельности в экономике

Актуальность исследования. На рубеже 90-х гг. все сильнее стала ощущаться потребность в более глубоком понимании сущности, закономерностей и специфики инновационных систем. Нельзя сказать, что эти проблемы были обделены вниманием экономистов ранее. Еще в начале ХХ в. Й. Шумпетер и ряд других ученых занимались в данной сфере деятельности. Их работы позволили очертить закономерности технологической эволюции и роль инноваций на различных этапах досрочного развития науки и технологий, обосновать идею о взаимодействии и взаимозависимости технологических сдвигов и институциональных изменений, взаимовлиянии технологической и социально-экономической эволюции, подробно проанализировать подходы к классификации инноваций.

В то же время, в теории инноваций остается еще много "белых пятен", затрудняющих оценку инновационной деятельности, ее влияние на экономическое развитие, конкурентоспособность корпораций и стран, а также регулирование этой сферы на национальном и межправительственном уровнях. К числу таких "белых пятен" относятся индикаторы инновационной деятельности. Используемые статистические показатели не в полной мере отражают потоки нововведений в инновационной сфере, их использование различными субъектами инновационной деятельности, влияние инновационной активности на конкурентоспособность и эффективность производства, особенно в цифровой экономике. Опрос, проведенный McKinsey, показал, что 63% руководителей считают, что в ближайшие пять лет крупным работодателям придется пере- обучить или заменить более четверти сотрудников.

Объектом исследования данной статьи является процесс формирования современных индикаторов инновационной деятельности. Предметом исследования являются теоретико-методологические и практические основы обеспечения развития спектра индикаторов инновационной деятельности в экономике. Цель исследования: разработка комплексных мер по развитию спектра индикаторов инновационной деятельности в экономике, постановка задач государственно-частного партнёрства в сфере управления инновационной деятельностью в экономике.

Методы исследования. Теоретической и методологической основой исследования являются концептуальные положения экономической теории государственного регулирования, в частности, в сфере управления инновациями, законы диалектической логики, научные методы исследования: историкологический, системно-функциональный, ста-тистическо-аналитический, экономикоматематический (прогнозный).

Информационная база исследования. Основы развития инновационной деятельности были широко изучены в трудах таких российских авторов, как Н. Городникова, Л. Го-хберг, К. Дитковский, С. Алябьев, Д. Голощапов, В. Клинцов; зарубежных учёных – P. Dunnet [6], O. Gassmann, K. Frankenberger, R. Sauer [12], B. Bökenförde [5], J. Sprink [13]; крымских ученых – Г. Андрощук [1], И. Артюхова, Е. Наливайченко [3], Г. Ольховая, В. Реутов, Е. Стаценко и других.

Постановка проблемы. Инновации необходимы для развития экономики любого государства. По результатам исследований CB Insights, 85% управленцев в мире считают, что инновации играют важную роль в их бизнесе1. При этом 41% руководителей утверждают, что их бизнес подвержен существенному риску, связанному с возможными радикальными инновациями в отрасли. Сегодня инновации нужны не только чтобы ускорять темпы роста компаний или уйти в отрыв от конкурентов, но и для своевременной защиты от подрыва позиций в отрасли в случае внедрения другими прорывных инноваций, которые нередко делают целые сектора экономически нецелесообразными (к примеру, появление Alibaba в сфере интернет-коммерции). При этом, согласно опросу руководителей, в среднем компании инвестируют 78% своего инновационного бюджета в постепенное улучшение существующего продукта, проводя только незначительные (инкрементальные) инновации.

Динамика инновационной деятельности находит отражение в ускорении роста компаний и завоевания рынка новыми продуктами: количество компаний, оценка стоимости которых достигает 1 млрд долл. США, увеличивается с каждым годом. Доля технологических компаний в прибыли топ-500 американских корпораций за 20 лет выросла с 9% в 1997 до 17% в 2017 году2.

Инновации в России — неисчерпаемый источник роста трендами: автоматизацией, ростом использования углубленной аналитики и цифровых платформ, позволяющих работать удаленно. Несмотря на это, ожидается рост дефицита высококвалифицированных кадров и переизбыток низко и среднеквалифицированной рабочей силы, что требует переобучения значительного количества людей: новые технологии будут создавать спрос на новые профессии и высокоинтеллектуальный труд.

Для понимания роли и масштаба происходящих инноваций необходимо обратить внимание на ключевые тренды индикаторов инновационного развития, которые обуславливают тектонические изменения в нашей повседневной и профессиональной жизни. Темпы изменений позволяют предположить, что в будущем структура экономики будет динамично меняться: инновационные компании преобразуют целые отрасли и весь экономический ландшафт.

Эти части общей проблемы, не были решены ранее. Предложим и обоснуем возможные пути их решения. Рассмотрим сравнения показателей инновационной деятельности некоторых мировых экономик.

1. Показатели инновационной деятельности ОЭСР

Многие из инновационных факторов влияют напрямую на экономический рост и ВВП стран (так, основные факторы ВВП в классической экономической модели Кобба-Дугласа — это труд (labor), капитал (capital) и технология/производительность (total factor productivity).

Изменение демографии и рынка труда (фактор труда) представляет собой как вызов, так и дополнительный драйвер инноваций. Мы наблюдаем старение населения и снижение относительной численности работающих. Соотношение между численностью нетрудоспособного населения (пожилые люди и дети) и населения в трудоспособном возрасте в Восточной Азии вырастет с 52% в 2015 г. до 64% в 2030 г., а в Европе — с 63% до 78% . Отчасти этот тренд компенсируется урбанизацией — все больше человеческого капитала концентрируется в крупных экономических, научных и промышленных центрах, а также технологическими инновациями: по расчётам MCKINSEY 17% совокупной прибыли топ-500 американских корпораций приходится на долю технологических компаний. Новые технологии будут создавать спрос на новые профессии и навыки3.

Так, в странах Западной Европы и США к 2030 г. автоматизация и внедрение технологий искусственного интеллекта приведет к росту спроса на технологические навыки на 55% и дальнейшему снижению потребности в работниках, занятых физическим трудом [9].

В настоящее время ОЭСР (Организацией экономического сотрудничества и развития) используются четыре группы показателей, описывающих различные аспекты инновационной деятельности. К ним относятся: 1) статистические показатели развития сферы исследований и разработок (И и Р), или статистика науки (затраты на исследования и разработки, численность научно-технического потенциала и т.д.); 2) патентная статистика (динамика выдачи охранных документов на объекты интеллектуальной собственности); 3) библиометрические данные о научных публикациях и цитируемости; 4) статистика технологического обмена (баланс платежей, характеризующий международный трансфер технологий).

Ограниченность показателей этой информационной базы вполне очевидна. Статистика науки отражает лишь первую стадию инновационного цикла – процесс производства новых знаний. Используемая патентная статистика ориентирована так же на первый этап инновационного цикла. Она характеризует очень узкую область инновационной деятельности и обладает рядом недостатков: многие продуктивные инновации не патентуются из-за быстрого устаревания технического решения, лежащего в их основе; на многие процесс-инновации патенты не оформляются из-за соображений секретности, желания сохранить ноу-хау, т.к. в патенте раскрывается слишком много информации. Библиометри-ческие данные в определенной степени отражают "интенсивность и продуктивность" фун- даментальных исследований. Использование же прикладной и внутрифирменной наукой результатов фундаментальных исследований не поддается никаким измерениям и оценкам в рамках существующей системы расчета биб-лиометрических индикаторов. Показатели технологического баланса платежей характеризуют лишь потоки капитала и технологий в овеществленной и неовеществленной формах, но не дают возможности оценить их влияние на технологическую эволюцию в стране и существующий климат, а также на экономическую и технологическую безопасность. Практически основным индикатором "интенсивности" инновационных процессов длительное время служат показатели статистики науки.

Проблема поиска индикаторов инновационной деятельности в настоящее время приобрела всеобщий характер и относится не только к инновационной деятельности, но и к экономике, экологии, социальной сфере. В ОЭСР была создана рабочая группа по разработке индикаторов инновационной деятельности промышленных предприятий. В 1992 г. вышло Руководство по сбору и интерпретации показателей технологических инноваций, известное как "Oslo Manual". В нем сделан упор на исследование инновационных процессов на уровне промышленных предприятий, даны основные определения, используемые в этой области, обозначены подходы к формированию системы показателей для характеристики инновационной рекомендации по обработке и интерпретации информации.

Эта методика рекомендована в качестве руководства по сбору данных в области технологических инноваций. После проведения первого круга обследований в странах-членах ОЭСР методика в течение трех лет была подвергнута дополнительному анализу, частично пересмотрена и получила дальнейшее развитие с учетом приобретенного опыта.

В течение ряда лет исследования и разработки (И и Р) рассматривались как ключевой фактор технологического развития. Это

-----------------------------------------------------1 9

привело к тому, что статистические показатели, характеризующие сферу И и Р, часто использовались в качестве показателей уровня технологического развития отраслей промышленности и целых стран на основе применения так называемого линейного подхода.

Однако, как подчеркивалось в документе ОЭСР "Технология и экономическое развитие – ключевые взаимосвязи", "понимание технологических инноваций за последнее время коренным образом изменилось". В "интерактивных" моделях (в основе которых лежит процесс взаимодействия), значительно отличающихся от более ранних моделей, основанных на линейном подходе, в центр внимания ставится промышленное проектирование, влияние обратных связей между "нисходящими (поступающими из рыночной среды) и "восходящими" (поступающими из рыночной сферы) фазами инновационного процесса, а также многочисленные взаимодействия и обратные связи между такими сферами, как наука, технология и другие виды деятельности, имеющие отношение к инновациям как внутри отдельных фирм, так и на более высоком уровне (например, взаимодействие между фирмами).

В первой половине 1990-х гг. в рамках Европейского Союза было проведено статистическое исследование под названием "Исследование состояния инновационной деятельности в странах – участницах сообщества" (Community Innovation Survey), заключавшееся в сравнительности статистического анализа проблем инновационной деятельности в странах-участницах сообщества. В рамках этого обследования было охвачено свыше 10 тыс. компаний из 13 стран [5; 6].

При сравнении результатов исследования следует иметь в виду, что некоторые страны в нем не участвовали. А страны, принимавшие участие, пользовались не идентичными опросными формами. Еще одной причиной сложности в сопоставимости результатов является то, что пилотный характер этого исследования в некоторых странах не позволил

Отсутствие информации

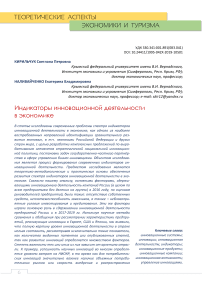

Рис. 1 – Основные факторы, сдерживающие инновационную деятельность в промыш-

ленности Германии, Испании, Италии (% предприятий, которые указали данные факторы) 2

ЖУРНАЛ

собрать исчерпывающие сведения. Поэтому проведенное исследование следует рассматривать как первый шаг к аналогичным исследованиям в будущем. Особый интерес представляют данные относительно сложностей на пути внедрения инноваций.

В соответствии с методикой исследования, все предприятия по своим размерам были разделены на четыре группы:

-

1. До 49 работающих (микропредприятия и низшая группа малых предприятий);

-

2. 50 – 249 работающих;

-

3. 250 – 499 работающих.

Ниже приведены результаты исследования относительно препятствий в инновационном процессе для предприятий первой (малые предприятия) и четвертой (большие предприятия) групп для таких относительно близких к России по некоторым социальногеографическим и экономико-демографическим параметрам таких европейских стран, как Германия, Испания и Италия (рис. 1).

Институт системотехники и инновационных исследований (ICI, г. Карлсруе) – один из 47 институтов, входящих в Франнгоферское общество Германии, в первой половине 2010х гг. провел исследование инновационного климата предприятий.

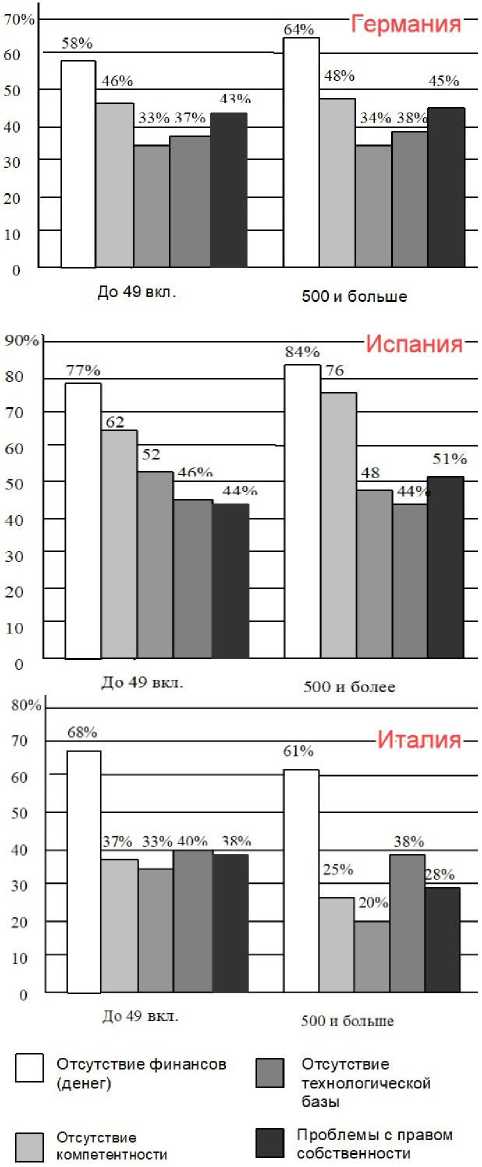

На рис. 2 показаны проблемы инновационного процесса, выявленные при обследовании более 500 предприятий малого и среднего бизнеса Германии (показан процент опрошенных предприятий, столкнувшихся в своей производственной деятельности с отмеченными трудностями). Это одно из последних исследований такой направленности и масштабов в Германии.

Как видно из рис. 2, острые проблемы в инновационной деятельности немецких предприятий малого и среднего бизнеса связаны с отсутствием квалифицированных кадров. На втором месте с довольно заметным отрывом идет отсутствие средств.

Вывод, который непосредственно вытекает из этих обобщений, не новый – в современной рыночной экономической среде все большие требования ставятся к уровню знаний и квалификации работающих, ибо от этого в значительной мере зависит экономический успех.

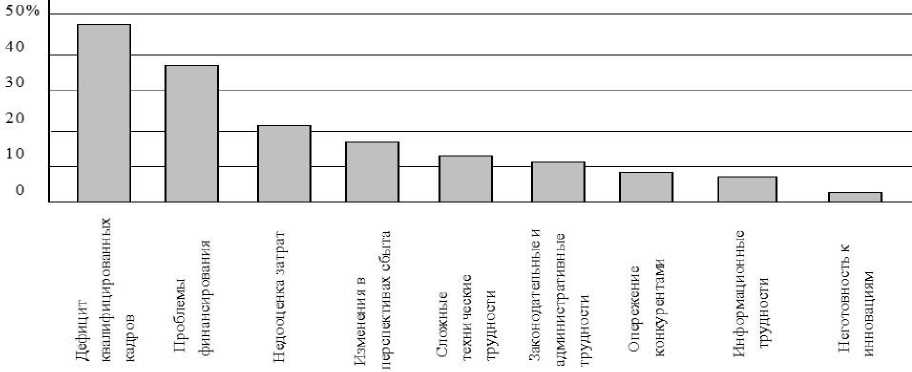

Из обобщённого рис. 3 следует характеристика предприятий, занимающихся инновациями в Европе: для большинства необходимы инвестиционные ресурсы, также внедрение инноваций тормозится неплатежеспособностью заказчиков и наличием неблагоприятных условий инвестирования.

Рис. 2 – Проблемы инновационного процесса, выявленные при обследовании предприятий малого и среднего бизнеса в Германии (% предприятий, которые указали данные факторы) 2

Рис. 3 - Часть инновационных предприятий в странах Европы среди малых и крупных предприятий (% предприятий, которые указали данные факторы) 2

Материалы исследования, проведенного ICI, представляют особый интерес для России, поскольку в его рекомендациях обобщен опыт трансформационных процессов в Восточных землях Германии.

ICI выделяет следующие критерии для оценки достижений в исследовательской и инновационной деятельности:

-

1) уровень стратегического планирования сфер научных исследований с учетом потребностей промышленности и экономики в целом;

-

2) научно-технологическая насыщенность исследовательских работ;

-

3) экономические успехи в решении технологических проблем;

-

4) прибыль, полученная от внедрения результатов исследований;

-

5) наличие квалифицированных трудовых ресурсов и современного технологического оборудования.

ICI отмечает также основные факторы инновационного успеха:

1) стратегическая ориентация инновационной деятельности с учетом перспектив развития рынка и технологической политики;

2) . технологический менеджмент, позволяющий эффективно и гибко управлять развитием технологий;

3) связь разработчиков новых технологий с производством;

4) наукоемкость новых технологий и их связь с исследовательским процессом;

5) коммуникативность и диверсификация технологий;

6) организация и менеджмент персонала, привлеченного к разработке и внедрению инноваций;

7) трудовые ресурсы и человеческий фактор;

8) наличие и использование современного оборудования;

9) достаточное и своевременное финансирование.

2. Инновационная активность США и Японии

Эксперты Европейского экономического сообщества с тревогой отмечают наметившееся в последние годы отставание стран ОЭСР от США и Японии в уровне инновационной активности.

Важнейшими причинами преимущества США и Японии перед странами ОЭСР в инновационной сфере, на наш взгляд, являются:

США:

-

1) активный импорт научных результатов.

-

2) высокая доля ученых и инженеров в активной части населения.

-

3) постоянная координация исследований в гражданской и военной сферах (пример аэронавтики).

-

4) тесное сотрудничество университетов и инновационных компаний.

-

5) хорошо развитая система обеспечения начинающих высокотехнологичных компаний стартовым капиталом.

-

6) культурная традиция, поощряющая рисковые капиталовложения и предпринимательскую инициативу.

-

7) низкая стоимость лицензирования и патентования объектов интеллектуальной собственности. единая система патентования в стране.

-

8) упрощенная процедура регистрации компаний и незначительное количество запретительных ограничений при их создании.

Япония:

-

1) активный импорт научных результатов;

-

2) высокая доля ученых и инженеров в ак-

- тивной части населения;

-

3) постоянная готовность воспринимать новшества, созданные вне компании и вне страны;

-

4) постоянно улучшающееся взаимодействие между подразделениями, ведущими ниокр в компаниях и в университетах;

-

5) стабильные отношения между финансовым сектором и промышленностью, что способствует реализации долгосрочных проектов;

-

6) культурная традиция, поощряющая заимствование чужого опыта и внесение в него улучшающих изменений;

-

7) координация деятельности государственных органов, университетов и компаний;

-

8) постоянная высокая мобильность кадров внутри компаний.

С целью компенсации отставания от США и Японии в инновационной сфере, в странах ОЭСР разработан специальный план действий по поддержке инноваций, предусматривающий работу по следующим направлениям:

Недостаточная поддержка-12%

Дефицит данных – 13%

Конфликт между инновациями и традиционным бизнесом – 18%

Негибкость бизнес-процессов – 19%

Дефицит финансирования – 21%

Отсутствие нужной IT-инфраструктуры – 23%

Организационная модель – 24%

Дефицит ресурсов/специалистов – 25%

Плохое понимание тенденций – 26%

Несоответствующая корпоративная культура – 36%

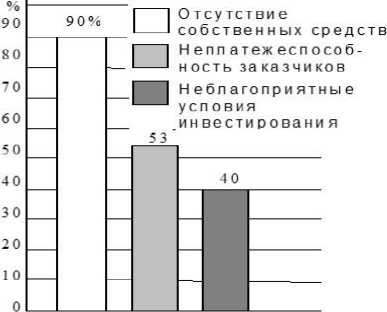

Рис. 4 – Препятствия к реализации потенциала инноваций компаниями России 3

Выбирая направления для развития инноваций, России стоит в первую очередь наращивать компетенции в отраслях, уже сегодня обладающих серьезными конкурентными преимуществами, а также концентрировать усилия на развитии выборочных перспективных направлений, где есть сильный кадровый потенциал для развития отрасли и значимый спрос на инновации со стороны государства. К таким отраслям относятся, например, нефтехимия и медицина. Данный подход соответствует долгосрочному прогнозу развития России, подготовленному Минэкономразвития, в соответствии с которым страна может претендовать на лидиру- ющие позиции в производстве авиакосмической техники, в сфере нанотехнологий, в производстве композитных материалов, в атомной и водородной энергетике, в развитии биомедицинских технологий жизнеобеспечения и защиты человека и животных, в отдельных направлениях рационального природопользования и защиты окружающей среды, а также в ряде других областей [2, 10].

Яркий пример успешной отечественной инновационной компании – «Транзас», один из мировых лидеров в производстве высокотехнологичного оборудования, программного обеспечения и системной интеграции для морского судоходства. На «Транзас» прихо- дится более 35% мирового рынка электроннокартографических и навигационных систем (ЭКНИС), около 25% инсталляций систем управления движением судов (СУДС) и свыше 45% мирового рынка морских тренажеров5.

ЦБ РФ на законодательном и институциональном уровнях также создает почву для развития инноваций и вместе с участниками рынка прорабатывает соответствующие законодательные нормы, что позволит учитывать интересы обеих сторон.

Так, в конце 2016 г. Центральный банк учредил Ассоциацию «ФинТех», в которую вошли крупнейшие финансовые институты страны. Цель ассоциации — усовершенствовать нормы регулирования и выработать эффективные решения по использованию на российском рынке передовых финансовых технологий, таких как открытые сервисные интерфейсы (open banking API), блокчейн и удаленная идентификация6.

Центральный банк ведет активную работу по созданию благоприятной среды для развития цифрового сектора.

В апреле 2018 г. начала действовать «регулятивная песочница» — специальная площадка, с помощью которой участники рынка смогут тестировать новые финансовые технологии и бизнес-модели без риска нарушить законодательство. В рамках реализации «Основных направлений развития финансовых технологий на период 2018–2020 гг.» ЦБ проведет анализ и сформирует рекомендации для участников рынка по внедрению технологий RegTech для повышения эффективности выполнения регуляторных требований и управления рисками, а также подготовит предложения по применению технологий SupTech для более продуктивного выполнения надзорных и регуляторных функций. В рамках той же программы уже разрабатывается прототип маркетплейса, который объ- единит в себе платформы для осуществления финансовых сделок, витрины с информацией о финансовых продуктах и ботов для подбора продуктов потребителям7.

В настоящее время Ассоциация «Фин-Тех» совместно с Центральным банком и банками-участниками работает над созданием системы быстрых платежей, позволяющей осуществлять переводы по таким простым идентификаторам, как номер телефона или адрес электронной почты. В марте 2018 г. прошло успешное тестовое подключение банков-участников к прототипу системы с проведением транзакций, а в январе 2019 г. планируется запустить ее рабочую версию. Также ведется работа над такими элементами финансовой инфраструктуры, как, например, платформа для регистрации финансовых сделок, национальная система платежных карт, система передачи финансовых сообщений, сквозной идентификатор клиента, платформа для облачных сервисов и платформа на основе технологии распределенных реестров. Центральный банк всеми средствами поддерживает развитие инноваций в финансовом секторе России и намерен придерживаться этого курса в будущем. Скорость технологических изменений требует от регулятора большей гибкости, а успех инноваций напрямую зависит от степени сотрудничества ЦБ с участниками рынка. Адекватное регулирование отрасли защитит рынок и компании от угроз, а стабильная обстановка на рынке будет способствовать развитию инноваций.

Как следствие, конкурентоспособность бизнеса все больше зависит от эффекта масштаба. Для ряда предприятий это означает необходимость выхода за пределы домашнего рынка и наращивания объемов производства за счет возможностей экспорта. Компаниям необходимо провести базовые операционные улучшения, в том числе внедрить инструменты и системы бережливого произ-

водства. Следующий этап повышения конкурентоспособности по себестоимости — использование инструментов Индустрии 4.0 для повышения эффективности внутренних процессов (включая предиктивное обслуживание, удаленный мониторинг, автоматизацию интеллектуального и физического труда, планирование спроса, «умное энергопотребление» и прочие меры, обладающие высоким потенциалом снижения затрат)8. Индустрия 4.0 открывает возможности для повышения производительности благодаря целому комплексу рычагов, которые можно использовать не только в производстве, но и на всех этапах цепочки создания стоимости. Своевременное внедрение инструментов Индустрии 4.0 может помочь российским компаниям достичь конкурентоспособности по себестоимости и качеству относительно международных игроков, а оптимизация производственных процессов до уровня эффективности мировых лидеров позволит высвободить ресурсы на развитие НИОКР [4, 7, 8].

Заключение

Новые изобретения и инновации стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Скорость их развития и внедрения продолжает увеличиваться. Скорость и количество происходящих существенных преобразований привели к тому, что неопределенность и волатильность стали нормой. Появляются биз-нес-модели, которые трудно было предсказать всего 20 лет назад. Постановка амбициозных целей и выбор приоритетов по всем ключевым направлениям инноваций (процессные, продуктовые инновации и инновации бизнес-модели) с учетом долгосрочного горизонта — при подготовке стратегии, инвестировании, планировании — залог успеха компаний в современном мире.

Бизнесу критически важно развивать новые компетенции, необходимые для создания и запуска на рынок инновационных продуктов, а также для успешного внедрения новых технологий (портфельное управление, цифровизация, управление инновационным процессом, принципы Agile).

Для реализации инновационной стратегии компаниям следует адаптировать свою операционную модель к изменившимся условиям рынка:

-

- следует обеспечить максимально широкий поиск возможностей для инноваций, в том числе за пределами собственного бизнеса — например, с помощью налаживания партнерских связей с международными компаниями, регулярного обмена передовым опытом, активного использования компетенций всей цепочки создания стоимости — поставщиков компонентов, программного обеспечения, а также заказчиков. Это позволит не только находить и генерировать инновационные идеи, но и вместе с партнерами продвигать их на рынок, например, при тесном сотрудничестве с поставщиками компонентов можно добиться оптимального качества с наименьшими издержками;

-

- очень важно выстроить отлаженный процесс разработки и внедрения инноваций в компании (например, с применением принципа stage-gate), который позволит сокращать цикл проработки инициатив, быстро снижать риски и управлять эффективностью портфеля в целом. Большую роль также играет налаженная система работы с партнерами и внешними контрагентами по всей цепочке создания стоимости;

-

- необходимо обеспечить средства и механизмы управления и принятия решений — быстрого, эффективного, качественного и с минимальными рисками, а также возможность оперативного тестирования концепций в режиме Agile. В числе прочего эти инструменты управления должны обеспечить гибкое управление инвестициями. При этом наиболее важный фактор в реализации инновационной стратегии и построении эффективной операционной модели — создание иннова-

- ционной культуры и обеспечение компании необходимыми компетенциями.

Государство делит с частным сектором финансовую ответственность за успех исследований и стимулирует их развитие, создавая и поддерживая деятельность грантовых фондов, государственных фондов, фондов поддержки инноваций и софинансируя исследования. Оно также стимулирует развитие рынка частного финансирования инноваций (венчурные фонды, бизнес-ангелы). Кроме того, государство финансирует инновационные проекты в сотрудничестве с компаниями из разных отраслей, используя модель государственночастных предприятий и другие формы партнерства государства, бизнеса и общества.

В России государство сыграло существенную роль в формировании системы финансирования инноваций, в том числе рынка венчурного финансирования. Для эффективной работы с инновациями требуется изменить отношение к инвестициям в инновации, а именно повысить толерантность к риску, так как лишь малая часть инновационных проектов заканчивается успехом и гиперприбылью. Существенно упростить процесс привлечения финансирования для развития инноваций может снижение уровня бюрократических препятствий в грантовой политике.

Список литературы Индикаторы инновационной деятельности в экономике

- Андрощук Г.А. Инновационная деятельность предприятий: сравнительный анализ // Вопросы развития Крыма. Научно-практический дискуссионно-аналитический сборник. 2000. Вып. 14. С. 84–91.

- Кирильчук С.П., Наливайченко Е.В., Каминская А.О. Роль цифровой экономики в регулировании национальных приоритетов // Экономическая теория в условиях глобализации экономики: Тезисы докл. и выст. ХI Междунар. науч.-практ. конф. студ. и мол. уч. (13-14.03.2019) / Общ. ред. Л.И. Дмитриченко. Донецк: ДонНУ, 2019. С. 174–179.

- Наливайченко Е.В. Экономические механизмы инновационной деятельности предприятий крымского региона // Развитие инновационных альянсов в экономике Крыма: Монография / Под общ. ред. С.П. Кирильчук. М.: ИНФРА-М, 2018. C. 5–31.

- Семячков К.А. Цифровая экономика и её роль в управлении современными социально-экономическими отношениями // Современные технологии управления. 2017. №8(80). URL: http://sovman.ru/article/8001/ (Дата обращения: 27.02.2018).

- Bökenförde B. Unternehmen-ssanierung. Stuttgart: Schaffer Verlag fur Wirtschaft und Stenern, 2003. 128 p.

- Dunnet P. The Decline of the British Motor Industry (Routledge Revivals): The Effects of Gov-ernment Policy, 1945-79. London: Routledge, 2012. 208 p.

- Eiteman D.K., Stonehill A.I., Moffett M.H. Multinational Business Finance. Boston: Addison-Wesley, 2012. 628 р.

- Irawan T. ICT and Economic Development: Comparing ASEAN Member States // Int Econ Policy. 2014. 11:97–114. DOI: 10.1007/s10368-013-0248-5.

- Kirilchuk S.P., Nalivaychenko E.V. Improvement of the Intellectual Assets Management in the Information Economy // Journal of Applied Economic Sciences. 2016. Vol. XI. Iss. 4(42). Р. 662–671.

- Kirilchuk S.P., Nalivaychenko E.V., Apatova N.V., Skorobogatova T.N., Boychenko O.V. Manag-ing Intellectual Property in Information Economy // Astra Salvensis. 2018. Vol. VI. Sp. Iss. P. 711–721.

- Kirilchuk S.P., Nalivaychenko E.V. The Development of Globality of Innovative Modifications // Journal of Fundamental and Applied Sciences. 2017. Vol9. 1S. P. 1025–1048. DOI: 10.4314/jfas.v9i1s.754.

- Gassmann O., Frankenberger K., Sauer R. Exploring the Field of Business Model Innovation: New Theoretical Perspectives. London: Palgrave Macmillan, 2016. 126 p.

- Sprink J. Der Staat als Sanierer von Grobunternehmen. Stuttgart: Schulz-Kirchner Verlag, 2004. 189 p.