Индивидуализация спортивной подготовки борцов греко-римского стиля на основе метода омегаметрии

Автор: Московченко Ольга Никифоровна, Шумаков Алексей Васильевич

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Теория и методика физического воспитания

Статья в выпуске: 1 (43), 2018 года.

Бесплатный доступ

Проблема и цель. Статья посвящена проблеме инновационных подходов к оптимизации физической нагрузки на основе индивидуальной диагностики адаптивного состояния спортсменов. Цель работы: обоснование метода омегаметрии (омега-потенциала) как экспресс-теста для установления зоны оптимума для каждого спортсмена, в которой он должен работать на тренировке, что составляет основу индивидуализации тренировочного процесса. Методология исследования предусматривает преемственность основных научных положений в области оптимизации тренировочного процесса и в области применения метода омега-потенциала, зарекомендовавшего себя в качестве индикатора диагностики функционального состояния, работоспособности и способности к восстановлению спортсменов. Результаты работы показывают возможности индивидуализации тренировочного процесса для каждого спортсмена за счет установления зоны «оптимума», учитывающей дифференцированный объем и интенсивность тренировочной нагрузки, что особенно значимо на этапе предсоревновательной подготовки. Заключение. В работе отмечается, что метод омегаметрии согласуется с общепринятыми методами спортивного контроля, позволяет своевремен-но корректировать тренировочный процесс борцов греко-римского стиля и, как следствие, подводить спортсмена к пику спортивной формы, достижению высокого соревновательного результата.

Индивидуализация спортивной подготовки, тренировочный процесс, метод "омегаметрии", индивидуально-доминантный уровень омега-потенциала, оценка адаптивного состояния, индивидуализация нормирования физической нагрузки

Короткий адрес: https://sciup.org/144161680

IDR: 144161680 | УДК: 796 | DOI: 10.25146/1995-0861-2018-43-1-46

Текст научной статьи Индивидуализация спортивной подготовки борцов греко-римского стиля на основе метода омегаметрии

DOI:

m

Управление тренировочным процессом оптимальным будет считаться, если цель достигается с наименьшими затратами времени и энергии, т.е. на основе выбора из всех возможных вариантов воздействий таких, которые наиболее эффективно приведут к цели [Московчен-ко, 2012, с. 202–240].

Управление подготовкой высококвалифи-

цированных борцов может быть представле но в виде системы управляющих воздействий направленных непосредственно на «исполни тельный» орган, который осуществляет в дан ном случае изменение состояния системы с уче том особенностей каждого конкретного челове ка [Новиков и др., 1977, с. 6].

Проблема индивидуализации тренировоч ного процесса квалифицированных спортсме

нов является ключевой в теории оптимизации спортивной тренировки. Под индивидуализацией понимается такое построение тренировочного процесса, которое учитывает индивидуальные модельные характеристики [Карелин и др., 2005, с. 134–148; Шумаков, Московченко, 1997, с. 98–117], физиологические, морфологические и психологические особенности спортсмена [Московченко, 2011; 2012], планирование тренировочной работы с учетом функционального состояния организма и психологических особенностей для достижения планируемого спортивного результата [Кузнецов, 2014, с. 82-90; Мо-сковченко и др, 2014, с. 57–62].

Принцип индивидуализации ориентирует на возможно более полное соответствие ее содержания, методов, форм, величины и динамики нагрузки индивидуальным способностям спортсменов [Платонов, 2005, с 382; Ширковец, 2008, 44–46]. Индивидуализация обеспечивает рост суммарных объемов тренировочной работы за счет: доли увеличения специальной подготовки [Туманян, 2000, с. 65-70; Шумаков, Н. Диа-нов, А. Дианов, 1986, 66-68]; дифференцирования нагрузки в зонах относительной мощности [Ширковец и др., 2009, с. 9–12].

Таким образом, существенным компонентом управления тренировочным процессом является постоянная коррекция процесса подготовки спортсменов в зависимости от динамики их индивидуального состояния, которое определяется на основе объективной информации, полученной в ходе педагогического комплексного контроля. Тренировочная нагрузка, воздействуя на организм спортсменов, вызывает различные функциональные, морфологические сдвиги, которые необходимо учитывать при ее всесторонней оценке. Тренировочная нагрузка в каждой тренировке предъявляет высокие требования к адаптационным процессам организма, что обусловливает поиск инновационных методов, позволяющих проводить экспресс-диагностику.

Метод омегаметрии (синонимы: w-потенциал, гальванометрия, квазиустойчивая разница потенциала – КУРП) получил развитие в подтверждение теории Н.П. Бехтеревой о структурно-функциональной организации мозговых систем обеспечения психической и двигательной деятельности на основе изучения сверхмедленных и медленных процессов головного мозга [Илюхина, Хадаева, Никитина, 1986, с. 93–98; Сычев, Щербакова и др., 1988, с. 5–10]. Выявлены некоторые характерные особенности данного метода в обеспечении условнорефлекторной и психической деятельности [Гибадулин, 1982, с. 499–500; Beigelman, Schiosser, 1969, p. 73–80; Manaka, Hori et al., 1977, p. 457–458; Pate, Durstine, 2004, p. 881–883].

Целью настоящей работы является обоснование метода омегаметрии как экспресс-теста для оценки адаптивного состояния и установления зоны оптимума для каждого спортсмена, в которой он должен работать на тренировке, что составляет основу индивидуализации тренировочного процесса.

Материал и методы исследования . В эксперименте приняли участие борцы грекоримского стиля, члены сборной команды страны. Исследования проводились на тренировочном сборе в течение 21 дня, непосредственно перед чемпионатом России. Индивидуализация тренировочного процесса осуществлялась нами с помощью регистрации омега-потенциала (w-потенциал), его динамика отражает адаптационные возможности спортсмена и позволяет оперативно решать вопросы допуска спортсмена к тренировке.

Метод омега-потенциала представляет собой способ измерения разности потенциалов между двумя точками с поверхности головы (vertex) и кисти рук (tenor) по генераторному типу. Измеряемые величины являются результатом энергообмена самого организма и называются биоэлектрической активностью. Уровень w-потенциала при измерении выражается, как напряжение, в милливольтах, предусматривает его дискретную регистрацию и величины как в состоянии оперативного покоя, так и по окончании информационной нагрузки, продолжительность которой не должна превышать 30 с.

Физиологическая адаптация определяется адаптивной регуляцией сердечно-сосудистой и дыхательной систем, гуморальными процессами, функцией надпочечников, обеспечивающих включение и развертывание системных реакций организма, определяемых с помощью сверхмедленных физиологических процессов – дзета-волн, регистрируемых с поверхности головы. Измерение омега-потенциала проводилось по методике, адаптированной к обследованию спортсменов [Московченко, 2004, с. 16; 2011, с. 74; 2012, 56-62; 2014, с. 58-59]. О степени адаптивных функциональных резервов организма и их взаимоотношении судили по временной шкале, предложенной А. Ибераллом и У. Мак-Каллоком, подробно рассмотренной в работах В.А. Илюхиной и О.Н. Московченко.

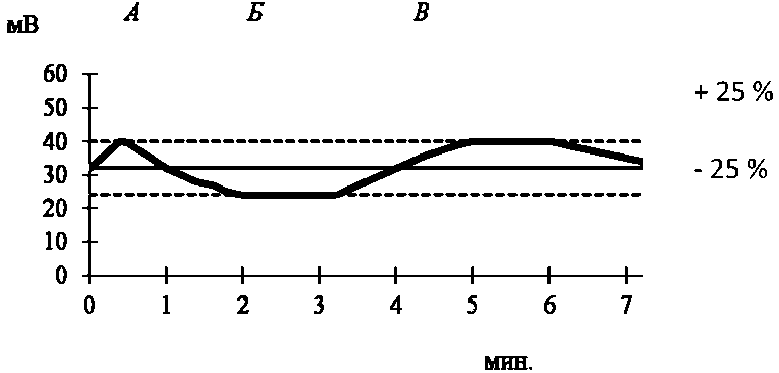

Рис. 1. Оптимальная омегаграмма:

А - хемообменные; Б - нейрогуморальные; В - гормональные функции

Fig 1. Optimal omegagram:

А - hemo-changeable functions, Б - neurohumoral functions, В - hormonal functions

К первому звену адаптации соотнесены хе-мообменные процессы, которые протекают в течение 1,5 мин от окончания информационной нагрузки и связаны с поставкой и потреблением кислорода тканями мозга.

Хемообменные процессы позволяют косвенно судить о функциональном состоянии сердечно-сосудистой, дыхательной, ферментативной и других систем организма и оценивать краткосрочную адаптацию.

Ко второму звену адаптации соотнесены гуморальные процессы, протекающие от 1,5 до 3,5 мин, характеризующие нейрогуморальные

Результаты исследования . Ранее нами [Мо-сковченко, 2004, с. 18–20; Московченко, Шумаков, 2005, с. 58-80] было подтверждено экспериментальными данными теоретическое обоснование, о том, что по характеру межсистемных нейрогу-моральных взаимоотношений по семиминутной омегаграмме можно рассматривать физиологические и психофизиологические механизмы в трех звеньях адаптации. Адаптационные процессы определяются как хемообменные, гуморальные и гормональные и условно нами обозначены как звенья адаптации (рис. 1). Такая кривая условно называется индивидуально-доминантным типом, отражающим индивидуально-личностные особенности человека.

механизмы, обеспечивающие дезинтоксика-ционные процессы в организме, косвенно отражающие функциональное состояние органов, участвующих в гуморальной регуляции (печень, почки, мочевыделительная система, желудочнокишечный тракт), и позволяющих выявить наличие метаболического ацидоза.

К третьему звену адаптации соотнесены гормональные процессы, протекающие от 3,5 до 7 мин, характеризующие нейрогормональные механизмы регуляции функции надпочечников. Оценка работы данного звена имеет большое значение, так как эффективность гормональной

регуляции в значительной мере обеспечивает работу на выносливость и создает предпосылки к долгосрочной адаптации.

При сохранении амплитудно-временных параметров 7-минутной омегаграммы спортсменам показаны любые физические и психические нагрузки, так как они способны реализовать на высоком уровне двигательные действия в любых условиях тренировочного или соревновательного цикла.

Для оперативного управления тренировочными нагрузками у каждого спортсмена определялся индивидуальный доминантный уровень w-потенциала (ДУОП), который являлся контролем о допуске к тренировочной работе. Ежедневно перед тренировкой измеряли исходный уровень w-потенциала, сравнивали с ДУОП, затем после одного приседания регистрировали его динамику в течение 30 с. Движение вектора w-потенциала может быть зарегистрировано в трех направлениях: вверх, вниз, прямо. Зона оптимума составляет ± 25 %. При увеличении в диапазоне менее +25 % от исходного уровня спортсмен к тренировке допускался без ограничений. При уменьшении вектора в зону от -10 до 25 % спортсмен допускался к работе по полной программе, но с ограничением интенсивности. Если вектор уменьшался свыше -25 %, то допуск спортсмена к тренировке проводился только по 7-минутной омегаграмме. Если нарушены нейрогуморальные и гормональные функции, то для спортсмена ограничивался объем нагрузки. В тренировку включались упражнения скоростно-силового характера, на гибкость и восстановление. При длительной работе быстро наступало утомление. Если нарушены хе-мообменные и гуморальные, но сохранены гормональные функции, то планировалась работа на выносливость. Так как работа скоростного характера связана с дополнительными трудностями, тактико-технические действия воспринимались с трудом. И в том и другом случае спортсмену предлагалось после разминки замерить w-потенциал, по его динамике тренер принимал решение: оставить без изменения тренировочную нагрузку или снизить ее интенсивность; уве личить или уменьшить время отдыха; прекратить тренировку для данного спортсмена.

Заключение . Используя данные динамики w-потенциала в процессе тренировочной нагрузки, получили экспресс-оценку состояния механизмов адаптации борцов классического стиля высокой квалификации. На этой основе была проведена коррекция плана подготовки, индивидуализирован тренировочный процесс, установлены зоны оптимума для каждого спортсмена, в которых он работал, не нарушая механизмы адаптивной саморегуляции и тем самым не нанося урон его здоровью.

Выводы . Метод омегаметрии позволяет осуществлять контроль на разных этапах подготовки, определить «цену» индивидуальной адаптации спортсмена и на этой основе проводить коррекцию индивидуальных нагрузок, индивидуализировать тренировочный процесс, а значит, подвести борца к спортивной форме к главному состязанию.

Список литературы Индивидуализация спортивной подготовки борцов греко-римского стиля на основе метода омегаметрии

- Верхошанский Ю.В. Управление ходом тренировочного процесса // Программирование и организация тренировочного процесса. М.: ФиС, 1985. 169 с.

- Гибадулин Т.В. Омега-потенциал в изучении механизмов адаптации организма // Физиология человека. 1982. Т. 8, № 3. С. 498-501.

- Губа В.П., Кузнецов Р.Р. Индивидуализация нормирования тренировочной нагрузки в годичном цикле подготовки юных футболистов // Вестник спортивной науки. 2016. № 6. С. 27-31.

- Илюхина В.А., Хадаева З.А., Никитина Л.И. и др. Сверхмедленные физиологические процессы и межсистемные взаимодействия в организме. Л.: Наука. Ленингр. отд., 1986. 188 с.

- Карелин А.А., Иванюженков Б.В., Нелюбин В.В. Модель высококвалифицированного борца: монография. Новосибирск: Советская Сибирь, 2005. 272 с.