Индивидуально-типологические особенности агрессивных детей 9-10 лет

Автор: Азлецкая Елена Николаевна, Замаева Елизавета Николаевна

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Рубрика: Педагогические науки

Статья в выпуске: 5 (76), 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье отмечается увеличение числа детей, склонных к агрессивным формам поведения. Обосновывается актуальность изучения индивидуально-типологических характеристик агрессивных детей младшего школьного возраста. Выделенные индивидуально-типологические особенности дают возможность приблизиться к пониманию общих закономерностей, на основе которых базируется агрессивность детей 9-10 лет. Практическая значимость работы заключатся в возможности использовать полученные в ходе исследования результаты в деятельности психологических служб образовательных организаций по профилактике и коррекции агрессивности детей младшего школьного возраста.

Агрессивность, агрессивное поведение, профилактика агрессивности, индивидуально-типологические особенности, младший школьный возраст

Короткий адрес: https://sciup.org/148322738

IDR: 148322738 | УДК: 37.015.324

Текст научной статьи Индивидуально-типологические особенности агрессивных детей 9-10 лет

Учителя в школе отмечают, что с каждым годом все больше и больше агрессивных детей. Часто педагоги просто не знают, как справиться с агрессивным поведением детей, чтобы обеспечить эффективность образовательного процесса.

Увеличение числа детей, склонных к агрессивным формам поведения, подчеркивает задачу изучения типичных индивидуально-личностных качеств, вызывающих эти опасные явления. Изучение агрессивности особенно важно в младшем школьном возрасте, когда эта черта находится на стадии своего формирования и когда все еще можно принимать своевременные профилактические меры [29].

Проблеме агрессивности личности в целом и детей в частности посвящено большое количество работ, как в отечественной, так и зарубежной психологии. В отечественной педагогике и психологии проблемой агрессии занимались: Л.И. Божович, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, М.М. Кольцова, Т.А. Комиссаренко, Н.Д. Левитон, В.С. Мухина, С.Я. Рубинштейн и др. [4, 5, 6, 21, 30]. Многоплановое исследование этой проблемы в отечественной психологии нашли отражение в работах таких авторов, как Г.М. Андреева, В.В. Знаков, С.В. Еникополов, Л.П. Колчина, Н.Д. Левитов, О.Ю. Михайлова, А.А. Реан, Е.В. Романин, С.Е. Рощин, Т.Г. Румянцева и мн. др. [1, 29, 31]. Л.И. Божович, М.М. Кольцова, Т.А. Комиссаренко, М.И. Лисина, В.С. Мухина и другие ученые уделяли внимание разработке способов преодоления агрессивности [4, 18, 21].

Агрессивное поведение берет свое начало в раннем и дошкольном детстве [4]. Многие факторы способствуют агрессивности детей, в том числе увеличение числа патологических родов, которые оставляют последствия в виде повреждения головного мозга ребенка [24, 33], особенности психики ребенка и не достаточное внимание семьи и школы к нервно-психическому состоянию детей [15, 18], пропаганда культа насилия средствами массовой информации [11, 19] и др. Таким образом, проявление агрессивности объясняется как биологическими, так и социальными факторами.

Агрессивность также может быть нормальной реакцией человека во время борьбы за выживание [3]. Большинство авторов сходятся во мнении, что поведение агрессивно при наличии двух обязательных условий: когда имеют место губительные для жертвы последствия и когда нарушены социальные нормы поведения. Следовательно, агрессивность можно рассматривать с одной стороны как биологически целесообразную форму поведения, которая способствует выживанию и адаптации, с другой – агрессивность расценивается как поведение, противоречащее позитивной сущности человека.

Анализ литературных источников позволил понять, что поведение в детстве позволяет надежно прогнозировать поведение в зрелом возрасте. Именно поэтому целью нашей работы стало выявление особенностей индивидуальных типологических характеристик агрессивных детей младшего школьного возраста как основы для разработки системы мер профилактики деструктивной агрессивности.

С целью выявления индивидуально-типологических особенностей детей младшего школьного возраста с агрессивным поведением нами было проведено исследование. В исследовании приняли участие 45 обучающихся начальных классов в возрасте 9–10 лет. Из них: 24 мальчика и 21 девочка.

Диагностика агрессивности детей поводилась с помощью опросника Басса-Дарки в модификации Г.В. Резапкиной [35]. С целью выявления особенностей детей младшего школьного возраста нами был использован детский вариант личностного теста Р. Кеттелл, представляющий собой модификацию применительно к детям взрослого варианта 16-факторного личностного теста в адаптации Р.С. Немова [22]. В качестве дополнительных методов исследования личности применились тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен [10]; методика «Неоконченные рассказы» Т.П. Гавриловой (модификацияН.В.Глобы)[8];методика«Q–сортировка»В.Стефансона(адаптациявНИИим.В.М.Бех-терева) [26].

Для статистической обработки полученных результатов использовались описательная статистика и U-критерий Манна-Уитни (для несвязных выборок). Расчеты производились при помощи SPSS Statistics.

Результаты исследования агрессивности свидетельствуют о том, что у детей младшего школьного возраста присутствуют все формы агрессивного поведения с различной степенью выраженности (см. табл. 1).

Таблица 1

Распределение респондентов по уровню проявления различных форм агрессивного поведения

|

Шкалы агрессивного поведения Физическая агрессия |

Распределение показателей по уровням агрессивности |

|||||

|

Низкий |

Средний |

Высокий |

||||

|

Доля |

Количество |

Доля |

Количество |

Доля |

Количество |

|

|

62,22 |

28 |

20,00 |

9 |

17,78 |

8 |

|

|

Косвенная агрессия |

60,00 |

27 |

22,22 |

10 |

17,78 |

8 |

|

Раздражение |

26,67 |

12 |

20,00 |

9 |

53,33 |

24 |

|

Негативизм |

55,56 |

25 |

17,78 |

8 |

26,66 |

12 |

|

Обида |

60,00 |

27 |

26,67 |

12 |

13,33 |

6 |

|

Подозрительность |

37,78 |

17 |

15,56 |

7 |

46,65 |

21 |

|

Вербальная агрессия |

48,89 |

22 |

24,44 |

11 |

26,67 |

12 |

Из табл. 1 следует, что каждому второму респонденту присуща готовность к проявлению негативных чувств – вспыльчивость, грубость и прочее, а также склонность приписывать окружающим людям негативные замыслы, видеть скрытый смысл в их поступках. В литературе раздражительность трактуется как состояние чрезмерного возбуждения, как реакции на неприятность, нетерпимость или гнев [27], а также как склонность несоразмерно реагировать на обыденные раздражители, выражая в словах и поступках недовольство и неприязнь к окружающим [28]. Исследователи полагают, что раздражение по отношению к людям – нормальное явление, когда оно ситуативно и не приводит к более сильным эмоциональным реакциям (аффекту, гневу), принуждению и агрессивным действиям [20]. Известно, что раздражительность возникает, когда что-либо или кто-либо не соответствует ожиданиям человека. По-видимому, дети младшего школьного возраста в силу недостаточной развитости эмоционально-волевой сферы не всегда способны регулировать свое поведение. Считается, что в легкой степени подозрительность – допустимое и даже полезное качество, питающее информацией человека. Однако высокая степень выраженности данного качества может быть связана с заниженной самооценкой либо с негативным опытом в прошлом.

Как следует из табл. 1, почти для двух третей респондентов в меньшей степени характерны проявления чувства вины, физической агрессии и обиды. Более чем для половины респондентов свойственен низкий уровень проявления негативизма. Мы связываем эту тенденцию с тем, что для детей младшего школьного возраста в большей мере характерно убеждение в том, что он не является плохим человеком. Высокая самооценка обеспечивает ребенку самоуважение и хорошее отношение к самому себе. В связи с тем, что развитие личности в младшем школьном возрасте включает не только формирование самооценки и представлений о себе, но и усвоение социальных норм, то использование физической силы против другого лица – сверстника, ими не одобряется. Поскольку обида – это проявление детского эго-состояния [12], мы солидарны с мнением исследователей, утверждающих, что ребенок младшего школьного возраста, эмоционально реагируя на значимые события, совершенствует способность подавлять нежелательные эмоциональные реакции, в том числе и обидчивость [17, 32]. Исходя из понимания детского негативизма Т.П. Клейниковой «как поведения ребенка, при котором он неосознанно пытается противостоять директивным воздействиям» [14, с. 132], полагаем, что у большей части детей младшего школьного возраста 9–10 лет удовлетворена потребность в учете их желаний в самоутверждении, защите своего «Я» от вторжения в границы индивидуальных притязаний.

Исходя из цели нашего исследования, мы разделили выборку респондентов на группы:

-

1. группа неагрессивных – это дети с низким и средним показателем агрессивности из них: мальчиков 18 человек (40,00%), девочек 16 человек (35,56%);

-

2. группа агрессивных – это дети с высоким показателем агрессивности из них: мальчиков 6 человек (13,33%), девочек 5 человек (11,11%);

Показатель агрессивности мы рассчитывали, как сумму показателей физической, косвенной и вербальной агрессии, который имеет в выделенных группах статистическое различие на высоком уровне значимости (ρ≤0,001).

Далее анализ индивидуально-типологических особенностей детей младшего школьного возраста мы проводили и описывали с учетом выделенных нами групп респондентов.

Показатели экстраверсии выше у респондентов группы с неагрессивным поведением, как в целом, так и у респондентов групп, сформированных по половому признаку, чем у респондентов групп с высокой агрессивностью. Причем у неагрессивных девочек этот показатель выше, чем у неагрессивных мальчиков. Аналогичные результаты по показателям «уверенность в себе», «добросовестность», «оптимизм», «самоконтроль» и «невозмутимость». Для расчета статистической значимости различий мы применили U-критерий Манна-Уитни. В табл. 2 представлены коэффициенты асимптотической значимости (2-сторонней) индивидуально-типологических особенностей детей младшего школьного по группам (см. табл. 2 на с. 6).

Таблица 2

Коэффициенты значимости различий показателей личностного теста Р. Кеттелл [22] между группами

|

Группы |

Шкалы, соответствующие основным чертам личности ребенка |

||||||||||

|

Э |

У |

ЭВ |

Н |

Б |

Д |

См |

П |

О |

Сам |

НВ |

|

|

Агрессивные – Неагрессивные |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,44 |

0,00 |

0,13 |

0,24 |

0,16 |

0,00 |

0,00 |

|

Неагрессивные мальчики – Неагрессивные девочки |

0,01 |

0,91 |

0,01 |

0,89 |

0,14 |

0,00 |

0,53 |

0,97 |

0,71 |

0,52 |

0,20 |

|

Неагрессивные мальчики – Агрессивные мальчики |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,19 |

0,00 |

0,35 |

0,92 |

0,00 |

0,00 |

0,07 |

|

Неагрессивные девочки – Агрессивные девочки |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

1,00 |

0,00 |

0,19 |

0,15 |

0,00 |

0,00 |

0,09 |

|

Агрессивные мальчики – Агрессивные девочки |

0,03 |

0,54 |

0,09 |

0,10 |

0,03 |

0,73 |

0,48 |

0,63 |

0,44 |

0,04 |

0,89 |

Примечание: Э – экстраверсия; У – уверенность; ЭВ – эмоциональная возбудимость; Н – независимость; Б – благоразумие; Д – добросовестность; См – смелость; П – практичность; О – оптимизм; Сам – самоконтроль; НВ – невозмутимость.

Из табл. 2 следует, что такие черты личности, как экстраверсия, уверенность, добросовестность, самоконтроль, неагрессивных респондентов значимо выше на уровне ρ≤0,001 по сравнению с показателями этих шкал агрессивных респондентов. У групп неагрессивных респондентов показатели по вышеуказанным шкалам находятся в зоне средневысоких значений, а агрессивных – в зоне низких. В то же время у респондентов с высоким уровнем агрессивности значимо выше (ρ≤0,001) показатели эмоциональной возбудимости, независимости и нервной напряженности по сравнению с показателями по этим же шкалам неагрессивных респондентов. Они находятся в зоне высоких значений, а неагрессивных – в зоне средних.

Следовательно, индивидуально-типологические особенности детей младшего школьного возраста 9–10 лет с высоким уровнем агрессивности заключаются в следующем. Эти дети характеризуются как нетерпеливые, легковозбудимые, реактивные. Для детей с повышенной возбудимостью характерны неустойчивость внимания, повышенная двигательная активность. Они эмоционально остро реагируют на свои неудачи, плохо контролируют свои эмоции и поведение, испытывают психологические и поведенческие трудности в приспособлении к новой обстановке, условиям жизни. Это может быть связано со многими факторами: особенностями темперамента [23], с негативными параметрами эмоционально-волевой регуляции [34], с типом семейного воспитания [7], неудовлетворенными потребностями ребенка [30] и др.

У девочек, не проявляющих агрессивность показатели экстраверсии (ρ≤0,001), эмоциональной возбудимости (ρ≤0,001), добросовестности (ρ≤0,01) значимо выше по сравнению с показателями по этим же шкалам неагрессивных мальчиков и находятся в зоне высоких и средних значений. Следовательно, неагрессивных девочек можно характеризовать как открытых, доброжелательных, общительных, участливых, внимательных к людям, ответственных и исполнительных детей. У неагрессивных мальчиков данные характеристики менее выражены, несмотря на то что они находятся в зоне средних значений. Возможно, это связано с социальными ожиданиями и полоролевыми стереотипами общества в воспитании детей разного пола. Кроме того, экспериментальная психология оперирует большим количеством эмпирических данных о том, что девочки начальной школы превосходят своих сверстников мужского пола в темпах развития, что, возможно сказывается, в том числе, на поведении. Более того имеются данные, подтверждающие, что женский педагогический состав образовательной организации создает для девочек лучшие, чем для мальчиков условия развития [13].

Сравнительный анализ статистической значимости различий показателей личностного типа неагрессивных мальчиков и девочек с агрессивными респондентами того же пола обнаруживает схожий результат. Так, показатель экстраверсии неагрессивных мальчиков и девочек значимо выше на уровне ρ≤0,001 по сравнению с показателем экстраверсии агрессивных сверстников того же пола: мальчиков и девочек. Показатель уверенности неагрессивных мальчиков и девочек так же значимо выше на уровне ρ≤0,001 по сравнению с показателем экстраверсии агрессивных сверстников того же пола: мальчиков и девочек. Показатель добросовестности неагрессивных мальчиков и девочек значимо выше (ρ≤0,001) показателя экстраверсии агрессивных сверстников того же пола: мальчиков и девочек. Аналогично показатели шкал «добросовестность» и «самоконтроль» значимо выше (ρ≤0,001) по сравнению с теми же показателями агрессивных сверстников того же пола: у мальчиков и у девочек. При этом показатели шкал «эмоциональная возбудимость», «независимость» значимо ниже (ρ≤0,001) у неагрессивных респондентов, чем у агрессивных.

Следовательно, агрессивным детям младшего школьного возраста 9–10 лет, независимо от половой принадлежности, характерны с одной стороны такие личностные черты, как невыдержанность, неумение контролировать свое поведение, стремление доминировать над окружающими людьми, а с другой – сниженный уровень ответственности, ранимость и равнодушие к окружающим. Мы полагаем, что наблюдается тенденция к амбивалентности личностных черт, развитие которой может привести к формированию внутриличностного конфликта. Что, в свою очередь, может только усиливать агрессивность и, прежде всего, аутоагрессию.

У агрессивных девочек на уровне низкой статистической значимости (ρ≤0,05) выше показатели экстраверсии, благоразумия и самоконтроля, чем у агрессивных мальчиков. Однако показатели умения контролировать свое поведение, как у агрессивных девочек, так и у агрессивных мальчиков, находятся в зоне низких значений, а показатели беспечности, склонности к риску – в зоне средних.

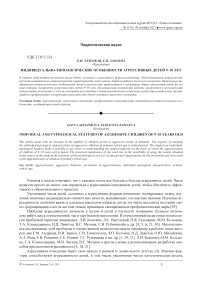

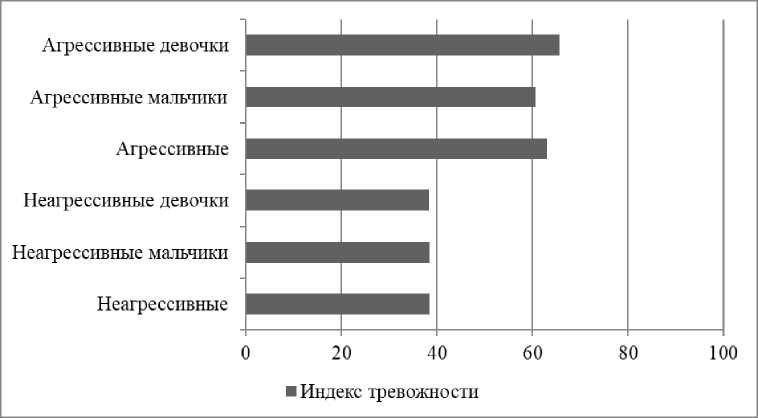

На рис. 1 отображены средние значения индекса тревожности по группам детей младшего школьного возраста, полученные при помощи теста тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен [10], а на рис. 2 – средние значения показателя эмпатии выявленные при помощи методики «Неоконченные рассказы» Т.П. Гавриловой [8] (см. рис. 1 и рис. 2).

Рис. 1. Показатели средних значений теста тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен [10] по группам

Рис. 2. Показатели средних значений методики «Неоконченные рассказы» Т.П. Гавриловой [8] по группам

Как видно из рис. 1, средние значения индекса тревожности респондентов в группах неагрессивных ниже, чем агрессивных и примерно равны: в группе неагрессивных в целом 38,45%, в группе неагрессивных мальчиков – 38,49%, девочек – 38,39%. В связи с тем, что значения индекса тревожности детей в группах неагрессивных респондентов находятся в пределах от 20 % до 50 %, то они находятся в зоне среднего уровня тревожности, статистически значимо не различаются (ρ>0,05) (см. табл. 3).

Таблица 3

Коэффициенты значимости различий показателей теста тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен [10] и методики «Неоконченные рассказы» Т.П. Гавриловой [8] между группами

|

Группы |

Индекс тревожности |

Эмпатия |

|

Агрессивные – Неагрессивные |

0,00 |

0,00 |

|

Неагрессивные мальчики – Неагрессивные девочки |

0,77 |

0,93 |

|

Неагрессивные мальчики – Агрессивные мальчики |

0,02 |

0,00 |

|

Неагрессивные девочки – Агрессивные девочки |

0,00 |

0,00 |

|

Агрессивные мальчики – Агрессивные девочки |

0,25 |

0,41 |

Анализ рис. 1 и 2, табл. 3 показал, что имеются значимые различия индекса тревожности и эмпатии между показателями групп агрессивных и неагрессивных респондентов (ρ≤0,01); значимые различия индекса тревожности между агрессивными и неагрессивными мальчиками (ρ≤0,05) и эмпатии между агрессивными и неагрессивными мальчиками (ρ≤0,01); индекса тревожности и эмпатии между агрессивными девочками и неагрессивными девочками на уровне ρ≤0,01.

Следовательно, для агрессивных детей младшего школьного возраста присущ высокий уровень тревожности (более 50%) и низкий уровень эмпатии (менее 3 баллов) как в целом, так и в группах по половой принадлежности. Заметим, что ряд авторов утверждает, что следствием деструктивного поведения является именно повышенный уровень тревожности детей младшего школьного возраста [9, 25]. Кроме того, если учесть, что, по мнению многих авторов, изучающих эмпатию, ее составляющими являются различные компоненты: когнитивный (понимание состояния другого), эмоциональный (сопереживание и сочувствие), поведенческий (помощь и поддержка другого) [36], то эмпатия может предотвратить агрессивное поведение. А.Г. Басова пишет: «Первый механизм относится к когнитивному компоненту эмпатии и действует через способность индивида к принятию роли. Чем в большей степени человек способен понять позицию другого, тем агрессивное поведение менее вероятно. … Второй механизм связан с эмоциональным компонентом эмпатии, через который агрессор может испытывать боль жертвы, и этим будет ингибироваться его собственное агрессивное поведение во избежание эмоционального стресса, вызванного ситуацией или для уменьшения страдания жертвы» [2, с. 257]. Таким образом, полученный результат закономерен.

В группе агрессивных респондентов значимые различия между мальчиками и девочками не выявлены (ρ>0,05).

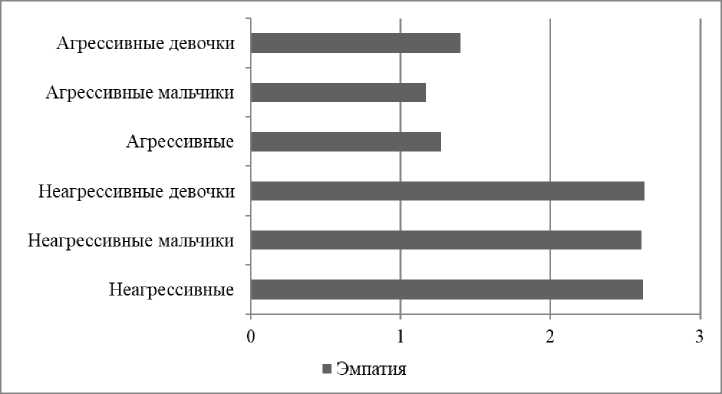

На рис. 3 отображены средние значения основных тенденций поведения респондентов полученные при помощи методики «Q – сортировка» В. Стефансона [26] (см. рис. 3).

Рис. 3. Показатели средних значений методики «Q – сортировка» В. Стефансона [26] по группам

На рис. 3 видно, что в группах неагрессивных респондентов преобладают следующие тенденции поведения: зависимость (k>10), общительность (k>10), избегание «борьбы» (k>10), где k – коэффициент доминирующей тенденции. В группах агрессивных детей младшего школьного возраста преобладают следующие тенденции поведения: зависимость (k>10), общительность (k>10), принятие «борьбы» (k˂10).

В табл. 4 представлены коэффициенты асимптотической значимости (2-сторонней) различий доминирующих тенденций в межличностном поведении детей младшего школьного возраста между группами.

Таблица 4

Коэффициенты значимости различий показателей методики «Q – сортировка» В. Стефансона [26] между группами

|

Группы |

Дихотомические пары основных тенденций поведения человека в группе |

||

|

Зависимость – Независимость |

Общительность – Необщительность |

Принятие «борьбы» – Избегание «борьбы» |

|

|

Агрессивные – Неагрессивные |

0,05 |

0,37 |

0,00 |

|

Неагрессивные мальчики – Неагрессивные девочки |

0,40 |

0,22 |

0,70 |

|

Группы |

Дихотомические пары основных тенденций поведения человека в группе |

||

|

Зависимость – Независимость |

Общительность – Необщительность |

Принятие «борьбы» – Избегание «борьбы» |

|

|

Неагрессивные мальчики – Агрессивные мальчики |

0,34 |

0,59 |

0,01 |

|

Неагрессивные девочки – Агрессивные девочки |

0,08 |

0,48 |

0,00 |

|

Агрессивные мальчики – Агрессивные девочки |

0,50 |

0,93 |

0,36 |

Из табл. 4 следует, что между показателями доминирующих тенденций в межличностном поведении агрессивных и неагрессивных респондентов существуют статистически значимые различия в дихотомических парах «Зависимость – Независимость» (ρ≤0,05) и «Принятие “борьбы” – Избегание “борьбыˮ» (ρ≤0,001). Между показателями доминирующих тенденций в межличностном поведении агрессивных и неагрессивных респондентов мужского пола существуют статистически значимые различия в дихотомической паре «Принятие «борьбы» – Избегание “борьбыˮ» (ρ≤0,01). Между показателями доминирующих тенденций в межличностном поведении агрессивных и неагрессивных респондентов женского пола существуют статистически значимые различия в дихотомической паре «Принятие “борьбы” – Избегание “борьбыˮ» (ρ≤0,001). Между показателями доминирующих тенденций в межличностном поведении неагрессивных и агрессивных респондентов мужского и женского пола значимых различий не выявлено (ρ>0,05).

Следовательно, в целом для агрессивных детей младшего школьного возраста характерно межличностное взаимодействие, сопряженное с принятием «борьбы», в отличие от неагрессивных сверстников. Таким образом, для них свойственно активное стремление участвовать в групповой жизни, добиваться более высокого статуса в системе межличностных взаимоотношений. Однако такое поведение, скорее всего, внешнее, скрывающее истинное лицо ребенка, т. к. показатели доминирующей тенденции в межличностном поведении менее 20 баллов.

Анализ проведенного нами исследования позволяет выделить индивидуально-типологические особенности агрессивных детей младшего школьного возраста 9–10 лет:

-

1. низкий уровень экстраверсии, который проявляется в замкнутости, недоверчивости, обособленности, равнодушии к окружающим, обидчивости, неспособности скрывать свои отрицательные эмоции и строить взаимоотношения с окружающими людьми на положительной основе;

-

2. низкий уровень уверенности в себе, проявляющийся в ранимости, острой реакцией на неудачи, низком контроле эмоций, психологических и поведенческих трудностях в приспособлении к новой обстановке;

-

3. низкий уровень добросовестности, который проявляется в безответственности;

-

4. низкий уровень самоконтроля, который проявляется в неумении контролировать свое поведение;

-

5. низкий уровень эмпатии, который проявляется в дисбалансе межличностных отношений, определении социальной приемлемости поведения;

-

6. высокий уровень эмоциональной возбудимости, который приводит к повышенной нервной напряженности, неустойчивости внимания, повышенной двигательной активности;

-

7. высокий уровень независимости связан с проявлением беспечности и склонности к риску;

-

8. высокий уровень тревожности, проявляющийся в раздражительности, ожидании худшего;

-

9. межличностные отношения имеют тенденцию внешнего характера к принятию «борьбы», т. е. к активной демонстрации стремления участвовать в групповой жизни, добиваться более высокого статуса в системе межличностных взаимоотношений.

Разумеется, описанный выше тип не является исчерпывающим по индивидуальным особенностям детей младшего школьного возраста 9–10 лет с проявлением агрессивности. В то же время его выде- ление приближает нас к пониманию общих закономерностей, на основе которых базируется агрессивность детей данного возраста.

Анализ научных источников и наш практический опыт показывает, что агрессивные действия могут быть направлены в социально приемлемые рамки с помощью положительного подкрепления неагрессивного поведения, ориентации ребенка на позитивную модель поведения, изменение условий, способствующих проявлению агрессии. Дальнейшую перспективу исследования мы видим в разработке системы профилактики деструктивного поведения на основе полученных данных исследования.

Список литературы Индивидуально-типологические особенности агрессивных детей 9-10 лет

- Андреева Г.М., Богомолова Н.Н., Петровская Л.А. Зарубежная социальная психология XX столетия: Теоретические подходы. М.: Аспект-Пресс, 2001.

- Басова А.Г. Теоретические аспекты взаимосвязи эмпатии и агрессии // Молодой ученый. 2012. № 8(43). С. 256–258. [Электронный ресурс]. URL: https://moluch.ru/archive/43/5272/ (дата обращения: 28.05.2020).

- Берковиц Л. Агрессия: причины, последствия и контроль: Секреты причин насилия, мотивов убийств, гнева, враждебности, ненависти, разрушения, предрасположенности личности к насилию. СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК; М.: Нева, 2001.

- Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М. [и др.]: Питер, 2008.

- Выготский Л.С. Психология. М.: Эксмо-Пресс: Апрель Пресс, 2000.

- Гальперин П.Я. К вопросу об инстинктах у человека // Вопросы психологии. 1976. № 1. С. 28–38.

- Гасанова Г.А. Влияние типа семейного воспитания на развитие эмоциональных нарушений у детей младшего школьного возраста // Вестник Дагестанского государственного университета. Сер. 2. Гуманитарные науки. 2017. Т. 32. № 4. С. 67–73.

- Глоба Н.В. К проблеме методов исследования эмпатии у детей младшего школьного возраста // Вестник РГГУ. Сер.: Психология. Педагогика. Образование. 2008. № 3. С. 155–172.

- Гуров В.А. Тревожность и здоровье младших школьников // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2009. № 4(82). С. 56–60.

- Диагностика эмоционально-нравственного развития / сост. и ред. И.Б. Дерманова. СПб.: Речь, 2002.

- Зиганшина А.Ф. Влияние мультфильмов на повышение уровня агрессивности и изменение эмоционального состояния у детей младшего школьного возраста // Всероссийский журнал научных публикаций. 2012. № 2(12). С. 52.

- Изард К.Э. Психология эмоций / пер. с англ. В. Мисник, А. Татлыбаева. М. [и др.]: Питер, 2006.

- Каган В.Е. Психогенные формы школьной дезадаптации // Вопросы психологии. 1984. № 4. С. 89–95.

- Клейникова Т.П. Детский негативизм: признаки и причины его проявления // Научный диалог. 2013. № 8(20). С. 131–139.

- Ковш Е.М., Воробьева Е.В., Ермаков П.Н. Обзор современных исследований психогенетических факторов агрессивного поведения // Российский психологический журнал. 2014. Т. 11. № 4. С. 91–103.

- Колесник Н.Т., Комиссаренко Т.И. Аномалии семейного воспитания и их влияние на социальную адаптированность детей младшего школьного возраста // Психология на пороге XXI века: актуальные проблемы: материалы I Москов. конф. студентов и аспирантов: в 3 ч. М.: Издательство СГИ, 1999. Ч. 1. С. 126–127.

- Кровицкая И.В. Эмоциональная зрелость школьников // Сибирский психологический журнал. 2012. № 45. С. 28–31.

- Лисина М.И. Общение, личность и психика ребенка. М.: Ин-т практ. психологии; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1997.

- Макарова Е.А. Психологические последствия медианасилия для детей и подростков // Вестник Таганрогского института им. А.П. Чехова. 2018. № 2. С. 58–63.

- Маралов В.Г., Ситаров В.А. Раздражительность к людям: типология и механизмы // Интеграция образования. 2018. Т. 22. № 3(92). С. 493–507.

- Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество. М.: Академия, 2000.

- Немов Р.С. Психология: в 3-х кн. Кн. 3: Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с элементами математической статистики. 4-е изд. М.: Гуманитар. изд. центр «ВЛАДОС», 2016.

- Новгородова Ю.О., Мухордова О.Е., Сивакова В.Г. [и др.] Генетические и средовые факторы в формировании индивидуальных особенностей темперамента у детей младшего школьного возраста // Теоретическая и экспериментальная психология. 2010. Т. 3. № 4. С. 5–18.

- Панков М.Н., Подоплёкин А.Н., Сидорова Е.Ю. [и др.] Распределение уровня постоянного потенциала головного мозга у детей 7–11 лет с высоким уровнем агрессивности // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Сер.: Медико-биологические науки. 2015. № 1. С. 49–57.

- Параничева Т.М., Бабенкова Е.А., Тюрина Е.В. Возрастные и половые особенности психического здоровья детей 10–11 лет // Новые исследования. 2013. № 4 (37). С. 115–130.

- Психологические тесты / под ред. А.А. Карелина: в 2 т. М.: Центр ВЛАДОС, 2003. Т. 2.

- Раздражительность // Большая психологическая энциклопедия. [Электронный ресурс]. URL: https://psychology.academic.ru/4553 (дата обращения: 02.06.2020).

- Раздражительность // Большой медицинский словарь. [Электронный ресурс]. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/medic2/39128 (дата обращения: 11.06.2020).

- Реан А.А. Профилактика агрессии и асоциальности несовершеннолетних // Национальный психологический журнал. 2018. № 2(30). С. 3–12.

- Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М. [и др.]: Питер, 2015.

- Румянцева Т.Г. Агрессия и контроль // Вопросы психологии. 1992. № 5–6. С. 35–41.

- Сергиенко Е.А., Марцинковская Т.Д., Изотова Е.И. [и др.] Социально-эмоциональное развитие детей: теоретические основы. М.: Дрофа, 2019.

- Сидорова Е.Ю., Антонова И.В., Подоплёкин А.Н. [и др.] Нейроэнергометаболизм у детей младшего школьного возраста с агрессивным поведением // Экология человека. 2015. № 2. С. 51–56.

- Чумаков М.В. Эмоциональные аспекты волевого усилия // Вестник Южно-Уральского гос. ун-та. Сер.: Психология. 2009. № 5(138). С. 77–86.

- Шапарь В.Б. Практическая психология: психодиагностика отношений между родителями и детьми. Ростов н/Д.: Феникс, 2006.

- Шнайдер М.И. Эмпатия как форма отражения другого человека. Гуманизация образования. 2016. № 2. С. 60–65.