Индивидуально-типологический подход в анализе вариабельности сердечного ритма хоккеистов 7-16 лет

Автор: Сурина-Марышева Елена Федоровна, Епишева Алина Азатовна, Ермолаева Елена Николаевна

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 3 т.22, 2022 года.

Бесплатный доступ

Цель: определить типологические особенности вариабельности сердечного ритма хоккеистов 7-16 лет в зависимости от возраста. Материалы и методы. Исследованы параметры вариабельности сердечного ритма (ВСР) хоккеистов в возрасте от 7 до 16 лет (n = 262; амплуа: нападающие, защитники). Группа сравнения - двигательно-активные мальчики 7-8 лет (n = 34). Определяли преобладающий тип вегетативной регуляции сердечного ритма по методике Н.И. Шлык. Результаты. Под воздействием специфических физических нагрузок у хоккеистов 7-16 лет формируются типологические особенности в регуляции ритма сердца. Выраженные различия независимо для возраста характерны для показателей MxDMn, SI, TP и HF. Реактивность парасимпатического отдела вегетативной нервной системы в ответ на ортостаз более индивидуальна, однако для типа с умеренным преобладанием центрального контура регуляции (I) характерно повышение значения «К30:15» в 13 лет и снижение - в 14 лет. Заключение. Разработаны нормативные критерии параметров ВСР для хоккеистов 7-16 лет в зависимости от возраста и типа регуляции с выделением центильного интервала средних значений [25; 75 процентиль].

Вариабельность сердечного ритма, тип вегетативной регуляции, хоккеисты

Короткий адрес: https://sciup.org/147239599

IDR: 147239599 | УДК: 796.01:6 | DOI: 10.14529/hsm220309

Текст научной статьи Индивидуально-типологический подход в анализе вариабельности сердечного ритма хоккеистов 7-16 лет

E.F. Surina-Marysheva1, ,

A.A. Episheva1, ,

E.N. Ermolaeva2, ,

Введение. Метод анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР) обладает особой ценностью в диагностике функционального состояния регуляторных систем [1, 3]. Используя параметры ВСР, можно оценить адаптивные резервы организма спортсменов к воздействию физических нагрузок [2, 15]. В зарубежной литературе для интерпретации данных ВСР предлагается усреднять индивидуальные данные ВСР спортсменов, полученных в течение определенного периода времени [12, 13] и скрупулезно корригировать артефакты [14]. В научной школе Н.И. Шлык на основании многолетних исследований ВСР [7–9] предложен индивидуально-типологический подход в оценке ВСР. При условии соответствия силы воздействия факторов среды функциональным возможностям организма тип вегетативной регуляции сохраняется, чем обуславливается включение методики анализа ВСР в программы медико-биологического сопровождения подготовки спортсменов в различных видах спорта [2, 8, 9, 11]. Для разных типов ВСР у лиц, не занимающихся спортом разработаны нормы в возрастном диапазоне от 7 до 21 года [7, 10]. Однако в литературе отсутствуют данные о типологических референсных значениях ВСР у хоккеистов и их особенностях в зависимости от возраста.

Материалы и методы. Проведено проспективное поперечное исследование. Для определения индивидуального преобладающего типа ВСР необходима стандартизация сроков и условий обследования: в конце переходного периода, утренние часы, через 1,5–2 часа после приема пищи. Обследованы хоккеисты СШОР «Трактор» (Челябинск) 7–16 лет мужского пола в количестве 262 человек: 7–8 лет (n = 31); 9–10 лет (n = 34), 11–12 лет (n = 23); 13 лет (n = 21), 14 лет (n = 36), 15 лет (n = 36) и 16 лет (n = 81). Возраст на момент обследования оп- ределялся как хронологический по общепринятой методике [5].

Регистрация ритмокардиограммы проводилась с использованием компьютерного электрокардиографа «ВНС-МИКРО» с программным обеспечением «ПолиСпектр» (Россия. Нейрософт). Тип регуляции ритма сердца определялся по методике Н.И. Шлык: I и II тип (умеренное и значительное преобладание центральных механизмов регуляции соответственно); III и IV тип (умеренное и значительно выраженное преобладание автономных механизмов соответственно) [9]. Оценивалась реактивность парасимпатического отдела вегетативной нервной системы в ответ на ортостаз по коэффициенту «К30:15» [4]. Описательная статистика проводилась с использованием общепринятых методов (среднее, ошибка среднего и стандартное отклонение). Кроме того, оценивали характер распределения по медиане и центильному интервалу [25 %; 75 %]. Для выявления типологических различий использовали критерии Краскела – Уоллиса и Манна – Уитни (программа Statis-tica 10.0).

Результаты. Во все возрастные периоды в количественном отношении доминируют хоккеисты с ведущим автономным контуром регуляции (табл. 1).

Следует отметить, что для хоккея с шайбой II тип не характерен. Появление игроков со II типом косвенно свидетельствует о дизадаптации и требует обязательного углубленного медицинского обследования и индивидуального подхода в спортивной подготовке. При дальнейшем анализе параметров ВСР в зависимости от типа регуляции из группы с IV типом были исключены данные при значениях вариационного размаха (MxDMn) более 750 мс [9]. Эти случаи встречаются в 9–12 и 14 лет включительно, являются признаками

Таблица 1

Table 1

Внутригрупповое распределение количества хоккеистов 7–16 лет в зависимости от типа регуляции ритма сердца и возраста, %

Type- and age-specific intragroup distribution of hockey players aged from 7 to 16 years, %

|

Возраст, лет Age, years |

Типы вегетативной регуляции / Type of regulation |

|||

|

с преобладанием центрального контура регуляции / predominance of central regulation |

с преобладанием автономного контура регуляции / predominance of autonomic regulation |

|||

|

I |

II |

III |

IV |

|

|

7–8 |

19 |

0 |

53 |

19 (*3) |

|

9–10 |

17 |

0 |

43 |

31 (*9) |

|

11–12 |

24 |

0 |

35 |

29 (*12) |

|

13 |

34 |

0 |

60 |

6 (*0) |

|

14 |

25 |

0 |

46 |

21 (*8) |

|

15 |

27 |

0 |

59 |

14 (*0) |

|

16 |

15 |

2,5 |

70 |

10 (*2,5) |

Примечание: (*) – с учетом IV типа при значениях MxDMn > 750 мс.

Note: (*) – with type IV at MxDMn > 750 ms.

«патологического» напряжения регуляции ритма и требуют консультации кардиолога и врача спортивной медицины.

Хоккеисты 7–16 лет с I, III и IV типом различаются по параметрам «Стресс-индекса», отражающего степень напряжения регуляторных систем (табл. 2). Показатель вариационного размаха R-R-интервалов между группами с разными типами также отличается в 7–12, 14 и 15 лет. В период 13 и 16 лет значимы различия III и IV типа только относительно I типа (см. табл. 2), что отличается от возрастных типологических закономерностей, согласно которым в 12–16 лет MxDMn (I типа) < < MxDMn (III типа) < MxDMn (IV типа) [7, 9, 10]. По-видимому, это отражает более высокую функциональную активность САУ у хоккеистов с III типом, а также увеличение в этих возрастных периодах степени автономизации в регуляции ритма у игроков. Различия в значениях вариационного размаха (MxDMn) между типами с преобладанием автономного контура регуляции в этом возрасте стремятся к нивелированию, что не характерно для школьников этого возраста [7, 10].

Частота сердечных сокращений (ЧСС) как отражение средней длительности R-R-интервала между типами различается в 7–12, 15 и 16 лет, т.е. относительно школьников, не занимающихся спортом [7, 9, 10], различия более выражены (см. табл. 2). В 13 лет, как и по показателю MxDMn, ЧСС у игроков с III и IV типом становится одинаковой.

Интересно, что в 14 лет, несмотря на то, что ВСР имеет типологические различия по параметрам SI и MxDMn, ЧСС в группах оди- накова. Такие расхождения в результатах подтверждает мнение Н.И. Шлык [11] о неправомерности трактовки функционального состояния спортсмена только по ЧСС без учета данных ВСР. В 15 и 16 лет у хоккеистов исходные типовые различия между группами вновь становятся актуальными.

Реактивность парасимпатического отдела ВНС в ответ на ортостаз у хоккеистов 7–16 лет не имеет особо значимых типологических отличий – во все возрастные периоды наблюдается большой разброс данных (см. табл. 2). При этом необходимо отметить два возрастных периода: 13 и 14 лет. В 13 лет значения «К30:15» у хоккеистов с I типом вегетативной регуляции выше относительно игроков с III типом, что, по-видимому, отражает более ранние сроки перестройки системы вегетативной регуляции, обусловленные значительными изменениями гормонального фона в пубертатном периоде развития. Повышение адаптивных резервов парасимпатического отдела ВНС также должно позволить немного компенсировать фоновое напряжение регуляторного звена у хоккеистов с централизацией в регуляции сердечного ритма. Несмотря на это, уже в 14 лет реактивность парасимпатического отдела ВНС у игроков с I типом становится меньше относительно хоккеистов с IV типом, что, во-первых, косвенно доказывает более низкие адаптивно-регуляторные возможности у хоккеистов с I типом вегетативной регуляции, а во-вторых, свидетельствует о более быстрой адаптации системы вегетативной регуляции у игроков с IV типом к гормональным изменениям пубертатного периода развития.

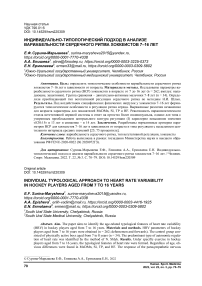

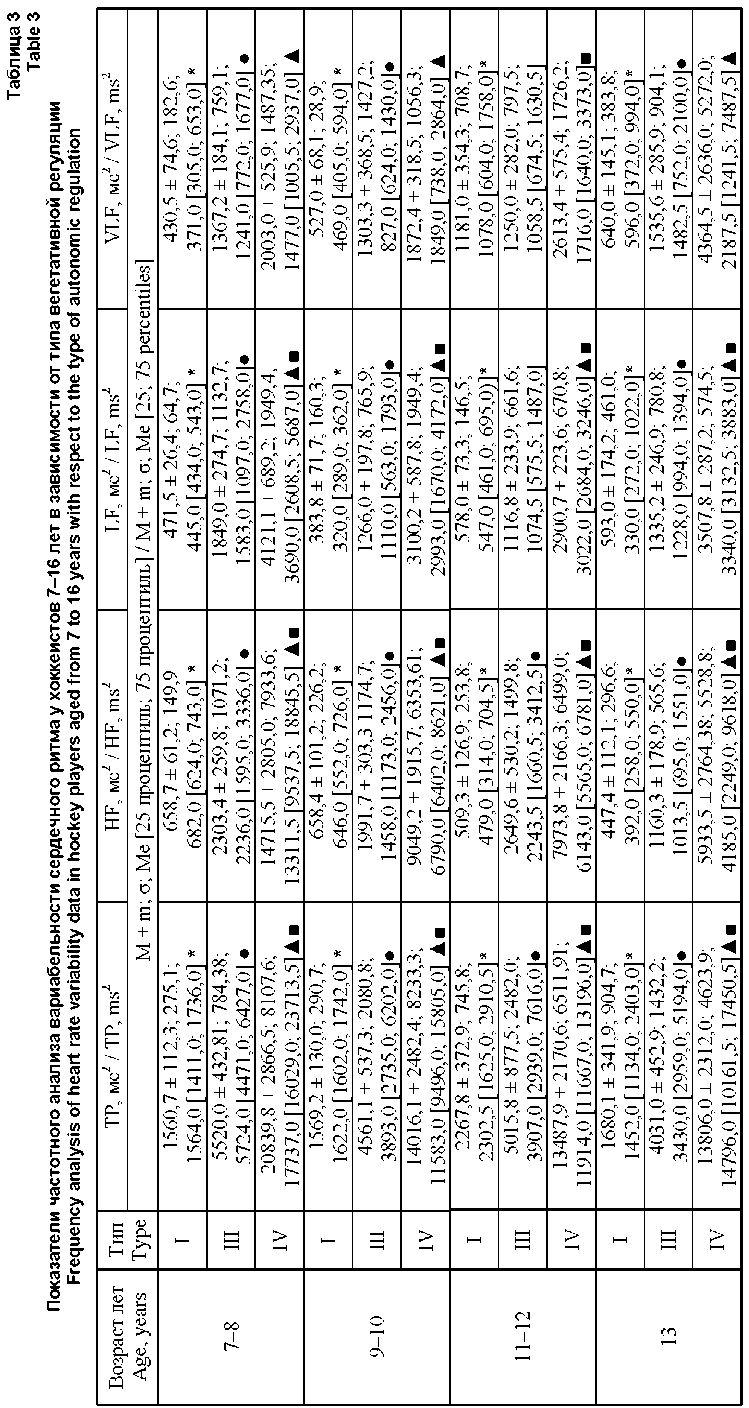

Общая мощность регуляции ритма сердца хоккеистов 7–16 лет во все возрастные периоды имеет выраженные типологические различия (табл. 3), т. е. самые малые значения «ТР» характерна для игроков с I типом вегетативной регуляции, а максимальные – для IV. Подобные различия, независимые от возраста, представлены в работах научной школы Н.И. Шлык и объясняют уровень адаптационно-регуляторного потенциала спортсменов в зависимости от типа [9].

Такие же характерные типологические особенности выявлены для мощности очень высокочастотных волн, отражающих степень влияния на САУ из центров n.vagus, т. е. HF(I) < < HF(III) < HF(IV) (см. табл. 3). Направленность отличий не противоречит выявленным у школьников 7–16 лет возрастным нормам, у которых также зафиксированы аналогичные типологические различия [7, 10]. Мощность волн, связанных с влиянием из бульбарного вазомоторного центра, у хоккеистов имеет выраженные типологические различия в 7–10, 13, 15–16 лет: LF(I) < LF(III) < LF(IV). В 11–12 лет оказываются равными LF(I) и LF(III), при том, что LF(IV) отличается большими значениями относительно как I, так и III типа. В 14 лет у хоккеистов сглаживаются различия между LF(III) и LF(IV) за счет увеличения разнородности – возрастает величина стандартного отклонения в группе, увеличивается квартильный размах в интервале 25–75 процентиль [1918; 5857 мс2], который является самым большим по значению среди всех возрастных периодов (см. табл. 3). Относительно возрастных закономерностей, у игроков с разными типами вегетативной регуляции различия по мощности низкочастотного компонента спектра – между LF(III) и LF(IV) более выражены. Согласно данным литературы, у школьников, не занимающихся спортом, только в 10–12 лет включительно для III и IV типа мощность LF-волн была одинакова, во все остальные периоды LF(I) < LF(III) < LF(IV) [7, 9, 10].

Мощность очень низкочастотной части спектра (VLF) для хоккеистов с преобладанием автономного контура регуляции, т. е. III и IV типа, была одинакова в 7–10 и 13–14 лет, отличаясь большими значениями мощности относительно I типа, что в соответствии с энергетической классификацией ВСР у игроков с III и IV типом [6] является свидетельством более высокого эрготропного потенциала их организма (см. табл. 3).

В 11–12 лет у хоккеистов уравниваются значения мощности очень низкочастотных волн VLF(I) = VLF(III), одновременно отличаясь меньшими значениями относительно IV типа, а в 15–16 лет появляются типологические различия VLF(I) < VLF(III) < VLF(IV). В то же время это значительно отличается от данных школьников, не занимающихся спортом: отсутствие типологических различий мощности очень низкочастотных волн VLF(I) = = VLF(III) у них наблюдается уже с 7 лет; типологические различия между игроками с III и IV типом характерны с 14 лет.

Заключение. Таким образом, под воздействием специфических физических нагрузок у хоккеистов 7–16 лет формируются типологические особенности ВСР, а в 13 и 16 лет нивелируются функциональные различия в работе синоатриального узла у хоккеистов с III и IV типом. Различия в реактивности парасимпатического отдела ВНС в ответ на ортостаз характерны только для хоккеистов с I типом в возрасте 13 и 14 лет: в 13 лет более высокие адаптивные резервы компенсируют напряжение регуляции; в 14 лет адаптивно-регуляторные возможности ухудшаются. Независимо от возраста типологические различия для параметров частотного анализа у хоккеистов 7–16 лет сохраняются только для показателей общей мощности регуляции и влияния n.vagus . Разработаны нормативные критерии параметров ВСР для хоккеистов 7–16 лет в зависимости от возраста и типа регуляции, которые можно рекомендовать для организации медико-биологического обеспечения подготовки спортивного резерва.

Список литературы Индивидуально-типологический подход в анализе вариабельности сердечного ритма хоккеистов 7-16 лет

- Баевский, Р.М. Математический анализ изменений сердечного ритма при стрессе / Р.М. Баевский, О.И. Кириллов, С.З. Клецкин. -М. : Наука, 1984. - 220 с.

- Гаврилова, Е.А. Спорт, стресс, вариабельность: моногр. / Е.А. Гаврилова. - М. : Спорт, 2015. - 168 с.

- Кузнецов, А. А. Биофизика сердца / А.А. Кузнецов. - Владимир: Изд-во ВлГУ, 2013. - Кн. 1. -220 с.

- Михайлов, В.М. Вариабельность ритма сердца (новый взгляд на старую парадигму). -Иваново, 2017. - 516 с.

- Узунова, А.Н. Основные закономерности физического развития детей: в помощь практическому врачу /А.Н. Узунова, М.Л. Зайцева. - Челябинск: Пирс, 2015. - 250 с.

- Флейшман, А.Н. Медленные колебания гемодинамики: теория, практическое применение в клинической медицине и профилактике / А.Н. Флейшман. - Новосибирск: Наука, СИФ РАН, 1999. - 264 с.

- Шлык, Н.И. Сердечный ритм и тип регуляции у детей, подростков и спортсменов: моногр. /Н.И. Шлык. - Ижевск: Удмуртский ун-т, 2009. - 255 с.

- Шлык, Н.И. Нормативы показателей вариабельности сердечного ритма в покое и орто-стазе при разных диапазонах значения MxDMn и их изменение у биатлонистов в тренировочном процессе /Н.И. Шлык // Человек. Спорт. Медицина. - 2020. - Т. 20, № 4. - С. 5-24.

- Шлык, Н.И. Вариабельность сердечного ритма и методы определения у спортсменов в тренировочном процессе /Н.И. Шлык. - Ижевск: Удмуртский ун-т, 2022. - 93 с.

- Шлык, Н.И. Нормативы показателей вариабельности сердечного ритма у исследуемых 16-21 года с разными преобладающими типами вегетативной регуляции / Н.И. Шлык, Э.И. Зу-фарова // Вестник Удмурт. гос. ун-та. Серия «Биология. Науки о Земле». - 2013. - Вып. 4. - C. 96-105.

- Шлык, Н. И. Оценка качества тренировочного процесса у лыжников-гонщиков и биатлонистов по результатам ежедневных обследований вариабельности сердечного ритма / Н.И. Шлык, Е.С. Лебедев, О.С. Вершинина //Наука и спорт: современные тенденции. - 2019. -Т. 7, № 2. - С. 92-105.

- Evaluating training adaptation with heart-rate measures: a methodological comparison / D.J. Plews, P.V. Laursen, A.E. Kilding, M. Buchheit // Int. J. Sports Physiol. Perf. - 2013. - Vol. 8, no. 6. - P. 688-691.

- Plews, D.J. Day-to-day heart rate variability (HRV) recordings in world champion rowers: Appreciating unique athlete characteristics / D.J. Plews, P.V. Laursen, M. Buchheit // Int. J. Sports Physiol. Perf. - 2017. - Vol. 12, no. 5. - P. 697-703.

- RMSSD Is More Sensitive to Artifacts Than Frequency Domain Parameters: Implication in Athletes Monitoring / N. Bourdillon, S. Yazdani, J.-M. Vesin et al. // Journal of Sports Science and Medicine. - 2022. - Vol. 21. - P. 260-266.

- Schmitt, L. Eleven years' monitoring of the world's most successful male biathlete of the last decade / L. Schmitt, S. Bouthiaux, G. P.Millet // Int J Sports Physiol. Perform. - 2020. - Vol.16, iss. 6. -P. 900-905.