Индивидуальный остеосинтез шейки бедра резьбовыми фиксаторами

Автор: Акулич Ю.В., Акулич А.Ю., Денисов А.С.

Журнал: Российский журнал биомеханики @journal-biomech

Статья в выпуске: 1 (47) т.14, 2010 года.

Бесплатный доступ

Известно, что стабильность фиксации при остеосинтезе переломов шейки бедра резьбовыми фиксаторами является одним из важных факторов, обеспечивающих благоприятное течение процесса сращения перелома. Стабильность достигается выгодным расположением фиксаторов и максимальным моментом усилий рук хирурга. Однако при этом не учитываются индивидуальные прочностные и адаптационные свойства костной ткани, которые обусловлены особенностями структуры, механическими и биологическими свойствами костной ткани. Представленная ниже методика, в отличие от традиционной, обеспечивает индивидуальный подход к остеосинтезу переломов шейки бедра резьбовыми фиксаторами. Подход основан: 1) на экспериментально установленных зависимостях параметров структуры и механических свойств костной ткани отломков от оптической плотности рентгенограмм проксимального отдела бедра пациента; 2) цифровой технологии анализа этих рентгенограмм; 3) компьютерном моделировании адаптационных процессов в костной ткани отломков в послеоперационном периоде. Представлены результаты первого клинического применения метода.

Шейка бедра, остеосинтез, индивидуальный подход, клиническое применение

Короткий адрес: https://sciup.org/146215986

IDR: 146215986 | УДК: 531/534:

Текст научной статьи Индивидуальный остеосинтез шейки бедра резьбовыми фиксаторами

В России, как и в других развитых странах мира, постоянно возрастает удельный вес лиц пожилого и старческого возраста и, соответственно, увеличивается число лиц с переломами шейки бедра [10]. По прогнозам, к 2050 году удельный вес людей старше 60 лет удвоится по сравнению с настоящими показателями [14, 13].

В литературе достаточно отчетливо прослеживается предпочтение, которое отдается раннему хирургическому лечению переломов шейки бедра, направленному на надежную фиксацию отломков, позволяющую пациентам активизироваться в послеоперационном периоде [5]. Однако количество неблагоприятных исходов при использовании резьбовых фиксаторов для остеосинтеза переломов данной локализации достаточно велико. Только несросшиеся переломы шейки бедра составляют не менее 16% от общего количества операций [11, 12]. Главной причиной нарушения

Акулич Юрий Владимирович, к.т.н., профессор кафедры теоретической механики, Пермь

Акулич Антон Юрьевич, хирург-травматолог, клиника травматологии и ортопедии, Пермь

Денисов Александр Сергеевич, д.м.н., проф., завкафедрой травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии, Пермь консолидации переломов шейки бедра в процессе сращения является нестабильность фиксатора, обусловленная снижением жёсткости конструкции «кость–фиксатор– кость». Это, в свою очередь, приводит к переменным механическим воздействиям имплантата на кость, вызывающим её рассасывание и замещение грануляционной тканью [9].

Стремление обеспечить достаточную жёсткость фиксации привело на практике к установке фиксаторов с максимальным моментом закручивания, который сложно контролировать. При такой технике вполне возможна ситуация, при которой давление резьбы на костную ткань в головке бедра может достичь высоких значений, вызывающих резорбцию костной ткани [6] и потерю сжимающей функции имплантатов [3].

Таким образом, снижение числа отрицательных исходов лечения переломов шейки бедра видится в поиске способа установки фиксаторов, который обеспечивает наибольшую жёсткость фиксации в течение всего процесса сращения при сохранении прочности и параметров структуры кости в пределах нормы.

Материалы и методы

Из анализа литературных данных видна недостаточная изученность реакции живой губчатой костной ткани на сжимающие нагрузки [8]. Авторами разработана методика индивидуального прогноза адаптационных изменений костной ткани в процессе сращения, основанная на математическом моделировании [4] с использованием экспериментально полученных зависимостей параметров структуры [1] и прочностных свойств [2] губчатой костной ткани от оптической плотности её рентгеновского изображения.

В работе принята следующая модель структуры губчатой костной ткани: в сплошном однородном матриксе расположены сферические поры радиуса r , заполненные внутритканевой жидкостью. Структура костной ткани неоднородна, то есть величина среднего радиуса пор и удельное количество пор n (на единицу объёма) неодинаковы в различных участках губчатой костной ткани. Величины r и n являются параметрами структуры костной ткани.

Предоперационное планирование

Выполняется рентгенография проксимального отдела бедра в двух стандартных проекциях (фронтальной и латеральной) с использованием ступенчатого клина–эталона известной толщины ступеней и плотностью материала. Цифровые изображения рентгенограмм проксимального отдела бедра анализируются на персональном компьютере с помощью программы Image Tools .

По рентгенограмме в боковой проекции определялись размеры проксимального отдела бедра: диаметр головки, толщины шейки и вертельной зоны. При измерениях в качестве эталонной длины принималось изображение меньшей стороны клина–эталона.

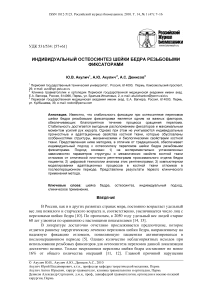

Для последующего компьютерного моделирования адаптационных процессов на цифровом изображении рентгенограммы тазобедренного сустава в прямой проекции выделялись пять участков прямоугольной формы и приблизительно однородной оптической плотности (рис. 1), а также определялись геометрические размеры и средняя поверхностная оптическая плотность ρ пов (г/см2) каждого участка.

Использование боковой проекции проксимального отдела бедра позволяло определить длину хода луча в каждом участке l и вычислить объёмную оптическую плотность ρ опт (г/см3) изображения на данном участке по формуле, следующей из закона Бугера поглощения энергии рентгеновского излучения [7].

Рис. 1. Схема разделения рентгенограммы проксимального отдела бедра в прямой проекции на однородные по плотности участки

ρ опт = ρ пов / l .

Радиус пор r (мм) костной ткани вычисляется в соответствии с экспериментальной зависимостью от оптической плотности её рентгеновского изображения ρ опт [1]:

r = 0,453 - 0,36 ρ опт . (2)

Удельное количество пор n (1/мм3) определялось с помощью соотношения [1]

n=

1 рск Рж 3

I Р м -Р ж J 4П r3’

где ρ ск , ρ ж , ρ м – плотности живой кости, внутритканевой жидкости и матрикса соответственно. Для вычисления плотности живой кости использовалась экспериментально установленная зависимость [1]

ρ ск = 0, 735 + 2,101 ρ опт ,

а плотности внутритканевой жидкости и матрикса принимаются равными 1,0 г/см3 и 1,78 г/см3 соответственно.

Прочность губчатой костной ткани оценивается по величине касательных напряжений среза в области вершин резьбы. Для определения уровня касательных напряжений разрушения в этой области τ * (МПа) использовалась экспериментально установленная зависимость от оптической плотности ρ опт [2]:

τ * = 11,0 ρ опт - 1,354.

Соотношения (2) – (5) используются в программном обеспечении, реализующем математическую модель адаптационных процессов в отломках кости, подвергнутых сжатию фиксаторами и усилиями мышц тазобедренной группы. При этом полагается, что мышцы тазобедренной группы активируются весом больной конечности, находящейся во взвешенном положении при опирании на костыли. С помощью этого программного обеспечения определяется индивидуальная величина наибольшего момента закручивания фиксатора M , при которой обеспечивается наибольшая жёсткость фиксации с сохранением компрессии отломков в течение всего процесса сращения. При этом пористость кости и её прочность остаются в пределах нормы [3].

Установка фиксаторов

Подготовка канала для ввода фиксатора осуществляется по обычной методике. При установке фиксаторов рассчитанная предельная величина момента закручивания М реализуется с помощью динамометрического ключа (рис. 2, а ), использующего отвёртку-вставку (рис. 2, б ).

Клиническое применение

Изложенная выше технология остеосинтеза шейки бедра была применена к пациенту В. в возрасте 55 лет. На рис. 3 показана рентгенограмма проксимального отдела левого бедра пациента до операции. Стрелка указывает на фронтальную проекцию линии перелома.

Рис. 2. Фото динамометрического ключа ( а ) и отвёртки-вставки ( б ) для установки резьбового фиксатора с дозированным моментом закручивания

Рис. 3. Предоперационная рентгенограмма проксимального отдела левого бедра пациента В. 55 лет. Фронтальная проекция линии перелома шейки указывается стрелкой

После предоперационного обследования и последующих расчётов величин максимальных моментов закручивания резьбовых фиксаторов с помощью динамометрического ключа были установлены три жёстких резьбовых фиксатора.

Результаты предоперационного обследования, необходимые для расчётов, и процесс численного определения максимального момента закручивания фиксаторов оформлены в виде протокола, представленного в табл. 1.

Таблица 1

Протокол предоперационного обследования

|

Данные предоперационного обследования |

||||||||||

|

Ф.И.О. пациента, пол, возраст, вес (кг), дата, шифр рентгенограммы |

Васильев А.Р., муж., 55 лет, 75 кг, 01.06.2009 1М55 |

|||||||||

|

Параметры рентгенографии: толщина, см напряжение, кВ ток, мА выдержка, мсек |

16 см. 63 кВ 150 мА 12,5 мАс |

|||||||||

|

Диаграмма оптических плотностей участков: 1 - треугольник Варда,

6 - под резьбой* |

& 0,5 0,41 039 g s 0,4 , 0,39 0,36 0,36 ^ 0,,3 0,27 0,29 4 000 0 ,,, , 0123 4 0,27 0,290,360,36 123456 Номер уча стка |

|||||||||

|

Длины участков, мм |

42 |

14 |

3 |

18 |

18 |

2 |

||||

|

Длина резьбовой части фиксатора, мм |

32 |

|||||||||

|

Процесс определения момента закручивания фиксаторов |

||||||||||

|

Технологическое напряжение** σ технол , МПа |

Длительнос ть процесса, день |

Характеристики окончания процесса адаптации |

||||||||

|

Описание |

τ * , МПа |

τ , МПа |

Момент закручивания, сНм |

Сила сжатия, Н |

||||||

|

2,7 |

48 |

Разрушение по касательным напряжениям |

2,72 |

2,73 |

105,8 |

5240 |

||||

|

2,4 |

104 |

То же |

2,73 |

2,74 |

96,6 |

5370 |

||||

|

2,2 |

163 |

Низкая прочность |

2,80 |

2,60 |

91,0 |

4990 |

||||

|

2,1 |

163 |

Нормальное завершение |

2,70 |

2,00 |

87,4 |

3890 |

||||

* В качестве 6-го участка принимается спиралевидная лента костной ткани толщиной 2 мм, расположенная между витками резьбы фиксатора.

** Нормальное напряжение под витками резьбы фиксатора.

Диаграмма (см. табл. 1) показывает, что плотность костной ткани головки бедра пациента (участки 5 и 6) имеет в среднем невысокий уровень, а в вертельной области (участок 1) и в шейке (окрестность перелома, участок 3) достигает минимальных значений. Пониженная плотность предполагает низкие значения механических свойств кости данного пациента, в частности прочности на срез костной ткани головки бедра. Поэтому выбор величины максимального момента установки фиксаторов, как следует из протокола, ограничивался именно прочностью кости на срез в области вершин резьбы фиксаторов.

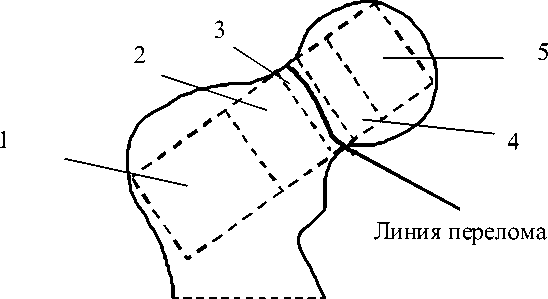

На рис. 4 представлены графики изменения касательных напряжений в области вершин резьбы фиксаторов, отражающие процесс выбора величины момента закручивания фиксаторов для данного пациента. Разрушающие касательные напряжения τ* в верхнем куполе головки бедра (участок 5) при всех испытуемых значениях моментов установки фиксаторов M различаются несущественно. Наибольшее различие, наблюдаемое в конце процесса адаптации, согласно протоколу не превышает 4%. Поэтому для всех испытуемых процессов адаптации приведена единая кривая τ*( t ) (пунктирная линия), соответствующая процессу адаптации с нормальным завершением. При установке фиксаторов с моментом, равным 105,8 сН - м, костная ткань в области вершин резьбы фиксаторов разрушится на сорок восьмой день после операции, что приведёт к существенному уменьшению сжатия отломков кости, необходимого для их сращения.

При установке фиксаторов с моментом, равным 96,6 сН - м, разрушение наступит на сто четвёртый день, тогда как период сращения лежит в интервале 120–135 дней. Установка фиксаторов с моментом 91,0 сН - м приведёт к формированию структуры костной ткани, имеющей слишком низкий запас прочности (коэффициент запаса прочности 1,08), тогда как при моменте величиной 87,4 сН - м коэффициент запаса прочности имеет допускаемую в технических приложениях величину 1,4. Момент 87,4 сН - м был реализован при установке фиксаторов в данной операции.

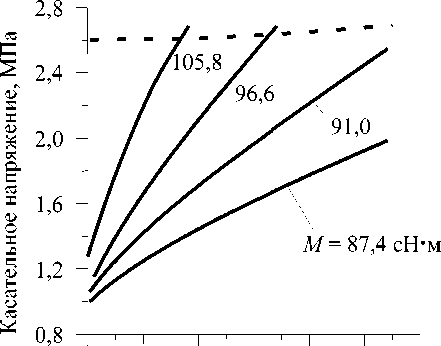

Прогнозируемое изменение пористости в послеоперационном периоде представлено на рис. 5. Кривые показывают, что во всех участках кости пористость уменьшается. Наибольшая интенсивность уплотнения костной ткани наблюдается под резьбой фиксаторов (участок 6), поскольку в этой области процесс формирования матрикса протекает более активно.

0 30 60 90 120 150 180

Время, сутки

Рис. 4. Прогноз послеоперационного изменения касательных напряжений среза в костной ткани пациента у гребней резьбы при различных значениях момента установки фиксаторов. Пунктирной линией обозначено напряжение разрушения

Время, сутки

Рис. 5. Прогнозируемое изменение в послеоперационном периоде пористости отломков кости. Цифры у кривых обозначают номера участков

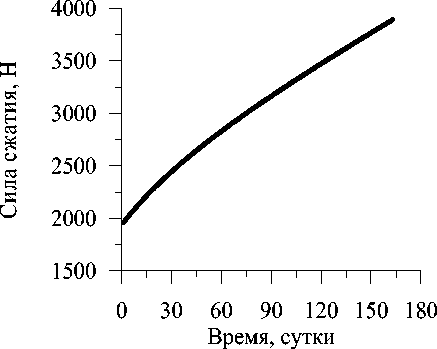

Рис. 6. Прогнозируемое изменение в послеоперационном периоде усилия сжатия отломков кости

Усилие сжатия отломков (рис. 6) непрерывно возрастает с уменьшающейся скоростью в течение первых двух месяцев, а затем скорость роста остаётся постоянной. В то же время нигде в кости не наблюдаются очаги резорбции. Важно подчеркнуть, что все участки кости участвуют в создании усилия сжатия отломков и, следовательно, определяют условия сращения перелома.

Таким образом, установка фиксаторов с моментом, равным 87,4 сН - м, создаёт благоприятные биомеханические условия сращения отломков и предпосылки для успешного лечения данного пациента.

С целью установления адекватности компьютерного прогноза адаптационных изменений в кости на 163-й день после операции по изложенной выше методике был осуществлен анализ рентгенограммы проксимального отдела оперированного бедра (рис. 7).

При помощи цифрового анализа рентгенограмм определены значения объёмной оптической плотности всех шести участков проксимального отдела бедра. Эти данные представлены в строке «Эксперимент» табл. 2. Для сравнения с экспериментальными данными в строке «Прогноз» приведены расчётные значения этой величины, определённые из соотношения (2) при вычисленных к концу 163-дневного периода значениях радиусов пор в соответствующих участках костной ткани.

Рис. 7. Больной В., 55 лет. Рентгенограмма проксимального отдела бедра через 163 дня после остеосинтеза шейки бедра

Таблица 2

Расчётные и экспериментальные средние значения объёмной оптической плотности пациента шести участков проксимального отдела бедра (г/см3)

|

Параметр |

Номер участка |

|||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

|

Данные протокола |

0,27 |

0,41 |

0,39 |

0,29 |

0,36 |

0,36 |

|

Прогноз |

0,29 |

0,42 |

0,41 |

0,31 |

0,37 |

0,40 |

|

Эксперимент |

0,55 |

0,44 |

0,61 |

0,38 |

0,57 |

0,42 |

|

Отклонение данных прогноза и данных протокола, % |

7,4 |

2,4 |

5,1 |

6,9 |

2,8 |

11,1 |

|

Отклонение экспериментальных данных и данных прогноза, % |

47,2 |

4,5 |

32,8 |

18,4 |

35,1 |

4,8 |

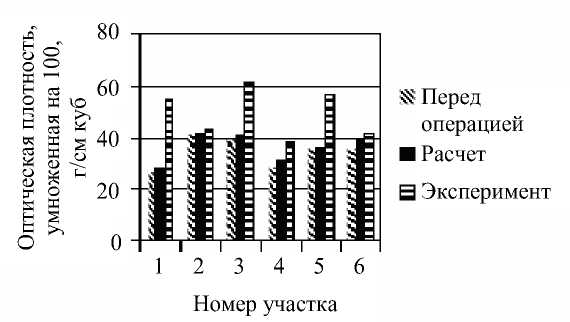

Рис. 8. Расчётные и экспериментальные средние значения объёмной оптической плотности пациента шести участков проксимального отдела бедра (г/см3)

Численные значения прогнозируемого роста оптической плотности (табл. 2) показывают, что наибольший рост (11,1%) наблюдается в костной ткани под резьбой фиксаторов (участок 6), где установлена наибольшая активность адаптационного процесса.

Сравниваемые данные объёмной оптической плотности табл. 2 в наглядной форме представлены в виде диаграммы на рис. 8.

Из диаграммы следует, что прогнозируемая оптическая плотность превышает её предоперационные значения во всех участках кости, что соответствует прогнозируемому уплотнению костной ткани (см. рис. 5). Из сравнения прогнозируемых и экспериментальных значений объёмной оптической плотности (см. рис. 8) видно превышение экспериментальных значений над прогнозируемыми значениями также во всех шести участках кости. Этот результат подтверждает качественное соответствие расчётных и экспериментальных значений. В то же время наблюдаются значительные локальные превышения экспериментальных значений над прогнозируемыми значениями (до 47% в подвертельной области, табл. 2) во всех участках проксимального отдела бедра, что указывает на присутствие методической погрешности. Истоки этой погрешности можно обнаружить, исходя из очевидного соображения, что более минерализованная кость при прочих равных условиях имеет более высокое значение объёмной оптической плотности. Поскольку в данном исследовании не учитывается изменение минерального компонента состава кости в процессе репаративной регенерации, расчётные значения объёмной оптической плотности оказались ниже экспериментальных значений.

Заключение

Представлен способ остеосинтеза шейки бедра, позволяющий осуществить установку резьбовых фиксаторов путём подбора индивидуального значения момента закручивания имплантата. При этом способе обеспечиваются лучшие условия сращения отломков (отсутствие резорбции в головке бедра, наличие непрерывной умеренной компрессии) и величины пористости и прочности кости остаются в пределах нормы.

Поскольку все участки кости вносят вклад в создание усилия сжатия отломков и, следовательно, определяют условия сращения перелома, численное моделирование остеосинтеза шейки бедра является не только необходимым, но и единственным средством определения требуемой индивидуальной величины момента закручивания фиксаторов.

Список литературы Индивидуальный остеосинтез шейки бедра резьбовыми фиксаторами

- Andersen E., Cristoffersen H., Frandsrn P.A., Thomson P. B. Osteosinthes of femoral neck fracture (the sliding-screw-plate with or without compression)//Acta Orthop.Skand. -1984. -No. 51. -P. 620-623.

- Andersen E., Linde F., Madsen F. Fixation of displased femoral neck fractures//Acta Orthop. Skand. -1987. -No. 58.-P. 212-216.

- Dreinhofer K. Prevention und management effizient gestalten//Dtsch. Arztebl. -2000. -Vol. 97. -C. 3478-3481.

- Lutz W., Sanderson W., Scherbo S. Doubling of world population unlikely//Nature. -1997. -Vol. 387. -P. 803-805.