Индивидуальный профиль асимметрии акробаток различной квалификации, специализирующихся в женских групповых упражнениях

Автор: Кудряшова Ю.А., Бердичевская Е.М., Харина М.В., Кудряшов Н.Е.

Журнал: Физическая культура, спорт - наука и практика @fizicheskaya-kultura-sport

Рубрика: Теория и методика спорта

Статья в выпуске: 2, 2025 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. Изучение функциональной асимметрии у акробаток различной квалификации, специализирующихся в женских групповых упражнениях, необходимо для оптимизации тренировочного процесса, а также повышения эффективности выполнения сложно-координационных упражнений, так как успешное выполнение сложных акробатических программ требует высокой координации движений и баланса различных групп мышц. Цель работы: анализ специфики индивидуального профиля асимметрии (ИПА) у акробаток различной квалификации, специализирующихся в женских групповых упражнениях. Методы исследования. С помощью 43-х тестов для определения ИПА («рука-нога-глаз-ухо») обследовано 30 акробаток (кандидаты в мастера спорта (КМС), мастера спорта (МС)), проведен расчет коэффициентов асимметрии, статистическая обработка данных (STATISTICA 10). Результаты исследования. Анализ сенсомоторного профиля асимметрии акробаток, специализирующихся в женских групповых упражнениях, показал его специфичность для данного вида спорта. У исследуемых, имеющих и разряд КМС или звание МС, выявлено преобладание правого профиля асимметрии. Мастера спорта по акробатике имели более выраженное «правшество» по большинству показателей и достоверно больший коэффициент асимметрии по моторике рук, по сравнению со спортсменками, имеющими разряд КМС. У МС, выступающих в одной тройке, выявлено большее сходство в предпочтении латеральных функций, особенно по моторным характеристикам, по сравнению с КМС. Заключение. Исследование функциональной асимметрии у акробаток позволяет разрабатывать индивидуальные тренировочные программы, способствуя росту профессионального мастерства и снижению травматизма в тренировочном и соревновательном процессах. Из многообразия ИПА для спорта высших достижений в групповой акробатике предпочтительным является «абсолютно правый» («пппп») тип ИПА. При формировании акробатических групп целесообразно ориентироваться на ИПА спортсменки и, в первую очередь, на профиль моторной асимметрии (ведущая рука и нога).

Индивидуальный профиль асимметрии, акробатки, специализирующиеся в женских групповых упражнениях

Короткий адрес: https://sciup.org/142245064

IDR: 142245064 | УДК: 796.41 | DOI: 10.53742/1999-6799/2_2025_115-121

Текст научной статьи Индивидуальный профиль асимметрии акробаток различной квалификации, специализирующихся в женских групповых упражнениях

Актуальность. Спортивная групповая акробатика – зрелищный и сложно-координационный вид спорта. Одной из важных особенностей данного вида спорта является выполнение соревновательной программы в команде: в парах (женских, мужских, смешанных), тройках и четверках, что требует высокого уровня точности, синхронности и слаженной работы между партнерами. Обязательные соревновательные упражнения в парных и групповых выступлениях – балансовые, темповые (вольтижные) и финальные комбинированные (с балансовыми и темповыми элементами). Доказано, что асимметрия общего центра тяжести (ОЦТ) у акробатов при выполнении симметричных упражнений статического характера негативно отражается на технике исполнения, наличие асимметрии ОЦТ при движениях верхних и нижних партнеров негативно влияет на качество исполнения элементов балансового характера [6, с. 77].

В женской групповой акробатике каждая спортсменка имеет своё «амплуа». «Верхняя» акробатка выполняет стойки, равновесия, перевороты, перелёты и вращения как на ковре, так и на различных конечностях своих напарниц, самостоятельно или с их помощью. Главная роль «нижней» акробатки заключается в бросках, вращениях и удержании своей «верхней» напарницы. Роль «средней» акробатки включает в себя выполнение функций как «верхней» спортсменки (стойки на ковре или на верхних и нижних конечностях «нижней»), так и «нижней» (броски, вращения и удержание своей «верхней» напарницы). Исследование асимметрии силы мышц верхних и нижних конечностей у акробатов, без учета квалификации и специализации, обнаружило преобладание у акробатов силы правой руки, однако по мере роста спортивного мастерства асимметрия силы мышц снижается. Тестирование асимметрии силы ног показало ее значительную вариабельность [3, с. 20].

Оценивание соревновательной программы происходит в соответствии с артистическим мастерством, трудностью элементов и техническим исполнением. Техническая сложность изучаемых элементов опре- деляется многими факторами, которые обеспечивают требуемое положение акробатки (точное приземление) или перемещение туловища в пространстве (вращение вокруг своей оси на определенное количество градусов).

В данных условиях может проявляться асимметричность движений, оказывающая негативное влияние на результативность специализированных упражнений в акробатике. Поэтому изучение функциональной асимметрии у акробаток различной квалификации, специализирующихся в женских групповых упражнениях, необходимо для оптимизации тренировочного процесса, а также повышения эффективности выполнения сложно-координационных упражнений, так как успешное выполнение акробатических программ требует высокой координации движений и баланса различных групп мышц. Для успешного выполнения согласованных движений в акробатике, необходим учет не только асимметричности силы мышц и положения ОЦТ, но и в целом индивидуального профиля асимметрии (ИПА) каждого спортсмена, однако подобные исследования в литературе практически отсутствуют [3, с.8; 6, с. 75].

Цель работы – анализ специфики ИПА у акробаток различной квалификации, специализирующихся в женских групповых упражнениях.

Методы исследования. В исследовании принимали участие акробатки, специализирующиеся в женских группах, в возрасте от 13 до 19 лет. Общее число исследуемых составляло 30 девушек, 15 из которых имели разряд «кандидат в мастера спорта» (КМС), а 15 – звание «мастер спорта» (МС). Спортсменки проходили тестирование с помощью 43-х тестов для определения ИПА, где выявляли преимущество в моторике верхних и нижних конечностей, зрении и слухе [1, с. 16]. Оценивали не только характер, но и степень асимметрии (Кас., %). Для статистической ̆ обработки данных использовали пакет компьютерных программ STATISTICA 10. Достоверность различий оценивали параметрическим методом по Стьюденту (М±m).

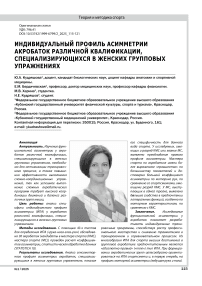

Результаты исследования. Анализ латерализации функции ̆ (рис. 1) по четырем парным органам (рука, нога, глаз, ухо) у акробаток, специализирующихся в женских группах, выявил 36,7% «абсолютных правшей ̆ » («пппп» – с ведущей правой рукой, ногой, глазом и ухом), что коррелирует с показателями девушек и юношей 18-22 лет, не занимающихся спортом [4, с. 125]. По данным Бердичевской Е.М. «абсолютные правши» составляют только 28% от общей популяции [1, с. 75]. Лица данной категории достигают хороших спортивных результатов в видах спорта, требующих многократного повторения изучаемых элементов.

Второе место рейтинга ИПА (у 30% акробаток) занимает «преимущественной правый» вариант ИПА (рис.1). Из них 13,3% обладали ведущей правой рукой, левой ногой, правым глазом и ухом («пЛпп»), 10% – ведущей правой рукой, ногой, глазом и левым ухом («пппЛ»). Известно, что правостороннее доминирование мануальных, слуховых и зрительных функций – благоприятный показатель успешности зрительно-пространственной деятельности, так как активное левое полушарие облегчает выполнение стереотипных движений, отвечает за конкретное и логическое мышление [10, с. 5]. С нашей точки зрения, в спортивной акробатике преобладание левого полушария играет важную роль, так как спортсменкам необходимо демонстрировать высокую точность и скорость выполнения элементов, следить за своими действиями и действиями партнерши, чтобы избежать падений и травм, а также при выполнении соревновательной программы точно попадать в ритм музыки и двигаться синхронно.

На рисунке 1 показано, что 4 акробатки (13,3%), специализирующиеся в женских групповых упражнениях, были «явными левшами», т.е. имели ведущую левую руку, при этом у двоих из них выявлены левая ведущая нога и ухо, но правый глаз («ЛЛпЛ»), у третьей спортсменки наряду с ведущей левой рукой, глазом и ухом, выявлена ведущая роль правой ноги («ЛпЛЛ»). «Абсолютные левши» отсутствовали, однако выявлены две спортсменки (так называемые «скрытые левши»), демонстрирующие правшество по руке, но левшество по остальным исследуемым функциям (пЛЛЛ), причем в анкете они сообщили о переучивании в детстве при обучении письму. В настоящее время педагоги всех уровней образования отказались от практики переучивания левшей, так как доказано негативное влияние на психоэмоциональное состояние ребенка вплоть до снижения когнитивных способностей [1, с. 56]. Таким образом, 56,7% акробаток высокой квалификации имели левостороннее доминирование по 1 и более функции.

Рисунок 1. Варианты ИПА акробаток, специализирующихся в женских групповых упражнениях

«Скрытое левшество», как правило, не привлекает внимания тренера, хотя не менее чем леворукость сказывается на двигательных качествах человека, психологических актах, стратегии поведения, адаптационных резервах спортсмена [5, с. 48]. Спортсмены с доминированием правого полушария обнаруживают менее выраженную способность к произвольной регуляции интеллектуальной деятельности, имеют меньшую эмоционально-волевую настойчивость на фоне отрицательного настроения, негативизма, слабые адаптационные резервы к экстремальным факторам [7, с. 589-595]. Однако исследуемые со смешанным профилем асимметрии отличаются меньшей утомляемостью по сравнению с лицами, имеющими односторонний тип доминирования функций (либо правый, либо левый ИПА), что особенно актуально для тренировок с предельными и околопредельными нагрузками, характерными для спорта высших достижений [5, с. 48].

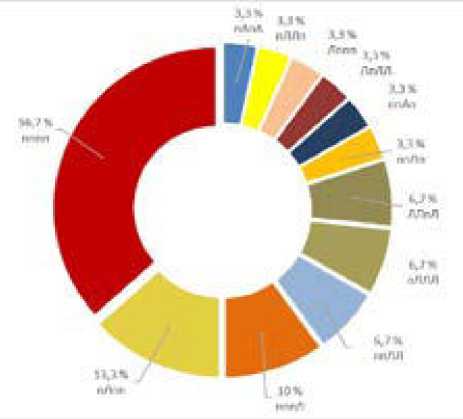

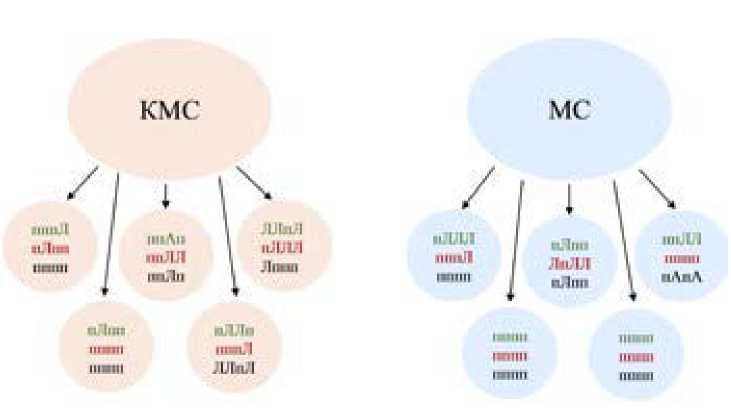

Сравнительный анализ ИПА у акробаток, специализирующихся в женских групповых упражнениях, выявил специфику показателей в зависимости от уровня квалификации спортсменок (рисунок 2).

Рисунок 2. Варианты ИПА акробаток различной квалификации, специализирующихся в женских групповых упражнениях

Среди акробаток, имеющих разряд КМС, было 20% «абсолютных правшей; 46,7% – с «преимущественно правым» вариантом ИПА и 20% – с «преимущественно левым» вариантом ИПА (ЛЛпЛ» и «пЛЛЛ»).

Среди акробаток, имеющих звание МС, выявлено наибольшее число спортсменок с «абсолютно правым» ИПА – 53,3%. Видимо, это связано с необходимостью при достижении уровня МС выполнять элементы и комбинации движений повышенной сложности, успешность которых зависит от правильного положения спортсмена в пространстве, четкой слаженной работы в команде и чувства ритма.

При этом известно, что «абсолютные правши» совершают наименьшее число ошибок в оптимальном и, тем более, в ускоренном режиме реагирования, при выполнении самого сложного задания. Но что еще важнее, левое полушарие отвечает и за то, что принято называть силой воли [10, с. 6]. Это помогает спортсменкам достигать более высоких результатов в соревновательной деятельности. Среди МС выявлено также 20% спортсменок с «преимущественно правым» вариантом ИПА («пЛпп» и «пппЛ») и 13,4% с «преимущественно левым» вариантом ИПА («ЛпЛЛ» и «пЛЛЛ»).

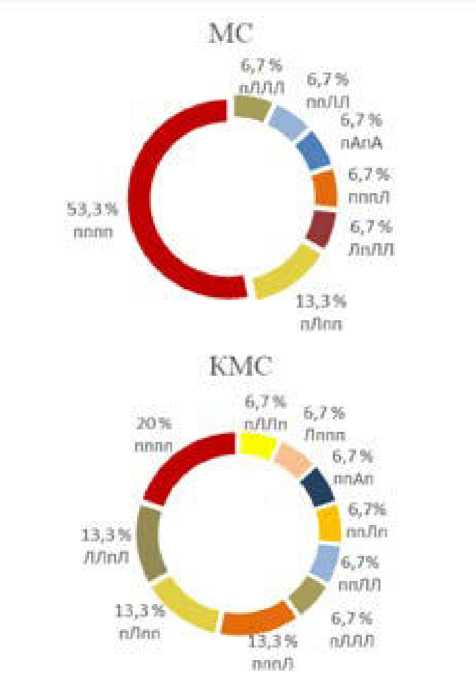

Анализ структуры распределения латеральных предпочтений отдельных сенсорных и моторных функций (рис. 3) выявил, что для акробаток, специализирующихся в женских групповых упражнениях, по программе КМС, характерно преобладание функции правой руки, ноги, глаза и уха (у 80, 60, 67 и 60%, соответственно). У более квалифицированных акробаток, выступающих по программе МС, был выявлен еще больший процент спортсменок с ведущей правой руки, ногой, глазом и ухом (93, 73, 80 и 67%, соответственно).

Среди акробаток также были выявлены левши как по моторным, так и сенсорным признакам. У спортсменок с разрядом КМС по критериям «рука – нога – зрение – слух» левшество выявлено у 20, 40, 26 и 40% акробаток; у МС – 7, 20, 20 и 26%, соответственно. Исследования Е.Д. Хомской указывают на преобладание высокой реактивной тревожности у лиц с левосторонним доминированием в слухоречевой системе [9, с. 121]. При этом правое полушарие отвечает за образную память, восприятие музыки, интонации и ритма, выразительность звучания [10, с. 6]. Это помогает акробаткам более артистично выполнять соревновательные программы, что способствует получению высокой судейской оценки и, соответственно, более высокому соревновательному результату.

У 7% спортсменок с разрядом КМС выявлена амбидекстрия зрения, а у 7% МС – амбидекстрия ног и слуха (рисунок 3). Известно, что амбидекстры эмоционально более неустойчивы и фрустрированы, чем люди с правым профилем асимметрии [8, с. 308], что необходимо учитывать при организации тренировочного процесса со спортсменками данной категории.

Сравнительный анализ степени выраженности асимметрии (Кас, %) моторных и сенсорных функций выявил у акробаток, имеющих звание МС, достоверное (р<0,05) преобладание левого полушария при реализации функции ̆ верхних конечностей по сравнению со спортсменками, имеющими разряд КМС. Увеличение степени правшества моторики рук составило 107% (с 37,9±16 у КМС до 78,6±10% у МС). И это важно, так как правая рука характеризуется более высокой дифференцировкой познавания предметных и пространственно-временных свойств ощупываемых предметов, что помогает праворуким акробаткам не только выполнять сложно-координационные элементы, требующие опоры на верхние конечности, но и при падении вовремя ловить напарниц, не допуская травм [2, с. 35]. Кроме того, у праворуких уровень личностной самооценки тесно связан с уровнем социальных достижений, поэтому при повышении неуверенности, беспокойства проявляется обидчивость, склонность защитить себя от окружающей несправедливости, что усиливает компенсирующее поведение [9, с. 59], что необходимо учитывать тренерам, особенно в работе со спортсменами подросткового возраста.

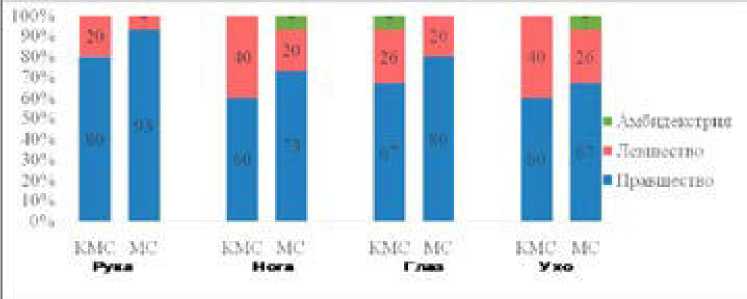

Особенно интересно, что у наиболее успешных акробаток (МС), выступающих в одной тройке, имеет место гораздо б о льшее соответствие в предпочтении латеральных функций и, прежде всего, по моторным характеристикам, по сравнению с менее успешными (КМС) (рисунок 4).

Очевидно, что в женской групповой акробатике целесообразно создавать группы, ориентируясь на ИПА спортсменок. Сходство в доминировании функций у всех партнерш («верхней», «средней» и «нижней») позволяет достигать лучшей синхронности при выполнении упражнений; тренеру-хореографу легче выстроить одну модель движения: танцевальные дорожки, вращения, заходы в элемент; нет необходимости перестраивать программу под специфику двигательных функций левши. При этом за счет лучшей синхронизации и координированности действий, использования врожденных склонностей спортсменок снижается риск

Рисунок 3. Распределение латеральных предпочтений моторных и сенсорных функции ̆ у акробаток, специализирующихся в женских групповых упражнениях

Рисунок 4. Распределение ИПА акробаток в каждой группе

Примечание:

пппп – верхние акробатки пппп – средние акробатки пппп – нижние акробатки

травматизации и повышается возможность выполнения более сложных элементов, так как напарницам не надо перестраивать привычное для них положение рук и ног при выполнении акробатических связок.

Заключение. Таким образом, анализ сенсомоторного профиля асимметрии акробаток, специализирующихся в женских групповых упражнениях, показал его специфичность для данного вида спорта. У исследуемых, имеющих разряд КМС и звание МС, выявлено преобладание правого профиля асимметрии, который определяет большую успешность в данном виде спорта. Левое полушарие облегчает выполнение стереотипных движений и помогает демонстрировать высокую точность и скорость выполнения элементов, следить за своими действиями и действиями партнерши, что очень важно в женской групповой акробатике.

Мастера спорта по акробатике имеют более выраженное правшество по большинству показателей и достоверно больший коэффициент асимметрии по моторике рук, по сравнению со спортсменками, имеющими разряд КМС. Обнаруженные закономерности латеральных предпочтений, несомненно, обусловлены генетической предрасположенностью, многолетним спортивным отбором и долговременной адаптацией к требованиям избранного вида спорта.

Из многообразия вариантов ИПА для спорта высших достижений в групповой акробатике предпочтительным является правый («пппп») тип ИПА. При формировании акробатических групп целесообразно ориентироваться на сходство ИПА спортсменок, особенно на профиль моторной асимметрии (ведущая рука и нога).

Знание функциональной сенсомоторной асимметрии у акробаток нацелено на разработку индивидуальных тренировочных программ, способствуя росту профессионального мастерства и снижению травматизма в тренировочном и соревновательном процессе.