Индивидуальный профиль асимметрии как фактор оптимизации спортивного отбора ватерполистов

Автор: Бердичевская Е.М., Кудряшова Ю.А., Ровный Д.А.

Журнал: Физическая культура, спорт - наука и практика @fizicheskaya-kultura-sport

Рубрика: Теория и методика спортивной тренировки

Статья в выпуске: 4, 2019 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. Современный спорт высоких достижений рассматривается как сложное социально-биологическое явление. Одним из биологических факторов является индивидуальный профиль асимметрии (ИПА), который признан основой индивидуальной двигательной деятельности человека, регламентирует особенности ее организации и управления в различных видах спорта, а также адаптационные резервы. Известно, что ИПА генетически обусловлен, но его формирование находится и под влиянием спортивного тренинга. Данный вопрос изучается применительно к различным спортивным специализациям, однако исследование особенностей ИПА ватерполистов до настоящего времени не проводилось. Цель исследования - анализ ИПА у спортсменов различной квалификации, специализирующихся в водном поло, а также его специфика для игрового амплуа у высококвалифицированных игроков в сопоставлении с результативностью их вступлений на чемпионате России. Методика исследования. Анализ ИПА проведен с помощью 43 тестов, также проанализированы протоколы результативности выступления команд на чемпионате России...

Водное поло, спортивная квалификация, спортивный отбор, индивидуальный профиль асимметрии

Короткий адрес: https://sciup.org/142222003

IDR: 142222003 | УДК: 796.01:612+797.253

Текст научной статьи Индивидуальный профиль асимметрии как фактор оптимизации спортивного отбора ватерполистов

Введение. Современный спорт высоких достижений рассматривается как сложное социально-биологическое явление. Биологический фактор спортивной деятельности играет важную роль в научном поиске, устремлен на решение вопроса целесообразного построения и программирования тренировочного процесса [7, с. 585]. Одним из биологических факторов является межполушарная асимметрия – одна из фундаментальных генетически детерминированных закономерностей деятельности мозга [1, с. 647]. ИПА составляет основу индивидуальной двигательной деятельности человека, регламентирует особенности ее организации и управления в различных видах спорта [2, с. 100]. Профиль латеральной организации мозга признан одним из ведущих факторов индивидуальности адаптационных резервов организма, обеспечивающих тот или иной уровень работоспособности [6, с. 186]. Известно, что особенности межполушарной асимметрии и межполушарного взаимодействия находятся под влиянием спортивного тренинга [3, с. 20; 6, с.186]. Изучение данного вопроса применительно к ситуационным видам спорта, и в том числе к спортивным играм (баскетбол, настольный теннис, бокс, борьба, регби), давно привлекает наше внимание [3, с. 20], так как влияние латеральных предпочтений априори должно явно проявляться в технико-тактических дей- ствиях спортсменов, а следовательно, отражаться на результатах игровой деятельности и, как следствие, играть важную роль либо в многолетнем спортивном отборе, либо в выборе спортсменом того или иного амплуа. Однако исследования особенностей индивидуального сенсомоторного профиля ватерполистов до настоящего времени не проводились.

Цель настоящего исследования – анализ индивидуального профиля асимметрии (ИПА) у спортсменов различной квалификации, специализирующихся в водном поло, а также специфика для игрового амплуа у высококвалифицированных игроков в сопоставлении с результативностью их выступлений в течение года на чемпионате России.

Методы исследования. Обследование проведено на базе кафедры анатомии и спортивной медицины КГУФКСТ г. Краснодара (11 юных ватерполистов сборной Краснодарского края по водному поло в возрасте 13-14 лет), а также ватерпольного клуба «Штурм 2002» (г. Чехов): 11 квалифицированных ватерполистов (I юношеский разряд) в возрасте 16-17 лет, выступающих в высшей лиге чемпионата России (команда «УОР №4-Штурм 2002»), и 11 высококвалифицированных спортсменов (КМС и МС) в возрасте 17-22 лет, выступающих в суперлиге Чемпионата России (команда «Штурм 2002»). С помощью 43 тестов проведен качественный и количественный анализ ИПА игроков, а также его моторных и сенсорных компонентов по схеме: «рука» – «нога» – «зрение» – «слух» [1, с. 647-691]; с целью выявления модельных характеристик наиболее результативных спортсменов и повышения эффективности спортивного отбора в водном поло проанализированы протоколы результативности выступления команд «УОР №4-Штурм 2002» и «Штурм 2002» на чемпионате России.

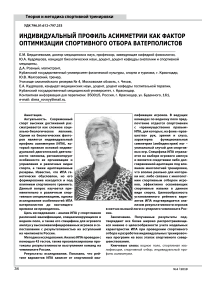

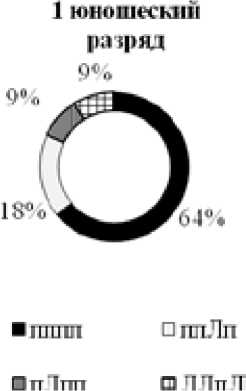

Результаты исследования и их обсуждение. Сравнительный анализ вариантов ИПА игроков продемонстрировал специфику рейтинга в зависимости от квалификации ватерполистов (рисунок 1).

Рисунок 1. Варианты индивидуального профиля асимметрии ватерполистов различной квалификации

Так, на первом месте в рейтинге у юных ватерполистов I разряда находился «абсолютно правый» вариант ИПА с ведущей правой ногой, рукой, глазом и ухом (пппп) (64%). Второе место занимал «перекрестный» вариант ИПА с ведущей правой ногой, рукой, ухом, но левым глазом (ппЛп) (у 18%), в единичных случаях встречались варианты «пЛпп» и «ЛЛпЛ», «Абсолютные левши» (ЛЛЛЛ) отсутствовали. У ватерполистов более высокой квалификации (I разряд) на первом месте в рейтинге появился «преимущественно правый» ИПА с ведущей правой рукой, глазом и ухом, но с симметрией ног (пАпп) (46%); на втором месте – «смешанный» вариант ИПА (пАЛп) (18%). Туда же переместился «абсолютно правый» тип ИПА (пппп) (18%). В единичных случаях выявлены варианты (пЛпп) и (ппЛЛ). «Абсолютные левши» (ЛЛЛЛ) отсутствовали. Среди высококвалифицированных спортсменов число игроков с «преимущественно правым» вариантом ИПА (пАпп) увеличилось (55%), а у 18% игроков выявлен «смешанный» вариант ИПА (пАЛп), для которого также характерно сочетание ведущей правой руки и функциональной амбидекстрии ног. «Абсолютно правый» вариант ИПА (пппп) был присущ только одному спортсмену, также как и «преимущественно правый» ИПА (пппЛ). Впервые появился «абсолютный левша» (ЛЛЛЛ).

Таким образом, в ведущих командах по водному полу предпочтение отдается спортсменам с «преимущественно правым» ИПА, для которых характерна функциональная симметрия ног, формируемая либо в результате спортивного отбора, либо специфики двигательной адаптации к многолетнему тренировочному процессу.

На рисунке 2 представлены результаты детального анализа структуры распределения латеральных предпочтений отдельных моторных функций ватерполистов, которые еще более ярко демонстрируют, что с увеличением спортивной квалификации сохраняется доминирование праворукости, но резко возрастает число игроков с функциональной симметрией нижних конечностей: от 0% (у начинающих игроков) до 64% (у перворазрядников) и 73% (у КМС и МС).

Адекватность появления амбидекстрии ног можно объяснить существованием в водном поло специальных приемов игрового плавания. Так, при выполнении упражнения «Ходьба в воде» нижние конечности спортсмена двигаются абсолютно симметрично, сопровождаясь неполными поддерживающими гребковыми движениями, направленными сверху вниз, что обеспечивает устойчивое положение тела [5, с. 21; 8, с. 25]. При выполнении упражнения «Приподнимание» ноги чаще всего двигаются асимметрично: одна нога делает гребок, другая – подготовительное движение, однако чем движения чаще и интенсивнее, тем меньше (за счет все более равномерного распределения веса тела на обе конечности) проявляются вертикальные и горизонтальные колебания тела спортсмена. При упражнении «Выпрыгивание» нижние конечности выполняют симметричный гребок, направленный вниз, в результате чего туловище приподнимается над водой [5, с. 21; 8, с. 25]. Видимо, характер вышеперечисленных специфических для водного поло движений нижней конечности и влияет на проявления феномена симметрии – асимметрии ног у игроков, а, следовательно, и на ИПА в целом.

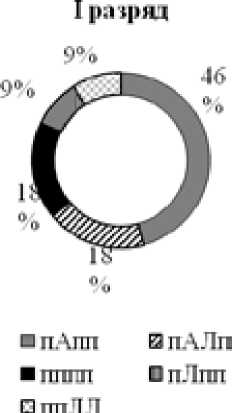

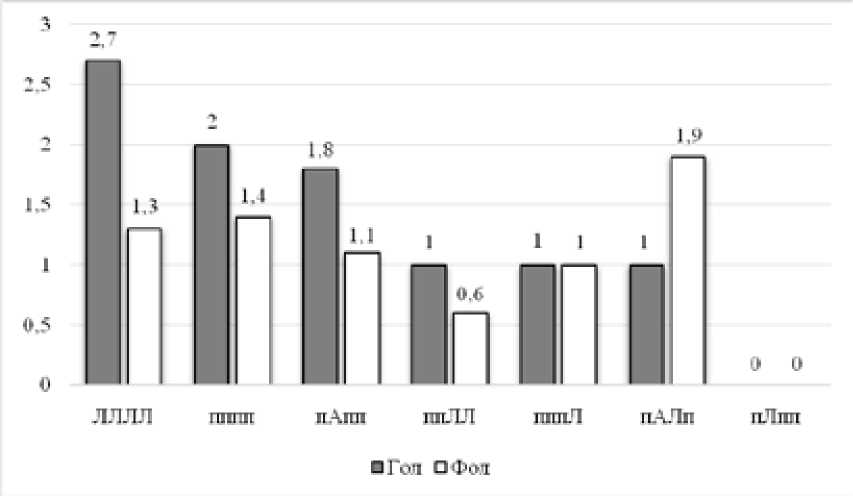

Интегральный анализ протоколов выступления «УОР №4-Штурм 2002» и «Штурм 2002» на чемпионате России (с 1 по 4 тур, включая финал) позволил построить рейтинг вариантов ИПА, присущих игрокам, исходя из расчета количества забитых голов (рисунок 3).

Оказалось, что максимальное количество голов было забито игроками с наиболее распространенным «преимущественно правым» профилем ИПА (пАпп).

-

■ правши Иймбщшистры Упсыпп

Рисунок 2. Распределение латеральных предпочтений моторных функций у спортсменов, специализирующихся в водном поло

Примечание: 1 – I юношеский разряд, 2 – I разряд, 3 – КМС и МС

Рисунок 3. Распределение ватерполистов с различным ИПА по количеству забитых голов на чемпионате России высшей лиги и суперлиги

Рисунок 4. Распределение ватерполистов с различным ИПА с учетом результативности (голы и фолы) в каждом матче чемпионата России высшей лиги и суперлиги

Это доказывает, что данный профиль ИПА (пАпп) закономерно является наиболее востребованным в водном поло.

Кроме того, нами проведен анализ среднего значения количества забитых мячей и получения фола ватерполистами с учетом результативности в каждом матче (рисунок 4). Наиболее результативным оказался «абсолютный левша» (ЛЛЛЛ). Как известно, такие спортсмены обладают нестандартным, креативным и образным мышлением, развитой экстраполяцией. Левши более эмоциональны, чем правши, у них ярче выражены пространственные способности, выше уровень развития образного целостного мышления, лучше адаптация к стрессовым условиям [6, с.585].

Это помогает левше четко и быстро оценивать игровую ситуацию на поле, видеть наиболее уязвимые зоны противника во время атакующих действий, что в свою очередь помогает реализовывать себя не только в защите во время борьбы за мяч или позицию, но и использовать ошибки противника для реализации своего потенциала в нападении. Чаще всего «абсолютный левша» выступает в роле подвижного нападающего, за- дача которого совершать проходы с первой во вторую линию, изматывать защиту своей интенсивной игровой деятельностью для получения выгодной позиции и эффективной реализации атакующих действий на ворота соперника. Наши данные о появлении игрока с ИПА (ЛЛЛЛ) среди высококвалифицированных ватерполистов подтверждают вышесказанное. Причем важно, что в популяции человека не более 1% людей характеризуются признаками полного доминирования правого полушария [6, с. 186]. Известно, что тренеры сборных команд по водному поло стараются пригласить к себе в команду спортсменов с ведущей левой рукой, так как они более результативны на правом фланге во время выполнения «позиционного нападения» или при розыгрыше «лишнего игрока» как с ходу, так и с расстановки [4, c. 77].

Анализ протоколов игровой деятельности ватерполистов показал, что игроки с ИПА «пппп» чаще всего играли на позиции центрального защитника, обеспечивая высокую точность восприятия пространства и времени, надежность пространственной ориентации, скорости и качества считывания информации. Это необходимо во время игры против центрального нападающего, когда действуют на опережение соперника, не давая ему занять удобное положения для реализации своей позиции и совершения атакующих действий на ворота. При этом высокий показатель количества забитых голов (рисунок 3, 4) объясняется тем, что в нападении игроки-«правши» выполняют амплуа «подвижный нападающий», выплывая на вторую линию и выполняя атакующие действия на удобном левом крае как при реализации лишнего игрока, так и при расстановке позиционного нападения. Центральным защитником был также игрок с ИПА «пппЛ». Игроки с ИПА «пАпп» чаще всего занимали позицию «подвижный нападающий», хорошо проявляя себя не только в атаке, но и в защите, что подтверждается низким показателем получения фола во время защиты своих ворот (рисунок 4). «Перекрестный» ИПА «пЛпп» был характерен для вратарей, ведущая нижняя конечность которых выполняет более активные действия, регулируя работу неведущей. У ватерполистов она развивает усилие, большее и при перемещении в стороны, и при выпрыгивании, определяя темп вращательных движений и подчиняя ему действия неведущей ноги [8, с. 37].

Заключение. В результате проведенного исследования были сформированы модельные характеристики ИПА, наиболее результативные для ватерполистов, проведен анализ особенностей их игрового амплуа. Для большинства ватерполистов высокой квалификации (55%) был характерен «преимущественно правый» вариант ИПА (пАпп), 18% исследуемых имели «смешанный» вариант ИПА (пАЛп). «Абсолютно правый» вариант ИПА (пппп) остался только у одного спортсмена. В единичных случаях встречался «преимущественно правый» вариант ИПА (пппЛ), впервые обнаружен «абсолютный левша» (ЛЛЛЛ). Целесообразность установленного рейтинга вариантов ИПА подтверждается ана- лизом результативности игроков в матчах высшей лиги и суперлиги Чемпионата России.

Адекватность резкого увеличения числа игроков с функциональной симметрией (амбидекстрией) нижних конечностей по мере роста спортивной квалификации можно объяснить существованием в водном поло основных специальных технических приемов («Ходьба в воде», «Выпрыгивание», «Приподнимание»). Наш многолетний опыт анализа ИПА у игроков, специализирующихся в спортивных играх, показал, что выявленные у ватерполистов изменения, касающиеся феномена симметрия – асимметрия, уникальны. Они либо отражают долговременную адаптацию под влиянием многолетней тренировки, что вполне реально для моторики ног, либо связаны с многолетним спортивным отбором игроков, эффективно осваивающих спортивные навыки, специфические для водного поло.

Полученные результаты и выводы подтверждают все более широко распространяющееся мнение о целесообразности учета модельных характеристик ИПА при проведении спортивного отбора и разработке индивидуальных тренировочных программ на всех этапах спортивного совершенствования.

Список литературы Индивидуальный профиль асимметрии как фактор оптимизации спортивного отбора ватерполистов

- Бердичевская Е.М. Функциональная асимметрия и спорт / Е.М. Бердичевская, А.С. Гронская // Руководство по функциональной межполушарной асимметрии. Научное издание. - М.: Научный мир, 2009. - С. 647-691.

- Бердичевская Е.М. Функциональные асимметрии в спорте: Курс лекций / Е.М. Бердичевская, Е.С. Тришин. - Краснодар: КГУФКСТ, 2017. - 120 с.

- Бердичевская Е.М. Функциональные асимметрии в адаптации человека к экстремальным физическим нагрузкам в настольном теннисе: монография / Е.М. Бердичевская, Е.С. Тришин. - Краснодар: КГУФКСТ, 2018. - 171 с.

- Булгакова Е.Н. Олимпийская энциклопедия. Водные виды спорта / Е.Н. Булгакова, В.Ф. Свиньин. - М.: Свиньин и сыновья, 2010. - Т. 2. - С. 77-79.

- Копцев И.Б. Технико-тактические особенности современных игровых действий сильнейших мужских команд мира по водному поло [Электронный ресурс]: вып. квалификац. работа / И.Б. Копцев. - М., 2015. - Режим доступа: HTTP://lib.sportedu.ru/GradWorks/ DOC/252201.doc

- Кудряшова Ю.А. Функциональный профиль асимметрии у квалифицированных спортсменов, специализирующихся в легкой атлетике (прыжки в длину) / Ю.А. Кудряшова, Е.М. Бердичевская, А.А. Мошой // Вестник Уральской медицинской академической науки. - 2014. - № 3 (49). - С.186-188.

- Солодков А.С. Физиология человека: общая, спортивная, возрастная. Учебник для вузов физической культуры / А.С. Солодков, Е. Б. Сологуб. - М.: Спорт, 2017. - С. 585-587.

- Фролов А.С. Методика оценки технико-тактических показателей соревновательной деятельности в водном поло [Электронный ресурс]: вып. квалификац. работа. - М., 2018. - Режим доступа: HTTP://lib. sportedu.ru/GradWorks/DOC/297249.doc.