Индустрия слоя 1 пещеры Окладникова в свете новых данных

Автор: Колобова К.А., Тюгашев И.Е., Харевич А.В., Селецкий М.В., Чистяков П.В., Маркин С.В., Деревянко А.П.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются материалы раскопок слоя 1 пещеры Окладникова, исследовавшейся в 1984-1987 гг. Пещера известна как первый открытый памятник сибирячихинского варианта среднего палеолита Алтая, в комплексах которого были обнаружены остатки неандертальского подвида древнего человека. В результате применения новых для этого объекта методов (атрибутивный подход в рамках технико-типологического метода и трасологические исследования) становится возможным на современном уровне проводить комплексные сравнения как с уже известным объектом сибирячихинского варианта (пещерой Чагырская), так и с памятниками денисовского и карабомовского вариантов среднего палеолита Алтая. В результате проведенных исследований был представлен обновленный облик уже известной индустрии, характеризующейся нелеваллуазским отщепным расщеплением с радиальных, плоскостных и ортогональных нуклеусов; значительным по количеству артефактов орудийным набором, в котором доминируют конвергентные скребла, ретушированные остроконечники; представлены плоско-выпуклые бифасиальные орудия. Были определены разнообразные ударно-абразивные орудия: ретушеры и наковальни для ретуширования. В целом индустрия проявляет полное сходство с комплексами пещеры Чагырская, в сочетании с проявлением вариабельности, заключающейся в более экономном использовании каменного сырья. Это выражается в большей, по сравнению с комплексом пещеры Чагырская, доле конвергентных орудий, переоформленных бифасиальных изделий и технических сколов, свидетельствующих об интенсивных процессах ретуширования и переоформления орудий. Перечисленные технико-типологические характеристики и структура комплекса характерна исключительно для сибирячихинских индустрий, связанных с миграцией поздних европейских неандертальцев на территории Алтая.

Северо-западный алтай, средний палеолит, сибирячихинский индустриальный вариант, поздние европейские неандертальцы

Короткий адрес: https://sciup.org/145146328

IDR: 145146328 | УДК: 902 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0127-0135

Текст научной статьи Индустрия слоя 1 пещеры Окладникова в свете новых данных

Результаты археологических и палеогенетиче-ских исследований комплексов среднего палеолита Алтая в последние годы привели к целой серии новых открытий, позволивших обосновать новую картину освоения этой территории древнейшими гомининами. Так, было установлено, что ансамбли Чагырской пещеры, принадлежащей сибирячихин-скому индустриальному варианту, являются результатом миграции поздних европейских неандертальцев [Krause et al., 2007; Slon et al., 2018; Kolobova et al., 2019; Skov et al., 2022]. Первым памятником этого варианта на Алтае является пещера Окладникова, открытая в 1984 г. [Деревянко, Маркин, 1992]. Уникальные технико-типологические характеристики индустрий культурных слоев пещеры долгое время значительно отличались от синхронных комплексов региона. Только открытие пещеры Чагыр-ская в 2007 г. позволило провести региональную культурную интерпретацию индустрий этой пещеры [Деревянко, Маркин, Шуньков, 2013]. В предлагаемой работе проводится полный технико-типологический анализ в рамках атрибутивного подхода комплекса слоя 1 пещеры Окладникова с акцентом на специфические черты микокских комплексов: бифасиальное расщепление, набор технических сколов, конвергентные скребла и ретушированные остроконечники. Результаты проведенного исследования позволяют сопоставлять сибирячихинские комплексы по технико-типологическим, метрическим и морфологическим параметрам.

История изучения комплекса пещеры Окладникова

Пещера Окладникова была открыта А.П. Деревянко и В.И. Молодиным в 1984 г. и исследовалась в течение 4-х лет. В 1984 г. был раскопан навес, в 1985 г. – грот, галереи 1–3, в 1986 г. – зал 2 и галерея 4, в 1987 – зал 1. К 1992 г. памятник был «раскопан практически полностью», и в том же году осуществлена полная публикация материалов стоянки [Деревянко, Маркин, 1992, с. 4].

На памятнике было выделено 9 литологических слоев [Там же, с. 73–77], среди которых слои 7, 6, 3, 2 и 1 являются культуросодержащими. Во всех слоях было зафиксировано 3911 каменных артефактов 128

[Там же, с. 208–209]. Здесь впервые на Алтае были обнаружены кости неандертальцев. Первые попытки радиоуглеродного датирования комплексов и антропологических останков дали серию спорных результатов [Там же, с. 4, 90].

По результатам первоначальных исследований был сделан вывод, что пещера Окладникова – это типичная мустьерская охотничья стоянка времени каргинского межледниковья и, возможно, сар-танского оледенения с пластинчатой индустрией, леваллуазским технокомплексом для всех пяти культуросодержащих слоев. Слои 1 и 7 были определены как нефасетированное мустье, а слои 2–6 как фасетированное. Слой 7 отнесен к леваллуаз-ской фации, как имеющий наибольшее значение по индексу IL (6,4), слои 6 и 1 – к нелеваллуазской фации, из-за минимального значения по индексу (0,7 и 1,9 соответственно). По подсчетам авторов, доля орудий составила 10–12 % (18–23 % без мелких сколов отделки). Преобладающим типом расщепления было радиальное, самыми многочисленными типами орудий – скребла и орудия типа déjeté. На общем фоне выделена группа скребел-ножей с обушком, составляющая от 2,5 % до 6,3 % от общего числа орудий. Авторы отметили, что бифасиальные орудия для пещеры Окладникова «малохарактерны». Всего было обнаружено 6 экз. бифасиальных орудий: 1 экз. в слое 7; 4 экз. в слое 3; 1 экз. в слое 2 [Там же, с. 206–216].

Сходство с материалами пещеры Окладникова авторы усмотрели в комплексах Ябруда I, Барака-евской пещеры, а наибольшее – в мустьерских памятниках Крыма: Заскальная VI и Пролом. Также к типичному мустье А.П. Деревянко и С.В. Маркин отне сли алтайские пещеры Усть-Канская, Денисова, Страшная и местонахождение Тюме-чин II, что в целом совпадало с их предыдущей характеристикой. Таким образом, пещера Окладникова на момент 1992 г. предварительно была включена в круг типичных мустьерских памятников среднего палеолита Алтая и материалы из нее характеризовались как соответствующие левал-луа-мустьерскому, «европейскому облику» [Там же, с. 217–218].

В дальнейшем многие положения первоначальной работы были пересмотрены. В 2013 г. индустрия пещеры Окладникова совместно с материалами из Чагырской пещеры была отнесена к особенному «мустьероидному» сибирячихинско-му варианту среднего палеолита региона, технико-типологически отличающемуся от двух других вариантов – денисовского и карабомовского. Отличительными характеристиками сибиричихинского варианта были определены следующие.

-

1. Доминирование радиальной технологии расщепления, направленное на получение угловатых заготовок.

-

2. Интенсивная вторичная обработка, включающая ретушь типа кина.

-

3. В орудийных наборах преобладают скребла, орудия типа déjeté, скребла-ножи, остроконечники, зубчато-выемчатые изделия и бифасы.

-

4. Высокая доля орудий среди прочих каменных артефактов – от 13,4 % до 32 % без учета мелких сколов отделки. Количество леваллуазских сколов оценивается как незначительное [Деревянко, Маркин, Шуньков, 2013].

Результаты нового этапа AMS-датирования костей неандертальцев, совпавшие с результатами определения возраста отложений пещеры по урановым сериям, указывают на то, что пещера была заселена 44 тыс. л.н. и ранее [Skov et al., 2022].

Основным предметом нашего исследования является каменная индустрия из слоя 1. Отложения слоя были представлены темно-серым рыхлым или черным пористым гумусированным суглинком с включением обломков известняка и щебенки. В слое преобладали куски щебня с угловатыми очертаниями и куски с выветренной и светлой сторонами. Окатанные обломки встречались редко [Деревянко, Маркин, 1992, с. 13].

По подсчетам авторов раскопок первый слой содержал 395 изделий с учетом отходов производства, из них 87 экз. орудий, 125 экз. ретушных снятий (сколы размером менее 2 см в наибольшем измерении) и 3 экз. нуклеусов. Среди орудий было выделено 5 экз. леваллуазских сколов, 6 экз. скребков, 6 экз. зубчатых орудий, 1 экз. транкированного скола, 1 экз. отбойника, 1 экз. выемчатого орудия и 8 экз. сколов с непреднамеренной ретушью. Доля орудий среди всего комплекса составляла 22 %, без учета ретушных сколов – 32,2 %. Анализ технокомплекса слоя 1 позволил авторам сделать следующие выводы.

-

1. Каждая вторая заготовка превращалась в орудие путем снятия ретуши.

-

2. Производство заготовок происходило на стороне, на самой стоянке заготовки оформлялись в орудия.

-

3. Орудия использовались в качестве скребел, скребков, скобелей, пилок и ножей [Там же, с. 180– 181, 183, 194–195, 207].

Материалы и методы

В ходе исследований каменной индустрии применялся атрибутивный подход в рамках техникотипологического метода. Технологически и типологически значимые признаки уже применялись для анализа комплексов Чагырской пещеры. Наиболее важными из них являются признаки, описывающие технические сколы бифасиального расщепления, специфический набор технических сколов первичного расщепления, а также типологическое разнообразие конвергентных скребел и ретушированных остроконечников [Kolobova et al., 2019].

Материалы исследования составляют артефакты из слоя 1, хранящиеся в ИАЭТ СО РАН, их принадлежность к литологическому слою контролировалась по шифрам и полевой документации. Археологические материалы, принадлежащие более поздним эпохам (неолит, бронзовый век), не привлекались к анализу.

Трехмерное моделирование каменных артефактов производилось при помощи сканеров структурированного подсвета Solutionix и RangeVision Spectrum. Постобработка полученных моделей осуществлялась в программах RangeVision ScanCentre, Geomagic Wrap, Geomagic Design X, KeyShot 11 (пробные версии). Визуализация полученных моделей проводилась в программе Artifact3D, разработанной исследователями Еврейского Университета (Израиль) [Grossman et al., 2022].

Для изучения ударно-абразивных орудий был применен экспериментально-трасологический метод. Наблюдение этих следов осуществилось при помощи микроскопа Альтами СМ0745-Т с увеличением ×7–45.

Результаты

В первом слое выявлено 687 экз. каменных артефактов. Нуклеусы составляют 0,44 % (1,02 % без учета отходов производства), доля сколов составляет 40,9 % (95,9 % без учета отходов производства) от общего числа находок (табл. 1). Орудия на сколах составляют 12,81 % (30,03 % без учета отходов производства) от всего комплекса (табл. 2). Обнаружено 6 экз. (0,87 % от общего числа находок) ударно-абразивных орудий.

Первичное расщепление было направлено на получение отщепов методами плоскостного параллельного и радиального расщепления. Радиальные нуклеусы в количестве 2 экз. имели по две или три ударные площадки, расположенные по периметру, с которых в центростремительных направлениях шло получение сколов (рис. 1, 1 ). В единичном эк-

Таблица 1. Распределение каменных артефактов из комплекса слоя 1 пещеры Окладникова по категориям

|

Тип |

Кол-во, экз. |

Кол-во, % |

Без отходов производства, % |

|

Нуклеусы |

3 |

0,44 |

1,02 |

|

Двусторонние орудия |

3 |

0,44 |

1,02 |

|

Сколы |

281 |

40,90 |

95,90 |

|

пластины |

11 |

1,60 |

3,75 |

|

отщепы |

179 |

26,06 |

61,09 |

|

скол леваллуа |

1 |

0,15 |

0,34 |

|

технические сколы |

82 |

11,94 |

27,99 |

|

неопределимые сколы |

8 |

1,16 |

2,73 |

|

Орудия |

88 |

12,81 |

30,03 |

|

ударно-абразивные |

6 |

0,87 |

2,05 |

|

Обломки |

58 |

8,44 |

– |

|

Чешуйки |

336 |

48,91 |

– |

|

Всего |

687 |

100 |

100 |

Таблица 2. Типы орудий из комплекса слоя 1 пещеры Окладникова

|

Типы |

Кол-во, экз. |

Кол-во, % |

Без учета неопределимых сколов, % |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

Остроконечники |

9 |

9,28 |

11,39 |

|

полулистовидный |

1 |

1,03 |

1,27 |

|

подлистовидный |

2 |

2,06 |

2,53 |

|

подтреугольный |

5 |

5,15 |

6,33 |

|

леваллуазский |

1 |

1,03 |

1,27 |

|

Скребла |

57 |

58,76 |

72,15 |

|

Простые |

12 |

12,37 |

15,19 |

|

поперечное |

1 |

1,03 |

1,27 |

|

прямое |

5 |

5,15 |

6,33 |

|

выпуклое |

4 |

4,12 |

5,06 |

|

диагональное |

2 |

2,06 |

2,53 |

|

Конвергентные |

33 |

34,02 |

41,77 |

|

листовидное |

1 |

1,03 |

1,27 |

|

сегментовидное |

1 |

1,03 |

1,27 |

|

трапециевидное |

1 |

1,03 |

1,27 |

|

полупрямоугольное |

1 |

1,03 |

1,27 |

|

полусегментовидное |

1 |

1,03 |

1,27 |

|

полутрапециевидное |

5 |

5,15 |

6,33 |

|

полутреугольное |

1 |

1,03 |

1,27 |

|

подлистовидное |

5 |

5,15 |

6,33 |

|

подовальное |

2 |

2,06 |

2,53 |

|

подсегментовидное |

3 |

3,09 |

3,80 |

|

подтрапециевидное |

11 |

11,34 |

13,92 |

|

подтреугольное |

1 |

1,03 |

1,27 |

|

Неопределимые |

12 |

12,37 |

15,19 |

|

Долотовидное орудие |

1 |

1,03 |

1,27 |

|

Зубчатое орудие |

1 |

1,03 |

1,27 |

|

Тронкированно-фасетированное орудие |

2 |

2,06 |

2,53 |

|

Шиповидное орудие |

1 |

1,03 |

1,27 |

|

Двусторонние орудия |

2 |

2,06 |

2,53 |

|

листовидное |

1 |

1,03 |

1,27 |

|

сегментовидное |

1 |

1,03 |

1,27 |

Окончание табл. 2

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

Ударно-абразивное орудие |

6 |

6,19 |

7,59 |

|

Наковальня для ретуширования |

2 |

2,06 |

2,53 |

|

Ретушер |

3 |

3,09 |

3,80 |

|

Скол отбойника |

1 |

1,03 |

1,27 |

|

Отщеп с ретушью |

10 |

10,31 |

– |

|

Неопределимое орудие |

2 |

2,06 |

– |

|

Неопределимая часть орудия |

5 |

5,15 |

– |

|

Неопределимая часть двустороннего орудия |

1 |

1,03 |

– |

|

Всего |

97 |

100 |

100 |

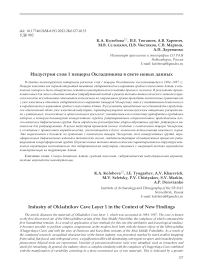

Рис. 1. Нуклеус и технические сколы из комплекса слоя 1 пещеры Окладникова.

1 – радиальный нуклеус; 2 – латеральный скол; 3 – краевой отщеп с коркой; 4 – скол утончения бифасиального орудия; 5 – скол переоформления бифасиального орудия.

земпляре найден плоскостной монофронтальный моноплощадочный нуклеус для отщепов. Все нуклеусы представлены в крайней степени истощения.

Технические сколы составляют 29,18 % всех определимых сколов, в их число входят краевые, долечные, реберчатые, технические сколы (Kantenabschläge), краевые пластины и сколы обработки двусторонних орудий. Среди технических сколов преобладают краевые сколы с радиальных нуклеусов (42,68 %), часто встречаются краевые крутолатеральные / кортикальные (рис. 1, 2, 3; 30,49 %) и отщепы обработки двусторонних орудий (рис. 1, 4, 5; 18,29 %), число технических снятий остальных категорий незначительно.

Кроме нуклеусов и сколов выделены отходы производства, состоящие из чешуек и обломков.

Их доля среди всех каменных артефактов составляет 57,35 %. Обломки составляют 14,72 % отходов и чешуйки (сколы менее 3 см в наибольшем измерении) – 85,28 %. Чешуйки определялись как: неопределимые (без проксимальных зон) – 55,95 %, простые – 32,74 % и чешуйки утоньшения бифа-сов – 11,31 %.

Больше двух третей сколов (68,33 %) не имеют кортикальной поверхности, 9,25 % сколов полностью покрыты галечной коркой. 9,25 % сколов покрыты коркой в латеральной части, 7,47 % – в дистальной, доля же сколов, покрытых коркой в остальных частях (проксимальная, дистально-латеральная и т.д.) – 5,69 %. Не имеют корки 73,17 % технических сколов, 17,07% технических сколов покрыты коркой в латеральной части.

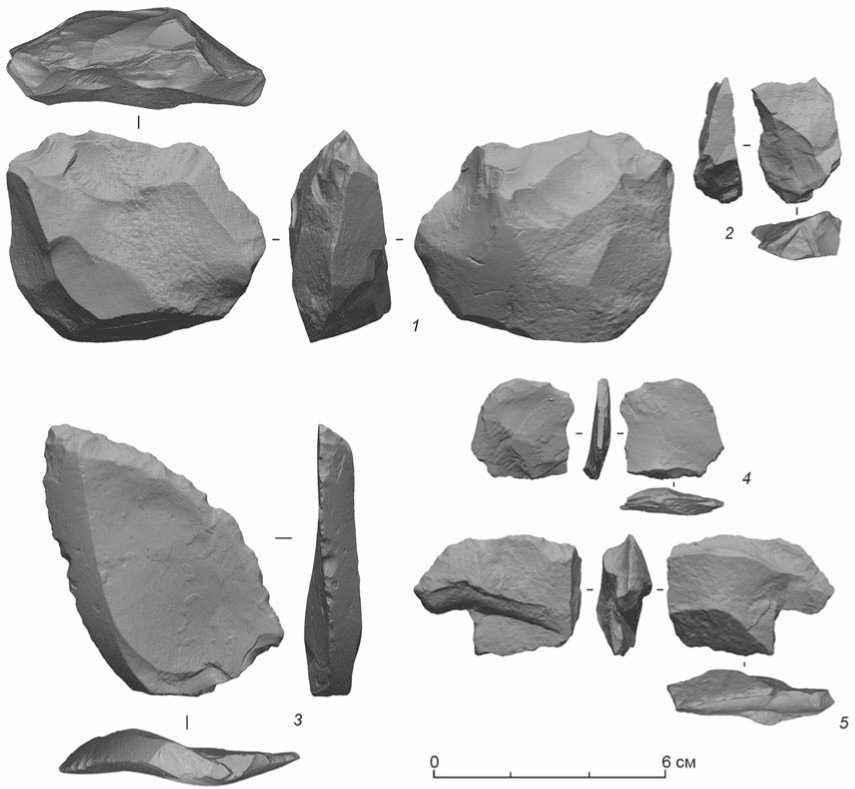

Наиболее распространенными типами огранки дорсальных поверхностей являются продольный параллельный (24,56 %) и ортогональный (16,37 %). Также распространены поперечные (6,05 %) и подперекрестные/радиальные (11,03 %) огранки. Выделен только один скол с леваллуазской огранкой (рис. 2, 1 ).

Большинство сколов имеют трапециевидную, прямоугольную или треугольную формы (включая удлиненные) – 35,94 %. Почти у половины сколов ось длины совпадает с осью скалывания (49,16 %). Доминирует прямой латеральный профиль (36,19 %), 20,62 % сколов с изогнутым профилем. Имеют перьевидное окончание 39,5 % сколов, что свидетельствует о высоком уровне контроля мастера над скалываемой поверхностью. Петлевидное окончание имеют 11,03 % сколов, тупое – 5,34 %. Преобладающий тип поперечного сечения сколов – треугольный (39,15 %), также распространены латерально-крутое и трапециевидное поперечные сечения (22,42 и 15,30 %). Поперечные сечения выпуклого, многогранного, аморфного и плоского типов немногочисленны – к каждой из этих категорий отнесено менее 10 %.

Почти половина ударных площадок гладкие – 44,84 %, у 26,69 % сколов ударная площадка отсутствует. Cколы с фасетированной прямой ударной площадкой составляют 11,03 %, с двугранной – 8,54 % от общего числа. Остальные типы ударных площадок представлены в небольшом количестве – меньше 10 % в совокупности.

Чуть меньше половины (41,99 %) сколов не имеют вентрального карниза. 22,78 % сколов имеют выраженный ударный бугорок, у 39,15 % сколов ударный бугорок расплывчатый. Практически все отщепы обработки двусторонних орудий не имеют выраженного ударного бугорка в сочетании с выраженным вентральным карнизом, что свидетельствует о преимущественном применении мягких отбойников.

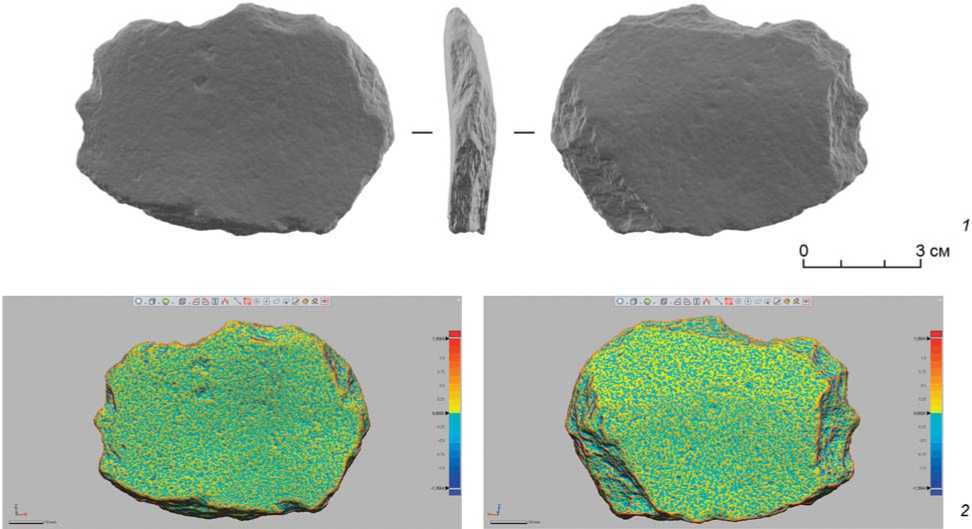

В типологической структуре каменного комплекса слоя 1 пещеры Окладникова преобладают скребла (рис. 2, 2–4 ), остроконечники (рис. 2, 5 ), ударно-абразивные, тронкировано-фасетиро-

Рис. 2. Орудия из комплекса слоя 1 пещеры Окладникова.

1 – леваллуазский остроконечник; 2 – диагональное скребло; 3, 4 – подтрапецевидное скребло; 5 – ретушированный остроконечник; 6 – тронкированно-фасетированное орудие; 7 – бифасиальное сегментовидное скребло.

ванные орудия (рис. 2, 6 ). Один из остроконечников был отнесен к леваллуазскому типу (рис. 2, 1 ). В единичных экземплярах зафиксированы зубчатое и долотовидное орудия (табл. 2).

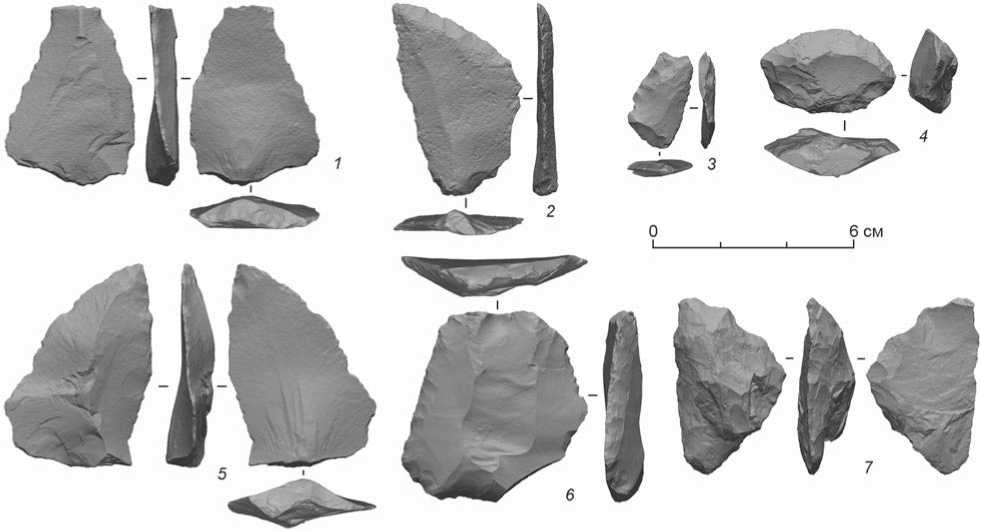

В ходе изучения коллекции слоя 1 пещеры Окладникова были выявлены 6 экз. каменных ударно-абразивных орудий: 3 ретушера каменных изделий; 2 наковальни для ретуширования каменных изделий (рис. 3); 1 скол, полученный в ходе контрударного расщепления отбойника.

В этом комплексе впервые были определены два бифасиальных орудия и один обломок. Первое представлено интенсивно сработанной сегментовидной формой на засурьинском яшмоиде с ретушью по периметру. Изделие выполнено в рамках характерного для сибирячихинской фации плоско-выпуклого метода оформления бифасиальных орудий [Kolobova et al., 2019]. Рабочие лезвия оформлены чешуйчатой, ступенчатой, разнофасеточной ретушью, нанесенной также в плоско-выпуклой манере. Одно лезвие прямое с прямым профилем, два противолежащих лезвия выпуклые с s-образным профилем. Изделие демонстрирует интенсивную сработанность. На нем фиксируются явные стадии дополнительной подработки и переоформления лезвий (см. рис. 2, 7). Такая интенсивная обработка в целом характерна для бифасиальных орудий пещеры Окладникова. Орудия с рабочим лезвием по всему периметру составляют наиболее многочисленную типологическую группу в коллекции [Харевич, 2022]. Второе орудие – под- сегментовидное двухстороннее скребло на халцедо-нолитовом отщепе, также изготовленное в рамках плоско-выпуклого метода.

Дискуссия и выводы

Место пещеры Окладникова в структуре среднепалеолитических памятников Алтая всегда было очень заметным в силу значительных отличий каменных коллекций от других комплексов региона и первого обнаружения антропологических находок неандертальского подвида [Деревянко, Маркин, 1992; Krause и др., 2007]. Последние генетические исследования продемонстрировали, что неандертальцы из пещер Чагырская и Окладникова с одной стороны, значительно ближе поздним европейским неандертальцам, чем ранним неандертальцам из пещеры Денисова [Mafessoni и др., 2020], а с другой стороны, проявляют значительное сходство между собой, которое интерпретируется как принадлежность к одной популяции [Skov, Peyrégne, Popli, 2022]. Генетические данные полностью согласуются с археологическими, согласно которым, пещеры Чагырская и Окладникова составляют сибирячихинский вариант среднего палеолита Алтая.

Учитывая, что слой 1 в карстовой полости подвержен различным постдипозиционным и антропогенным нарушениям, то наиболее правильным подходом к нему будет рассмотрение как неполной

Рис. 3. Визуализация с помощью трехмерного моделирования наковальни для ретуширования каменных изделий из комплекса слоя 1 пещеры Окладникова.

1 – бестекстурные проекции артефакта; 2 – карты кривизны сетки.

музейной коллекции. Тем не менее, технико-типологические характеристики комплекса однозначно указывают на его однозначную культурную атрибуцию и не демонстрируют присутствия материалов других эпох или культурных подразделений среднего палеолита региона.

В целом индустрия слоя 1 характеризуется получением отщепов с радиальных и плоскостных нуклеусов. Типы дорсальных огранок соответствуют методам плоскостного параллельного и радиального расщепления. Встречающаяся часто ортогональная огранка (46 сколов, 16,37 %) свидетельствует о присутствии ортогонального расщепления, несмотря на то, что ортогональных нуклеусов в слое 1 не обнаружено.

В ансамбле выделено несколько псевдо-левал-луазских сколов (у которых ось длины не совпадает с осью скалывания при наличии псевдо-леваллуаз-ской огранки и фасетированной ударной площадки), которые являются следствием доминирования радиального расщепления (см. рис. 2, 5 ). Подобные псевдо-леваллуазские сколы, полученные с радиальных нуклеусов, отмечались в комплексе Чагыр-ской пещеры. При этом зафиксирован один левал-луазский остроконечник (см. рис. 2, 1 ).

Значительная доля сколов оформления бифасов свидетельствует об активных процессах ретуширования в пещере, оформления и переоформления скребел и бифасиальных изделий. Этап поджив-ления двухсторонних скребел представлен сколом утончения бифаса с ретушированной ударной площадкой (см. рис. 1, 4 ). Скол переоформления бифасиального орудия/скребла представлен сколом с крупной ударной площадкой, расположенной под острым углом к вентральной поверхности (см. рис. 1, 5 ). Обнаружение таких сколов говорит об экономном использовании высококачественного сырья. Преобладание среди орудий конвергентных скребел над простыми и небольшой размер переоформленных бифасиальных изделий также свидетельствует о дефиците сырья, по сравнению с комплексами Чагырской пещеры. К тому же выводу привело комплексное исследование бифасиальных изделий из пещеры Окладникова и их сравнение с орудиями из Чагырской пещеры [Харевич, 2022].

В качестве одного из основных результатов нового этапа исследования комплекса пещеры Окладникова были обнаружены разнообразные ударно-абразивные орудия, благодаря качественному отбору материала при раскопках.

Структура сибирячихинских индустрий, характеризующаяся малым количеством нуклеусов (1–2 %), значительной долей орудий (до 25–30 %), среди которых преобладают многочисленные конвергентные скребла, остроконечники, тронкиро-134

ванно-фасетированные орудия и плоско-выпуклые бифасы. Так, в слое 6в/2 Чагырской пещеры было зафиксировано 1,88 % нуклеусов, 29,83 % орудий (конвергентные скребла и остроконечники), среди которых 6,75 % плоско-выпуклых бифасиальных изделий. В слое 1 пещеры Окладникова 1,02 % нуклеусов, 30,03 % орудий, среди которых 2,53 % плоско-выпуклых бифасов.

Такая структура ассамбляжей свойственна только сибирячихинским комплексам и совершенно отлична от комплексов денисовского и карабо-мовского вариантов среднего палеолита Алтая, не зависимо от их функциональной специфики [Рыбин, Колобова, 2009; Деревянко, Маркин, Шунь-ков, 2013].

Исследование пещеры Окладникова позволяет изучать вариабельность комплексов сибирячихин-ского варианта. На настоящем этапе исследований фиксируется больший дефицит сырья в комплексе пещеры Окладникова, выражающийся в различных пропорциях интенсивно оформленных орудий и их размерах.

Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ № 21-18-00376.

Список литературы Индустрия слоя 1 пещеры Окладникова в свете новых данных

- Деревянко А.П., Маркин С.В. Мустье Горного Алтая. - Новосибирск: Наука. 1992. - 225 с.

- Деревянко А.П., Маркин С.В., Шуньков М.В. Сибирячихинский вариант среднего палеолита Алтая // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2013. -№ 1. - С. 89-103.

- Рыбин Е.П., Колобова К. А. Средний палеолит Алтая: вариабельность и эволюция // Stratum plus. Археология и культурная антропология. - 2009. - № 1. - С. 33-78.

- Харевич А.В. Бифасиальная технология в сибирячихинском варианте среднего палеолита Горного Алтая: автореф. дис.. канд. ист. наук. - Новосибирск, 2022. - 26 с.

- Grosman L., Muller A., Dag I., Goldgeier H., Harush O., Herzlinger G., Nebenhaus K., Valetta F., Yashuv T., Dick N. Artifact3-D: New software for accurate, objective and efficient 3D analysis and documentation of archaeological artifacts // PLoS ONE. - 2022. - Vol. 17. -e0268401.

- Kolobova K. A., Chabai V.P., Shalagina A.V, Krajcarz M.T., Krajcarz M., Rendu W., Vasiliev S.V., Markin S.V., Krivoshapkin A.I. Exploitation of the natural environment by Neanderthals from Chagyrskaya Cave (Altai) // Quartar. - 2019. - Vol. 66. - P. 7-31.

- Krause J., Orlando L., Serre D., Viola B., Prüfer K., Richards M.P., Hublin J.-J., Hänni C., Derevianko A.P., Pääbo S. Neanderthals in central Asia and Siberia // Nature. - 2007. - Vol. 449. - N 7164. - P. 902-904.

- Mafessoni F., Grote S., de Filippo C., Slon V., Kolobova K.A., Viola B., Markin S.V., Chintalapati M., Peyregne S., Skov L., Skoglund P., Krivoshapkin A.I., Derevianko A.P., Meyer M., Peter B., Prüfer K., Pääbo S. A high-coverage Neandertal genome from Chagyrskaya Cave // Proceedings of the National Academy of Sciences. - 2020. - Vol. 117. - N 26. - P. 15132-15136.

- Skov L., Peyregne S., Popli D., Lasi L.M.N., Deviese T., Slon V., Zavala E.I., Hajdinjak M., Sümer A.P., Grote S., Bossom A.M., Lopez D.H., Nickel B., Nagel S., Richter J., Essel E., Gansauge M., Schmidt A., Korlevic P., Comeskey D., Derevianko A.P., Kharevich A., Markin S.V., Talamo S., Douka K., Krajcarz M.T., Roberts R.G., Higham T., Viola B., Krivoshapkin A.I., Kolobova K.A., Kelso J., Meyer M., Pääbo S., Peter B.M. Genetic insights into the social organization of Neanderthals // Nature. - 2022. - Vol. 610. - P. 519-526.

- Slon V., Mafessoni F., Vernot B., Filippo C. de, Grote S., Viola B., Hajdinjak M., Peyregne S., Nagel S., Brown S., Douka K., Higham T., Kozlikin M.B., Shunkov M.V, Derevianko A.P., Kelso J., Meyer M., Prüfer K., Pääbo S. The genome of the offspring of a Neanderthal mother and a Denisovan father. // Nature. - 2018. - Iss. 561. - P. 113-116.