Индустрия слоя 23 стоянки Кульбулак по материалам раскопок 2010 года

Автор: Кривошапкин А.И., Колобова К.А., Фляс Д., Павленок К.К., Исламов У.И., Лукьянова Г.М.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XVI, 2010 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521598

IDR: 14521598

Текст статьи Индустрия слоя 23 стоянки Кульбулак по материалам раскопок 2010 года

Многослойная стоянка Кульбулак, на юго-восточных склонах Чаткаль-ского хребта, в настоящий момент остается опорным памятником для палеолита Средней Азии. Особенно интересными, в контексте проблемы первоначального заселения территории Центральной Азии древними людьми, представляются самые нижние культуросодержащие слои памятника. По данным М.Р. Касымова, принципиального исследователя стоянки Кульбулак в 1962-1984 гг., из 48 культурных подразделений памятника нижние 22 культурных слоя содержат комплексы ашельской эпохи [Касымов, 1990].

В течение 2007-2010 гг. совместной экспедицией ИАЭТ СО РАН и ИА АН РУз на памятнике были возобновлены раскопки. В течение полевого сезона 2010 г. в раскопе, расположенном внутри шурфа №3 М.Р Касымова (работы 80-х гг. ХХ в.), на глубине 1 3,5 м от дневной поверхности (19,5 м от репера), был достигнут уровень, соответствующий, на наш взгляд, залеганию верхних ашельских слоев М.Р. Касымова* (рис. 1). Учитывая, что примерно 1,5 метра верхних отложений на данном участке были сняты в результате раскопок предыдущих исследователей, то уровень, достигнутый в 2010 г. необходимо коррелировать со слоями, залегавшими в раскопе Касымова на глубине 14,5 – 15,0 м от дневной поверхности. Таким образом, можно предположить, что мы имеем дело с литологическими подразделениями, содержащими комплексы ашельских слоев 26-28. Более точную корреляцию культурно-стратиграфического профиля М.Р. Касымова с данными, полученными в 2010 г. установить проблематично из-за недостаточного стратиграфического описания литологических тел нижней части разреза в работах М.Р. Касымова, а также в силу излишней, на наш взгляд, дробности, упоминаемых культурных подразделений (мощность культуросодержащих слоев 26-28, составляет от 4 до 12 см; общая мощность всей пачки, в которую они заключены - приблизительно 30-35 см). Поскольку коллекции слоев 26-28 являются самыми многочисленными среди всех, выделенных ранее ашельских горизонтов стоянки, а технико-типологическая схожесть всего нижнего комплекса неоднократно подчеркивалась исследователем [Касы-

Рис. 1. Стратиграфическая колонка западной стенки стоянки Кульбулак и каменные изделия из коллекции слоя 23 стоянки.

мов, 1990], проведение предварительного корреляционного анализа новой, полученной в 2010 г., коллекции каменных артефактов с “ашельскими” материалами 80-х гг. ХХ в., на наш взгляд, можно рассматривать достоверным.

Общее количество каменных артефактов, обнаруженных в 2010 г. в слое 23, насчитывает 4995 экз., из которых 4302 экз. (86,1%) были определены как отходы производства (чешуйки, осколки, обломки и мелкие отще-пы до 3 см. в наибольшем измерении). В данной работе все статистические выкладки приводятся без учета отходов производства.

Первичное расщепление.

Нуклевидные изделия насчитывают 25 экз. (3,6%). Типологически определимые нуклеусы (19 экз.) подразделяются на:

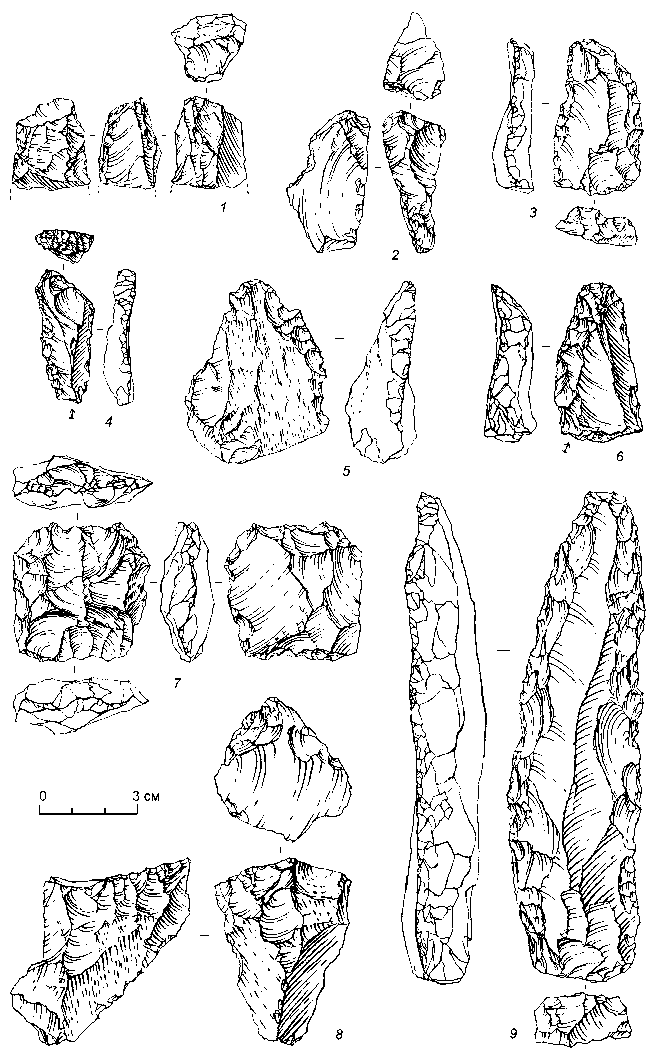

Плоскостные нуклеусы ( 12 экз.) включают в себя две категории изделий: 1) одноплощадочные монофронтальные параллельного принципа скалывания для отщепов – 6 экз.; 2) мультиплощадочные монофронтальные продольно-поперечного принципа скалывания для отщепов – 6 экз. В коллекции присутствует нуклеус, который в стадии значительного истощения/ уплощения был переоформлен в рамках “тронкированно-фасетированного” подхода в плоскостной нуклеус (рис. 2, 7 ).

Объемные нуклеусы (7 экз.) включают в себя две категории: 1) торцового принципа скалывания для получения пластин, пластинок и микропластин (6 экз.) (рис. 2, 1 , 2 ); 2) призматического принципа скалывания для получения пластинок и микропластин (1 экз.). Нуклеус, отнесенный ко второй группе (рис. 2, 8 ) технико-типологически близок кареноидным изделиям. Среди нуклеусов первой группы выделены одноплощадочные однофронтальные ядрища, имеющие удлиненно-треугольный (клиновидный) фронт (3 экз.; рис.2, 1 , 2 ), и двуплощадочные нуклеусы встречного скалывания (3 экз.).

Индустрия сколов (668 экз.) демонстрирует очевидную направленность расщепления на производство удлиненных (пластинчатых) заготовок: пластины – 246 экз. (35,5%), пластинки - 176 экз. (25,4%), из которых можно выделить 32 экз. микропластинок (пластинчатых сколов шириной менее 6 мм) (см. рис. 1, 1–4, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 19 ). Технические сколы насчитывают 33 экз. (4,8 %) и включают в себя краевые сколы (10 экз.), краевые пластинчатые сколы (15 экз.), сколы подправки дуги скалывания плоскостных нуклеусов (4 экз.), полуреберчатые (2 экз.) и реберчатую пластину, а также “таблетку”. Остроконечники насчитывают 3 экз. (см. рис. 1, 15, 18 ), а отщепы составляют 210 экз. (30,3%).

Среди остаточных ударных площадок всех сколов доминируют гладкие формы, присутствуют точечные, двугранные и фасетированные площадки. Дорсальные поверхности сколов демонстрируют доминирование параллельного и конвергентного раскалывания.

Орудийный набор (46 экз.)

Доминирующим типом орудия в комплексе являются скребки (14 экз.). Наиболее многочисленны концевые скребки (10 экз.), среди которых выде-

Рис. 2. Каменные изделия из коллекции слоя 23 стоянки Кульбулак.

ляются скребки с выпуклым лезвием (4 экз.; см. рис. 2, 6 ), скребки с прямым лезвием (3 экз.) и концевые скребки с зауженными лезвиями (2 экз.; см. рис. 2, 4 ). Одно изделие определяется как концевой микроскребок с выпуклым лезвием. Также были выделены такие модификации скребков как: боковые скребки (2 экз.), боковой скребок с шипом (1 экз.), скребок высокой формы (1 экз.). Последнее изделие типологически наиболее близко к кареноидным нуклеусам на сколах поперечной системы снятий (возможно переоформлено из такового).

Следующей по значимости категорией орудийного набора являются скребла (10 экз.): одинарные продольные выпуклые скребла высокой формы (3 экз.), одинарные продольные прямые скребла (2 экз.), двойные продольные прямые скребла (5 экз.) (см. рис. 1, 16 ). Морфологически наиболее близким типом к скреблам являются остроконечные пластины с ретушью -2 экз. (см. рис. 2, 9 ). Также были выделены следующие категории изделий: остроконечники с ретушью (2 экз.) (рис. 1, 18 ), орудие с подтеской (1 экз.), шиповидные изделия (2 экз.), зубчатое орудие (1 экз.), нож с обушком-гранью (1 экз.) (см. рис. 2, 5 ), отщепы с ретушью (4 экз.), пластины с ретушью (8 экз.) (см. рис. 1, 5 , 8, 11, 12, 17 ), пластинка с ретушью (1 экз.).

Основываясь на технико-типологическом анализе индустрии можно сделать вывод, что она была технологически нацелена на производство пластинчатых сколов. Орудийный набор демонстрирует доминирование верхнепалеолитических типов, с присутствием типологически ярких среднепалеолитических форм.

Среди ближайших аналогий данной индустрии в регионе следует указать индустрию грота Оби-Рахмат, причем сходство двух сопоставляемых индустрий исключительное. Прежде всего, идентичность прослеживается на технологическом уровне - сочетание в едином комплексе производства крупных пластинчатых заготовок и мелкопластинчатых сколов, получаемых с нуклеусов объемного и торцового расщепления. В качестве сходных черт следует указать и наличие в Кульбулаке специфических форм продольно-поперечного расщепления для получения мелких отщепов и пластинок, имеющих прямые аналогии с тронкированно-фасетированными изделиями Оби-Рахмата. Также обращает на себя внимание присутствие в слое 23 стоянки Кульбулак характерных для обирахматской индустрии ретушированных остроконечных пластин и массивных удлиненных остроконечников.

Исходя из технико-типологических характеристик артефактов слоя 23 Кульбулака и их несомненного сходства с комплексами Оби-Рахмата, можно предположить отнесение данной индустрии к обирахматской культуре, возможно, к ее начальным этапам существования. Учитывая имеющиеся для грота Оби-Рахмат определения точного возраста, наиболее логичным будет отнесение материалов слоя 23 стоянки Кульбулак к интервалу 80-60 т.л.н. Подобная культурно-хронологическуая интерпретация нижних культурных отложений стоянки Кульбулак вступает в противоречие с трактовкой коллекций, предлагавшейся ранее и распространенной в архео- логической литературе (материалы раскопок 1962-84 гг.). Для объяснения возникшей коллизии можно предложить два варианта объяснения: 1) либо материалы 2010 г., несмотря на их однородность и стратиграфически предполагаемую инситность представляют собой результат внедрения на подобную глубину более позднего материала; 2) либо предыдущими исследователями была допущена интерпретационная ошибка.

Для решения этой проблемы нами была проведена предварительная ревизия сохранившихся материалов одного из наиболее многочисленных ашельских слоев (слой 27) раскопок 1980-х гг. Технико-типологический анализ коллекции из раскопок М.Р. Касымова показал отсутствие каких-либо ашельских признаков в представленной индустрии, а бифасиальные формы, упоминающиеся в публикациях (отсутствующие в доступной для изучения коллекции), имеют среднепалеолитические характеристики. Кроме того, предварительная оценка коллекции 27-го слоя 1981 года раскопок показала значительные технико-типологические сходства с коллекцией 23-го слоя 2010 года раскопок - прежде всего, выраженная ориентация на пластинчатое производство и доминирование в орудийном наборе верхнепалеолитических типов. Раннепалеолитический возраст нижних культурных слоев стоянки Кульбулак помимо археологической интерпретации комплекса как “ашельского” утверждался и на основании данных палео-магнитного анализа, результаты применения которого, как известно по опубликованным и вошедшим в научный оборот данным [Касымов, 1990], свидетельствовали об обратной полярности нижних слоев стоянки (Брю-нес-Матуяма). Однако, детальное изучение полевых отчетов 1981 г. показало, что граница Брюнес-Матуяма была зафиксирована на другом разрезе близ города Ангрена, а его результаты были экстраполированы на разрез стоянки Кульбулак.

Таким образом, исследование нижних слоев стоянки Кульбулак в 2010 г., предварительный анализ полевой документации и археологических материалов 80-х гг. ХХ в. позволяют, на наш взгляд, поставить под сомнение атрибуцию археологических комплексов нижней части разреза раннепалеолитической эпохой. Скорее всего, в нижних слоях стоянки Кульбулак отражен начальный этап обирахматской культуры, хронологически относящейся к среднему палеолиту, но обладающей всеми технико-типологическими признаками переходной (от среднего к верхнему) индустрии с очень ранним проявлением мелко- и микропластинчатой технологии расщепле- ния камня.