Информационно-консультационная деятельность и её роль в развитии научно-технического прогресса в сельском хозяйстве

Автор: Матвеев Д.М., Меняйкин Д.В., Таланова А.О.

Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness

Статья в выпуске: 3 (3), 2015 года.

Бесплатный доступ

В данной статье рассмотрен опыт России и развитых Европейских стран в области поддержки технико-технологического переоснащения сельского хозяйства. Отдельное внимание в этой работе, отведено исследованию функционирования информационно-консультационных центров, которые существенно способствуют ускорению модернизации отрасли. На основе полученных результатов, авторами предложены мероприятия по повышению темпов технико-технологического переоснащения сельского хозяйства и его эффективности.

Научно-технический прогресс, информационно-консультационные центры, модернизация

Короткий адрес: https://sciup.org/170179919

IDR: 170179919

Текст научной статьи Информационно-консультационная деятельность и её роль в развитии научно-технического прогресса в сельском хозяйстве

На сегодняшний день обеспечение эффективного производства невозможно без использования современных технологий. С каждым годом спрос на инновационную продукцию возрастает. Применение ресурсосберегающей техники, внедрение инновационных способов ведения хозяйства и управления, во многом определяют конкурентоспособность организации в современных рыночных условиях. Не смотря на постоянный рост государственной поддержки, сельское хозяйство России все ещё отстает от уровня развитых Европейских стран. Большинство отечественных сельхозтовапроизводителей не способны конкурировать с иностранными поставщиками. Выходом из этой ситуации может стать переход отрасли на новый технологический уклад с упором на внедрение инновационных технологий и оборудования.

В развитых странах мира в настоящее время реализуется 5-й технологический уклад, характеризующийся развитием нескольких базовых направлений в науке и промышленности: атомная энергетика, микроэлектроника и информатика, биотехнология, генная инженерия животных, аэрокосмическая промышленность. При этом ряд учёных утверждает, что со 2-го десятилетия XXI века начинается новый виток развития технологий. Лидерами в этом направлении стали такие промышленно-развитые страны как Япония, США, страны Западной Европы. Предположительно, становление 6-го технологического уклада в них будет продолжаться до конца 30-х годов текущего столетия.

В сельском хозяйстве технологический прогресс проявляется, в первую очередь, в области генной инженерии животных и растений. Одно из ведущих мест в организации и управлении производством займут микроэлектроника и информационные системы, которые уже активно используются в точном земледелии и животноводстве.

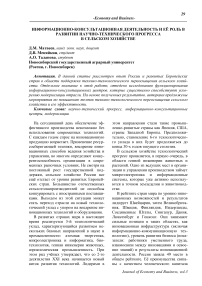

В рейтинге стран мира по уровню инновационных возможностей и результатов лидирует Швейцария, затем Великобритания, Швеция, Финляндия, Нидерланды, Соединенные Штаты, Сингапур, Дания, Люксембург и Гонконг. Они занимают сильные позиции в таких областях, как инновационная инфраструктура (включая информационно-коммуникационную технологию), уровень развития бизнеса (показатели: работники умственного труда, взаимосвязи между инновациями и освоение знаний) и результаты инновационной деятельности. Россия заняла 49 место в общем рейтинге. Её преимущества связаны с качеством человеческого капитала

(30 место), развитием бизнеса (43), развитием знаний и технологий (34). Показатели развития инфраструктуры остаются на среднем уровне (51 место). Мешают развитию инноваций несовершенные инсти- туты (88 место), низкие показатели результатов творческой деятельности (72) и развития внутреннего рынка (111) (табл. 2) [2].

Таблица 1. Рейтинг стран мира по Индексу инноваций 2014 года The Global Innovation Index 2014.62 [3].

|

Рейтинг |

Страна |

Индекс |

|

1 |

Швейцария |

64.8 |

|

2 |

Великобритания |

62.4 |

|

3 |

Швеция |

62.3 |

|

4 |

Финляндия |

60.7 |

|

5 |

Нидерланды |

60.6 |

|

6 |

Соединенные Штаты Америки |

60.1 |

|

7 |

Сингапур |

59.2 |

|

8 |

Дания |

57.5 |

|

9 |

Люксембург |

56.9 |

|

49 |

Россия |

39.1 |

По объему финансирования НИОКР можно выделить пять ведущих стран мира - США, Япония, Китай, Германия, Франция. Россия по этому показателю существенно отстает от стран ведущей пятерки: он составляет всего 6 % от уровня затрат США и 23 % - от уровня Китая.

В силу затяжных реформ и общего упадка Российской экономики сельского хозяйства и страны в целом, последние достижения мировой и отечественной аграрной науки начали осваиваться сравнительно недавно. В качестве основных но-ватов выступают сельхозтоваропроизводители обладающие определённой финансовой стабильностью и конкурентоспособностью на продовольственном рынке. В основном это организация относящиеся к подотраслям птицеводства и свиноводства. В некоторых случаях это хозяйства, имеющие зерновую и мясо-молочную специализацию. Одним из способов сокращения этого отставания и ускорения модернизации отрасли может стать развитие сети информационно-консультационных центров (ИКЦ). Её развитие получило свой толчок в 1994 г. К 2000 г., на районном уровне, было создано 227 информационно-консультационных центров. Основной целью их функционирования было оказание помощи сельскохозяйственным производителям в решении производственных проблем, в том числе связанных с реализацией и внедрением инноваций.

На современном этапе система информационно-консультационных центров должна выполнять следующие функции:

-

1. Информационная. Заключается в предоставлении необходимой информации сельскохозяйственным производителям и другим заинтересованным лицам по эффективному способу ведения хозяйства, новых технологиям, уровню цен, возможности получения субсидий и т.д.

-

2. Обучающая. Опирается на привлечение заинтересованной аудитории к обучающим семинарам и показательным работам, которые проводятся не только консультантами, но и ведущими учеными на базе опытных хозяйств.

-

3. Инновационная. Обеспечивает быстрый и эффективный переход инноваций от научных организаций до сельскохозяйственных организаций.

В настоящее время количество районных информационно-консультационных центров увеличилось практически в 2 раза и составило 465 шт., наибольшее их количество сосредоточено в Центральном фе- деральном округе – 132 шт., в Сибирском – 95 шт., Приволжском – 88 шт. (табл. 2)

Таблица 2. Формирование сети муниципальных (районных) информационно- консультационных центров.

|

Субъекты Российской Федерации |

Количество районных ИКС |

|

Центральный федеральный округ |

132 |

|

Северо-западный федеральный округ |

9 |

|

Приволжский федеральный округ |

88 |

|

Южный федеральный округ |

77 |

|

Уральский федеральный округ |

26 |

|

Сибирский федеральный округ |

95 |

|

Дальневосточный федеральный округ |

38 |

|

Российская Федерация – всего |

465 |

Значительный вклад в увеличение числа районных ИКЦ внесла реализация мероприятий по развитию информационноконсультационного обслуживания в сельской местности. Их общий объем финансирования за 2003-2013 гг. составил 198,5 млн руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 101,3 млн, бюджетов субъектов Федерации – 92,1 млн, внебюджетных источников – 5,1 млн руб. В ходе реализации мероприятий в сельской местности в 2003-2013 гг. было создано и открыто 262 информационноконсультационных центра, что превышает плановый показатель на 55% [1,2].

Не смотря на значительную государственную поддержку и развитие системы аграрного консультирования, инновационные разработки осваиваются низкими темпами. Наибольшую активность в выполнении НИОКР проявляют НИИ и ВУЗы аграрного профиля, но из-за неэффективного механизма продвижения инноваций они не получают широкого распространения.

Одной из наиболее развитых систем сельскохозяйственного консультирования является Кооперативная служба экстеншен в США, созданная для обслуживания фермеров за счет объединения университетской науки и компьютерных средств коммуникации. Она была основана в 1862 г. в рамках принятого закона об организации науки, сельскохозяйственного образования и распространения знаний среди фермеров. В результате реорганизации мини- стерства сельского хозяйстве в 1994 г. была создана «кооперативная служба исследований, образования и «экстеншен» в Штатах».

Основными целями её создания являются:

-

- создание базы знаний, которая способствует решению текущих и потенциальных проблем сельского хозяйства;

-

- создание эффективного механизма передачи знаний и технологий от научноисследовательских организаций до хозяйствующих субъектов;

-

- создание динамичной и интерактивной коммуникационной сети, которая связывает отдельных лиц, организации, университеты и штаты.

Данная служба существует на основе партнерства с 74 университетами в штатах, 130 сельскохозяйственными училищами, 59 опытными станциям, 63 школами лесоводства, 27 ветеринарными техникумами и с 3150 районными администрациями графств на всей территории страны.

Разработкой и созданием инноваций занимаются ученые и специалисты ведущих университетов, взаимоотношения которых с министерством сельского хозяйства США определяются контрактами. Также, работа с фермерами ведется через офисы экстеншен, которые имеются почти в каждом районе штата.

На федеральном уровне министерство сельского хозяйства заключает контракт с университетом штата. Университет при- нимает на себя обязательство организовать службу экстеншен на территории данного штата. В свою очередь министерство обязуется предоставлять университету федеральные средства, выделенные штату на эти цели.

Финансирование системы экстеншен осуществляется из Федерального правительством, Правительством штата и администрации графств. В 2010 г. на эти цели было потрачено около 1 млрд. долларов США, в т.ч. из федерального бюджета 495 млн, бюджета штатов - 500 млн долл США.

Другой страной с эффективным механизмом доведения научно-технических разработок до потребителей является Япония. Это одна из стран с развитым аграрным сектором экономики, которая прошла свой путь преобразования сельского хозяйства. Практически до середины XX в. в ней преобладал ручной труд, и использовались морально устаревшие технологии производства. Его развитие и наращивание объёмов производства основывалось на экстенсивном направлении. Проведение земельной реформы в 1946-1949 гг., в ходе которой земля была передана фермерам, работавшим на ней, положило начало стремительному росту экономической эффективности и валового продукта отрасли за счёт освоения последних достижений НТП.

Значительный отток трудовых ресурсов из сельской местности, вследствие бурного развития промышленности, потребовал механизации наиболее трудоёмких технологический операций и повышения производительности труда. Рост городского населения и уровня их доходов обеспечивали стабильный рост потребления продукции сельского хозяйства и рост цен на неё.

Не последняя роль в развитии НТП в сельском хозяйстве Японии отводится государственной поддержке и кредитным кооперативам, обеспечивающим сельхозтоваропроизводителей доступными финансовыми ресурсами. При этом наибольшее значение оказало выделение целевых кредитов на освоение инноваций, на льготных условиях.

Важное значение, в техникотехнологической модернизации отрасли, имело расширение и углубление научноисследовательской деятельности в сельском хозяйстве. В этот период в Японии начинается активная разработка средств механизации отвечающих требованиям производства. Использование импортной техники носило весьма ограниченный характер, в силу особенностей ландшафта на которых располагаются сельскохозяйственный угодья и небольших земельных наделов фермеров. Развитие аграрной науки дало новые сорта сельскохозяйственных культур, устойчивых ко многим заболеваниям и вредителям, обладающих более высокой урожайностью и качественными характеристиками продукции. В 60х годах организовано семеноводство и племенное дело.

Рост механизации и наукоёмкости производства способствовал повышению профессиональной грамотности работников сельского хозяйства в ходе специального обучения и самообразования.

Существенный вклад в развитие НТП внесла обширная сеть частных и государственных организаций, специализирующихся на продвижении инноваций до конечных потребителей. Ведётся активная пропаганда положительного опыта внедрения инноваций и обучение работников сельского хозяйства новым технологиям производства.

Установление тесных взаимоотношений между префектурными опытными станциями, работниками, специализирующимися на распространении инноваций, и сельхозтоваропроизводителями, позволило существенно сократить период диффузии научно-технических достижений в отрасли. К примеру, в овощеводстве закрытого грунта новшества внедрялись примерно в 30% хозяйств ещё до их официальной публикации. В течение следующих 2-х лет, количество хозяйств использующих новшества, удваивалось. В течение 3-го года, они внедрялись в остальных. Средний период диффузии инноваций после их публикации и рекомендации к внедрению, составлял 3-4 года. Такой результат превы- шал показатели США и стран Западной Европы в 1,5 раза, СССР - в 2 раза [5].

В настоящее время большинство сельхозтоваропроизводителей Японии применяют в производственном процессе только селекционные сорта растений, высокопродуктивные породы животных и современные технологии. Под элитными сортовыми семенами риса занято до 95% его общей посевной площади, сои - 70%, чайными кустами - 58%. По разным оценкам до 90% овощей закрытого грунта составляют гибридные сорта. Сегодня, Япония занимает первое место в мире по использованию химических средств защиты растений, в то время как до реформы они не использовались вовсе.

Среди Европейских стран наиболее эффективную систему сельскохозяйственного консультирования имеет Дания. В отличии от Российской, она существует уже много лет, первый закон о субсидиях на содержание консультантов был принят в 1887 г. Дальнейшее её развитие проходило при непрерывном участии и поддержки государства.

Консультационная служба в Дании существует на базе фермерских союзов, поэтому они являются как клиентами службы, так и её учредителями. Фермеры сами формируют направления работы и стратегию консультационной службы. При этом идет постоянная конкуренция между ИКЦ за клиентов и самих консультантов. Стоит также отметить, что с 2003 г. датская консультационная служба находится практически на самообеспечении.

Местный консультационный центр обслуживает от 500 до 2000 фермерских хозяйств, и имеют больше 50 сотрудников. В крупных центрах весь аппарат разделен на отделы (растениеводство, животноводство и т.д.), что позволяет вести точечную инновационную деятельность.

Оплата самих консультантов почасовая. Фермеры вносят годовую оплату, которая зависит от площади и объемов производства. Как показывает статистика, 77 % фермеров крупных хозяйств с площадью пашни более 100 га и выше прибегают к услугам ИКЦ. В свою очередь численность таких фермеров, чьи угодья составляют менее 10 га, составляю лишь 22%.

В настоящее время можно с уверенностью утверждать, что в ряде европейских и азиатских стран сформирован эффективный механизм разработки и внедрения научно-технических достижений в сельском хозяйстве. Россия же, в этом направлении, является фактически неконкурентоспособной. Не смотря на значительные государственную поддержку создания информационно-консультационных центров, они не дали ожидаемого результата по причине низкой заинтересованности ученых и отсутствия свободных финансовых ресурсов у сельхозтоваропроизводителей [6].

Решение данной проблемы сводится к следующим направлениям:

-

1) формирование кадрового состава служб информационного консультирования. Следует обратить внимание на опыт ведущих зарубежных стран в этом вопросе, в которых такие службы создаются на базе ВУЗов, что позволяет нанимать в штат ведущих ученых-практиков

-

2) Создание культуры сотрудничества с сельскохозяйственных производителей со специалистами ИКЦ, а также пропаганде инновационного развития. Для этого наиболее крупные хозяйства целесообразно использоваться в качестве опытных площадок и на их базе проводить обучение специалистов из соседних регионов

Основной проблемой системы консультирования в России является то, что государство рассматривает только экстенсивный путь их развития, не обращая внимания на качество. Выходом из сложившейся ситуации может быть ликвидация неэффективных и малоэффективных консультационных центров, что позволит перенаправить освободившиеся финансовые ресурсы на развитие перспективных. Для этого необходимо разработать показатели эффективности деятельности ИКЦ и диверсифицировать их по регионам из-за существенных различий в природноклиматических условиях.

Список литературы Информационно-консультационная деятельность и её роль в развитии научно-технического прогресса в сельском хозяйстве

- Колотов Л.С. Организация оказания консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям. Методические рекомендации -М.: ФГОУ РАКО АПК, 2009, -133 с.

- Итоги реализации ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» за 2003-2013 гг.: информ. издание. -М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2014. -154 с

- Исследование INSEAD: Глобальный индекс инноваций 2014 года. //Центр гумани-тарных технологий. -2014.07.18. URL: http://gtmarket.ru/news/2014/07/18/6841

- Матвеев Д.М. Роль консалтинговой деятельности в технико-технологическом переоснащении сельского хозяйства/А.Т. Стадник, Д.М. Матвеев, М.Г. Крохта, П.П. Холодов; Новосиб. гос. аграр. ун-т. -Новосибирск: Изд-во НГАУ, 2013. -200 с.

- Матвеев Д.М. Эволюция научно-технического прогресса в сельском хозяйстве/Матвеев Д.М.//Экономика и бизнес: теория и практика. -2015. № 2. C. 33-38

- Меняйкин Д.В. Основные направления государственной инвестиционной политики в рамках повышения темпов технико-технологического переоснащения сельского хозяйства/Матвеев Д.М., Меняйкин Д.В., Таланова А.О.//Экономика и предпринимательство. 2014. № 11-3 (52-3). С. 92-95.