Информационно-психологическая безопасность цифровых отношений в здравоохранении (обзор)

Автор: Кудашева З.Э.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Общественное здоровье, организация и социология здравоохранения

Статья в выпуске: 4 т.20, 2024 года.

Бесплатный доступ

Цель: определить специфику информационно-психологической безопасности цифровых отношений в здравоохранении как институционального параметра развития цифрового контура медицины. Методика написания обзора . Методом исследования послужил теоретический анализ научной литературы, позволивший проследить интеграцию проблематики информационно-психологической безопасности коммуникационных процессов в осмысление институциональных изменений в сфере здравоохранения. Литературный обзор и анализ информации проведен в современных электронных библиографических базах PubMed, Google Scholar, e-Library, Web of Science, CyberLeninka. Изучено 96 источников, из них в обзор вошло 38 работ, опубликованных в период с 1989 по 2024г. Заключение . Важным этапом в изучении цифровых отношений в здравоохранении стало понимание информационно-психологической безопасности как необходимого условия их институционализации. Концептуальное представление о видах и функциях информационно-психологической безопасности определяет возможности ее проецирования на уровень агентов цифровых отношений. Ключевой характеристикой информационно-психологической безопасности выступает коммуникативная компетентность врачебных кадров и ее формирование как стратегическая задача современной высшей медицинской школы.

Цифровые технологии, информационно-психологическая безопасность пациента, цифровые коммуникативные компетенции врачей, цифровая компетентность

Короткий адрес: https://sciup.org/149148659

IDR: 149148659 | УДК: 614.2 | DOI: 10.15275/ssmj490

Текст обзорной статьи Информационно-психологическая безопасность цифровых отношений в здравоохранении (обзор)

EDN: XPDVDG

снять «трудности посещения врача» и даже способно гармонизировать отношения между врачом и пациентом [1]. Институционализация консультативных сетей как ключевого сегмента цифровых отношений в здравоохранении активирует проблему информационно-психологической безопасности субъектов данного взаимодействия.

Несмотря на существенные различия национальных систем здравоохранения, угрозы «нарушения границ» информационно-психологической безопасности пациентов имеют общие предпосылки и могут быть преодолены едиными способами [2]. В связи с этим стала еще более очевидной важность дискуссии относительно обеспечения безопасности пациентов. В настоящее время на международном уровне Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) введен Всемирный день безопасности пациентов, который отмечают 17 сентября ежегодно.

Динамика результатов обсуждения безопасности в общественном пространстве представлена в табл. 1.

Хронология мировой повестки безопасности

Таблица 1

|

Этап |

Название мероприятия/документа |

Временные параметры, год |

Ядерные проблемы |

Целевые субъекты |

|

I |

55-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (далее ВАЗ) |

2002 |

Безопасность пациентов (создание проекта резолюции по этому вопросу) |

Делегации 191 страны, представители специализированных агентств и учреждений Организации Объединенных Наций |

|

II |

57-я сессия ВАЗ. |

2004 |

Создан Всемирный альянс за безопасность пациентов (Россия вступила в альянс в 2006 г.) |

192 страны — члены ВОЗ |

|

III |

58-я сессия ВАЗ |

2005 |

Приняты две резолюции: «Безопасность пациентов и качество медицинской помощи» и «Безопасная медицинская помощь для профилактики передачи HBV, HCV и других возбудителей, передающихся с кровью» |

194 страны — члены ВОЗ |

|

IV |

«Глобальная проблема безопасности пациентов на 2005–2006 гг.» («Чистое лечение — безопасное лечение») |

2005–2006 |

Основная идея обеспечения стерильности при уходе за больными |

194 страны — члены ВОЗ |

|

V |

3-я глобальная встреча по проблеме безопасности пациентов в ВОЗ |

2017 |

Безопасность пациентов как ключевой принцип системы здравоохранения |

194 страны — члены ВОЗ |

|

VI |

3-й глобальный министерский саммит (Токийская декларация) |

2018 |

Формирование стратегии «Глобальных действий» в области безопасности пациентов медицинских организаций |

450 участников из 42 стран. |

|

VII |

4-я Глобальная встреча по проблеме безопасности пациентов в ВОЗ |

2019 |

Оценка влияния информатизации на безопасность пациентов |

194 страны — члены ВОЗ |

|

VIII |

72-я сессия ВАЗ |

2019 |

Разработка плана действий по безопасности пациентов |

194 страны — члены ВОЗ |

|

IX |

74-я сессия ВАЗ |

2021 |

Принят глобальный план действий по обеспечению безопасности пациентов |

194 страны — члены ВОЗ |

|

X |

76-я сессия ВАЗ: «Вовлечение пациентов в целях обеспечения их безопасности» |

2023 |

Разработка Хартии прав пациентов на безопасность |

194 страны — члены ВОЗ |

Таким образом, очевидна последовательная работа на глобальном уровне, в которой охватываются различные вопросы. Прослеживается смещение акцентов, постепенное осознание важности не только непосредственной работы врача с пациентом, но и опосредованной — ввиду информатизации и цифровизации нашего общества.

Проблема регламентации коммуникативного поведения агентов взаимодействия в информационном пространстве цифрового здравоохранения обусловлена нормами и принципами информационно-психологической безопасности. А. Н. Лунев, Н. Б. Пугачева, Л. З. Стуколова выделили такие принципы, как принцип центрации, легитимизации, имплицитности, амплификации [3]. Они определяют контур формирования цифровых коммуникативных компетенций обучающихся высшей медицинской школы, несоблюдение которых наносит непоправимый вред лечебно-профилактическому процессу, в связи с чем трудно переоценить значимость задачи, стоящей перед высшей медицинской школой в сфере формирования профессиональных коммуникативных компетенций, позволяющих минимизировать риски оказании консультативной помощи в рамках цифровой медицины.

Цель — определить специфику информационнопсихологической безопасности цифровых отношений в здравоохранении как институционального параметра развития цифрового контура медицины.

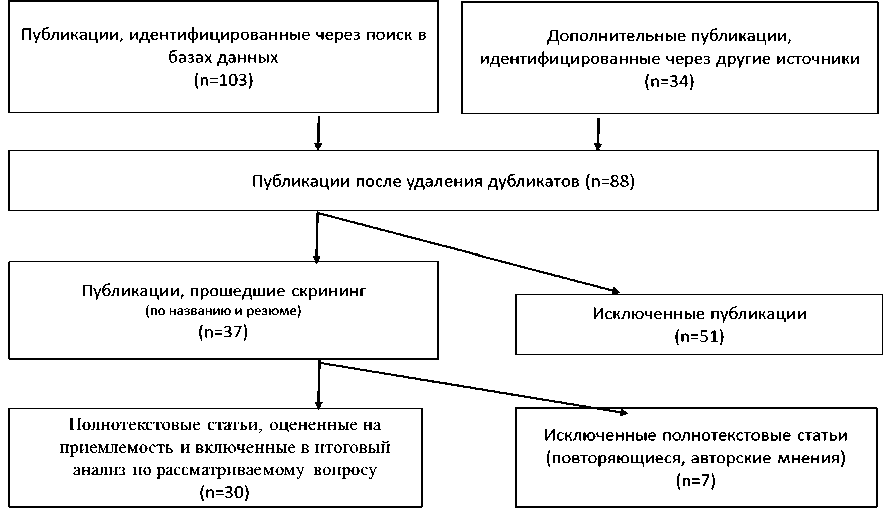

Методика написания обзора. Систематический обзор выполнен по методологии PRISMA (The Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses) (рисунок). Методом исследования послужил теоретический анализ научной литературы, позволивший проследить интеграцию проблематики информационно-психологической безопасности коммуникационных процессов в осмысление институциональных изменений в сфере здравоохранения. Цифровые технологии формируют новую реальность медицинской практики, модифицируя способы коммуникации как внутри профессионального сообщества, так и вне его. При этом в качестве институционального параметра рассматривается информационно-психологическая безопасность как «защищающая» границы медицинской практики и личные границы пациента.

В силу того, что тема информационной безопасности не так давно начала разрабатываться в науке, требуется закрепление определенных понятий на законодательном уровне из-за интенсификации

Методология отбора литературных источников

развития цифровизации общества и возникновения угроз информационной безопасности как общества в целом, так и личности. Именно поэтому в список литературных источников были включены ссылки на словари ввиду наличия определения понятий «безопасность», «информационная безопасность» и ссылки на нормативно-правовую базу, отражающие сущность информационной безопасности общества и человека.

Таким образом, данная тема находит отражение в изученных нормативно-правовых документа (в том числе и в Конституции РФ), вследствие чего мы находим возможным сравнение юридических и научных источников, обнаруживая понятийное сходство термина «информационная безопасность». Исходя из этого в дальнейшем было выведено определение понятия «информационно-психологическая безопасность».

Критерии приемлемости . В научной статье проведен обзор и анализ современных и актуальных исследовательских данных по теме обеспечения информационно-психологической безопасности пациента в цифровом коммуникативном пространстве медицины.

Критерии включения . Преимущественно в нашем исследовании использовались научные работы за последние 10 лет, в которых изучался вопрос информационно-психологической безопасности пациента в цифровом коммуникативном пространстве.

Источники информации. Литературный обзор и анализ данных проведен с помощью электронных библиографических систем, таких как Google Scholar, PubMed, Web of Science, e-Library, Cyberleninca.

Поиск. Применялись следующие ключевые слова из русскоязычных источников: «цифровизация здравоохранения», «информационно-психологическая безопасность пациента», «информационная безопасность пациента», «конфиденциальность», «врачебная тайна», «цифровые коммуникативные компетенции врачей», «цифровая компетентность врача»; для англоязычных источников: «information and psychological safety of the patient», «confidentiality in medicine», «medical secrecy», «digitalization of medicine», «information technology in medicine», «digital communication competencies of doctors». Анализ проводили без использования специализированных программных средств. Отбор научных работ осуществлен в зависимости от их научной ценности. Особое внимание уделено статьям, опубликованным в рецензируемых научных изданиях.

Проанализировано 96 научных источников по теме информационно-психологической безопасности пациентов. Коммуникацию с авторами исследования не проводили. В работе применялось 38 научных источников, опубликованных в период с 1989 по 2024 г.

Результаты обзора. Рассмотрим цифровые отношения в здравоохранении, дадим определение данного понятия, определим действующие лица данных отношений.

В настоящее время в здравоохранении за счет активной цифровизации и перехода к цифровой медицине появляется понятие «цифровые отношения», и взаимодействие в рамках медицинского обслуживания осуществляется по сложной сети, включающей в себя не только людей, но также и нечеловеческие субъекты (цифровые медицинские карты, базы данных, информационные системы больниц, электронные медицинские карты, онлайн-сообщества пациентов, приложения, связанные со здоровьем, и т. д.) [4].

Цифровые взаимоотношения в здравоохранении формируют новую реальность медицинской практики, модифицируя способы коммуникации как внутри профессионального сообщества, так и вне его. Соответственно между субъектами цифрового здравоохранения формируются совершенно новая система взаимодействия: субъектами выступают виртуальные «личности», осуществляющие взаимодействие с идентификацией личности в виртуальном пространстве; также будут реализовываться права человека в виртуальном пространстве. Соответственно, основным условием вступления в цифровые отношения будет являться обеспечение безопасности всех субъектов данного взаимодействия, в частности, особое внимание необходимо уделить информационно-психологической безопасности пациентов [5].

Если пациенты не будут уверены, что их данные будут безопасными, прозрачными и доступными для них, то это может привести к нарушению доверия к конкретному медицинскому работнику и системе здравоохранения в целом.

Исходя из сказанного следует выделить: первостепенное значение для пациентов в рамках цифровых отношений приобретает необходимость сохранения конфиденциальности и прозрачности данных с их полного разрешения [6].

Рассмотрим задачи цифровых отношений и технологическую среду, в которой реализуются данные отношения (понятие цифрового контура, то, как он создан, и средства, которыми он пользуется).

Потребность в изучении цифровых отношений в здравоохранении появляется в связи с переходом к цифровой медицине. В России нормативными основаниями перехода к цифровой медицине послужили следующие документы:

Федеральный закон №149-ФЗ от 27.07.2006 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

Федеральный закон Российской Федерации №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных»;

Постановление Правительства РФ от 09.02.2022 № 140 (ред. от 04.03.2024) «О единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения» (вместе с «Положением о единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения»);

приказ Минздрава России №1159н от 31.12.2013 «Об утверждении Порядка ведения персонифицированного учета при осуществлении медицинской деятельности лиц, участвующих в оказании медицинских услуг»;

приказ Минздрава России №965н от 30.11.2017 «Об утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий»;

приказ Минздрава России №341н от 14.06.2018 «Об утверждении Порядка обезличивания сведений о лицах, которым оказывается медицинская помощь, а также о лицах, в отношении которых проводятся медицинские экспертизы, медицинские осмотры и медицинские освидетельствования»;

Указ Президента Рф от 06.06.2019 №254 «О стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года»;

Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2021 №3980-р «Об утверждении стратегического направления в области цифровой трансформации здравоохранения» [7].

В настоящий момент активно развивающийся в России проект «Единый цифровой контур» направлен на повышение эффективности функционирования российской системы здравоохранения за счет активной ее цифровизации.

Внедрение цифрового контура в систему здравоохранения создает условия для институциональных изменений, которые связаны с проектированием цифровых отношений в медицине. Это, в свою очередь, привело к актуализации проблемы информационно-психологической безопасности субъектов данного взаимодействия.

Таким образом, для эффективной реализации проекта «Единый цифровой контур» необходимо обеспечение информационной безопасности граждан Российской Федерации. Для предоставления информационно-психологической безопасности потребителям медицинских услуг необходимо следующее: ведение перечня информационных ресурсов и сведений об уровне их конфиденциальности, ведение единого каталога пользователей, обезличивание персональных данных.

Рассмотрим информационно-психологическую безопасность личности пациентов через содержательное наполнение, структуру, ее нормативно-правовое измерение.

В Кэмбриджском словаре (Cambridge Dictionary) «безопасность» (safety) определяется, как состояние или место, в котором вы не подвергаетесь опасности или риску. В cловаре Чэмберса (The Chambers dictionary) «безопасность» описывается как «состояние, чувство или средства пребывания в безопасности». В данном определении акцент делается на эмоциональной составляющей и средствах, которые обеспечивают эту безопасность. В этом определении также отсутствие « тревожности и озабоченности » рассматривается как условие « стабильности » и « уверенности » [8]. В Оксфордском словаре (Oxford English Dictionary) [9] безопасность рассматривается как состояние, которое обладает более приоритетным и более высоким уровнем значимости для личности, чем уверенность. В словаре современного американского языка Гарнера (Garner’s Modern American Usage) понятие безопасности трактуется в «освободительном» ключе — в ключе « преодоления » [10]. Безопасность представляется как свобода от опасности и риска, от озабоченности и сомнений. В большом французском словаре «Ларусс» (Grand Larousse encyclopédique) также имеется указание на безопасность как состояние « уверенности » и « отсутствие беспокойства » [11]. В свою очередь, немецкая культурная традиция описывает безопасность как « надежность и уверенность ».

В отечественной традиции понятие «безопасность» включает три компонента: отсутствие опасности, угрозы, а также безвредность. В «Толковом словаре русского языка» (С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой) понятие «безопасность» определяется как «состояние, при котором не угрожает опасность и есть защита от опасности ». В «Толковом словаре живого великорусского языка» (В. И. Даля) безопасность описывается как «состояние сохранности и надежности ».

Проведенный нами анализ позволяет констатировать, что в разных культурах представления о безопасности являются схожими. Таким образом, безопасность может трактоваться как чувство защищенности от различного рода рисков и опасности [12]. Далее изучим то, как можно интерпретировать понятие «информационная безопасность».

В 1980 г. впервые появляется термин «безопасность информации», или «информационная безопасность», «безопасность IT» . Одним из базовых условий формирования информационной безопасности является защита информации от несанкционированного доступа, а также искажения или от утраты данных.

Под информационной безопасностью Российской Федерации понимается «состояние защищенности информационной среды общества, обеспечивающее ее формирование, использование и развитие в интересах граждан, организаций, государства» [13, 14].

В Указе Президента РФ №646 от 05.12.2016 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации» понятие «информационной безопасности» представлено схожим образом [15].

В зарубежной литературе подчеркивается, что подход к информационной безопасности должен носить многоуровневый и превентивный характер [16]. Сам термин связывается с такими понятиями, как конфиденциальность, целостность и доступность [17]. Конфиденциальность создает уверенность в том, что информация будет закрыта от неподходящих лиц. Целостность — в том, что данные будут точными и полными. Доступность — в том, что информацию смогут получить те, для кого она была создана [18].

Таким образом, термин «информационная безопасность» раскрывает схожее с термином «безопасность» содержание, его определение ведется в ключе доступа к информации, а также работы любого рода с ней (изменения, распространения и пр.).

Нормативно-правовой подход к информационной безопасности как термина цифрового контура здравоохранения берет начало в статье 41 Конституции РФ [19]. Устанавливается, что медицинская информация про пациента должна быть конфиденциальной, это и будет определять сохранность информационной безопасности личности пациента. В законодательстве это требование закреплено в Федеральном законе Российской Федерации №323 от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [20]. Все подобные сведения, используемые в информационных системах, являются врачебной тайной [21].

Персональные данные пациента, хранящиеся в медицинских информационных системах, также подлежат защите. К информационной безопасности в системе здравоохранения предъявляется ряд следующих требований: честность, конфиденциальность, целостность, доступность, подотчетность [22, 23]. Отметим, что это является расширенной номенклатурой требований, предъявляемых к информационной безопасности, которые описаны нами ранее (при анализе зарубежной литературы).

Потребность выделения информационно-психологической безопасности как отдельного направления исследования обусловлено следующими факторами: информатизацией общества; появления понятия «цифровые отношения», неоспоримым влиянием цифровизации на состояние человека, его физическое и психическое здоровье [24].

Если анализировать данный термин с социальнофилософских позиций, то будет раскрываться следующее его содержание: осознание личностью уровня защищенности значимых для него интересов от внутренних и внешних угроз или опасностей, а также как социальные практики, способствующие формированию безопасного поведения [25].

В коммуникативном ключе данное понятие значит состояние защищенности социальных субъектов различных уровней общности, масштаба, системноструктурной и функциональной организации от воздействия негативных информационных факторов. Отсутствие или недостаток требуемой информации, нарушение прав в сфере ее получения также служат маркером для описания информационно-психологической безопасности личности [26].

Информационно-психологическая безопасность может быть описана и как состояние целостности активного социального субъекта в условиях информационного взаимодействия с окружающей средой [27].

Таким образом, многоаспектность и полисеман-тичность понятия «информационно-психологическая безопасность личности» объясняется его этимологией, историей развития, однако центральным звеном данного понятия остается личность человека, вокруг которой вырастают все смыслы.

Рассмотрим классификацию рисков информационно-психологической безопасности пациента.

В рискогенном ключе информационно-психологическая безопасность пациента включает две основные группы источников угроз: внешние и внутренние.

Основной источник — неадекватное содержание информации, а также непроверенная информация [28]. Она вводит пациента в заблуждение относительно его здоровья, дестабилизирует его и не позволяет адекватно воспринимать окружающий мир и самого себя. Информационная среда приобретает для пациента характер «второй субъективной реальности». Поскольку Интернет становится повсеместной частью информационной жизни людей, большинство людей имеют доступ к нему, им становится комфортно использовать Всемирную сеть для своих информационных нужд. В сфере здравоохранения быстрое распространение медицинской информации в Интернете привело к тому, что все больше пациентов обращаются к поисковым системам как к первому источнику медицинской информации и получают знания о возможных причинах своего текущего состояния здоровья, прежде чем обращаться за профессиональным диагнозом. Между тем это вовсе не значит, что найденные данные будут корректны [29]. В результате неправильно принятой и отраженной информации у пациента формируется та ее часть, которую условно можно обозначить как «иллюзорная реальность» [30]. Данная «реальность», сформированная на основе искаженного видения индивидом болезни и ее последствий, напрямую влияет на эффективность терапевтического процесса.

Действия субъектов, представленные в информационной среде, или алгоритм действий, который предлагается информационной средой, также являются внешним фактором угрозы информационной безопасности пациентов. Они могут сформировать у пациента систему ошибочных действий. Известно, как прочитав множество недостоверных малонаучных источников, пациент может самостоятельно поставить себе диагноз и начать лечение, что может пагубно сказаться на его здоровье. К таким источникам мы можем отнести результаты деятельности различных представителей нетрадиционной медицины, фармацевтических компаний, шаманов-целителей и других, которые активно репрезентируют в медиасреде непроверенную медицинскую информацию.

В качестве еще одного источника внешних угроз информационно-психологической безопасности личности пациента выступают сами медицинские работники. Опасность возникает, когда они, преследуя личные интересы, а иногда и просто реализуя свои амбиции, пропагандируют собственные методы лечения. Недобросовестные врачи часто используют собственный статус и маскируют свои истинные цели с целью оказания информационно-психологического воздействия на пациентов.

Безусловно, к источникам риска для личности мы можем отнести и людей, с которыми осуществляется коммуникация: родственники больного, другие пациенты, люди, выкладывающие медицинскую информацию в социальных сетях, блогах, на сайтах, форумах и др. Социально-психологические качества субъектов, включенных в коммуникацию с пациентом, часто оказывают негативное влияние на реципиента медицинской информации. Внешними проявлениями угроз в данном случае выступают информационные грубость, невнимательность, поспешность, неполнота, недостоверность, неоконченность и т. д.

Угрозы содержатся и в самой информационной среде: недостаток нужных данных, ограничение прав личности к источникам информации [31].

К внутренним источникам угроз можно отнести особенности психики человека, ее биосоциальную природу, личностные и социально-психологические характеристики пациента. В силу этих особенностей люди по-разному могут реагировать на информационные воздействия, различным образом способны анализировать и оценивать поступающую к ним информацию. Есть некоторые шаблонные ошибки мышления, так называемые когнитивные искажения, происхождение которых обусловлено характеристиками и закономерностями функционирования психики. Их наличие делает каждого из нас обусловливаемым и поддающимся манипулятивным тактикам и стратегиям информационного характера. Кроме того, пациенты могут не обладать необходимыми навыками для оценки медицинской информации и соотнесения ее со своими потребностями.

В кризисных ситуациях повышается внушаемость людей, их восприимчивость к информационно-психологическим воздействиям. Так, в ситуации эпидемиологических рисков возрастает скорость распространения и воздействия негативной информации (посредством информационных технологий) на большие массы людей. Человек подвергается своеобразному психическому заражению определенным негативным психоэмоциональным состоянием, что отрицательным образом сказывается на формировании общественного мнения относительно всей системы здравоохранения [32].

Для обеспечения информационной безопасности следует создать надлежащую систему противодействия внутренним и внешним угрозам, такая система должна состоять из нормативно-правового, организационного и технологического компонентов [33]. Следует отметить, что, помимо выделенных компонентов, ведущим для реализации информационнопсихологической безопасности выступает коммуникативный компонент.

Таким образом, важным условием и механизмом формирования цифрового коммуникативного пространства медицины и обеспечения информационнопсихологической безопасности в системе здравоохранения является коммуникативная компетентность агентов взаимодействия в системе здравоохранения.

Рассмотрим, какие цифровые коммуникативные компетенции должны быть у врача для обеспечения безопасной информационной среды пациента.

Цифровизация обеспечивает расширение возможностей в медицине: от научных исследований до вопросов ухода за пациентами. Каждая область медицины находится под влиянием цифровой трансформации, что предопределяет важность формирования соответствующих навыков для каждого медицинского работника. При этом исследователи констатируют их нехватку у современных врачей [34]. Отсутствие цифровой компетентности у врача может привести к медицинским ошибкам и ослабить его желание использовать и внедрять новые цифровые инструменты, а также будет влиять на формирование адекватных цифровых отношений между врачом и пациентом [35]. В том числе это требуется для соблюдения информационной безопасности пациентов, которых следует обучать способам самозащиты в информационной среде. Пациент как объект информационно-психологического воздействия, для которого ситуация болезни является стрессовой, не может защитить себя от различного рода негативных влияний (непроверенной информации, грубых слов со стороны врача, случайно услышанных фраз о диагнозе и неправильной их трактовке и т. д.). Первостепенной задачей в этой сфере является разработка и формирование способов обучения цифровым коммуникативным компетенциям медицинских работников всех уровней.

Учеными из Калифорнийского государственного университета и из Городского университета Гонконга применительно к условиям цифровой экономики были предложены следующие компетенции, необходимые для «электронного лидера»: социально-коммуникативные и социально-технологические. На наш взгляд, данные компетенции актуальны и для специалистов, работающих в сфере медицины, так как система здравоохранения является отраслью экономики.

Социально-коммуникативные компетенции включают следующие навыки: коммуникации, социальные навыки, командообразования, создания доверия. Вместе с тем в цифровом контуре здравоохранения все эти характеристики приобретают дополнительную размерность: так, создание доверия возможно не только в живом общении врача и пациента, но и в их виртуальной коммуникации, например на форумах, где медицинские работники дают рекомендации людям по их запросу.

Социально-технологические компетенции охватывают навыки преобразования, то есть способность применять те инновации, которые возникают в цифровой среде, а также технологические навыки, предполагающие, что врач может оставаться в курсе всех разработок, а также осознает те проблемы, которые связаны с безопасностью в цифровом контуре [36], в том числе это способность применять телемедицинские технологии, знать приложения для отслеживания состояния здоровья, которые можно рекомендовать пациенту как часть его лечения, умение применять искусственный интеллект для решения медицинских задач, использовать программы для поддержки принятия медицинских решений, анализировать данные [37].

Безусловно, в условиях цифровизации традиционных социальных навыков врачу будет недостаточно. Такие навыки, как активное слушание, эмпатию необходимо объединять с навыками использования различных методов виртуального взаимодействия. При этом врачам нужно владеть различными инструментами коммуникации: способами речевого воздействия — убеждением, внушением, побуждением, стратегиями и тактиками коммуникации, навыками бесконфликтного общения, нормами речевого поведения — языковыми, коммуникативными и этическими и т.д.

Особую значимость в рамках электронного общения в диаде «врач — пациент» приобретает доверие, которое возникает у потребителей медицинских услуг как к системе в целом, так и к его агентам. При доверии пациент становится более комплаентным, уменьшается количество противоречий между ним и врачом, между ними формируется гармоничное взаимодействие. Категория «доверия» является индикатором успешности и эффективности внедрения цифровых технологий в сферу здравоохранения [38].

Важность доверия как одного из ключевых видов социального восприятия в условиях виртуального взаимодействия определяется отсутствием личных контактов между участниками лечебно-профилактического процесса, а также зависимостью от технических средств, позволяющих осуществлять коммуникацию. Одна из наиболее значительных задач в условиях цифрового взаимодействия — корректировка и расширение существующих норм и принципов общения для успешной работы в цифровом формате. Четко закрепленные нормы и правила общения в рамках виртуального взаимодействия в системе здравоохранения помогут установить доверительные отношения в диаде «врач — пациент», которые обеспечат ясность ролей каждого участника коммуникации, улучшат обратную связь и повысят удовлетворенность всех участников лечебно-профилактического процесса.

Следует отметить, что информационная безопасность пациента формирует ситуацию доверия к цифровым технологиям. Высокая степень доверия способствует координации и сотрудничеству субъектов медицинского взаимодействия, снижению опасений пациентов относительно конфиденциальности персональных данных и обеспечивает эффективное достижение поставленных целей.

Можем заключить, что функциональное благополучие личности пациента возможно в случае обеспечения его информационно-психологической безопасности в рамках цифровых отношений. Это определяет потребность разработки междисциплинарной методологии и диагностического инструментария для решения масштабных задач подготовки высококвалифицированных кадров для работы в условиях цифровой медицины и обеспечения информационно-психологической безопасности пациентов как институционального условия развития цифрового будущего медицины.

В табл. 2 представлены краткие выводы систематизированного обзора подходов к определению понятий «цифровые отношения» и «информационная безопасность».

Заключение. Цифровые технологии в здравоохранении меняют способы оказания медицинской

Таблица 2

Систематизация подходов к определению понятий «цифровые отношения» и «информационная безопасность»

|

Статья, год, ссылка |

Основная мысль |

Событие (факт) |

|

Fu Y., Tang T., Long J., et al. Factors associated with using the internet for medical information based on the doctor-patient trust model: A cross-sectional study. 2021 [1] |

Использование цифровых технологий для улучшения медицинских услуг |

Цифровые отношения |

|

Костюк А. В., Примакин А. И. Информационно-психологическая безопасность личности: проблемы и подходы. 2018 [2] |

Способы преодоления угроз нарушения информационно-психологической безопасности |

Информационная безопасность |

|

Лунев А. Н., Пугачева Н. Б., Стуколова Л. З. Информационно-психологическая безопасность личности: сущностная характеристика. 2014 [3] |

Основные принципы формирования информационно-психологической безопасности личности |

Цифровые отношения |

|

Belliger A., Krieger D. J. The digital transformation of healthcare. 2018 [4] |

Влияние норм цифровой трансформации на изменение управления знаниями в сетях здравоохранения |

|

|

Хабриева Т. Я., Черногор Н. Н. Право в условиях цифровой реальности. 2018 [5] |

Обеспечение информационно-безопас-ности как условие вступления в цифровые отношения |

|

|

Warraich H. J., Califf R. M., Krumholz H. M. The digital transformation of medicine can revitalize the patientclinician relationship. 2018 [6] |

Цифровая трансформация здравоохранения может сделать оказание медицинских услуг более гуманным и персонализированным |

|

|

Ahlfeldt R. M., Soderstrom E. Patient safety and patient privacy in information security from the patient s view: A case study 19. 2010 [22] |

Условием эффективного оказание медицинских услуг является обеспечение безопасности и конфиденциальности пациента. Основные требования к информационной безопасности в системе здравоохранения |

Информационная безопасность |

|

Брумштейн Ю. М., Кузнецова Е. О., Захаров А. Д. Медицинские данные организаций и пациентов: системный анализ категорий информации, угроз информационной безопасности, подходов к защите. 2017 [28] |

Основные угрозы информационной безопасности |

|

|

Tan S. S., Goonawardene N. Internet health information seeking and the patient-physician relationship: A systematic review. 2017 [29] |

Влияние онлайн-информации о здоровье на отношения пациента и врача |

|

|

Грачев Г., Мельник И. Манипулирование личностью: организация, способы и технологии информационно-психологического воздействия. 1999 [30] |

Проблема манипулирования людьми с использованием различных технологий и способов информационно-психологического воздействия |

|

|

Хмелевская Е. Информационная безопасность в клинике: как организовать, чтобы свести риски утечки переданных пациентов к нулю. 2020 [31] |

Угрозы информационной безопасности, содержащиеся в самой информационной среде |

|

|

Курбанова З. Х., Исмаилова Н. П. Информационно-психологическая безопасность личности в условиях пандемии. 2021 [32] |

Источники внутренних угроз информационной безопасности пациента |

Окончание табл. 2

|

Статья, год, ссылка |

Основная мысль |

Событие (факт) |

|

Чегурова М. М. Руководители в условиях цифровой экономики: новые вызовы и компетенции. 2021 [33] |

Навыки необходимые медицинским работникам для противодействия внутренним и внешним угрозам информационно-психологической безопасности пациента |

Цифровые отношения |

|

Roda S. Digital skills for doctors — explaining European doctors’ position. 2021 [34] |

Цифровые навыки врачей в трех основных областях: общие, технические и связанные с отношениями между пациентом и врачом |

|

|

Foadi N., Varghese J. Digital competence — A key competence for todays and future physicians. 2022 [35] |

Необходимость включения цифровых компетенций в подготовку будущих медицинских кадров |

|

|

Roman A. V., Van Wart M., Wang X., et al. Defining e-leadership as competence in ICT-mediated communications: An exploratory. 2019 [36] |

Электронное лидерство как необходимая компетенция в области коммуникации |

|

|

Slawomirski L., Auraaen A., Klazinga N. The economics of patient safety: Strengthening a valuebased approach to reducing patient harm at national level. 2017 [37] |

Экономика безопасности пациентов. Эффективные методы минимизации вреда, причиненного пациентам в рамках оказания медицинских помощи |

Информационная безопасность |

|

Клейменова Е. Б., Яшина Л. П. Роль медицинских информационных технологий в обеспечении безопасности пациентов. 2020 [38] |

Медицинские информационные системы как важнейший фактор повышения качества, эффективности и доступности медицинской помощи. Роль МИС в обеспечении безопасности пациентов |

помощи, меняют медицинскую практику и отношения между пациентом и врачом. Пациент перемещается в цифровые отношения при получении медицинской помощи, в которых одним из главных условий выступает его информационно-психологическая безопасность. Следует отметить, что эффективность всех лечебно-профилактических процедур напрямую зависит от информационной безопасности личности пациента. Услуги, предоставляемые в рамках цифрового контура здравоохранения, должны соответствовать требованиям информационной безопасности потребителей медицинских услуг: честности, конфиденциальности, целостности, доступности, подотчетности. Формирование информационно-психологической безопасности в сфере здравоохранения требует создания надлежащей системы противодействия различного рода угрозам. Условием обеспечения информационной безопасности пациента является создание эффективных механизмов подготовки квалифицированных медицинских кадров к цифровому будущему и формирование у врачей новых цифровых коммуникативных компетенций как одной из стратегических задача современной высшей медицинской школы. Об этом свидетельствует проведенный анализ отечественных и зарубежных литературных источников.