Информационные и эпистемлогические аспекты медиаобразования

Автор: Смирнов В.А.

Журнал: Медиа. Информация. Коммуникация @mic-iej

Статья в выпуске: 9, 2014 года.

Бесплатный доступ

Социальная коммуникация, подготовка современного педагога в области медиаобразования.

Медиакультура, информационные потоки, основные пути их воздействия

Короткий адрес: https://sciup.org/14752450

IDR: 14752450

Текст научной статьи Информационные и эпистемлогические аспекты медиаобразования

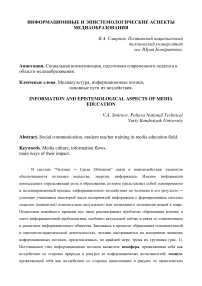

В системе “Человек ─ Среда Обитания” связи и взаимодействия элементов обеспечиваются потоками вещества, энергии, информации. Именно информации принадлежит определяющая роль в образовании, которое представляет собой одновременно и целенаправленный процесс информационного воздействия на человека и его результат ─ усвоение учащимися некоторой части воспринятой информации с формированием системы смыслов (концептов) относительно актуального или возможного положения вещей в мире. Педагогика новейшего времени все чаще рассматривает проблемы образования именно в свете информационной проблематики, особенно актуальной сейчас в связи со становлением и развитием информационного общества. Занимаясь в процессе образования познавательной и предметно-практической деятельностью, человек настраивается на восприятие внешних информационных потоков, представленных, по крайней мере, тремя их группами (рис. 1). Источниками этих информационных потоков являются: ноосфера, проявляющая себя как воздействие со стороны природы в ракурсе ее информационных возможностей; социум, проявляющий себя как воздействие со стороны цивилизации в ракурсе ее практических реализаций; культура, представленная ее отдельными составляющими (научной, инженерно-практической, гуманитарно-художественной) и задающая общую модель организации образования. В монографическом исследовании [8] и работах последних лет автором этой статьи показано, что результативное образование всегда включает в себя три взаимозависимые и дополняющие друг друга составляющие: научение (a teaching), социализацию (a socialization) и культурацию (a culturation). По сути, это три взаимосвязанных процесса информационного обмена учащегося с окружающей его средой, информационно-образовательным пространством. Можно говорить о закономерностях протекания этих информационных процессов [9]. Так, научение (1 на рис.1) и сопровождающее его развитие информационно-знаниевой или, другими словами, когнитивной системы (cognitive system) субъекта информационного воздействия требуют постепенности и последовательности. Информационно-знаниевые потоки транслируются в информационном пространстве через социум и агентов социализации индивида (2 на рис.1), обеспечивая социализацию учащегося. При этом результативность всех информационных воздействий на обучаемого определяется его культурным уровнем и спецификой его культурного окружения. Культурация (3 на рис.1) ─ это процесс культурных приобретений индивида, процесс его обучения традициям и нормам поведения в конкретной культуре на определенном этапе ее исторического развития. Она проявляется как развитие способности оценивать все сущее, включая самого себя, выстраивая в своем сознании определенную систему ценностей. Важно понимать, что ценностные ориентации нельзя передавать таким же способом, как передаются знания. В отличие от знаний ценности не безличны, они усваиваются переживанием, а не логическим пониманием и запоминанием.

Рис. 1. Источники направленных

на учащегося информационных потоков (ноосфера; социум; культура) и основные результаты информационных воздействий в педагогической ситуации (научение; социализация; культурация)

Глобализация, информатизация общества, повышение интенсивности культурных взаимодействий ставят на повестку дня вопрос о проектировании новых информационнопедагогических систем, которые должны обеспечить условия для получения знаний, служащих инструментом для разнообразных видов деятельности и основанием для включения их в соответствующие прагматические отношения. Практическая реализация предложенной на рис.1 схемы означает обеспечение условий для создания соответствующих тернарных матриц знания (по проф. А. Ракитову, РФ). Несмотря на то, что процессы научения, социализации и культурации стохастичны, они могут дополнять и синергетически усиливать друг друга ( конструктивная интерференция сходящихся на обучаемом информационных потоков). Для этого упомянутые процессы должны быть совмещены во времени и пространстве, а учащийся должен находиться в центре единого образовательного континуума. Результат информационного влияния на человека в значительной мере обусловлен смысловой наполненностью воспринимаемых им информационных потоков. Еще П. Ф. Каптерев (1849─1922) указывал, что “образовательный процесс не есть лишь передача чего-то от одного другому, он не есть только посредник между поколениями; представлять его в виде трубки, по которой культура переливается от одного поколения к другому, неудобно” [4]. Поэтому образование мы рассматриваем как широкую универсальную программу информационного взаимодействия человека с его окружением (природным, социальным, культурным). В XXI веке, буквально на наших глазах, это взаимодействие быстро утрачивает нормативный, моновариантный характер, обусловленный инстинктом или обычаем, оно становится все более свободным, поливариантным, определяемым рациональным сознанием.

Отдельный интерес представляет количественная оценка информационной нагрузки современного человека. По некоторым расчетам, количество атрибутивной информации во Вселенной составляет не менее 10136 бит [2]. Человек по объективным причинам освоить такое количество информации просто не в состоянии. Известно, что в организме человека есть три системы хранения информации. Во-первых, это система кодирования в ДНК генетически наследуемой информации. По оценкам видного советского физика, основателя крупнейшей биофизической школы Льва Александровича Блюменфельда (1921─2002), в каждом организме человека содержится около 150 грамм ДНК, и это отвечает накоплению 6∙1023 бит информации. Она может проявлять себя по-разному, в зависимости от того, какая именно часть цитоплазмы материнской клетки попадает в дочернюю клетку. Во-вторых, это система хранения информации клетками памяти иммунной системы, которая содержит сведения об имевших место встречах с антигенами и реакции организма на чужеродные вещества. Наконец, в-третьих, это центральная нервная система. Именно в ней содержится информация, полученная путем обучения и за счет так называемого жизненного опыта. Ее развитие происходит под генетическим контролем, что означает программирование информационно-знаниевой системы геномом живого организма. Нервная система человека может хранить около 1013 бит информации [1]. Информационные потоки (1—3), представленные на рис.1, тоже могут быть численно оценены. Так, анализируя ЦенностноСмысловой Универсум (ЦСУ) как предметное поле философии, известный украинский философ, член Нью-Йоркской академии наук, профессор Сергей Борисович Крымский (1930─2010) в 1996 году писал: “…человек ноументально, в природосущем бытии испытывает ежеминутно информационную нагрузку в один миллион бит. Но освоить за одну минуту может только 50 тысяч бит информации” [5]. По современным оценкам, ежеминутная информационная нагрузка человека уже возросла до величины от 106 до 109 бит. Таким образом, если длительность 70-летней человеческой жизни (в минутах) составляет около 4∙107 минут, то количество полученной в течение жизни информации составляет (106… 109)х4∙107 = (4∙1013 … 4∙1016) бит. При этом усваивается, по оценке С. Б. Крымского, около 5% информации, то есть от 2∙1012 до 2∙1013 бит. Как видим, полученные оценочные величины коррелируют с информационной емкостью центральной нервной системы человека, которую приводит Лев Блюменфельд. Не менее очевидно, что отдельный индивид способен освоить лишь такой объем информации, величина которого пренебрежимо мала не только по сравнению с информационной емкостью Вселенной, но и по сравнению с совокупной информационной емкостью книг (около 1017 бит [10]). К аналогичному выводу пришла и международная комиссия по образованию в ΧΧΙ веке, возглавляемая Жаком Делором: “традиционная реакция на потребности в образовании, которая выражается, главным образом, количественно и основана на предоставлении определенной суммы знаний, больше не может считаться удовлетворительной” [12]. Согласно новейшим данным (на сентябрь 2011 года) международной некоммерческой организации Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), созданной при участии правительства США для регулирования вопросов функционирования интернета, в современном мире насчитывается порядка 2,56 зеттабайта (2,56∙1021 байт) информации, а к концу XXI века количество информации будет составлять 4,22 йоттабайта (4,22∙1024 байт). Приведенные оценки показывают, что погоня в образовании за информационной насыщенностью учебного материала ─ путь контрпродуктивный и малоэффективный в информационном обществе, ибо, как известно, “никто не обнимет необъятного”. Отметим также, что чрезмерное увлечение интенсификацией одного из информационных потоков (как правило — 1, рис. 1) ведет к формированию унарной матрицы знания (по А. И. Ракитову), а это для современного образования неприемлемо. И если раньше (а в некоторых учебниках по педагогике и сейчас) главной задачей образования считалась передача молодому поколению максимально возможного количества знаний и умений, которые человечество приобрело в своем предыдущем опыте, то современное общество ставит перед педагогической наукой иную задачу — разработать механизмы обучения методу и искусству познания, т.е. “когнитивному искусству” (термин, введенный российскими учеными-синергетиками С. П. Курдюмовым и Е. Н. Князевой), позволяющему распознавать, обрабатывать и превращать в знания жизненно важную и ценную информацию, которая сообщается человеку в процессах научения, социализации и культурации. Современный человек вовсю движется в сторону большей независимости и ответственности, в сторону самоуправления, саморегуляции и автономии. Эта потребность в самоактуализации, детально исследованная американским психологом Карлом Роджерсом (1902—1987), заложена в каждом человеке от рождения, однако нормы, воспринятые в процессе социализации, принуждают его принять ценности, навязанные обществом [7]. (Заметим, что в этом противоречии кроется источник аномалий поведения многих людей). Одним из важных положений теории К. Роджерса является суждение о том, что каждый индивид существует в центре постоянно изменяющегося индивидуального пространства — в центре “феноменального мира” [7]. Он не является миром объектов и предметов, а включает в себя все, что чувствует человек вне зависимости от того, осознанно или не осознанно это чувство. (Осознание того или иного чувства было названо К. Роджерсом символизацией объекта). В личностном мире индивида лишь небольшая его часть переживается сознательно, при этом одни содержания опыта легко оформляются в образы, а другие остаются невнятными основаниями нового опыта.

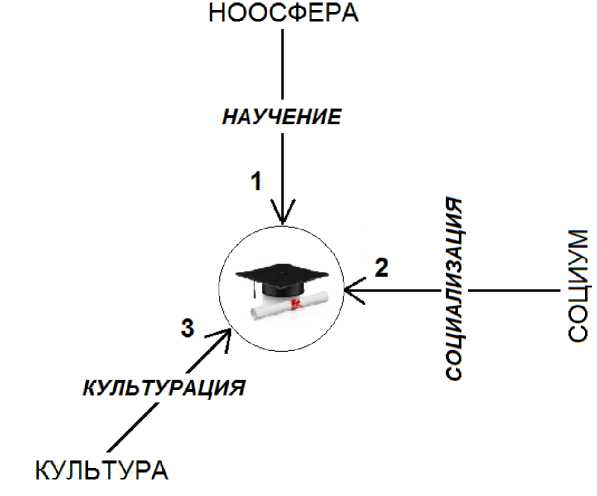

Образование (как процесс) сопровождается проникновением внешней информации в феноменальный мир человека. Для повышения интенсивности направленных на обучающегося информационных потоков используют разнообразные средства обучения: вербальные, печатные, аудиовизуальные средства обучения, электронные образовательные ресурсы или образовательные медиа (мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные энциклопедии) и другие. Средства обучения являют собой инструмент доступа к надиндивидуальному слою знаний (автономному миру идей, по Платону). Через их применение обеспечивается процесс взаимодействия национальных систем образования, а образовательное пространство обретает планетарную целостность и единство. Изначально средства обучения рассматривались как вспомогательные, позволяющие повысить эффективность преподавания традиционных учебных дисциплин (математики, физики, биологии, географии и др.). Однако в современном глобализующемся мире масштабы и многообразие информационных воздействий на человека настолько возросли (“информационный взрыв”), что возникла необходимость научить его искать, находить, обрабатывать и презентовать необходимый информационный материал, критически интерпретировать информационные сообщения, понимать различные медиатексты. Соответственно, возникла необходимость пересмотреть традиционно сложившиеся системы, содержание, методы и технологии обучения в контексте использования различных медиасредств. Организационное оформление процессы изучения закономерностей массовой коммуникации получили как специфическая и автономная область знаний в педагогической науке — медиаобразование (что является заимствованием английского термина “Media Education”, впервые использованного в документах ЮНЕСКО. См.: Media education. Paris: UNESCO, 1984. 93 р.). Сегодня под медиаобразованием понимают педагогическое явление, включающее в себя процесс образования, развития, формирования личности на материале и через средства массовой коммуникации. C учетом описанных выше закономерностей информационных взаимодействий человека с окружающим его информационно-образовательным пространством можно говорить о разных целях медиаобразования. Среди них: медиаобразованность как “совокупность систематизированных медиазнаний, умений, ценностного отношения к медиаобразованию в целом, а также определяемый ими уровень мастерства по реализации медиаобразования школьников в педагогическом процессе” [3, с. 10]; намеренная социальная коммуникация — взаимный обмен между коммуникантами целевыми (социально значимыми) сообщениями, оказывающими воздействие на непосредственных участников социального взаимодействия; медиакультура как способность к активному, осмысленному усвоению медийного содержания, основанная на знаниях о сущности, специфике и целях массовых коммуникаций (рис. 2).

Рис. 2. Информационные потоки и основные результаты информационного воздействия в медиаобразовании

Как уже отмечалось, история медиаобразования насчитывает всего лишь несколько десятилетий. Поэтому не вызывает сомнений необходимость целенаправленной подготовки в области медиаобразования современного педагога, выработки у него навыков восприятия информации, умений конструировать вербальные копии визуальных образов, понимать семантические особенности информации и применять ее в практической деятельности, и, как следствие, — повышать информационную компетентность и степень свободы в обращении с информационными потоками. Поэтому нам представляется весьма актуальной разработка Тезауруса медиаобразования , т.е. корпуса (свода) специальной терминологии, полномерно охватывающего понятия, определения и термины медиаобразования и медиапедагогики. Тезаурусы являются одним из действенных инструментов, используемых в университетском образовании. Основатель философии герменевтики Ганс-Георг Гадамер (1900—2002)

указывал, что такой сложный психофизиологический процесс как понимание невозможен без наличия у адресата особой совокупности знаний, названных им «предпониманием». «Предпонимание», ориентируясь на толкование термина в Тезаурусе, дает человеку возможность установить иерархию отношений, связывающую термины в единую систему, чтобы затем творчески истолковывать содержащие их медиатексты.

Проблема усвоения понятийной структуры возникает при изучении любой предметной области, так как понятия (термины) и семантические связи между ними составляют «скелет» любого научного направления. В традиционном процессе изучения какой-либо дисциплины терминология усваивается постепенно. При этом взаимосвязи между понятиями, а также контексты (семантические окружения) понятий достаточно полно проясняются только после изучения всего курса. Усвоение терминологии через тезаурусный подход к ее описанию существенно ускоряет процесс обучения, делает его более качественным и осмысленным. Оно позволяет учесть все факторы, обеспечивающие медиакомпетентности человека. Благодаря тезаурусному подходу студент быстрее “формирует культуру общения с медиа, творческие, коммуникативные способности, критическое мышление, умение полноценного восприятия, интерпретации, анализа и оценки медиатекстов, обучается различным формам самовыражения при помощи медиатехники” [11]. Существенно, что в отличие от толкового словаря, тезаурус позволяет выявить смысл не только с помощью определения, но и посредством соотнесения термина с другими понятиями и их группами, благодаря чему он может использоваться для наполнения баз знаний систем искусственного интеллекта.

В заключение заметим, что медиаобразование наряду с другими формами информационного обеспечения вполне может рассматриваться сегодня как “эффективный двигатель прогресса не только в образовательных системах, но и в обществе в целом” [6].

С.351.

Список литературы Информационные и эпистемлогические аспекты медиаобразования

- Блюменфельд Л. А. Проблемы биологической физики./Л. А. Блюменфельд. -М., 1977. -336 с.

- Демьянов В. В. Эвалектика ноосферы/В. В. Демьянов -Новороссийск, 2001. -879 с.

- Змановская Н.В. Формирование медиаобразованности будущих учителей: дис.. канд. пед. наук./Змановская Наталья Викторовна -Иркутск, 2004. -152 с.

- Каптерев П. Ф. Избранные педагогические сочинения./П. Ф. Каптерев. -М., 1982. -С.351.

- Кримський С. Цiннiсно-смисловий унiверсум як предметне поле фiлософiї/Сергiй Кримський//Фiлософська iсоцiологiчна думка. -1996. -№3-4. -C. 102-116.

- Онкович Г. Медiа-педагогiка i медiа-освiта: поширення у свiтi/Ганна Онкович//Дивослово. -2007. -№ 6. -С. 2-4.

- Роджерс К. Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека; /Карл Роджерс -М.: Прогресс, 1994. ? С. 401.

- Смирнов В. А. Информационная педагогика/Т. П. Варламова, И. С. Ерёмина, Л. П. Ефимова и др.//Теория, методика и организация педагогической работы ; под общ. ред. С. С. Чернова. -. -Новосибирск: Издательство «СИБПРИНТ», 2010. -250 с.

- Смирнов В. А. К вопросу о законах педагогики./В. А. Смирнов//Проблемы и перспективы развития педагогики: материалы международной заочной научно-практической конференции. (25 мая 2011 г.) -Новосибирск, 2011. -С. 31-38. Электронный доступ: http://sibac.info/2011.05.25pedagogy.pdf

- Смирнов В. А. Три источника и три составные части современной информационной педагогики/В. А. Смирнов//International scientific-practical conference of teachers and psychologists "Science of future", the 8th of May, 2014, Prague (Czech Republic). ? Vol. 1. ? P. 171?178. Эл. доступ: http://files.mail.ru/AB252E5FDB6D49A39E7BA41FD18ABDAE

- Федоров А. В. Медиаобразование, медиаграмотность, Медиакритика и медиакультура/Александр Федоров//Высшее образование в России. -2005. -№ 6. -С. 34-39.

- Learning the Treasure Within. Report to UNESCO of the International Commission of Education for the Twenty-first Century. UNESCO-Press, 2005. Эл. доступ: http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_eng.htm