Информационные технологии сбора и обработки информации при установлении детерминант эпидемических процессов

Автор: Богомолов А.В., Чикова С.С., Зуева Т.В.

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Анализ риска здоровью в задачах организации здравоохранения

Статья в выпуске: 3 (27), 2019 года.

Бесплатный доступ

Обеспечение биологической безопасности населения определяется состоянием и подготовленностью системы государственной санитарно-эпидемиологической службы к обнаружению, локализации и ликвидации вспышек инфекций. Увеличение числа угроз совершения биотеррористических актов в отношении человека и распространенности инфекционных болезней обусловливает необходимость повышения оперативности и эффективности санитарно-эпидемиологических расследований за счет оптимизации сбора и обработки информации, необходимой для поддержки принятия решений при установлении основных детерминант эпидемического процесса, причин и условий возникновения и распространения инфекции. Предложена технология автоматизированной обработки информации для оперативного установления основных детерминант эпидемического процесса, причин и условий возникновения и распространения инфекции с автоматизацией проверки выдвигаемых гипотез на основе методов обобщения результатов независимых исследований. Верификация предложенных решений осуществлена при санитарно-эпидемиологическом расследовании вспышки дизентерии в организованном коллективе, члены которого проживали компактно на замкнутой территории с организованным питанием...

Санитарно-эпидемиологическое расследование, эпидемиологический анализ, риски здоровью, риски инфекционных заболеваний, очаг инфекционного заболевания, детерминанта эпидемического процесса, возбудитель инфекции, доказательная медицина, медицинская информатика, медицинская кибернетика

Короткий адрес: https://sciup.org/142223280

IDR: 142223280 | УДК: 61.002 | DOI: 10.21668/health.risk/2019.3.17

Текст научной статьи Информационные технологии сбора и обработки информации при установлении детерминант эпидемических процессов

Одной из проблем в области обеспечения биологической безопасности на современном этапе является увеличение числа угроз совершения биотер-рористических актов в отношении человека и распространенности инфекционных болезней [1–3]. Однако наиболее распространены неочевидные факты биологического терроризма, когда сложно проследить причинно-следственные связи и определить террористическую цель применения биологических агентов [4–6].

Задачи предотвращения возникновения и распространения опасных инфекционных болезней, способных вызвать массовые вспышки инфекционных заболеваний и эпидемии, возложены на государственную санитарно-эпидемиологическую службу. В этом аспекте обеспечение биологической

Зуева Татьяна Владимировна – кандидат технических наук, доцент, ведущий научный сотрудник отдела военной эпидемиологии (e-mail: ; тел.: 8 (495) 612-80-31; ORCID: .

безопасности определяется состоянием и подготовленностью системы государственной санитарноэпидемиологической службы к обнаружению, локализации и ликвидации вспышек инфекций [2, 7–9]. Для эффективной своевременной разработки и реализации мероприятий по минимизации последствий, локализации и ликвидации вспышек инфекционных заболеваний необходимо обеспечить максимальную оперативность санитарно-эпидемиологических расследований [10, 11]. В условиях сокращения численности санитарно-эпидемиологических учреждений при увеличении числа поднадзорных объектов проблемы кадрового и материально-технического обеспечения актуализируют задачу внедрения информационных технологий поддержки принятия управленческих решений [11–14].

В странах Западной Европы и США широко используются автоматизированные системы контроля уровня и структуры различных нозологических форм инфекционных заболеваний [13–19]. Наиболее часто применяются системы Germ Alert, Germ Watcher, Gideon, RODS, EpidInfo. Анализ показал, что наиболее эффективными с точки зрения решаемых задач являются системы Gideon и EpidInfo, которые предназначены для мониторинга инфекционной заболеваемости и анализа полученных данных. Однако эти системы не могут эффективно использоваться в отечественном здравоохранении, поскольку построены с учетом организационной структуры здравоохранения, учетно-отчетной документации, особенностей медицинского обслуживания населения конкретных стран.

Отечественные автоматизированные системы контроля инфекционной заболеваемости предназначены для учета и контроля документооборота и анализа информации, в том числе об уровне и структуре инфекционной заболеваемости, а также санитарноэпидемиологическом состоянии объектов надзора. Однако ни одна из этих систем не обеспечивает автоматизированный сбор, обработку и анализ первичной информации непосредственно в очагах массовых инфекционных заболеваний, не позволяет устанавливать основные детерминанты эпидемического процесса и порядок прерывания основных путей и факторов передачи инфекции в организованных коллективах. Проблемными вопросами при создании таких систем являются: необходимость создания алгоритмов для обработки результатов клинического обследования, эпидемиологического анамнеза, а также формализация ряда технологических процессов, связанных с получением первичной информации о заболевании из различных источников [20–23].

Основными составляющими автоматизированных систем информационного обеспечения поддержки принятия решений при проведении санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий являются подсистемы мониторинга опасных инфекционных заболеваний, анализа данных клини- ческого и лабораторного обследования больных, справочных данных [15–19]. Требуется также наличие возможности моделирования сценариев эпидемии в зависимости от агента заражения, принятых превентивных мер, потенциальных возможностей ликвидации очага инфекции [20–22].

Эффективность противоэпидемических мероприятий и медицинской помощи лицам с инфекционными заболеваниями определяется оперативностью и правильностью клинической и эпидемиологической диагностики, своевременным проведением противоэпидемических мероприятий, что в значительной мере зависит от скорости установления основных детерминант эпидемического процесса и причин возникновения вспышки [6–8, 10–13, 15, 17, 20]. В период пика вспышки и массового поступления больных в медицинское учреждение с характерными клиническими симптомами установление нозологической формы заболевания, причин его возникновения и распространения, как правило, не представляет больших затруднений, особенно в тех случаях, когда регистрируются эпидемические вспышки заболеваний, хорошо известных практическим врачам (шигеллез, грипп, вирусные гепатиты и т.д.). Однако могут встречаться эпидемические вспышки менее известных заболеваний (холера, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, малярия, контагиозные геморрагические вирусные лихорадки и др.), возникшие как в результате естественных причин, так и вследствие биологических террористических актов, когда клиническая картина заболевания не укладывается в какую-либо одну нозологическую форму [10–27]. Поэтому для установления основного механизма и ведущих путей передачи возбудителя при вспышках массовых инфекционных заболеваний важным является использование принципа клинико-синдромальной диагностики (выявления главных симптомов заболевания). Во многом решающее значение для локализации и ликвидации очага массовых инфекционных заболеваний имеют сведения эпидемиологического анамнеза и данные оперативного эпидемиологического анализа [1–10].

Отсутствие в отечественном здравоохранении названных подсистем, адаптированных к особенностям организации сбора и обработки информации при локализации и ликвидации очагов массовых инфекционных заболеваний и учитывающих современные достижения медицинской информатики, обусловило актуальность исследования.

В целях установления основных путей и факторов передачи инфекции участниками санитарноэпидемиологических исследований параллельно проводятся следующие исследования: выявление больных и лиц, подвергшихся риску заражения, их опрос и осмотр, обработка данных и анализ результатов [23–29]. В основе таких исследований лежит анкетный опрос, который, как правило, является основным инструментом сбора жалоб и симптомов заболевания, позволяющих установить предварительный диагноз и предположить реализацию того или иного пути передачи возбудителя инфекции; данные эпидемиологического анамнеза; сведения о продуктах питания [30–34].

Цель исследования – повышение эффективности санитарно-эпидемиологических расследований в очагах массовых инфекционных заболеваний за счет оптимизации сбора и обработки информации, необходимой для поддержки принятия решений при установлении основных детерминант эпидемического процесса, причин и условий возникновения и распространения инфекции.

Материалы и методы. В ходе исследований параллельно выполняли выявление больных и лиц, подвергшихся риску заражения, их опрос и осмотр, обработку данных и анализ результатов. Выявление лиц, подвергшихся риску, проводили методом анкетирования с последующей обработкой его результатов.

Поскольку рекомендованные к применению типовые листы опроса заболевших не предполагают автоматизированную обработку результатов опроса, для задач сбора и обработки информации в очаге массового инфекционного заболевания разработаны анкеты-опросники (для острых кишечных инфекций). Анкеты включают сведения о больных и лицах, подвергшихся риску заражения, с возможностью консольного или оптического ввода данных для последующей автоматизированной обработки результатов.

Анкеты-опросники содержат справочно-идентификационную часть, (персональные данные), а также две базовые части, одна из которых заполняется заболевшим, другая – врачом (фельдшером). Для примера частичная выкопировка из анкеты приведена в табл. 1.

Часть опросника, заполняемая заболевшим (или с его слов медицинским персоналом), предполагает указание основных жалоб и сведений эпидемиологического анамнеза. Часть опросника, заполняемая врачом, содержит перечень основных симптомов острых кишечных инфекций (ведущие клинические проявления, характерные для ряда острых кишечных инфекций, таких как дизентерия, вирусный гепатит А, холера, сальмонеллез, иерсиниоз).

Во избежание некорректного заполнения анкет и в целях повышения достоверности анализируемых сведений применяется система предикатов для автоматической проверки корректности заполнения анкет, с помощью которой контролируется ввод данных с предупреждением врача о возможном некорректном вводе информации.

Например высокая температура тела ( Т 1 ) не может сочетаться с нормальной ( Т 2 ) или пониженной ( Т 3 ) температурой. Таким образом, значение предиката P (T) = if ( T 1 = true and T 2 = true) or ( T 1 = true and T 3 = true) or ( T 2 = true and T 3 = true) or ( T 1 = T 2 = T 3 ) «истина» свидетельствует о некорректности указания в анкете сведений о жалобах и симптомах заболевания.

Таблица 1

Бланк анкеты-опросника (фрагмент)

|

Заполняется пациентом |

|

|

1. Жалобы: |

|

|

– головная боль |

□ – нет; □ – да |

|

– общая слабость |

□ – нет; □ – да |

|

– озноб |

□ – нет; □ – да |

|

□ – нет; □ – да |

|

|

2. Участие в каком-либо мероприятии: |

|

|

– учения в полевых условиях |

□ – нет; □ – да |

|

– строительные работы |

□ – нет; □ – да |

|

– с/х работы |

□ – нет; □ – да |

|

□ – нет; □ – да |

|

|

3. Употребление воды: |

|

|

– из децентрализованных источников водоснабжения |

□ – нет; □ – да |

|

– привозной воды |

□ – нет; □ – да |

|

– из открытых водоемов |

□ – нет; □ – да |

|

4. Контакт с инфекционным больным |

□ – нет; □ – да |

|

5. Механические повреждения кожных покровов: |

|

|

– укусы комаров |

□ – нет; □ – да |

|

– посещение стоматолога |

□ – нет; □ – да |

|

– инъекции |

□ – нет; □ – да |

|

6. Сведения о питании. |

|

|

1. Организованное питание по нормам общевойскового пайка: |

|

|

1 контрольный день |

|

|

– шницель |

□ – нет; □ – да |

|

– мясо тушеное |

□ – нет; □ – да |

|

– картофельное пюре |

□ – нет; □ – да |

|

– гречневая каша |

□ – нет; □ – да |

|

2 контрольный день |

|

|

□ – нет; □ – да |

|

|

2. Дополнительный перечень продуктов при неорганизованном питании |

|

|

– творог |

□ – нет; □ – да |

|

– сметана |

□ – нет; □ – да |

|

– кефир |

□ – нет; □ – да |

|

Заполняется врачом |

|

|

Симптомы |

|

|

1. Начало заболевания |

|

|

– острое |

□ – нет; □ – да |

|

– подострое |

□ – нет; □ – да |

|

– вялотекущее |

□ – нет; □ – да |

|

2. Общее состояние больного |

|

|

– удовлетворительное |

□ – нет; □ – да |

|

– средней тяжести |

□ – нет; □ – да |

|

– тяжелое |

□ – нет; □ – да |

|

3. Температура тела |

|

|

– резкое повышение температуры |

□ – нет; □ – да |

|

– до 38 °С |

□ – нет; □ – да |

|

– 38 °С и более |

□ – нет; □ – да |

|

4. Состояние кожных покровов и слизистых |

|

|

… |

□ – нет; □ – да |

|

5. Обложенность языка |

|

|

… |

□ – нет; □ – да |

|

6. Состояние органов пищеварения |

|

|

□ – нет; □ – да |

|

|

7. Тахикардия |

□ – нет; □ – да |

|

8. Брадикардия |

□ – нет; □ – да |

|

9. Понижение АД |

□ – нет; □ – да |

|

11. Повышение АД |

□ – нет; □ – да |

|

10. Увеличение печени |

□ – нет; □ – да |

|

11. Увеличение селезенки |

□ – нет; □ – да |

|

12. Снижение суточного диуреза |

□ – нет; □ – да |

Алгоритм санитарно-эпидемиологического расследования для установления основных путей и факторов передачи возбудителя с применением разработанных анкет-опросников представлен в виде функциональной модели технологических процессов локализации и ликвидации очага массового инфекционного заболевания и связанных с ней информационных потоков. Функциональная модель выполнена в нотациях Росса (IDEF0), Гейна – Сарсона (DFD) и диаграмм описания деталей процесса (IDEF3) в системе моделирования данных AllFusion Process Modeler 4.1 и представлена в [17, 19].

Обработка данных, отмеченных в анкете (жалоб, симптомов, сведений эпидемиологического анамнеза и сведений о питании), производится с применением технологии обобщения результатов независимых исследований для проверки выдвигаемых гипотез, называемой метаанализом [11, 35–37]. Алгоритмы обработки информации при проведении метаанализа и интерпретации его результатов изложены в [35].

Результаты и их обсуждение. Верификация предложенных решений осуществлена при расследовании причин возникновения нескольких вспышек массовых инфекционных заболеваний. Сравнивались реальная (используемая при установлении основных детерминант эпидемического процесса этих вспышек) система сбора и обработки статистических показателей и система сбора и обработки информации с учетом предлагаемых решений.

В качестве примера рассмотрим результаты расследования вспышки дизентерии в организованном коллективе, члены которого проживали компактно на замкнутой территории с организованным питанием. Количество заболевших – 52 из 160 человек коллектива (общая пораженность 32,5 %): в течение первых суток заболели 13 человек, вторых – 16, третьих – 11, четвертых – 7, пятых – 3, шестых – 2.

При использовании предлагаемых подходов заполнялись листы опроса (анкеты) заболевших и лиц, подвергшихся риску заражения (контрольной группы), которые обрабатывались следующим образом.

В первый день выявления заболевания в базу данных занесены данные анкет как заболевших в этот день, так и не заболевших (лиц контрольной группы). На второй день опрашивались только заболевшие в этот день, здоровые не опрашивались (учитывали данные анкет, заполненных ранее) и т.д. Начиная со второго дня формируется промежуточная суммарная таблица по заболевшим и по контрольной группе.

Пример: в первый день заболело 13 человек, контрольная группа 147 человек; во второй день заболело 16 человек, контрольная группа – 131 человек и т.д. В суммарной таблице по второму дню: количество заболевших – 29 человек, контрольная группа 118 человек. Аналогичные таблицы формируются по результатам каждого дня вспышки до прекращения поступления новых больных. Таким образом, после ввода данных из листов опроса и их компьютерной обработки автоматизированно формируются следующие отчеты:

-

1. Количество заболевших по датам заболевания и изоляции, пораженности по подразделениям, суммирование заболевших нарастающим итогом, а также типовой график динамики развития заболевания (по оси абсцисс – даты заболевания, по оси ординат – количество заболевших).

-

2. Жалобы и симптомы. Ведущими жалобами в рассматриваемом примере являлись: головная боль (71 % заболевших), жажда, сухость во рту – 85 и 98 % соответственно; схваткообразные боли в нижней части живота – 65 %. На тенезмы и диарею жаловались 65 и 100 % заболевших. Результаты представляются таблично и графически.

-

3. Сведения эпидемиологического анамнеза предполагают установление возможных факторов риска, связанных с употреблением воды из децентрализованных источников водоснабжения, недоброкачественных пищевых продуктов, пребыванием на географически удаленных территориях, возможным контактом с инфекционным больным и т.п.

-

4. Отчеты о питании заболевших и контрольной группы выдаются в форме итоговой таблицы. Выборка перечня блюд из меню-раскладки проводится по решению эпидемиолога. В рассматриваемом случае учитывались два меню-раскладки: за второй и третий день до начала заболевания. Для определения конкретного пищевого продукта – возможного фактора передачи возбудителя проводился факторный эпидемиологический анализ [24].

Основные симптомы: острое начало заболевания, с резким подъемом температуры до 39 ° С, состояние заболевших – преимущественно средней тяжести, болезненность и спазм в области сигмовидного отдела кишечника определялись у 77 % обследованных; частый жидкий стул с примесью слизи и крови отмечался у 67 и 46 % соответственно.

Анализ полученных результатов свидетельствует о преобладании жалоб и симптомов, характерных для поражения желудочно-кишечного тракта, что позволяет врачу поставить предварительный диагноз и выдвинуть гипотезу о том, что вспышка связана с реализацией пищевого пути передачи инфекции.

Поскольку в течение инкубационного периода заболевшие не были на выездных мероприятиях, не принимали участия в сельскохозяйственных работах, не употребляли воду из децентрализованных источников водоснабжения, наиболее вероятно, что инфицирование связано с нарушением требований санитарно-эпидемиологических правил при технологических процессах приготовления пищи.

В итоговой таблице сведений о питании представляются результаты по каждому конкретному продукту из меню-раскладки, включая пораженность (%) лиц, употреблявших продукт, и контрольной группы (лиц, не употреблявших продукт), а также уровень значимости нулевой гипотезы («раз- личия между заболевшими и контрольной группой отсутствуют»), рассчитываемый с помощью χ2-кри-терия Пирсона и точного критерия Фишера по таблицам кросс-табуляции, составленным для каждого выбранного продукта [35].

При проведении факторного анализа для определения пищевого продукта, явившегося фактором передачи возбудителя заболевания, исследовались две группы: лица, употреблявшие продукт, и контрольная группа (лица, не употреблявшие продукт). В каждой группе выделено число случаев проявления эффекта (возникновения заболевания) при употреблении конкретного пищевого продукта за два дня до появления первых заболевших и число случаев с отсутствием проявления этого эффекта.

Факторный эпидемиологический анализ для определения пищевого продукта, явившегося фактором передачи возбудителя заболевания, проводился в три этапа: расчет уровня значимости нулевой гипотезы, визуализация результатов эпидемиологического анализа, вычисление абсолютного и относительного риска.

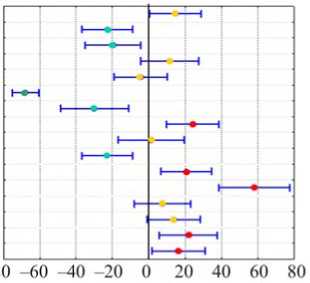

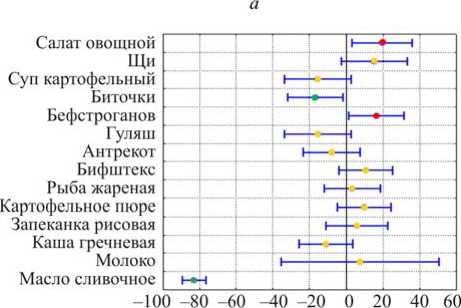

По таблицам кросс-табуляции в соответствии с [11, 35] рассчитаны статистические характеристики достоверности проявления эффекта при употреблении конкретного пищевого продукта, которые отображены графически (рисунок).

По оси ординат располагается перечень исследуемых продуктов, а по оси абсцисс откладывается разность показателей проявления заболевания в группе лиц, подвергшихся риску заражения, и в контрольной группе. Отрезки, соединяющие три указанные точки для каждого продукта, характеризуют выраженность проявления заболевания и достоверность выдвинутой гипотезы. Чем правее относительно оси нулевой абсциссы расположен отрезок, тем выше показатель проявления заболевания и его достоверность. При этом считается, что продукт может являться фактором передачи возбудителя, если 95%-ный доверительный интервал располагается строго справа от оси нулевой абсциссы.

Так, по результатам исследований можно сделать вывод, что из продуктов меню-раскладки первого исследуемого дня наиболее выраженный эффект, состоящий в том, что продукт является фактором передачи возбудителя, проявился при употреблении люля-кебаба, сыра, супа картофельного и пельменей; при употреблении шницеля, гречневой каши, макаронника, салата, ромштекса и гуляша эффект проявился нечетко, а при употреблении мяса тушеного, пюре, масла, молока и щей эффект отсутствует.

Из продуктов меню-раскладки за второй исследуемый день наиболее выраженный эффект проявился при употреблении салата овощного и бефстроганов. В остальных случаях эффект выражен неявно или отсутствует.

Для подтверждения полученных результатов рассчитан абсолютный и относительный риск заболевания при употреблении вышеуказанных продуктов

Шницель

Мясо тушеное Картофельное пюре Гречневая каша Макаронник Масло сливочное Молоко Сыр Салат капустный Щи Суп картофельный Люля-кебаб Ромштекс Гуляш Пельмени Сок

Величина относительного риска пораженности: • >2, О -[1.5...2], • <1,5

Величина относительного риска пораженности: • >2, о 41.5...2], е <1,5

б

Рис. Визуализация результатов факторного эпидемиологического анализа: а – первый день исследования, фрагмент; б – второй день исследования, фрагмент

(табл. 2). Самые высокие показатели абсолютного и относительного риска – у люля-кебаба и сыра.

На второй день исследования самые высокие показатели абсолютного и относительного риска были у салата и бефстроганов. Но уровень значимости нулевой гипотезы для салата овощного p = 0,09 и бефстроганов p = 0,08, то есть больше критического значения, которое составляет 0,05.

Таким образом, эпидемиологический анализ по факторам риска, основанный на анализе таблиц кросстабуляции и визуализации его результатов, позволил на первых двух этапах анализа (определение уровня значимости нулевой гипотезы и визуализации результатов исследований) сократить количество продуктов – вероятных факторов передачи инфекции – на 64 %, а на третьем этапе (вычисление абсолютного и относительного риска) – еще на 30 %. Установлено, что из 28 продуктов – потенциальных факторов риска, наиболее вероятными являются четыре (люля-кебаб, сыр, суп картофельный и пельмени).

Полученные результаты соответствуют материалам расследования вспышки и подтверждены лабораторно.

Таблица 2

Показатели пораженности, абсолютного и относительного риска развития заболевания при употреблении пищевых продуктов по меню-раскладкам за два дня до появления первых заболевших (фрагмент)

|

Наименование продукта |

Пораженность, % |

Уровень значимости нулевой гипотезы |

Абсолютный риск |

Относительный риск |

|

|

в группе лиц, употреблявших продукт |

в контрольной группе |

||||

|

Первый день |

|||||

|

Шницель |

38,71 |

23,88 |

0,07 |

14,83 |

1,62 |

|

Мясо тушеное |

21,25 |

43,75 |

0,001 |

–22,5 |

0,49 |

|

Макаронник |

30,49 |

34,62 |

0,47 |

–4,13 |

0,88 |

|

Масло коровье |

32,08 |

100 |

0,019 |

–67,92 |

0,32 |

|

Молоко коровье |

26,56 |

56,25 |

0,0006 |

–29,69 |

0,47 |

|

Сыр |

46,38 |

21,98 |

0,0019 |

24,4 |

2,11 |

|

Люля-кебаб |

85,71 |

27,4 |

0,0008 |

58,31 |

3,13 |

|

Ромштекс |

37,5 |

29,81 |

0,42 |

7,69 |

1,26 |

|

Гуляш |

40,28 |

26,14 |

0,083 |

14,14 |

1,54 |

|

Пельмени |

47,17 |

25,23 |

0,009 |

21,94 |

1,87 |

|

Второй день |

|||||

|

Салат овощной |

35,56 |

16 |

0,09 |

19,56 |

2,22 |

|

Биточки |

20 |

36,67 |

0,03 |

–16,67 |

0,55 |

|

Бефстроганов |

36,67 |

20 |

0,08 |

16,67 |

1,83 |

|

Гуляш |

29,03 |

44,44 |

0,05 |

–15,41 |

0,65 |

|

Антрекот |

27,08 |

34,82 |

0,25 |

–7,74 |

0,78 |

|

Молоко коровье |

32,69 |

25 |

0,82 |

7,69 |

1,31 |

|

Масло коровье |

16,92 |

100 |

0 |

–83,08 |

0,17 |

Аналогичным образом при необходимости проверяются другие гипотезы о возможных причинах инфицирования.

Таким образом, обработка результатов анкетирования позволяет оперативно определить возможный фактор передачи возбудителя заболевания, что существенно для проведения санитарно-эпидемиологических исследований.

Полученные оценки показали, что временные затраты эпидемиолога, связанные со сбором информации о клинических проявлениях заболевания и данных эпидемиологического анамнеза, составляют в среднем 20–30 минут на одного больного. При массовом поступлении больных (15–25 человек в день) для создания аналитических таблиц, обобщения и анализа информации требуется в среднем 2–3 часа.

Исследования показали, что использование предложенного подхода позволяет существенно сократить временные затраты на обобщение полученных сведений – более чем в 60 раз (с 3 часов до 3 минут), а также существенно повысить достоверность проводимых статистических расчетов за счет одновременного использования нескольких взаимодополняющих статистических методов. Наиболее существенный выигрыш во времени получается при реализации оптического ввода формализованных анкет-опросников.

Полученные результаты дополняют и развивают имеющийся научно-практический задел в части информатизации санитарно-эпидемиологических исследований, имеют существенное практическое значение, особенно при переходе на электронный документооборот в системе медицинского обеспечения населения.

Предлагаемая информатизация поддержки принятия решений при проведении санитарно-эпидемиологических расследований за счет оптимизации сбора и обработки информации, необходимой для установления основных детерминант эпидемического процесса, причин и условий возникновения и распространения инфекции, позволяет:

– повысить оперативность подготовки данных для факторного эпидемиологического анализа и оперативность выявления факторов, определяющих риск заражения и заболевания людей, установления ведущих путей передачи инфекции;

– обеспечить достоверность полученных результатов.

Выводы. Приоритетными направлениями оптимизации процессов сбора и обработки информации при проведении санитарно-эпидемиологических расследований в очагах массовых инфекционных заболеваний является обеспечение оперативного эпидемиологического анализа для поддержки принятия решений при установлении основных детерминант эпидемического процесса.

Анкета-опросник для сбора первичной информации о больных и лицах, подвергшихся риску заражения, адаптированная для последующей обработки с применением компьютерных технологий, является основой для структурирования данных при установлении предварительного диагноза острых кишечных инфекций. Она содержит достаточный объем первичной информации о заболевших, позволяющей объективно оценить состояние здоровья отдельного респондента и получить обобщающие показатели по группе обследованных.

Автоматизация обработки результатов анкетирования, основанная на реализации оптического ввода информации с автоматической первичной проверкой ее корректности на основе системы предикатов и последующей визуализацией результатов статистической обработки данных, обеспечивает существенное сокращение времени и повышение достоверности исходных данных, необходимых для поддержки принятия решений при проведении санитарно-эпидемиологических расследований.

Предложенные компьютерные технологии сбора и обработки информации при проведении санитарноэпидемиологических расследований позволяют сущест- венно повысить оперативность сбора и обработки исходной информации, обеспечить достоверность анализа данных при установлении основных детерминант эпидемического процесса (за счет одновременного использования нескольких взаимодополняющих статистических методов) и сократить время принятия управленческих решений по противоэпидемической защите населения и ликвидации последствий биотерроризма.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.

Список литературы Информационные технологии сбора и обработки информации при установлении детерминант эпидемических процессов

- Салагай О.О. Борьба с инфекционными заболеваниями в Европейском союзе: правовая ретроспектива и современность // Право и политика. - 2015. - № 3. - С. 327-333.

- Дятлов И.А., Тюрин Е.А. Государственная санитарно-эпидемиологическая служба в обеспечении биологической безопасности // Здравоохранение Российской Федерации. - 2013. - № 2. - С. 31-35.

- Implementation and evaluation of an automated surveillance system to detect hospital outbreak / A. Stachel, G. Pinto, J. Stelling, Y. Fulmer, B. Shopsin, K. Inglima, M. Phillips // Am. J. Infect. Control. - 2017. - Vol. 45, № 12. - P. 1372-1377. DOI: 10.1016/j.ajic.2017.06.031

- Empirical Study on the Impact of a Tactical Biosurveillance Information Visualization on Users' Situational Awareness / V.V. Kettelhut, T.C. Van schooneveld, J.C. McClay, D.F. Mercer, A. Fruhling, J.L. Meza // Mil. Med. - 2017. - № 182. - P 322-329. DOI: 10.7205/MILMED-D-16-00143

- Хаустова Н.А., Соколова С.Н. Безопасность современного общества: нанотехнология и биотерроризм // Веснiк Палескага дзяржаўнага унiверсiтэта. Серыя грамадскiх i гуманiтарных навук. - 2015. - № 1. - C. 46-50.

- Пухов А.А. Биотерроризм и биодиверсионная деятельность как угрозы национальной безопасности Республики Беларусь на современном этапе // Вестник Барановичского государственного университета. Серия: Исторические науки и археология. Экономические науки. Юридические науки. - 2016. - № 4. - C. 132-137.

- Применение биологического оружия - реалии современного мира / П.П. Коновалов, О.В. Арсентьев, А.Л. Буянов, С.М. Бекмурзов // Сибирское медицинское обозрение. - 2015. - № 4. - C. 79-84.

- Anthrax: Where Margins are Merging between Emerging Threats and Bioterrorism / D. Banerjee, B. Chakraborty, B. Chakraborty // Indian J. Dermatol. - 2017. - Vol. 62, № 5. - P. 456-458.

- DOI: 10.4103/ijd.IJD_378_17

- Проблемы противодействия биологическому терроризму на современном этапе / Г.Г. Онищенко, А.В. Топорков, А.В. Липницкий, Д.В. Викторов // Инфекционные болезни: новости, мнения, обучение. - 2016. - № 1. - C. 24-31.

- Chen X., Chughtai A.A., MacIntyre C.R. A Systematic Review of Risk Analysis Tools for Differentiating Unnatural From Natural Epidemics // Mil. Med. - 2017. - Vol. 182, № 11. - P. 1827-1835.

- DOI: 10.7205/MILMED-D-17-00090

- Максимов И.Б., Столяр В.П., Богомолов А.В. Прикладная теория информационного обеспечения медико-биологических исследований. - М.: Бином, 2013. - 311 с.

- Содержание и последовательность профессиональных действий эпидемиолога при расследовании вспышек и эпидемий кишечных инфекций / Ю.П. Солодовников, А.В. Иваненко, Н.В. Ефремова, Н.Н. Филатов, В.М. Глиненко, Г.Ф. Самчук, Н.С. Ушакова // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. - 2008. - № 1. - P. 101-105.

- Marx V. High-security labs: Life in the danger zone // Nature. - 2014. - Vol. 505, № 7483. - P. 437-441.

- DOI: 10.1038/505437a

- Супотницкий М.В. Распознание искусственно вызванных вспышек инфекционных болезней // Актуальная инфектология. - 2014. - № 2. - C. 116-141.

- Герасимов А.Н., Полибин Р.В. Программное обеспечение эпидемиологического анализа: использование и обучение // Эпидемиология и инфекционные болезни. Актуальные вопросы. - 2014. - № 5. - C. 75-78.

- Enhancing Laboratory Response Network Capacity in South Korea / J.T. Parker, A.C. Juren, L. Lowe, S. Santibañez, G.E. Rhie, T.L. Merlin // Emerg. Infect. Dis. - 2017. - Vol. 23, № 13. - P. 120-124.

- DOI: 10.3201/eid2313.170348

- Богомолов А.В., Зуева Т.В., Чикова С.С. Информационно-логическая модель процессов сбора и обработки информации при локализации и ликвидации очагов инфекционных заболеваний // Программные продукты, системы и алгоритмы. - 2018. - № 1. - C. 7-13.

- DOI: 10.15827/2311-6749.18.1.2

- Translation of Real-Time Infectious Disease Modeling into Routine Public Health Practice / D.J. Muscatello, A.A. Chughtai, A. Heywood, L.M. Gardner, D.J. Heslop, C.R. MacIntyre // Emerg. Infect. Dis. - 2017. - Vol. 23, № 5. - P. 1-8.

- DOI: 10.3201/eid2305.161720

- Зуева Т.В. Структурный системный анализ процессов сбора и обработки информации при проведении санитарно-эпидемиологических расследований в воинских коллективах // Информатика и системы управления. - 2008. - № 2. - C. 74-76.

- Противодействие инфекциям в эпоху современных угроз / К.В. Жданов, С.М. Захаренко, Н.И. Львов, К.В. Козлов // Инфекционные болезни: новости, мнения, обучение. - 2017. - Т. 23, № 6. - P. 85-91.

- Инфекционные болезни и проблемы биологической безопасности / Е.С. Белозеров, Л.М. Киселева, В.И. Мидленко, А.А. Кузьмина, С.М. Романенко, Е.Н. Резникова // Ульяновский медико-биологический журнал. - 2016. - № 3. - P. 8-15.

- Гаврилова О.Н., Касымова Р.О. Угрозы и подходы к совершенствованию эпиднадзора в Кыргызской Республике как элемента биобезопасности // Здравоохранение Кыргызстана. - 2017. - № 4. - C. 22-25.

- Покровский В.И., Брико Н.И. Эпидемиологические исследования - основа клинической эпидемиологии и доказательной медицины // Эпидемиология и инфекционные болезни. - 2008. - № 5. - C. 4-8.

- Применение статистических методов в эпидемиологическом анализе / Е.Д. Савилов, Л.М. Мамонтова, В.А. Астафьев, С.Н. Жданова. - М.: МЕДпресс-информ, 2004. - 112 с.

- Герасимов А.Н. Математические модели и эпидемиологический анализ // Вестник РАМН. - 2010. - № 12. - C. 23-26.

- Завриев С.К., Колесников А.В. Риски и угрозы в сфере биобезопасности: анализ проблем и поиск решений в современных условиях // Мировая экономика и международные отношения. - 2015. - № 9. - C. 57-68.

- Lessons from a decade of individual-based models for infectious disease transmission: a systematic review (2006-2015) / L. Willem, F. Verelst, J. Bilcke, N. Hens, P. Beutels // BMC Infect. Dis. - 2017. - Vol. 17, № 1. - P. 612-619.

- DOI: 10.1186/s12879-017-2699-8

- Расулов Д.Г. Биологический терроризм как система // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. - 2017. - T. 9, № 2. - C. 280-285.

- Международные правовые акты, закрепляющие основы деятельности в борьбе с биотерроризмом / П.П. Коновалов, О.В. Арсентьев, А.Л. Буянов, Н.В. Шперлинг // Пермский медицинский журнал. - 2015. - T. 32, № 1. - C. 116-124.

- Sammarco M.L., Ripabelli G., Tamburro M. Molecular epidemiology of infectious diseases: analytical methods and results interpretation // Ann Ig. - 2014. - Vol. 26, № 1. - P. 10-45.

- DOI: 10.7416/ai.2014.1956

- The Epidemiology of Foodborne Botulism Outbreaks: A Systematic Review / S. Fleck-Derderian, M. Shankar, A.K. Rao, K. Chatham-Stephens, S. Adjei, J. Sobel, M.I. Meltzer, D. Meaney-Delman, S.K. Pillai // Clin. Infect. Dis. - 2017. - Vol. 27, № 66. - P. 73-81.

- DOI: 10.1093/cid/cix846

- Vinarti R., Hederman L. A Knowledge-Base for a Personalized Infectious Disease Risk Prediction System // Stud. Health Technol. Inform. - 2018. - № 247. - P. 531-535.

- Advancing the Use of Emergency Department Syndromic Surveillance Data, New York City, 2012-2016 / R. Lall, J. Abdelnabi, S. Ngai, H.B. Parton, K. Saunders, J. Sell, A. Wahnich, D. Weiss, R.W. Mathes // Public. Health Rep. - 2017. - Vol. 132, № 7. - P. 23-30.

- DOI: 10.1177/0033354917711183

- A new method for assessing the risk of infectious disease outbreak / Y. Liao, B. Xu, J. Wang, X. Liu // Sci. Rep. - 2017. - № 9. - P. 7.

- DOI: 10.1038/srep40084

- Богомолов А.В., Кукушкин Ю.А. Математическое обеспечение метаанализа результатов независимых экспериментальных медико-биологических исследований // Информатика и системы управления. - 2011. - № 4. - C. 65-74.

- Экспертно-аналитическое обоснование приоритетных направлений совершенствования системы предупреждения биологических террористических актов / А.В. Богомолов, Т.В. Зуева, С.С. Чикова, М.С. Голосовский // Информатика и системы управления. - 2009. - № 4. - C. 134-136.

- Оценка кумулятивных эффектов влияния пилотажных перегрузок на шейный отдел позвоночника методом метаанализа / И.В. Бухтияров, Ю.А. Кукушкин, А.В. Богомолов, А.Ю. Васильев, В.В. Ядов // Авиакосмическая и экологическая медицина. - 2001. - Т. 35, № 3. - С. 18-24.