Информационные технологии управления социально-экологическим риском

Автор: Сугак Евгений Викторович, Окладникова Екатерина Николаевна, Ермолаева Любовь Викторовна

Журнал: Сибирский аэрокосмический журнал @vestnik-sibsau

Рубрика: Математика, механика, информатика

Статья в выпуске: 4 (21), 2008 года.

Бесплатный доступ

Основным компонентом экологического риска является риск нанесения ущерба здоровью людей. Существующие методики оценки степени влияния на здоровье населения различных факторов не позволяют обрабатывать большие объемы данных и оперативно устанавливать взаимосвязи между входными и выходными параметрами. Разработана обобщенная модель влияния вредных выбросов на здоровье населения, основанная на нейросетевых технологиях.

Социально-экологический риск, информационные технологии, нейросетевые технологии, моделирование, экологическая безопасность, анализ риска

Короткий адрес: https://sciup.org/148175766

IDR: 148175766

Текст научной статьи Информационные технологии управления социально-экологическим риском

Загрязнение окружающей среды - один из значимых факторов, обусловливающих ухудшение здоровья и высокую смертность населения [1]. В России только загрязнение атмосферного воздуха является причиной от 2... 3 до 17,5 % общей смертности городского населения [2; 3]. В городах Европы вследствие воздействия загрязненного атмосферного воздуха наступает до 23 тыс. дополнительных смертельных исходов [4].

В России в экологически неблагоприятных регионах проживает около 50 % населения. Общая площадь этих регионов составляет около 10 % земельного фонда страны. Неблагоприятная окружающая среда приводит к снижению качества жизни человека, поэтому экологическую безопасность следует рассматривать как необходимый элемент устойчивого развития общества и как составную часть национальной безопасности [5].

Ускоренное развитие промышленности в России в XX в. привело к строительству ряда промышленных предприятий без соблюдения экологических ограничений и учета природных факторов. Достаточное количество дешевой рабочей силы в 30-50-е гг. дало возможность для возведения индустриальных гигантов на Урале, Дальнем Востоке и в Сибири. Так что именно в этих районах на фоне тяжелых климатических условий загрязненная окружающая среда оказывает наиболее выраженное отрицательное воздействие на здоровье населения [2].

На территориях Сибирского федерального округа (СФО) выбрасывается в атмосферный воздух 2 млн т загрязняющих веществ от автотранспорта и 5,6 млн т от стационарных источников [6]. Красноярский край лидирует по вкладу в суммарные выбросы вредных веществ в атмосферу от автотранспорта (более 300 тыс. т) и стационарных источников (2 454 тыс. т) в СФО (в целом 36 %), на него приходится самый высокий показатель поступления вредных веществ в атмосферу на одного жителя (972 кг/чел). Характер загрязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах Красноярского края оценивается как интенсивный и многофакторный, санитарно-эпидемиологическая обстановка в промышленных городах - как неблагополучная [6].

Для таких районов оценка и прогнозирование риска негативного воздействия окружающей среды на здоровье человека (социально-экологического риска) представляется наиболее актуальной задачей. Несмотря на это, методологическая база данного научного направления разработана пока недостаточно.

Для достоверной оценки влияния загрязненной окружающей среды на показатели здоровья населения необходима надежная информация об этих параметрах и обоснованная методика оценки экологической безопасности. Только на основании достоверных данных можно определить наиболее острые проблемные ситуации на территории страны или отдельных регионов и городов.

Стержнем концепции экологической безопасности является теория экологического риска, который определяется в первую очередь вредным воздействием окружающей среды на здоровье населения [7]. Риск - одна из важнейших категорий, отражающих меру опасности ситуаций, в которых имеются потенциальные факторы, способные неблагоприятно воздействовать на человека, общество и природу [8]. В системе социально-гигиенического мониторинга экологическим риском считается потенциальная опасность для здоровья отдельной личности, группы лиц, части населения или населения в целом, возникающая или ожидаемая в связи с неблагоприятным воздействием отдельных факторов окружающей среды. Рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) определяют риск как «ожидаемую частоту нежелательных эффектов, возникающих от заданного воздействия загрязнителя» [9; 10]. Согласно глоссарию американского Агентства охраны окружающей среды (EPAUS), риск есть «вероятность повреждения, заболевания или смерти при определенных обстоятельствах» [11].

В целом, понятие риска используется во многих общественных и естественных науках [12]. В техносфере риск обычно интерпретируется как вероятностная мера наступления техногенных или природных событий, сопровождающихся влиянием вредных факторов и нанесением социального, экономического, экологического и других видов ущерба [13]. Однако единого представления о количественной мере риска, связанного с проявлением конкретных природных и техносферных процессов, не сложилось. Разнообразие мнений о сущности такого риска объясняется не только многоплановостью оцениваемых явлений, но и недостаточным и неадекватным использованием этой категории в реальной практике и управленческой деятельности [8; 12].

Тем не менее, в последнее время все большее распространение получает подход к определению риска неблагоприятного события, который учитывает не только вероятность этого события, но и все его возможные по- следствия [8; 14; 15]. При этом вероятность события или процесса выступает одним из компонентов риска, а мера последствий (ущерб) - другим. Такое «двумерное» определение риска используется при его количественном оценивании - риск может быть определен как произведение вероятности рассматриваемого события (или процесса) на магнитуду (меру) ожидаемых последствий (социальных, экологических, экономических, моральныхит. д.) [12-17]:

R^pP.,

/=1

где р - вероятность /'-го события, U. - ущерб (убытки, потери) при реализации /-го события.

Данная функция может использоваться как для оценки безопасности, так и при выборе оптимальных проектных и управленческих решений и представляет собой простейший вариант модели «ожидаемой полезности» в теории принятия решений.

В системе управления социально-экологическим риском в качестве ущерба U могут использоваться как количественные показатели (индикаторы) здоровья населения, совокупность которых дает адекватную оценку состоянию здоровья человеческой популяции (средняя продолжительность жизни, число смертей или случаев заболевания и т. д.) или их изменение под влиянием вредных воздействий, так и их экономические эквиваленты, а в качестве вероятности р - вероятностная или частотная характеристика негативного последствия (например, число летальных случаев на 100 тыс. населения или вероятность смерти человека в течение года) [7].

За основу перечня индикаторов здоровья населения можно взять соответствующие рекомендации ВОЗ [18]. Однако для использования внутри страны, ввиду слишком широкого разнообразия условий проживания по регионам, список необходимо расширить, дополнив показателями, позволяющими сравнивать территории и оценивать динамику состояния здоровья населения и среды обитания [7].

Анализ информативности индикаторов с точки зрения оценки взаимосвязи параметров здоровья и окружающей среды, надежности используемых методик сбора и обработки информации, позволяет принять перечень основных индикаторов здоровья населения, которые можно разбить на четыре группы [7]: ожидаемая продолжительность жизни (в том числе по категориям населения); смертность (в том числе по различным причинам); показатели физического развития детей; заболеваемость (в том числе по видам и категориям).

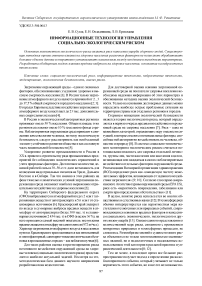

В целях снижения воздействия на природные компоненты техносферы и уменьшение социально-экологического риска необходимо осуществлять постоянный процесс управления экологическими рисками (рис. 1) [19].

В настоящее время разработаны основные принципы управления риском [7]:

-

- оправданность практической деятельности: никакая практическая деятельность не может быть оправдана, если выгода от нее для общества в целом не превышает вызываемого ею ущерба;

-

- оптимизация зашиты: продление среднестатистической ожидаемой продолжительности предстоящей жизни, в течение которой личность может вести полнокровную

и деятельную жизнь в состоянии физического, душевного и социального благополучия;

-

- интегрированный подход: политика управления риском может считаться эффективной, если в управление риском включен весь совокупный спектр опасностей и вся информация о принимаемых решениях общедоступна;

-

- экологическая политика: политика в области управления риском должна реализоваться в рамках строгих ограничений в отношении воздействий на природные экосистемы.

Рис. 1. Общая схема управления экологическим риском [20]

Вместе с тем существует ряд проблем, затрудняющих внедрение и использование методологии оценки риска и, соответственно, системы экологического менеджмента. В нашей стране до настоящего времени методология оценки риска как инструмента научной экспертизы, как правило, основывается либо на принципах установления причинно-следственных связей «среда-здоровье», либо на выполнении специальных медицинских исследований, направленных на изучение механизмов биологического действия факторов или агентов при различных экспозиционных нагрузках. Такой подход требует проведения объемных исследований в течение достаточно длительного времени. При комбинированном действии различных агентов решение задачи еще более усложняется. В связи с этим принятие оперативных управленческих решений в области защиты здоровья населения и охраны окружающей среды на традиционной основе не всегда является возможным. Кроме того, результаты значительного количества исследований непригодны для использования в практике управления из-за сложности методик, несоответствия реальным возможностям практики, отсутствия четкого алгоритма практического использования, необходимости вложения значительных финансовых средств [7]. Наконец, в России существует ряд территорий, где требования нормативов качества окружающей среды практически невыполнимы. В таких случаях, если ориентироваться только на действующую нормативную систему, становится невозможным проведение экологической оценки ситуации и прогнозирование ее развития.

Выход из создавшегося положения должен находиться в адаптации методологической базы, основанной на мировом опыте по оценке и управлению риском, к реальным возможностям и потребностям с использованием существующего опыта и наработок в области регламентирования вредных факторов окружающей среды. Так. с одной стороны, необходимо учитывать, что при разработке нормативов получено большое количество данных, на основе которых возможно прогнозирование неблагоприятных для здоровья эффектов при различных дозовых нагрузках. С другой стороны, развитие современных технологий, основанных на работе в едином информационном пространстве, открывает качественно новые возможности анализа экологической ситуации. На период разработки новых отечественных критериев оценки риска и появления соответствующих нормативно-методических документов предлагается пользоваться такими понятиями, как референтная доза (концентрация) и потенциала рисков, разработанными ЕРА US [7]. Использование методологии оценки риска в сочетании с медико-статистическими и эпидемиологическими методами является основой для установления причинно-следственных связей в системе «среда-здоровье».

В международной практике процедура оценки риска здоровью, при анализе качества окружающей среды, состоит из четырех основных этапов [7; 20]:

-

- идентификация опасности (выявление факторов, представляющих угрозу для здоровья человека);

-

- оценка экспозиции (получение информации о дозовых нагрузках населения);

-

- выявление зависимости «доза-эффект» (прогноз изменений в состоянии здоровья человека или группы людей в результате воздействия вредного агента);

-

- характеристика риска (оценка количественных величин риска, анализ и характеристика неопределенностей и обобщение информации).

Анализ подходов, методов и методик проведения всех этапов оценки риска показывает, что наиболее серьезного развития требует третий этап - оценка зависимости «доза-эффект» [7]. Для обеспечения возможности его реализации, методологически он должен, с одной стороны, основываться на тех же принципах, что и существующая система нормирования вредных факторов окружа ющей среды, но, с другой стороны, максимально использовать современные вычислительные и информационные технологии. Альтернативный подход - создание специализированной нормативной информационной базы, имеющей правовой статус, широкую доступность и четкие инструкции по ее применению, - является важной задачей, но реализация такого подхода возможна лишь в весьма отдаленной перспективе, так как требует привлечения большого объема временных, трудовых и финансовых ресурсов [7].

Одним из перспективных методов построения зависимости «доза-эффект» представляется использование нейросетевых технологий, которые позволяют обрабатывать большие объемы данных и оперативно устанавливать взаимосвязи между входными и выходными параметрами.

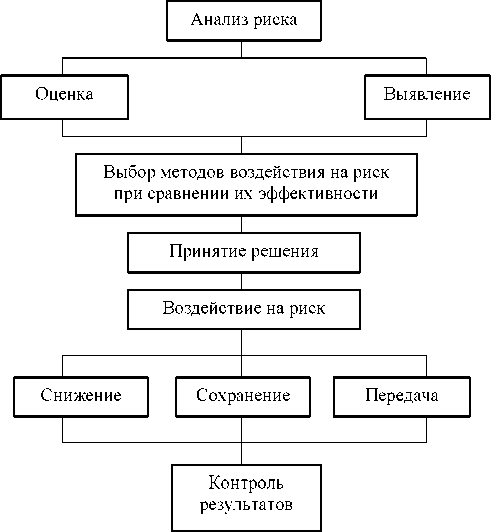

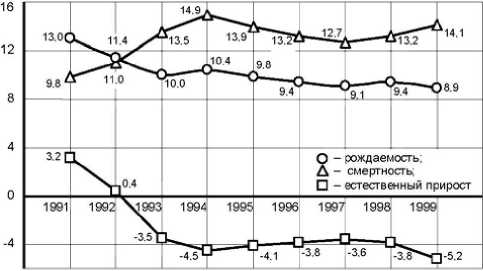

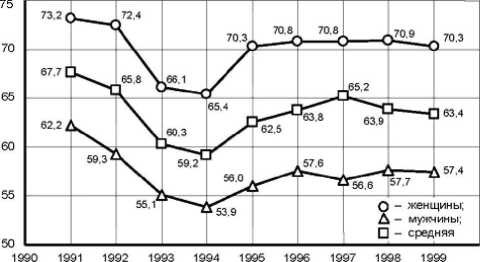

Для проверки приемлемости использования нейросетевых технологий для оценки экологического риска построена обобщенная модель влияния вредных выбросов на здоровье населения Красноярского края [7; 21]. В качестве индикаторов состояния окружающей среды использовались объемы выбросов в атмосферу загрязняющих веществ - общие (табл. 1) и веществ 1 и 2-го классов опасности (табл. 2) [22]. В качестве основных индикаторов здоровья населения принимались данные о динамике естественного движения населения (рис. 2). ожидаемой продолжительность жизни (рис. 3) и заболеваемости (рис. 4).

Рис. 2. Динамика естественного движения населения (число случаев на 1000 человек)

Для построения нейросетевой модели использовались стандартные методики программного пакета Neuro Office.

Тестовые расчеты показывают, что нейросетевая модель вполне удовлетворительно описывает исходные дан-

Таблица 1

Динамика выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, тыс. т

|

Годы |

Суммарные выбросы |

Выбросы от стационарных источников |

Выбросы от автотранспорта |

|

1991 |

3 509,9 |

3 185,1 |

324,8 |

|

1992 |

3 106,6 |

2 784,7 |

321,9 |

|

1993 |

3 026,6 |

2 498,8 |

527,8 |

|

1994 |

2 686,4 |

2 414,5 |

271,9 |

|

1995 |

2 767,3 |

2 505,9 |

261,4 |

|

1996 |

2 814,1 |

2 610,9 |

203,2 |

|

1997 |

2 822,4 |

2 670,8 |

151,6 |

|

1998 |

2 783,9 |

2 617,1 |

166,8 |

|

1999 |

2 818,7 |

2 644,2 |

174,5 |

ные - погрешность по различным индикаторам составляет от 1,9 до 4.7 %.

Рис. 3. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет)

Рис. 4. Заболеваемость, впервые выявленная в жизни

Нейросетевая модель позволяет не только оценить влияние отдельных факторов на состояние здоровья населения, но и прогнозировать социальную эффективность природоохранных мероприятий. Так, например, расчеты по модели показывают, что снижение объемов выбросов в атмосферу загрязняющих веществ на 10 % (при прочих равных условиях) может привести к увеличению средней продолжительности предстоящей жизни населения Красноярского края на 1,5...2 года и снижению индивидуального риска на 10 1 в год. риска социального ущерба (или социальному эффекту) в стоимостном выражении -на 180...420 млн руб. [21].

Расчеты, выполненные на основе предлагаемого подхода, по-видимому, имеют большую степень неопределенности по сравнению с результатами, полученными при точном соблюдении требований научной экспертизы. Однако его преимуществом является то, что уже сейчас имеются все необходимые правовые, методические и информационные возможности для его внедрения в практику экологической экспертизы и контроля состояния природной среды.

Кроме того, предложенный метод анализа риска может позволить, при необходимости, получить объективную количественную информацию о степени опасности конкретного действующего или проектируемого производственного объекта, выявить зоны и территории, где уровень риска превышает значения, при которых необходимо ужесточение контроля или принятия определенных мер по его снижению и обеспечению нормативной безопасности производственного персонала и населения.