Информационный потенциал нумизматических коллекций Умревинского острога и Мангазеи

Автор: Горохов Сергей Валерьевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 3 т.10, 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье раскрывается информационный потенциал нумизматических коллекций Умревинского острога и Мангазеи. Устанавливаются закономерности между распределением монет по годам чеканки и фактами из истории Умревинского острога и Мангазеи. На основе анализа нумизматического материала реконструируется история хозяйственной деятельности на обоих памятниках, связанная с оборотом денежных средств. Произведено сравнение распределения монет по годам чеканки с распределением по годам плаваний из Тобольска и Березова в Мангазею, что позволило выдвинуть гипотезу об 11-летнем интервале между чеканкой монеты в европейской части России и ее доставкой в Мангазею.

Умревинский острог, мангазея, археология, нумизматика, хозяйственная деятельность

Короткий адрес: https://sciup.org/14737447

IDR: 14737447 | УДК: 902/904

Текст научной статьи Информационный потенциал нумизматических коллекций Умревинского острога и Мангазеи

Нумизматический материал занимает особое место в предметном комплексе сибирских острогов. Это обусловлено тем, что время чеканки каждой монеты XVII–XVIII вв. можно надежно установить, а металлические деньги – это единственный массовый вид находок, пригодных для создания хронологии некоторых событий, связанных с существованием конкретного памятника русской археологии. Значительные затруднения при построении на основе нумизматического материала хронологии событий, связанных с существованием острога, вызывают следующие проблемы: 1) определение времени, когда монета с той или иной датой чеканки попала на территорию функционирующего острога; 2) определение времени, когда монета становится частью культурного слоя памятника; 3) выявление особенностей денежного обращения при различных типах хозяйственной или иной деятельно- сти; 4) соотносимость нумизматического комплекса с историей острогов.

Нумизматический комплекс Умревинско-го острога представлен «умревинским кладом» и 54 отдельными монетами. Его можно разделить на группы по месту обнаружения: 1) приказная изба; 2) сборы на дороге XVIII в. в непосредственной близости от острога и на участке посада; 3) «умревин-ский клад» серебряных копеек-«чешуек» с дороги XVIII в., проходящей через посад (представлен компактным скоплением около 100 шт. спекшихся в результате термического воздействия монет без вместилища); 4) «закладная» монета на фундаменте югозападной угловой набережной башни. Все монеты, за исключением «умревинского клада» и «закладной» монеты, укладываются в интервал 1735–1893 гг. В приказной избе обнаружено 23 монеты, отчеканенные в 1742–1797 гг. С дороги XVIII в. у острога и на участке, проходящем через посад, найдено 30 монет, отчеканенных в интервале 1735–1893 гг. В силу плохой сохранности не удалось установить год чеканки пяти монет из приказной избы. Номинал двух из них также не установлен [Бородовский, Горохов, 2009. С. 103].

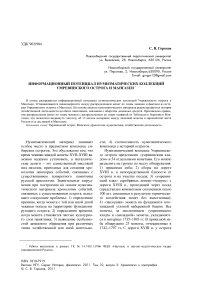

Не принимая во внимание « умревинский клад » и « закладную » монету , выделим пе риоды в распределении монет по годам че канки , начиная с года основания острога ( рис . 1).

I период – 1703–1734 гг . Монет , отчека ненных в данный период , не найдено .

II период – 1735–1750 гг . На один год в среднем приходится 1,56 монет .

III период – 1751–1767 гг . На 17 лет при ходится лишь одна монета .

IV период – 1768–1779 гг . На один год в среднем приходится 1,25 монет .

V период – 1780–1786 гг . Монет не обна ружено .

VI период – 1787–1801 гг . На один год в среднем приходится 0,4 монеты .

Данная периодизация адекватна и для отдельно взятых нумизматических коллекций – из приказной избы и с дороги XVIII в. у острога. На основе распределения монет по годам чеканки из умревинской нумизматической коллекции можно реконструировать некоторые аспекты истории Умревин-ского острога, связанные с оборотом денежных средств.

От основания в 1703 до 1734 г . в Умре - винском остроге практически не велась хо зяйственная или какая - либо иная деятель ность , связанная с оборотом денежных средств . В письменных источниках содер жатся данные о переселении в ведомство Умревинского острога крестьян в первые годы его существования . Учитывая характе ристики нумизматического комплекса Умре - винского острога можно предположить , что они не селились в непосредственной близо сти от острога ( на посаде ) [ Емельянов , 1981. С . 131].

В период между 1730 и 1734 г . в стены Умревинского острога на углах были встроены две башни , и с 1735 г . начался пе риод первого расцвета хозяйственной дея тельности в остроге , связанной с оборотом денежных средств , который продолжался до 1750 г . По нумизматическим данным именно после 1734 г . начал формироваться посад . В это же время (1740- е гг .) была построена приказная изба .

Возведение башен Умревинского острога /Основание Умревинского острога "

| - нумизматическая коллекция с дороги XVIII в. у острога и на участке посада

Q - нумизматическая коллекция из приказной избы

Рис . 1. Распределение по годам чеканки монет из нумизматической коллекции Умревинского острога

В течение 1751–1767 гг . хозяйственная деятельность в остроге , связанная с оборо том денежных средств , практически не ве лась .

Второй , гораздо менее выраженный , рас цвет хозяйственной деятельности приходит ся на 1768–1779 гг . Период с 1780 по 1786 г . вновь характеризуется практически полным прекращением хозяйственной деятельности , связанной с оборотом монет . В период с 1787 по 1801 г . на территории острога во зобновилась хозяйственная деятельность , связанная с оборотом денежных средств , однако ее интенсивность крайне низка . По сле 1801 г . такая хозяйственная деятель ность не велась .

Подобные выводы , основанные лишь на одном виде археологических источников , не могут считаться окончательными без про верки их на иных материалах из данного памятника , либо из иного , близкого по типу , объекта . Понимая необходимость анализа всех видов иных источников по результатам раскопок Умревинского острога , попытаем ся вначале провести адекватные сравнения на базе таких же , т . е . нумизматических ис точников . В настоящее время наибольшее количество монет из состава культурного слоя русского острога в Сибири получено при раскопках Мангазеи , поэтому анализ именно этих материалов может стать наибо лее показательным и убедительным .

В ходе археологических исследований Мангазеи в 1968–1970, 1973 и 2000–2004 гг . получена объемная нумизматическая кол лекция . Ее целесообразно разделить на две части .

Первая коллекция монет , полученная в 1968–1970 и 1973 гг . ( далее МНК 68-70/73), характеризует весь памятник в целом , так как в нее вошли монеты , обнаруженные в раскопах на территории крепости , посада и на бичевнике (234 монеты , годы чеканки 13 из них не читаются ). Значительная часть монет из данной коллекции датирована ин тервалами от нескольких лет до трех деся тилетий , что вносит существенные искаже ния в распределение монет по годам чеканки [ Белов и др ., 1981. С . 55–57]. В слу чае , если группа монет датирована интерва лом в несколько лет , то количество монет делилось на количество лет в интервале . Полученное значение зачислялось в каждый год интервала .

Вторая часть – коллекция монет , полу ченная в 2000–2004 гг . ( далее МНК 00-04), происходит из одного раскопа ( около 250 кв . м ) на посаде (222 монеты , годы чеканки 14 из них не читаются ) [ Визгалов , Пархимович , 2007. С . 104–114].

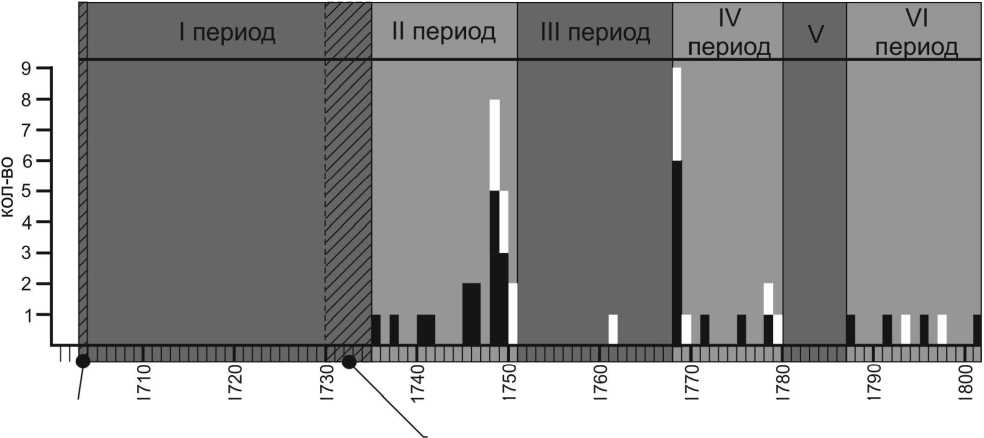

С целью выявления зависимостей в рас пределении монет по годам чеканки из МНК 68-70/73 и МНК 00-04 выполним ряд сравнений : распределение по годам чеканки монет из МНК 68-70/73 с распределением по годам чеканки монет из МНК 00-04; распре деление монет по годам чеканки из обеих коллекций с распределением по годам пла ваний из Тобольска и Березова в Мангазею ; распределение монет по годам чеканки из обеих коллекций и распределение по годам плаваний из Тобольска и Березова в Манга - зею с данными письменных источников и естественно - научных методов по истории Мангазеи . Кроме того , сравним распределе ние по годам прироста древесных колец у деревьев , произрастающих в окрестностях Мангазеи с распределением по годам чекан ки монет из обеих коллекций , а также с рас пределением по годам плаваний из Тоболь ска и Березова в Мангазею с данными письменных источников и естественно научных методов по истории Мангазеи .

Прежде чем приступить к сравнениям , выделим периоды в распределении монет по годам чеканки из МНК 68-70/73 и МНК 00-04, а также в распределении по годам плаваний из Тобольска и Березова в Мангазею .

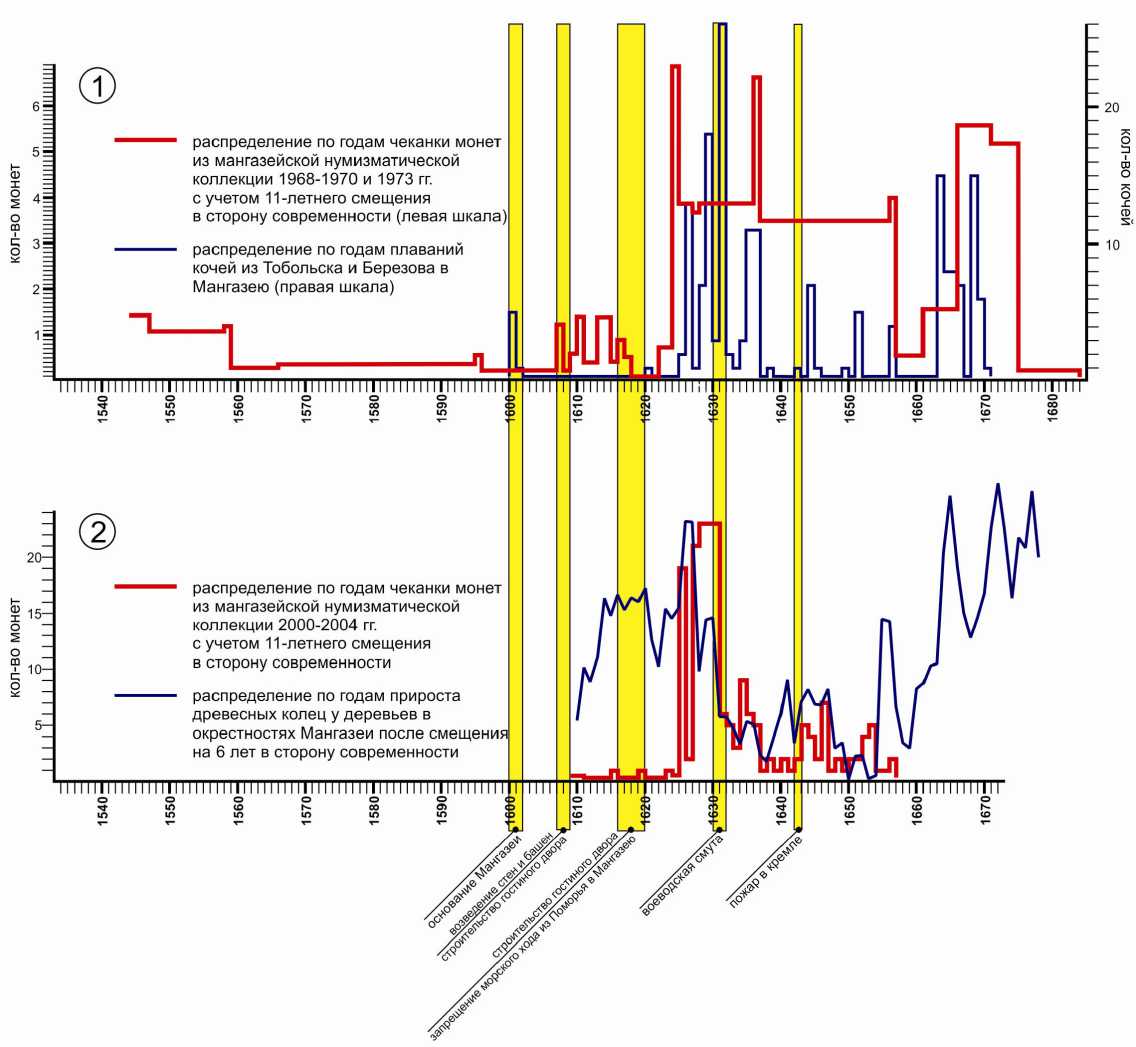

В распределении монет по годам чеканки из МНК 68-70/73 выделяются семь периодов ( рис . 2, 1 , 3).

I период – 1533–1595 гг . Мангазея еще не основана , однако общее количество монет достаточно значительное – около 32 шт ., что составляет 14,5 % от числа монет с про чтенным годом ( или интервалом ) чеканки из МНК 68-70/73. На один год интервала в среднем приходится 0,5 монеты . Точное ко личество монет указать невозможно , так как большинство из них датируются хронологи ческими интервалами , границы которых не совпадают с границами выделенных хроно логических периодов .

II период – 1596–1606 гг . На один год в среднем приходится 0,8 монеты .

III период – 1607–1610 гг . Монет , отчека ненных в указанном интервале , не обнару жено .

Рис . 2. Распределение по годам чеканки монет из нумизматических коллекций Мангазеи : 1 – коллекция 1968–1970, 1973 гг .; 2 – коллекция 2000–2004 гг . и распределение по годам прироста древесных колец у деревьев из окрестностей Мангазеи

IV период – 1611–1645 гг . На один год в среднем приходится 3,6 монеты . Верхняя граница диапазона (1645 г .) является услов ной , так как значительная часть монет из данного периода датирована диапазоном с верхней границей в 1645 г . (78 монет ).

V период – 1646–1649 гг . На один год в среднем приходится 0,5 монеты . Нижняя граница диапазона (1646 г .) является услов ной , так как значительная часть монет из предыдущего периода датирована диапазо ном с верхней границей в 1645 г . (78 монет ).

VI период – 1650–1663 гг . На один год в среднем приходится 4 монеты .

VII период – 1664–1672 гг . На один год в среднем приходится 0,2 монеты .

В распределении монет по годам чеканки из МНК 00-04 можно выделить четыре пе риода ( рис . 2, 2 , 3).

I период – 1598–1613 гг . На один год в среднем приходится 0,3 монеты .

II период – 1614–1619 гг . На один год в среднем приходится 14,7 монеты .

III период – 1620–1625 гг . На один год в среднем приходится 5,7 монеты .

IV период – 1626–1645 гг . На один год в среднем приходится 2,4 монеты .

После запрещения морского хода из По морья в Мангазею (1616–1619 гг .) подав ляющая доля контактов с европейской ча стью России осуществлялась речным путем через Тобольск , поэтому именно из Тоболь -

Периоды, выделенные по нумизматическому материалу, полученному в результате раскопок 2000-2004 гг.

ПёриодьТ,"выдёлённыё"в данных о речной навигации через Мангазею

Периоды, выделенные по нумизматическому материалу, полученному в результате раскопок 1968-1970, 1973 гг.

Рис . 3. Взаимное расположение периодов , выделенных в распределении по годам чеканки монет из МНК 68-70/73, МНК 00-04 и в распределении по годам плаваний из Тобольска и Березова в Мангазею ( до и после смещения рас пределения монет по годам чеканки из МНК 68-70/73 и МНК 00-04 на 11 лет в сторону современности )

ска в Мангазею поступали монеты , отчека ненные на монетных дворах в европейской части страны . Данные о плаваниях , совер шенных из Тобольска и Березова в Манга - зею , и количестве кочей приведены в моно графии , посвященной археологическим исследованиям Мангазеи в 1968–1970 и 1973 гг . [ Белов и др ., 1980. С . 118–121].

В распределении по годам плаваний из Тобольска и Березова в Мангазею можно выделить шесть периодов ( в случае , когда есть данные о факте совершенного плава ния , но нет данных о количестве кочей , их число принималось за единицу ) ( рис . 2, 1 , 3).

I период – 1600–1601 гг . В среднем 3 коча в год .

II период – 1602–1624 гг . Совершено лишь одно плавание .

III период – 1625–1636 гг . В среднем 8,2 коча в год .

IV период – 1637–1656 гг . В среднем 1,4 коча в год .

V период – 1657–1662 гг . Нет сведений о плаваниях .

VI период – 1663–1670 гг . В среднем 7,5 кочей в год .

Из письменных источников и результатов дендрохронологических исследований по истории Мангазеи известно ( рис . 2, 3):

-

1) 1600–1601 гг . – основание Мангазеи ;

-

2) 1607 г . – возведение стен и башен ;

-

3) 1607–1608 – строительство гостиного двора ;

-

4) 1616–1619 гг . – запрещение морского хода из Поморья в Мангазею ;

-

5) 1617–1620 – перестройка гостиного двора ;

-

6) 1630–1631 гг . – воеводская смута ;

-

7) 1642 г . – пожар в кремле [ Визгалов , Пархимович , 2007; Шиятов , 1972. С . 121]. Сравним распределение по годам чекан ки монет из МНК 68-70/73 с МНК 00-04 ( рис . 2, 3).

Второй и третий периоды в МНК 68-70/73 (1596–1610 гг .) почти полностью совпадают с первым периодом в МНК 00-04 (1598–1613 гг .). Разница составляет два года в начале ука занных периодов и три года в конце – при анализе имеющегося нумизматического ма териала это не превышает погрешности , ко торая неизбежно возникает в силу того , что монеты чеканились в европейской части России и их путь в Мангазею мог продол жаться несколько лет или даже десятилетий , монета могла иметь хождение на территории Мангазеи от одного дня до нескольких деся тилетий , а сама Мангазея археологически полностью не исследована ( для отдельных периодов имеются лишь единичные экземп ляры монет , а коллекция МНК 00-04 охваты вает существенно меньший хронологиче ский интервал , нежели МНК 68-70/73). Второй и третий периоды в МНК 68-70/73 и первый период в МНК 00-04 характеризуют ся наименьшим количеством монет в срав нении с другими периодами до 1645 г . ( до 1645 г . простирается МНК 00-04).

Четвертый период в МНК 68-70/73 (1611– 1645 гг .) почти полностью соответствует второму , третьему и четвертому периодам в МНК 00-04 (1614–1619–1625–1645 гг .).

Внутренняя дифференциация на данном хронологическом отрезке выше в МНК 00-04, в которой выделяются три периода , что снижает степень корреляции между двумя мангазейскими нумизматическими коллек циями . Однако данное обстоятельство вы звано объективными причинами : именно на четвертый период в МНК 68-70/73 приходят ся интервалы 1613–1645 гг . и 1626–1645 гг ., которыми датирована большая часть монет , отчеканенных в интервале 1611–1645 гг . ( четвертый период в МНК 68-70/73). Поэто му установить распределение монет по го дам чеканки в рамках четвертого периода в МНК 68-70/73 в настоящее время практиче ски невозможно . Опираясь на ряд косвен ных признаков можно лишь предположить , что монеты , отчеканенные в интервалах 1613–1645 гг . и 1626–1645 гг ., в основной своей массе тяготеют к первой половине указанных интервалов . Это объясняется ря дом обстоятельств . Так , количество монет , приходящихся на 1613–1626 гг ., несколько больше , чем на 1627–1645 гг . ( данный аргу мент существенно усиливает и тот факт , что на 1613 и 1625 гг . приходится резкое увели чение количества монет , отчеканенных в эти годы ). Монеты в МНК 00-04 датированы конкретным годом чеканки , поэтому их рас пределение в хронологическом интервале 1614–1645 гг . не столь однородно : большая часть монет приходится на второй и третий периоды в МНК 00-04 (1614–1619–1625 г .) – это предполагает , что большая часть монет в МНК 68-70/73 из хронологического интерва ла 1613–1645 гг . имеет дату чеканки , сме щенную к начальным годам интервалов 1613–1645 и 1626–1645 гг .

В распределении по годам чеканки монет из МНК 68-70/73 и МНК 00-04 и в распреде лении по годам плаваний из Тобольска и Бе резова в Мангазею корреляция отсутствует .

При смещении графика распределения по годам чеканки монет из МНК 68-70/73 и МНК 00-04 на 11 лет в сторону современно сти проявляется корреляция между показа ниями указанных графиков и распределени ем по годам плаваний из Тобольска и Березова в Мангазею ( рис . 2, 3).

Первый период графика распределения по годам плаваний из Тобольска и Березова в Мангазею не коррелируется с распределением по годам чеканки монет из МНК68-70/73 и МНК00-04, так как: 1) при смещении графика распределения монет по годам чеканки из МНК68-70/73 на 11 лет в сторону современности первый период, выделенный в распределении по годам плаваний из Тобольска и Березова в Мангазею, попадает в хронологический отрезок до основания Мангазеи, когда распределение монет по годам чеканки из МНК68-70/73 не может быть в достаточной мере дифференцировано; 2) после смещения графика распределения по годам чеканки монет из МНК00-04 на 11 лет в сторону современности, первому периоду, выделенному в распределении по годам плаваний из Тобольска и Березова в Мангазею, перестал соответствовать какой-либо период из графика распределения по годам чеканки монет из МНК00-04.

Второй период графика распределения по годам плаваний из Тобольска и Березова в Мангазею практически полностью соответ ствует второму и третьему периоду , выде ленным в распределении по годам чеканки монет из МНК 68-70/73 и полностью ( вплоть до года ) соответствует первому периоду , вы деленному в распределении по годам чекан ки монет из МНК 00-04. При этом наблюда ется и содержательная корреляция между указанными периодами : 1) в основе выделе ния второго периода в распределении по годам плаваний из Тобольска и Березова в Мангазею лежит практически полное отсут ствие таких плаваний , т . е . отсутствовал приток монет в Мангазею по этому каналу ; 2) в основе выделения первого периода в распределении монет по годам чеканки из МНК 00-04 лежит наличие крайне незначи тельного количества монет , отчеканенных в этот период – это содержательно согласуется с тем , что во второй период , выделенный в распределении по годам плаваний из То больска и Березова в Мангазею , таких пла ваний практически не было . Таким образом , имеет место содержательное согласование между полностью совпадающими перио дами .

Третий период графика распределения по годам плаваний из Тобольска и Березова в Мангазею полностью ( вплоть до года ) соот ветствует второму и третьему периодам в распределении монет по годам чеканки из МНК 00-04. При этом наблюдается и содер жательное соответствие : относительно боль шое количество плаваний из Тобольска и Березова в Мангазею соответствует относи тельно большому количеству монет , посту пающему в Мангазею по этому каналу .

Четвертый период графика распределе ния по годам плаваний из Тобольска и Бере зова в Мангазею полностью ( вплоть до года ) соответствует четвертому периоду в распре делении монет по годам чеканки из МНК 00-04. При этом наблюдается содержательное соответствие : относительно среднее количе ство плаваний из Тобольска и Березова в Мангазею соответствует относительно среднему количеству монет .

Третий и четвертый период графика рас пределения по годам плаваний из Тобольска и Березова в Мангазею практически полно стью соответствуют четвертому периоду в распределении монет по годам чеканки из МНК 68-70/73. Факт соответствия двум пе риодам в распределении по годам плаваний из Тобольска и Березова в Мангазею одного периода МНК 68-70/73 объясняется тем , что распределение монет по годам чеканки в четвертом периоде МНК 68-70/73 не доста точно дифференцировано . Наблюдается со держательное соответствие между указан ными периодами : относительно большое количество плаваний из Тобольска и Березо ва в Мангазею соответствует относительно большому количеству монет , приходящихся на соответствующий период МНК 68-70/73.

Пятый период графика распределения по годам плаваний из Тобольска и Березова в Мангазею соответствует пятому периоду в распределении монет по годам чеканки из МНК 68-70/73, при этом ранние границы пе риодов полностью совпадают , а поздние границы имеют расхождение , равное трем годам . Как и ранее , наблюдается содержа тельное соответствие между указанными периодами : относительно незначительное количество плаваний из Тобольска и Березо ва в Мангазею соответствует относительно незначительному количеству монет , прихо дящихся на соответствующий период МНК 68-70/73.

Шестой период графика распределения по годам плаваний из Тобольска и Березова в Мангазею соответствует шестому периоду в распределении монет по годам чеканки из МНК68-70/73, при этом ранние границы указанных периодов имеют расхождение, равное трем годам. Поздние границы имеют сильное расхождение, по всей видимости, в силу того, что шестой период в распределении по годам плаваний из Тобольска и Березова в Мангазею является последним и заканчивается в 1670 г. Как и ранее, наблю- дается содержательное соответствие между указанными периодами: относительно большое количество плаваний из Тобольска и Березова в Мангазею соответствует относительно большому количеству монет, приходящихся на соответствующий период МНК68-70/73.

В результате смещения монет из МНК 68-70/73 и МНК 00-04 на 11 лет в сторону со временности было достигнуто максималь ное совпадение между периодами , выделен ными в МНК 68-70/73 и МНК 00-04, с периодами в распределении по годам плава ний из Тобольска и Березова в Мангазею . Содержательный исторический смысл этого феномена заключается в том , что монете , отчеканенной на одном из монетных дворов в европейской части России , требовалось в среднем 11 лет для того , чтобы попасть в Мангазею . Сравнивать распределение по годам чеканки монет из МНК 68-70/73, МНК 00-04 и плаваний из Тобольска и Бере зова в Мангазею с событиями из истории Мангазеи целесообразно с учетом выявлен ного 11- летнего интервала .

Сравним распределение по годам чекан ки монет из МНК 68-70/73, МНК 00-04 и плаваний из Тобольска и Березова в Манга - зею с известными по письменным источни кам событиями из истории Мангазеи ( см . рис . 2).

Первые плавания из Тобольска и Березо ва в Мангазею полностью соответствуют времени ее основания (1600–1601 гг .). Вплоть до года совпадают начало строи тельства стен и башен Мангазеи , а также гостиного двора , и начало второго периода в МНК 68-70/73 (1607 г .). Это совпадение име ет содержательный исторический смысл , так как строительство оборонительных соору жений совпадает с резкой интенсификацией хозяйственной деятельности , связанной с оборотом денежных средств . Кроме того , именно после завершения строительства оборонительных сооружений и гостиного двора на исследованном в 2000–2004 гг . уча стке посада появляются первые монеты .

Запрещение морского хода из Поморья в Мангазею в 1616–1619 гг. соответствует последним двум годам второго периода и первым двум годам третьего периода в распределении монет по годам чеканки из МНК68-70/73. При этом второй период в распределении монет по годам чеканки из МНК68-70/73 характеризуется относи- тельно небольшим, но стабильным числом монет, отчеканенных в этот период. Для третьего периода в распределении монет по годам чеканки из МНК68-70/73 гг. характерно практически полное отсутствие монет, отчеканенных в данный интервал времени. Содержательный исторический смысл этого феномена заключается, по всей видимости, в том, что в первые два года после введения запрета на плавания из Поморья в Мангазею сообщение с ней по морскому маршруту продолжалось в прежнем режиме и только по прошествии двух лет полностью прекратилось. Недаром в письменных источниках запрещению морского хода в Мангазею из Поморья отводится целых четыре года (1616–1619 гг.). Таким образом, данные нумизматического материала в этом конкретном случае полностью соответствуют сведениям письменных источников о запрещении морского хода в Мангазею из Поморья. Кроме того, находит объяснение феномен появления в Мангазее монет, отчеканенных в данный интервал времени, при практически полном отсутствии плаваний из Тобольска в Мангазею в интервале 1602–1624 гг. По всей видимости, они поступили из Поморья морским путем.

Прочие данные из истории Мангазеи , из вестные по письменным источникам , не на ходят отражения в распределении монет по годам чеканки из мангазейских нумизмати ческих коллекций , а также в распределении по годам плаваний из Тобольска и Березова в Мангазею .

В основе сравнения распределения по годам прироста древесных колец у деревьев из окрестностей Мангазеи с распределением по годам чеканки монет из мангазейских нумизматических коллекций и распределением по годам плаваний из Тобольска и Березова в Мангазею, а также с данными об истории Мангазеи, лежит тезис о том, что дендроклиматические ряды позволяют оценить естественную изменчивость климата во времена до начала регулярных метеорологических наблюдений для конкретного участка или района [Дендроклиматиче-ские..., 1996. С. 14]. Учитывая это, представляется корректным сравнение распределения по годам прироста древесных колец у деревьев из окрестностей Мангазеи с распределением по годам чеканки монет из МНК68-70/73 и МНК00-04 с учетом указанного 11-летнего смещения (см. рис. 2) [Бе- лов и др., 1980. Прил. XXXII]. Но при таком сравнении зависимостей не обнаружено.

При смещении распределения по годам прироста древесных колец у деревьев из окрестностей Мангазеи на 6 лет в сторону современности наблюдается достаточно же сткая корреляция между распределением монет по годам чеканки из мангазейских нумизматических коллекций и распределе нием по годам интенсивности прироста дре весных колец . При этом сравнительно низ кой интенсивности прироста древесных колец соответствует сравнительно низкое количество монет , отчеканенных в соответ ствующий период , и наоборот . Корреляция с распределением монет по годам чеканки из МНК 68-70/73 не столь высока , как в МНК 00-04, в силу более низкой дифферен циации распределения монет по годам че канки . Распределение по годам плаваний из Тобольска и Березова в Мангазею также коррелируется с распределением по годам интенсивности прироста древесных колец , поскольку распределение по годам плаваний из Тобольска и Березова в Мангазею жестко соответствует распределению монет по го дам чеканки из МНК 68-70/73 и МНК 00-04, о чем говорилось выше .

Таким образом установлено , что измене ние природно - климатических условий дос таточно жестко ( с лагом в шесть лет ) обу словливает распределение монет по годам чеканки из МНК 68-70/73 и МНК 00-04, а также распределение по годам плаваний из Тобольска и Березова в Мангазею . Содержа тельный исторический смысл данного фе номена заключается в том , что хозяйствен ная деятельность в Мангазее , связанная с перемещением денежных средств из То больска в Мангазею , обусловлена измене ниями природно - климатических условий в Мангазее . Корреляции между интенсивно стью прироста древесных колец у деревьев в окрестностях Мангазеи с событиями в исто рии Мангазеи , известными по письменным источникам , не установлено .

Основываясь на полученных результатах анализа нумизматических коллекций , плава ний из Тобольска и Березова в Мангазею и данных о приросте древесных колец у де ревьев в окрестностях Мангазеи в XVII в ., можно существенно дополнить и уточнить историю Мангазеи .

По всей видимости , на ее территории со второй четверти – середины XVI в . до 1600–

1601 гг . ( принятая в современной историче ской науке дата основания Мангазеи ) велась хозяйственная деятельность , связанная с оборотом денежных средств , отчеканенных на монетных дворах в европейской части России . Ее интенсивность была сопоставима с такими периодами в истории Мангазеи , как 1600–1623, 1657–1660, 1675–1683 гг .

В 1600–1601 гг . была основана Мангазея . В эти же годы совершены и первые плава ния из Тобольска в Мангазею . Данные со бытия никак не сказались на хозяйственной или какой - либо иной деятельности в Манга - зеи , связанной с оборотом денежных средств . По всей видимости , в первые годы существования Мангазеи (1600–1607 гг .) основную часть ее населения составлял гар низон .

В 1607–1617 гг . резко возросла интенсив ность хозяйственной деятельности , связан ной с оборотом денежных средств . В эти годы торговля с европейской частью России велась , преимущественно , по морскому пути между Поморьем и Мангазеей ( в 1602– 1624 гг . зафиксировано лишь одно плавание из Тобольска в Мангазею ).

В 1616–1619 гг . мангазейский морской ход был запрещен . Не случайно в письмен ных источниках на введение этого запрета отведено четыре года – в 1616–1617 гг . пла вания , по всей видимости , продолжались с прежней интенсивностью и лишь в 1618– 1619 гг . полностью прекратились , о чем красноречиво свидетельствует распределе ние по годам чеканки монет из МНК 68-70/73.

Для организации устойчивого сообщения с европейской частью России речным путем через Тобольск потребовалось 7 лет (1618– 1624 гг .), после чего наступил первый рас цвет хозяйственной деятельности в Манга - зее , связанной с оборотом денежных средств , который продолжался около трех десятилетий (1624–1656 гг .). Внутри этого периода выделяется первое десятилетие , когда наблюдался наибольший подъем .

1657–1660 гг . – время кризиса в хозяйст венной деятельности в Мангазее , связанной с оборотом денежных средств . По уровню интенсивности хозяйственная деятельность в этот период соответствует тому , что было в 1602–1623 гг .

На 1661–1674 гг. пришелся второй расцвет хозяйственной деятельности, связанной с оборотом денежных средств, превзошедший предыдущий.

Однако уже в 1675 г . такая хозяйственная деятельность практически прекратилась . Столь резкие изменения в хозяйственной жизни Мангазеи были вызваны причинами административного характера – по данным письменных источников , в 1672 г . Мангазея была упразднена , а все ее жители переведе ны в Новую Мангазею ( Туруханск ).

Сравнивая реконструкцию истории хо зяйственной деятельности , связанной с об ращением денежных средств Мангазеи и Умревинского острога , можно сделать не сколько наблюдений .

В первые годы существования Мангазеи и Умревинского острога , по всей видимости , их населял лишь гарнизон , который , в силу специфики своих функций , не вел хозяйст венную деятельность , связанную с оборотом денежных средств . Это подтверждается и данными археологических раскопок Саян ского острога , который не имел посада , но был населен сменным гарнизоном [ Скобе лев , Худяков , 2000]. Лишь по прошествии нескольких лет формировался посад , где сосредотачивалась хозяйственная деятель ность , в результате которой в культурном слое отложились монеты .

Резкий рост интенсивности хозяйствен ной деятельности , связанной с оборотом денежных средств ( или начало такой дея тельности на посаде ), в Мангазее и Умре - винском остроге приурочен к возведению оборонительных сооружений – в Мангазее стен и башен , в Умревинском остроге – ба шен .

Хозяйственная деятельность , связанная с оборотом денежных средств , на протяжении существования острога неоднократно меня ла свою интенсивность , то полностью затухая , то возобновляясь . При этом как за тухание , так и возобновление носили « взры вообразный » характер .

Предложенная в данной статье методика анализа археологических нумизматических коллекций сибирских острогов в контексте их истории позволяет повысить информаци онный потенциал этого вида источников . Привлечение нумизматических материалов иных памятников истории русского освое ния Сибири способно существенно расши рить возможности реконструкции отдель ных ее аспектов .

S . v. g orokhov

INFORMATIONAL POTENTIAL OF NUMISMATIC COLLECTIONS OF THE UMREVINSK OSTROG (FORTRESS) AND MANGAZEYA