Информативность и значимость определения основных биохимических маркеров при оценке адаптации тяжелоатлетов к физическим нагрузкам

Автор: Шешурина Т.А., Невзорова Т.Г., Коркмазов М.Ю., Кривопалов А.А., Талибов А.Х.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 2 т.24, 2024 года.

Бесплатный доступ

Цель: повысить эффективность спортивной работоспособности тяжелоатлетов высокой квалификации на основе оценки основных биохимических маркеров крови и коррекции адаптационных резервов на предсоревновательном этапе спортивной подготовки.

Тяжелая атлетика, спортивная квалификация, спортивный результат, тренировочный процесс, биохимические маркеры

Короткий адрес: https://sciup.org/147244058

IDR: 147244058 | УДК: 612.74+612.017.2-06:612.015:796.8 | DOI: 10.14529/hsm240203

Текст научной статьи Информативность и значимость определения основных биохимических маркеров при оценке адаптации тяжелоатлетов к физическим нагрузкам

T.A. Sheshurina1, ,

T.G. Nevzorova1,2, ,

M.Yu. Korkmazov3, ,

A.A. Krivopalov4,5, , A.Kh. Talibov1, , 1 Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg, Russia 2 St. Petersburg State Pediatric Medical University, St. Petersburg, Russia

Введение. В последние годы особое внимание уделяется одной из важных проблем спорта высоких достижений – способам оценки спортивной работоспособности спортсменов высокой квалификации. Интенсивные физические нагрузки приводят к мобилизации энергетических ресурсов за счёт основных процессов: анаэробного алактатного, анаэробного гликолитического и аэробного энергообеспечения. Рациональное подобранный тренировочный режим позволяет сохранить физиологический гомеостаз [12].

Возможности энергообеспечения определяются скоростью процессов ресинтеза адено-зинтрифосфорной кислоты (АТФ) и содержанием субстратов. Основные биохимические показатели крови позволяют оценить адаптационные возможности организма в ответ на физическую нагрузку, степень интенсивности обменных процессов под влиянием тренировок и своевременно выявить нарушения у тяжелоатлетов в предсоревновательный этап спортивной подготовки [2, 10, 12].

В ходе тренировочного процесса развиваются скоростно-силовые качества, совершенствование которых возможно добиться путём корректировки тренировочной нагрузки по объему и интенсивности с учётом индивидуальных особенностей спортсмена [1, 4, 9]. Развитие силовых качеств определяется величиной нагрузки, темпом, характером и продолжительностью работы, интервалами не только между подъёмами и подходами, но и между тренировочными занятиями, а также длительностью тренировочного процесса и уровнем силовой выносливости тяжелоатлета.

Отрицательное воздействие на тренировочный процесс и, как следствие, на достижение высоких спортивных результатов оказывает состояние здоровья спортсмена [3, 6, 16, 23]. Регулярное прохождение медицинского осмотра и своевременная коррекция выявленных патологических состояний позволяет в короткие сроки восстановить физиологический дисбаланс [7, 11, 15].

В клинической практике спортивной медицины оценка эффективности физических нагрузок и здоровья спортсмена происходит с помощью определения антропометрических данных, функциональных тестов и лабораторного исследования биохимических маркеров крови [8, 20]. Уровень тренированности, интенсивность, объём и направленность тренировочных нагрузок отражается в динамических изменениях основных биохимических показателей, которые могут быть использованы в комплексном обследовании спортсменов [13, 14].

При контроле влияния интенсивности физической нагрузки на атлета целесообразно определять такие биохимические маркеры, как мочевина, активность аспартатаминотрансферазы и креатинкиназы, зависящей от возраста, пола, мышечной массы и уровня физической нагрузки [18, 19].

Физические упражнения высокоинтенсивного характера приводят к нарушению целостности миофибрилл, повышению проницаемости сарколеммы мышечной клетки, что приводит к выходу в кровяное русло внутриклеточных энзимов, особенно креатинфосфокиназы. Креатинфосфокиназа (КФК) – внутриклеточный фермент миоцитов, катализирующий основную реакцию, протекающую в цитоплазме для быстрого синтеза АТФ, – креатинфосфокиназная реакция [22]. Этот вариант энергообеспечения является основным в силовых видах спорта [17]. Определение креатинкиназы позволяет оценивать не только состояние мышечной ткани, но и сердечной мышцы [21]. После интенсивных физических нагрузок уровень креатинкиназы может увеличиваться и свидетельствовать о повреждении мышечной ткани, что позволяет оценить интенсивность физических нагрузок и восстановление после них [13, 14]. Усиленный катаболизм белков мышечной ткани вызывает повышенное образование аммиака, который в организме превращается в мочевину, поэтому её уровень возрастает. Концентрация мочеви- ны является значимым лабораторным тестом адекватности физических нагрузок и скорости восстановления мышечных белков после тренировки [20, 22].

Для оценки состояния печени и её метаболической активности можно использовать определение концентрации в крови печеночных трансаминаз, а также уровня холестерина и триглицеридов. Общий холестерин – это совокупность всех фракций холестерина, циркулирующих в крови, транспортирующихся кровью в комплексе с липопротеинами. Уровень холестерина и триглицеридов у атлетов может использоваться не только для диагностики нарушений липидного обмена, но и для определения изменений метаболизма в печени в зависимости от объёма физической нагрузки, так как холестерин является представителем стероидных липидов и предшественником половых гормонов. Триглицериды – одни из основных источников энергии в организме (референсные значения – менее 1,7 ммоль/л), образуются в кишечнике, печени и жировой ткани.

Общий белок как показатель суммарного количества белков в крови спортсмена необходим для оценки адекватности потребления белкового питания, а также для оценки степени гидратации атлета.

Креатинин является конечным продуктом креатинфосфокиназной реакции и косвенным лабораторным показателем скорости этой реакции в мышцах спортсмена, а также отражает запасы креатинфосфата в миоцитах. Уровень креатинина у тяжелоатлетов позволяет охарактеризовать мощность креатинфосфатного пути и по его динамике, возможно, оценивать интенсивность нагрузок в зоне максимальной мощности. Следует учитывать, что прием биологически активных добавок с креатином также приводит к повышению данного показателя [5].

Определение мочевой кислоты у тяжелоатлетов может выявить не только патологическое накопление солей мочевой кислоты в суставах, что может наблюдаться при повышенных уровнях этого аналита в крови, но и помогает оценить интенсивность обмена нуклеиновых кислот в организме спортсмена и адекватность восполнения их с помощью питания.

Печеночные трансаминазы, такие как аланинаминотрансфераза (АЛТ) и аспартатаминотрансфераза (АСТ), кроме диагностической значимости в отношении заболеваний печени у тяжелоатлетов могут быть использованы для дифференциальной диагностики повреждения мышц или нарушений со стороны гепато-биллиарной системы. Эти ферменты являются внутриклеточными энзимами и попадают в кровоток при повреждении гепатоцитов или миоцитов. По их соотношению можно определить место повреждения с помощью расчета коэффициента де Ритиса (АСТ/АЛТ). На практике у спортсменов часто наблюдается повышение печеночных трансаминаз с преобладанием АСТ в результатах биохимического анализа, и правильная трактовка полученных данных помогает своевременно скорректировать тренировочный процесс и прием биологически активных добавок. Для оценки состояния печени и желчевыводящих путей дополнительно можно оценить активность в сыворотке крови экскреторного фермента – щелочной фосфатазы (ЩФ), локализованной преимущественно в клетках печени и желчевыводящих путей. При цитолизе клеток печени наблюдается повышение активности ЩФ. Кроме этого, у атлетов при исключении патологии гепатобилиарной системы уровень этого энзима может косвенно указывать на состояние костной ткани и при перетренированности повышаться.

Длительность тренировки и интенсивность физической нагрузки оказывает влияние на уровень глюкозы в крови – показатель, характеризующий углеводный обмен. Нагрузки субмаксимальной мощности приводят к повышению содержания глюкозы в крови за счёт усиления мобилизации гликогена печени. Так как глюкоза является основным топливом при работе в зоне субмаксимальной мощности, у тяжелоатлетов наблюдается снижение содержания показателя в крови сразу после окончания тренировки. Мониторирование данного показателя в течение суток позволяет косвенно оценить скорость утилизации глюкозы и синтеза гликогена, и, таким образом, оценить скорость восстановления запасов гликогена после окончания тренировки, что является важным этапом в спортивной подготовке тяжелоатлетов.

Цель: повысить эффективность спортивной работоспособности тяжелоатлетов высокой квалификации на основе оценки основных биохимических маркеров крови и коррекции адаптационных резервов на предсоревнова-тельном этапе спортивной подготовки.

Материалы и методы. Группа наблюдения включала в себя 20 спортсменов в возрасте от 20 до 26 лет (22 ± 4), высокой квалификации на этапе совершенствования спортивного мастерства (КМС – 20 %, МС – 65 %, МСМК – 15 %). Сформировано 2 группы исследования: группа 1 (n = 10) –мужского пола и группа 2 (n = 10) – женского пола. Тяжелоатлеты тренировались по 4–5 раз в неделю, длительность тренировки составляла 2 ч, интенсивность и кратность не отличалась в исследуемых группах и соответствовала тренировочному плану. В предсоревновательный этап использовались упражнения общефизической и специальной подготовки (приседания, прыжки, тяги, жимы и другие). Для развития силовой выносливости использовались жимы, рывки. Применялись также статические упражнения (упражнения с удержанием): рывок с задержкой, рывок классический, тяга становая с рывковым хватом.

В рамках проводимого исследования определялись следующие лабораторные биохимические тесты: общий белок и мочевина, креатинин и мочевая кислота, трансаминазы и щелочная фосфатаза, глюкоза, холестерин и триглицериды, креатинфосфокиназа и общий билирубин в сыворотке крови.

Все биохимические анализы выполнялись в рамках диспансерного наблюдения спортсменов в предсоревновательный этап спортивной подготовки. Пробозабор крови проводили в пробирки типа Vacutainer до тренировочной нагрузки в утренние часы, натощак, сыворотку получали путем центрифугирования в течение 15 мин при 3200 об/мин. Аналитический этап выполнялся на автоматическом биохимическом анализаторе FurunoСА-270 с использованием реагентов, контрольных материалов и калибраторов фирмы производителя DiaSys Diagnostic. При статистической обработке результатов лабораторных тестов использовали программу IBM SPSS Statistics 22, производили сравнение полученных данных по биохимическим показателям между мужчинами и женщинами.

Результаты и их обсуждение. Данные, полученные в результате лабораторного анализа биохимических показателей, представлены в таблице.

Получены следующие результаты: при оценке белкового обмена уровень общего белка составил у мужчин 74 ± 3 г/л, у женщин – 76 ± 2 г/л (референтный диапазон 65–88 г/л), статистически значимых различий не выявлено (р > 0,05). Концентрация мочевины оставалась в пределах референтных значений 3,2–7,3 ммоль/л и составила у мужчин 5,7 ± ± 1,3 ммоль/л и у женщин – 4,9 ± 0,8 ммоль/л (р > 0,05). Таким образом, можно сделать вывод о полноценности белкового рациона, отсутствии обезвоживания у спортсменов в обеих группах наблюдения. Концентрация мочевины является маркером утомления, в нашем исследовании не отмечено повышения этого показателя, что говорит об адекватности физической нагрузки и адаптированности спортсменов к ней.

Уровень креатинина в исследуемых группах находился в пределах референтного диапазона для возрастной группы исследуемых (64–105 мкмоль/л). Концентрация показателя в группе 1 составила 93 ± 9 мкмоль/л, в группе 2 – 76 ± 6 мкмоль/л, получены статистически значимые различия между группами (р = 0,002). Креатинин является конечным продуктом ресинтеза АТФ в зоне максимальной мощности при включении креатинфосфатного пути. В нашем исследовании мы получили гендерные различия по уровню показателя, на который влияет степень развития мышечной массы тяжелоатлета. Получена положительная корреляционная связь между уровнем креатинина и общего белка у мужчин (r = 0,7, p = 0,02), что соответствует повышенному потреблению белковой пищи в группе 1 и большему объему мышечной массы в этой группе.

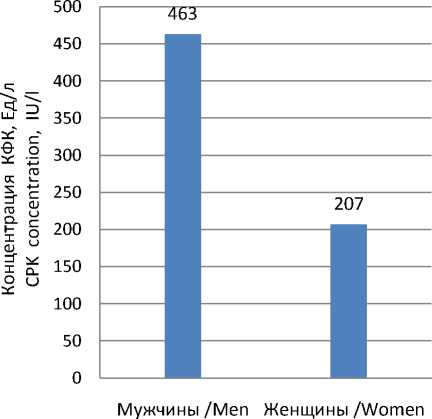

Концентрация КФК как основного маркера повреждения мышц в клинической практике повышена в исследуемых группах. Верхний референтный уровень для этого показателя, по данным производителя реагентов, – до 180 Ед/л. В группе 1 в среднем уровень КФК составил 463 ± 208 Ед/л, а группе 2 – 207 ± 87 Ед/л. Получены статистически значимые различия в группах (р = 0,01) (см. рисунок).

Спортсмены женского пола имеют меньшую мышечную массу, технически выполняют менее интенсивные и с меньшим весом упражнения. Мониторирование данного показателя в крови до и после проведения тренировки позволяет, во-первых, отследить степень механической травмы мышц при избыточной нагрузке, во-вторых, определить адаптированность организма к физической нагрузке, в-третьих, оценить скорость восстановления после тренировочного процесса.

Наблюдается положительная корреляция между концентрацией креатинина и уровнем КФК (r = 0,8; p = 0,02) у тяжелоатлетов в группе 1, что говорит о преобладании креатинфосфатного пути энергообеспечения в процессе тренировочных занятий. Отмечена также корреляция между КФК и АСТ (r = 0,8; p = 0,01), что показывает повреждение, возникающее во время силовых тренировок в миофибриллах, и по соотношению этих ферментов можно оценить степень этого повреждения.

Показатели биохимического анализа крови у тяжелоатлетов Biochemical blood parameters in weightlifters

|

Показатель / Parameter |

Мужчины / Men (n = 10) M ± SD |

Женщины / Women (n = 10) M ± SD |

Р |

|

Общий белок, г/л / Total protein, g/L |

74 ± 3 |

76 ± 2 |

Р > 0,05 |

|

Мочевина, ммоль/л / Urea, mmol/L |

5,7 ± 1,3 |

4,9 ± 0,8 |

Р > 0,05 |

|

Креатинин, мкмоль/л / Creatinine, µmol/L |

93 ± 9 |

76 ± 6 |

Р = 0,002 |

|

Мочевая кислота, мкмоль/л / Uric acid, µmol/L |

344 ± 33 |

240 ± 46 |

Р = 0,001 |

|

Креатинкиназа (КФК), Ед/л / Creatine kinase, IU/L |

463 ± 208 |

207 ± 87 |

Р = 0,01 |

|

Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Ед/л Alanine transferase (ALT), IU/L |

30 ± 15 |

16 ± 5 |

Р > 0,05 |

|

Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Ед/л Aspartate transferase (AST), IU/L |

29 ± 15 |

18 ± 6 |

Р > 0,05 |

|

Общий билирубин, мкмоль/л / Total bilirubin, µmol/L |

16 ± 8 |

9 ± 2 |

P = 0,02 |

|

Глюкоза, ммоль/л / Glucose, mmol/L |

4,3 ± 0,5 |

4,5 ± 0,5 |

Р > 0,05 |

|

Щелочная фосфатаза, Ед/л / Alkaline phosphatase, IU/L |

264 ± 88 |

181 ± 75 |

Р > 0,05 |

|

Холестерин (общий), ммоль/л / Total cholesterol, mmol/L |

4,1 ± 1,3 |

4,3 ± 0,6 |

Р > 0,05 |

|

Триглицериды, ммоль/л / Triglycerides, mmol/l |

0,86 ± 0,3 |

1,02 ± 0,4 |

Р > 0,05 |

Среднее значение креатинфосфокиназы у мужчин и женщин тяжелоатлетов The average values of creatine phosphokinase in male and female weightlifters

Концентрация мочевой кислоты в пределах референтного диапазона 200–430 мкмоль/л в группе 1 составила 344 ± 33 мкмоль/л, в группе 2 – 240 ± 46 мкмоль/л. Были получены статистически значимые различия в группах (р = 0,001). Это обусловлено повышенным потреблением продуктов, содержащих животный белок, мужчинами, у которых большой объем мышечной массы и большая скорость синтеза мышечных белков.

Уровень глюкозы находился в пределах нормальных значений в исследуемых группах. Единичные исследования этого показателя не могут показать активность использования этого субстрата для синтеза гликогена, но позволяют выявить такую патологию, как сахарный диабет у спортсменов.

Трансаминазы АЛТ и АСТ в исследуемых группах – в пределах нормальных значений (до 40 Ед/л для АЛТ и до 35 Ед/л для АСТ). В группе 1 уровень аланинаминотрансферазы составил – 30 ± 15 Ед/л, в группе 2 – 16 ± 5 Ед/л (р > 0,05). Концентрация аспартатаминотрансферазы в группе 1 составила 29 ± 15 Ед/л, в группе 2 – 18 ± 6 Ед/л (р > 0,05). Уровень печеночных ферментов коррелирует с физической нагрузкой в группах исследования.

Повышенная концентрация общего билирубина, по литературным данным, часто наблюдается в определенных видах спорта, где возможна механическая травма (например, удары) или частое обезвоживание организма, 28

для соблюдения весовых категорий в спорте [22]. Если у спортсмена в результате обследования выявляется гипербилирубинемия, это требует постоянного контроля и назначения определенных лекарственных препаратов. Нормальный уровень билирубина в крови, по данным производителя, составил от 1,8 до 21,5 мкмоль/л. В нашем исследовании в группе 1 концентрация общего билирубина составила 16 ± 8 мкмоль/л, в группе 2 – 9 ± 2 мкмоль/л, наблюдаются статистически значимые различия (p = 0,02), что может быть связано с различной интенсивностью физических нагрузок. Отмечена положительная корреляция в группе 2 между концентрацией общего билирубина и общего белка (r = 0,8; p = 0,01), что может быть обусловлено общностью синтетических процессов в печени.

Концентрация фермента щелочной фосфатазы в исследуемых группах находилась в пределах нормальных значений. В группе 1 составила 264 ± 88 Ед/л, в группе 2 – 181 ± 75 Ед/л (р > 0,05). Этот фермент участвует в транспорте фосфора, а именно в реакциях дефосфорилирования. По литературным данным, при физических нагрузках этот энзим участвует в обмене АТФ через реакции с аминокислотами и поэтому может повышаться без патологии гепатобилиарной системы и костной ткани [7].

Физические нагрузки, воздействие стрессовых факторов в зависимости от продолжительности и интенсивности также оказывают влияние на уровень липидов различных фракций в крови. Исследование липидного профиля проводят утром натощак, так как приём пищи значительно повышает уровень триглицеридов в сыворотке крови. В нашем исследовании концентрация общего холестерина и три-глециридов в группе 1 и группе 2 находилась в пределах референтых значений. В группе 1 уровень холестерина составил 4,1 ± 1,3 ммоль/л, в группе 2 – 4,3 ± 0,6 ммоль/л. Концентрация триглицеридов в группе 1 составила 0,86 ± 0,3 ммоль/л, в группе 2 – 1,02 ± 0,4 ммоль/л. Статистически значимых различий не выявлено.

Заключение. Применение лабораторных биохимических тестов в обследовании спортсменов позволяет не только выявить нарушения и заболевания, но и оценить степень адаптации тяжелоатлета к физической нагрузке и дать оценку мобилизационным возможностям организма. В нашем исследовании мы выявили, что на степень повышения биохи- мических маркеров влияет не только вид и интенсивность физической нагрузки, но и половая принадлежность. Полученные данные позволяют грамотно построить тренировочный процесс, учитывая индивидуальные особенности тяжелоатлета, что повышает эффективность тренировок и улучшает его спортивную результативность.

Список литературы Информативность и значимость определения основных биохимических маркеров при оценке адаптации тяжелоатлетов к физическим нагрузкам

- Биохимические изменения в организме атлета при ультрадлительных физических нагрузках (оригинальное персонифицированное исследование) / М.С. Смирнов, В.В. Дорофейков, И.В. Зырянова, В.В. Фурсов // Лабораторная диагностика. Восточная Европа. – 2023. – Т. 12, № 2. – С. 291–301. DOI 10.34883/PI.2023.12.2.014

- Влияние немедикаментозной терапии на сроки реабилитации и занятие стендовой стрельбой после перенесенных ринохирургических вмешательств / М.Ю. Коркмазов, А.М. Коркмазов И.Д. Дубинец и др. // Человек. Спорт. Медицина. – 2020. – Т. 20, № S1. – С. 136–144. DOI: 10.14529/hsm20s117

- Возможности коррекции отдельных звеньев патогенеза аллергического ринита и бронхиальной астмы с оценкой качества жизни пациентов / М.Ю. Коркмазов, М.А. Ленгина, И.Д. Дубинец и др. // Мед. совет. – 2022. – Т. 16, № 4. – С. 24–34. DOI: 10.21518/2079-701X-2022-16-4-24-34

- Динамика изменения показателей креатинфосфокиназы в микроцикле подготовки у элитных тяжелоатлетов / И.П. Сивохин, Г.Б. Марденова, Н.А. Огиенко и др. // Современные вопросы биомедицины. – 2020. – Т. 4, № 3. – С. 89–102.

- Капитонова А.Н. Гипербилирубинемия в спорте высших достижений/ А.Н. Капитонова, И.В. Круглова, А.Б. Чадина // Соврем. вопросы биомедицины. – 2018. – Т. 2, № 4. – С. 16–21.

- Коркмазов, М.Ю. Необходимость дополнительных методов реабилитации больных с кохлео-вестибулярной дисфункцией / М.Ю. Коркмазов, М.А. Ленгина // Вестник оторино-ларингологии. – 2012. – № S5. – С. 76–77.

- Коркмазов, М.Ю. Оценка клинической эффективности фитотерапевтического лекарственного препарата в лечении и профилактике рецидивов острых риносинуситов у детей г. Челябинска / М.Ю. Коркмазов, К.С. Зырянова, А.С. Белошангин // Мед. совет. – 2016. – № 7. – С. 90–93. DOI: 10.21518/2079-701X-2016-07-90-93

- Лечение и профилактика различных форм ларингита на фоне острых респираторных инфекций / М.Ю. Коркмазов, М.А. Ленгина, А.М. Коркмазов и др. // Мед. совет. – 2022. – Т. 16, № 8. – С. 79–87. DOI: 10.21518/2079-701X-2022-16-8-79-87

- Мотивация к повышению результативности в спорте и коррекция возможных неудач, связанных со здоровьем, на примере заболеваний верхних дыхательных путей / М.Ю. Коркмазов, А.А. Кривопалов, А.Х. Талибов и др. // Человек. Спорт. Медицина. – 2023. – Т. 23, № 4. – С. 124–134. DOI: 10.14529/hsm230416

- Особенности альтеративного воздействия импульсного шума на кохлеарный анализатор у спортсменов: прогноз, методы коррекции и профилактики / М.Ю. Коркмазов, А.М. Коркмазов, И.Д. Дубинец и др. // Человек. Спорт. Медицина. – 2021. – Т. 21, № 2. – С. 189–200. DOI: 10.14529/hsm210223

- Отдельные показатели иммунологической реактивности при хирургической альтерации лор-органов / М.Ю. Коркмазов, И.Д. Дубинец, М.А. Ленгина и др. // Рос. иммунол. журнал. – 2022. – № 25 (2). – С. 201–206. DOI: 10.46235/1028-7221-1121-DIO

- Персонифицированный подход к повышению качества жизни и психофизической готовности спортсменов-гиревиков коррекцией сенсорных и вазомоторных расстройств лор-органов / А.Х. Талибов, М.Ю. Коркмазов, М.А. Ленгина и др. // Человек. Спорт. Медицина. – 2021. – Т. 21, № 4. – С. 29–41. DOI: 10.14529/ hsm210404

- Раджабкадиев, Р.М. Биохимические маркеры адаптации высококвалифицированных спортсменов к различным физическим нагрузкам / Р.М. Раджабкадиев // Наука и спорт: соврем. тенденции. – 2019. – Т. 7, № 2. – С. 81–91. DOI: 10.14529/hsm220405

- Рыбина, И.Л. Активность сывороточных ферментов в мониторинге тренировочного процесса высококвалифицированных спортсменов циклических видов спорта / И.Л. Рыбина // Вестник новых мед. технологий. Электрон. изд. – 2016. – № 1. – С. 135–139. DOI: 10.12737/18567

- Топическая антибактериальная терапия острого риносинусита / С.В. Рязанцев, А.А. Кривопалов, С.А. Еремин и др. // Рус. мед. журнал. – 2020. – Т. 28, № 4. – С. 2–7.

- Тушер, Ю.Л. Анализ тренировочных нагрузок высококвалифицированных тяжелоатлетов в предсоревновательном периоде подготовки / Ю.Л. Тушер, Д.Н. Черногоров, В.С. Беляев // Вестник МГПУ. Сер. Естественные науки. – 2022. – № 3 (47). – С. 66–75. – DOI: 10.25688/2076-9091.2022.47.3.6

- Ширковец, Е.А. Вариативность клинико-лабораторных маркеров адаптации организма спортсменов высокой квалификации к тренировочным нагрузкам / Е.А. Ширковец, И.Л. Рыбина // Вестник спортивной науки. – 2018. – № 2. – С. 21–25.

- Blood Biomarkers Variations across the Pre-Season and Interactions with Training Load: A Study in Professional Soccer Players / F.M. Clemente, H.İ. Ceylan, F.T González-Fernández et al. // Journal of Clinical Medicine. – 2021. – Vol. 10, No. 23. – P. 5576.

- Cadegiani, F.A. Basal Hormones and Biochemical Markers as Predictors of Overtraining Syndrome in Male Athletes: The EROS-BASAL Study / F.A. Cadegiani, C.E .Kater // J Athl Train. – 2019. – Vol. 54, No. 8. – P. 906–914. DOI: 10. 4085/1062-6050-148-18

- Common questions and misconceptions about creatine supplementation: what does the scientific evidence really show? / J. Antonio, D.G. Candow, S.C. Forbes, B.Gualano et. al. //J Int Soc Sports Nutr. – 2021. – Vol. 8, No. 1. – Р. 147–155. DOI: 10.1186/s12970-021-00412-w

- Creatine kinase activity weakly correlates to volume completed following upper body resistance exercise / M. Machado, J.M. Willardson, D.P. Silva et al. // Res Q Exerc Sport. – 2012. – No. 83. – P. 276–281.

- Koch, A.J. The creatine kinase response to resistance exercise / A.J. Koch, R. Pereira, M. Machado // J. Musculoskelet Neuronal. Interact. – 2014. – No. 14 (1). – P. 68–77.

- Muscle Cramps in Outpatients with Liver Diseases in Tokyo, Japan / T. Kanda, R. Sasaki-Tanaka, N. Matsumoto, et al. // Medicina (Kaunas). – 2023. – No. 59 (9). – P. 1506. DOI: 10.3390/medicina59091506