Информатизация общества и занятость населения

Автор: Кашепов А.В.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 4 (47), 2018 года.

Бесплатный доступ

Обзор понятий и определений современного постиндустриального общества. Информационное общество. Цифровизация общества. Трансформация занятости. Обзор теорий влияния информационных процессов на высвобождение занятого населения из экономики.

Постиндустриальная экономика, цифровизация экономики, прогнозы занятости

Короткий адрес: https://sciup.org/140236496

IDR: 140236496

Текст научной статьи Информатизация общества и занятость населения

Определение современного общества и экономики, как некого уклада, отличного от предшествующих, прошла целый ряд трансформаций начиная с середины XX столетия и до наших дней. Наиболее известным и одновременно всеобъемлющим является понятие «постиндустриального общества». Из числа наиболее известных соавторов этой концепции в России наиболее известен Д.Белл с его книгой «Грядущее постиндустриальное общество»1. Среди других соавторов постиндустриальной парадигмы в литературе называют А.Кумарасвами, Д.Рисмана, Ф.Махлупа и других. На наш взгляд, не следует забывать и теорию «стадий экономического роста» У.Ростоу, который определял современное общество, как «общество потребления», переходящее к эпохе «поиска качества жизни», в рамках которой формируется «информационное общество».

Концепция Д.Белла, в частности, определяется такими его словами: «…мы наблюдаем доминирование в рабочей силе профессионального и технического класса, он может … по своей численности к концу века оказаться первым. Это новая революция, происходящая в структуре занятости, которая … становится революцией в классовой структуре общества»2. Среди критериев выделения постиндустриального общества , как стадии развития, большое внимание уделяется росту сферы услуг в структуре занятости. Не будем также забывать, что термин «экономика знаний» уже присутствует у Д.Белла: «постиндустриальное общество представляет собой общество знания в двояком смысле: во-первых, источником инноваций во все большей степени становятся исследования и разработки, во-вторых, прогресс общества, измеряемый возрастающей долей ВВП и возрастающей частью рабочей силы, все более однозначно определяется успехами в области знания»3.

Таким образом, уже в середине XX века научное сообщество, опираясь на потенциал предшествующей науки, включая классические труды А. Сен-Симона и К.Маркса, выработало представления о стадиях экономического развития, постиндустриальной экономике (экономике науки и услуг), инновационной экономике, экономике знаний и информационном обществе. Одновременно были поставлены многие актуальные сейчас вопросы, в частности о том, существует ли проблема замены человека компьютерами.

Впоследствии приоритеты политического процесса в мире и в России форсировали интерес то к одной, то к другой из этих теорий, а сами теории развивались и дополнялись. В частности, Дж.Мартин выделил следующие характеристики «информационного общества»: Технологический: ключевой фактор — информационные технологии, которые широко применяются в производстве, учреждениях, системе образования и в быту.

Социальный: информация выступает в качестве важного стимулятора изменения качества жизни, формируется и утверждается «информационное сознание» при широком доступе к информации.

Экономический: информация составляет ключевой фактор в экономике в качестве ресурса, услуг, товара, источника добавленной стоимости и занятости.

Политический: свобода информации, ведущая к политическому процессу, который характеризуется растущим участием и консенсусом между различными классами и социальными слоями населения.

Культурный: признание культурной ценности информации посредством содействия утверждению информационных ценностей в интересах развития отдельного индивида и общества в целом4.

Концепция «информационного общества» была популярна в российской научной и экспертной литературе, а также в официальных документах в 1990-2000 годы, чтобы потом частично уступить свое место «экономике знаний».

Затем на пике популярности находилась «экономика знаний», которая определялась как высший этап развития постиндустриальной экономики и инновационной экономики, для которой характерны информационное общество или общество знаний; также — следующий этап большого развития экономики и общества передовых стран мира. На Западе принято

-

4 Мартин У. Дж. Информационное общество (Реферат) // Теория и практика общественно-научной информации. Ежеквартальник / АН СССР. ИНИОН; Редкол.: Виноградов В. А. (гл. ред.) и др. — М., 1990. — №

считать, что пока экономику знаний создали США и частично ЕС. В теорию «экономики знаний» встроена также разработанная в 1960-е годы в США Т.Шульцем и Г.Беккером концепция «человеческого капитала» (отдачи от инвестиций в образование).

В сфере высоких технологий для обороны, производства, бизнеса и бытового применения начиная с1990-х годов, особенно активно в 2010-е годы, происходило замещение «аналоговых» технологий «цифровыми» -«цифровизация». Название этого технологического процесса было интегрировано в политическую, социологическую, экономическую терминологию и в настоящее время является наиболее модным обозначением некоторых процессов, протекающих в современном обществе. Сколько-нибудь существенных отличий этого понятия от существующего с 1960-х годов термина «информатизация» мы не усматриваем. Далее в настоящей работе эти понятия рассматриваются как синонимы.

Цифровизация (информатизация) занятости происходит по нескольким направлениям. Главное направление - это трансформация рабочих мест, образа жизни и качества труда. Отдельная проблема - роботизация занятости и вытеснение человека из сферы труда. Второе направление - это изменения в системе управления трудовым процессом на предприятиях и регулирования рынка труда в мире, стране и в регионах.

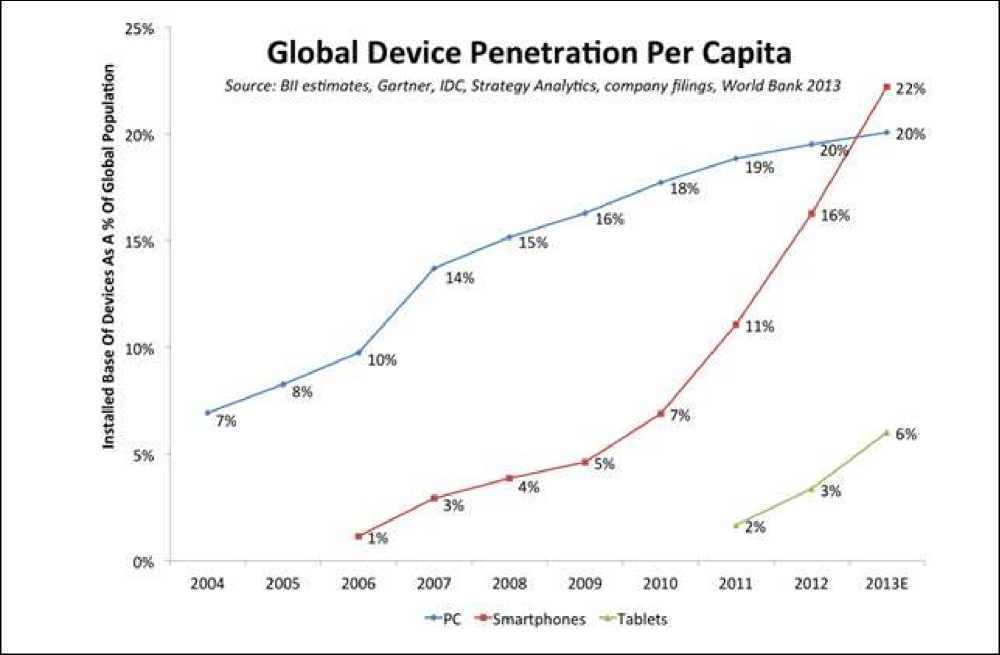

Трансформация рабочих мест. Глобальное распространение компьютерных и сетевых (цифровых) технологий сбора, обработки и использования информация характеризуется несколькими показателями.

Точное количество работающих компьютеров в мире определить сложно, так как неизвестно, какая доля из проданных 10-20 лет назад устройств продолжает использоваться. В середине 2000-х годов число компьютеров превысило 1 млрд. В 2004 году по числу компьютеров на 1000 человек населения США занимали 2 место в мире (555), Россия - 7 место (465). Производство компьютеров в 2010-е годы снижалось, за счет их вытеснения другими устройствами. По данным Всемирного банка, в 2014

году количество компьютеров составляло 20% от численности населения мира, то есть находилось на уровне порядка 1,5 млрд. единиц (рисунок 1).

На конец 2015 года в мире было 8,1 млрд. подключенных к Интернету устройств. Об этом сообщается в докладе исследовательской компании IHS Technology. В среднем по миру на одно домохозяйство приходится четыре устройства с доступом в Интернет. Большинство из них составляют смартфоны.

Рисунок 1. Мировое распространение персональных компьютеров, смартфонов и планшетов (Источник: Мировой Банк, 2013 г.)

По оценкам, число пользователей интернета (которое, естественно, меньше, чем число устройств), составляет 3 млрд. 885 млн. человек, то есть около половины мирового населения, из них в Китае 739 млн. пользователей (53% населения), в США 287 млн. (88% населения). Лидером мировой цифровизации по этому показателю является Япония, где к интернету подключено 95% населения. Кроме того, многие источники сообщают о лидерстве Японии по внедрению промышленных роботов.

По данным Росстата, число компьютерных терминалов (абонентов), подключенных к интернету, в 2017 году достигло в РФ 30,1 млн. единиц5. Однако по оценкам негосударственных исследовательских организаций, в России 110 млн. пользователей Интернета (около 76% населения). Очевидно, что Росстат исходит из числа подключенных компьютеров, альтернативные оценки включают различные виды мобильной техники. Также по данным Росстата, постоянно растет количество российских организаций, использующих цифровые технологии (см. таблицу 1).

Таблица 1. Удельный вес организаций, использовавших информационные и коммуникационные технологии (в процентах от общего числа обследованных организаций)6

|

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

|

|

Организации, использовавшие: |

|||||||

|

персональные компьютеры |

93,8 |

94,1 |

94,0 |

94,0 |

93,8 |

92,3 |

92,4 |

|

2) серверы |

18,2 |

19,7 |

18,9 |

19,7 |

26,6 |

47,7 |

50,8 |

|

локальные вычислительные сети |

68,4 |

71,3 |

71,7 |

73,4 |

67,2 |

63,5 |

62,3 |

|

электронную почту |

81,9 |

83,1 |

85,2 |

86,5 |

84,2 |

84,0 |

87,6 |

|

глобальные информационные сети |

83,4 |

85,6 |

87,5 |

88,7 |

89,8 |

89,0 |

89,6 |

|

из них сеть: |

|||||||

|

Интернет |

82,4 |

84,8 |

86,9 |

88,1 |

89,0 |

88,1 |

88,7 |

|

в том числе широкополосный доступ |

56,7 |

63,4 |

76,6 |

79,4 |

81,2 |

79,5 |

81,8 |

|

Интранет |

13,1 |

16,1 |

14,7 |

16,7 |

16,8 |

19,2 |

21,6 |

|

Экстранет |

5,3 |

6,1 |

6,4 |

7,7 |

14,3 |

16,9 |

15,0 |

|

Организации, имевшие веб-сайт в сети Интернет |

28,5 |

33,0 |

37,8 |

41,3 |

40,3 |

42,6 |

45,9 |

Как показано в таблице 1 , 92,4% российских организаций используют компьютеры, к Интернету подключены 89,6% предприятий. Собственный интернет-сайт имеют 45,9% российских организаций. Наиболее высокие показатели обеспеченности компьютерами и подключением к Интернету наблюдаются в сферах высшего образования, финансов, государственном управлении, науке. Более низкие – в транспорте, культуре, услугах. Но в целом большинство показателей существенно не отличаются от среднеразвитых стран и уступают только лидерам мировой технологической гонки.

По данным многих опросов, IT – специалисты лидируют в рейтинге популярности профессий в нашей стране. Так, по данным опроса Zoom

Market, в сентябре 2017 года популярность данной профессии составляла 21%, далее с большим отставанием шли профессии, связанные с бизнесом и государственным управлением – юристы (13%), чиновники (12%), экономисты (11%)7.

Обсуждение проблемы «вытеснения» людей компьютерами и роботами из сферы занятости, начатое в 1960-е годы, долгое время шло в узких академических кругах. Статистика занятости мировых технологических лидеров – США и Японии, была стабильно благополучной или улучшалась. В частности, в США в 1990-2000-е годы безработица снижалась, при этом были созданы миллионы рабочих мест в сфере производства компьютерной техники, интернет-торговле, высокотехнологичных услугах. После мирового финансового кризиса 2008-2009 годов, не связанного с информационной сферой, занятость в США восстановилась. По данным Бюро трудовой статистики США, в феврале 2018 года уровень безработицы составляет 4,1% против 9-10% в 2009 году8. В настоящее время уровень безработицы в США является рекордно низким как для этой страны, так и для других стран-лидеров мировой экономики и технологий.

Эксперты из США и других стран продолжают разрабатывать футурологические прогнозы возможного вытеснения занятых людей информационными устройствами. В обзоре, произведенном И.В.Новиковой, приводятся следующие выдержки из американских публикаций: по прогнозам ведущих экспертных агентств в ближайшие годы более 47 % легальных рабочих мест будут «оцифрованы», то есть компьютерные программы или роботы заменят работника. По оценкам McKinsey Global Institute (2013) ИКТ могут заменить примерно 140 миллионов штатных работников умственного труда во всем мире. Однако, по мнению C.B. Frey и M.A. Osborn компьютерные технологии пока не в состоянии реализовать следующие характеристики работников:

-

• социальная ориентированность, включающая возможность передачи эмоций человека, его заботу, любовь и участие;

-

• креативность, способность принимать нестандартные новые решения, не укладывающиеся в «запрограммированный» алгоритм;

-

• способность воздействовать и управлять человеком (учитывая, что даже методы Интернет-манипулирования, все равно, являются результатом деятельности конкретных людей, и самостоятельно информационные технологии не способны управлять человеком). Наименьшая вероятность компьютеризации рабочих мест возможна для ряда специалистов в сфере медицины, наладчиков, ремонтников, социальных работников, пожарников, диетологов, риелторов, хореографов, психологов9.

В 2018 году опубликовано исследование РАНХиГС, согласно которому, если автоматизация наступит одномоментно, 49,3% трудоспособного населения России, или 42,13 млн. человек (рабочих мест), могут быть заменены роботами. Авторы исследования также ссылаются на американских авторов, которые предсказывают замену роботами до 98% водителей, 94% бухгалтеров и экономистов, 72% грузчиков10

Поскольку анализ международной статистики показывает, что в странах с высоким уровнем информатизации (цифровизации) экономики, безработица, как правило, ниже, чем в странах, которые пока отстают в своем технологическом развитии, мы считаем возможным оставить гипотезу массового высвобождения людей из экономики на неопределенно далекое будущее и исходить из того, что современная информационная экономика постоянно создает больше рабочих мест, чем ликвидирует. Мы согласны с тем, что компьютеризация рутинных и неквалифицированных работ будет происходить, в том числе в России, и это обстоятельство необходимо будет учитывать при прогнозировании структуры трудовых ресурсов и планировании образования и профессиональной подготовки. Потребуется больше специалистов для творческих, креативных, связанных с наукой, разработками, интеллектуальными интернет-услугами видов деятельности.

Безусловно, будет продолжаться трансформация рабочих мест для большинства «прогрессивных» профессий в домашние рабочие места (home office) связанные между собой через интернет. Уже сейчас в развитых странах мира десятки миллионов таких рабочих мест, которые позволяют экономить средства на аренде и приобретении, и содержании, офисов, на поездках на работу, а «дистанционным» работникам обеспечивают гибкое самостоятельное планирование рабочего времени и распределение ресурсов. Постепенно будет увеличиваться число мобильных рабочих мест – владельцы планшетов и нетбуков уже сейчас могут постоянно работать в общественном транспорте, в кафе и просто на улице, выполняя те функции, для которых уже не нужны стационарные компьютеры, принтеры и другие громоздкие устройства. Таким образом, мы считаем, что информатизация широко открывает двери для изменения рабочих мест, качества труда и качества жизни людей, по крайней мере, в технологически развитых странах, к которым должна присоединиться Россия, но не несет реальной опасности для занятости населения.

Изменения в системе регулирования труда. Рассмотрим, как информационные технологии воздействуют на рынок труда в России. В последние годы в нашей стране формируется система «электронных властей», которая охватывает институты, предназначенные для регулирования рынка труда. Среди нормативных актов по этим вопросам Программа «Цифровая экономика Российской Федерации»11, в которой среди приоритетных целей управления развитием экономики до 2024 года являются кадры и образование. В частности, поставлены задачи:

-

• создания ключевых условий для подготовки кадров цифровой экономики;

-

• совершенствования системы образования, которая должна обеспечивать цифровую экономику компетентными кадрами;

-

• формирование рынка труда, который должен опираться на требования цифровой экономики;

-

• создание системы мотивации по освоению необходимых компетенций и участию кадров в развитии цифровой экономики России.

«Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»12 также выделяет проблему обеспечения экономики соответствующими трудовыми ресурсами и современными механизмами их управления.

Среди уже реализованных цифровых проектов в сфере занятости в последние годы отметим создание и совершенствование портала Министерства труда и социальной защиты РФ, на котором можно получить информацию обо всех нормативных актах по труду, заработной плате, ознакомиться с профессиональными стандартами13.

Применение цифровых технологий в сфере труда предусматривает их мобильность и интерактивный характер, поэтому отметим, во-первых, что войти на сайт Минтруда через интернет можно с любого мобильного устройства, во-вторых, наличие на сайте следующих интерактивных сервисов: возможность подачи обращений, жалоб и так далее в электронной форме, возможность создания на сайте личного кабинета, для систематического обмена информацией с Министерством. Последнее, в частности, может быть полезно для менеджеров и кадровых служб предприятий. На сайте обозначен обобщенный перечень основных государственных услуг министерства, а также имеется подсистема

«Открытое министерство», где можно связаться с экспертными группами разработчиков законопроектов.

Министерство труда также поддерживает сайт «Профессиональные стандарты», на котором в настоящее время доступны 1049 стандартов, утвержденных Правительством РФ и доступны возможности обсуждения проектов стандартов, а также консультаций для менеджеров по УЧР предприятий и организаций.

Министерство труда и социальной защиты РФ руководит работой Федеральной службы по труду и занятости РФ (Роструда), на сайте которого представлены все нормативные документы, которыми руководствуются Центры занятости населения (ЦЗН) в работе с гражданами, которые обращаются к ним в поисках работы14. Кроме того, сайт Роструда содержит информацию о работе Федеральной инспекции труда (Рострудинспекции), которая проводит проверки соблюдения трудового законодательства и правил охраны труда на предприятиях РФ. Имеются интерактивные сервисы (самопроверка и др.) по вопросам проверки соблюдения законодательства. Непосредственно с сайта Роструда, как и напрямую через поисковые системы интернета доступен портал «Работа в России», на котором открыты для свободного пользования все вакансии, зарегистрированные в данный период в службе занятости РФ15. Важнейшие интерактивы этого сайта – «Найти работу» и «Добавить резюме». На 31 марта 2018 года в данной базе данных содержалось более 1,3 млн. незанятых рабочих мест из всех регионов РФ.

Негосударственные рекрутинговые агентства также имеют собственные сайты с базами данных вакансий и интерактивными сервисами по приему заявок от предприятий и резюме от соискателей вакантных должностей.

Для нужд кадровых служб предприятий разработаны программный комплекс «1С: Зарплата и Кадры» и другие аналогичные программы, предназначенные для ведения делопроизводства и отчетности по вопросам рабочей силы и оплаты труда работников.

Основные выводы и оценки:

В России следует ожидать продолжения роста занятости в отраслях (видах экономической деятельности) относящихся к сферам науки, высоких технологий, сетевых технологий (включая интернет), интеллектуальных услуг.

Предстоит увеличение доли надомных (на персональном компьютере с использованием интернета) и мобильных рабочих мест в современных интеллектуальных видах деятельности, а также дистанционных коммуникаций в профессиях, связанных с обслуживанием людей, работой с людьми, в том числе в сфере образования.

Сокращение занятости в отраслях сельского хозяйства, промышленности, строительства, транспорта будет затрагивать отдельные профессии, связанные с постепенно устаревающими технологиями.

Безработица будет стабильной или продолжит нынешний тренд к снижению, вследствие сокращения численности населения трудоспособного возраста.

Возможны реформы трудового законодательства и институтов рынка труда, направленные на повышение гибкости занятости и облегчение для работодателей процессов высвобождения работников.

Целесообразно внедрение в трудовую сферу новых технологий, в частности, мы предлагаем приступить к разработке «Трудовой карты» -смарт-карты, позволяющей заменить трудовую книжку, дипломы и другие документы, которые гражданин предъявляет как при устройстве на работу, так и для регистрации в центре занятости в качестве безработного. Аналогом карты может быть программа «Трудовой паспорт» для планшетов, смартфонов и других мобильных устройств. Использование электронных документов в трудовой сфере повысит мобильность работников и гибкость рынка труда.

Список литературы Информатизация общества и занятость населения

- Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. М., Академия, 1999.

- Мартин У. Дж. Информационное общество (Реферат)//Теория и практика общественно-научной информации. Ежеквартальник/АН СССР. ИНИОН; Редкол.: Виноградов В. А. (гл. ред.) и др. -М., 1990. -№ 3. -С. 115-123.

- Официальный сайта Росстата http://www.gks.ru

- Сайт группы «Педсовет» https://ok.ru/group/58105172525103/topic/67531044279599

- Новикова И.Ю. Регулирование занятости населения на Дальнем Востоке Российской Федерации. Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук. М.: 2017

- «Цифровая экономика Российской Федерации» Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р

- «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 -2030 годы» Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203

- Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ https://rosmintrud.ru/

- Официальный сайт Федеральной службы по труда и занятости РФ https://www.rostrud.ru/

- Работа в России. Общероссийская база вакансий https://trudvsem.ru/

- U.S. Bureau of Labor Statistics https://www.bls.gov/news.release/empsit.t10.htm