Инфраструктура России в контексте геоэкономической трансформации

Автор: Белухин Валерий Викторович

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 17, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье инфраструктурный аспект развития современного Востока России рассмотрен на основе геоэкономического подхода. Представлена характеристика особенностей российской модели развития в сравнении с тремя доминирующими в мире центрами силами. Обоснована идея интеграции финансовых ресурсов международных финансовых институтов в рамках БРИКС и ШОС для обеспечения развития инфраструктуры торгово-промышленных анклавов стран-транзитеров с последующим извлечением географической ренты. Гпавным стратегическим партнером в инфраструктурном обустройстве Востока России видится Китай как мощное в экономическом и военно-политическом отношении государство.

Геоэкономика, глобализация, инвестиции, институт, инфраструктура, кризис, технологии, транзит

Короткий адрес: https://sciup.org/14937495

IDR: 14937495 | УДК: 339.94

Текст научной статьи Инфраструктура России в контексте геоэкономической трансформации

Сегодня часто говорят об особенностях российской модели развития, противопоставляя ее англосаксонской, европейской и восточноазиатской моделям, представляющим собой открытые, реплицируемые и развивающиеся системы. По статистке МВФ, они концентрируют 63,7 % мирового ВВП и контролируют около 3,8 % глобальных потоков инфраструктурных инвестиций. Их тотальное конкурентное превосходство над другими моделями хозяйственного развития во многом обеспечивалось за счет реализации геоэкономически значимых инфраструктурных проектов, мобилизующих разноплановые ресурсы в целях доведения своих индустриальных комплексов до высокой степени совершенства.

Россия всегда была неразрывной составной частью мирохозяйственной системы и находилась под влиянием глубинных инфраструктурных изменений, обусловленных непрерывностью процессов обустройства глобального мирового пространства. К сожалению, в последние десятилетия в России инфраструктурное обеспечение процессов воспроизводства промышленного капитала отстает от динамики инфраструктурной модернизации стран-партнеров по БРИКС, Индии и Китая, и по качеству всей инфраструктуры занимает 93-ю позицию (Китай и Индия – 74 и 85-я позиции соответственно) [1].

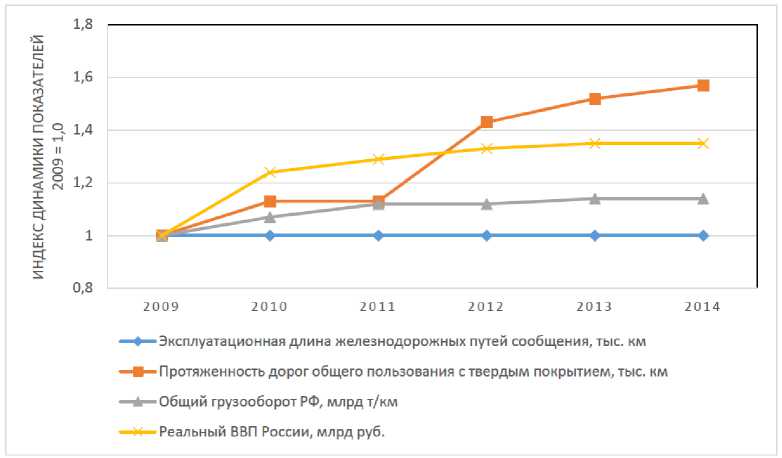

На рисунке 1 показано, что в посткризисный период, за счет значительных бюджетных вливаний в ремонт и строительство автодорог, удалось добиться опережающего развития этого сектора над темпами роста экономики [2].

В силу своей ретроградности, недостаточной адаптированности к рынку и ограниченности в использовании арсенала конкурентоспособных альтернатив, отрасли инфраструктуры в посткризисном периоде по показателям развития оказались в худших условиях, чем экономическая ситуация в стране. По-прежнему большая часть коммунальной и инженерной инфраструктуры функционирует за пределами нормативных сроков эксплуатации и является угрозой аварий и техногенных катастроф. Демонтаж промышленной инфраструктуры ведет к повышению общественных издержек, снижению производительности труда и конкурентоспособности российской экономики [3].

Рисунок 1 – Сравнительная динамика инфраструктуры России и ВВП в посткризисный период

Роль инвестиций в инфраструктуру в кризисный период определяется расширением потребительского спроса и созданием рабочих мест. Но, пожалуй, самое главное, что через новую инфраструктуру разрешаются структурные противоречия при обновлении экономики на новой технологической основе и приобретаются геоэкономические преимущества над хозяйственными системами схожих типов.

Продолжение административно-анклавной инфраструктурной модернизации на основе использования таких базовых факторов, как протяженность территории, численность населения и его квалификация, наличие природных ресурсов, морские границы и т. д., без учета влияния глобальных перемен, изменений в мирохозяйственной системе контрпродуктивны. По оценкам специалистов, Россия, имея самую высокую удельную величину накопленного национального богатства - 400 тыс. долл. США, использует его примерно на 18 % (Япония - на 88 %, страны ЕЭС -на 78 %, США - на 76 %) [4].

Исследования показали, что вместе с развитием процессов глобализации и вовлечения национального богатства России во взаимосвязанную общемировую систему одновременно происходит инфраструктурное обустройство интернационализированных образований с более прогрессивной технологией и факторной производительностью. Поэтому для России крайне важно использовать возможности глобализации для использования каналов международной инфраструктуры в интересах национальных финансово-промышленных элит и таким образом не только не потерять контроль над использованием ее национального богатства, но и существенно его приумножить.

Вместе с тем в условиях геоэкономической направленности постиндустриальной трансформации значение природно-географических факторов значительно уменьшилось. Опыт многих стран с различным уровнем экономического развития показал, что необходимы иные, чем прежде, ресурсы. Это грамотное управление, четкая постановка задач и ясное представление взаимосвязи инфраструктуры мирохозяйственной системы и ее национальной проекции, понимание цели инфраструктурных преобразований.

Серьезным ограничителем инфраструктурной модернизации является продолжающееся усиление кризисных явлений, влекущее за собой задержку сроков реализации проектов на различных фазах инвестиционного цикла и, как следствие, увеличение сроков их окупаемости. По этому поводу в декабре 2014 г. премьер-министр Дмитрий Медведев заметил, что Россия, «строго говоря, не выходила из кризиса 2008 г. в полном объеме», а сейчас приходится сталкиваться с новыми геополитическими и геоэкономическими вызовами: очередным падением цены на нефть и продлением экономических санкций до 2016 г., связанных главным образом с доступностью западных технологий и финансовых ресурсов.

Манипуляции денежных властей процентными ставками вызвали новую волну валютных спекуляций, обрушения курса рубля и роста инфляции, привели к усугублению спада и инвестиций как в экономике в целом, так и в инфраструктурной сфере в частности. Поскольку правительство не имеет иных «антикризисных мер», кроме тех, что применялись в 2008-2009 гг., надежды на использование резервных фондов как препятствие дальнейшему экономическому спаду при нынешнем уровне цены на нефть и санкционного давления весьма призрачные.

Между тем правительства ряда стран в кризисных условиях, используя проверенные практикой надежные кейнсианские антикризисные методы, наращивают инвестиционные вложения в производственную инфраструктуру и стимулируют ее развитие. Например, в Китае среднегодовые темпы роста инвестиции в инфраструктуру достигали 20–22 %, доля накопления превышала 40 % ВВП. К кризисному 2009 г. Китай увеличил темпы роста инвестиций до 40 %, а доля накопления достигла 67 % ВВП [5]. Рост экономики Китая в 2008 г. составил 6,8 %, а в 2009 г. – 9,2 % и был обеспечен за счет заимствований крупных госкорпораций у банков, контролируемых государством.

Из всех моделей восточноазиатская менее вариативна, но более реплицируема. За четверть века Китай не создал экономику, сопоставимую с американской, но продемонстрировал поразительные успехи в освоении производства нового технологического уклада, повышении уровня образования населения и наращении инвестиций в модернизацию инфраструктуры. Поэтому опыт Китая полезен в плане организации системы управления глобальными инфраструктурными проектами с участием иностранного капитала с целью выхода на глобальные рынки.

Учитывая нынешнее противостояние с Западом в связи с украинским кризисом и политику санкций, наиболее вероятна геоэкономическая стратегия России по типу восточноазиатских «тигров», предусматривающая дирижизм со стороны государства над перемещением финансовых ресурсов в инфраструктурное обустройство территориальных кластеров, созданных на основе технологической целостности и представляющих собой ареалы стратегического оперирования.

Движение в этом направлении начато и обусловлено не только консолидацией российско-китайских финансовых возможностей для расширения зоны своего геоэкономического влияния, но и попыткой изменить конфигурацию экономической карты мира, сформировав на базе евразийского ареала ключевую транспортно-коммуникационную развязку мирового уровня и обустроив ее современной инфраструктурой.

В качестве зон экономического развития России торгово-промышленные анклавы с развитой инфраструктурой и выгодным географическим положением создают положительный эффект геоэкономического интегратора [6]. С этой точки зрения было бы опрометчиво не воспользоваться географической рентой как одним из способов диверсификации экономики и создания устойчивого транзитного сообщения между Европой и Азией по территории России.

Проблема транзита и извлечения из него рентного дохода имеет два аспекта: глобальный и локальный. Глобальный связан с тем, что около 70 % физического объема международной торговли обслуживается морским транспортом, который безальтернативен как по отношению к Северному морскому пути из-за ничтожно малого объема транзита, так и по отношению к российским железным дорогам ввиду явной ограниченности их пропускного потенциала. Локальный аспект не только связан с перспективным ростом транзита из западного Китая в Европу, но и ориентирован на более тесную интеграцию с Казахстаном и другими странами Евразии.

В связи с подписанием российским и китайским президентами договора о межгосударственном сотрудничестве в рамках проектов «Шелковый путь» и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) появилась возможность повлиять на конфигурацию китайского проекта и извлечь выгоду с позиции создания карты маршрутов, отбора проектов для инвестиций и достижения геополитических целей проекта. Баланс интересов достигается в переговорном процессе, и российской стороне не всегда удается достичь сравнительных преимуществ в совместном освоении новых технологий и рынков.

В частности, китайская сторона довольно твердо отстаивает свои коммерческие интересы в инфраструктурном бизнесе на территории России путем исключительного использования китайских технологий и оборудования, например, в сфере строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Казань [7].

Имеются и внешние факторы, обостряющие двусторонние противоречия. Китайские партнеры пытаются использовать мировой финансовый кризис в качестве катализатора развития инфраструктурных проектов на фоне снижающихся в последнее время темпов экономического роста. Имеются вполне обоснованные прогнозы ряда российских экономистов Я.М. Миркина, В.Л. Иноземцева и др. о постепенном затухании темпов роста Китая и повторении печального опыта Японии, ушедшей в «потерянные десятилетия».

На фоне падения внутреннего инфраструктурного спроса, девальвации национальной валюты и избытка долгосрочных кредитных ресурсов китайские власти стремятся максимально загрузить экспортом продукции свои мощности. В 2014 г. Китай стал третьим крупнейшим экспортером капитала в мире, объем его прямых иностранных инвестиций (ПИИ) составил 116 млрд долл. На долю России приходится лишь не более 1,5 % накопленного объема китайских ПИИ [8].

В условиях наращивания экономического и политического потенциала Китая и других стран БРИКС традиционные мировые финансовые институты утратили способность эффективно стимулировать экономический рост и предотвращать валютно-финансовые кризисы. В настоящее время идет процесс активного формирования многосторонних финансовых институтов в рамках БРИКС и ШОС как инструментов инфраструктурного развития входящих в них стран. Среди них Новый банк развития БРИКС (НБР) (предоставление займов и гарантий, участие в капитале управляющих компаний, осуществляющих инфраструктурные проекты, оказание технического содействия в их подготовке и реализации), Международный центр проектного финансирования (МЦПФ) ШОС (решение задач по подготовке инвестиционных проектов, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ): финансирование проектов в сфере энергетики, транспорта, логистики).

Эффективное представительство российской стороны в новых финансовых институтах будет способствовать продвижению инфраструктурных проектов и вместе с тем повысит значимость региональных блоков с участием России в глобальном экономическом соревновании.

Широко декларируемая сегодня и подкрепляемая реальными действиями экономическая переориентация нашей страны на Восток, связанная с инфраструктурным обустройством, небезосновательна. Неразвитость, моральная и физическая устарелость инфраструктуры восточных регионов, в первую очередь железных и автомобильных дорог, трубопроводных систем, портового хозяйства и т. д., осложняют переход страны на новый уровень.

Выход видится в интеграции со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего с Китаем, через обеспечение их сырьем и строительство производственно-инфраструктурных объектов, расширение рынка транспортно-логистических, терминально-складских, информационно-финансовых услуг на территории России. Специфика таких проектов характеризуется слабой инфляционной нагрузкой, использованием ресурсов финансовых институтов развития и высокой долей интеллектуальной составляющей в затратах. Это не означает, что кооперация с Востоком на инфраструктурной основе, повышая экспортную устойчивость и трансграничную мобильность факторов производства, выльется в некоторый прорыв, как «асимметричный» ответ России на геоэкономический вызов. Но она не только возможна, но и необходима и зависит не от «объективных обстоятельств», а исключительно от компетентности национальных элит.

Ссылки:

-

1. The Global Competitiveness Index in detail [Электронный ресурс] // The Global Competitiveness Report 2013–2014 / ed. by K. Schwab. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf (дата обращения: 08.09.2015).

-

2. Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) [Электронный ресурс]. URL: http://www.fedstat.ru/opendata/ (дата обращения: 04.07.2015).

-

3. Писаренко К.В., Полиди А.А. Экономическая оценка уровня дифференциации (неравномерности) социально-экономического развития регионов РФ // Экономика и предпринимательство. 2015. № 4 (ч. 1). С. 278–292.

-

4. Андрианов В. Национальное богатство России [Электронный ресурс]. URL: http://viperson.ru/articles/vladimir-andri- anov-natsionalnoe-bogatstvo-rossii (дата обращения: 07.07.2015).

-

5. Лютова М. Инвестиции в инфраструктуру могут предотвратить глобальную стагнацию [Электронный ресурс]. URL: http://www.vedomosti.ru/business/articles/2013/05/14/vsemirnyj_deficit (дата обращения: 08.07.2015).

-

6. Якунин В.И. Реконфигурация финансово-экономической карты мира, вклад текущего кризиса и возможности России [Электронный ресурс]. URL: http://www.inesnet.ru/article/rekonfiguraciya-finansovo-ekonomicheskoj-karty-mira-vklad- tekushhego-krizisa-i-vozmozhnosti-rossii/ (дата обращения: 08.07.2015).

-

7. Мадатова О.В. Основные направления развития венчурного финансирования в с овременном обществе // Экономи ческий нобелевский вестник. 2012. № 1–2 (5). С. 196–201.

-

8. Ивантер А. Концерт наций, а не китайский оркестр // Эксперт. 2015. № 26–27. С. 64–67.

Список литературы Инфраструктура России в контексте геоэкономической трансформации

- The Global Competitiveness Index in detail //The Global Competitiveness Report 2013-2014/ed. by K. Schwab. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf (дата обращения: 08.09.2015).

- Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) . URL: http://www.fedstat.ru/opendata/(дата обращения: 04.07.2015).

- Писаренко К.В., Полиди А.А. Экономическая оценка уровня дифференциации (неравномерности) социально-экономического развития регионов РФ//Экономика и предпринимательство. 2015. № 4 (ч. 1). С. 278-292.

- Андрианов В. Национальное богатство России . URL: http://viperson.ru/articles/vladimir-andri-anov-natsionalnoe-bogatstvo-rossii (дата обращения: 07.07.2015).

- Лютова М. Инвестиции в инфраструктуру могут предотвратить глобальную стагнацию . URL: http://www.vedomosti.ru/business/articles/2013/05/14/vsemirnyj_deficit (дата обращения: 08.07.2015).

- Якунин В.И. Реконфигурация финансово-экономической карты мира, вклад текущего кризиса и возможности России . URL: http://www.inesnet.ru/article/rekonfiguraciya-finansovo-ekonomicheskoj-karty-mira-vklad-tekushhego-krizisa-i-vozmozhnosti-rossii/(дата обращения: 08.07.2015).

- Мадатова О.В. Основные направления развития венчурного финансирования в современном обществе//Экономический нобелевский вестник. 2012. № 1-2 (5). С. 196-201.

- Ивантер А. Концерт наций, а не китайский оркестр//Эксперт. 2015. № 26-27. С. 64-67.