Инфразвуковое излучение Челябинского метеороида

Автор: Сорокин А.Г.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Рубрика: Исследования эффектов челябинского метеороида

Статья в выпуске: 24, 2013 года.

Бесплатный доступ

В работе приводятся сведения о падении метеороида в районе Челябинска 15 февраля 2013 г. Описаны подобные инфразвуковые эффекты, зарегистрированные ранее, и методы их интерпретации. Даются характеристики инфразвуковой установки ИСЗФ СО РАН, на которой зарегистрирован эффект взрыва метеороида в атмосфере. Приводится характерный вид когерентного инфразвукового сигнала, обсуждаются его параметры.

Атмосфера земли, инфразвуковой сигнал, метеороид, регистрация инфразвука, энергия взрыва метеороида

Короткий адрес: https://sciup.org/142103534

IDR: 142103534 | УДК: 550.34.034

Текст научной статьи Инфразвуковое излучение Челябинского метеороида

Трудно себе представить , что немногим более двухсот лет назад гипотеза о космическом происхо ждении метеоритов считалась неправдоподобной . Так , академик Петербургской академии наук Паллас во время путешествия по Сибири обнаружил в Красноярске удивительную глыбу , состоящую из железа и камня . Немного позже , в 1799 г ., немецкий ученый Э . Хладни , чл .- к . Петербургской академии наук , впервые правильно объяснил происхождение этой глыбы , представив теорию космического проис хождения метеоритов и их возгорания при попадании в земную атмосферу . В настоящее время известно , что на Землю попадает несколько тонн метеорного ве щества каждые сутки и около 2 тыс . т ежегодно [Brown et al., 2002; Мезенин , 1972]. Вместе с тем па дение крупных метеоритов может представлять серь езную опасность , поскольку при достаточно больших размерах ( порядка 50 м ) энергия , выделяемая метеори том при столкновении с земной атмосферой , может быть сопоставима с энергией атомного взрыва . Поэто му чрезвычайно важна любая информация о времени появления космического тела , его плотности и составе , возможных траекториях его движения , характеристи ках его фрагментации и т . д .

Исследование акустических эффектов метео роидов в России и за рубежом

Истекшее столетие было знаменательно событиями, связанными с вторжением в атмосферу Земли крупных космических тел – метеороидов. Наиболее значимым по атмосферным эффектам среди них, безусловно, является Тунгусский метеорит 1908 г. [Кринов, 1949]. Акустическая волна от взрыва метеорита в нижних слоях атмосферы несколько раз обогнула земной шар. Несмотря на то, что падение метеоритов приходится в основном на безлюдные районы, вероятность катастрофических последствий остается высокой. Для сравнения в таблице приведены параметры некоторых наиболее крупных метеороидов, наблюдавшихся на территории России в XX в. Здесь представлены космические тела двух типов: к первому типу относятся метеороиды, при падении ко- торых не обнаружено остатков вещества (Тунгусский метеорит); ко второму – метеороиды, при падении которых обнаружено вещество (Челябинский метеороид). Приведенные данные (см. таблицу) показывают, что Челябинский метеороид относится к событиям, сравнимым с Тунгусским метеоритом 1908 г.

Наиболее полные теоретические оценки атмо сферных эффектов , вызываемых сверхзвуковым полетом метеороида в атмосфере Земли , были вы полнены в 70- х гг . прошедшего века . В работе [Rev-elle, 1976] проведен анализ генерации и распростране ния волн давления при входе метеороида в атмосферу Земли на примере четырех событий , представленных в [Goerke, 1966; Shoemaker, Lowery, 1967; Woodward, Goerke, 1967]. Определена возможная область источ ника звука для предполагаемого диапазона параметров метеороидов . Модель волн давления в газовой среде , образованных метеороидом , в виде цилиндрического взрыва сформулирована с использованием теории подобия . Найдено , что действие сильного удара взрывной волны ограничено цилиндрической обла стью с радиусом R 0, пропорционально числу Маха и диаметру метеороида . Рефракция и поглощение были учтены приближенно . Для метеороидов с R 0 <10 м определена область высот источника . Для источников с 10< R 0 <100 м предсказаны преобла дающие периоды (0.4–2.5 с ) акустических волн . Даны оценки кинетической энергии метеороида в диапазоне 1017–1022 эрг .

Исследование [Edwards et al., 2006] посвящено разработке и уточнению существующих эмпири ческих соотношений , связывающих амплитуды инфразвуковых волн от крупных взрывов , наблю дающихся в дальнем поле , с их кинетической энергией . В этой работе на большом объеме данных были получены более точные эмпирические соотно шения , в том числе исследованы статистические свой ства инфразвуковых сигналов как функции атмосфер ных ветров . Затем эти соотношения применялись при исследовании более ранних событий , связанных с метеороидами .

Наиболее общее эмпирическое соотношение меж ду периодом акустических волн и энергией источника

Название события Тунгусский метеорит Сихоте-Алинский метеороид Витимский болид Челябинский метеороид Дата и время события, UT 17(30).06. 1908 0:14.5 12.02.1947 0:38 24.09.2002 16:50 15.02.2013 3:20 Высота взрыва, км 7–10 25 30 15–25 Масса, т Не установлена 100 160 7000 Состав Не определен 94 % железо Не определен Хондриты Энергия, мегатонн (ТНТ) 50 0.01 0.2 до 0.5 Источник информации

было разработано для Американского военно воздушного центра технических приложений (AFTAC) [Revelle, 1997]:

log (W /2 )= 3.34log T - 2.58 для W /2 ≤ 100, (1 а )

log (W /2 )= 4.14log T - 3.61 для W /2 ≥ 40. (1 б )

Здесь W – удвоенная кинетическая энергия метео роида в килотоннах , T – период инфразвуковой вол ны максимальной амплитуды для двух диапазонов энергии крупных взрывов в секундах .

В работе [ Голицын и др ., 1977] дается подроб ное решение задачи о пролете метеороида в зем ной атмосфере . Для описания атмосферных эф фектов в низкочастотном диапазоне ( период коле баний больше секунды ) применяется следующая гидродинамическая модель . Считается , что раска ленный метеороид , летящий со скоростью V 0, практически мгновенно образует светящийся след длиной L и радиусом а и за время , равное t = L / V 0 , выделившаяся энергия передается окружающей атмосфере . Этот след одновременно является ис точником массы , вбрасываемой в атмосферу , ис точником дополнительной энергии E 0 и количества движения K = F s( L / V 0), где F s – сила , с которой атмо сфера действует на испаряемое метеоритное вещество . Пространственно - временные функции распределения этих величин имеют импульсный характер и аналити чески задаются в виде дельта - функций . В этой работе считается , что метеорное вещество сгорает полно стью , а главной излучающей средой является испа ряемое в атмосферу вещество космического тела .

Эксперименты по наблюдению инфразвуковых волн активно проводятся как в России [Shumilov et al., 2003], так и за рубежом [Antier et al., 2007]. Так , в работе [Shumilov et al., 2003] описаны эффекты в инфразвуковом диапазоне частот , связанные с про летом болида в атмосфере Восточной Сибири ( Рос сия , Витимский болид , см . таблицу ). Инфразвуковой сигнал амплитудой около 45 мкбар был зарегистри рован инфразвуковой станцией в Апатитах на рас стоянии около 4000 км от места вхождения болида в атмосферу . Для оценки параметров болида исполь зуются выводы работы [ Голицын и др ., 1977]. Так , масса Витимского болида , по оценке авторов [Shumilov et al., 2003], составляет минимум 6 т . Эта оценка сделана без учета потерь сигнала при рас пространении .

В последние годы исследования инфразвуковых эффектов от пролета в атмосфере Земли и падения метеороидов получили значительное развитие в связи с организацией Международной системы мониторинга несанкционированных ядерных испытаний (IMS). В настоящее время на земном шаре развернуто более шестидесяти инфразвуковых станций IMS, которые способны обеспечивать мониторинг падения метеороидов. Так, в работе [Antier et al., 2007] приводятся результаты наблюдений падения крупного метеороида Desaguedero на границе Боливии и Перу с использованием сейсмических и инфразвуковых средств IMS, расположенных в этом регионе. Столкновение метеороида с поверхностью Земли было зарегистрировано сетью боливийских сейсмических станций на расстоянии 115 км от места падения. Дополнительно было проведено моделирование акустических лучей от предполагаемого источника, движущегося со сверхзвуковой скоростью на некоторой высоте. В качестве источника рассматривалась ударная волна, генерированная почти цилиндрической поверхностью излучения. Анализ показал, что в процессе генерации звука, по-видимому, доминировала фрагментация метеороида при сверхзвуковом входе небесного тела в земную атмосферу, а не сверхзвуковой удар при его пролете в атмосфере. Разница между расчетным (модельным) и наблюдаемым временами прихода сейсмических и инфразвуковых волн указывает на то, что интенсивные инфразвуковые сигналы, вероятно, образовались от двух основных тепловых взрывов на высотах 25 и 35 км вдоль траектории с азимутальным углом 110° и углом места 50°. Азимуты источника и углы места двух когерентных волновых приходов обнаружены по регистрограммам боливийской инфразвуковой станции IO8BO. Кроме того, эти данные подтверждаются сообщениями очевидцев. Оценки энергии взрывов этих двух фрагментов составляют от 1 до 3.8 кт в тротиловом эквиваленте (ТНТ).

Аппаратура и методика регистрации Челя бинского метеороида в ИСЗФ СО РАН

Параметры инфразвуковой станции « Торы »

Инфразвуковая станция Института солнечноземной физики СО РАН (ИСЗФ СО РАН) находится в нескольких километрах от пос. Торы Тункинского района Бурятии на территории Геофизической обсерватории ИСЗФ СО РАН (приблизительно в 150 км от г. Иркутска). Местность, в которой расположена инфразвуковая станция, представляет собой ровную, с пониженным рельефом, долину реки Иркут, местами заболоченную. Ровный рельеф долины весьма благоприятен для приема инфразвуковых волн, так как отсутствуют различного рода отраженные и интерференционные сигналы. С другой стороны, открытая, даже без мелкого кустарника, местность способствует развитию ветровой турбулентности, особенно заметной в летний период. Инфразвуковая аппаратура установлена в выносных павильонах и представлена блоком инфразвукового микробарографа, разработанного в ИСЗФ СО РАН [Ерущенков и др., 1974], устройством калибровки и системой шумоподавления в виде трубной линии длиной 60 м с двадцатью входными капиллярами. Сигнал на регистрацию передается посредством кабельной линии. Основные характеристики инфразвукового микробарографа с усилителем следующие: динамический диапазон – 80 дБ; полоса частот – 0.01–3 Гц; собственный шум – 0.01 мкбар; чувствительность – 0.05 В/мкбар.

Методика регистрации

Для регистрации инфразвукового сигнала ( после усиления и фильтрации ) используется плата анало го - цифрового преобразователя ( АЦП ) ЛА -1.5 PCI.

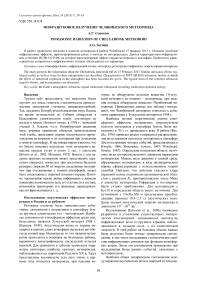

Характеристики АЦП : разрядность – 12 бит , диапазон входных напряжений – 10; 5.0; 2.5; 1.0; 0.5; 0.2; 0.1 и 0.05 В . Для регистрации используется программное обеспечение компании « Руднев – Шиляев » [ Преобразователь измерительный ..., 2002]: программный самописец низкочастотных процессов АЦП «Saver2», утилита для просмотра бинарных файлов «Viewer», преобразователь бинарных фай лов в текстовые «Converter». Частота дискретизации сигнала по каждому каналу составляет 10 Гц . В процессе регистрации используется схема сбора инфразвуковой информации , описанная в работе [ Сорокин , 2013]. Расположение микробарографов показано на рис . 1, откуда видно , что микробаро графы располагаются в углах равнобедренного пря моугольного треугольника .

Полученные результаты

Атмосфера Земли является упругой средой , в ко торой легко возбуждаются и свободно распростра -

Рис . 1. Расположение микробарографов на ст . « Торы »: 1, 2, 3 – номера павильонов с микробарографами . Штри ховой линией показан фронт инфразвуковой волны от взрыва Челябинского болида 15 февраля 2013 г ., получен ный по расчетам кросскорреляционных временных задер жек инфразвукового сигнала .

няются акустические волны . Поэтому 15 февраля 2013 г ., когда произошло вторжение крупного не бесного тела в земную атмосферу в районе Челя бинска , был отмечен ряд геофизических эффектов , в том числе мощное излучение в инфразвуковом диа пазоне частот . Подобные события являются доста точно редкими , однако имеется значительное коли чество работ , посвященных их наблюдениям и ин терпретации [Goerke, 1966; Shoemaker, Lowery, 1967; Woodward, Goerke, 1967; Shumilov et al., 2003; Revelle, 1976; Голицын и др ., 1977]. Инфразвуковой сигнал от Челябинского метеороида наблюдался на инфразвуковой станции ИСЗФ СО РАН , располо женной в 150 км от Иркутска , в 05:51 UT. Волна давления , возникшая от взрыва метеороида , по со общению в прессе , образовалась в 03:20 UT. При расстоянии от Челябинска до Иркутска 2780 км ха рактерное время распространения инфразвукового сигнала составило 2 ч 31 мин . Это соответствует распространению наблюдаемого инфразвукового сигнала со звуковой скоростью (~307 м / с ). Для уточнения происхождения инфразвукового сигнала использовались следующие характеристики :

-

1) амплитуда сигнала – более чем на порядок превышает уровень атмосферного фона ;

-

2) скорость распространения сигнала – соответ ствует звуковой ;

-

3) азимут источника сигнала , вычисленный с помощью кросскорреляционных расчетов , – соот ветствует местоположению Челябинского собы тия 15 февраля 2013 г .

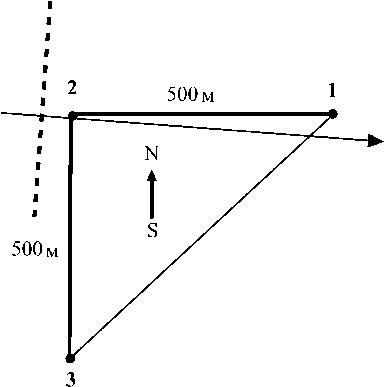

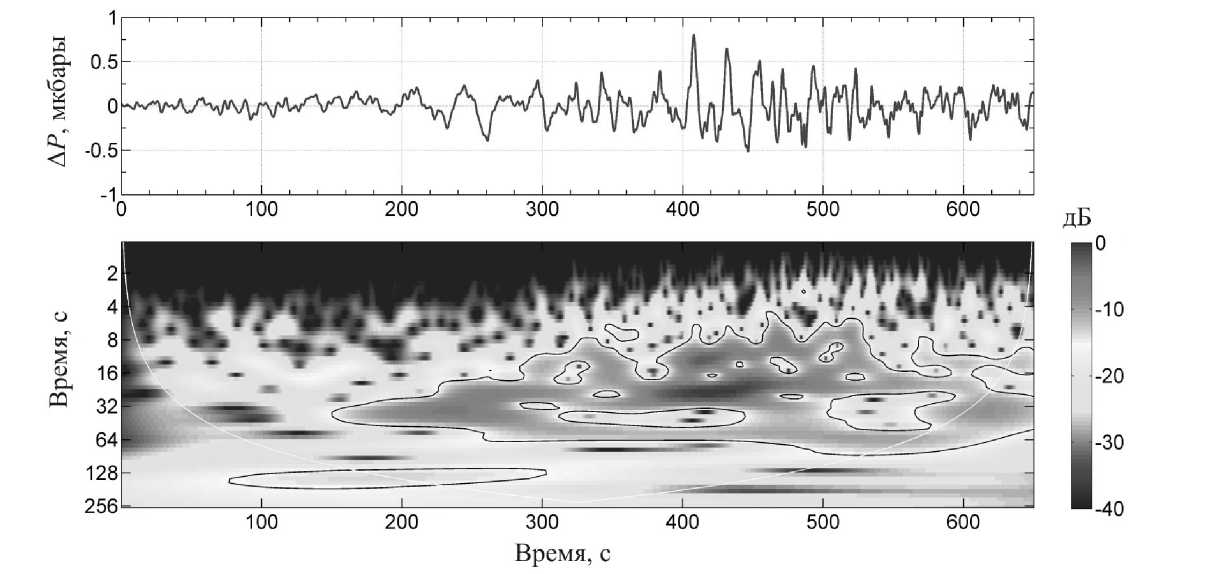

Как видно на рис . 2, инфразвуковой сигнал , заре гистрированный на станции ИСЗФ СО РАН 15 фев раля 2013 г ., имеет достаточно сложную структуру . Здесь явно выделяются три цуга колебаний , из кото рых наиболее продолжительным и мощным является первый продолжительностью около 650 с и амплиту дой ( пик - в - пик ) 15 мкбар . Первый цуг инфразвуковых колебаний появился в 05:51 UT как сигнал с устойчи вым выделенным азимутом . Последовательность цу гов такова , что через 650–660 с от начала прихода сигнала следует второй и еще через 150–200 с – третий цуг колебаний . Второй и третий цуги имеют примерно в три раза меньшую продолжительность ( около 200 с ) и в два раза меньший размах колебаний (7 мкбар ).

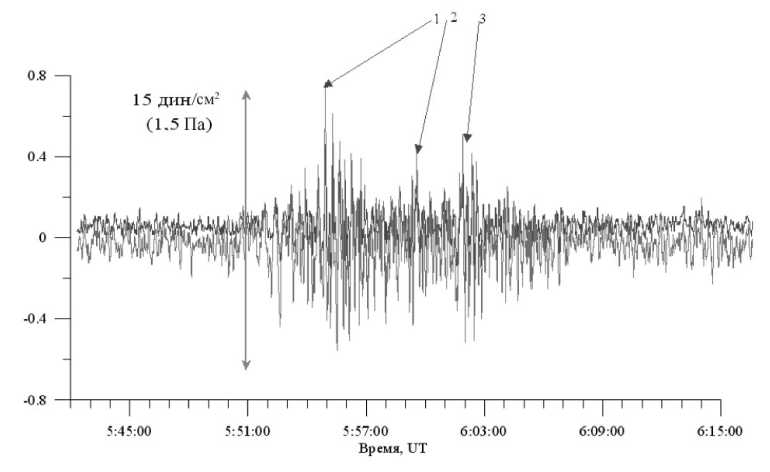

На основе полученных данных построен спектр мощности первого цуга и выделены доминирующие периоды колебаний ( рис . 3). Спектр первого цуга колебаний содержит более низкие частоты , чем спектры двух следующих цугов . Это свидетельству ет о значительной мощности первого этапа фраг ментации метеороида . Интересно выяснить , как структура инфразвукового сигнала связана с про цессом вхождения метеороида в атмосферу и осо бенно с процессом его фрагментации .

Как показывает пример Челябинского метеорои да , еще только приближающийся к поверхности Земли космический объект уже может представлять большую опасность . Имеющее огромную скорость космическое тело в атмосфере Земли возбуждает сильную ударную волну , которая за фронтом впере ди тела вызывает нагрев до нескольких тысяч граду сов и создает давление в несколько тысяч атмосфер , способствующие испарению и разрушению метео роида . Фрагментация может происходить по - разному ,

Рис . 2. Инфразвуковой сигнал от Челябинского метеороида 15.02 2013 г ., зарегистрированный на инфразвуковой станции ИСЗФ СО РАН . Стрелками показаны последовательно пришедшие цуги инфразвукового сигнала .

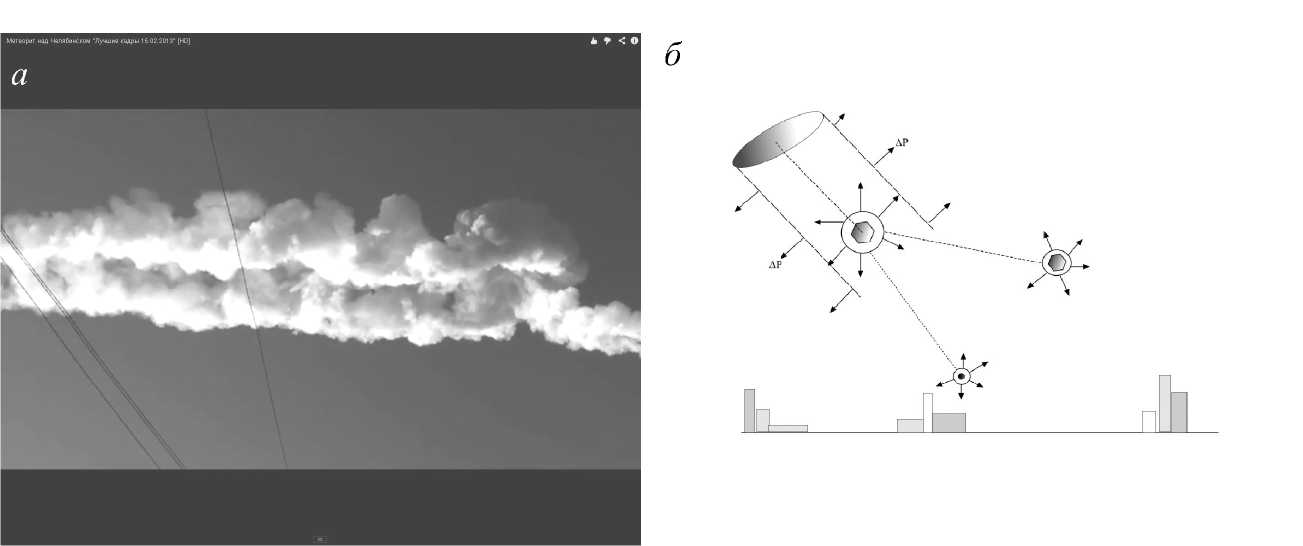

в значительной степени это зависит от конфигу рации лобовой части метеороида , наличия трещин , неоднородностей . В процессе фрагментации резко увеличивается эффективная площадь взаимодейст вия с атмосферой и возрастает темп превращения кинетической энергии в тепло , что может приводить к серии взрывов . Как следует из сообщений прессы , в Челябинске было слышно три взрыва от метео роида : первый – как следствие разрушения основ ного тела метеороида на два фрагмента на высоте 30–25 км , а второй и третий – как следствие разру шения этих фрагментов . Это подтверждается раз двоением дымового шлейфа , наблюдавшимся после мощного первого взрыва ( рис . 4, а ) [ Горькавый и др ., 2013]. Таким образом , структуру инфразвукового сигнала можно было бы объяснить особенностями теплового разрушения метеороида . На рис . 4, б при ведена возможная схема образования фрагментов метеороида и появления последовательности двух тепловых взрывов . C другой стороны , как показывает регистрограмма , амплитудные цуги инфразвукового сигнала ( рис . 2), записанного на расстоянии почти 3000 км , имеют ту же временную последовательность , что и взрывы , но гораздо большую продолжитель ность . Действительно , два последующих сигналь ных цуга появились примерно через 650 с после появления первого сигнального цуга . Длительно сти второго и третьего сигнальных цугов составили около 200 с , в то время как финальный этап пролета и разрушения метеороида в Челябинске занимал менее 60 с . Понятно , что разрушение метеороида , его торможение и изменение направления дальней шего движения к Земле , а также последующие взрывы фрагментов происходили в структурно неоднородной атмосфере . В таких условиях вполне возможно возбуждение инфразвукового сигнала мно голучевой структуры , который распространяется в атмосферном акустическом канале и в пункте приема регистрируется в виде волновых цугов увеличенной продолжительности .

Рис . 3. Спектр мощности первого цуга инфразвуко вого сигнала от взрыва Челябинского метеороида 15.02.2013 г .

Для выяснения связи характера фрагментации метео роида с реальной структурой инфразвукового сигнала необходимы дополнительные данные и расчеты .

Оценки энергии взрыва метеороида для разных мест наблюдений весьма различаются . Это может быть обусловлено как локальными условиями , так и характером трассы распространения . Поэтому ло гично использовать среднюю оценку энергии . В ра боте [Le Pichon et al., 2013] средняя мощность взры ва оценивалась по данным двенадцати станций на блюдений IMS и составила 460 кт . Для оценки энер - гии взрыва в этой работе было использовано эмпи рическое регрессионное соотношение (1 б ) [Revelle, 1997]. Таким же образом можно получить локаль ную оценку энергии взрыва метеороида на основе данных инфразвуковой станции ИСЗФ СО РАН . Так , для периодов T от 16 до 20 с , соответствующих максимальной амплитуде инфразвукового сигнала ( см . рис . 5), энергия взрыва W составила от 55 до 120 кт . Если же принять во внимание период низко частотных колебаний Т ~32 с , то энергия взрыва ме теороида составляет ~436 кт .

В заключение сделаем несколько замечаний о форме инфразвукового сигнала , приведенного на регистро -

Рис . 4. Образование трехцуговой структуры инфразвукового сигнала : а – фото [ Горькавый и др ., 2013] метеороида на стадии разрушения , б – схема образования двух фрагментов и их взрывов .

Рис . 5. Исходный сигнал длительностью 650 с ( вверху ), вид которого характерен для высотной нагретой пульси рующей структуры ( для высотного взрыва , как у Тунгусского метеорита [ Золотов , 1969]). Вейвлет - преобразование пер вого цуга инфразвукового сигнала метеороида ( внизу ). В расчетах использована база вейвлет - преобразования Морле .

грамме ( рис . 2), и первого цуга сигнала , показанного на верхней панели рис . 5. На рис . 5 видно , что пер вый цуг сигнала состоит из двух частей : вначале присутствует короткое низкочастотное вступление , а далее основное тело сигнала заполняют более высо кочастотные колебания . Начало сигнала характеризу ется низкочастотными колебаниями в течение трех четырех периодов с периодом около 32 с .

Попытаемся объяснить структуру данного ин фразвукового сигнала . Оказывается , все взрывы , в том числе и высотные атмосферные взрывы , мож но разделить на два типа по концентрации энергии на единицу массы взрывчатого вещества ( ВВ ). Эти два типа взрывов резко , на несколько порядков , различаются между собой , например , как обычный химический и ядерный взрывы . Концентрация энер гии в первом случае достигает 4·1010 эрг / г , а во вто ром – 8.4·1017 эрг / г . При взрыве ВВ с малой концен трацией энергии образуется относительно большое количество горячих газообразных продуктов взрыва .

Поэтому можно считать , что в переходе в равно весное состояние участвует не атмосферный воздух , а только газообразные продукты взрыва . Процесс установления равновесия при наличии противодав ления со стороны атмосферы обычно происходит за несколько циклов сжатия и разрежения . Размер об разовавшегося при взрыве газового шара определяет период его собственных колебаний . В таком случае отношение амплитуд двух последовательных этапов колебаний характеризует затухание процесса и энергию первичных и вторичных колебаний – соот ветственно 75 и 25 % [ Баум и др ., 1959].

Во взрыве с большой концентрацией энергии в малом объеме (Q≈1018 эрг/г) участвует относительно малое количество вещества, поэтому в результате образуется малое количество продуктов взрыва, которым можно пренебречь при анализе последующего процесса установления состояния равновесия атмосферы. Взрыв с высокой концентрацией энергии в малом объеме, например ядерный, можно рассматривать как точечный. В этом случае атмосфера, выведенная из равновесия мощным импульсом взрыва, возвращается к первоначальному состоянию апериодически, без вторичных колебаний [Баум и др., 1959]. Поэтому следствиями взрыва с большой концентрацией энергии являются относительно короткий импульс давления и широкий спектр инфразвуковых частот. Хорошо известно, что распространение взрывных волн в атмосфере характеризуют две особенности:

-

1. Поглощение в атмосфере высокочастотных зву ковых волн происходит быстрее , чем низкочастотных . Для звуковых волн атмосфера является фильтром нижних частот , поэтому на расстояния в несколько тысяч километров распространяются ( и , как следст вие , регистрируются на микробарографах ) только низкочастотные инфразвуковые волны с периодом колебаний от 8–12 до 300 с .

-

2. Инфразвуковые волны распространяются в атмосфере с различной скоростью . Нижние слои атмосферы представляют собой волновод , при рас пространении в котором инфразвуковые волны ис пытывают дисперсию . Наибольшей дисперсии под вержены волны с периодом колебаний от 8–12 до 100 с [ Золотов , 1966]. При этом волны с периодом до 30 с имеют нормальную дисперсию , т . е . при уве личении периода колебаний в этом интервале ско рость волны уменьшается с 305 до 295 м / с , а волны с периодом от 30 до 100 с и более имеют прямую дисперсию , т . е . при увеличении периода от 30 с и выше скорость волн увеличивается с 295 до 330 м / с [ Пасечник , 1962]. Поэтому структура инфразвуково го сигнала от взрыва с высокой концентрацией энергии , регистрируемого на расстоянии в несколь ко тысяч километров , такова , что впереди присутст вует более быстрый низкочастотный сигнал , связан ный с первым коротким ударным импульсом . Затем развивается высокочастотный пульсирующий инфра звуковой « хвост », связанный с тепловой осцилляцией газового шара , стремящегося к равновесию .

Заключение

В работе проанализирована методика выделения инфразвуковых сигналов от крупных космических тел . Получена регистрограмма инфразвукового сиг нала и подробно описан эффект от вторжения в ат мосферу Челябинского метеороида . В работе пока зано , что по форме инфразвукового сигнала взрыв Челябинского метеороида относится к категории взрывов с высокой концентрацией энергии и подо бен Тунгусскому событию 1908 г . На основе эмпи рических соотношений для крупных взрывов сдела на оценка энергии , выделившейся при взрыве ме теороида .