Инклюзивное образование в России: создание условий реализации

Автор: Вакорина Людмила Юрьевна

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социологические науки

Статья в выпуске: 5, 2018 года.

Бесплатный доступ

Инклюзивное образование - тема, которая сравнительно недавно начала активно обсуждаться в Российской Федерации, об этом свидетельствует утверждение в 2014 г. федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В них обозначен ряд условий применения адаптированных образовательных программ для детей перечисленных категорий. Одним из необходимых условий реализации инклюзивного образования, закрепленного в этих документах, является финансирование. В статье приводятся результаты опроса (81 руководителя органов управления образованием субъектов РФ), проведенного в рамках деятельности психолого-медико-педагогических комиссий в России, по проблемам финансового обеспечения деятельности организаций, работающих с детьми с ОВЗ (наличие повышающих коэффициентов, нормативов, финансирования мероприятий на создание специальных условий).

Дети с овз, инклюзивное образование, фгос начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, фгос образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), мониторинг

Короткий адрес: https://sciup.org/14939109

IDR: 14939109 | УДК: 316:376.2/.4 | DOI: 10.24158/tipor.2018.5.10

Текст научной статьи Инклюзивное образование в России: создание условий реализации

Инвалидность – главная причина маргинализации в образовании: число поступивших и окончивших начальное образование, а также показатели грамотности детей с инвалидностью значительно ниже, чем у детей без нее [1]. С подписанием Россией Конвенции ООН о правах инвалидов инклюзивное образование стало инструментом преодоления этой проблемы. Такое образование подразумевает создание чувствительной к потребностям ребенка образовательной среды, которая помогает развить его внутренний потенциал, способствует социальной интеграции и будущему трудоустройству [2]. Несмотря на заявленные цели инклюзивного образования, «действительность иногда не позволяет реализовать равное право всех людей в полном масштабе в силу многих причин – начиная от общественного мнения, которое выступает как значимый барьер в социализации инвалидов и становлении их полноценными членами общества, и заканчивая инфраструктурными проблемами» [3].

Инклюзивное образование и сопутствующие ему механизмы призваны исправить данную ситуацию и создать равные возможности абсолютно для всех детей. В этих целях в 2014 г. были утверждены федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС). В п. 3.5.1 первого из перечисленных документов указано, что финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ОВЗ общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов РФ, обеспечивающих реализацию адаптированной основной образовательной программы начального общего образования [4]. Такой же пункт есть и во втором ФГОС [5].

Осенью – зимой 2017 г. по заказу Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства образования и науки Российской Федерации предпринят опрос по проблемам финансирования инклюзивного образования. Анкетирование проводили среди 81 руководителя органов управления образованием субъектов РФ по обеспечению условий введения указанных стандартов. Исследование стало частью мониторинга деятельности психолого-медико-педагогических комиссий (далее – ПМПК), которые созданы в России для более эффективной реализации инклюзивного образования (они выносят вердикт о необходимости организации специальных образовательных условий для конкретного ребенка) и могут быть названы механизмом такого образования [6]. Цель мониторинга заключалась в подготовке научно-методического обеспечения деятельности ПМПК. Мы приняли непосредственное участие в разработке инструментария и анализе данных. Далее представлены основные аспекты опроса, посвященные рассмотрению соответствия нормативов их соблюдению в действительности.

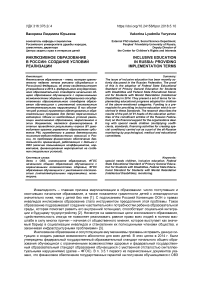

План-график введения в регионах стандартов утвержден почти во всех субъектах, где проведен опрос (93,9 %) (рисунок 1).

Рисунок 1 - Наличие утвержденного плана-графика введения стандартов в субъекте РФ, %

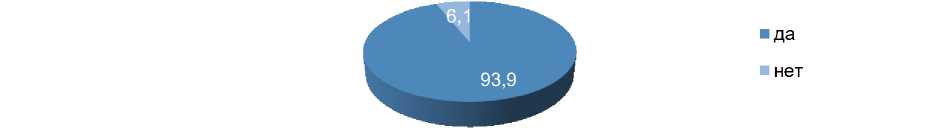

В 66,6 % субъектов имеются в наличии региональные программы, планы по созданию условий для реализации ФГОС (рисунок 2).

Рисунок 2 - Наличие региональных программ, планов по созданию условий для реализации ФГОС, %

Среднее по России финансирование мероприятий в рамках госзадания составляет 336,323 млн р., а в рамках субсидий на реализацию программных положений – 37,188 млн. Общий объем финансирования распределяется по следующим сегментам, в том числе на проведение мероприятий с обучающимися с ОВЗ:

-

– создание условий для реализации адаптированной образовательной программы (архитектурной доступности, материально-технического оснащения и т. д.) – 60,563 млн р., из которых государственное задание – 92,105 млн, субсидии – 29,021 млн;

-

– подготовка и повышение квалификации кадров – 13,407 млн р., из которых государственное задание – 25,983 млн, субсидии – 830 тыс.;

-

– проведение мероприятий с обучающимися с ОВЗ (олимпиад, спартакиад, фестивалей, конкурсов и т. д.) – 14,272 млн р., из которых государственное задание – 166,750 тыс., субсидии – 1,278 млн.

Большая часть финансирования расходуется на создание условий для реализации адаптированной образовательной программы. В то же время целесообразнее уделить внимание повышению квалификации преподавателей, которые работают с детьми с ОВЗ, поскольку перцептивная сторона остается значимым барьером инклюзивного образования. Несмотря на увеличение количества педагогов, которые позитивно относятся к развитию практик социально-образовательной инклюзии детей с ОВЗ, каждый четвертый пессимистично оценивает перспективы инклюзии, опасаясь усложнения профессиональной деятельности, повышения объема отчетности, ответственности за жизнь и здоровье «включенных детей» и т. д. (данные анкетных опросов 2002–2016 гг., проведенных специалистами из Саратова) [7].

Почти в 67 % субъектов РФ, где проведено анкетирование, есть утвержденные повышающие коэффициенты финансирования одного обучающегося с ОВЗ (рисунок 3).

да нет

Рисунок 3 - Наличие утвержденных повышающих коэффициентов финансирования одного обучающегося с ОВЗ в субъектах РФ, %

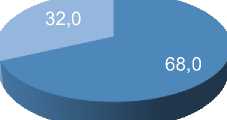

В 68 % субъектов РФ утверждены повышающие нормативы финансирования одного обучающегося с ОВЗ в денежном эквиваленте (рисунок 4).

да нет

Рисунок 4 - Наличие утвержденных повышающих нормативов финансирования одного обучающегося с ОВЗ в денежном эквиваленте в субъектах РФ, %

Представленные данные, с одной стороны, являются показателями эффективности внедрения ФГОС в субъектах России, поскольку скорость реализации рекомендованных нормативов осталась на усмотрение регионов, с другой – отражают субъективную готовность территорий к инклюзивному образованию, поскольку все решения так или иначе принимают люди. При этом статьи расходов в рамках предписаний позволяют судить о направленности перцептивных процессов в регионах.

Прошло 4 года с момента введения ФГОС. Можно констатировать, что далеко не во всех субъектах России разработаны графики их реализации, не везде приняты региональные программы, планы по созданию условий для реализации положений стандартов, а также повышающие коэффициенты и нормативы финансирования обучающихся с ОВЗ. Однако в большинстве регионов РФ они имеются. Основная часть финансирования направляется на осуществление адаптированной образовательной программы, в то время как значительно меньше средств тратится на проведение мероприятий и еще меньше – на подготовку и повышение квалификации кадров. Результаты, полученные по каждому региону, позволят оптимально спланировать финансовую политику реализации ФГОС и наметить ключевые аспекты отношения к проблеме инклюзивного образования на местах, поскольку финансирование четко отражает социальный запрос общества по любому вопросу.

Ссылки и примечания:

Список литературы Инклюзивное образование в России: создание условий реализации

- Wapling L. Inclusive Education and Children with Disabilities: Quality Education for All in Low and Middle income Countries . P. 3. URL: https://www.cbm.org/article/downloads/54741/Quality_Education_for_All_LMIC_Evidence_Review_CBM_2016_Full_Report.pdf (дата обращения: 11.05.2018).

- Kratochvílováa J., Havel J. Terms of Inclusive Education in Primary Schools -National and School Curriculum//Procedia -Social and Behavioral Sciences. 2014. Vol. 141. P. 337-341.

- Пузанова Ж.В., Ларина Т.И., Вакорина Л.Ю. Экспертная оценка готовности введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Москве и Московской области//Общество: социология, психология, педагогика. 2017. № 12. С. 16-20. https://doi.org/10.24158/spp.2017.12.2.

- Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья : приказ Минобрнауки РФ от 19 дек. 2014 г. № 1598. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

- Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) : приказ Минобрнауки РФ от 19 дек. 2014 г. № 1599. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

- Селиванова С.Ю. Инклюзивное образование детей с ОВЗ: особенности социального отношения//Специальное образование: материалы XIII междунар. науч.-практ. конф. 2017. Т. 1. С. 178-180.