Инновации и изобретения в Институте геологии

Автор: Бурцев И.Н., Кузнецов С.К.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 6 (174), 2009 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128428

IDR: 149128428

Текст статьи Инновации и изобретения в Институте геологии

Сегодняшние рыночные отношения существенно изменили экономику, приоритеты и направления промышленного развития. Тем не менее ресурсная составляющая еще долго будет важнейшей. Предполагается, что вплоть до 2020 г., а на наш взгляд, и в значительно более далекой перспективе локомотивом экономического роста в стране будут выступать предприятия топливно-энергетического и минерально-сырьевого секторов. В последнее время ежегодные поступления в бюджет Республики Коми от добычи полезных ископаемых составляют около 1 млрд 600 млн рублей. Из них за счет добычи нефти и газа — 600 млн руб., угля — 400 млн руб. При этом значительно большая часть налогов от добычи нефти и газа поступает в федеральный бюджет.

Развитие сырьевого сектора экономики и инновационная деятельность тесно связаны друг с другом. Более того, инновации необходимы и

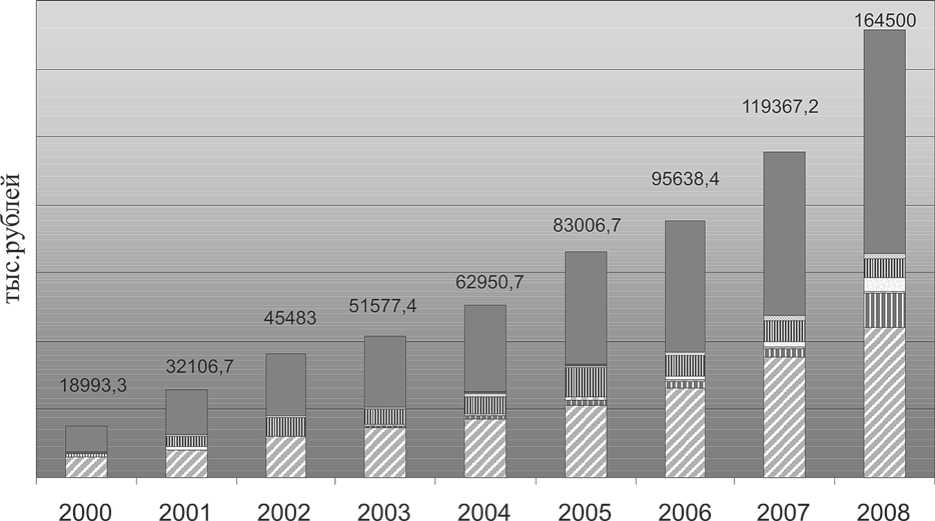

Q Базовое бюджетное финансирование и Целевое бюджетное финансирование и Государственные программы

□ Региональные программы Ш1 Коммерческие договоры о РФФИ

■ Спонсорская помощь □ Аренда ■ Прочие

■ Итого

Рис. 1. Распределение общего объема финансирования по источникам

в науке, и в практике. Нужны новые идеи и новые знания в области геологического изучения недр, поисков и эксплуатации месторождений полезных ископаемых, обогащения руд, синтеза минерального сырья, повышения эффективности извлечения полезных компонентов, вовлечения в промышленное использование нетрадиционных видов сырья и др.

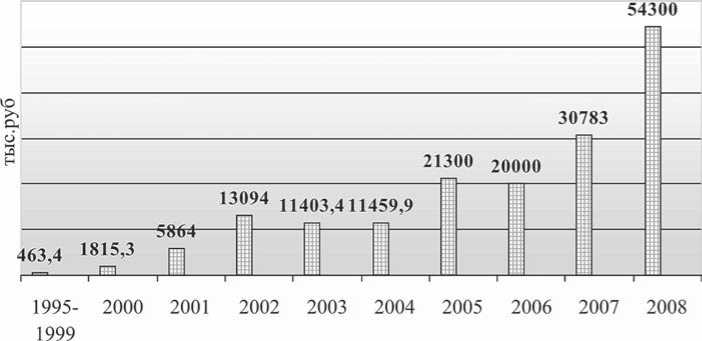

На рис. 1, 2 показана динамика финансирования Института геологии начиная с 1995—1999 гг. В прошедшем году общий объем финансирования научных исследований по всем источникам составил 164.5 млн руб. Пропорции между базовым и целевым бюджетным и внебюджетным финансированием — 67 и 33 % соответственно — можно считать сбалансированными. Значительный объем (более 12 % общего финансирования) выполнен по программам фундаментальных исследований Президиума РАН, Отделения наук о земле РАН и по программам поддержки междисциплинарных проектов в содружестве с учеными Сибирского и Дальневосточного отделений РАН. Значительно меньше средств (2.3 %) приходится на гранты РФФИ, около 3.1 % — на президентские программы (научная школа и гранты Президента РФ). Доля хозяйственных договоров в общем объеме финансирования составила 14.5 % (23.8 млн руб).

Научная тематика формируется так, что исследования, ведущиеся по различным геологическим дисциплинам, направлены на решение крупных фундаментальных задач и имеют практическое значение. Наиболее востребованными, конечно, являются исследования, касающиеся ресурсных проблем. Такие исследования часто выполняются на основе хозяйственных договоров с различными организациями (ОАО “Газпром”, ООО “Лукойл-Коми”, ФГУП ВСЕГЕИ, ФГУП “Центркварц”, ООО “Рудная промышленная компания” и др.), на основе государственных контрактов с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми, научных проектов, поддерживаемых Правительством Республики Коми.

В прошедшем году в области геологии нефти и газа завершен этап поисковых геохимических исследований на Поварницком участке. Эти исследования являются продолжением работ по оценке перспектив нефтегазоносности надвиговых зон Полярного Урала. Ранее аналогичные

Рис. 2. Поступления от коммерциализации научной деятельности

работы проводились в Вуктыльском районе Республики Коми и в Архангельской области.

На основе структурно-тектонического анализа, изучения условий катагенеза, сопоставления состава нефтей и рассеянного органического вещества, анализа геологических и геофизических данных выполнялась оценка перспектив нефтегазоносности в пределах Верхнеухтинского, Южно-Хорейверского участков, Субборского месторождения, Хорейвер-ской впадины.

В целях изучения условий нефте-газообразования и прогноза месторождений углеводородного сырья выполнялись литолого-стратиграфические, палинологические исследования по керну скважин Леккерской площади, разрабатывались литолого-фациальные модели верхнедевонских рифогенных толщ на Дюсушевской, Ошкотынской, Восточно-Колвинс-кой, Ардалинской, Центрально-Хо-рейверской площадях.

Созданная в прошлые годы информационно-аналитическая система по месторождениям нефти и газа Ти-мано-Печорской провинции позволяет лидировать в предоставлении информационных услуг — продолжается составление комплектов геолого -геофизической информации по месторождениям, перспективным площадям и участкам недр.

В области твердых полезных ископаемых выполняются работы прогнозно-поисковой направленности. При этом широко используются разработанные в институте методы топо-минералогии, минералогического картирования, оценки прогнозно-минерагенического потенциала территорий.

Получены новые данные о коренной и россыпной золотоносности

Полярного Урала (Енганепэйско-Манитанырдский и Восточно-Вой-карский районы), в том числе в зоне проектируемой железной дороги «Урал Промышленный — Урал Полярный».

В рамках федеральной программы выполнена переоценка Приполярноуральских месторождений на особо чистое кварцевое сырье. Выявлены закономерности локализации такого сырья в пределах отдельных месторождений и промышленных жил. К числу наиболее важных отнесены месторождения Желанное, Хусь-Ойка, Додо. Подтверждено высокое качество сырья месторождения Желанного для синтеза монокристаллов, начаты исследования, направленные на получение высококачественных кварцевых концентратов для плавки стекла и получения солнечного кремния.

Поисковый характер, но большие перспективы имеют работы в области изучения и технологической оценки месторождений каустобилитов, нетрадиционных и низкопотенциальных энергетических ресурсов — сапропеля, торфа, природных битумов, горючих сланцев, бурых углей. Уже первые ревизионные работы и технологические исследования, проведенные на Неченском буроугольном месторождении, позволили высоко оценить перспективы их переработки современными методами газификации, гидрогенизации, дать рекомендации по постановке поисково-оценочных работ на месторождении и целевых работ по оценке перспективных площадей с распространением бурых углей. Аналогичные результаты получены по Айювинскому месторождению горючих сланцев, запасы которых считались неэффективными и по этой причине подлежали списанию с государственного баланса. Разработана комплексная программа изучения этих видов сырья. Заключен долгосрочный договор на осуществление научно-методического сопровождения, аналитических и технологических исследований на стадии разведки Чим-Лоптюгского месторождения горючих сланцев и последующих стадиях проектирования и строительства горнодобывающего предприятия.

Завершены работы по оценке природно-ресурсного и рекреационного потенциала особо охраняемых природных территорий, ревизии и инвентаризации объектов геологического наследия. В результате по заказу Минприроды РК издана первая фундаментальная монография по геологическим памятникам и достопримечательностям Республики Коми, оформлены материалы, обосновывающие необходимость организации новых объектов.

Постоянно выполняются небольшие по объемам получаемых денежных средств, но интересные с научнометодических позиций работы в области научно-технических экспертиз. Изучаются разнообразные вещества (горные породы, металлы, сложные сплавы, цементные растворы) в различных физических состояниях (жидкости, ртуть в запаянных пробирках), изделиях (от чугунных батарей до обломков ступеней космических ракет), решаются довольно сложные задачи (от определения состава до определения причины разрушения, возникновения пожара и т. д.). В этой сфере институт получил широкую известность. Это также ставит вопрос о необходимости совершенствования методической и приборно-аналитической базы для выполнения широкого комплекса услуг по аттестации и сертификации различных веществ и материалов и проведения научно-технических экспертиз.

Небольшие заказы производственных организаций выполняются аналитиками лаборатории химии минерального сырья. Потенциал роста таких работ есть. Видимо, целесообразно пересмотреть направления, в которых мы можем оказывать аналитические услуги и значительно расширить область аккредитации лаборатории.

Значительный практический интерес имеют геоэкологические исследования — от подготовки отдельных разделов в отчетах по оценке воздействия на окружающую природную среду проектируемых предприятий горнорудного и топливно-энергетического комплексов (Сосногорский глиноземный завод, Ярегский горнохимический комбинат) до комплексных исследований экологического состояния существующих промышленных производств (Сереговское месторождение солей, цехи по розливу питьевых и минеральных вод, угледобывающие предприятия), оценки радиоэкологической обстановки и характеристики пресных подземных вод, используемых для водоснабжения населенных пунктов. Изучается возможность консервации угольных шламохранилищ, являющихся источником повышенной экологической опасности в Интинском районе Республики Коми. Разработана принципиальная схема обогащения шламов, предусматривающая выделение и утилизацию минеральных компонентов и угольных шламов.

Получен первый положительный опыт самостоятельного проведения геоэкологических и инженерно-экологических исследований — выполнена оценка современного состояния природных экосистем с разработкой программ ведения мониторинга окружающей природной среды на территориях Хосолтинского, Подверьюского и Северо-Хаяхинского месторождений в Ненецком автономном округе.

Ведутся информационно-аналитические работы. В частности, выполнен комплексный анализ, дана оценка ресурсного потенциала и стоимостная оценка недр для территорий Республики Коми, Ненецкого автономного округа. Выполнены геолого-экономические оценки прогнозных ресурсов и актуализированы имеющиеся данные по основным видам и комплексам полезных ископаемых, подготовлены программы лицензирования права пользования недрами. В результате реализации предложений для проведения работ по геологическому доизучению площадей, прогнозно-поисковых работ на перспективных участках привлечены значительные средства из федерального и региональных бюджетов.

Проведена геолого-экономическая оценка прогнозных ресурсов бентонитовых глин, цеолитов на западе Притиманья и южных районах Тима-но-Печорской провинции, позволившая найти варианты эффективного использования этих видов сырья и обосновать постановку на учет ресурсов. Проведены технико-экономические расчеты для обоснования инвес тиций в геологическое доизучение и последующее освоение рудопроявле-ний меди на Полярном Урале. Предложены новые решения по разработке руд геотехнологическими методами, включающими скважинное и кучное выщелачивание, обосновано строительство гидрометаллургического завода.

На основании контрактов с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми с использованием ГИС-тех-нологий (ГИС) решены задачи составления и ведения информационных баз данных по недропользованию общераспространенных полезных ископаемых, создания системы мониторинга недропользования, геолого -экономической и экологической оценки месторождений. В настоящее время осваиваются и внедряются в практику научно-исследовательских работ компьютерные программы моделирования месторождений и подсчета запасов (Micromine, Mark 3 и др.). Разработана методика компьютеризированного прогноза минеральных ресурсов и картирования в изолиниях вероятностей наличия полезного ископаемого. Созданы программы специальной геолого-статистической обработки геохимических данных, позволяющие обрабатывать данные с различной метрологической характеристикой.

Инновационная и изобретательская деятельность тесно связаны друг с другом. Анализируя имеющиеся в нашем распоряжении источники, можно выделить несколько этапов в развитии изобретательской деятельности в институте.

До середины 1970-х годов изобретения выглядели чаще всего как «попутные» результаты научных исследований. Наши сотрудники предложили много устройств и способов для повышения производительности и качества опробования, обработки и промывки проб (Ю. А. Ткачев), отмывки палеонтологических остатков из рыхлых отложений (Б. И. Гусли-цер), приборы для седиментационного анализа (Ю. А. Ткачев), пантографы (Г. Д. Удот). В. И. Чалышев, изучая палеопочвы и сравнивая их с современными, предложил средства для повышения продуктивности бедных почв и грунтов. Были и весьма неординарные решения, напрямую связанные с личными увлечениями сотрудников — например, такие, как коррегирующие очки для подводных работ в водолазных масках, предложенные В. А. Чермных.

С конца 1970-х до конца 1980-х годов авторство практически всех зарегистрированных изобретений принадлежало минералогам. Это были «золотые» годы становления и развития региональной, генетико-информационной, экспериментальной минералогии, поисковой кристалломорфоло-гии, кристаллосинтеза, физики минералов, других научных направлений.

В это время предложены различные способы выращивания кристаллов (Я. М. Нюссик, В. А Петровский, В. И. Ракин, А. М. Асхабов), определения основных параметров ростовых процессов (В. И. Ракин, А. М. Асхабов, В. Н. Чередов, М. Ф. Щанов, В. А. Петровский), получения различных веществ — неорганических солей, силикагеля, алюмосиликатов, стекол (Я. М. Нюссик, В. А. Петровский, В. Н. Каликов, А. И. Выборов), уникальные способы синтеза кристаллов алмазов (В. Н. Каликов, Б. А. Остащенко).

Разрабатывались и внедрялись в практику геологоразведочных работ методы топоминералогических исследований и минералогического картирования, способы поисков месторождений — полиметаллических, хромитовых руд, пьезокварца, флюорита (Н. П. Юшкин, А. Ф. Кунц, Н. И. Брянчанинова, А. Б. Макеев, С. К. Кузнецов, П. П. Юхтанов), оценки качества природного флюорита, пренита и другого ценного минерального сырья (Н. П. Юшкин, Г. А. Маркова, Н. В. Волкова, М. Малеев, Б. Зида-рова, Г. С. Назарова, Б. А. Остащенко, Н. А. Миронова, О. Ю. Шилова и др.), способы определения типов баритсо-держащих месторождений (Г. С. Назарова, В. И. Силаев).

Предложены новые способы анализа — атомно-абсорбционного, лазерного микроспектрального — и соответственно новые способы подготовки проб и эталонов, разнообразные устройства (В. Н. Каликов, В. А. Розанцев, Я. М. Нюссик, А. В. Калиновский и др.).

Эти разработки способствовали повышению эффективности геологоразведочных работ, были рекомендованы и широко применялись при выделении перспективных участков, поисках и разведке многих минеральных месторождений. Большая часть изобретений отражала самые последние достижения в науке и технике и поэтому не публиковалась в открытой печати.

С1990 по 1995 гг. большое значение приобрели изобретения минералого-технологического характера. Начинались технологические разработки с создания различных методов диагностики, модификации и облагораживания камнесамоцветного, поделочного и облицовочного сырья — изумруда, пренита, агата, халцедона, мрамора (изобретения Б. А. Остащенко, В. В. Келим, Г. С. Назаровой, Н. А. Мироновой, О. Ю. Шиловой и других сотрудников). Для этого использовались методы химической обработки, отжига, облучения и сочетания различных воздействий.

В дальнейшем были предложены различные способы преобразования формы самородных минералов из россыпей и коренных пород для улучшения показателей процесса гравитационного обогащения (Б. А. Остащенко, Н. Н. Усков). Для полиминеральных комплексов и лейкоксеновых концентратов предложены различные методы дезинтеграции и механоактивации, сепарации минералов (Б. А. Остащенко, Н. Н. Усков, И. Н. Бурцев, О. Б. Котова). Технологические исследования проводились в содружестве с учеными из Таллинского университета (А. Тюманок и др.), физиками-ядерщиками из Института физики высоких энергий (В. Рочев).

Эффективные наработки, к сожалению, не доведенные до промышленного использования, были созданы в области предварительной обработки и подготовки к транспортировке высоковязких и высокопарафинистых нефтей (Н. Н. Усков, Б. А. Остащенко, Э. Л. Безгачев, А. Ю. Поберий).

Изучение процессов гравитационного обогащения минерального сырья при помощи винтовых аппаратов привело не только к созданию математической модели (А. П. Урны-шев), появлению оригинальных технологий переработки труднообогати-мого сырья, но и к разработке способа изготовления обогатительных устройств с техническими параметрами, специально задаваемыми под определенный комплекс извлекаемых и разделяемых минералов (И. X. Шумилов, И. Н. Бурцев). Эти разработки продолжаются оставаться актуальными и сегодня.

Результатом проведенных детальных минералогических исследований метаморфических алмазов стало появление способов поисков месторождений и улучшения качества сырья (Т. Г. Шумилова, Л. А. Януло- ва). Изучение процессов изменения состава и свойств минералов в процессе гипергенеза, разработка теории твердофазного преобразования на примере ильменита и других минералов привело к разработке новых видов фотохимических генераторов (В. Д. Игнатьев). Отметим, что похожие разработки фотохимических преобразователей на основе псевдорутила (продукта изменения ильменита) были сравнительно недавно предложены австралийскими коллегами (Я. Грэй и др.).

Следует учесть, что в то время в патентных отделах Сыктывкара еще не было цифровых систем поиска и обработки заявок, вся информация о патентах была только в виде бумажных каталогов. Поэтому патентные исследования отнимали много времени, еще больше времени занимала процедура прохождения заявки — с момента ее подачи до даты опубликования проходило от 2 до 6 лет! Другим негативным моментом стало введение платы за оформление и поддержание патента в силе — эти платежи составляли в середине 1990-х годов значительную сумму, сравнимую с месячной зарплатой научного сотрудника. По этой причине многие сотрудники были вынуждены отказаться от своих прав на патенты в пользу государства. Оценка патента как результата научно-исследовательской деятельности научного работника в этот период также была весьма низкой, он оценивался ниже, чем одностраничные тезисы на международной конференции. В конечном итоге все эти обстоятельства обусловили падение интереса к изобретательской работе и значительное сокращение патентной активности: ежегодно оформлялось не более одного или двух патентов. Среди них способ переработки люминесцентных ламп (Г. Е. Марковский); новый способ получения изображений в растровом электронном микроскопе (В. Н. Филиппов); рентгенолюминесцентный способ определения концентрации азотных дефектов в алмазах (В. П. Лютоев, Ю. В. Глухов, М. Ф. Щанов); способ очистки воды (Д. А. Шушков, О. Б. Котова, И. П. Пальшин).

Сегодня изобретательская деятельность рассматривается как важнейший элемент научных исследований и соответствующим образом поощряется. Важно, чтобы изобретения были эффективными и востребованными.