Инновации в коммунальном хозяйстве

Автор: Байкин Сергей Дмитриевич, Губанов Николай Николаевич, Крымская Елена Яковлевна, Есипов Владимир Евгеньевич

Журнал: Сервис plus @servis-plus

Рубрика: Стратегическое управление

Статья в выпуске: 4 т.6, 2012 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены процессы инновационной деятельности в коммунальном хозяйстве, в том числе инновации существующей системной структуры предприятий. Приведен анализ динамики капиталовложений в коммунальные услуги.

Инновации, информация, оплата услуг, коммунальное хозяйство

Короткий адрес: https://sciup.org/140210152

IDR: 140210152 | УДК: 628.38:628.336.8

Текст научной статьи Инновации в коммунальном хозяйстве

Жилищно-коммунальное хозяйство России ( ЖКХ РФ ) — многоцелевая совокупность подотраслей экономики страны, обеспечивающих работу инженерной инфраструктуры зданий населенных пунктов и промышленных объектов. ЖКХ включает жилищное хозяйство (при проведении капитального и текущего ремонта зданий и сооружений), водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, ремонт инженерных коммуникаций, а также проведение благоустройства территорий, утилизацию мусора и т. п. [1].

Коммунальное хозяйство до последнего времени не получало должного внимания государства, хотя и представляет важную отрасль экономики страны, которая по общему признанию еще не получила достаточного развития. В то же время удельный вес отрасли в экономике весьма значителен, поскольку балансовая стоимость ее основных фондов — 0,7 трлн руб., что составляет 4,7% от всей стоимости основных фондов страны. При этом весь жилищный фонд России площадью в 2,7 млрд кв. м, находящийся на обслуживании подразделений жилищно-коммунальной отрасли, по остаточной балансовой стоимости достигает 4,1 трлн руб. (это 27,5% от суммарной стоимости основных фондов страны). При текущей ответственности рассматриваемой отрасли за использование более чем 30% основных фондов страны всего на сумму 4,8 трлн руб. масштабного капитального ремонта в коммунальном хозяйстве и обновления основных фондов при росте кредиторской задолженности не ведется. Это связано с недостатками сложившейся системы финансирования от- расли и сдерживания полноценного перехода на адекватную оплату жилищно-коммунальных услуг всеми потребителями [1].

Среди инноваций выделяют так называемые продуктовые, которые включают применение новых материалов, новых полуфабрикатов и комплектующих, а также получение принципиально новых продуктов. В бытовом обслуживании и коммунальном хозяйстве их роль особенно велика, потому что эта отрасль является чрезвычайно материалоемкой.

Так называемые процессные инновации означают новые, часто инновационные методы, способы и системы организации производства и условий обслуживания населения (другими словами — новые технологии). Последнее предполагает, например, создание новых, более эффективных организационных структур в составе действующих предприятий и организаций. В качестве основного классификационного признака системных характеристик предприятия последнее рассматривается как элемент, трансформирующий входной материально-денежный поток в продукцию предприятия (выходной поток). Поэтому инновации, реализующиеся во входном потоке, предполагают соответствующий выбор и использование сырья, материалов, комплектующих, приборов, машин и другого оборудования, информации и т. д. С другой стороны, инновации, примененные в выходном материально-денежном потоке, означают выпуск новых изделий, предоставление новых услуг и др.

Инновации существующей системной структуры предприятия предполагают инновационные изменения на всех уровнях его производственной, технологической или управленческой структуры.

По практической распространенности большинство инноваций не относится к одному классификационному типу, а носит диффузный, взаимопроникающий характер. Однако в рассматриваемой отрасли существуют типичные примеры единичных инноваций, связанные с уникальностью ряда характеристик рассматриваемого продукта.

В качестве такого примера можно привести инновацию, связанную с созданием специальной отопительной системы на базе природных терминальных источников в конкретном регионе, в частности, имеющихся на Камчатке, либо использование солнечной, ветровой или другой природной энергии.

Еще одна группа так называемых замещающих инноваций предназначена для замены уже используемых продуктов какими-то новыми, с сохранением их основных функций. Историческим примером такой замещающей инновации является использование для уличного освещения вместо газовых фонарей электрических. В последнее время идет активная замена статических видов рекламы динамическими с использованием световых и движущихся эффектов.

К этой группе тесно примыкает категория отменяющих инноваций, например, осуществившееся в последнее время сворачивание сети услуг пейджинговой связи, которая просуществовала относительно небольшое время. При этом в качестве основного фактора этой отменяющей инновации выступило массовое развитие мобильных сетей телефонной связи, обладающих значительно более широким спектром услуг.

Таким образом, реактивные инновации связаны с необходимостью реагирования на изменение условий производства, либо на изменение потребительских предпочтений, которые изменяются в последнее время очень быстро. Однако важнейшим является вопрос финансирования подобной деятельности, особенно в сфере бытового обслуживания и жилищнокоммунальных услуг. Их особенностью является значительная изношенность основных фондов, что требует соответствующих дотаций. Кроме того, повышение качества жизни населения страны повлекло за собой резкое увеличение нагрузки на коммунальное хозяйство.

Особенностью этой отрасли можно назвать большой объем отходов, не переработанных осадков сточных вод, которые иногда используют в качестве удобрений, но подобные «удобрения» часто малоэффективны и, как правило, загрязняют почву. Накопленные за многие годы на канализационных очистных сооружениях непереработанные осадки сточных вод и их использование в народном хозяйстве представляют серьезную проблему. Поэтому при финансировании Минобрнауки России ООО «Компания Нью-Текнолоджис Плюс» на протяжении последних лет эффективно занимается разработкой новых способов и технологий переработки отходов ЖКХ. Эти инновации активно внедряются на предприятиях крупных мегаполисов, которые работают в условиях наибольшей загруженности [4].

Характер работ ООО «КНТ Плюс» подтверждается следующими патентами на изобретение:

-

• № 2342204 «Способ переработки отходов», зарегистрирован в Государственном реестре 27 декабря 2008 года;

-

• № 2331442 «Способ устранения запахов полигонов отходов, свалок и полей орошения», зарегистрирован в Государственном реестре 20 августа 2008 года;

-

• № 2354614 «Способ обезвоживания суспензии», зарегистрирован в Государственном реестре 10 мая 2009 года;

-

• № 2357932 «Способ обработки суспензии», зарегистрирован в Государственном реестре 10 июня 2009 года;

-

• № 2395465 «Полигон переработки илового осадка сточных вод», зарегистрирован в Государственном реестре 27 июля 2010 года [1]. Государство неоднократно пыталось найти способ, чтобы решить финансовую проблему, в начале этого века было определено, что в 2003 году отрасль коммунальных услуг должна выйти на полную самоокупаемость. Тем не менее, известно, что в этом вопросе кроется главная проблема отрасли, поэтому в рамках предлагаемой перед очередными выборами в Государственную Думу социальной поддержки малоимущих семей каждый раз депутаты переносили сроки перехода отрасли ЖКХ на самоокупаемость. И если в 1998 году плановый период перехода увеличился с 5 до 10 лет, то в 2004 году этот период увеличился еще больше — от 10 до 15 лет.

В соответствии с этими условиями осуществлялось финансирование данной отрасли, предполагающее расширение льгот по оплате услуг ЖКХ, которые в настоящее время установлены более чем для 60% населения России. С развитием рынка, сложилась очень неоднозначная картина. По официальным данным, 2,7 млрд кв. м жилья оценивается в 4,1 трлн рублей, в то время как при свободной продаже на рынке недвижимости составляет — $ 300— 400 за кв. м (для элитного жилья в 3 и более раз выше), этот вид недвижимости составляет сумму в 151—298 трлн рублей. В таких городах (мегаполисах), как Москва средняя стоимость кв. метра жилья составляет более $ 5 000. Эта цифра намного превышает балансовую статистическую оценку имеющейся недвижимости, а также может позволить более объективно оценить стоимость работ по техническому об- служиванию, ремонту, сохранению и содержанию объектов недвижимого имущества в жилищной сфере.

В то же время объекты коммунального назначения, суммарно оцениваемые по остаточной балансовой стоимости на сумму 649 млрд рублей, в настоящее время на рынке имеют большую стоимость. Объем оказываемых муниципальных услуг постоянно растет, а их сумма приблизительно является почти равной половине остаточной стоимости основных средств (фондов).

В то же время износ основных технических объектов оценивается на уровне 50—60%. В этой системе преобладает износ инженерных сетей внутри домовых, дворовых коммуникаций, износ жилищного фонда в целом несколько ниже (в среднем 41—51,3%). Производственная структура предприятий жилищно-коммунальной сферы является мультипликативной и включает в себя более тридцати видов деятельности, причем ведущими предприятиями являются организации внешнего благоустройства (предприятия дорожного хозяйства и мостовых сооружений, озеленения, санитария и удаление отходов), водоснабжения и водоотведения, очистки сточных вод, теплоснабжения, многопрофильное предприятие, гостиничные предприятия и т. д. [3].

Число основных предприятий отрасли в сравнении с началом жилищно-коммунальных реформ выросло на 25% к концу 2005 года. В начале 2005 года среднемесячная заработная плата работников жилищно-коммунальных услуг составила около 1,9 тыс. рублей, при средней заработной плате 2 225 рублей. В конце 2011 года задолженность предприятий ЖКХ по заработной плате составляла около 35—40%, объем суммарной задолженности — более чем 1 млрд рублей. Из общей суммы задолженности по заработной плате долги бюджетов всех уровней в коммунальном хозяйства составили 48% [3].

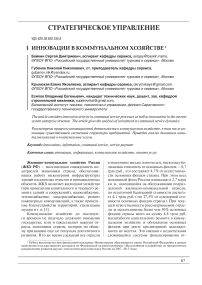

Диффузию инноваций в секторе экономики во многом определяют инвестиционные процессы, где происходит перераспределение капитальных вложений по территориям и по видам экономической деятельности. В то же время инвестиционная политика в стране по-прежнему ориентирована на развитие сырьевых видов экономической деятельности и, следовательно, не способствует позитивным структурным изменениям в процессе перехода к инновационной экономике [3].

Рис. 1. Средние показатели временных рядов компонентов структуры наиболее значимых капиталовложений в экономику ЦФО и РФ (2005—2007 годы)

Анализ динамики инвестиций в экономику Российской Федерации на уровне отдельных федеральных округов показывает, что даже в Центральном федеральном округе, где традиционно доминировали инвестиции в обрабатывающие производства, в том числе в докризисный период с 2005 по 2007 годы, приоритет данного вида хозяйственной деятельности в об-

Таблица 1

Средние показатели временных рядов компонентов структуры менее значимых капиталовложений в экономику ЦФО (2005—2007 годы)

|

Вид экономической деятельности |

Средний уровень ЦФО, % |

Средний абсолютный прирост ЦФО, % в год |

|

Добыча полезных ископаемых |

0,82 |

0,08 |

|

Строительство |

2,25 |

–0,79 |

|

Финансовая деятельность |

2,04 |

0,19 |

|

Государственное управление |

1,94 |

0,22 |

|

Образование* |

2,50 |

0,72 |

|

Здравоохранение* |

2,24 |

0,02 |

*Для справки щем объеме капитальных вложений в среднем снижался на 1,33% в год.

Коммунальные услуги по динамике инвестиций примерно находятся на том же уровне, что образование и здравоохранение (рис. 1). Показатели для Центрального Федерального округа и страны в этой отрасли существенно не различаются [3].

В то же время средний прирост капиталовложений в добывающие производства составил 0,08% в год (табл. 1). В этой таблице приведены отрасли, средний уровень прироста которых составил 2 и менее процентов.

Как негативный факт следует отметить резкое снижение капиталовложений в строительство в ЦФО, которое в определенной степени инициирует развитие коммунального хозяйства — с 2,8% в 2005 году до 1,3% в 2007 году, на 0,79% ежегодно. В транспорте и связи: за два рассматриваемых предкризисных года доля инвестиций в этот вид экономической деятельности упала с 32,7% до 25,0% — на 3,83% в год.

Анализ динамики структуры капиталовложений в экономику РФ в целом в период 2005—2007 гг. также позволяет выявить негативные тенденции, среди которых снижение на 0,68% в год доли капиталовложений в обрабатывающие производства и на 1,99% ежегодно в транспорт и связь (табл. 2).

Таблица 2

Средние показатели временных рядов компонентов структуры наименее значимых капиталовложений в экономику РФ (2005—2007 годы)

|

Отрасли экономической деятельности |

Средний уровень по РФ, % |

Средний абсолютный прирост, % в год |

|

Рыболовство и рыбоводство |

0,08 |

–0,01 |

|

Гостиницы и рестораны |

0,34 |

0,03 |

|

Финансовая деятельность |

1,24 |

–0,08 |

|

Государственное управление |

1,59 |

0,08 |

|

Образование* |

2,01 |

0,39 |

|

Здравоохранение |

2,54 |

0,23 |

|

Коммунальные и другие услуги* |

2,66 |

0,12 |

*Для справки

Из приведенных статистических результатов видно, что проводимая инвестиционная политика не инициирует позитивных структурных сдвигов в инновационной сфере. Соответственно, негативно такая политика проявляется и в инновационной деятельности в регионах и административных территориальных образованиях страны.

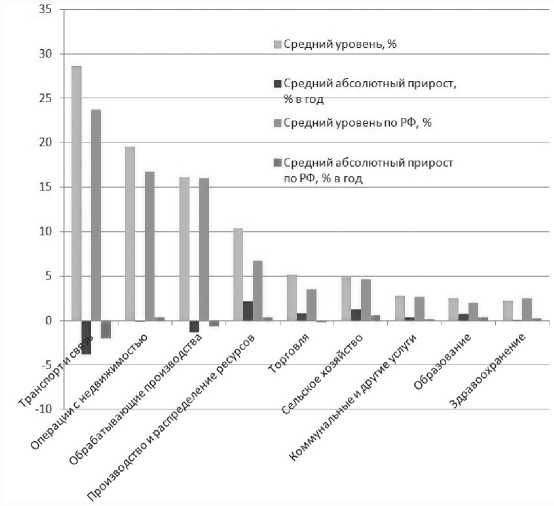

Не отмечено значимых позитивных сдвигов и в динамике структуры материальной базы исследований, а также в разработках, являющейся важной частью потенциала российской инновационной системы. Оценка структурных сдвигов основных средств исследований и разработок по видам экономической деятельности показала, что наибольшие изменения в период 2005—2007 годов приобрел удельный вес основных средств в части научных исследований и разработок в сфере операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг. В 2005 году это составляло 82,3%, а в 2007 году — 71,4%, что меньше на 10,9 процентных пункта [3].

В то же время удельный вес основных средств в социальной сфере — образовании

(преимущественно высшем профессиональном образовании) за эти годы вырос с 10,5% в 2005 году до 18,3% в 2007 году, то есть на 7,8 процентных пункта. Обращает на себя внимание и определенное увеличение удельного веса основных средств в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг — с 0,17% в 2005 году до 1,89% в 2007 году.

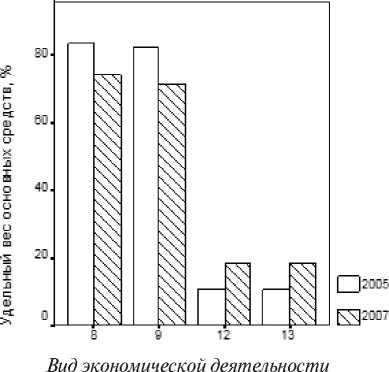

Позитивные изменения коснулись также удельного веса основных средств в категории так называемых обрабатывающих производств, который с уровня 3,92% в 2005 году увеличился до 4,54% в 2007 году (рис. 2). Удельный вес основных средств в добыче полезных ископаемых существенно снизился — с 1,09% в 2005 году до 0,03% в 2007 году.

Из представленного следует, что структурные сдвиги, в основном, обусловлены значимым приростом удельного веса основных средств в сфере образования (особенно высшего профессионального образования) и уменьшением удельного веса основных средств, в сфере научных исследований и разработок. Коммунальные услуги входят в наименее финансированную группу, причем в рассматри-

рис. 2а

Рис. 2 (а, б). Распределение основных средств российской инновационной системы по видам экономической деятельности:

Вид экономической деятельности рис. 2б

1 — сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота; 2 — производство и распределение электроэнергии, газа и воды; 3 — добыча полезных ископаемых; 4 — обрабатывающие производства; 8 — операции с недвижимым имуществом, предоставление услуг и аренда; 9 — из них: научные исследования и разработки; 10 — прочие виды услуг по этому разделу; 12 — образование; 13 — отдельно высшее профессиональное образование; 14 — здравоохранение и социальные услуги; 15 — коммунальные и прочие социальные и персональные услуги ваемый период существенных сдвигов в этих графиках не отмечено.

В общем объеме бытовых услуг (табл. 3) преобладают такие, как ремонт и строительство жилья и других построек, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин оборудования, которые помимо основной доли в этой категории услуг имеют и большую тенденцию к росту по годам.

При этом также соответственно растет и доля платных услуг на душу населения (табл. 4).

Из этих таблиц видна важная роль бытовых и коммунальных услуг, поэтому роль инноваций в их категории существенно сказывается и на общем состоянии развития экономики, направленной на непосредственное обслуживание населения.

Таблица 3

|

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

|

|

Все оказанные услуги, в том числе: |

879,5 |

1063,6 |

1320,7 |

1610,8 |

1966,4 |

2328 |

2858,9 |

3148 |

|

ремонт и строительство жилья и других построек |

221,2 |

275,2 |

352,0 |

440,8 |

554,8 |

692,4 |

861,4 |

926,5 |

|

техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования |

192,6 |

230,8 |

296,5 |

387,7 |

466,1 |

574,5 |

743,6 |

832,8 |

Таблица 4

|

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

|

|

Все оказанные услуги, в том числе: |

7544,3 |

9973,1 |

12542,8 |

16002,4 |

19806,3 |

24098,3 |

28738,4 |

31741,8 |

|

бытовые |

879,5 |

1063,6 |

1320,7 |

1610,8 |

1966,4 |

2328,0 |

2858,9 |

3148,0 |

|

жилищные |

326,7 |

445,1 |

596,8 |

847,2 |

1101,1 |

1299,9 |

1496,0 |

1759,5 |

|

коммунальные |

1214,7 |

1723,9 |

2179,8 |

2932,7 |

3573,9 |

4237,2 |

5044,3 |

6138,9 |

Объем бытовых услуг на душу населения по видам, (рублей)

Объем платных услуг на душу населения по видам, (рублей)

Повышение конкурентоспособности российских коммунальных предприятий является наиболее актуальной задачей, решение которой является ключевым моментом в развитии производства. В числе наиболее часто упоминаемых факторов, сдерживающих развитие реального сектора российской экономики, в течение ряда последних лет традиционно указывались следующие:

-

— недостаточный внутренний платежеспособный спрос;

-

— нехватка оборотных средств;

— неплатежи.

При этом все больше российских коммунальных предприятий ссылаются на помехи, связанные с ресурсным обеспечением выпуска и конкуренцией импорта. Так, в 2004 году конкурирующий импорт в среднем считали помехой 20% российских товаропроизводителей. Почти не мешает импорт только производителям из лесопромышленного комплекса и промышленности строительных материалов (8 и 4% предприятий соответственно). Наоборот, в легкой промышленности импорт помехой считали 29% предприятий, причем сразу после дефолта 1999 года этот показатель в отрасли составлял только 5%, а преддефолтный максимум (1996 год) — 26%.

В качестве показателей уровней инновационной активности регионов целесообразно использовать объем затрат на технологические инновации и объем инновационной продукции (продукция, подвергавшаяся значительным технологическим изменениям) [5].

Для оценки эффективности инновационной деятельности были рассчитаны два коэффициента корреляции. Первый из них — коэффициент корреляции между среднегодовым объемом затрат на технологические инновации в определенный период и рейтингом субъекта по экономическим показателям: для ЦФО — 0,61. Аналогично коэффициент корреляции между указанным рейтингом и объемом инновационной продукции, выпускаемой в регионе, составил 0,53. Стандартным методом была проверена гипотеза о значимости этих коэффициентов на уровне 0,05. Как видно, коэффициенты корреляции не только положительны, но и имеют достаточно высокие значения, что говорит о достаточно тесной взаимосвязи инновационной активности предприятий с экономической ситуацией в регионах.

Таким образом, проведенные расчеты показывают, что в условиях российской экономики текущего периода инновационная активность предприятий является позитивным фактором,

Роль стратегических союзов в интеграционных процессах современной экономики значимо влияющим на финансовое состояние большинства предприятий, а также на уровень экономического развития регионов. Выделение стратегических зон хозяйствования в ходе анализа конкурентоспособности предприятия является более предпочтительным, чем выделение сегментов рынка сбыта продукции.

Это объясняется тем, что привлекательность производства продукции определенных видов связана не только с условиями ее сбыта, но и с условиями ее производства (приобретение и освоение технологии производства, приобретение и доставка сырья и исходных материалов и др.).

Список литературы Инновации в коммунальном хозяйстве

- Закон РФ от 24 декабря 2000 года № 4218-1 «Об основах федеральной жилищной политики».

- Тимошенко М. В., Есипов В. Е. Природные ресурсы при оценке объектов энергетики//Интеграл. 2010. № 1. С. 34.

- Титов В. А. Развитие методологии исследования структурных преобразований в инновационных системах. Автореф. дис. д-ра эконом. наук. М., 2011. С. 39.

- Свалов А. А. Управление инновационной деятельностью коммунального предприятия с применением системы поддержки принятия решений: Дис. канд. экон. наук. Орел: Орел ГТУ, 2003. 170 с.

- Морозова А. В., Иванов В. А. Экспертная оценка и моделирование вектора приоритетов вида профессиональной деятельности специалиста машиностроительного производства. Моделирование и прогнозирование в управлении социально-экономическими процессами на региональном уровне. Орел: Издательство ОРАГС, 2008. С. 87-91.