Инновационная активность молодежи: особенности и перспективы

Автор: Бабосова Екатерина Сергеевна

Журнал: Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология @fsf-vestnik

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 3 (15), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены особенности и перспективы инновационной активности молодежи. Обозначена специфика социологического интереса к данному феномену. Охарактеризовано понятие «инновационная активность», определены его ключевые особенности.

Инновационная активность, инновационный потенциал, молодежь

Короткий адрес: https://sciup.org/147202937

IDR: 147202937 | УДК: 316.346.32

Текст научной статьи Инновационная активность молодежи: особенности и перспективы

Перевод экономики и других сфер белорусского общества в режим инновационного развития в значительной мере актуализировал значимость интенсивного развития науки и производства и активного включения в этот процесс молодежи. Это обуславливает необходимость всестороннего комплексного, в том числе и социологического, исследования особенностей и перспектив инновационного потенциала молодых людей. В связи с этим весьма актуальным становится исследование того, что и чем именно привлекает молодое поколение участвовать в инновационной, в том числе и научной, деятельности, а что препятствует этому. Проблемная ситуация детерминируется существующими противоречиями между такими факторами, как потребность общества в повышении инновационного потенциала молодежи и его низким уровнем у молодых людей, способных реализовать свой творческий потенциал в интересах научно-исследовательской и проектноконструкторской инновационной деятельности.

На рубеже XX–XXI вв. белорусское общество вступило в качественно новый исторический период — переход к постиндустриальному, креативному обществу знаний. В таких условиях белорусская модель социально-экономического развития должна быть дополнена новым содержанием, направленным на системную модернизацию общества. В связи с этим в последние годы достаточно четко была определена стратегия национальной политики Беларуси — в качестве приоритетных факторов общественного социальноэкономического развития определены наука и инновации. Государственной программой инновационного развития Республики Беларусь на 2011– 2015 гг., одобренной Президиумом Совета мини- стров Республики Беларусь, предусмотрен целый ряд различных мероприятий — как реализация конкретных инновационных проектов в отдельных областях и регионах: разработка мер по совершенствованию национальной инновационной системы, механизмов стимулирования инновационной деятельности, укреплению нормативной базы, развитию государственно-частного партнерства.

Стоит отметить, что в рамках постсоветского пространства Беларусь была и является первой страной, в которой определены и приняты конкретные практические решения по формированию и реализации стратегии инновационного развития. В 2006 г. впервые была принята Концепция национальной инновационной системы, в 2007 г. — Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь на 2007– 2010 гг., направленная на формирование и развитие национальной инновационной системы. В целях дальнейшего повышения инновационной активности организаций в 2010 г. была принята Концепция Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на период 2011–2015 гг., а также Стратегия технологического развития Республики Беларусь на период до 2015 г. и Государственная программа освоения в производстве новых и высоких технологий. Национальная инновационная система (НИС) базируется на взаимодействии входящих в ее состав структурных компонентов, оказывающих влияние на создание, освоение и реализацию инноваций в Беларуси. Если обратить пристальное внимание на другие экономики, то можно заметить, что там превалируют нанотехнологии, биотехнологии и другие перспективные высокотехнологичные и

прибыльные направления, в то время как Беларусь значительно отстает от развитых стран по ряду показателей результативности инновационного развития. Если такое положение дел сохранится, то разрыв в экономическом развитии будет неизбежно увеличиваться, что обуславливает необходимость инноваций и их важность для долгосрочного экономического роста и повышения конкурентоспособности нашей страны.

Что же представляет собой инновационный потенциал? Это своеобразный ресурс личности, который при определенных условиях может проявить себя в качестве фактора инновационной активности. Инновационная активность, в свою очередь, представляет собой такую форму активности, которая предполагает выход за границы и пределы устоявшихся установок и поведенческих стереотипов. При этом необходимо наличие таких ситуативных факторов, как инновационные возможности индивида и наличие среды, которая восприимчива к таким возможностям, где становится возможной их реализация. На основе анализа основных социологических концепций мотивации, созданных А. Маслоу, Д. МакКлеландом, Ф. Герцбергом и другими исследователями, можно определить детерминанты инновационной активности молодежи. Основной мыслью таких мотивационных концепций является определение внутренних побуждений (называемых потребностями), которые заставляют людей действовать установленным способом. Согласно Д. МакКлеланду, успехи в области инновационно-научной деятельности зависят не только от способностей, навыков и знаний. Главным мотивом, делающим работу высокопродуктивной, является мотив достижения, мобилизующий творческие способности личности на выявление проблем, постановку и решение вытекающих из них конкретных задач. Согласно исследованиям МакКлеланда, мотив достижения является производным от базового побуждения «делать что-то лучше», причем не для одобрения или награды, а «ради самого процесса», что очень важно для инновационной деятельности [9, p. 228]. Он выделил такие основополагающие характеристики мотива достижения, как стремление к инновационной деятельности, высокое чувство ответственности, планирование действий, готовность к риску. В области научно-исследовательской деятельности мотивация достижения может усиливаться в тех случаях, когда молодой ученый сталкивается со сложной или неразработанной научной про- блемой или попадает в ситуацию, когда ему необходимо овладеть каким-либо навыком, новой компьютерной программой или лабораторным оборудованием. По мнению МакКлеланда, «“мотив достижения” связывается с такими целями, которым присуще, прежде всего, сопоставление с критериями успешности» [9, p. 125].

В динамике факторов, обусловливающих инновационную активность молодежи в современном обществе, существует противоречивая связь негативных и позитивных тенденций. Негативное воздействие на молодежную инновационную активность оказывает невысокий инновационный потенциал, недостаточная инновационная активность промышленных предприятий, высокая стоимость нововведений и длительные сроки их окупаемости. В связи с низкой восприимчивостью к инновациям белорусских предприятий и организаций возникает серьезный барьер на пути научно-инновационного развития и формирования у молодежи четко выраженной мотивации на включение в научно-исследовательскую и проектно-конструкторскую деятельность.

Еще одна негативная тенденция, оказывающая отрицательное воздействие на инновационную активность, проявляется в снижении в Беларуси, по сравнению с передовыми в экономическом и научно-техническом отношении странами, объемов финансирования, выделяемого на научные исследования и разработки. Сравнение объемов финансирования исследований и разработок в расчете на душу населения (в долларах США по паритету покупательной способности) показывает, что развитые страны отличаются по объему ресурсов, выделяемых на цели научных исследований и разработок, однако стремятся обеспечить примерно равные возможности для исследователей.

Следует обратить внимание и на такой важный фактор, каковым является непосредственная заинтересованность конкретного работника в активном участии в инновационном процессе. Если на уровне деятельности предприятий и организаций в Беларуси проблема стимулирования инновационной деятельности решается более или менее удовлетворительно, то этого нельзя сказать о стимулировании конкретных разработчиков научно-технических новшеств. Отсутствие логично построенного и эффективно действующего законодательства в области защиты интеллектуальной собственности приводит к тому, что конкретный работник имеет к разработке технического нов- шества, в которой он участвует, только сиюминутный интерес — как к источнику получения текущей заработной платы и не более. В лучшем случае он при достаточно хорошем финансовом состоянии организации, где он работает, например в Институте порошковой металлургии НАН Беларуси, разработает технологическую новинку и получит патент, владельцем которого обычно является организация. Распорядителем интеллектуальной собственности в большинстве случаев является государство в лице органа государственного управления, которому подчинена организация, а непосредственный создатель новых технологических изобретений чаще всего не участвует в жизненном процессе законченной разработки и не пользуется благами, полученными от реализации. Этим в большинстве случаев объясняется низкий уровень мотивированности талантливых выпускников высших учебных заведений к работе в научных и научно-производственных организациях, занимающихся созданием технической и технологической новаторской продукции. Этим же фактом объясняется и низкий удельный вес кандидатов и докторов наук в производственной сфере.

Кроме того, существует целый ряд мотивационных факторов, обусловивших своим совокупным воздействием резкое сокращение количества молодых людей, участвующих в инновационнонаучной деятельности.

Среди этих факторов следует прежде всего выделить крайне низкий по молодежным меркам уровень заработной платы работников научной сферы. Если в 80-х гг. XX в. доктор наук получал заработную плату, в 5 раз превышающую зарплату инженера, то после развала СССР размер зарплаты этих категорий работников сравнялся, а наиболее квалифицированные и высокооплачиваемые инженеры, работающие в престижных фирмах и банках, стали получать доходы, значительно превышающие по своим размерам доходы профессоров. А что уж тут говорить о зарплате старших лаборантов и младших научных сотрудников, с должностей которых, как правило, и начинается научная карьера молодого человека [7].

Вторым материальным фактором, резко сузившим инновационную активность и включенность молодежи в науку, стали оснащенные устаревшим оборудованием рабочие места в большинстве научно-исследовательских учреждений. Если молодые люди имеют возможность (а это чаще всего так) сравнить техническую оснащен- ность большинства современных промышленных предприятий и научно-исследовательских лабораторий, то выбор они чаще всего делают не в пользу научной карьеры.

Третий материальный фактор, снижающий инновационную активность и сужающий пространство выбора молодежью своего жизненного пути в науку, состоит в резко возросших в последнее время трудностях молодых научных сотрудников в приобретении жилья. Молодой человек, избравший для себя в качестве желаемой профессию научного сотрудника или преподавателя вуза, оказывается в гораздо худшей ситуации с решением жилищной проблемы, чем его сверстники и бывшие сокурсники, избравшие другие профессиональные пути. Шансы получить место в академическом или вузовском общежитии у него гораздо ниже, а возможности приобрести льготное кредитование на строительство квартиры значительно меньше, чем в других сферах профессиональной деятельности.

На охарактеризованные материальные факторы, составляющие социетальные детерминанты снижения мотивационных устремлений молодежи к профессиональной деятельности в научной сфере и уменьшающие ее инновационную активность, накладываются и ценностноориентационные мотивы, свойственные молодежному возрасту. У наиболее продвинутых в социально-психологическом и интеллектуальноволевом отношении молодых людей, как это установил еще знаменитый швейцарский психоаналитик К. Юнг, очень сильно выражена ориентация на социальную экспансию, проявляющуюся в активном стремлении к достижению быстрого успеха. Когда честолюбивый молодой человек видит на экранах телевизоров, в Интернете и прессе упоминания об успешной карьере 30–35летних предпринимателей, банкиров и министров, то сопоставляет эти данные с карьерой ученых, которые становятся успешными в старшем возрасте, и у него складывается естественное предпочтение не к научной карьере, а к карьере бизнесмена или управленца. К тому же следует учитывать, что в современных книгах, фильмах, театральных постановках гораздо реже фигурируют люди, добившиеся крупных достижений в науке, но очень часто рассказывается о зависимости, завистливости, несправедливости, а нередко и о паразитизме, существующих в научной и околонаучной социальной среде. Все это также осложняет выработку у молодых людей устойчивых мотивов к включению в научную деятельность и, соответственно, тормозит их инновационную активность.

Еще одним немаловажным обстоятельством, влияющим на снижение инновационной активности молодежи и ее включенности в научную деятельность, является изменение ценностных ориентаций в молодежной среде. В настоящее время исследователи обращают внимание на тот факт, что профессиональные притязания молодых людей перемещаются из сферы научноисследовательской деятельности в область бизнеса, политики, рекламы, информационного обеспечения. «Социализируясь в условиях межкультурного столкновения и возникшей неопределенности, молодежь одновременно интериоризирует различные образцы, причудливо переплетающиеся в ее сознании. При этом в результате активной реакции на культурные вызовы она расширяет свои духовные потребности и трансгрессивные интересы, ориентируется на референтные группы соотнесения, представленные в массовой культуре, постепенно отдаляется от традиционной культуры старших поколений» [8, с. 46].

Если во времена Советского Союза приоритетными сферами реализации творческого потенциала являлись наука и искусство, то сейчас появилось большое количество новых профессий, открывающих широкие возможности для такой реализации. Закономерным результатом этого процесса стало значительное снижение престижа науки и научно-исследовательской деятельности в обществе. В молодежной среде широко распространено мнение о том, что сегодня быть ученым не модно.

Несмотря на все вышеперечисленные факторы, есть и важные позитивные изменения в научно-инновационной сфере в Республике Беларусь. Среди них одно из самых существенных — освоение новых энергосберегающих технологий и новой техники в ежегодном снижении энергоемкости ВВП: в 2012 г. она снизилась на 3,2 %.

Вторая важная позитивная тенденция в стимулировании инновационной активности и в развитии научной сферы заключается в ежегодном существенном возрастании расходов республиканского бюджета на науку. За период с 2002 по 2012 г. включительно они увеличились с 86,8 млрд. руб. до 1,4 трил. руб. Это расширяет социальное пространство для включения молодежи в научно-исследовательскую деятельность и для формирования у нее устойчивой мотивации к превращению исследовательской работы в профессиональное жизненное призвание, стимулирует ее инновационную активность.

Третья важная тенденция состоит в повышении интенсивности интеграции науки и производства, о чем свидетельствует увеличение количества заявок и полученных охранных документов исследовательскими организациями на объемы промышленной собственности. В частности, в учреждениях НАН Беларуси за период с 2003 по 2012 г. включительно количество поданных заявок на получение таких документов увеличилось более чем в два раза.

Четвертая положительная тенденция развития научной сферы и повышения инновационной активности проявляется в расширении масштабов участия молодежи в разрабатываемых научноисследовательских проектах. Так, в 2011 г. на различные конкурсы Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований поступило 1016 заявок, а из них 227 — от молодых ученых. Было принято к финансированию 484 проекта, в том числе 127 проектов молодых исследователей. Отрадно то, что практическую реализацию получили 66 % всех завершенных научно-исследовательских проектов молодых ученых. Все это свидетельствует о наличии определенной инновационной активности, о внимании и включении молодых ученых в исследование актуальных фундаментальных проблем развития современной науки.

Еще одним немаловажным фактором стимулирования инновационной активности является то, что исследователи НАН Беларуси вполне могут влиять на формирование научного творческого мышления учащихся и студентов в результате широкой преподавательской деятельности. Так, в преподавательской деятельности в 2010 г. участвовали более 500 ученых НАН Беларуси, каждый 3-й доктор наук и каждый 7-й кандидат наук читают лекции в белорусских вузах, они подготовили 780 курсов лекций, руководили более чем 1100 дипломниками и магистрантами.

Важнейшим мобилизующим фактором, оказывающим мотивационное влияние на инновационную активность молодежи, является реализация Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг. Основной ее целью является создание современной институциональной модели генерирования, распространения и использования знаний и осно- ванный на этом перевод экономики и социальной сферы страны в инновационный режим развития. Этот процесс широко пропагандируется в правительственных документах, средствах массовой информации, в деятельности учебных, научноисследовательских и проектно-конструкторских бюро, в деятельности молодежных объединений и, несомненно, вызовет отклик в среде молодежи, а также будет способствовать формированию у юношества интереса и мотивации к участию в научно-исследовательской деятельности. Конечно, это произойдет не мгновенно, будет иметь несколько «отложенный» характер, поскольку благоприятная инновационная среда формируется у различных социально-демографических групп на протяжении определенного, порой достаточно длительного времени. Но сама социальнопсихологическая атмосфера, предопределяемая переводом экономики и других сфер общественной жизни на инновационный путь развития, создает благоприятные возможности и условия для формирования у молодых людей, начиная со школьного возраста, инновационного мышления, интереса, способностей к инновационным действиям.

Следует подчеркнуть, что успешное реформирование государства и переход на инновационный путь развития возможны только при активном участии в этом процессе молодежи. От того, насколько государство способно быстро и качественно способствовать решению проблем молодежи в различных сферах, создавать условия для ее самореализации и совершенствования духовных, нравственных и физических качеств, зависит ближайшее будущее. Что же представляет собой молодежь? Это понятие достаточно часто и широко употребляется в повседневном обиходе; с научной точки зрения молодежь можно представить как важную социально-демографическую группу, отличающуюся от других определенными возрастными характеристиками, находящуюся в процессе развития психофизиологической, социокультурной и гражданской зрелости, приспособления к исполнению социальных статусов и ролей, свойственных взрослым людям. Согласно Закону Республики Беларусь от 7 декабря 2009 г. «Об основах государственной молодежной политики» к этой группе можно отнести людей в возрасте от 14 до 31 года, таким образом, молодежь составляет почти четверть населения Республики Беларусь (или 2,345 млн. жителей) (рис. 1) [4, с. 7].

Девушки

48,9%

Юноши

51,1%

Рис. 1. Численность молодежи Беларуси, %

От того, как пройдет социализация, вступление во взрослую жизнь молодых людей, зависит путь дальнейшего развития страны. Именно поэтому одним из важнейших направлений инновационного развития белорусского общества является целенаправленная деятельность по формированию эффективной молодежной политики, а также вовлечения молодых людей в сферу государственно-общественного управления. Это обуславливает необходимость периодического исследования молодежи, сбора и анализа достоверных сведений о ее жизни, о ее потребностях и интересах. Только на основе получения таких данных о положении молодежи может быть в дальнейшем разработана и реализована молодежная политика.

Активизация в обществе интереса к проблеме инноваций и инновационного развития обусловила активизацию поиска форм и методов ее решения — в первую очередь поддержки талантливой молодежи, привлечения молодых кадров в научно-исследовательскую деятельность. Актуальными атрибутами в наше время становится организация и проведение многочисленных молодежных инновационных форумов, конкурсов, выставок, конференций, бизнес-инкубаторов. Обращая приоритетное внимание на талантливую и перспективную молодежь, общество заботится о своем интеллектуальном богатстве, которое в настоящее время можно рассматривать в качестве единственного неиссякаемого ресурса, который подвержен воспроизведению, преумножению и накоплению.

За последнее время было принято большое количество законов и указов Президента, постановлений Правительства Республики Беларусь в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности, значительная часть которых непосредственно направлена на создание и обеспечение благоприятных условий для учебы и стимулирования творческой деятельности молодежи. В частности, на это нацелен Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 199 «О некоторых вопросах формирования, ведения и использования банков данных одаренной и талантливой молодежи». Таким образом, белорусское государство старается обеспечить непрерывное инновационное развитие общества, в том числе и сделав акцент на создании нормативноправовой базы развития инновационного потенциала молодежи. «При этом процесс развития инновационного потенциала молодежи, очевидно, должен носить не спонтанный, а целенаправленный характер сообразно приоритетным направлениям научных исследований и инновационной деятельности в Республике Беларусь» [6, с. 75].

Для того чтобы получить более конкретное представление об инновационном потенциале и активности белорусской молодежи, целесообразно обратиться к результатам конкретных социологических исследований. Так, в 2012 г. Институтом социологии НАН Беларуси был проведен республиканский ежегодный мониторинг общественного мнения, одной из задач которого являлось выяснение ценностных ориентаций, в том числе и молодежи. Было опрошено 2107 чел., в том числе 541 молодой человек в возрасте до 29 лет, что составляет 25,7 % от общего количества опрошенных, в том числе 276 юношей и 264 девушки, проживающие в столице и областных центрах, малых городах и сельской местности, что соответствует статистическим данным генеральной совокупности. Это дает основания говорить о некоторых тенденциях, проявившихся во всех молодежных группах респондентов как характерных для белорусской молодежи в целом.

«Экономика знаний», «инновационная экономика», «экономика, основанная на знаниях», — понятия, которые довольно часто можно встретить в обращениях правительства при определении стратегического курса нашей страны. В связи с этим интересным представляется обратиться к вопросу об уровне образования молодежи и ее профессиональной квалификации, что является ключевым фактором в «экономике знаний». Согласно данным мониторинга большая часть молодежи — 37,6 % — имеет среднее специальное образование, 29,7 % — среднее общее образование, 14,4 % — среднее неполное образование (табл. 1).

Таблица 1. Уровень образования молодежи Беларуси

|

Уровень образования |

Количество молодежи, % |

|

Начальное |

0,6 |

|

Среднее неполное |

14,4 |

|

Среднее общее |

29,7 |

|

Среднее специальное |

37,6 |

|

Незаконченное высшее |

3,7 |

|

Высшее |

13,5 |

|

Послевузовское |

0,4 |

В условиях инновационного развития белорусского общества важным условием экономического роста является уровень высшего образования — уровень основного образования, обеспечивающий подготовку квалифицированных специалистов, развитие способностей и интеллектуально-творческого потенциала личности. Всего на сегодняшний день в высших учебных заведениях Беларуси получают образование 442,9 тыс. студентов, или 470 студентов на 10 тыс. населения, что соответствует показателям развитых европейских государств. Анализ статистических данных свидетельствует о том, что численность тех, кто желает получить высшее профессиональное образование, постоянно растет. На сегодняшний день количество студентов, обучающихся в белорусских высших учебных заведениях, более чем в два раза превышает показатель, который был зафиксирован в 1990-е гг. По данным Национального статистического комитета Беларусь по количеству студентов в расчете на 10 тыс. населения (467 чел.) среди стран СНГ уступает только России (523) и Украине (488), но опережает Австрию (314), Италию (343), Японию (315) и Германию (277).

Решающее значение на инновационную активность молодежи оказывает удовлетворенность различными аспектами жизни. Согласно данным ежегодного мониторинга 40,3 % опрошенных молодых людей «удовлетворено» и «скорее удовлетворено» своей работой. Зато в отношении заработной платы/дохода картина является совершенно иной — лишь 18,2 % респондентов удовлетворены своей зарплатой. Степень удовлетворенности работой зависит от множества факторов, как внутренних, так и внешних по отношению к человеку. Однако при большом разнообразии факторов и различной направленности их влияния на человека можно выделить несколько основных характеристик работы, от которых достаточно устойчиво зависит степень удовлетворенности работой. Что касается остальных аспектов, связанных с работой молодых беларусов, то своей занимаемой должностью удовлетворено 34 %, режимом работы — 41,2 %, своей профессиональной подготовкой — 44,2 % респондентов. Следует отметить в качестве положительного тот факт, что молодые люди в целом удовлетворены уровнем своей подготовки — они понимают, что только наличие качественного образования предоставляет возможность получить в дальнейшем интересную и перспективную работу. Конечно, образование и учеба не гарантируют получение более выгодного положения в профессиональном плане, однако молодой человек, у которого вообще нет никакого диплома, не имеет практически никаких шансов в конкурентной борьбе за перспективное рабочее место. Другими словами, чем сильнее разрыв между предложением и спросом на квалифицированную рабочую силу, тем больше молодой человек должен вкладывать в собственное образование.

Инновационная активность молодежи во многом обусловлена активной жизненной позицией и интересом молодежи к происходящим событиям. Если с таких позиций проанализировать отношение белорусской молодежи к социальнополитическим событиям, то можно увидеть следующую картину. Большинство опрошенных молодых людей (53,8 %) в той или иной мере интересуются социально-политическими событиями, которые происходят в Беларуси. Совсем не интересуются такими событиями 12,7 % молодых бе-ларусов (табл. 2).

Таблица 2. Интерес молодежи к политическим событиям, происходящим в Беларуси

|

Интересуетесь ли Вы политическими событиями, которые происходят в Беларуси? |

Количество молодежи, % |

|

Нет ответа |

0,4 |

|

Интересуюсь |

31,8 |

|

Скорее интересуюсь |

29,7 |

|

Скорее не интересуюсь |

18,7 |

|

Не интересуюсь |

11,7 |

|

Затрудняюсь ответить |

7,7 |

Для особенностей инновационной активности молодых людей большое значение имеет выясне- ние их отношения к политическим партиям страны. Как правило, любая политическая партия заинтересована в том, чтобы граждане видели в ней компетентную политическую силу, способную отстаивать ее интересы и разрешать наиболее острые социально-экономические вопросы. Для того чтобы выиграть и получить преимущество в конкурентной политической борьбе, партия нуждается в поддержке избирателей, но для этого граждане должны видеть в ней защитника своих интересов и доверять ей. К сожалению, авторитет белорусских политических партий в молодежной среде невысок из-за их многочисленности, нечеткости программ, слабости социальной базы, отсутствия организованной общественной поддержки. В связи с этим политические партии не имеют поддержки у молодежи и не вызывают у молодых людей желания присоединиться к ним. Так, на вопрос «Если бы в белорусский парламент выборы проводились по партийным спискам, то за какую политическую партию Вы бы проголосовали?» более двух третей опрошенных молодых людей (65,4 %) затруднились ответить, а еще 21,8 % респондентов проголосовали бы против всех. Следует отметить, что практически каждая политическая партия в тот или иной момент осознает значимость молодежной политики во-первых, молодежь обладает значительным электоральным потенциалом, во-вторых, молодежь является наиболее перспективным ресурсом инновационного развития общества и именно от ее настроений будет зависеть это развитие. Возможно, что увеличению популярности политических партий может способствовать создание взаимодействующих с ними молодежных организаций, которые способны более активно контактировать с молодыми людьми. Опыт демократических стран показывает, что при определенных условиях такие организации способны создавать резерв для будущей политической деятельности. Кроме того, «сама молодежь должна вызывать, формировать и провоцировать интерес к себе со стороны руководства политических партий… должна сложиться особая социально-политическая ситуация, в которой фактор молодежи может иметь определяющее значение» [3].

Инновационная активность связана и с уровнем социальной напряженности. Она отражает степень адаптации населения, в том числе и молодежи, к происходящим в обществе социальнополитическим процессам. Повышение уровня со- циальной напряженности может проявиться в резком росте недовольства, недоверии к правительству, возникновению протестных форм активности, конфликтности в обществе, тревожности. При определенных изменениях ситуации, особенно связанных с ухудшением качества жизни (имеется в виду не только материальное, но и социальное самочувствие молодежи, возможность ее доступа к образовательным услугам, культурным ценностям и благам жизни), амплитуда политического брожения в молодежной среде способна резко расширить свой размах. Красноречивым свидетельством наличия такой возможности является степень готовности молодых людей принимать участие в различных формах протестных выступлений. Полученные в ходе проведения мониторинга данные свидетельствуют о довольно низком уровне протестной активности молодежи. В частности, респондентам был задан вопрос: «Какой из способов отстаивания своих интересов Вы считаете наиболее эффективным?». Так, возможность своего участия в митингах и демонстрациях подтвердили 3,6 % опрошенных молодых людей, участие в забастовках — 2,0 % (табл. 3).

Значительную роль в формировании инновационной активности молодежи играют СМИ. В условиях инновационного развития белорусского общества медиасистема развивается стремитель- но. Многообразие типов СМИ, появление и распространение новых технологий в области массовых коммуникаций усиливают и расширяют сферу их влияния. «В этой связи возникает проблема формирования правильного понимания места, роли, методологии позитивного и негативного влияния СМИ на социальную жизнь современного общества во всех ее проявлениях, будь то в политике или воспитании» [2, с. 44].

Наиболее распространенным источником получения молодежью необходимой и актуальной информации о жизни в Беларуси и за рубежом является Интернет. К данному средству информации обращается подавляющее большинство респондентов 79,2 % (табл. 4).

Дальше по мере убывания важности источников информации для молодежи следует телевидение — 66,1 % опрошенных молодых людей предпочитают узнавать информацию из этого источника. Получают политическую информацию по радио и из печатной периодики соответственно 22,5 % респондентов. Кроме того, около четверти опрошенных молодых людей доверяют политической информации, полученной от родственников, друзей и коллег — 27,9 %, а 7,8 % предпочитают официальное информирование по месту работы или учебы.

Таблица 3. Отношение молодежи Беларуси к способам отстаивания интересов

|

Какой из способов отстаивания своих интересов Вы считаете наиболее эффективным? |

Количество молодежи, % |

|

Нет ответа |

3,0 |

|

Обращение в центральные органы государственной власти |

13,7 |

|

Обращение в местные органы государственной власти |

14,8 |

|

Обращение в суд |

22,9 |

|

Обращение в средства массовой информации |

13,3 |

|

Использование своих личных связей и знакомств |

28,9 |

|

Участие в выборах и референдумах |

3,3 |

|

Участие в деятельности общественных организаций (профсоюзов, ассоциаций и т.д.) |

3,8 |

|

Участие в деятельности политических партий |

1,2 |

|

Участие в забастовках |

2,0 |

|

Участие в митингах, демонстрациях |

3,6 |

|

Другое |

2,7 |

|

Ни один из названных способов не считаю эффективным |

19,5 |

Таблица 4. Источники информации, из которых молодежь Беларуси предпочитает получать информацию

|

Из каких источников Вы обычно получаете информацию? |

Количество молодежи, % |

|

Нет ответа |

0,6 |

|

Телевидение |

66,1 |

|

Периодические печатные издания |

22,5 |

|

Интернет |

79,2 |

|

Радио |

22,5 |

|

От родственников, друзей, коллег и т.п. |

27,9 |

|

Официальное информирование по месту работы |

7,8 |

|

Из других источников |

0,2 |

Глобальная сеть стала неотъемлемой частью жизни современного общества, а количество пользователей этой информационной Сети постоянно увеличивается, в том числе и в Беларуси. Посредством использования Интернета молодой человек получает возможность включаться в новые потоки информации, получать и распространять ее, что стимулирует его инновационную активность. Для большинства молодых людей основным источником получения информации, заслуживающим доверия, является Интернет. Это подтверждается и данными других социологических и маркетинговых исследований, например,

«основная масса белорусских пользователей — люди в возрасте 25–34 лет (30,27 %) и молодежь 19–24 лет (20,67 %)» [5].

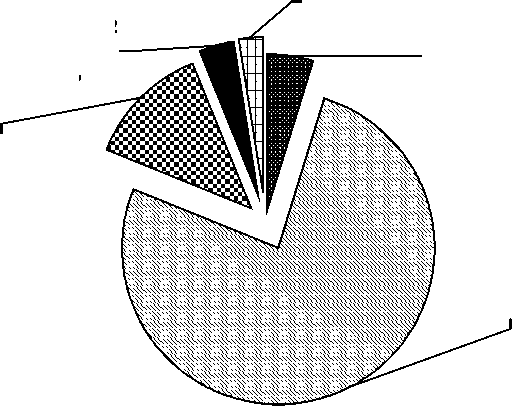

Согласно итогам проведенного мониторинга общественного мнения большая часть опрошенных показали себя активными пользователями Интернета: 76,5 % респондентов отметили, что пользуются Интернетом практически каждый день. Делают это не реже 1–2 дней в неделю 12,8 % опрошенных молодых людей, не реже 1–2 раз в месяц — 3,7 %, реже 1 раза в месяц — 2,4 % (рис. 2).

Не реже 1 - 2 раз в месяц 3,7%

Реже 1 раза в месяц

2,4%

Нет ответа

4,6%

Не реже 1 - 2 дней в неделю 12,8%

Практически каждый день 76,5%

Рис. 2. Частота использования Интернета молодежью Беларуси, %

Интересным представляется узнать, для чего молодежь использует Интернет, какие сайты посещают молодые люди, какими ресурсами пользуются. Отрадным является тот факт, что основным посетителем новостных ресурсов Интернета 152

является молодежь. Согласно данным исследования европейского исследовательского агентства gemiusAudience, проведенного в июне 2012 г., именно молодые люди составляют около 38 % всей аудитории Интернета в Беларуси и именно они осуществляют 41 % просмотров Bynet. При этом на просмотр новостных ресурсов приходится примерно 12 % просмотров. В ходе исследования были проанализированы социальнодемографические характеристики белорусских пользователей 76 сайтов. Общий охват исследования составил 836.746 чел., которые просмотрели 74,5 млн. страниц и провели на сайтах-участниках почти 1,5 млн. часов. В процентном отношении это эквивалентно измерению 29 % всей аудитории Интернета в Беларуси. По июньским данным исследования gemiusAudience треть посетителей общественно-политических информационных сайтов — молодежь в возрасте 15–24 лет [1].

Подводя итог вышесказанному, можно констатировать, что есть определенные факторы, негативно влияющие на инновационную активность молодежи: снижение наукоемкости валового внутреннего продукта, снижение объемов финансирования, выделяемого на научные исследования и разработки; низкая заинтересованность конкретных работников в активном участии в инновационном процессе, крайне низкий уровень заработной платы, трудности в приобретении жилья молодежью. Все эти тенденции находят своеобразное преломление в ценностных ориентациях молодежи. В результате совокупного действия названных тенденций изменяются ценностные ориентации в молодежной среде, а профессиональные притязания молодых людей перемещаются из сферы научно-инновационой деятельности в область бизнеса, политики, рекламы, профессионального спорта.

Несмотря на это, в последние годы в процессе перевода экономики и других сфер общества в режим устойчивого инновационного развития, названные негативные факторы стали ослабевать, расширяется диапазон действия позитивных факторов в развитии науки. К ним относятся: происходящее на основе освоения новых энергосберегающих технологий и новой техники ежегодное снижение энергоемкости ВВП, возрастание расходов республиканского бюджета на науку, все более активное участие молодежи в разнообразных научно-технических проектах; принятие и реализация Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг., в которой предусмотрена активизация включенности молодежи в научно-инновационную деятельность. Все это создает социально- психологическую атмосферу, благоприятствующую развитию у молодых людей инновационного мышления, устойчивой мотивации к включению в профессиональную научно-исследовательскую деятельность.

Согласно данным социологов, в целом молодежь успешно адаптируется к трансформациям, происходящим в современном обществе. Об этом свидетельствуют стремление получить хорошее образование, удовлетворенность различными аспектами труда, низкий протестный потенциал, интерес к социально-политическим событиям, активное использование современных информационных технологий. Судя по всему, молодежь вполне осознает происходящие в обществе изменения и склонна к инновационной активности, нацелена предпринимать прагматичные конкретные действия, формирующие ее будущее. Следует отметить в качестве положительного тот факт, что государство старается поддерживать стремления молодежи, в частности в отношении инновационной активности — начиная от поиска и отбора инновационных идей и заканчивая процессом продвижения и реализации инноваций на рынке. Так, одним из последних интересных проектов в сфере инновационного развития является республиканский молодежный проект «100 идей для Беларуси», реализуемый при поддержке Белорусского республиканского союза молодежи. Этот проект направлен на активизацию инновационной активности и профессиональной мобильности молодежи, создание и реализацию конкретных исследовательских проектов и перспективных научно-технических разработок, которые представляют практический интерес и могут принести пользу как всей стране в целом, так и отдельным отраслям народного хозяйства и предприятиям.

Список литературы Инновационная активность молодежи: особенности и перспективы

- Аудитория общественно-политических интернет-ресурсов в Беларуси/Изучая белорусский интернет. Минск, 2012. URL: http://probelnet.com/content/view/74/38/(дата обращения: 28.12.2012)

- Горохова А.В. Основные теории медиа-индустрии и коммуникаций в современном массовом обществе//Вопросы философии. 2009. № 12. С. 43-55

- Молодежь и политические партии в современной России//Профистарт. Бурятия, 2010. URL: http://www.profistart.ru/ps/blog/667.html (дата обращения: 24.12.2012)

- О положении молодежи в Республике Беларусь в 2010. Министерство образования Республики Беларусь. Минск, 2010. URL: http://www.rogachevoo.gov.by (дата обращения: 23.12.2012)

- По данным Gemius, за год в Беларуси пользователей интернета стало на 17 % больше//Белорусские новости. Минск, 2012. URL: http://naviny.by/rubrics/computer/2012/05/29/ic_news_128_394006/(дата обращения: 24.12.2012)

- Сапелкин Е.П. Развитие инновационного потенциала молодежи в условиях системной модернизации экономики и общества//Социология. 2011. № 1. С. 74-82

- Чупров В.И. Молодежь в общественном воспроизводстве//Социологические исследования. 1998. № 3. С. 93-106

- Яковук Т.И. Возможности самореализации белорусской молодежи в духовной жизни//Социально-гуманитарные знания. 2006. № 6. С. 161-174

- McClelland D. Human Motivation. N.Y., 1988. 676 p