Инновационная инфраструктура: функции, уровни и формы

Автор: Зеленская Татьяна Васильевна, Соколова Елизавета Леонидовна

Журнал: Сибирский аэрокосмический журнал @vestnik-sibsau

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 2 (42), 2012 года.

Бесплатный доступ

Показано значение инновационной инфраструктуры в инновационной системе как составляющей, обеспечивающей интеграцию всех элементов для завершения инновационных процессов.

Инновационная инфраструктура, национальная инновационная система

Короткий адрес: https://sciup.org/148176798

IDR: 148176798 | УДК: 338.49

Текст научной статьи Инновационная инфраструктура: функции, уровни и формы

Усиление тенденций глобализации делает необходимым инновационное развитие России для встраивания в систему мировых экономических связей в статусе равноправного конкурентоспособного партнера. Сложившееся состояние национальной научно-технической и инновационной сфер и международные тенденции требуют изучения концепции национальной инновационной системы (НИС) и построения реально функционирующей НИС России и регионов.

Концепция формирования НИС появилась в 80-е гг. ХХ в. Одним из лидеров ее разработки был Б. Лун-двал, обративший внимание на особую роль институциональной структуры страны в технологическом взаимодействии фирм. К. Фримен в своих работах представлял НИС как сеть институциональных структур в государственном и частном секторах экономики, взаимодействие которых инициирует, создает, модифицирует и способствует дифференциации новых технологий. Р. Нельсон подчеркивал невозможность жесткого централизованного управления и планирования технического прогресса [1].

Концепция национальной (государственной) инновационной системы получила широкое развитие в большинстве стран – членах ЕС, США, Японии и призвана обеспечить максимум инновационных преимуществ за счет национальных усилий в поддержке исследований и создание дружелюбной окружающей среды для начала и развития инновационного бизнеса [1; 2].

НИС активно исследуется отечественными специалистами. Но в работах современных исследователей нет единства в выделении составляющих НИС. Так, например, в работах Н. И. Ивановой выделяются две составляющие: научно-производственная подсис- тема, включающая мелкие и крупные компании, университеты и государственные лаборатории, технопарки и инкубаторы, и подсистема, обеспечивающая инновационные процессы (институты правового, финансового, социального характера, имеющие прочные национальные корни, традиции, политические и культурные особенности) [3]. В. В. Иванов разделяет научные и производственные части, выделяет в обеспечивающем звене образовательный и инфраструктурный элементы [2].

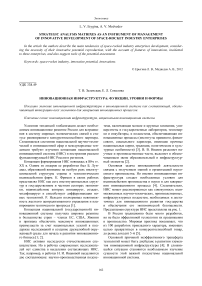

Основная задача инновационной деятельности связана с получением знаний и организацией наукоемкого производства. Но именно инновационная инфраструктура создает необходимые условия для взаимодействия производства и науки и для завершения инновационного процесса [4]. Следовательно, НИС может рассматриваться как совокупность взаимосвязанных научно-технических, производственных, инфраструктурных подсистем, необходимых и достаточных для инновационного развития государства и обеспечения его экономической безопасности. Предлагаемая структура НИС представлена на рис. 1.

В России традиционно было много разработок, но не было эффективной технологии их продвижения в производство. Мировая практика показывает, что из 100 разработок прикладного характера, имеющих целью превратиться в конкурентоспособный товар, до рынка доходят 5–6 [5].

Основной причиной неэффективного трансферта технологий может быть дисбаланс в развитии элементов инновационной инфраструктуры [4]. В сложившейся ситуации становится необходимым изучение сущности этой важной подсистемы национальной инновационной системы.

Цели функционирования НИС

Внешняя Обеспечение внешнеэкономической безопасности

Внутренняя

Повышение качества жизни населения

Подсистемы

|

Получение знаний |

Инновационная инфраструктура |

Производство наукоемкой продукции |

|||||

|

3 и 2 |

– промышленные – вузовские – государственные лаборатории |

н о I g s 5 2 § § s Ш e |

– мониторинга – финансово-экономическая – проектно-технологической и производственной поддержки – экспертизы и сертификации – инструментальная – информационная – кадрового обеспечения – социальная – координации и регулирования |

3 и 2 |

– малые и средние предприятия – крупные промышленные предприятия военной и гражданской направленности |

Базис построения НИС

Национальные традиции, политические и культурные особенности

Результаты НИС

Получение средств на развитие науки и образования

Завоевание позиций на внутреннем и зарубежном рынках

1 ________________

Повышение конкурентоспособности национального продукта

Рис. 1. Структура национальной инновационной системы

В экономической науке отмечается, что создание инфраструктуры само по себе не приносит прибыли, но ускоряет экономическое развитие, улучшает социальную обстановку [6]. Сегодня осознается необходимость первоочередного развития инфраструктуры на основе специальных нерыночных механизмов с участием в этом процессе заинтересованных отраслей, а также органов власти (местных, региональных, федеральных) и международных организаций [7].

В современном понимании инфраструктура – это совокупность материально-технических систем (объектов) и сетей взаимодействия между ними, обеспечивающих выполнение основных функций в различных сферах и отраслях деятельности. Анализ определений инновационной инфраструктуры, имеющихся в современной экономической литературе, позволяет обозначить три подхода: с позиции выделения элементов инновационной инфраструктуры [8], с коммуникационно-интеграционных позиций [5] и с точки зрения системного подхода. Системный подход представляется наиболее полным и рассматривает инновационную инфраструктуру как совокупность взаимо- связанных, взаимодополняющих систем и соответствующих им организационных и управляющих подсистем, необходимых и достаточных для эффективного осуществления инновационной деятельности и реализации нововведений [9]. Рассматривая содержание данного понятия, можно выделить его количественную сторону – число объектов инновационной инфраструктуры и качественную – комплексный характер формирования объектов для обеспечения всех стадий инновационного процесса.

Основываясь на подходе М. П. Комарова к выделению функций инфраструктуры, а именно интеграционной (интеграция между отраслями, регионами, государствами в силу межотраслевого, межрегионального характера инфраструктуры) и обеспечивающей (направлена не на создание материальных благ, а на обеспечение основных функций), и исследованиях особенностей инновационной инфраструктуры, можно определить следующие функции инновационной инфраструктуры в НИС:

– интеграционная – интеграция между наукой и промышленностью, различными инфраструктурными элементами, федеральными, региональными органами власти и рынком наукоемких технологий;

– внедренческая – функциональное обеспечение завершения инновационного процесса, заканчивающегося внедрением (передачей на рынок) научнотехнических разработок.

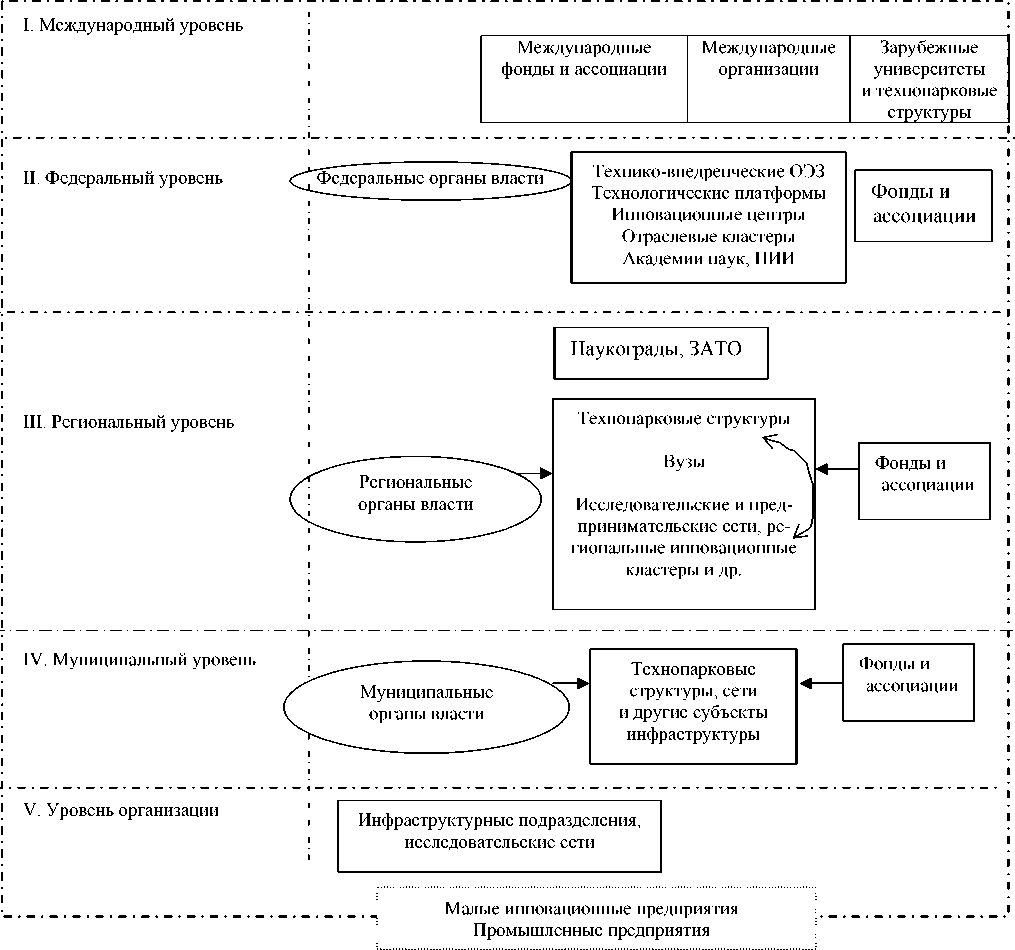

Инновационная инфраструктура должна обладать таким важным свойством, как целостность, которая заключается в состоянии интеграции всех необходимых элементов для осуществления завершенного инновационного процесса [10]. Состав элементов должен соответствовать конкретному инновационному процессу и поддерживать все реализуемые стадии. Так как целостность инновационной инфраструктуры в современных условиях сложно обеспечить в рамках одной организации, необходимо использовать эле- менты инновационной инфраструктуры, находящиеся на разных уровнях этого сложного образования: международном, национальном, региональном, муниципальном и уровне организации (рис. 2).

Объекты инновационной инфраструктуры на разных уровнях могут быть созданы в различных формах. Наибольший интерес представляет формирование технопарковых структур, служащих территориальной формой комплексной поддержки малых инновационных предприятий. Особой формой являются наукограды, приобретающие свой статус на федеральном уровне и функционирующие на территории региона. Практическое значение для выполнения функции инфраструктуры на региональном и федеральном уровнях имеет формирование инновационных центров, кластеров и технологических платформ.

Рис. 2. Уровни инновационной инфраструктуры

Также большое развитие в регионах и городах получили такие технопарковые структуры, как инкубаторы (предпринимательские, технологические, виртуальные) и технологические парки (научный, промышленный, экологический, конверсионный, инновационный, бизнес-парк и др.).

На уровне предприятия формируются центры технологического трансфера, обучения, инновационного маркетинга, консалтинга, управления проектами, опытные заводы и др.

Состав инфраструктуры организации определяется спецификой реализуемого инновационного процесса и не может быть выделен однозначно. Инфраструктура данного уровня динамична, постоянно развивается, изменяет границы распространения и функциональные элементы. Успешность осуществляемой инновационной деятельности организации определяется развитием горизонтальных и вертикальных связей с другими элементами инновационной инфраструктуры.

Большое значение для усиления интеграционной функции инфраструктуры сегодня имеет формирование и развитие инновационных сетей, связывающих между собой различных участников инновационного процесса [11; 12].

Для преодоления разрывов в инновационной инфраструктуре и обеспечения завершенности инновационного процесса создания улучшающих инноваций и формирования платформы для появления и поступательного развития базисных инноваций, необходимо не только создавать новые объекты инновационной инфраструктуры (в первую очередь многоцелевые структуры, например, технопарки), но и использовать инструменты интеграции для привлечения уже существующих объектов инновационной инфраструктуры разных уровней.