Инновационная методика оценки качества работы врачей стоматологической клиники

Автор: Филимонова О.И., Тюкова A.A.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Проблемы здравоохранения

Статья в выпуске: 7 (224), 2011 года.

Бесплатный доступ

Современные условия оказания стоматологической помощи требуют новаторских подходов к организации системы контроля качества. Центральным звеном обеспечения контроля качества медицинской помощи в целом являются критерии, позволяющие определить отклонения на основных этапах процесса диагностики и лечения, что не находит отражения в оценке качества ортодонтической помощи в частности. Разработанный индекс объективизирует каждый клинический случай с аномалиями зубочелюстной системы, для возможности определения степени сложности аномалии, прогнозов по срокам и эффективности планируемого ортодонтического лечения, а также позволяет осуществлять контроль качества работы врача-ортодонта на разных этапах диагностики и лечения.

Ортодонтия, патология прикуса, оценка эффективности лечения

Короткий адрес: https://sciup.org/147152920

IDR: 147152920 | УДК: 616.314.2

Текст научной статьи Инновационная методика оценки качества работы врачей стоматологической клиники

Современные условия организации стоматологической помощи населению требуют инновационных подходов к вопросам качества работы стоматологов. В последние годы разработаны основы оценки качества, экспертизы, стандарты качества (В.В. Власов, О.П. Щепин, В.К. Овчаров). Вместе с тем продолжают оставаться актуальными вопросы управления качеством стоматологической и ортодонтической, в частности, медицинской помощи населению в лечебно-профилактических учреждениях различных форм собственности. Управление качеством услуги в современной ортодонтии имеет ряд особенностей, не позволяющих переносить опыт, накопленный в других отраслях медицины. Экспертиза законченных случаев оказания стоматологической помощи, которая является основным содержанием модели контроля качества, осуществляется на основании приказа М3 РФ и ФФ ОМС от 24.10.96 г. № 363/77 «О совершенствовании контроля качества медицинской помощи населению Российской Федерации» и приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2003 г. №620 «Об утверждении протоколов ведения детей, страдающих стоматологическими заболеваниями» [2—М |.

Центральным звеном обеспечения контроля качества медицинской помощи являются критерии, позволяющие определить отклонения на основных этапах процесса диагностики и лечения, что не находит отражения в оценке качества ортодонтической помощи с учетом выбранных специалистом методов лечения. В клинической практике достижение успешных результатов лечения эффективным способом в большой мере зависит от понимания пациентом технологии лечения и сро ков ожидания результата. Отсутствие сотрудничества пациента с врачом увеличивает общую продолжительность лечебного процесса, создает психологическое напряжение и, в конечном счете, препятствует получению хорошего результата.

Особенностью современной ортодонтии является ориентир на четкое определение нормы, а это не всегда простой вопрос в медицине [6]. Основные постулаты нормы дал еще Э. Энгль и его последователи. Профессор Л. Эндрюс предложил 6 ключей окклюзии и 6 принципов гармонии челюстно-лицевой области, к достижению которых необходимо стремиться в результате проводимого лечения.

Другой особенностью ортодонтии является то, что наряду с многообразием вариантов аномалий развития зубочелюстной системы существует и многообразие подходов к их устранению [6]. Как следствие возникает вопрос оценки качества и результатов работы врача-ортодонта.

Следствием проведения ортодонтической диагностики является составление перечня всех ортодонтических проблем пациента. Как правило, диагностический лист перегружен большим объемом информации о пациенте: функциональные проблемы и разновидность патологии прикуса, скелетные характеристики на основе анализа боковой телерентгенограммы, характеристики отдельных зубов; клиническое обследование. В результате проводимой диагностики получается развернутый дентальный и скелетальный диагноз для каждого пациента. Для удобства оценки степени сложности и клинической выраженности челюстно-лицевой аномалии нами предложено внесение характеристики диагноза пациента в диагностическую таблицу, где каждому присутствующему параметру аномалии присваивали определенный балл, в зависимости от степени тяжести. При суммировании баллов формируется индивидуальный индекс, позволяющий оценить степень сложности патологии у каждого ребенка.

Разработанный нами индекс мы предложили назвать как иллюстрирующий индекс аномалии зубочелюстной системы (ИИА). Результаты динамического наблюдения за пациентами позволили сделать вывод, что предложенный индекс (ИИА) позволяет оценить степень тяжести аномалии зубочелюстной системы у каждого пациента индивидуально, с учетом возрастных особенностей, рассчитать ориентировочные сроки лечения каждой патологии в разных возрастных группах, оценить эффективность проведенного лечения.

На этапе первичного обследования и диагностики пациента введено обязательное заполнение специально разработанного вкладыша в амбулаторную карту стоматологического больного «Оценка иллюстрирующего индекса аномалии зубочелюстной системы у детей и подростков» с таблицей диагностических параметров (лицевые характеристики; клиническое обследование ВНЧС; оценка нарушений функций зубочелюстной системы; параметры, оценивающиеся по осмотру полости рта, анализу КДМ и дентальных фотографий; параметры, оценивающиеся по расчету боковой телерентгенограммы). Каждый из этих критериев имеет балльную оценку, при наличии данного критерия у пациента - балл необходимо обвести, или подчеркнуть. В результате суммирования отмеченных баллов получается иллюстрирующий индекс аномалий ЗЧА до лечения. Шкала баллов разработана с учетом степени важности параметра и сложности его коррекции. Далее заполняется аналитическая часть карты, индекс вписывается в подходящую по градации графу. В результате оценивается степень сложности аномалии, предполагаемая степень эффективности планируемого лечения, примерные сроки.

После определения степени сложности аномалии, в соответствии с показателем ИИА до лечения, оценивается степень эффективности планируемого лечения и сроки. К сожалению, обсуждение с пациентом развернутого ортодонтического диагноза не обеспечивает должного уровня понимания степени сложности ЗЧА и возможностей ее лечения, в связи с обилием специальной терминологии в диагнозе. Предложенные балльные критерии упрощают понимание диагноза и степени выраженности ЗЧА, сложности коррекции, а также, дают возможность сориентировать пациента по срокам и эффективности планируемого лечения. Отсутствие возможности достижения стопроцентного результата коррекции любой ЗЧА в любом возрасте связано с лимитированными возможностями влияния на рост челюстных костей, в разном возрасте, при скелетных формах аномалий.

Ориентирование пациента на среднюю или низкую степень эффективности планируемого амбулаторного ортодонтического лечения, при скелетных формах аномалии ЗЧС, является основанием для ориентирования пациента и родителей на проведение комплексного ортодонто-хирургического лечения.

В разработанной карте есть раздел, для заполнения экспертом, который проводит экспертизу качества ортодонтического лечения, где оцениваются те же параметры, что и до лечения. В случае устранения патологии, критерий не подчеркивается. В результате суммирования баллов после лечения, получался иллюстрирующий индекс аномалии зубочелюстной системы после лечения. ИИА это проблемно-ориентированный показатель, который должен значительно снизится или достигнуть значения «ноль» в результате проведенного ортодонтического лечения. Экспертизу качества предложено проводить выборочно ежемесячно, по конечному результату лечения. Проведение экспертизы возложено на старшего врача и заведующего детским отделением. Для проведения экспертизы по оконченному результату врач-ортодонт должен предоставить амбулаторную карту стоматологического больного, диагностические модели до и после лечения, рентгенологические снимки (ОПТГ, боковая ТРГ) до и после лечения, лицевые и дентальные фотографии до и после лечения на электронном носителе. В результате анализа результата лечения эксперт рассчитывает ИИА после лечения и эффективность работы врача-ортодонта.

Оценка эффективности проведенного ортодонтического лечения данному пациенту, осуществляется по следующей формуле:

э % = 100

ИИАд где Э - эффективность проведенного ортодонтического лечения в процентах; ИИАп - иллюстрирующий индекс аномалии зубочелюстной системы после лечения; ИИАд - иллюстрирующий индекс аномалии зубочелюстной системы до лечения.

Таким образом полученная эффективность оценивается в значениях 95-100 %, как очень высокая; 80-94 % высокая; 65-79 % средняя; менее 65 % низкая и очень низкая - менее 50 %. Теперь можно сравнить полученную эффективность лечения в результате, с прогнозами в результате определения степени тяжести аномалии до лечения, и оценить реальную работу врача-ортодонта [5].

На основе разработанной системы контроля качества регулярно проводится оценка эффективности ортодонтического лечения в условиях ортодонтического кабинета стоматологической поликлиники города Челябинска.

В период с 2007 по 2009 годы работы по предложенной системе было проанализированно 155 оконченных ортодонтических клинических случаев. Получены следующие показатели степе-

Филимонова О.И., Тюкова А.А.

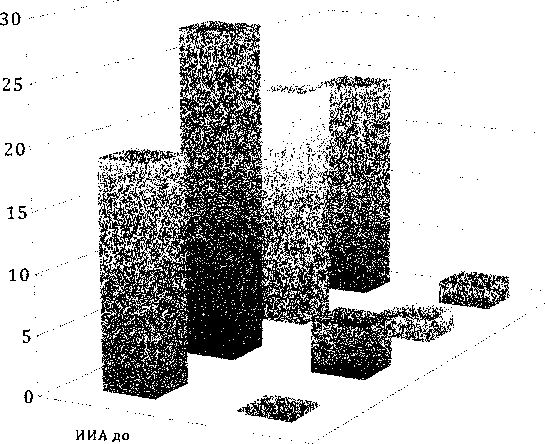

Значения иллюстрирующего индекса до и после проведенного нами лечения

8sаномалии положения отдельных зубов

И аномалии окклюзии в сагиттальной плоскости

ней тяжести аномалий: 42,7 % пациентов ИИА <15 баллов (легкая степень тяжести); 31,8 % ИИА до 26 баллов (средняя степень тяжести); 16,4 % -ИИА от 27 до 35 баллов (тяжелая степень аномалии) и 9,1 % ИИА более 35 баллов (очень тяжелая). По итогам оценки результатов проведенного ортодонтического лечения на основании разработанной системы контроля качества - эффективность ортодонтического лечения составила в среднем 82 % с учетом характера патологии и возраста. Эффективность лечения при разных видах аномалий ЗЧС представлена на рисунке.

Тактика лечения пациентов в разные возрастные периоды с аномалиями окклюзии в сагиттальной, вертикальной и трансверзальной плоскости зависит от необходимости модулирования скелетного роста, этапов формирования окклюзии, устранения этиологических факторов [5].

Исследование причин возникновения различных осложнений, при оказании ортодонтической помощи, позволяет проанализировать объем проведенной диагностики, целесообразность тактики лечения, наметить пути своевременной профилактики и лечения возможных осложнений и избежать побочных явлений, определить пути улучшения качества ортодонтической помощи.

Таким образом, по итогам оценки результатов проведенного ортодонтического лечения, на основании разработанной системы контроля качества - эффективность ортодонтического лечения составила в среднем 82 % и определена как высокая, с учетом характера патологии и возраста.

Список литературы Инновационная методика оценки качества работы врачей стоматологической клиники

- Власов, В.В. Рационирование и стандарты помощи/В.В. Власов//Проблемы стандартизации в здравоохранении. -2001. -Ne 1. -С. 9-18.

- Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 года № 323 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития».

- Приказ Минздрава России и Федерального фонда ОМС от 19.01.98 года № 12/2 «Об организации работ по стандартизации в здравоохранении».

- Приказ № 26 МЗ Челябинской области от 30.01.2006. «О мерах по совершенствованию контроля качества медицинской помощи».

- Тюкова, A.A. Управление качеством ортодонтической помощи детям с различными формами зубочелюстных аномалий/A.A. Тюкова//Методические рекомендации ГОУ ВПО « Челябинская государственная медицинская академия Росздрава» и Минздрав Челябинской области. -Челябинск, 2010. -20 с.

- Щепин, О.П. Опыт развития первичной медицинской помощи в Российской Федерации и за рубежом/О.П. Щепин, В.К. Овчаров//Здравоохранение Рос. Федерации. -2001. -№ 5. -С. 3-5.