Инновационная политика государства: теоретические аспекты реализации

Автор: Бондаренко Н.Е.

Журнал: Вестник Алтайской академии экономики и права @vestnik-aael

Рубрика: Экономическая теория

Статья в выпуске: S1 (32), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены изменения представлений о роли государства в инновационном развитии экономики; выявлены направления, аргументирующие определяющую и инициирующую роль государственной инновационной политики в современных условиях. Рассмотрены прямые и косвенные методы реализации государственной инновационной политики. Особенно проявляется определяющая роль государства в кризисных ситуациях, в переходные периоды, когда развертывается процесс обновления и смены социальных систем.

Инновация, инновационное развитие, государственная инновационная политика, инновационное партнерство

Короткий адрес: https://sciup.org/142178923

IDR: 142178923

Текст научной статьи Инновационная политика государства: теоретические аспекты реализации

Представления о роли государства в инновационном развитии экономики постоянно меняются в соответствии с изменениями в подходах экономической теории к оценке экономической деятельности государства в целом. Долгое время считалось, что государство должно являться гарантом фундаментальных исследований, поскольку именно эти исследования не могут сами по себе приносить прибыль, а их результаты являются общественными благами и должны быть доступны всем членам общества [1; 2].

Так, в 1962 г. К. Эрроу применил к научным исследованиям термин общественное достояние [3], обратив особое внимание на фундаментальные исследования: именно там частный доход, несомненно, намного ниже (присвоение частных результатов фундаментальных знаний очень ограничено, и их прямое экономическое применение незначительно), в то время как общественный доход выше, так как фундаментальные знания распространяются в областях, далеких от проводимых исследований.

К этому традиционному аргументу в пользу государственного вмешательства в сферу исследований и инноваций К. Эрроу добавляет еще и риск, обосновав это тем, что изобретательская деятельность слишком часто рискованна, чтобы частные инвесторы вкладывали в нее средства.

Однако в последнем десятилетии прошлого века в разных программах государственной политики была продекларирована ответственность государства и за развитие технологий, в частности технологий двойного назначения, а также за выявление и поддержку приоритетных технологий, которые определяют конкурентные позиции страны в мире.

Государство регулирует инновационное развитие экономики путем реализации государственной инновационной политики, под которой понимается комплекс целей, а также методов воздействия государственных структур на экономику и общество в целом, связанных с инициированием и повышением экономической и социальной эффективности инновационных процессов. Она призва- на обеспечить увеличение ВВП страны за счет освоения производства принципиально новых видов продукции и технологий на базе развития научно-технического потенциала, создания системы коммерческих форм взаимодействия науки и производства.

Инновационная политика государства должна складываться из поиска оптимальных путей развития общества; выявления перспективных отраслей и производств, их финансовой поддержки; экономического регулирования инновационных процессов; организационного, правового и иного обеспечения скорейшего внедрения в сферу производства и услуг достижений науки и техники. Если в 1980-х гг. государство вмешивалось в инновационный процесс по трем направлениям – создание рынков знаний и инноваций на основе института интеллектуальной собственности; стимулирование частной инициативы с помощью предоставления субсидий на НИОКР; производство знаний в государственных научных организациях с разрешением их свободного использования, то в 1990-е гг. особое значение приобрели другие функции – организация системы распространения знаний, стимулирование новых форм сотрудничества между государственным, университетским и предпринимательским секторами научной и инновационной деятельности.

В экономическом плане инновационная политика – это средство реализации функции науки, а в политическом – средство достижения стратегических национальных целей [4].

Реализация государственной инновационной политики включает совокупность прямых и косвенных методов. К числу прямых методов относятся [5]:

-

- финансирование за счет государственного бюджета НИОКР и инновационных проектов (преимущественно фундаментальные и прикладные исследования общегосударственного, межотраслевого и социального значения);

-

- разработка прогнозов развития науки и техники на долгосрочную перспективу, оценка сред-

- несрочных тенденций развития инновационных процессов;

-

- формирование государственной инновационной инфраструктуры (центры распространения нововведений, консультационные центры, биржи инноваций, информационные сети, обеспечивающие доступ к специализированным центрам научно-технической информации, и т.д.);

-

- защита прав на промышленную собственность, а также обеспечение прав на передачу результатов научно-технической деятельности;

-

- ограничение действия антимонопольных мер на доконкурентных стадиях инновационного цикла, а также в отношении важнейших инновационных проектов;

-

- подготовка кадров в сфере инновационного менеджмента для частнопредпринимательского сектора экономики;

-

- оказание содействия внедрению результатов НИОКР в производство путем передачи, созданной в рамках государственного сектора на государственные средства, научно-технической продукции частному сектору с целью ее коммерциализации.

Преобладающее значение в системе прямого экономического воздействия государства на инновационные процессы занимают инструменты, имеющие конечной целью стимулирование кооперации промышленных корпораций в области научных исследований, а также взаимодействие инновационных университетов с субъектами реального сектора, прежде всего промышленностью. В качестве инструментов прямого стимулирования инноваций, например, в Канаде, используются государственные гарантии при получении кредитов в коммерческих банках или прямое государственное финансирование инновационного процесса. В Японии – это бюджетное субсидирование и льготное кредитование государственных отраслевых научно-исследовательских институтов, госкорпораций, центров, осуществляюших создание и освоение инноваций совместно с частными фирмами на принципах частно-государственного партнерства. В Германии также осуществляется прямое финансирование долгосрочных исследований по выделенным в качестве приоритетных научным направлениям, характеризуемым высокой степенью неопределенности прогнозируемого результата.

Среди косвенных методов государственной поддержки инновационной деятельности выделяют: налоговые льготы, политику ускоренной амортизации, льготное кредитование, государственную поддержку финансового лизинга, меры стимулирования франчайзинга и др.

Государственная политика, направленная на стимулирование инновационной деятельности, включает еще и такую составляющую, как формирование благоприятного инновационного климата в экономике и инфраструктуры обеспечения исследований и разработок, включая национальные службы научно-технической информации, патентования и лицензирования, стандартизации, сертификации, статистики, аналитические центры для изучения зарубежного опыта, подготовки прогнозов научно-технического развития страны.

Государственное регулирование инновационной деятельности вызвано недостаточностью и ограниченностью воздействия рыночных механизмов на появление и распространение инноваций, что связано с неспособностью частных экономических агентов аккумулировать достаточные средства для реализации масштабных инноваций и сопряженностью инновационной деятельности с различными видами рисков. Исходя из этого, можно аргументировать определяющую и инициирующую роль государственной инновационной политики, которая обосновывается теми направлениями, которые в состоянии взять на себя только государство.

Во-первых, государство отвечает за состояние и судьбу страны, уровень конкурентоспособности ее экономики, ее место в глобальном экономическом и технологическом пространстве, национальную безопасность. Обязанность государства – объемное и долгосрочное видение развития, инновационное прогнозирование и выбор стратегических приоритетов. Разработка долгосрочных научно-технических и инновационных прогнозов (на 20–30 лет, с учетом смены поколений техники и технологических укладов) – дело ученых и специалистов, однако государство призвано финансировать разработку прогнозов и на их основе с привлечением ученых выбрать узкий круг стратегических инновационно-технологических приоритетов, исходя из технологических потребностей экономики и имеющегося задела для освоения новых поколений техники (технологий). Поддержку получают исследования и разработки повышенной значимости для страны в целом, имеющие целью поднять до мирового уровень науки и техники в избранных областях. Преимущество отдается НИОКР долгосрочного характера, сопряженным со значительным риском, требующим серьезных затрат. Сюда относятся, в частности, межотраслевые разработки в области критических технологий, т.е. технологий, разработка и использование которых обеспечивает определяющий вклад в достижение конкретных целей в сфере национальной и оборонной безопасности, экономического и социального развития страны и ее регионов, эффективного функционирования отдельных отраслей промышленного производства.

Во-вторых , государство формирует инновационный климат в стране, общие правовые рамки и нормы осуществления инновационной деятельности предпринимателя с учетом специфических условий и высокого риска, которые обеспечивают наилучшие условия для освоения и распространения инноваций в государственном и частном секторах экономики.

В-третьих , государство определяет стратегию и пути осуществления инноваций в нерыночном секторе экономики. Речь идет об инновационном обновлении фундаментальной науки, государственного управления, обороны, правопорядка, экологического мониторинга, крупных экологических проектах и т.п. Предприниматели не могут в полном объеме взять на себя обновление этого сектора. Между тем инновации в этой сфере играют важнейшую роль в воспроизводстве человеческого капитала, в обеспечении функционирования страны и ее безопасности.

В-четвертых , государство не может оказаться в стороне от освоения и распространения базисных инноваций в рыночном секторе экономики. Речь не идет о возврате к централизованноплановой инновационной системе, когда государство брало целиком на себя планирование и финансирование базисных, а во многом и улучшающих инноваций во всех сферах. Это оправдывало себя в чрезвычайных ситуациях, мобилизационной экономике, военно-промышленном комплексе, но ослабляло инициативу и ответственность предпринимателей, поскольку практически исключало механизм конкурентной борьбы. Однако невозможно возложить на предпринимателей в рыночной экономике всю полноту ответственности за освоение и распространение базисных инноваций, определяющих конкурентоспособность, эффективность и безопасность всей национальной экономики и страны в целом. Базисные инновации требуют крупных долгосрочных инвестиций с немалым сроком окупаемости, на что обычно не способны предприниматели. Государство призвано брать на себя начальные вложения в освоение новых технологий в партнерстве с предприятиями, постепенно увеличивая их долю и передавая в их ведение поток улучшающих инноваций.

В-пятых, непосредственный предмет заботы государства – подготовка кадрового потенциала для инновационной деятельности. Речь идет как об инновационной направленности среднего и высшего образования, системы переподготовки и повышения квалификации кадров, дистанционного обучения, так и о специализированном обучении для конкретных инновационных программ и проектов, обучении малого инновационного бизнеса.

В-шестых , государство оказывает содействие развитию инновационной инфраструктуры и малого инновационного бизнеса. Эти два направления деятельности неразрывно связаны. Как показывает опыт, малые предприятия являются разведчиками, осваивающими новые поля инновационной деятельности; вслед за ними идет капитал, осуществляющий стратегический инновационный прорыв. Инновационная инфраструктура, в свою очередь, призвана содействовать взаимосвязи научно-технических достижений и производства.

В-седьмых , важным направлением государственной инновационной политики является регламентация и защита интеллектуальной собственности, ее использования как в стране, так и за рубежом. Осуществляя экспертизу и оценку заявок на изобретения, государственный патентный орган должен выделять наиболее перспективные и эффективные из них, оказывать помощь их патентованию в России и за рубежом, содействовать их использованию предприятиями всех форм собственности для создания принципиально новой продукции или технологии, определять порядок распределения полученных от реализации изобретения доходов между всеми партнерами – изобретателями, предприятиями и государством [6].

Особенно проявляется определяющая роль государства в кризисных ситуациях, в переходные периоды, когда развертывается процесс обновления и смены социальных систем. В этот период реализуется обоснованный П. Сорокиным социальный закон флуктуации (колебаний) тоталитаризма и свободы: в кризисных ситуациях «масштабы и суровость правительственной регламентации неизменно увеличиваются, и экономика общества, политический режим, образ жизни и идеологии испытывают тоталитарную трансформацию; и чем сильнее кризис, тем значительнее эта трансформация. Напротив, каждый раз, когда сильный кризис в обществе уменьшается, масштабы и суровость правительственной регламентации уменьшаются, и экономические, политические, идеологические и культурные системы реконвертируются к мирным детоталитар- ным, менее регламентируемым и более свободным образам жизни...» [7].

Масштабность инновационной деятельности государства, его роль и ответственность в отборе и поддержке наиболее эффективных базисных инноваций в различных сферах общества в кризисных переходных ситуациях значительно возрастают. В ходе предыдущего структурного кризиса мировой экономики в середине 70-х – начале 80-х гг. ХХ в. в результате анализа его причин была установлена связь периодически происходящих великих депрессий и длинных волн экономической конъюнктуры, открытых Н.Д. Кондратьевым, с глубокими сдвигами в технологической структуре экономики. Тогда Г. Меншем в книге «Технологический пат» была выведена формула антикризисной политики: нововведения преодолевают депрессию. Эта фраза была подтверждена анализом статистики инновационной активности за последние 150 лет. Г. Меншем, а затем и другими исследователями было убедительно показано, что выход из депрессий, обусловленных структурными кризисами мировой экономики, всегда сопровождается резким повышением инновационной активности, стимулировать которую должно именно государство.

Когда кризис позади, наступает время преобладания улучшающих инноваций. Лидерство в их отборе принадлежит предпринимателям-инноваторам. Истинность этой закономерности инновационной динамики можно подтвердить двумя историческими примерами. В период глубочайшего кризиса 1929–1933 гг. в США новый курс Ф. Рузвельта состоял в значительном усилении государственного регулирования базисных инноваций в экономике и других сферах, что позволило вывести страну из кризиса и обеспечить ей условия для мирового лидерства. Пример противоположного характера: в период масштабного кризиса в СССР, а затем в России, поразившего все стороны жизни общества, был провозглашен курс на разгосударствление общества, уход государства из экономики, фактически проводилась антиинновационная политика, государство поддерживало ряд антиинноваций. Следствием стал распад СССР и глубочайший кризис 1990-х гг. в России, отбросивший страну на десятилетия назад и углубивший потери и бедствия населения страны [8].

Центральной категорией, отражающей состояние научно-технической сферы, является понятие научно-технический потенциал – способность страны к производству новых знаний и технических решений. Ведущее место в регулировании научно-технического потенциала занимает поддержка его кадровой составляющей. Государство призвано гарантировать талантливым ученым и инженерам жизненный уровень, достаточный для плодотворной деятельности, а также востребованность после прохождения пика творческих способностей. Государство осуществляет контроль за качеством научных кадров, организует их аттестацию и способствует постоянному росту их квалификации. На государственные структуры в значительной степени ложится обеспечение преемственности в науке, достигающееся развитием систем подготовки научных кадров и стимулированием притока талантливой молодежи в сферу НИОКР.

Одной из целей государственной инновационной политики должна быть рационализация структуры научно-технического потенциала страны по направлениям и видам исследований. В частности, как показывает практика, в ведущих государствах доля затрат на фундаментальные исследования не опускается ниже 10%. В настоящее время весьма актуальной становится поддержка междисциплинарных исследований, результаты которых во многом определяют облик постиндустриального общества. Процессы формирования научно-технического потенциала носят кумулятивный характер, им присущ длительный лаг между вложениями и получением результатов. Восстановление утраченного «интеллектуального капитала» может потребовать нескольких десятилетий и значительно больших, по сравнению со своевременной поддержкой, затрат.

Необходимо добавить, что идею инновационного партнерства нельзя сводить только к взаимоотношениям между предпринимателем и государством, которым принадлежит решающая роль в осуществлении инновационного прорыва. Есть еще два участника этого партнерства: это наука, которая является первоисточником инноваций и активным агентом их осуществления, и гражданское общество, в интересах которого государство и предприниматели разрабатывают и выполняют инновационную стратегию, реализующие инновации программы и проекты, делят инновационные расходы и полученный результат.

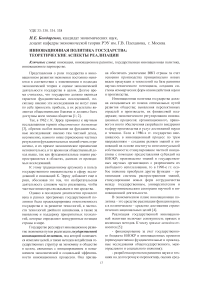

Таким образом, можно определить экономические, финансовые, организационные и нормативно-правовые условия, создаваемые государством для стимулирования инновационной деятельности (см. рис.).

Условия, создаваемые государством для стимулирования инновационной деятельности [9]

Каждая страна решает задачу инновационного развития, построения государственной инновационной политики и стимулирования инновационной деятельности с учетом конкретных производственных возможностей и имеющихся ресурсов (природных, финансовых, человеческих), политических и социальных условий, потребностей национальной экономики и ее особенностей, существующих производственных возможностей, накопленного инновационного потенциала и опыта. Поэтому важной задачей является выбор и использование максимально эффективных инструментов управления инновационными процессами и концентрация на них имеющихся в распоряжении общества ресурсов в конкретных экономических условиях.

Список литературы Инновационная политика государства: теоретические аспекты реализации

- Губарь, А.И. О концептуальных основах реформирования экономики и переходного общества/А.И. Губарь//Известия Алтайского государственного университета. -2000. -№2. -С. 7-11.

- Киселева, В.В. Государственное регулирование инновационной сферы/В.В. Киселева, М.Г. Колосницина. -М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2008. -С. 42.

- Arrow, K.J. Economic Welfare and the Allocation Resources for Invention/K.J. Arrow. -Princenton: Princenton University Press, 1962.

- Петрунин, В.В. Об инновационной и другой предпринимательской деятельности в свободных экономических зонах и технопарках России/В.В. Петрунин//Все о налогах. -2007. -№8. -С. 38.

- Герчикова, И.Н. Регулирование предпринимательской деятельности: государственное и межфирменное/И.Н. Герчикова. -М.: Консалт-банкир, 2002. -С. 617.

- Кузык, Б.Н. Россия -2050: стратегия инновационного прорыва/Б.Н. Кузык, Ю.В. Яковец. -М.: Экономика, 2005. -С. 422-427.

- Сорокин, П.А. Главные тенденции нашего времени/П.А. Сорокин. -М.: Наука, 1997. -С. 124.

- Яковец, Ю.В. Эпохальные инновации ХХI в./Ю.В. Яковец. -М.: Экономика, 2004. -С. 64.

- Бондаренко, Н.Е. Государственная политика в условиях формирования инновационной экономики: монография/Н.Е. Бондаренко. -М.: Ваш полиграфический партнер, 2011. -С. 53.