Инновационная составляющая промышленной политики

Автор: Бадараева Р.В., Имидеева И.В.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Рубрика: Социально-экономические науки

Статья в выпуске: 4 (27), 2009 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается вопрос одного из основных направлений развития промышленной политики в настоящее время оживление инновационной составляющей, обеспечивающей здоровую конкуренцию, расширение кооперации и специализации производства в условиях возрастающей экономической самостоятельности регионов, усиливающейся конкуренции, переноса центра тяжести в решении социальных задач с федерального на региональный уровень.

Инвестиции, инновации, инновационная политика, промышленная политика, сырьевые и несырьевые отрасли промышленности

Короткий адрес: https://sciup.org/142142145

IDR: 142142145 | УДК: 331.5

Текст научной статьи Инновационная составляющая промышленной политики

Проблемы формирования и проведения промышленной политики в современных условиях не теряют своей актуальности и, к сожалению, развитие промышленного производства происходит не столь активно, как бы того хотелось, в связи с этим количество исследований в этой области только увеличивается.

Активная региональная промышленная политика решает задачи целенаправленной модернизации экономики и определения долговременной стратегии экономического развития регионов. Государство в рамках промышленной политики может и способно взять на себя инициативу по оживлению инновационной и инвестиционной активности, обеспечению здоровой конкуренции, расширению кооперации и специализации производства, стимулированию эффективности и внедрению новых технологий.

В условиях возрастающей экономической самостоятельности регионов, усиливающейся конкуренции, переноса центра тяжести в решении социальных задач с федерального уровня на региональный экономика регионов переживает период реорганизации, глубинных процессов трансформации. Эффективные средства регулирования этих процессов кроются в такой структуре экономики регионов, которая обеспечит наибольшую хозяйственную эффективность и решит конкретные социальные, экологические и другие задачи. Так, в реальном секторе экономики необходимо предусмотреть постепенное изменение ее структуры посредством диверсификации и повышения конкурентоспособности на основе опережающего развития обрабатывающих отраслей и производств по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью, развитие научно-технической и инновационной деятельности.

Диверсификация структуры экономики может быть достигнута за счет развития отраслей перерабатывающей промышленности на основе эффективного освоения и использования местных сырьевых ресурсов. Эффективное использование средств, привлеченных для освоения новых источников природных ресурсов, имеющих общероссийское и мировое значение, должно составить основу для развития вспомогательных, обслуживающих отраслей.

Стратегическим приоритетом в промышленном развитии регионов в настоящее время является инновационная деятельность, которая должна сопровождаться содействием феде- ральных и региональных уровней власти развитию производства наукоемкой продукции, стимулированию взаимосвязанности инвестиций с научно-исследовательскими разработками.

Инновационное развитие приобрело в нашей стране высокую значимость и степень необходимости. Наиважнейшим приоритетом, таким результатом реализации грамотной промышленной политики должно стать создание высокотехнологичного, интеллектуального ядра промышленности. Среди других важных проблем, которые лежат на повестке дня российской промышленной политики, кроме упомянутых двух основных проблем восстановления или реинституализации механизма воспроизводства и механизма управления, есть и ряд более частных проблем.

Множество проблем, сопровождающих формирование промышленной политики, таких как изношенность основных фондов, низкие качество продукции и производительность труда, неприемлемая фондоемкость, технологическая отсталость, мешают сбалансированному развитию промышленности. На протяжении последних 10-15 лет предприятия промышленности пытаются обновить основные фонды, что дается довольно тяжело из-за ряда причин. Эти проблемы ведут к низкой конкурентоспособности российской промышленной продукции, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В российском экспорте низка доля продукции обрабатывающих отраслей, слаб и не имеет стимулирующего характера спрос на внутреннем рынке, нет целенаправленных и эффективных механизмов импортозамещения. Структура российской промышленности утяжелена, недостаточна доля производства продукции конечного потребления, доминируют топливно-сырьевые сектора, добывающая промышленность. Отсутствуют государственно-правовые и экономические механизмы поддержки экспорта и решения региональных проблем, сопутствующих промышленному развитию территорий, препятствующих гармонизации структурных отраслевых пропорций.

Большую долю российского экспорта занимают добывающие отрасли, что ведет к закреплению режима невоспроизводимого по разведанным запасам основных месторождений полезных ископаемых недропользования.

Слабо развита инфраструктура, отсутствуют современные навыки сбыта и сервиса. Слабы менеджмент и финансовая дисциплина, неоптимальна структура промышленности по величине предприятий - крупных, крупнейших и малых, средних. Несбалансирована с промышленной экономикой тарифная политика естественных монополий. Российская промышленность все больше теряет инновационный характер, утрачивается научно-технический потенциал ее воспроизводства.

Преодоление современного экономического кризиса в России возможно только при качественном преобразовании производственного потенциала страны, основой которого является широкое внедрение и распространение научно-технических достижений.

В настоящее время более актуальным становится инновационное направление развития промышленности стран, которое, как предполагается, определяет конкурентоспособность экономик. В связи с этим исследования в области реализации промышленной политики ведутся более активно в направлении формирования инновационной политики, что связано со стремлением достижения максимально высоких темпов социально-экономического развития . Раскрытие сущности инновационной политики предполагает осознание необходимости формирования благоприятных условий для последующего оптимизированного развития промышленности с участием государственных органов управления. Процесс проведения инновационной политики должен предусматривать соответствующую поддержку государством не только конкретных хозяйствующих субъектов, но и формирование приоритетов реализации промышленного потенциала, приоритетов структурных преобразований, учитывать территориальные особенности экономического развития, определять субъекты, инициирующие формирование и развитие благоприятной институциональной среды. При разработке основных аспектов инновационной политики необходимо соблюдать системный подход, включающий в себя согласованность и взаимный учет требований, предъявляемых к другим видам государственной политики, таким как инвестиционная политика, социальная, финансовая и т.д., а также требований этих видов политики к формированию целей, принципов, форм и методов реализации самой промышленной политики.

Современная экономика все более приобретает черты инновационной экономики, связанной с разработкой, внедрением и использованием новшеств. Наблюдается процесс интеллектуализации экономики. Инновации выступают как материальная основа повышения эффективности производства, качества и конкурентоспособности продукции, снижения издержек, экономического роста.

С одной стороны, в России существуют объективные предпосылки формирования инновационной экономики: высокий (мировой) уровень фундаментальной науки; достаточный научно-технический потенциал (например, на предприятиях военно-промышленного комплекса); высокообразованные и квалифицированные кадры ученых, инженеров, рабочих, талантливость российских специалистов.

Во многих регионах России за годы плановой экономики был создан мощный инновационный потенциал, который обеспечивал мировой уровень развития по приоритетным направлениям техники и отраслям производства.

С другой стороны, экономика, в которой доминировали административные методы, оказалась неспособной к эффективному освоению научно-технических достижений. Так, в период с 1986 по 1990 год в России ежегодно регистрировалось в среднем 60-70 тыс. изобретений (что сопоставимо с показателями США и Японии), но внедрялось лишь 25-30 % из них, тогда как в развитых странах с рыночной экономикой внедрялось 60-80 % сделанных изобретений.

Быстрый выход России из кризиса вполне возможен через реализацию ее преимуществ. При этом необходимо воспользоваться тем, что рыночная экономика более восприимчива к инновациям, чем централизованная, что, однако, не означает автоматического разрешения проблемы. Для того, чтобы рыночные механизмы сыграли свою положительную роль в создании, тиражировании и использовании научно-технических достижений, они должны быть дополнены активной государственной политикой. Проблема создания экономического механизма, позволяющего генерировать, воспроизводить и использовать научно-технические инновации для повышения темпов экономического развития и качества жизни в нашей стране приобретает все большую актуальность. Решение задач, связанных с данной проблемой возможно лишь при условии формирования адекватного представления об основных характеристиках инновационных процессов, их движущих силах и закономерностях.

Страны и регионы, где недостаточно развиты инфраструктура и экономические механизмы поддержки инновационной деятельности, ощутимо отстают в темпах экономического развития от мировых лидеров. Выявлено, что развитые страны отводят значительное место инвестициям в научно-технические и опытно-конструкторские разработки, а также в современные высокотехнологичные внедрения. Для более активного развития страны необходимо, чтобы каждый регион был задействован в достижении цели получения высоких доходов, что предполагает повышение уровня жизни населения.

Республика Бурятия относится к числу регионов, которые за годы трансформации российского общества в основном сохранили свой базовый научный потенциал. Наибольший объем научных исследований выполняется академическим сектором (73,8 %), вузовской наукой (26 %), отраслевыми научно-исследовательскими, проектными организациями, заповедниками и опытными станциями (0,12 %).

Для нашей республики, как и для многих других территорий России, также остро стоит вопрос улучшения условий жизни, создания рабочих мест, повышения конкурентоспособности региона, что тесно связано с необходимостью выявления возможностей активизации инновационных процессов и, прежде всего, на уровне предприятий.

Уровень развития инновационной деятельности зависит от действия множества факторов как положительного, так и отрицательного характера. Появление новшества есть начальная и самая простейшая стадия инновационного процесса. Процесс внедрения новшества в производство предполагает дополнительное выполнение следующих видов работ: изготовление головных образцов, организация производства, реализация новой продукции.

На принятие решений об освоении инноваций в нашей республике наибольшее влияние оказывают рыночные факторы. Главным фактором, стимулирующим технологические изменения, стало обеспечение гибкости производства на изменение спроса на промышленную продукцию. Среди факторов, тормозящих освоение технологических инноваций предприятия, прежде всего выделили экономические факторы. Это - недостаток собственных денежных средств, высокая стоимость нововведений, длительные сроки окупаемости нововведений. Необходима финансовая поддержка предприятиям со стороны государства.

На втором месте производственные и другие факторы. Это низкий инновационный потенциал предприятия, проявляющийся в отсутствии средств для внедрения инноваций и, вследствие этого, применение более ранних инновационных решений. Кроме этого, в качестве факторов, препятствующих внедрению инноваций на предприятиях, указаны высокие ставки по кредитам коммерческих банков, недостаток кадров требуемой квалификации, а также существующие проблемы обеспечения производства комплектующими и сырьем. При этом следует отметить, что многие предприятия не обладают информацией об отечественных и иностранных технологиях.

Низкий технологический уровень отраслей экономики республики стал реальным фактором, сдерживающим развитие инновационной деятельности. Большинство предприятий республики озабочено внедрением новейших технологий и высокоэффективного оборудования для повышения качества продукции и ее конкурентоспособности на рынке сбыта. В сложившейся ситуации «догоняющего развития» возрастает необходимость в проведении политики, способствующей созданию условий для активизации инновационных процессов. Стратегической целью инновационной политики Республики Бурятия является создание системы, обеспечивающей эффективное взаимодействие государственных органов управления с предприятиями и организациями инновационной сферы, для превращения инновационного потенциала республики в реальный фактор экономического роста на основе внедрения новейших научных результатов в производство для технологического обновления производства, повышения конкурентоспособности продукции.

Стабильность экономического состояния территории в целом положительное явление, но с течением времени эта стабильность переходит в застойный процесс. Инновации нарушают существующее равновесие и создают новые условия для движения экономики к новому равновесию. Это естественный процесс, который позволяет развиваться обществу. Социально-экономические кризисы, возникающие вследствие природных катастроф, политических событий, принятия ошибочных управленческих решений на уровне регулирования макроэкономических процессов, являются действенным стимулятором для активной инновационной деятельности.

Инновации могут касаться не только технической сферы жизни общества, но и различных социальных аспектов. Например, введение инновационного типа управления, либо формирование инновационной стратегии внедрения продукта на рынок. Инновационное развитие - это развитие, основанное на широком использовании новой информации, нового знания, новых технологий и продуктов. Стратегическими целями инновационной деятельности в России являются повышение уровня конкурентоспособности, получение необходимой прибыли и удовлетворение платежеспособного спроса.

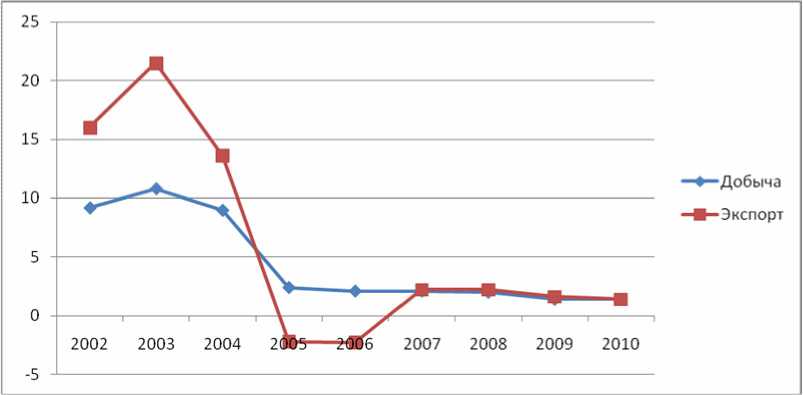

В свете предстоящего сокращения объемов экспорта минерально-сырьевых ресурсов остро стоит вопрос об инновационном развитии несырьевых отраслей промышленности. Промышленная политика РФ направлена на снижение темпов прироста объемов добычи и экспорта российской нефти (рис. 1).

Рис. 1. Темпы прироста объемов добычи и экспорта нефти в РФ в 2002-2010 гг., %

Социально-экономическое благополучие российских регионов во многом зависит от экспорта минерально-сырьевых ресурсов. Существование созданного стабилизационного фонда Правительством РФ в настоящее время определяет некоторую социальную защищенность населения страны. Тревоженность вызывает активизация инфляционных процессов в нашей стране, вызванных зависимостью от состояния мирового рынка нефти. Существует необходимость развития несырьевых отраслей. Сложность состоит в том, что предприятия ощущают острую нехватку оборотных средств, высокий уровень конкуренции на рынке сбыта, коррумпированность в высших эшелонах власти.

С нашей точки зрения, необходимо поддержать производителя, спрос и потребление путем повышения заработной платы, проведения более жесткой экспортно-импортной политики, стимулирования потребления продукции российского автопрома, что и наблюдается в настоящее время.

Благополучие страны зависит от ее экономической мощи на внешнем рынке. Политическую мощь благодаря умелому руководству мы достигли, а экономическая остается все еще в зависимости от добывающей промышленности. Что сделать для того, чтобы Россия перешла в разряд развитых стран? Вопрос весьма сложный и неоднозначный. Основной контекст решения данного вопроса находится в области конкуренции и конкурентоспособности российских товаропроизводителей.

Если обратить внимание на состояние легкой промышленности, как одной из отраслей, в которой довольно быстро окупаются инновационно-инвестиционные проекты, то мы можем наблюдать, как мировой рынок легкой промышленности все более и более становится зависимым от китайского товаропроизводителя. Завоевав его с помощью объемов производства и низкой стоимости товаров, КНР в настоящее время наращивает высокими темпами и качество продукции, при этом активно использует все инструменты завоевания рынка, в частности, широкий выпуск товаров - заменителей известных мировых брендов. Не за горами, когда Китай завоюет и подиумы мировой моды.

Насколько бы не был патриотичен бизнес в России, но все же отечественная рабочая сила не может конкурировать с дешевой иностранной силой, которая, вместе с тем, отличается и высокой работоспособностью. Большие затраты на производство продукции (при привлечении российских рабочих) наряду с невысоким ее качеством влекут за собой невозможность составить конкуренцию на внутреннем рынке и, как следствие, на внешнем рынке сбыта продукции.

Между тем легкая промышленность является одной из основных отраслей экономики, формирующих бюджет во многих странах мира. Так, доля легкой промышленности в общем объеме производства промышленной продукции в Германии, Франции, США составляет 6-

8%, Италии -12%. До 1990-х годов в России доля легкой промышленности в формировании бюджета составляла 25%. Это одна из сфер деятельности для образования и развития малого и среднего бизнеса. Швейные и обувные производства могут быть достаточно эффективны при общей численности занятых менее 100 человек и при небольших первоначальных инвестициях [2].

Вклад в промышленное производство России легкой промышленности в 2007 году составил 1,0% от всего объема ВВП, для сравнения: топливно-энергетический комплекс составил 30,9%, металлургия - 18,2%.

Наблюдавший в последние годы рост реальных доходов населения стимулировал спрос на товары легкой промышленности, но объем производства в отрасли снижается на протяжении последних трех лет в среднем на 3,9 %. По оценкам экспертов, амортизационные отчисления не превышают 2,5 млрд. руб., а сальдированная прибыль предприятий легкой промышленности в 2006 г. составила 3050,1 млн. руб. Объем собственных средств у предприятий недостаточен даже для поддержания процесса простого воспроизводства. В результате этого обновление технической базы происходит крайне медленно , основные фонды морально и физически устарели, что не позволяет производить современную, высококачественную продукцию, отвечающую высоким мировым стандартам [1].

Анализ структуры экспорта и импорта в легкой промышленности показывает, что в план мероприятий по стимулированию экспорта следует добавить создание конкурентоспособной высокотехнологичной продукции легкой промышленности, включающей элементы высоких технологий; сопровождение продукции сертификатами безопасности и качества международного образца; государственную, в том числе финансовую поддержку выхода на внешний рынок путем участия в различных международных выставках.

Создание конкурентоспособной продукции должно сопровождаться переходом промышленности на инновационный путь развития, включающего создание крупных, способных к саморазвитию научно-производственных комплексов ФПГ, холдингов; создание научнопроизводственных структур с организованной логистической цепочкой от создания инновационного продукта до его реализации; организация особых экономических зон, технопарков, центров трансферта технологий, инжиниринговых фирм.

Реализация комплекса мер содействия развитию отрасли должна сопровождаться целевыми мероприятиями по развитию определенных категорий производителей товаров и услуг. Сравнительно небольшие сроки реализации инвестиционных проектов и быстрая окупаемость капитальных вложений в отрасли, легкая промышленность способна увеличить рентабельность производства с существующих в настоящее время 3% до 10-15% и удвоить объем производства в течение ближайших 7 лет. Развитие мелкого и среднего бизнеса в отрасли даст возможность создать рабочие места и увеличить занятость среди женщин на 24%.

Остро встает вопрос о необходимости консолидации практических, интеллектуальных, государственных, управленческих и творческих ресурсов крупного бизнеса, промышленных ассоциаций и союзов для того, чтобы совместными усилиями выработать эффективную промышленную политику России.

Приступая к разработке институциональных основ промышленной политики, необходимо определиться, прежде всего, с теми целями и задачами, которым будет следовать поэтапное внедрение эффективных предложений и мер, направленных на развитие промышленности регионов. Так, цели могут включать разработку теории промышленного роста, формирование концепции устойчивого развития промышленности, содержащей в себе аспекты преодоления ограничений спроса, повышения конкурентоспособности, ресурсосбережения, экологичности и т. д., создание системного механизма, состоящего из обратной связи промышленного бизнеса и государственной власти, а также прямой связи: управления, стимулирующего воздействия, координации, консалтинга со стороны государства в отношении объектов промышленной политики. Таким образом, будут даны конкретные решения проблем, которые носят сложный синтетический характер, поскольку решение проблем промышленной политики неизбежно находится в сфере конфликтов интересов. Например, конфликта интересов сырьевого сектора и сектора высокой нормы передела, поворота приоритетов социальноэкономического развития с сырьевого на высокотехнологичный путь развития, противоречие между задачей создания условий для предельной эффективности бизнеса и задачей его ответственности за стратегию и философию развития, т. е. отчислений на подготовку кадров, обеспечение соответствующей науки, решение некоторых сопутствующих социальных проблем в регионах, решение вопросов стратегических приоритетов в развитии научно-технической и инновационной деятельности, сопровождающихся сложностью поиска инвестиций.

Приведенное проблемное и целевое поле не является исчерпывающим, но дает некоторое представление о том, что проблема проведения промышленной политики в регионах и стране стоит ощутимо остро. В сложный момент мирового кризиса экономике России необходим синтез инициатив частного бизнеса, точных скоординированных макроэкономических и отраслевых решений федерального правительства.

Таким образом, формирование промышленной политики должно сопровождаться согласованной системой законодательных, административных, финансово-экономических государственных решений и мер, позволяющих управлять развитием промышленности в стране в соответствии с поставленными целями такого развития, при этом должно происходить согласование стратегий частного сектора, государства и общественных организаций, позволяющее каждой стороне при разумном компромиссе реализовать свой экономический интерес.