Инновационное обучение и бизнес-процессы в международных сетевых системах

Автор: Зернов Владимир Алексееевич, Минаев Владимир Александрович

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Образование и экономика

Статья в выпуске: 6, 2013 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются формы реализации инновационной политики и инновационной подготовки кадров в России. Акцентируется внимание на осуществлении стратегии заимствования и соответствующей сетевой подготовке персонала. Освещается принцип преодоления потенциальных барьеров («туннельный эффект») при организации процесса диффузии инноваций и передовых технологий через международные бизнес-сети сотрудничества и подготовки персонала.

Диффузия инноваций, потенциальные барьеры, международные сети бизнес-сотрудничества, образовательные сети, моделирование, управление массовым сознанием

Короткий адрес: https://sciup.org/148320776

IDR: 148320776

Текст научной статьи Инновационное обучение и бизнес-процессы в международных сетевых системах

В настоящее время Правительством Российской Федерации реализуется долгосрочная государственная экономическая политика, целями которой являются достижение технологического лидерства российской экономики, обеспечение устойчивости экономического роста страны, увеличение реальных доходов граждан.

Анализ опыта индустриально развитых стран, добившихся заметных успехов в освоении нау- коемких технологий, повышении объемов производства и увеличении экспорта инновационной продукции, позволяет выделить следующие возможные стратегии развития инновационной политики:

– наращивание – осуществление комплекса мероприятий долгосрочного характера, направленных на постепенное наращивание на базе собственных высоких технологий и образовательной системы выпуска новой конкурентоспособной продукции;

– заимствование – проведение комплекса мероприятий, направ- ленных на освоение выпуска наукоемкой продукции, производившейся ранее в развитых индустриальных странах, с использованием инновационного и интеллектуального потенциала своей страны;

– перенос – реализация комплекса организационно-экономических мероприятий, связанных с освоением производства новых видов продукции, пользующейся спросом за рубежом, путем закупки лицензий на новейшие высокоэффективные технологии.

Общими элементами для каждой из указанных стратегий яв-

ОБРАЗОВАНИЕ И ЭКОНОМИКА

ляются активизация инновационной и образовательной деятельности и достижение более высокого уровня экономического развития страны. Разница в стратегиях определяется соотношением достигаемых уровней развития и имеющимися на сегодняшний день возможностями государства (человеческими, финансовыми и материально-техническими).

На наш взгляд, в настоящее время широко использовать стратегии наращивания и переноса в России по объективным причинам достаточно сложно из-за ограниченных ресурсов, недостатка инвестиций, неудовлетворительного состояния национальной материальнотехнической базы производства, недостаточного образовательного уровня кадров.

Поэтому в перспективе (краткосрочной и среднесрочной) целесообразно сосредоточить усилия на осуществлении стратегии заимствования, которую можно успешно реализовывать посредством применения механизмов диффузии инноваций и передовых технологий из экономи- чески развитых стран в экономику субъектов Российской Федерации. Этот подход позволит отно-

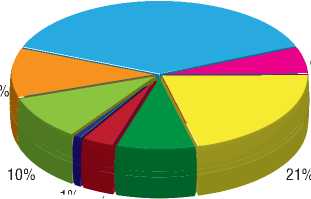

38%

6%

1%

4% 9%

■ Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования

-

■ Транспорт и связь

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

-

■ Другие виды деятельности

-

■ Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

-

■ Добыча полезных ископаемых, производство и распределение электроэнергии, газа, воды

-

■ Обрабатывающие производства

-

■ Строительство

Рис. 1. Отраслевая структура малых и сред них предприятий Российской Федерации

ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕЕВИЧ ЗЕРНОВ доктор технических наук, профессор, ректор Российского нового университета,

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ МИНАЕВ доктор технических наук, профессор, проректор Российского нового университе-

председатель совета Ассоциации негосударственных вузов России. Сфера научных интересов: биофизика, менеджмент в образовании, социальноэкономические проблемы развития высшей школы. Автор более 200 научных трудов

Рассматриваются формы реализации инновационной политики и инновационной подготовки кадров в России. Акцентируется внимание на осуществлении стратегии заимствования и соответствующей сетевой подготовке персонала. Освещается принцип преодоления потенциальных барьеров («туннельный эффект») при организации процесса диффузии инноваций и передовых технологий через международные бизнес-сети сотрудничества и подготовки персонала.

The forms of innovation policy and innovation training in Russia are considered. Attention is focused on implementation of the borrowing strategy and corresponding network of innovative personnel training. The authors describe the principle of overcoming the potential barriers – using “the tunneling effect” – for organizing the process of innovation diffusion and advanced technologies through international business and educational network cooperation.

сительно быстро активизировать инновационную деятельность в стране, переподготовить кадры, увеличить объемы производства наукоемкой конкурентоспособной продукции [5, 6, 8, 16].

Процесс диффузии инноваций и передовых технологий подразумевает наличие большого количества предприятий, в том числе малых и средних, а также инновационной инфраструктуры, которая позволит создать соответствующие кооперационные связи.

На сегодняшний день в стране насчитывается порядка 1,7 млн малых и средних предприятий, где работают около 11 млн человек [9]. Отраслевая структура этих предприятий представлена на рис. 1.

Как видно из рисунка, в отраслевой структуре малых и средних предприятий Российской Феде- та по инновационно-образовательной деятельности. Сфера научных интере- сов: математическое моделирование, прогнозирование и управление, риск-менеджент и информационная безопасность, управление безопасностью. Автор более 400 научных трудов рации доминируют предприятия оптовой и розничной торговли, а также учреждения, осуществляющие операции с недвижимым имуществом. В этой структуре они составляют около 60%, а предприятия высокотехнологичных секторов экономики, относящиеся к обрабатывающим производствам, транспорту и связи, – 16%.

В таблице приведены сравнительные данные о численности занятых на предприятиях обрабатывающих производств России и экономически развитых стран Европейского союза. Из этих данных видно, что по структуре занятости в малом, среднем и крупном бизнесе Россия приближается к Германии. Но здесь есть одна особенность: в Германии небольшие предприятия работают более активно.

В рейтинге препятствий для развития производственного малого и среднего бизнеса России первое место занимают низкая квалификация персонала, высокий уровень налогов и малая доступность финансирования [11].

В Евросоюзе насчитывается порядка 21 млн малых и средних предприятий, которые составляют свыше 90% всех предприятий союза и образуют костяк экономики [26]. Европейский союз реализует множество мер по поддержке действующих на его территории малых и средних предприятий (доступ к финансированию, бизнес-сетям и т. д.).

Согласно статистическим данным, до 30% малых и средних предприятий в Европейском союзе в течение последних нескольких лет вели активную международную деятельность [25]. При этом около половины из них имели связи с партнерами за пределами Евросоюза. Например:

– около 14% предприятий проводили импортные торговые операции с третьими странами;

– около 13% предприятий проводили экспортные торговые операции на рынках третьих стран;

– около 3% предприятий было занято в различных формах международного (технического) сотрудничества;

– менее 1% предприятий имели собственные представительства и филиалы на рынках третьих стран.

С Россией имеют деловые связи до 13% европейских малых и средних предприятий, ведущих международную деятельность.

БАРЬЕРЫ ДЛЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Исследования, в том числе проводимые в странах Европейского союза, показывают, что существует пять групп барьеров, препятствующих активному международному сотрудничеству малых и средних предприятий Евросоюза с предприятиями развивающихся экономик, а именно [18]:

– образовательные (отсутствие достаточного числа кадров

Таблица

Количество предприятий обрабатывающих производств и число людей, занятых в них (2009 г.)

|

Страна |

Всего предприятий |

Число людей, занятых в них (человек) |

|||

|

менее 20 |

20–49 |

50–249 |

250 и более |

||

|

Италия |

439 112 |

406 186 |

22 273 |

9306 |

1347 |

|

Испания |

191 972 |

173 409 |

12 758 |

4937 |

868 |

|

Германия |

179 834 |

143 784 |

16 089 |

16 005 |

3956 |

|

Россия |

133 673 |

95 665 |

19 174 |

14 441 |

4993 |

|

Великобритания |

128 467 |

110 262 |

9975 |

6699 |

1531 |

всех уровней, готовых перенимать и развивать инновации);

– поведенческие (реализуемые на сегодняшний день стратегии развития малых и средних предприятий и их операционная деятельность. Стратегии не предусматривают установления международных контактов);

– нормативно-правовые (наличие различных правовых режимов технического регулирования в других странах и др.);

– естественные (языковые и культурные различия и др.);

– информационные (отсутствие эффективных инструментов инфокоммуникаций).

Также нельзя сбрасывать со счетов имеющиеся барьеры, связанные с недоверием между партнерами и конфликтом интересов в связи с конкуренцией на одних и тех же рынках.

Для преодоления этих барьеров малым и средним предприятиям Европейского союза необ-

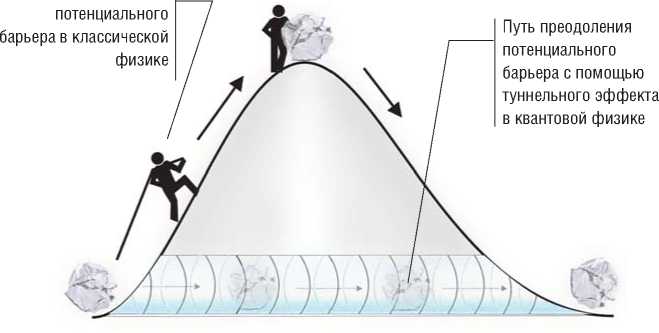

Путь преодоления

Рис. 2. Туннельный эффект в квантовой физике

ходимо затратить определенное количество ресурсов, которых зачастую у них просто нет. Поэтому до двух трети из них даже не рассматривают вопрос о ведении международной деятельности.

Какой же выход из сложившегося положения?

Воспользуемся физической аналогией. В квантовой физике существует такое явление, как туннельный эффект. Оно связано с возможностью преодоления частицей потенциального энергетического барьера в случае, когда ее полной энергии не хватает для этого. Туннельный эффект – явление квантовой природы, противоречащее классической физике (рис. 2) [14].

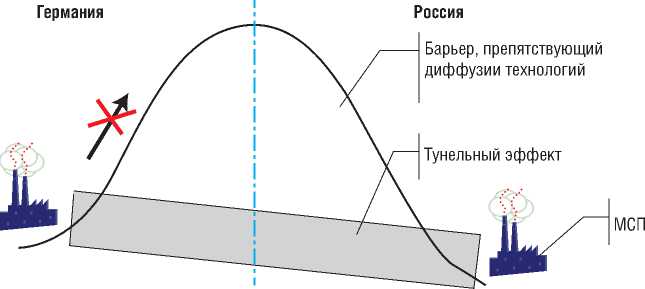

Если спроецировать описанный принцип преодоления потенциального барьера на процесс диффузии инноваций и передовых технологий через массовое взаимодействие малых и средних предприятий, то та- кого «туннельного эффекта», на наш взгляд, можно достичь через создание международных бизнес- и образовательных сетей сотрудничества (рис. 3) (на примере взаимодействия Германии и России) [24].

Последние два десятилетия ознаменовались взрывным развитием информационно-коммуникационных сетей. В настоящее время они широко используются как в экономике, так и в социальной сфере. Например, в странах Евросоюза сегодня функционирует около 2,5 тыс. различных информационных бизнес-сетей [4].

В странах Европейского союза вкладываются немалые средства в фундаментальные и прикладные исследования в этой области. Так, с 2004 по 2008 год в рамках реализации проекта «ECOLEAD» [20] Европейской комиссией были профинансированы фундаментальные исследования на 15 млн евро. В этом проекте принимали участие 20 научных организаций из 14 стран Европы, а также из Бразилии и Мексики.

БИЗНЕС-СЕТИ СОТРУДНИЧЕСТВА. ИННОВАЦИОННЫЕ КЛАСТЕРЫ

В Европейском союзе считают, что в ближайшее десятилетие одним из основных внутренних процессов развития европейского индустриального пейзажа станет создание различных бизнес-сетей сотрудничества, в том числе и международных (сетей второго поколения), которые станут ключевым фактором выживания европейского бизнеса, особенно малого и среднего. В рамках функционирования этих сетей будет осуществляться эффективная поддержка как отдельных предприятий, так и целых отраслевых кластеров в поиске и использовании ими новых бизнес-возможностей, в том числе и на развивающихся рынках, а также в повышении инновационного потенциала последних.

Рис. 3. «Туннельный эффект» при создании международных бизнес-сетей сотрудничества малых и средних предприятий (на примере взаимодействия Германии и России) Примечание: МПС – малые и средние предприятия.

На национальном уровне бесспорным лидером в научных разработках и построении региональных бизнес-сетей (сетей первого поколения) является Германия. Так, например, в течение шести лет немецкими учеными из Технического университета Хемница (Саксония) проводились фундаментальные и прикладные исследования по созданию проекта «Неиерархическая региональная сеть компетенций малых и средних предприятий» [27]. Затраты на проект составили 6,5 млн евро.

В результате создан прототип сети, позволяющей формировать технологические цепочки малых и средних предприятий – от разработки высокотехнологичного продукта до его реализации на рынке, а также систему управления деятельностью этих предприятий и подготовки кадров в рамках регионального кластера.

На территории России в настоящее время функционирует только одна иностранная бизнес-сеть – Европейская сеть поддержки предпринимательства (Enterprise Europe Network – EEN) [21], которая создана в рамках реализации проекта «Gate to RuBIN» [13]. Проект является первым примером участия России в европейских бизнес- и инновационных сетях.

За последние несколько лет у нас в стране появились технические предпосылки для быстрого развития бизнес-сетей. Так, в ходе подготовки выборов Прези- дента Российской Федерации в марте 2012 года силами ОАО «Ростелеком» была увеличена на 50% емкость каналов связи с целью обеспечения широкополосного доступа в Интернет восьмидесяти тысячам избирательных участков. Сейчас этой сетью охвачена большая часть из 24 тысяч муниципальных образований нашей страны. На этот проект потрачено около 25,4 млрд рублей.

Как показывает практика, создание сетевых структур связано с развитием современных подходов, например концепции «открытых инноваций», возникающих в специально организованных динамических средах. В них организации, обладающие передовыми бизнес-компетенциями, взаимодействуют с квалифицированными рабочими и специалистами (которые имеют необходимые профессиональные и социальные компетенции), дают им дополнительные возможности для освоения высокотехнологичных знаний, генерирования новых идей, создания новых технологий и продуктов.

Наличие таких сетевых структур способствует созданию потоков новых знаний, а также дополнительному взаимодействию специалистов компаний, которые выступают важнейшей составляющей инновационного процесса. Этот тип «перекрестного опыления» идей и инноваций признан в настоящее время в качестве одного из факторов успеха в иннова- ционной деятельности в развитых странах. Характерно, что и в итоговых документах заседаний Государственного совета 2006 и 2010 годов, посвященных образованию, эти идеи закреплены в виде стратегии создания научно-образовательно-производственных кластеров в регионах страны, направленной на интеграцию всех названных составляющих инновационных структур кластерного типа. Но как?

Исследования региональных кластеров Евросоюза, где развиты такие сетевые структуры, показывают в среднем двухразовое увеличение регионального продукта на душу населения, при этом доля работников в сильных сетевых кластерах достигает 60%.

Компании, которые ведут свою деятельность в рамках региональных сетевых структур, показывают лучшие результаты в инновационной деятельности, например, при:

– заключении договоров на проведение исследований для других фирм и университетов в 2 раза;

– регистрации международных торговых марок в 2 раза;

– подаче заявок на регистрацию патентов в 2,4 раза;

– исследовании перспективных рынков для сбыта новых продуктов в 1,2 раза.

Развитие международных биз-нес-сетей сотрудничества между странами является необходимой предпосылкой к началу процесса диффузии инноваций и высоких технологий.

Согласно теории диффузии инноваций, любая инновация распространяется в обществе в соответствии с моделью, представляемой в виде S-образной кривой.

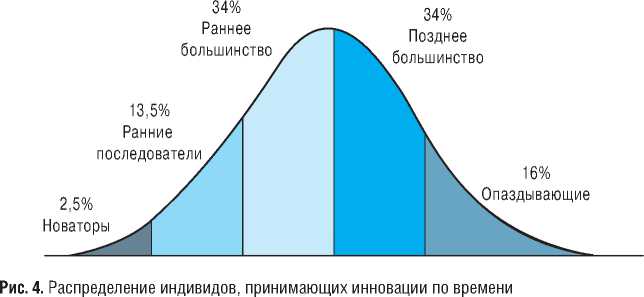

Исследователи, занимающиеся феноменом диффузии, определили следующие пять основных категорий индивидов в области инновационной деятельности [19]:

– новаторы;

– ранние последователи;

– раннее большинство;

– позднее большинство;

– опаздывающие.

Эти категории описывают идеальные типы восприимчивости к инновациям. В результате исследований определено статистическое распределение этих категорий (рис. 4).

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ДИФФУЗИЕЙ ИННОВАЦИЙ

Российскими учеными разработаны математические модели, которые позволяют контролировать процесс диффузии инноваций, используя методы и технологии управления массовым сознанием. Модели описаны в монографии «Как управлять массовым сознанием: современные модели» (авторы В.А. Минаев, А.С. Овчин-ский, С.В. Скрыль, С.Н. Тростян-ский) [7].

Чтобы описать феномен развития инноваций, авторами вводится термин «критическая масса». Понятие «критическая масса» в физике означает количество радиоактивного вещества, необходимое для начала цепной реак- ции. В моделях указанных авторов «критическая масса» соответствует началу наибольшей скорости принятия инноваций и отображена тем участком графика, где кривая начинает стремительно возрастать. Очевидно, что «критическая масса» связана с количеством специально подготовленного персонала, способного принимать и развивать инновационные идеи и технологии.

Показано, что при целенаправленном информационном воздействии через средства массовой информации, интернет-каналы на определенные группы людей форма S-образной кривой может радикально меняться. Достижение «критической массы» позволяет запустить процессы самоорганизации и саморазвития в диффузии инноваций.

Процесс формирования «критической массы» связан и со структурированием социальнообразовательной среды на группы постоянного общения, т.е. на группы, в которых общение между индивидами, входящими в них, происходит существенно чаще, чем с другими членами сообщества. Эти группы предлагается назвать малыми группами влияния. Подчеркнем, что специальным образом организованная образовательная среда оказывает серьезное влияние на формирование «критической массы» инноваторов.

Подобные выводы о роли малых групп в распространении инноваций сделаны и разработчиками теории коллективных действий [17].

Согласно этой теории, чем больше число участников, получающих выгоду от коллективного действия, тем меньше доля выгоды, приходящейся на одного участника. Поэтому в отсутствие специальных стимулов побуждение к групповому действию с ростом численности группы уменьшается. Исходя из этого, большие группы менее способны действо- вать в общих интересах, чем малые [23, 28].

Приведенные положения позволяют сделать вывод, что процессом диффузии инноваций можно успешно управлять через целенаправленное формирование в социально-образовательной сети малых связанных групп влияния, которые сильно мотивированы для совместных действий и достижения определенной цели. Применительно к процессу диффузии инноваций такие группы лучше формировать среди новаторов и ранних последователей.

Наши исследования показывают, что к категории новаторов относятся люди, способные на риск, открытые к новому. В своих социальных отношениях они, как правило, склонны образовывать между собой связи, невзирая на географическую отдаленность.

В свою очередь, благодаря социальным связям ранних последователей и их интегральной роли они дают наибольшее количество лидеров общественного мнения. Люди, принадлежащие к этой категории, пользуются авторитетом у других членов сообщества ввиду своей успешности и готовности к принятию инноваций.

По классификации Global Entrepreneurship Monitor (GEM) основными участниками процесса диффузии являются [22]:

– владельцы устоявшегося бизнеса – предприниматели, срок деятельности которых более 3,5 лет;

– ранние предприниматели – владельцы вновь созданного бизнеса, срок деятельности которых – от 3 месяцев до 3,5 лет;

– потенциальные предприниматели, вынашивающие идею создания своей компании, а также находящиеся на ранней стадии деятельности вновь созданной компании (до 3 месяцев).

В соответствии с данными национального отчета «Глобальный мониторинг предпринимательства. Россия 2012» [10] в 2012 году в на-

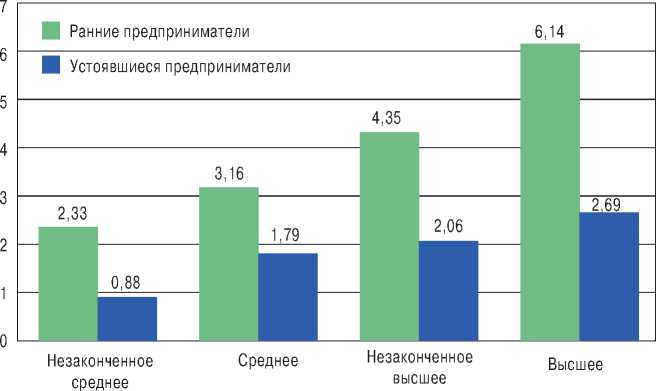

Рис. 5. Активность ранних и устоявшихся предпринимателей с различным уровнем образования по данным 2012 года, % Источник: APS Russia 2012.

шей стране выявлено 5,5% потенциальных предпринимателей. При этом к созданию бизнеса тяготеют люди в возрасте от 25 до 44 лет.

Среди потенциальных предпринимателей преобладают мужчины, при этом 7% мужчин и 4,2% женщин. Все они посчитали свои знания достаточными для начала бизнеса и увидели благоприятные возможности для этого. Следует сказать, что более 90% потенциальных предпринимателей считают необходимым доучиться, поднять свою квалификацию для начала инновационного бизнеса. Среди людей, имеющих предпринимательские намерения, почти половину составляют уже дей-

ствующие предприниматели, при этом они планируют открыть дополнительный бизнес.

Среди предпринимателей как ранних, так и устоявшихся преобладают люди с незаконченным средним или высшим образованием. На их долю приходится 74% предпринимателей (рис. 5). Эта цифра подтверждает значимость современного образования для продвижения инновационных идей и технологий.

На экономический рост различные предпринимательские фирмы оказывают неодинаковое влияние. Нацеленные на активное развитие компании создают большее количество рабочих мест и,

Образовательные программы по формированию социальных и профессиональных компетенций

Образовательные сети

Требования к образовательным программам по профессиональной подготовке кадров для мал и средних предприятий

Ячейка компетенций малых и средних предприятий

Специальные социальные сети сотрудничества (4С)

Профессиональные компетенции

Ячейка социальных и профессиональных компетенций

Бизнес-сети сотрудничества малых и средних предприятий

Рис. 6. Интеграция полисетевой структуры с международными бизнес-сетями Европейского союза

соответственно, вносят больший вклад в экономику страны. К быстрорастущим компаниям относятся компании, предполагающие открыть более 20 рабочих мест в течение пяти лет после создания бизнеса, а к умеренно растущим – планирующие образовать до 20 рабочих мест.

Россия относится к числу стран с очень низкой долей предпринимателей, имеющих потребителей за пределами страны. Более 90% предпринимателей отметили, что ориентированы только на российский рынок.

ВЫВОДЫ

Исходя из сказанного сделаем следующие выводы.

-

1. В настоящее время по объективным причинам в краткосрочной и среднесрочной перспективе целесообразно сосредоточить определенные усилия на осуществлении стратегии заимствования, которую можно реализовывать посредством применения механизмов диффузии инноваций и передовых технологий из экономически развитых стран в экономику субъектов Российской Федерации.

-

2. Осуществлению процесса диффузии инноваций и пере-

- довых технологий мешают существующие внутренние и внешние барьеры у малых и средних предприятий как экономически развитых стран, так и России.

-

3. Выходом из сложившегося положения может быть построение инновационной инфраструктуры с широким применением последних достижений в разработке международных бизнес-сетей сотрудничества и образования, а также моделей активного воздействия на общественное сознание в социальных и образовательных сетях.

Учеными Российского нового университета разработана пространственно-распределенная инновационная мультисетевая модель. Она включает в себя:

– образовательные сети;

-

– специальную социальную сеть сотрудничества;

– бизнес-сети сотрудничества малых и средних предприятий.

Соответствующая полисетевая структура изображена на рис. 6.

В настоящее время Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов [1] по поручению Президента Российской Федерации разработана и реализуется дорожная карта «Создание Национальной систе- мы компетенций и квалификаций» [3]. Цель этого проекта: создание в России современного рынка труда, связанного с современной системой образования; перевод образования из объекта постоянных безвозвратных инвестиций со стороны государства в систему, которая является источником доходов для бюджета и вносит значимый вклад в валовой внутренний продукт. Дорожной картой предусмотрено создание в стране ряда сетевых федеральных «электронных университетов» [2]. При этом предполагается использование широко распространенной в мире практики совмещения электронной и традиционной форм обучения. В рамках разработанной модели предусмотрено создание сетевого федерального «электронного университета», который может быть интегрирован в бизнес-сети сотрудничества малых и средних предприятий, в том числе и международные, которые будут создаваться на территории России и осуществлять образовательные программы под нужды российского малого и среднего бизнеса, а также иностранных инвесторов, работающих на территории нашей страны.

Для целенаправленного формирования малых связанных групп влияния необходимо иметь соответствующие социальные и образовательные сети. Такие сети мы назвали «специальные социальные сети сотрудничества» – 4С. На наш взгляд, такие сети должны создаваться в каждом субъекте Федерации. При этом могут использоваться уже имеющиеся сетевые ресурсы, созданные в рамках реализации Федеральной целевой программы «Электронная Россия» [15].

Эти сети позволят региональным властям более активно вовлекать местное население в управление территориями, в процесс повышения своего образовательного статуса, тем самым снижая уровень социальной напряженности.

Нужно отметить, что в настоящее время в рамках проекта «Открытое правительство» в двадцати восьми субъектах России реализуются проекты «Открытый регион», которые предусматривают такого рода мероприятия [12].

Однако следует сказать, что сеть 4С будет отличаться от проекта «Открытый регион». Ведь она должна быть глубоко интегрирована как с бизнес-сетями сотрудничества малых и средних предприятий, так и с сетевым федеральным «электронным университетом», а также иметь связи с открытыми социальными сетями. На наш взгляд, используя такую модель взаимодействия, можно выстроить необходимые векторы влияния в социальных, образовательных и бизнес-сетях .