Инновационное развитие молочного животноводства на северо-западе РФ как основа повышения конкурентоспособности производства молока

Автор: Суровцев Владимир Николаевич, Бильков Валентин Алексеевич, Никулина Юлия Николаевна

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Отраслевая экономика

Статья в выпуске: 4 (28), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрено освоение инновационных технологий в молочном скотоводстве как основной фактор повышения конкурентоспособности производства в условиях присоединения России к ВТО и образования Таможенного союза. Рассмотрены также возможности инновационных технологий, с одной стороны, обеспечивать достижение целевых параметров производства (повышение управляемости, снижение издержек, повышение качества продукции, увеличение сроков продуктивного использования коров), с другой – минимизировать влияние человеческого фактора на конечные результаты. Проанализированы показатели производственной и экономической эффективности хозяйств-инноваторов Вологодской и Ленинградской областей.

Молочное скотоводство, инновационные технологии, модернизация, эффективность

Короткий адрес: https://sciup.org/147109535

IDR: 147109535 | УДК: 637.13

Текст научной статьи Инновационное развитие молочного животноводства на северо-западе РФ как основа повышения конкурентоспособности производства молока

Освоение ресурсосберегающих, экологически безопасных инновационных технологий в молочном животноводстве становится после присоединения России к ВТО и образования Таможенного союза необходимым условием повышения конкурентоспособности производства молока.

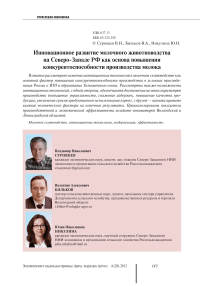

Усиление конкуренции на рынках продукции и ресурсов выравнивает внутренние и мировые цены на молоко и основные факторы производства. Становится невозможным обеспечивать конкурентоспособность на основе ведения экстенсивного ресурсоемкого производства за счет низких цен на ГСМ, энергию, зерно, низкого уровня оплаты труда, недостаточных затрат на обеспечение экологической безопасности производства. Высокая ресурсоемкость производства приводит к увеличению разрыва между темпами роста себестоимости производства и цены реализации не в пользу производителей молока. Так, в хозяйствах Вологодской области данный разрыв в 2012 г. по сравнению с 2011 г. (8 п.п.) составил 19 п.п., увеличившись за год более чем в 2 раза (рис. 1) .

Производство молока на Северо-Западе России по сравнению с основными стра- нами-конкурентами находится в худших природно-климатических условиях, отстает в технологическом развитии, получает меньший уровень господдержки. Поэтому обеспечить конкурентоспособность в условиях глобализации возможно при полной реализации преимущества, связанного с эффектом масштаба, что обусловлено:

-

• наличием достаточных площадей кормовых угодий;

-

• опытом эффективного производства молока крупными сельхозпроизводителями;

-

• возможностью увеличения объемов производства продукции перерабатывающими предприятиями, с ориентацией на рынок мегаполисов.

Главным сравнительным преимуществом молочного скотоводства является способность коров, как жвачных животных, переваривать дешевые объемистые (травяные) корма и производить дорогую животноводческую продукцию. Поэтому реализация потенциальных преимуществ, связанных с концентрацией поголовья, не должна приводить к росту проблем в кормопроизводстве, в воспроизводстве стада, утилизации навоза.

Рисунок 1. Темпы роста цены и себестоимости производства молока в хозяйствах Вологодской области , в % к 2008 г. [1]

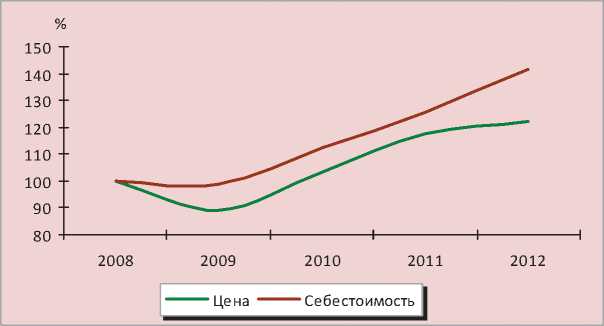

В настоящее время уровень управления позволяет реализовать эффект масштаба лишь частично. Конкурентоспособный уровень по издержкам, качеству, экологической безопасности производства молока не достигается. Так, уровень рентабельности отрасли в целом в областях-лидерах молочного животноводства Северо-Запада РФ остается очень низким (рис. 2) .

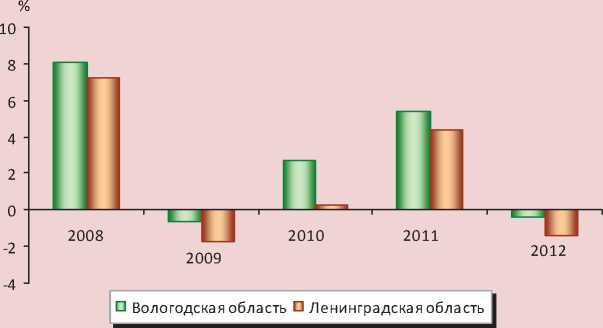

В результате ограничены возможности ведения расширенного воспроизводства, объемы производства молока остаются на уровне показателей 2008 г. (рис. 3) при значительном снижении поголовья коров (табл. 1).

Управление производством молока в сельскохозяйственных организациях и агрохолдингах России по-прежнему в большей степени «искусство», а не «технология», в результате чего возникают высокие по отношению к зарубежным конкурентам:

-

• прямые и альтернативные затраты;

-

• риски;

Рисунок 2. Уровень рентабельности отрасли молочного животноводства в хозяйствах Вологодской и Ленинградской областей без учета субсидий, % [1, 2]

Рисунок 3. Темпы роста производства молока в хозяйствах Вологодской и Ленинградской областей, % к уровню 2008 года [1, 2]

Таблица 1. Поголовье коров в сельскохозяйственных организациях Вологодской и Ленинградской областей [1, 2]

|

Показатель |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

2012 |

|

Поголовье коров, тыс. гол. |

|||||

|

Вологодская область |

87,4 |

81,9 |

80,3 |

77,0 |

74,5 |

|

Ленинградская область |

77,5 |

77,6 |

76,5 |

76,2 |

73,8 |

|

Темпы снижения поголовья коров, % к уровню 2008 г. |

|||||

|

Вологодская область |

100,0 |

93,7 |

91,9 |

88,1 |

85,2 |

|

Ленинградская область |

100,0 |

100,1 |

98,7 |

98,3 |

95,2 |

-

• затраты на управление, связанные с проблемами делегирования полномочий и ответственности, сложностью организации эффективного контроля.

Для того чтобы добиться повышения конкурентоспособности производства молока, необходимо обеспечить одновременное выполнение таких условий, как:

-

• высокая конверсия кормов и их низкая стоимость;

-

• низкие затраты труда и других видов ресурсов в расчете на 1 корову и единицу продукции (на уровне ведущих мировых конкурентов);

-

• сохранение здоровья коров, их продолжительное продуктивное использование, высокие воспроизводственные функции животных;

-

• высокое качество продукции, эффективная логистика, соответствующие требованиям наиболее привлекательных сегментов рынка;

-

• экологическая безопасность производства.

Решение задач повышения управляемости в отрасли, снижения издержек производства, повышения качества продукции требует перехода к новым технологиям доения и содержания коров.

Эти технологии, с одной стороны, должны обеспечивать достижение целевых параметров производства, с другой – минимизировать влияние человеческого фактора. Однако чем лучше технологии решают эти задачи, тем выше их капита- лоемкость и, следовательно, выше требования к качеству оценки эффективности инвестиций.

При выборе технологии модернизации необходимо учитывать, в частности, и способность того или иного оборудования обеспечивать выполнение условий государственной поддержки отрасли. Так, в Вологодской области доля субсидий в выручке хозяйств молочной специализации в 2012 г. составила 5,2% и в значительной степени оказала влияние на размер прибыли молочных хозяйств.

В Государственной программе развития сельского хозяйства на 2013–2020 гг. в качестве показателя, определяющего размер субсидии на литр молока, предусмотрена сортность реализуемого молока. Вместе с тем в ней обозначены жесткие требования к получателям субсидий по сохранности поголовья, показателям воспроизводства стада. Выбор направлений развития отрасли, оценка эффективности инвестиционных проектов, в том числе связанных с выбором системы содержания, типа доильного оборудования, должны проводиться с учетом обязательного достижения в перспективе целевых показателей, заявленных в Госпрограмме.

Темпы инновационно-инвестиционной активности в хозяйствах Вологодской и Ленинградской областей выше, чем в России (табл. 2) , но все же недостаточны для перехода всей отрасли на конкурентоспособный уровень.

Таблица 2. Освоение инновационных технологий доения и содержания коров в хозяйствах Вологодской и Ленинградской областей [1, 2]

|

Показатель |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

2012 |

|

Количество доильных залов |

|||||

|

Вологодская область |

19 |

25 |

25 |

29 |

33 |

|

Ленинградская область |

36 |

41 |

46 |

48 |

50* |

|

Количество доильных роботов |

|||||

|

Вологодская область |

3 |

3 |

14 |

14 |

17 |

|

Ленинградская область |

0 |

2 |

6 |

10 |

13 |

|

В т.ч. трехбоксовый |

0 |

0 |

0 |

1 |

3 |

|

Число реконструированных и модернизированных объектов в РФ |

368 |

176 |

148 |

92 |

н.д. |

* По данным Комитета по АПК Ленинградской области, к 2012 году 30 хозяйств перешли на доение в доильных залах [1], общее количество доильных залов в области превысило 50.

В то же время показатели производственной и экономической эффективности хозяйств-инноваторов в сравнении со средними по региону свидетельствуют о положительном опыте внедрения инновационных капиталоемких технологий.

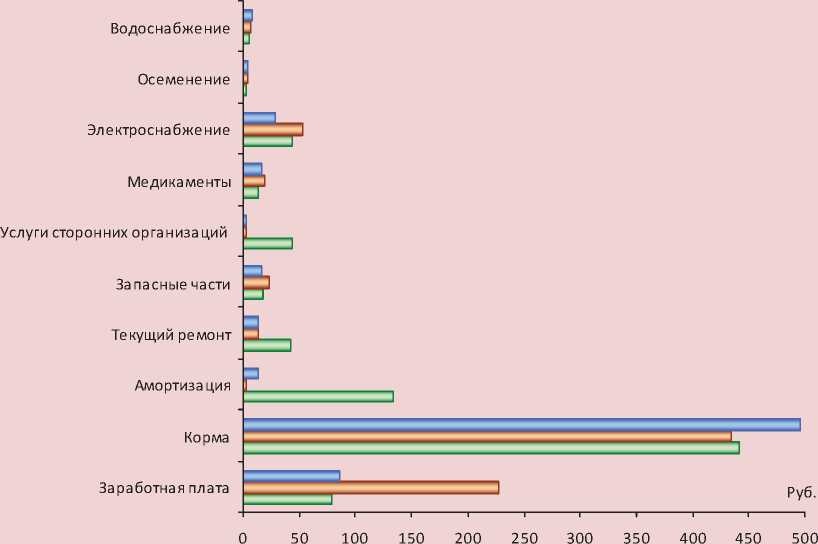

Анализ основных статей затрат на производство 1 ц молока для различных техно- логий доения проведен на основе средних данных за 2009–2011 гг. ПЗ им. 50-летия СССР Вологодской области. Анализ различных технологий, применяемых в одном хозяйстве, позволяет выполнить условие сравнения «при прочих равных условиях» и нивелировать годовые колебания внешних факторов (рис. 4, табл. 3).

Рисунок 4. Элементы затрат в себестоимости производства 1 ц молока на различных видах доильного оборудования в ПЗ им. 50-летия СССР Вологодской области в среднем за 2009–2011 гг., руб. [3]

□ Доильные роботы □ ЛДУ □ Доильный зал

Таблица 3. Элементы затрат на производство молока при различных технологиях доения в ПЗ им. 50-летия СССР в среднем за 2009–2011 гг. (в % к показателям линейной системы доения) [3]

|

Статьи затрат |

Уровень затрат по отношению к аналогичным статьям при доении линейными установками, % |

|

|

Доильные роботы |

Доильный зал |

|

|

Заработная плата |

35 |

38 |

|

Корма |

102 |

114 |

|

Амортизация |

4096 |

398 |

|

Текущий ремонт |

299 |

95 |

|

Запасные части |

78 |

69 |

|

Услуги сторонних организаций |

2057 |

127 |

|

Медикаменты |

77 |

92 |

|

Электроснабжение |

82 |

53 |

|

Осеменение |

76 |

81 |

|

Водоснабжение |

76 |

121 |

|

Всего затрат |

104 |

88 |

|

Всего затрат без учета амортизации |

91 |

87 |

По сравнению с линейной доильной установкой затраты на оплату труда ниже для технологий добровольного доения на 65% и в доильном зале – на 62%. Затраты на корма выше, но это связано с более высокой продуктивностью животных, переведенных на модернизированное доильное оборудование, и беспривязным содержанием. Ниже также затраты на медикаменты, осеменение, запасные части, электроснабжение.

В то же время основные статьи затрат, по которым доильные роботы и залы превышают линейные доильные установки, – это амортизация и затраты на инженерное обслуживание оборудования (в т.ч. на услуги сторонних организаций). Превышение по статье «текущий ремонт» связано со спецификой разнесения затрат при модернизации животноводческих помещений.

В целом прямые затраты на производство 1 ц молока без учета амортизации (т.к. это не отражается на денежном потоке) на доильных роботах ниже по сравнению с линейными установками на 8,6%, в доильных залах – на 13,0%.

Необходимо иметь в виду, что затраты на воспроизводство стада не включены в расчеты и значительно зависимы от техно- логии доения и содержания. По оценкам экспертов, переход на роботизированные системы доения способен сократить выбраковку коров в среднем до 25% по стаду, т.е. существенно снизить «убытки» по мясу КРС, в особенности в племенных хозяйствах.

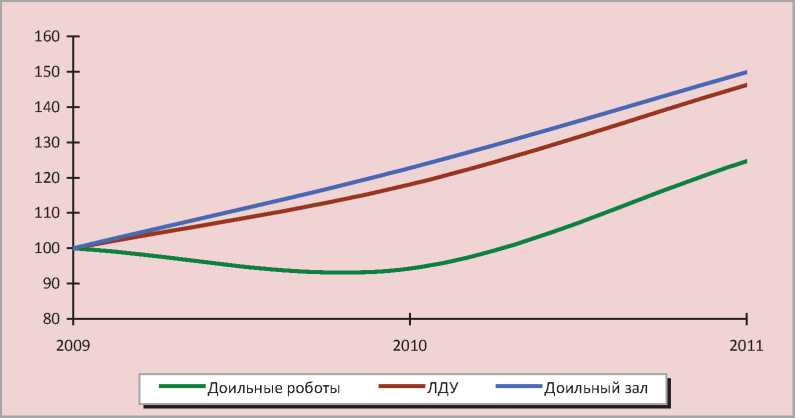

Однако темпы роста себестоимости производства молока за три года на доильных роботах ниже по сравнению с другими видами доильного оборудования более чем на 20% (рис. 5) .

Кроме того, необходимо иметь в виду, что системы добровольного доения по сравнению с относительно давно и широко применяемыми доильными залами и линейными доильными установками обладают потенциалом снижения себестоимости с течением времени за счет отработки процессов, настройки оборудования, снижения затрат на текущий ремонт как в масштабах отрасли, так и на отдельном предприятии.

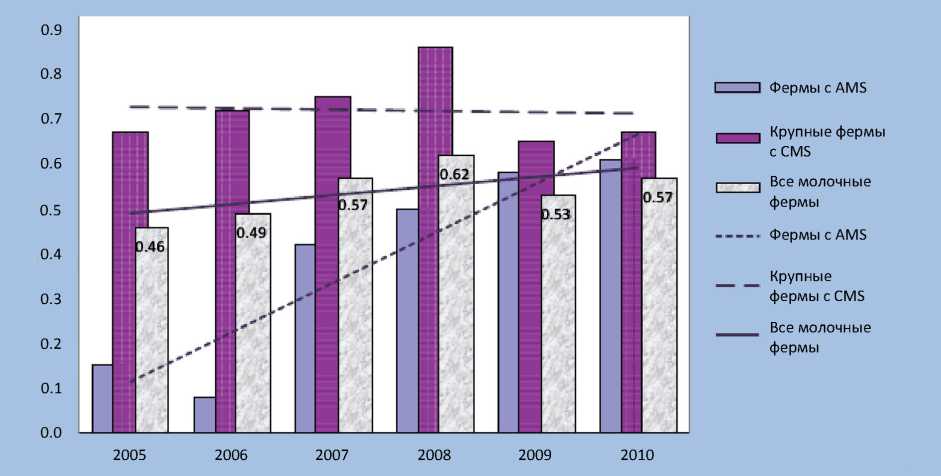

Так, в Финляндии, где освоение доильных роботов началось с 2000 года, доходность систем добровольного доения растет год от года, в то время как доходность доильных залов демонстрирует тенденцию к уменьшению (рис. 6) .

Рисунок 5. Темпы роста себестоимости производства 1ц молока на различных видах доильного оборудования в ПЗ им. 50-летия СССР Вологодской области в 2009–2011 гг. [3]

Рисунок 6. Коэффициент рентабельности молочных ферм Финляндии для различных видов доильного оборудования* [4]

* AMS – системы добровольного доения, CMS – доильные залы. Коэффициент рентабельности рассчитан как отношение доходов фермы к заработной плате и процентам на вложенный капитал.

Несмотря на высокие затраты на реконструкцию, в т.ч. проведенные по статьям текущий ремонт и услуги сторонних организаций, и значительный рост амортизационных отчислений, рентабельность реализации молока в хозяйствах-инноваторах после модернизации существенно превышает среднеобластной показатель (табл. 4) . Некоторое снижение рентабельности в ПЗ

«Красногвардейский» в 2008–2009 годах связано с осуществлением модернизации животноводческих помещений параллельно с процессом производства.

В ЗАО ПЗ «Красногвардейский» Ленинградской области производство молока модернизируется на основе сочетания систем добровольного доения и автоматизированных линейных установок (DelPro).

Таблица 4. Рентабельность реализации молока в сельскохозяйственных организациях Вологодской и Ленинградской областей, % [1, 2, 3]

|

Показатель |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

|

В среднем по хозяйствам Вологодской области |

26,9 |

11,2 |

21,5 |

20,1 |

|

Колхоз «Племзавод «Родина» |

44,6 |

8,1 |

24,0 |

29,0 |

|

ПЗ им. 50-летия СССР |

75,2 |

24,9 |

56,1 |

31,4 |

|

В среднем по хозяйствам Ленинградской области |

26,7 |

14,8 |

17,6 |

17,2 |

|

ПЗ «Красногвардейский» |

23,5 |

10,8 |

19,3 |

26,9 |

Несмотря на реконструкцию, проводившуюся с 2008 по 2011 г., темпы роста производства молока на предприятии выше, чем среднеобластные и среднерайонные. В то время как в Ленинградской области при фактически неизменном поголовье коров производство молока увеличилось на 4,7%, продуктивность – на 2,4% (что характерно и для показателей России в целом), в ЗАО ПЗ «Красногвардейский» поголовье коров увеличилось на 20,0%, производство молока – на 45,3%, продуктивность – на 21,4 [3].

Рентабельность реализации молока выросла на 3,5 п.п., что позволяет при поэтапной реконструкции окупать часть инвестиционных затрат доходами от операционной деятельности.

В условиях текущей реконструкции высокотехнологичное оборудование позволяет вести целенаправленную работу по повышению продуктивности: по этому показателю за 5 лет предприятие с 27 места в области поднялось на 16-е. Продуктивность коров за 5 лет выросла с 6735 кг до 8174 кг или на 24,1%, хотя в среднем по области рост продуктивности составил только 2,4%. В результате растет доля предприятия в производстве молока и в поголовье области.

В ходе реконструкции не ухудшились основные производственные и зоотехнические показатели, что обычно наблюдается в ходе модернизации молочных комплексов при переводе животных на беспривязное содержание с доением в высокотехнологичных доильных залах. Ряд показателей даже улучшился.

Кроме того, благодаря поэтапной реконструкции и переводу на новое оборудование, что возможно при модернизации на основе роботизированного доения, сокращены до минимума адаптационный период перехода с одной технологии на другую и период выхода новых технологий на проектную мощность.

Таким образом, при принятии решений о вариантах и темпах инновационно-инвестиционного развития молочного животноводства в хозяйствах необходимо рассматривать весь спектр информации, характеризующей эффективность технологий, осуществлять выбор инвестиционных проектов не с позиций «дорого–дешево», а с учетом соотношения «затраты–результаты» как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде.